Mse-Online.Ru

Происхождение и состав органической части почвы

К органической части почвы относятся неразложившиеся и полуразложившиеся остатки растений, почвенных животных и гумус. Остатки растительных и животных организмов, постепенно разлагаясь, восстанавливают и пополняют в почве запасы гумуса.

Процесс происходит при активном участии микроорганизмов и животных (дождевых червей, личинок насекомых). Этот сложный биохимический процесс распада и синтеза идет одновременно.

Во время разложения органического вещества вследствие действия ферментов, которые выделяют грибы и бактерии, происходят процессы повторного синтеза, полимеризации и конденсации с образованием новых высокомолекулярных соединений коллоидного характера. Образуется сложное органическое вещество, получившее название гумус (почвенный перегной). Почвы сильно отличаются по содержанию, составу и свойствам гумуса.

В состав гумуса входят гуминовые кислоты, фульвокислоты и гумины.

Гуминовые кислоты — это группа веществ темного цвета, которые выделяются из почвы щелочами и осаждаются кислотами. Они характеризуются высоким содержанием углерода (50—62 %), аморфным состоянием, полидисперсностью (различной величиной частиц) и гетерогенностью.

При взаимодействии с катионами гуминовые кислоты образуют соли — гуматы. Гуматы одновалентных катионов К+, Na+, N+ образуют в почве коллоидные растворы — золи, которые легко растворяются и вымываются из почвы. Гуматы двух- и трехвалентных катионов (Са2+, Mg2+, Al3+, Fe3+) находятся в почве в виде нерастворимых гелей, не вымываются, накапливаются в местах образования, больше всего их в верхних слоях почвы.

Гуминовые кислоты — наиболее ценная часть гумуса, они имеют большую собирательную поверхность, играют важную роль в образовании агрономически ценной структуры почвы и основного фонда питательных веществ (прежде всего азот для растений).

Фульвокислоты — это гуминовые вещества желтого или красного цвета, которые остаются в растворе после выпадения в осадок гуминовых кислот. Фульвокислоты отличаются от гуминовых меньшим содержанием азота, более высокой кислотностью, высокой растворимостью в воде их соединений с минеральной частью почвы. Благодаря высокой кислотности фульвокислоты разрушают почвенные минералы и способствуют перемещению продуктов разложения в нижние слои почвы.

Гумины представляют собой комплекс гуминовых веществ с меньшим содержанием углерода и состоят из тех же гуминовых и фульвокислот, высоко полимеризованных, уплотненных и более тесно связанных между собой.

Состав перегноя и соотношение гуминовых и фульвокислот в разных почвах неодинаковы. Состав перегноя в значительной мере определяется составом высших растений, остатки которых составляют основу его образования, а также соотношением групп микроорганизмов, особенностями увлажнения и распада органического вещества, а в обрабатываемых почвах — способами обработки и удобрением почвы, севооборотами.

Гумус играет важную роль в процессах, происходящих в почвах. Он улучшает его химические, физико-химические и биологические свойства. Свежий почвенный перегной насыщает комочки почвы, склеивает их, а кальций и магний цементирует, способствуя образованию прочной, агрономически ценной структуры. Медленно разлагаясь, гумус является источником зольных элементов и азота для растений, а вбирая растворимые элементы питания (калий, фосфор), предотвращает их вымывание.

Факторы почвообразования, внешние условия в значительной мере влияют на накопление, особенности образования органических остатков и состав гумуса. Решающую роль в этом имеют растительность и соответствующая ей микрофлора почвы, которая разлагает остатки этой растительности. Например, древесный опад хвойных лесов медленно разлагается преимущественно грибной микрофлорой почвы, вследствие чего образуется гумус с содержанием большого количества фульвокислот. Они растворяют минеральные вещества верхнего слоя почвы, и почвообразующий процесс идет по типу подзолообразования. Этому содействуют повышенная кислотность материнской породы (морена, моренные отложения), достаточное количество осадков.

В почвах, покрытых травянистой растительностью, особенности и химический состав отмерших остатков другие, разлагаются они преимущественно бактериями, вследствие чего образуется больше малорастворимых гуминовых кислот, которые вступают в соединения с кальцием, магнием и другими катионами почвы, закрепляя в гумусе питательные вещества. Это способствует образованию хорошей структуры и других благоприятных физических свойств почвы.

Незначительное проникновение осадков в глубокие слои почвы, содержание в материнской породе карбонатов кальция и магния способствуют накоплению в ней значительных количеств гумуса. В таких условиях образовались черноземы и лугово-черноземные почвы, содержание гумуса в которых составляет 5—6 %, а в отдельных случаях— 10—12 %.

От содержания и качества почвенного перегноя в значительной мере зависит плодородие почвы.

Разные типы почв содержат неодинаковое количество гумуса. Бедные на гумус подзолистые и дерново-подзолистые почвы Полесья содержат его от 0,5 до 2 %, серые лесные почвы Лесостепи — 1,5—3,0%. В черноземах лесостепной и степной зон Украины от 3 до 6 % гумуса, а в черноземах Сибири его накапливается до 10—12 %. Торфяные почвы, в которых остатки водной и болотной растительности разлагаются без доступа воздуха, содержат 80—90 % органического вещества.

Гумус почвы необходимо не только сохранять, но и заботиться об увеличении его содержания и повышении качества. С этой целью вносят в почву перегной, торф, компосты, высевают многолетние травы, люпин и т. д. Внесение достаточного количества минеральных удобрений и окультуривание способствуют развитию в почве микрофлоры, что, в свою очередь, усиливает процессы образования гумуса с преобладанием в нем гуминовых кислот. Противоэрозионная безотвальная обработка предотвращает разложение и способствует накоплению гумуса.

Источник

Органическое вещество почвы: описание и влияние на плодородие

В пределах почвенного профиля присутствуют разнообразные минеральные и органические вещества. Почва в своем составе имеет как живую биомассу, так и всевозможные химические соединения. Без знания их свойств агроном не сможет эффективно управлять плодородием и увеличивать урожайность. Поэтому изучение органических и минеральных веществ почвы издавна привлекает внимание специалистов сельского хозяйства. В последние годы особенно возрос интерес к исследованию растительных и животных остатков в составе верхнего слоя суши. В нашей статье речь тоже пойдет об этом.

Определение и источники

Итак, органическое вещество почвы – это совокупность всей живой биомассы в форме гумуса и остатков растений и животных. Оно играет ключевую роль в формировании свойств почвенного слоя, с которыми связаны фитосанитарные функции и развитие плодородия.

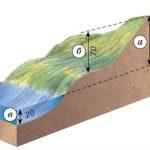

Главными источниками органического вещества в почве выступают отмершие растения в виде корневой и надземной масс. В меньшем количестве поступают остатки фауны. Их соотношение зависит от местных условий и состава зональной растительности. Так, для почв тундры характерна небольшая доля органических остатков. Затем к тайге, лесам и лесостепям она нарастает. При переходе в степную зону опад сокращается вследствие сухого климата, зато возрастает доля корнеопада. В пустынных областях доля органических остатков минимальна, а в лесах тропиков и субтропиков она снова резко увеличивается.

Характер поступления опада в почву

Органические остатки проникают в почвенный профиль неодинаково: в лесах их основное количество поступает на поверхность слоя, а в травянистых местностях — непосредственно внутрь в форме отмерших корней. От характера попадания в почву опада зависят дальнейшие процессы его превращения. В химическом составе сухих остатков присутствуют белки, углеводы, воски, смолы, лигнин и другие вещества. Также содержатся зольные элементы: кремний, калий, магний, кальций, сера, фосфор, железо и ряд других.

Наиболее быстро гумификации и минерализации подвергается опад, который богат основаниями (магнием, кальцием) и веществами, легкодоступными для микроорганизмов (аминокислотами, белками, растворимыми углеводами). Растительные остатки, содержащие много смол, лигнина и дубильных веществ, разлагаются медленно. Что касается опада культурных растений, среди них быстрее всего трансформации подвергаются остатки бобовых трав, а медленнее всего — солома злаковых трав.

Гумификация

Поступая в почву, органические остатки претерпевают разные превращения, в том числе биохимические изменения под влиянием микроорганизмов и измельчение почвенной фауной. Основным направлением таких превращений выступает гумификация. В настоящее время выделяют три варианта ее процесса.

Характеристики состава

Образование органического вещества почвы происходит путем соединения органических остатков отмерших организмов и продуктов их гумификации. К первой группе относятся видимые невооруженным глазом части растений и животных, а также небольшая доля веществ тех или иных классов органических соединений (углеводов, аминокислот, белков, дубильных веществ, сахаров, ферментов).

Основным органическим веществом почвы выступает гумус — смесь разных по свойствам и составу азотосодержащих высокомолекулярных органических соединений. По экстрагируемости из почвенного слоя и растворимости гумусовые вещества подразделяются на фульвокислоты, гумин и гуминовые кислоты.

Фульвокислоты являются наиболее растворимой и менее сложной по строению группой. У них более низкие молекулярные массы и высокая миграционная способность. Это самая светлоокрашенная часть гумуса, преобладающая в подзолистых, красноземных и сероземных почвах тропиков. Гумин — вещество, неэкстрагируемое из почвенного слоя щелочами и кислотами. Наиболее прочно он связан с глинными минералами. Гуминовые кислоты — нерастворимая часть гумуса, характеризующаяся более сложным строением, высокими молекулярными массами и повышенным содержанием углерода. Они преобладают в каштановых, дерновых, черноземных и серых лесных почвах.

Лабильная и стабильная группы

Помимо вышеизложенных характеристик состава органического вещества почвы, существует его разделение на лабильную и стабильную части. Первую составляют подвижные формы гумуса (водорастворимые и слабо закрепленные минералами вещества), предгумусовая фракция и растительные остатки. Лабильная группа выступает в качестве основного источника пищи и энергии для почвенной биоты. Также установлено, что остатки растений улучшают физико-механические свойства слоя почвы.

Стабильную группу составляют гумусовые вещества, которые прочно закреплены соединениями минералов (гуминово-глинистыми комплексами, гуматами кальция и др.). Это медленно минерализующаяся, устойчивая часть органического вещества почвы. Чтобы она полностью обновилась, нужны тысячелетия. Стабильный гумус является потенциальным резервом разных элементов питания, но его наибольшее агрономическое значение состоит в формировании благоприятных физико-механических и водно-воздушных свойств почвы, а также выполнении ей санитарно-защитных функций.

Роль органического вещества в почве

Большое число элементарных почвенных процессов происходит при участии гумусовых веществ. Это элювиальные, биогенно-аккумулятивные, метаморфические и другие ЭПП. Запасы, состав и содержание органического вещества в почве служат главными показателями плодородия и влияют на все ее свойства и режимы.

Живая биомасса является источником зольных элементов и азота, необходимых для питания растений. Часть этих веществ усваивается флорой в ходе ионообменных реакций или находится в поглощенном состоянии. Другая часть становится доступной растениям после высвобождения и минерализации органических веществ.

В почве гумус выступает как оптимизатор физико-химических свойств. Более гумусированные слои обладают высокой буферностью к окислению-восстановлению, кислотно-основным воздействиям и действию токсикантов. Катионы, поглощенные органо-минеральными коллоидами, становятся доступными для растений и интенсивно их питают.

Также органическое вещество воздействует на структуру, механические и физические свойства почв. Чем выше гумусированность, тем ниже плотность, лучше структура и водопрочность структурных агрегатов, более оптимизированы твердость, пластичность, липкость и удельное сопротивление. За счет гумуса почва получает темную окраску, что содействует поглощению тепла.

Влияние на плодородие

Органическое вещество почвы играет ведущую роль в ее биологическом режиме, способствует сохранению в ней микроорганизмов и создает для их функционирования комфортные условия. Высокая биологическая активность почвенного слоя ведет к снижению патогенных микроорганизмов и ускорению микробиологической деградации пестицидов.

В формировании плодородия главную роль играют гумусовые вещества — конечные продукты гумификации. Опад надземных частей отмирающих растений создает на поверхности почвы слой подстилки. Ее годовое количество неодинаково в разных зонах и типах растительности.

Переработка растительного опада

Запас подстилки зависит от скорости разложения. Если опад богат дубильными веществами и сильно лигнифицирован, он разлагается намного медленнее, чем остатки лиственных пород. В разложении подстилки участвуют многие животные организмы, поглощающие опад в качестве пищи. В широколиственных лесах в дело вступают дождевые черви, а на кислых почвах хвойного леса растительный опад перерабатывают главным образом грибы.

Не менее важны в формировании гумуса отмирающие корни. По их массе на первом месте идут луговые степи и широколиственные леса, затем – субтропические и влажные тропические леса и, наконец, пустыни. Высокий запас отмирающих корней под степной травяной растительностью обусловлен преобладанием там тонких и легко разлагающихся растений. Этот гумус обеспечивает высокое плодородие черноземных степных почв.

Факторы, влияющие на гумусообразование

Содержание органического вещества в почве во многом зависит от температуры. Этим объясняется недостаток гумуса в тропических зонах, где при большой влажности и высоких температурах сапротфоры мощно перерабатывают остатки. В тундре, напротив, активность гетеротрофных организмов очень мала, и растительные остатки практически не разлагаются.

Там, где минерализация органического вещества происходит быстро, минеральные элементы в короткие сроки высвобождаются и вновь становятся доступны зеленым растениям. Это обусловливает формирование большой фитомассы, но и повышенный риск вымывания из почвы минеральных веществ.

Биологический цикл

Плодородие во многом зависит от того, насколько быстро в почву возвращаются отнятые у нее элементы. Некоторые вещества теряются, уходя через сток с дренирующими водами или попадая в атмосферу. Но такие процессы, как фиксация азота, отложение пыли, продолжающееся выветривание, частично восстанавливают утраченные элементы.

В целом зеленые растения больше отдают почве, нежели берут от нее. Они выводят относительно не много растворенных соединений, а возвращают значительную массу органических веществ: лигнин, жиры, целлюлозу, сахара, крахмал, протеины и так далее. Благодаря этому возможность развиваться в почве получают многие животные и организмы, питающиеся этими животными.

В заключение

Итак, органическое вещество почвы, по сути, представляет собой комплекс живой биомассы, входящей в ее состав. Присутствие органических соединений отличает почву от материнских пород. Живая биомасса формируется в результате разложения животного и растительного материалов и является важнейшим звеном обмена веществ неживой и живой природы. Органическое вещество почвы во многом определяет ее биологические, химические и физические свойства, а также плодородие.

Источник