Опасные ситуации техногенного характера и защита от них: учебное пособие (22 стр.)

Водохранилища могут быть долговременными или кратковременными. Долговременным искусственным водохранилищем является, например, водохранилище верхнего бьефа Ириклинской ГРЭС. Долговременное естественное водохранилище образуется из-за перекрытия рек обвалом твердых скальных пород (горы Тянь-Шаня, Памира и др.).

Кратковременные искусственные плотины сооружают для временного изменения направления русла реки при строительстве ГЭС или других гидротехнических сооружений. Они возникают в результате перекрытия реки рыхлым грунтом, снегом или льдом (заторы, запоры).

Как правило, искусственные и естественные плотины имеют водостоки: для искусственных плотин – направленные, для естественных – случайно образованные (стихийные).

Существует несколько классификаций гидротехнических сооружений.

По месту расположения ГТС делятся:

• на наземные (прудовые, речные, озерные, морские);

• подземные трубопроводы, туннели.

По характеру и цели использования выделяются следующие виды ГТС:

По функциональному назначению ГТС классифицируются следующим образом:

• водоподпорные сооружения, создающие напор или разность уровней воды перед сооружением и за ним (плотины, дамбы);

• водопроводящие сооружения (водоводы), служащие для переброски воды в заданные пункты (каналы, туннели, лотки, трубопроводы, шлюзы, акведуки);

• регуляционные (выправителъные) сооружения, предназначенные для улучшения условий протекания водотоков и защиты русел и берегов рек (щиты, дамбы, полузапруды, берегоукрепительные, ледонаправляющие сооружения);

• водосбросные сооружения, служащие для пропуска излишков воды из водохранилищ, каналов, напорных бассейнов, которые позволяют частично или полностью опорожнять водоемы.

В особую группу выделяют специальные гидротехнические сооружения:

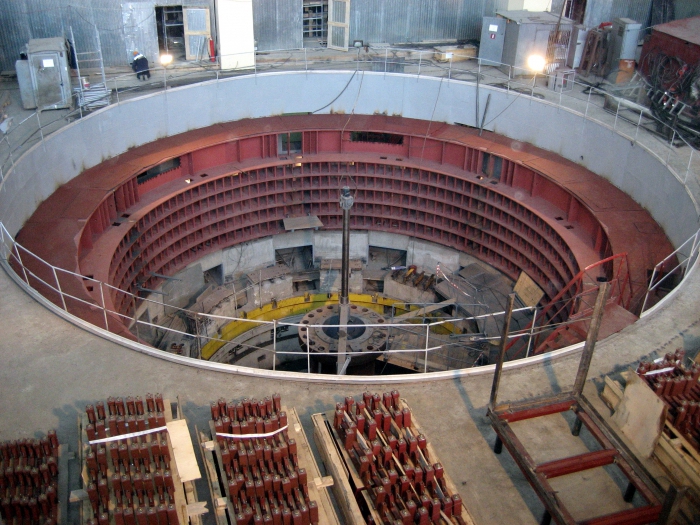

• ГТС для использования водной энергии – здания ГЭС и напорные бассейны;

• ГТС для водного транспорта – судоходные шлюзы, бревноспуски;

• мелиоративные ГТС – магистральные и распределительные каналы, шлюзы, регуляторы;

• рыбохозяйственные ГТС – рыбоходы, рыбоводные пруды;

• комплексные ГТС (гидроузлы) – ГТС, объединенные общей сетью плотины, каналы, шлюзы, энергоустановки и т. д.

Классы гидротехнических сооружений

Гидротехнические сооружения напорного фронта в зависимости от возможных последствий их разрушения подразделяются на классы: гидроэлектростанции мощностью 1,5 млн кВт и более относится к I классу, а меньшей мощности – ко II–IV. Мелиоративные сооружения с площадью орошения и осушения свыше 300 тыс. га относятся к I классу, а с площадью 50 тыс. га и менее – к II–IV.

Класс основных постоянных сооружений напорного фронта зависит еще от их высоты и типа грунтов основания (табл. 16).

Классы основных постоянных гидротехнических сооружений напорного фронта в зависимости от их высоты и типа грунтов основания

9.2. Гидродинамические аварии

Гидродинамические аварии их причины

Гидродинамическая авария — происшествие, связанное с выходом из строя (разрушением) гидротехнического сооружения или его частей и последующим неуправляемым перемещением больших масс воды.

На ГТС постоянно воздействуют водный поток, колебание температуры, льды, наносы, статические и гидродинамические нагрузки, происходит истирание поверхности, коррозия металлов, выщелачивание бетона, гниение древесных конструкций (или их истачивание живыми организмами). Поэтому со временем растет вероятность разрушения того или иного сооружения и затопления водой прилегающей территории. Причем опасны не только прорывы плотин на больших водохранилищах – опасен прорыв задвижки в сельском пруду, разрыв водотока на территории города, предприятия.

Причинами гидродинамических аварий являются:

• результаты действия сил природы (землетрясения, ураганы, наводнения);

• износ и старение оборудования;

• воздействие человека (терроризм, нанесение ударов ядерным или обычным оружием по ГТС, крупным естественным плотинам);

• некачественное выполнение строительных работ.

• размывы и перемещения больших масс грунта;

• перемещения с большими скоростями обломков разрушенных зданий и сооружений (таранное воздействие).

Прорыв плотины — начальная фаза гидродинамической аварии, то есть процесса образования прорана и неуправляемого потока воды водохранилища из верхнего бьефа, устремляющегося через проран в нижний бьеф. Основным последствием прорыва плотины является затопление местности. В зависимости от его масштабов и последствий различают:

• затопление, повлекшее смыв плодородной почвы или отложение наносов на обширных территориях.

Проран — узкий проток в теле (насыпи) плотины, косе, отмели, в дельте реки или определенный участок реки, возникший в результате разлива излучины в половодье. В проран устремляется волна прорыва.

Волна прорыва — волна, образующаяся во фронте устремляющегося в проран потока воды, имеющая, как правило, значительную высоту гребня и скорость движения и обладающая большой разрушительной силой таранного действия (с водой перемещаются также камни, доски, бревна, различные конструкции и проч.).

Высота и скорость волны прорыва зависят от гидрологических и топографических условий реки. Например, в равнинных районах скорость волны прорыва колеблется от 3 до 25 км/ч, в горных и предгорных местах она может достигать 100 км/ч. Высота волны прорыва изменяется от 2 до 12 м. Лесистые участки замедляют скорость и уменьшают высоту волны.

За последние 70 лет произошло более тысячи аварий на крупных гидротехнических сооружениях, в основном – из-за разрушения основания плотин (40%). Другими распространенными причинами аварий являются превышение расчетного сбросового расхода, т. е. перелив воды через гребень плотины (23%), слабость конструкции (12%) и неравномерные осадки (10%).

Катастрофическое затопление (возникновение наводнения) – гидродинамическое бедствие, являющееся результатом разрушения искусственной или естественной плотины и заключающееся в стремительном затоплении ниже расположенной местности.

Катастрофическое затопление характеризуется следующими параметрами:

• высотой и скоростью волны прорыва;

• расчетным временем прихода гребня и фронта волны прорыва в определенное место;

• границами зоны затопления;

• максимальной глубиной затопления;

Катастрофическое затопление распространяется со скоростью волны прорыва и приводит к затоплению обширных территорий слоем воды от 0,5 до 10,0 м и более всего за 15–30 мин. Образуются зоны затопления. При прорывном паводке и некатастрофическом затоплении эти параметры значительно меньше.

Зоной возможного затопления при разрушении ГТС называют часть прилегающей к реке (озеру, водохранилищу) местности, затапливаемой водой.

Прогнозирование времени прорыва естественных плотин базируется на прогнозе подъема уровня воды до 80–85% высоты перемычки водохранилища (с учетом данных прогноза ближайшей метеостанции).

Все зоны возможных, в т. ч. катастрофических, затоплений и характеристики волны прорыва наносятся на карты или специальные планы, составляемые для гидроузлов и крупных плотин. Держателями этих документов являются органы управления ГО и ЧС, министерства, ведомства и их службы на местах, возводящие и эксплуатирующие гидротехнические сооружения. По действующему законодательству, местные жители должны постоянно информироваться о грозящих им опасностях.

Основными поражающими факторами гидродинамической аварии являются:

• разрушительная волна прорыва;

• водный поток и спокойные воды, затопляющие территорию и ближайшие объекты.

Воздействие волны прорыва во многом аналогично действию воздушной ударной волны.

Последствия гидродинамических аварий

Последствиями гидродинамических аварий являются:

• повреждение и разрушение ГТС и гидроузлов, кратковременное или долговременное прекращение выполнения ими своих функций;

• поражение людей и разрушение сооружений волной прорыва;

• гибель скота и урожая сельскохозяйственных культур;

• уничтожение и порча сырья, топлива, продуктов питания, кормов и т. д.;

• временная эвакуация населения и перевозка материальных ценностей в незатапливаемые места;

• смыв плодородного слоя почвы и заносы песка, камней, глины на почву.

Вторичными последствиями гидродинамических аварий являются загрязнение воды и местности веществами из разрушенных (затопленных) хранилищ, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, массовые заболевания людей и животных, аварии на транспортных магистралях, оползни и обвалы, утрата прочности зданий и сооружений.

Долговременные последствия гидродинамических аварий связаны с остаточными факторами – наносами, загрязнениями, изменениями ландшафта и других элементов природной среды.

Источник

Аварии гидродинамические в России: примеры

Аварии гидродинамические – это прорывы плотин (шлюзов, дамб, перемычек и другое), когда образуются прорывные волны и катастрофические затопления, когда образуется паводок прорывной, последствием чего становятся отложения наносов на больших территориях или смыв плодородных, полезных человеку почв. Это аварии на сооружениях гидротехнических, связанные с тем, что с большой скоростью распространяется вода и создается угроза возникновения неуправляемой техногенной чрезвычайной ситуации.

Самые тяжелые последствия гидротехнической аварии

Самыми тяжелыми последствиями обязательно сопровождаются все гидродинамические аварии – неожиданные события, тесно связанные со значительным разрушением гидросооружения (шлюза, плотины) и неконтролируемым, без какого-либо управления, перемещением громадных масс воды, вызывающим затопление больших территорий и повреждение объектов.

Затопления получаются катастрофическими, так как после аварии происходит стремительное затопление окружающей местности прорывной волной. Масштабы, степень аварий полностью зависят от технического состояния и параметров гидроузла, объемов воды в водохранилище, степени и характера разрушений плотины, характеристик катастрофического наводнения и волны прорыва, времени суток происшествия, сезона, рельефа местности и множества иных факторов. В таких случаях широко применяется эвакуация населения, как при паводках и половодьях.

Прогноз прорыва плотин

Положение усложняется тем, что идет незаконная застройка затапливаемых периодически территорий гидроузлов. Этим и создается предпосылка к образованию чрезвычайных ситуаций в таких зонах, особенно при возникновении аварии, связанной с гидродинамикой или с паводком. Прогноз прорыва плотин – дело неблагодарное, предсказать это очень трудно, и чаще всего катастрофа происходит внезапно. Из-за этой причины актуальны экстренные, незапланированные эвакуации. Как только поступил сигнал, что произошли гидродинамические аварии, тут же начинается эвакуация. Волна прорыва достигает 25 км/час на равнине и 100 км/час в горной местности и предгорье. Времени на то, чтобы покинуть опасную зону, мало. Поэтому успешной является эвакуация при наличии локальной автоматизированной системы мгновенного оповещения.

Объекты, подлежащие декларированию безопасности

Перечень таких объектов определяется в нашей стране МЧС России и Рохтехнадзором. В него включаются объекты промышленности, имеющие опасные производства, всевозможные гидротехнические сооружения, шламонакопители и хвостохранилища, где возможны аварии гидродинамические. В законе о промышленной безопасности определены максимальные дозы опасных веществ, которые являются основанием для разработки декларации. Необходимо отметить, что этот перечень определяется Рохтехнадзором и МЧС по данным, полученным от главных управлений по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне.

Гидродинамические аварии, примеры

Подобные аварии периодически случаются во всем мире. Их, как уже было сказано, предвидеть невозможно. Приведем примеры.

09.10.1963 года такая беда произошла на плотине Вайонт в Италии. В небольшое водохранилище, имеющее объем всего 0,169 км 3 , обрушился массив гор с объемом 0,24 км 3 , что ознаменовалось переливом более чем 50 миллионов м 3 воды через плотину. Получился вал воды высотой 90 метров. Он всего за 15 минут уничтожил несколько небольших населенных пунктов и две тысячи человек. А все произошло из-за поднятия горизонта местных грунтовых вод, причиной чего стало строительство плотины.

07.08.1994 года в Башкирии, в Белорецком районе, прорвало плотину Тирлянского водохранилища. Произошел нештатный сброс воды – 8,6 миллионов м 3 . Затопило четыре небольших населенных пункта, было полностью разрушено 85 хороших жилых домов, частично – 200. Погибло 29 человек, без крова осталось 786.

18.08.2002 года из-за сильнейшего наводнения на реке Эльбе в районе города Виттенберга, Германия, разрушилось семь защитных дамб. Громадное количество воды хлынуло на город, эвакуировали в срочном порядке 40 000 человек, 19 – погибло, 26 – пропало.

11.03.2005 года на юго-западе Пакистана, провинция Белуджистан, шли мощные ливни. Из-за них произошел прорыв плотины ГЭС длиной 150 метров у города Пасни. Затопило несколько деревень, 135 человек погибло.

05.10.2007 года в провинции Вьетнама Тханьхоа на реке Чу произошел резкий подъем водного уровня, была прорвана плотина строящейся ГЭС “Кыадат”. Пять тысяч домов оказались в зоне затопления, погибло 35 человек. Это самые известные гидродинамические аварии, примеры, известные всем.

Трагедия на Саяно-Шушенской ГЭС

К сожалению, в нашей стране не так давно произошла очень крупная катастрофа. Гидродинамические аварии в России не закончились Башкирией.

17.08.2009 года произошла крупнейшая в мире авария на Саяно-Шушенской ГЭС. Она должна была закрыть серию аварий, произошедших на гидроэлектростанциях, когда роторы агрегатов выходят из своих шахт. Поверхностное, предвзятое расследование этой катастрофы не дает гарантий на этот счет. Ведь для установления причин того, что случилось с гидрогенератором, недостаточно определить, почему и каким способом разрушались шпильки крепления железной крышки его турбины. Нужно найти причины выхода ротора агрегата из своей шахты. И почему так неожиданно произошло переполнение и затопление объема машинного зала и других нижележащих станционных помещений, что привело к гибели персонала.

Все едины только в том, что агрегат выталкивало давление воды, при котором он работал тем утром. Когда гидроагрегат входил в зону, не рекомендованную к работе, случился обрыв шпилек самой крышки турбины. Дальше вода начала свое воздействие на ротор с крышкой турбины и крестовиной, они начали движение вверх. То есть агрегат не мог быть выдавлен под воздействием давления воды. Заключение специалистов не согласуется с физическими законами. Результаты расчетов подтверждают, что второй гидроагрегат выходил самостоятельно из шахты, когда рабочее колесо вращалось не в турбинном режиме, а в моторном, в режиме винта гребного.

Причины аварии

Этот эффект, когда подымаются роторы гидроагрегатов, исследовали еще в середине 20-го века. Такие гидродинамические аварии в России случались неоднократно, авария на Саяно-Шушенской ГЭС отличается только гибелью обслуживающего персонала и своим масштабом. Причиной всего этого является очень быстрое наполнение водой помещений станций. По заключению комиссии, отсасывающая труба от турбины на момент аварии и дальше, при ее развитии, была абсолютно чистая. Причина катастрофы спрятана за усталостью металла шпилек. Но усталость не могла накопиться. Крепление крышки такое, что шпильки не отвечают за ее радиальное смещение относительно статора турбины. Важными являются припасованные штифты.

Как действовать человеку при авариях

Человек должен знать, как действовать при аварии на гидродинамических объектах. Главное здесь то, чтобы все жители зон затопления были хорошо обучены, знали возможные опасности и подготовлены к действиям во время затопления и при его угрозе. При поступлении сигнала тревоги население должно тут же эвакуироваться. Из дома нужно взять документы, вещи самой первой необходимости, ценности, запас чистой питьевой воды и еду на 2-3 суток. В доме, квартире необходимо плотно закрыть двери, выключить газ и электричество, перекрыть вентиляционные отверстия. Если наступает внезапное затопление, то для спасения от неожиданного удара волны прорыва нужно занять возвышенное место.

Аварии гидродинамические — что делать после

После того, как вода спадет, люди торопятся вернуться в свои квартиры. Необходимо помнить о некоторых мерах предосторожности. Особенно нужно опасаться провисших или порванных электрических проводов. Если заметили повреждения канализационных, газовых или водопроводных магистралей, нужно сразу же сообщить в аварийные организации и службы. Продукты, побывавшие в воде, в пищу применять нельзя.

Авария в Сент-Франсис, Калифорния

Плотина Сент-Франсис вошла в аналы инженерной геологии в качестве примера беспечности человека. Наполнять водохранилище начали еще в 1972 году, но максимума вода достигла 5 марта 1928 года. Она просачивалась уже давно, но никаких мер принято не было. И 12 марта вода прорвалась через всю толщу грунта, плотина под ее напором рухнула. В живых не осталось ни одного свидетеля. Если вы исследуете гидродинамические аварии, примеры больше не нужны. Человек сам создал катастрофу, в результате которой погибло более 600 человек, лишь немногим из верхней половины долины удалось остаться живыми. Это обрушение плотины – пример того, как не нужно строить сооружения гидротехники.

Основы безопасности жизнедеятельности

В наши дни еще в школьной программе много времени уделяется этому вопросу. В старших классах имеется предмет “ОБЖ”. Гидродинамические аварии там достаточно хорошо освещены. Если от причин, связанных с деятельностью человека, очень многое зависит, то нужно не допустить катастрофы. Их причинами могут стать: конструктивные дефекты, ошибки при проектировании, нарушение при эксплуатации, перелив воды через плотину, недостаточный водосброс, диверсионные акты, нанесение ударов оружием по гидросооружениям. Самое важное – собственникам гидротехнических сооружений нужно организовать их безопасную эксплуатацию. Это значительно увеличит надежность данных объектов.

Источник