Простейшие обогащают почву кислородом верно или нет

Каково значение фотосинтеза в природе?

1) обеспечивает организмы органическими веществами

2) обогащает почву минеральными веществами

3) способствует накоплению кислорода в атмосфере

4) обогащает атмосферу парами воды

5) обеспечивает большинство живых организмов на Земле энергией

6) обогащает атмосферу молекулярным азотом

1. Фотосинтез – основной источник органических (первичных) веществ на Земле (он обеспечивает живые организмы веществом и энергией; для человека – пища, энергия, строительный материал)

2. Фотосинтез – источник кислорода атмосферы. Весь атмосферный кислород образуется в результате фотосинтеза (кислород необходим для процессов горения, окисления, дыхания)

(1) обеспечивает организмы органическими веществами — фотосинтез;

(2) обогащает почву минеральными веществами — деструкция (разрушение) органических веществ, осуществляемая редуцентами (сапртрофными бактериями и сапротрофными грибами);

(3) способствует накоплению кислорода в атмосфере — фотосинтез;

(4) обогащает атмосферу парами воды — транспирация (испарение воды листьями растений);

(5) обеспечивает большинство живых организмов на Земле энергией — фотосинтез;

(6) обогащает атмосферу молекулярным азотом — денитрификация (восстановления нитратов до нитритов и далее до газообразных оксидов и молекулярного азота, осуществляется денитрифицирующими бактериями).

Источник

Простейшие обогащают почву кислородом верно или нет

Каково значение фотосинтеза в природе?

1) обеспечивает организмы органическими веществами

2) обогащает почву минеральными веществами

3) способствует накоплению кислорода в атмосфере

4) обогащает атмосферу парами воды

5) обеспечивает всё живое на Земле энергией

6) обогащает атмосферу молекулярным азотом

Фотосинтез является основным источником биологической энергии, фотосинтезирующие автотрофы используют её для синтеза органических веществ из неорганических, гетеротрофы существуют за счёт энергии, запасённой автотрофами в виде химических связей, высвобождая её в процессах дыхания и брожения. Энергия, получаемая человечеством при сжигании ископаемого топлива (уголь, нефть, природный газ, торф), также является запасённой в процессе фотосинтеза.

Значение фотосинтеза: 135

Мне кажется, вопрос составлен некорректно. Так как «Всё» живое — ВСЁ живое. Взять тех же хемотрофов, для них фотосинтез и его продукты источником энергии не являются, поскольку они не потребляют органические соединения, создаваемые фотосинтезирующими организмами.

А вот ответ 6, он, безусловно, тоже неверный. Но все жё ближе к истине, фотосинтезирующие организмы хоть и не сами создают озоновый слой, но именно благодаря ним, то есть вырабатываемому ими кислороду он сформировался.

ответ 6 — молекулярным АЗОТОМ (N2), а не озоном (О3).

Азот, включённый в ткани растений и животных, после их гибели подвергается аммонификации (разложению содержащих азот сложных соединений с выделением аммиака и ионов аммония) и денитрификации, то есть выделению атомарного азота, а также его оксидов. Эти процессы целиком происходят благодаря деятельности микроорганизмов в аэробных и анаэробных условиях.

Источник

Простейшие обогащают почву кислородом верно или нет

Каково значение фотосинтеза в природе?

1) обеспечивает организмы органическими веществами

2) обогащает почву минеральными веществами

3) способствует накоплению кислорода в атмосфере

4) обогащает атмосферу парами воды

5) обеспечивает большинство живых организмов на Земле энергией

6) обогащает атмосферу молекулярным азотом

1. Фотосинтез – основной источник органических (первичных) веществ на Земле (он обеспечивает живые организмы веществом и энергией; для человека – пища, энергия, строительный материал)

2. Фотосинтез – источник кислорода атмосферы. Весь атмосферный кислород образуется в результате фотосинтеза (кислород необходим для процессов горения, окисления, дыхания)

(1) обеспечивает организмы органическими веществами — фотосинтез;

(2) обогащает почву минеральными веществами — деструкция (разрушение) органических веществ, осуществляемая редуцентами (сапртрофными бактериями и сапротрофными грибами);

(3) способствует накоплению кислорода в атмосфере — фотосинтез;

(4) обогащает атмосферу парами воды — транспирация (испарение воды листьями растений);

(5) обеспечивает большинство живых организмов на Земле энергией — фотосинтез;

(6) обогащает атмосферу молекулярным азотом — денитрификация (восстановления нитратов до нитритов и далее до газообразных оксидов и молекулярного азота, осуществляется денитрифицирующими бактериями).

Источник

Фотосинтез, его значение, космическая роль. Фазы фотосинтеза. Световые и темновые реакции фотосинтеза, их взаимосвязь. Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих бактерий на Земле

Содержание:

Фотосинтез и его значение. Космическая роль фотосинтеза

Высшие растения, водоросли и некоторые бактерии — автотрофные организмы. Название типа питания в переводе с греческого означает «сам питаюсь». Углерод для создания органического вещества они берут из углекислого газа и бикарбонат-ионов НСО3 — .

Фотосинтез — это процесс преобразования энергии света в энергию химического связывания органических соединений при участии хлорофилла.

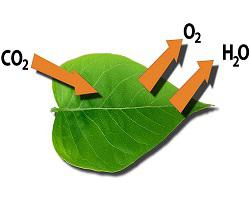

Фотосинтез происходит в хлоропластах, куда поступает углекислый газ и вода. Зеленый пигмент хлорофилл обеспечивает поглощение энергии света, необходимой для химических превращений. Растения в дальнейшем используют созданные молекулы простого углевода для синтеза крахмала, жиров, и других веществ. Кислород выделяется в окружающую среду. Процессы, происходящие в хлоропластах, показаны

Вследствие фотосинтеза ежегодно образуется около 150 миллиардов тонн органического вещества и около 200 миллиардов тонн кислорода. Этот процесс обеспечивает углеродный цикл в биосфере, предотвращая накопление углекислого газа и, тем самым, предотвращая парниковый эффект и перегрев Земли. Органические вещества, образующиеся в результате фотосинтеза, частично потребляются другими организмами, большая часть которых за миллионы лет образовала залежи полезных ископаемых (уголь и бурый уголь, нефть).

Все чаще, в настоящее время рапсовое масло («биодизельное топливо») и спирт, полученный из растительных остатков, также начали использовать в качестве топлива. Озон образуется из кислорода при воздействии электрических разрядов, что создает озоновый экран, защищающий всю жизнь на Земле от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей.

Как доказал русский ученый К.А. Тимирязев, фотосинтез невозможен без хлорофилла. Исследователь писал, что именно в зеленых листьях совершается процесс, связывающий жизнь на Земле с Солнцем, позволяющий всем на планете пользоваться общим источником энергии.

Значение фотосинтеза и космическая роль зеленых растений:

- Усвоение энергии света для создания органических соединений.

- Создание органической массы (177 млрд. т ежегодно), необходимой для животных и человека.

- Выделение кислорода в атмосферу Земли (около 450 млн. т в год).

- Поддержание концентрации СО2 в воздухе на уровне 0,02–0,04%.

- Накопление энергии.

- Образование почвы.

Благодаря растениям поддерживается содержание молекул О2 в атмосфере нашей планеты на уровне 21%. Над крупными городами, промышленными центрами, транспортными узлами воздух беднее кислородом, запылен, содержит больше углекислого газа, токсичных веществ.

Суть одного из важнейших процессов на Земле отражает химическое уравнение:

Световая и темновая фазы фотосинтеза. Их взаимосвязь.

В 1905 году английский физиолог Ф. Блэкман обнаружил, что скорость фотосинтеза не может увеличиваться бесконечно, существуют ограничивающие её факторы. Исходя из этого, он предложил две фазы фотосинтеза:

При низкой освещенности скорость световых откликов увеличивается пропорционально увеличению интенсивности света, и, помимо этого, эти реакции не зависят от температуры, поскольку для их прохождения не требуются ферменты. На тилакоидных мембранах осуществляются световые реакции.

Наоборот, скорость темновых реакций увеличивается с ростом температуры; однако при достижении температурного порога 30 ° C этот рост прекращается, что указывает на ферментативный характер этих превращений, которые происходят в строме. Также важно отметить, что свет тоже оказывает некоторое влияние на темновые реакции, несмотря на их название.

Световая фаза фотосинтеза происходит на тилакоидных мембранах, несущих несколько типов белковых комплексов, главными из которых являются фотосистемы I и II, а также АТФ-синтаза. В составе фотосистем находятся пигментные комплексы, в которых, помимо хлорофилла, присутствуют также каротиноиды. Каротиноиды захватывают свет в областях спектра, где нет хлорофилла, и помимо этого, защищают хлорофилл от повреждения интенсивным светом.

Помимо пигментных комплексов, фотосистемы также включают ряд акцепторных белков, последовательно переносящих электроны от молекул хлорофилла друг к другу. Последовательность этих белковых молекул называется цепью переноса электронов хлоропластов.

Особый комплекс белков непосредственно связан с фотосистемой II, обеспечивающей выделение кислорода при таком процессе как фотосинтез. Этот комплекс выделения кислорода содержит ионы марганца и хлора.

В световой фазе световые кванты или фотоны, падающие на молекулы хлорофилла, которые расположены на мембранах тилакоидов, переводят их в состояние возбуждения, характеризующееся более высокой энергией электронов. В этом случае возбужденные электроны из хлорофилла фотосистемы I передаются через цепочку посредников к водородному носителю НАДФ, который присоединяет протоны водорода, которые постоянно находятся в водном растворе:

- НАДФ + 2 e− + 2H + → НАДФН + Н + .

Затем в темноте используется уменьшенный НАДФН + Н + . Электроны из хлорофилла фотосистемы II также переносятся по цепочке переноса электронов, но заполняют «электронные дыры» хлорофилла фотосистемы I. Недостаток электронов в хлорофилле фотосистемы II обусловлен выводом молекул воды при участии вышеупомянутых Кислородный комплекс развивается, наполняется. Разложение молекул воды, называемое фотолизом, производит протоны водорода и выделяет молекулярный кислород, который является побочным продуктом фотосинтеза:

Темная фаза — это процесс преобразования углекислого газа в глюкозу в строме (пространстве между гранами) хлоропластов с участием энергии АТФ и НАДФ •Н.

Результат темновых реакций: превращение углекислого газа в глюкозу, а затем в крахмал. Помимо стромальных молекул глюкозы образуются аминокислоты, нуклеотиды и спирты.

Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих бактерий

Хемосинтез является самым старым типом автотрофного питания, образованным еще во время эволюции до фотосинтеза. В отличие от фотосинтеза при хемосинтезе, основным источником энергии является не солнечный свет, а химические реакции окисления веществ, обычно неорганических.

Хемосинтез наблюдается только у ряда прокариот. Многие хемосинтезирующие бактерии живут в местах, недоступных для других организмов: на больших глубинах, в бескислородных условиях.

Хемосинтетические организмы не зависят от энергии солнечного света, ни как растения, ни как животные. Исключением являются бактерии, которые окисляют аммиак, поскольку последний выделяется в результате гниения органических веществ.

Сходство хемосинтеза с фотосинтезом:

- автотрофное питание,

- энергия накапливается в АТФ, а затем используется для синтеза органических веществ.

Отличия в хемосинтезе:

- источник энергии — различные окислительно-восстановительные химические реакции;

- характерен только для ряда бактерий и архей;

- клетки не содержат хлорофилла;

- в качестве источника углерода для синтеза органических веществ используются не только CO2, но и окись углерода (CO), муравьиная кислота (HCOOH), метанол (CH3OH), уксусная кислота (CH3COOH) и карбонаты.

Хемосинтезирующие организмы генерируют энергию при окислении серы, сероводорода, водорода, железа, марганца, аммиака, нитритов и т.д. Как видите, используются неорганические вещества.

Хемосинтетические вещества подразделяются на группы в зависимости от окисляемого субстрата для производства энергии: железные бактерии, серные бактерии, археи, образующие метан, нитрифицирующие бактерии и т. д.

В хемосинтетических аэробных организмах кислород является акцептором электронов и водорода, т.е. он действует как окислитель.

Хемосинтезирующие организмы играют важную роль в круговороте веществ, особенно азота, и способствуют плодородию почвы.

В группу хемосинтетических организмов (хемотрофов) в основном входят бактерии: нитрифицирующие, сернистые, черные и т. д., использующие энергию окисления ионов азота, серы и железа. В этом случае донором электронов является не вода, а другие неорганические вещества.

Таким образом, нитрифицирующие бактерии окисляют аммиак, образующийся из атмосферного азота, от азотфиксирующих бактерий до нитритов и нитратов:

Серобактерии производят окисление сероводорода до серы и, в некоторых случаях, до серной кислоты:

Железобактерии производят окисление солей железа:

Водородные бактерии имеют способность окислять молекулярный водород:

Углекислый газ действует как источник углерода для синтеза органических соединений во всех автотрофных бактериях.

Хемосинтезирующие бактерии играют наиболее значительную роль в биогеохимических циклах химических элементов в биосфере, так как в течение их жизни образовались отложения многих минералов. Кроме того, они являются источниками органического вещества на планете, то есть производителями, а также делают доступными для растений и других организмов ряд неорганических веществ.

Источник изображения:

Рис. 2 — Каменский А. А., Криксунов Е. А., Пасечник В. В. Биология. Общая биология (базовый уровень) 10–11 класс // ДРОФА.

Источник

Значение фотосинтеза. Значение фотосинтеза в природе. Результат фотосинтеза

Фотосинтезом называют процесс, результатом которого является образование и выделение кислорода клетками растений и некоторыми видами бактерий.

Основное понятие

Фотосинтез – это не что иное, как цепочка уникальных физико-химических реакций. В чем же он заключается? Зеленые растения, а также некоторые бактерии поглощают солнечные лучи и преобразовывают их в электромагнитную энергию. Конечным результатом фотосинтеза является энергия химических связей разнообразных органических соединений.

В растении, которое осветили солнечные лучи, в определенной последовательности происходят окислительно-восстановительные реакции. Вода и водород, представляющие собой доноров-восстановителей, перемещаются в виде электронов к акцептору-окислителю (углекислому газу и ацетату). В результате образуются восстановленные соединения углеводов, а также кислород, который и выделяют растения.

История изучения фотосинтеза

На протяжении многих тысячелетий человек был убежден в том, что питание растения происходит по его корневой системе через почву. В начале шестнадцатого века голландским натуралистом Яном Ван Гельмонтом был проведен эксперимент с выращиванием растения в горшке. После взвешивания почвы до посадки и после того как растение достигло определенных размеров, им был сделан вывод о том, что все представители флоры получают питательные вещества в основном из воды. Этой теории придерживались ученые в течение двух последующих столетий.

Неожиданное для всех, но правильное предположение о питании растений было сделано в 1771 г. химиком из Англии Джозефом Пристли. Поставленные им опыты убедительно доказали, что растения способны очистить воздух, который ранее был не пригоден для дыхания человека. Несколько позже был сделан вывод о том, данные процессы невозможны без участия солнечного света. Ученые выяснили, что зеленые листочки растений не просто превращают полученный ими углекислый газ в кислород. Без этого процесса невозможна их жизнь. В совокупности с водой и минеральными солями углекислый газ служит пищей растениям. В этом заключено основное значение фотосинтеза для всех представителей флоры.

Роль кислорода для жизни на Земле

Опыты, которые были проведены английским химиком Пристли, помогли человечеству объяснить, почему воздух на нашей планете остается пригодным для дыхания. Ведь жизнь поддерживается, несмотря на существование огромного количества живых организмов и горение бесчисленного количества огней.

Возникновение жизни на Земле миллиарды лет назад было попросту невозможно. Атмосфера нашей планеты не содержала в себе свободного кислорода. Все изменилось с появлением растений. Весь находящийся сегодня в атмосфере кислород – это результат фотосинтеза, происходящего в зеленых листьях. Данный процесс изменил облик Земли и дал толчок к развитию жизни. Это бесценное значение фотосинтеза было до конца осознано человечеством лишь в конце 18 века.

Не является преувеличением утверждение, что само существование людей на нашей планете зависит от того, каково состояние растительного мира. Значение фотосинтеза заключено в его ведущей роли для протекания различных биосферных процессов. В глобальных масштабах эта удивительная физико-химическая реакция приводит к образованию органических веществ из неорганических.

Классификация процессов фотосинтеза

В зеленом листе происходит три важных реакции. Они и представляют собой фотосинтез. Таблица, в которую заносят данные реакции, применяется при изучении биологии. В ее строки вносят:

— фотосинтез;

— газообмен;

— испарение воды.

Те физико-химические реакции, которые происходят в растении при свете дня, позволяют зеленым листикам выделять двуокись углерода и кислород. В темное время суток – только первый из этих двух компонентов.

Синтез хлорофилла в некоторых растениях происходит даже при слабом и рассеянном освещении.

Основные этапы

Различают две фазы фотосинтеза, которые тесно связаны между собой. На первом этапе энергия лучей света преобразуется в высокоэнергетические соединения АТФ и универсальные восстановители НАДФН. Эти два элемента являются первичными продуктами фотосинтеза.

На втором (темновом) этапе полученные АТФ и НАДФН используются для фиксации углекислоты вплоть до ее восстановления в углеводы. Две фазы фотосинтеза имеют различия не только во времени. Они происходят и в различном пространстве. Тому, кто изучает по биологии тему «фотосинтез», таблица с точным указанием характеристик двух фаз поможет в более точном понимании процесса.

Механизм выработки кислорода

После поглощения растениями углекислого газа в них происходит синтез питательных веществ. Данный процесс осуществляется в зеленых пигментах, называемых хлорофиллами, под воздействием солнечных лучей. Основными составляющими этой удивительной реакции являются:

— свет;

— хлоропласты;

— вода;

— углекислый газ;

— температура.

Последовательность фотосинтеза

Выработка растениями кислорода осуществляется поэтапно. Основными стадиями фотосинтеза являются следующие:

— поглощение света хлорофиллами;

— разделение хлоропластами (внутриклеточными органоидами зеленого пигмента) полученной из почвы воды на кислород и водород;

— перемещение одной части кислорода в атмосферу, а другой – для осуществления дыхательного процесса растениями;

— образование молекул сахара в белковых гранулах (пиреноидах) растений;

— производство крахмалов, витаминов, жиров и т.д. в результате смешивания сахара с азотом.

Несмотря на то, что для осуществления фотосинтеза необходим солнечный свет, данная реакция способна протекать и при искусственном освещении.

Роль растительного мира для Земли

Основные процессы, происходящие в зеленом листе, уже достаточно полно изучила наука биология. Значение фотосинтеза для биосферы огромно. Это единственная реакция, приводящая к росту количества свободной энергии.

В процессе фотосинтеза каждый год происходит образование ста пятидесяти миллиардов тонн вещества органического типа. Кроме того, за указанный период растениями выделяется практически 200 млн. тонн кислорода. В связи с этим можно утверждать, что роль фотосинтеза огромна для всего человечества, так как данный процесс служит основным источником энергии на Земле.

В процессе уникальной физико-химической реакции происходит круговорот углерода, кислорода, а также многих других элементов. Из этого вытекает еще одно немаловажное значение фотосинтеза в природе. Данной реакцией поддерживается определенный состав атмосферы, при котором возможна жизнь на Земле.

Процесс, происходящий в растениях, ограничивает количество углекислого газа, не позволяя ему скапливаться в увеличенных концентрациях. Это также немаловажное значение фотосинтеза. На Земле благодаря зеленым растениям не создается так называемого парникового эффекта. Флора надежно защищает нашу планету от перегрева.

Растительный мир как основа питания

Немаловажна роль фотосинтеза для лесного и сельского хозяйства. Растительный мир является питательной базой для всех гетеротрофных организмов. Однако значение фотосинтеза кроется не только в поглощении зелеными листьями углекислого газа и получения такого готового продукта уникальной реакции, как сахар. Растения способны преобразовывать азотистые и серные соединения в вещества, из которых слагаются их тела.

Как же это происходит? Каково значение фотосинтеза в жизни растений? Данный процесс осуществляется посредством получения растением ионов нитратов. Эти элементы находятся в почвенной воде. В растение они попадают благодаря корневой системе. Клеточки зеленого организма перерабатывают ионы нитратов в аминокислоты, из которых слагаются белковые цепочки. В процессе фотосинтеза образуются и компоненты жиров. Они для растений являются важными запасными веществами. Так, в семенах многих плодов находится питательное масло. Этот продукт важен и для человека, так как находит применение в пищевой и сельскохозяйственной промышленности.

Роль фотосинтеза в получении урожая

В мировой практике работы сельскохозяйственных предприятий широко используются результаты изучения основных закономерностей развития и роста растений. Как известно, основой формирования урожая является фотосинтез. Его интенсивность, в свою очередь, зависит от водного режима культур, а также от их минерального питания. Каким же образом человек добивается увеличения плотности посевов и размеров листьев для того, чтобы растение максимально использовало энергию Солнца и забирало углекислый газ из атмосферы? Для этого оптимизируются условия минерального питания и водоснабжения сельскохозяйственных культур.

Научно доказано, что урожайность зависит от площади зеленых листьев, а также от интенсивности и длительности протекающих в них процессов. Но в то же время увеличение плотности посевов приводит к затенению листьев. К ним не может пробиться солнечный свет, и из-за ухудшения вентиляции воздушных масс в малых объемах поступает углекислый газ. В итоге происходит снижение активности процесса фотосинтеза и уменьшается продуктивность растений.

Роль фотосинтеза для биосферы

По самым приблизительным подсчетам, только автотрофные растения, обитающие в водах Мирового океана, ежегодно превращают от 20 до 155 млрд. тонн углерода в органическое вещество. И это при том, что энергия солнечных лучей используется ими лишь на 0,11%. Что касается наземных растений, то они ежегодно поглощают от 16 до 24 млрд. тонн углерода. Все эти данные убедительно говорят о том, насколько велико значение фотосинтеза в природе. Только в результате данной реакции атмосфера восполняется необходимым для жизни молекулярным кислородом, который необходим для горения, дыхания и разнообразной производственной деятельности. Некоторые ученые полагают, что в случае повышения содержания углекислого газа в атмосфере происходит увеличение скорости фотосинтеза. При этом атмосфера пополняется недостающим кислородом.

Космическая роль фотосинтеза

Зеленые растения являются посредниками между нашей планетой и Солнцем. Они улавливают энергию небесного светила и обеспечивают возможность существования жизни на нашей планете.

Фотосинтез представляет собой процесс, о котором можно говорить в космических масштабах, так как он в свое время способствовал преображению образа нашей планеты. Благодаря реакции, проходящей в зеленых листьях, энергия солнечных лучей не рассеивается в пространстве. Она переходит в химическую энергию вновь образованных органических веществ.

Человеческому обществу продукты фотосинтеза нужны не только для пищи, но и для осуществления хозяйственной деятельности.

Однако человечеству важны не только те лучи солнца, которые падают на нашу Землю в настоящее время. Крайне необходимы для жизни и осуществления производственной деятельности те продукты фотосинтеза, которые были получены миллионы лет назад. Они находятся в недрах планеты в виде пластов каменного угля, горючего газа и нефти, торфяных месторождений.

Источник