Экология СПРАВОЧНИК

Информация

противоэрозионные мероприятия

Противоэрозионную эффективность севооборотов, даже в случае небольшого удельного веса или отсутствия в них многолетних трав, можно значительно повысить за счет: правильного подбора и соотношения культур, применения оптимальных норм высева семян и сроков посева, особенно на смытых почвах, поукосных, пожнивных, озимых промежуточных и совмещенных посевов, широкого внедрения посевов сидератов и мульчирования почвы; контурного размещения полей с чередованием по склону полей, занятых многолетними травами, пропашными и однолетними культурами сплошного посева; создания внутри полей гребневидных террас (валов-террас); применения внутри полей полосных посевов культур; создания на парах буферных полос из многолетних трав или из однолетних культур; посева по стерне; противоэрозионной системы обработки почв; дифференцированной системы удобрений с учетом смы-тости почв, а также использования различных полимеров, латексов и других препаратов, повышающих противоэрозионную устойчивость почв; проведения необходимых лесомелиоративных и гидротехнических противоэрозионных мероприятий.[ . ]

Противоэрозионные мероприятия. Для преодоления экологически неблагоприятных последствий эрозии почв необходимо проводить специальные противоэрозионные мероприятия, среди которых выделяют агромелиоративные, луго- и лесомелиоративные, гидромелиоративные.[ . ]

Противоэрозионные мероприятия — совокупность научно обоснованных приемов защиты почв от водной и ветровой эрозии.[ . ]

Мероприятия по защите территорий от вредного воздействия вод включают в себя противопаводковые и противоэрозионные мероприятия, а также проведение русловыпрямительных и берегоукрепительных работ. Противопаводковые мероприятия осуществляются во всех водохозяйственных системах, где проводится регулирование стока водохранилищами, независимо от основной целевой направленности такового регулирования. Противоэрозионные и иные мероприятия тесно примыкают к мероприятиям по восстановлению качества водных ресурсов. Однако они имеют также и самостоятельную цель — защиту объектов на водосборе от селевых потоков, разрушения и переработки берегов.[ . ]

Противоэрозионные мероприятия, или борьба с эрозией почв, под которой понимают разрушение их ветром или водой, иногда подстилающих рыхлых пород, включают комплекс организационно-хозяйственных, агротехнических, лесомелиоративных и гидротехнических работ. Только при сочетании этих основных мероприятий достигается предотвращение и даже ликвидация ветровой и водной эрозии почв.[ . ]

Целью противоэрозионных мероприятий является предупреждение превышения потоком допустимой скорости. Это достигается либо снижением скорости потока в поливной борозде, либо повышением размывающей скорости. Снижать скорость потока можно уменьшением расхода воды, повышением шероховатости поверхности, уменьшением уклона борозд.[ . ]

Внедрение противоэрозионных мероприятий в колхозе начали с организации территории. Ввели и освоили три почвозащитных севооборота. Поля разместили поперек склонов с максимальным приближением к направлению горизонталей, что исключило обработку почвы вдоль склонов. По новым границам полей посадили лесные полосы из дуба и грецкого ореха. Всего создали 151 га защитных лесных полос. Кроме того, облесили крутые склоны, овраги и балки (270 га). Построили террасы на площади 295 га. Полотно террас покрыли черноземной почвой. На многих террасах посадили грецкий орех. На пахотных землях крутизной до 5° построили гребневидные террасы (576 га). В зависимости от крутизны склонов их разместили на расстоянии друг от друга 30—50 м с откосами 1 : 6—1 : 8. Гребневидные террасы, как правило, хорошо задерживают поверхностный сток и предотвращают эрозию почвы.[ . ]

Технические мероприятия по защите от наводнений на речной сети не обладают большим разнообразием: в основном они сводятся к построению дамб обвалования и регулированию стока водохранилищами, реже отводными каналами. Побочными мероприятиями иногда являются берегоукрепительные работы, различные противоэрозионные мероприятия, в том числе по предотвращению оврагообразования и т. п., а также русловыправительные работы. Между тем, все подобные мероприятия оказываются чрезвычайно капиталоемкими. Вследствие этого конкретный выбор комплекса технических решений по противопаводковой защите становится очень ответственной процедурой, требующей не только детального технико-экономического обоснования, но и оценки комплексного риска при возникновении аварийных ситуаций (размыв дамб, разрушение плотин, сбросных сооружений и пр.).[ . ]

Из применяемых противоэрозионных мероприятий во всех случаях наиболее экологически приемлемыми являются биологические (агротехнические и лесомелиоративные). Однако на участках с большой эрозионной опасностью они эффективны лишь в сочетании с различными инженерными методами противоэрозионной зашиты. Инженерные сооружения выполняют две основные функции: отвод и задержание стока, а также повышение сопротивляемости грунта размыву и устройство различных укрепительных конструкций.[ . ]

Проектирование противоэрозионных мероприятий.[ . ]

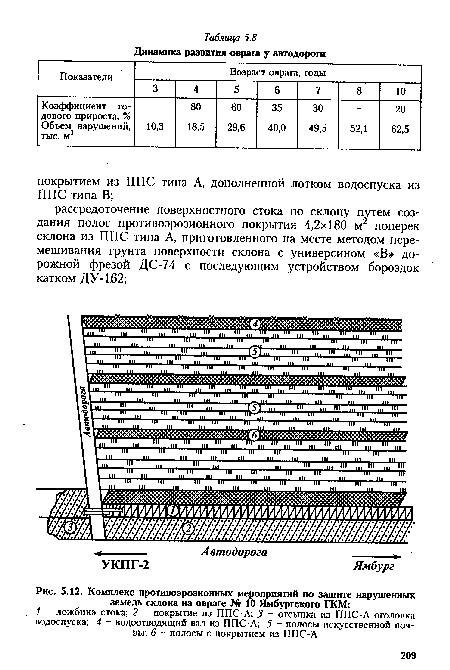

| Комплекс противоэрозионных мероприятий по защите нарушенных земель склона на овраге № 10 Ямбургского ГКМ |  |

Агротехнические противоэрозионные мероприятия. Почвы на склонах резко отличаются от почв на равнинных участках, поэтому и приемы земледелия в первом случае должны иметь специфический характер.[ . ]

Гидротехнические противоэрозионные мероприятия применяют в тех случаях, когда агротехнических и агролесомелиоративных мероприятий недостаточно. Чаще всего это — на крутых склонах и на сильно за-овраженных землях. Их отличают высокая эффективность и сравнительно высокая стоимость. Поэтому гидротехнические мероприятия выступают в качестве завершающего звена в комплексе противоэрозионных мероприятий.[ . ]

Конкретный состав противоэрозионных мероприятий прежде всего определяется особенностями увлажнения территории, продолжительностью вегетационного периода, условиями рельефа, преобладающими видами эрозии и направлением использования почв.[ . ]

Лесомелиоративные противоэрозионные мероприятия наибольшее распространение должны получить в тех геоморфологических районах Сибири, где проявляется совместное действие процессов смыва и дефляции почв. Здесь могут применяться такие виды лесных насаждений, как полезащитные и водорегулирующие, а также прибалочные и приовражные лесные полосы. Последние должны быть реализованы в районах широкого распространения линейной эрозии.[ . ]

Лесомелиоративные противоэрозионные мероприятия. В комплексе мер, направленных на борьбу с водной и ветровой эрозией почв, важное место принадлежит агролесомелиорации из-за ее дешевизны и экологической безвредности. Созданием защитных лесонасаждений занимаются в России более 500 предприятий. Ими заложено 2,8 млн га на землях сельхозпользования, в основном в районах с интенсивным ведением сельского хозяйства. Основными лесомелиоративными противоэрозионными мероприятиями являются: создание водорегулирующих лесополос в малолесных районах, создание водоохранных лесных насаждений вокруг прудов и водоемов, сплошные противоэрозионные лесопосадки на сильноэродированных крутосклонных и бросовых землях, непригодных для использования в сельском хозяйстве.[ . ]

О дошк М. С. Комплекс противоэрозионных мероприятий.— Кишинев: МСХ МССР, 1973.[ . ]

Применяемая система противоэрозионных мероприятий позволила в 10—20 раз снизить смыв почвы и значительно повысить урожайность сельскохозяйственных культур. Так, если в среднем за 1961—1965 гг. урожайность зерновых составляла здесь 11,1 ц/га, то за 1971 — 1976 гг.-—25,6, многолетних трав (сено) — соответствен« но 13,5 и 21,9 ц/га, кукурузы (зеленая масса)—145 и 248, кормовой свеклы (корнеплоды) — 216 и 464 ц/га.[ . ]

Региональные системы противоэрозионных мероприятий/Под ред. Д. Л. Арманд. М.: Мысль, 1972.[ . ]

Составление комплексов противоэрозионных мероприятий и выбор групп частных методов по защите от оврагообразования осуществляется с учетом природно-экологических условий района применения. Например, на севере Западной Сибири широко распространены песчаные грунты, имеются значительные залежи торфа, но отсутствуют гравийно-каменные и древесные материалы. Удаленность от промышленных центров, недостаточное развитие транспортных сетей, высокая стоимость транспортировки ограничивают применение здесь методов, предусматривающих использование привозных материалов и конструкций.[ . ]

В районах недостаточного увлажнения противоэрозионные мероприятия направлены на задержание влага на полях, в районах избыточного увлажнения — на безопасный сброс излишков воды. В связи с этим мероприятия по поделке микрорельефа характерны для районов недостаточного и неустойчивого увлажнения, тогда как вспашка под небольшим углом к горизонталям и нарезка водоотводных борозд — для районов достаточного и избыточного увлажнения. Щелевание более подходит для засушливых районов, а кротование — для избыточно увлажненных. Есть, однако, и интразональные противоэрозионные мероприятия, например, глубокая вспашка и вспашка с почвоуглублением.[ . ]

При проектировании гидротехнических противоэрозионных мероприятий выбирается вероятность превышения 5-10%, лесомелиоративных и агротехнических — 10-25%.[ . ]

К числу наиболее доступных и эффективных противоэрозионных мероприятий относится обработка почвы перпендикулярно направлению склонового стока. Использование его не требует дополнительных затрат, однако дает существенный экономический эффект.[ . ]

При этом отмечается, что в результате реализации этого комплекса урожайность зерновых культур возрастает от 1 — 2 до 5 -10 ц/га. Важно подчеркнуть, что основная задача комплекса противоэрозионных мероприятий — снижение поверхностного стока разных по генезису вод и смыва ими почв до допустимого уровня. В процессе реализации этого комплекса происходит лишь стабилизация эффективного плодородия эродированных почв, но отнюдь не его повышение.[ . ]

При моделировании эрозионных процессов и проектировании противоэрозионных мероприятий необходимо уметь рассчитывать наряду с объемом и расходом стока скорость движения воды по склону. Интенсивные осадки в летний период и таяние снега весной вызывают формирование в приводораздельной части склона луж и мельчайших сгруек с малыми скоростями движения воды. Продвигаясь вниз по склону, они сливаются в отдельные крупные струи, глубина и скорость которых увеличиваются но мере удаления от водораздела. При дальнейшей концентрации стока и увеличении мощности струй происходит углубление ложа потоков и образование водороин, промоин и оврагов.[ . ]

А.С.Козменко совместно со своими сотрудниками разработал комплекс противоэрозионных мероприятий для лесостепной зоны европейской части СССР, дифференцировав их по трем эрозионным фондам земельных угодий (гидрографическому, присетевому, приводораздельному).[ . ]

Важнейшим принципом является необходимость охвата проти-воэрозионными мероприятиями одновременно всей территории водосбора от водораздела до базиса эрозии. При невозможности одновременного осуществления противоэрозионных мероприятий на всей территории водосбора необходимо планировать их последовательное осуществление, начиная с приводораздельных пространств и заканчивая подножием склона. Это требование следует из механизма формирования стока на склоне. На любом участке склона приходная часть стока состоит из двух частей: 1) сформировавшейся на этом участке; 2) поступившей с вышележащего участка. Чем дальше от водораздела расположен участок склона, тем больше доля стока, поступающего с вышележащих участков. Следовательно, прежде, чем приступать к регулированию стока, формирующегося на данном участке склона, необходимо зарегулировать его на вышележащем участке. Для него, как и для каждого следующего, вплоть до приводораздельного, справедливо это же требование. Следовательно, регулировать сток необходимо сразу на всем склоне. Аналогичное требование справедливо и при размещении противодефляционных мероприятий на территории района проявления дефляции.[ . ]

Постановлением предусмотрено государственное финансирование важнейших противоэрозионных мероприятий и намечен план их осуществления на длительный срок.[ . ]

Особенностью послевоенных исследований является попытка дифференцировать противоэрозионные мероприятия в зависимости от климатических, почвенных, геологических, гидрологических и геоморфологических условий и создать региональные системы прогивоэрози-онных мероприятий в качестве составной части региональных систем ведения хозяйства. В Почвенном институте им. В.В.Докучаева продолжал энергично работать отдел эрозии почв, возглавляемый на протяжении 30 лет С.С.Соболевым. По его инициативе институт организовывал всесоюзные и региональные конференции и совещания по охране почв от эрозии. Их итоги публиковались в сборниках «Эрозия почв и борьба с нею» (1957), «Защита почв от эрозии» (1964) и др. С.С.Соболеву принадлежат многочисленные публикации по актуальным вопросам охраны почв. Особое значение имеет его двухтомная монография «Развитие эрозионных процессов на территории европейской части СССР» (1948, 1960). Работы сотрудников отдела в этот период внесли большой вклад в разработку проблемы классификации и картографирования эродированных почв, эффективности ггротивоэрозионных мероприятий в различных природных условиях.[ . ]

Как было показано выше, с экологической точки зрения предпочтительнее такие противоэрозионные мероприятия, которые хотя и частично, но снижают поверхностный сток талых вод. Это объясняется тем, что в различные по снежности гидрологические годы отчуждение химических элементов с талыми водами превалирует над их потерями с продуктами твердого стока. Если же предпочесть второй вариант решения проблемы — повышение эрозионной стойкости самой почвы, то экологические последствия эрозионных процессов здесь будут существенно большими, чем при варианте со снижением величины поверхностного стока талых вод. На современном этапе теоретических разработок решение противоэрозионных мероприятий подобного первоочередного плана вполне возможно и тому есть положительные примеры (Сурмач, 1976; Моргун и др., 1988; Мусохранов, 1983).[ . ]

Необходимо отметить, что к настоящему времени разработан весьма обширный перечень противоэрозионных мероприятий, который непрерывно продолжает пополняться все новыми мероприятиями по охране почв от эрозии. Каждое из мероприятий направлено на регулирование одного или несколько факторов эрозии почв. Эффективность предлагаемых мероприятий (основные типы этих мероприятий будут детально рассмотрены ниже) чаще всего бывает достаточно хорошо изучена. Задача состоит в том, чтобы используя эти мероприятия, разработать зональные почвозащитные системы земледелия. Для скорейшего внедрения этих систем помимо прочего необходимы и количественные методы прогнозирования потерь почвы от эрозии в условиях почвозащитной системы земледелия с включением в нее комплекса противоэрозионных мероприятий. Надежные методы прогнозирования потерь почвы от эрозии позволяют существенно ускорить разработку почвозащитной системы земледелия поскольку они позволяют предварительно оценить эффективность различных противоэрозионаых мероприятий аналитическим путем и, основываясь на оценке факторов эрозии почв в каждом конкретном случае, предложить оптимальные варианты почвозащитных систем земледелия для производственных испытаний. Современные методы прогнозирования потерь почвы от эрозии будут рассмотрены в главе 7.[ . ]

В процессе обследования легких по механическому составу почв «Методические указания по составлению проектов противоэрозионных мероприятий при проведении внутрихозяйственного землеустройства совхозов и колхозов эрозионной зоны Целинного края» издавали ■еще 2 раза — в 1966 и 1969 гг. Эрозия практически была прекращена (Бабич, 1970; Журавель, 1970). Площадь ■обследования возросла до 15 млн. га.[ . ]

Эти модели позволяют решать задачи оценки эффективности противодефляцион-ных мероприятий или их систем с разной степенью точности. Все они нуждаются в дальнейшем экспериментальном и теоретическом обосновании и в адаптации к новым почвозащитным технологиям. В этом же направлении продолжается совершенствование новой версии американской системы прогнозирования ветровой эрозии почв — WEPS (Hagen, 1991).[ . ]

Советам Министров союзных республик и Министерству сельского хозяйства СССР усилить надзор за реализацией проектов мероприятий по защите почв от эрозии предприятиями и организациями, независимо от их ведомственной подчиненности, обратив особое внимание на обеспечение выполнения всего комплекса противоэрозионных мероприятий в границах целых водосборов или районов, подверженных водной или ветровой эрозии.[ . ]

На территории хозяйства было 35 оврагов протяженностью 19 км с водосборной площадью 9000 га. Ежегодный прирост вершин оврагов до применения комплекса противоэрозионных мероприятий составлял около 100 м.[ . ]

При освоении каштановых почв Казахстанской и других провинций с широким распространением почв легкого механического состава особое внимание надо обращать на разработку противоэрозионных мероприятий (см. гл. В провинциях с сильнокомплексным почвенным Покровом первоочередной задачей является создание однородного почвенного покрова путем окультуривания каштановых солонцеватых почв и солонцов.[ . ]

Таким образом, менее чем за 10 лет, предшествовавших началу Великой Отечественной войны, бьш сделан гигантский скачок в познании различных проявлений эрозии почв и разработке мероприятий по борьбе с ней. Произошла дифференциация отдельных направлений в этой области. Среди почвоведов помимо географов и картографов, фиксирующих процессы эрозии в природных условиях и на почвенноэрозионных картах, появились специалисты, изучающие физико-механические, физические, химические и физико-химические свойства эродированных почв в поисках критериев выраженности процессов эрозии; почвоведы-агрохимики, занимающиеся вопросами удобрения эродированных почв; агрономы, изучающие способы их обработки и разрабатывающие соответствующие севообороты. Было установлено, что любой конкретный вопрос должен решаться с учетом экологических условий, на фоне которых развиваются процессы эрозии и проводятся противо-эрозионные мероприятия. Однако достигнутые успехи в области изучения эрозии не были в достаточной мере реализованы в производстве. Лишь частично удавалось задержать развитие эрозионных процессов в тех немногих случаях, когда противоэрозионные мероприятия проводились последовательно и систематически.[ . ]

Значительные успехи в деле охраны почв достигнуты в Чувашии. Здесь организованы специальные нротивоэрозионные звенья, которые осуществляют комплекс агротехнических и лесомелиоративных противоэрозионных мероприятий, создаются пруды, проводится улучшение лугов и пастбищ. Опыт, накопленный в Чувашии по охране почв и природы вообще, хорошо описан в книге А.П.Айдака «И взойдут семена», вышедшей в Чебоксарах в 1993 году. Однако в целом по России темпы внедрения противоэрозионных мероприятий (особенно в районах распространения водной эрозии почв) еще очень низки.[ . ]

Большое внимание привлекает эмпирическая модель ШЬЕ, предоставляющая наиболее широкие возможности проектировщикам и в связи с этим наиболее широко используемая для целей проектирования противоэрозионных мероприятий. К сожалению до сих пор не известно ни одной работы, в которой была бы подтверждена применимость “универсального уравнения потерь почвы” или его модификаций на территории России. Наиболее подходящей для целей противоэрозионной организации территории и проектирования противоэрозионных мероприятий при внутрихозяйственном землеустройстве является в настоящее время эмпирическая модель, разработанная во ВНИИЗиЗПЭ под руководством Г.ПСурмача («Методические рекомендации. «, 1985). Она позволяет прогнозировать смыв почвы дождевыми и талыми водами и сравнительно просто подбирать необходимые агротехнические и лесомелиоративные мероприятия.[ . ]

В 1991 г. на территории России общая площадь земель, подверженных водной и ветровой эрозиям, составила 82 млн га (или 37% от площади сельхозугодий), и еще 20% земель — затронуты сильной эрозией. В комплексе противоэрозионных мероприятий (агротехнические, гидротехнические и др.) важным звеном является лесомелиорация. Значение леса в защите полей от засух, суховеев и эрозии не раз подчеркивалось выдающимися русскими почвоведами В. В. Докучаевым, Г.Н. Высоцким, Д.Н. Прянишниковым и др. а также доказано широкой практикой.[ . ]

История изучения эрозионных процессов и борьбы с ними на территории нашей страны наиболее обстоятельно изложена в фундаментальной монографии С.С.Соболева (1948). Наблюдение процессов эрозии почв и применение противоэрозионных мероприятий и сооружений имеют многовековую историю, однако наука об эрозии почв начала формироваться сравнительно недавно. М.Н.Заславский (1983) выделил три этапа в ее становлении и развитии в нашей стране: первый — до 1917 г.; второй — с 1917 по 1967г. и третий — после 1967 г.[ . ]

При сельскохозяйственном использовании серых лесных почв необходимо также учитывать их провинциальные особенности. В европейской части лесостепной зоны широко развита эрозия. Поэтому здесь в комплексе агротехнических приемов обязательны противоэрозионные мероприятия: обработка почвы поперек склона, устройство земляных гребней, бороздование и др. Особое значение для прекращения эрозии и повышения плодородия эродированных серых лесных почв имеют противоэрозион-цые лесные насаждения, почвозащитные севообороты и применение удобрений.[ . ]

Главными статьями расхода гумуса являются его минерализация и потери при эрозии. Поэтому агроном при осуществлении приемов регулирования органического вещества должен четко знать, где и в какой степени возможно проявление эрозии, и системой противоэрозионных мероприятий резко снизить или полностью исключить эту расходную статью гумусового баланса. В соответствии с технологией возделывания культур он должен понимать, при выращивании какой культуры могут происходить наибольшие потери гумуса в результате его минерализации, и уметь снизить эти потери за счет возможного сокращения обработок или восполнения их путем внесения повышенных доз органических удобрений.[ . ]

Ускоренная антропогенная эрозия — результат нерациональной хозяйственной деятельности человека. Однако высокий уровень сельскохозяйственного производства — необходимое, но не достаточное условие прекращения эрозионных процессов; в ряде случаев требуются специальные средства противоэрозионной защиты. Системы земледелия на склоновых землях должны иметь ярко выраженный противоэрозионный характер. В засушливых районах защита иочв от эрозии сочетается с защитой от засухи, в районах с избыточным увлажнением — с безопасным сбросом излишков воды (Сильвестров, 1972). По своим целям, задачам и методам осуществления вся совокупность мероприятий по охране почв условно делится на агротехнические, агролесомелиоративные, гидротехнические и организационно-хозяйственные. Совокупность взаимосвязанных, правильно размещенных в рельефе противоэрозионных мероприятий, обеспечивающих эффективное снегозадержание, равномерное снегораспределение и снеготаяние, задержание или безопасный сброс жидкого стока, уменьшение смыва почвы до допустимых пределов, прекращение оврагообразования и мелиорацию заовраженных территорий, повышение плодородия эродированных почв и урожайности сельскохозяйственных культур на них составляет противоэрозионный комплекс.[ . ]

Была сделана попытка ввести комковатость или распыленность верхнего слоя почвы в качестве одного из показателей ветроустойчивости ее поверхности при почвенно-эрозионном обследовании полей (Методические указания по проведению почвенно-эрозионных обследований и составлению проектов противоэрозионных мероприятий при внутрихозяйственном землеустройстве сов- хозов и колхозов Казахской ССР, расположенных в районах проявления ветровой эрозии почв, 1964, 1966, 1969). Почвоведам вменялось в обязанность отбирать пробы слоя 0—10 см и производить рассев воздушно-сухой почвы на сите с отверстиями диаметром 1 мм. Попытки выделения фракции крупнее 1 мм в диаметре на легких почвах Павлодарской области (где ускоренно проводили мероприятия для ликвидации ветровой эрозии) оказались в большей части случаев бесплодными — обычно весь образец проходил через сито, иногда оставалось незначительное количество комочков — 10—15%. Этот показатель из последующих методических указаний пришлось исключить.[ . ]

Особую актуальность для ряда горных малоземельных регионов Кавказа, Крыма и других приобретает восстановление и поддержание плодородия сильно эродированных земель, выбывших из землепользования. В Грузии накоплен опыт освоения таких территорий под цитрусовые культуры путем осуществления комплекса противоэрозионных мероприятий (засыпка оврагов и промоин с последующей планировкой участка, глубокая вспашка с подпочвенным рыхлением, оставление буферных полос из трав и др.) в сочетании с глубокой заделкой удобрений и контурным размещением растений.[ . ]

В конце 40-х начале 50-х годов началось широкое изучение эрозии почв в Молдавии. В 1950 г. М.Н.Заславский был назначен руководителем вновь созданной оротивоэрозионной станции, которая позже была преобразована в отдел защиты почв от эрозии Молдавского науч-но-исследовательского института почвоведения и агрохимии им.Н.А.Димо. Получили широкую известность методические исследования этого коллектива, направленные на создание лабораторных и полевых дождевальных установок для изучения эрозии почв и совершенствование стокоприемного оборудования на стоковых площадках, а также разработка и внедрение в производство ряда важных противоэрозионных мероприятий: полосного размещения культур на склонах, напашного террасирования, чересполосного освоения малопродуктивных склонов, вьшолаживания и засыпки оврагов с сохранением на поверхности гумусового горизонта (М.Н.Заславский «Эрозия почв и земледелие на склонах», 1966; А.Г.Рожков «Борьба с оврагами”, 1981).[ . ]

Использование описанного выше метода анализа взвесенесущего потока з любом створе, кроме замыкающего, приведет к некоторому временному нарушению режима течения на участке борозды, расположенном ниже по течению. Через некоторое время после завершения отбора пробы в данном створе режим течения на нижележащем участке борозды восстанавливается. Чтобы избежать трудностей, связанных с этим, отбор проб в установленные сроки производят последовательно во всех створах, начиная с замыкающего и заканчивая первым, расположенным в головной части борозды. В начале полива отбор проб производят как можно чаще (через 10-15 мин), начиная со второго часа пробы отбирают через 0,5-1 ч. Использование указанного метода в опытах по изучению влияния различных противоэрозионных мероприятий на смыв почвы позволяет отнести эти опыты в разряд активных экспериментов в натурных условиях.[ . ]

Землеустроитель хозяйства или ответственное лицо, осуществляющее систематический контроль за использованием земель, обязан: детально знать земельное законодательство, систематически следить за его выполнением и своевременно докладывать руководству хозяйства о выявленных нарушениях, принимая меры по их устранению; детально знать землепользование своего хозяйства и обеспечивать контроль за использованием земель; следить за выполнением установленного проекта внутрихозяйственного землеустройства, порядка использования земель; проводить контрольные обмеры посевных площадей с использованием планово-картографического материала и увязкой полученных данных с площадями производственных участков, вычисленных на плане землепользования; вместе с другими специалистами хозяйства организовывать освоение севооборотов, осуществление противоэрозионных мероприятий, проведение мелиоративных и культуртехнических работ, готовить копии плана землепользования для ежегодного учета посевов сельскохозяйственных культур, ведения Книги истории полей севооборотов и осуществления других мероприятий, предусмотренных проектами внутрихозяйственного землеустройства; проводить работы по упорядочению земель в населенных пунктах хозяйства в целях более полного использования свободных приусадебных земель и сельскохозяйственных угодий; следить за соблюдением противоэрозионных мероприятий дорожными, строительными, геологоразведочными и другими организациями на территории земель хозяйства, а также отдельными гражданами на предоставленных им приусадебных землях.[ . ]

Источник