Дифференциальная рента I по плодородию

Рассмотрим ситуацию образования дифференциальной ренты I по плодородию (таблица 11.1).

Допустим, что имеются три разнокачественных по плодородию земельных участка (худшие, средние, лучшие земли – столбец 1) одинаковой площади, в каждый из которых вкладывается одинаковое количество капитала – 1000 ден.ед. (столбец 3). При этом урожайность с худшего участка земли составляет 100 ц, со средних земельных угодий – 125 ц, а с лучших земель – 150 ц сельскохозяйственной продукции (столбец 2).

Образование дифференциальной ренты I по плодородию

| Вид земельных участков | Количество сельскохозяйственной продукции (ц) | Вложенный капитал (ден.ед.) | Средняя прибыль (ден.ед.) | Индивидуальная цена производства (ден.ед.) | Общественная цена производства (ден.ед.) | Дифференциальная рента I по плодородию (ден.ед.) |

| всей сельскохозяйственной продукции | 1 ц сельскохозяйственной продукции | 1 ц сельскохозяйственной продукции | всей сельскохозяйственной продукции | |||

| Худшие | — | |||||

| Средние | ||||||

| Лучшие |

Предположим, что средняя норма прибыли составляет 50%, тогда средняя прибыль с каждого участка земли вне зависимости от его плодородия составит 500 ден.ед. (столбец 4). Исходя из этого, индивидуальная цена производства всей аграрной продукции на каждом земельном участке будет равна 1500 ден.ед. = 1000 ден.ед. + 500 ден.ед. (столбец 5 = столбец 3 + + столбец 4). При этом индивидуальная цена производства 1 ц сельскохозяйственной продукции определяется путем деления индивидуальной цены производства всей продукции на ее количество (

Следует отметить, что в силу ограниченности земель и существования монополии на землю как объект хозяйствования, общественная цена производства 1 ц сельскохозяйственной продукции определяется исходя из издержек ее производства на худших землях. Таким образом, общественная цена производства 1 ц аграрной продукции на всех видах земель будет равна индивидуальной цене производства 1 ц сельскохозяйственной продукции на худших землях и составит в данном случае 15 ден.ед. (столбец 7).

Поскольку вся сельскохозяйственная продукция продается по общественной цене производства, то арендатор худших земель от продажи своей продукции получит

Следует заметить, что арендатор худших земель в результате реализации сельскохозяйственной продукции сможет покрыть только издержки производства (1000 ден.ед.) и получить среднюю прибыль (500 ден.ед.), в то время как арендаторы средних и лучших земель помимо возмещения издержек (1000 ден.ед.) и получения средней прибыли (500 ден.ед.) получают добавочную прибыль в размере 375 ден.ед. (1875 ден.ед. – 1500 ден.ед.) и 750 ден.ед. (2250 ден.ед. – 1500 ден.ед.) соответственно (столбец 9 = столбец 8 – столбец 5). При этом эта добавочная прибыль отдается арендаторами собственникам земли в качестве платы за пользование земельными участками и преобразуется в дифференциальную ренту I по плодородию.

Исходя из вышесказанного, дифференциальная рента I по плодородию представляет собой разность между общественной и индивидуальной ценами производства сельскохозяйственной продукции на средних и лучших землях.

Источник

9. 3. Дифференциальная земельная рента

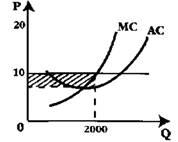

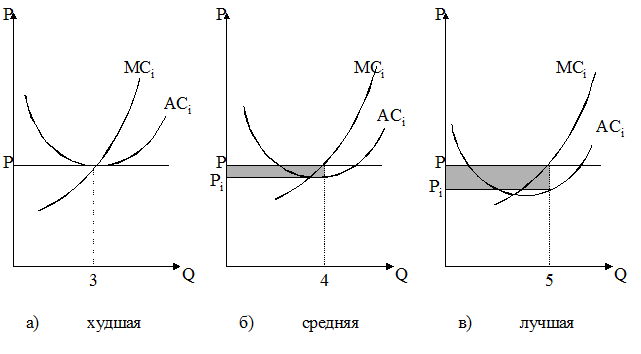

Различными теоретическими школами исследовалась проблема дифференциальной земельной ренты (А.Смит, Д.Рикардо, К.Маркс, А.Маршалл и др.). Несмотря на различия концептуального подхода, экономисты подчеркивают неоднородность качества земельных участков. Это означает, что производительность земли как фактора производства будет различной в зависимости от ее плодородия, а также местоположения (близость к рынку сбыта сельскохозяйственной продукции). Образование дифференциальной земельной ренты по плодородию можно наглядно представить, используя научный аппарат кривых средних и предельных издержек. При условии, что фермерские хозяйства функционируют на рынке совершенной конкуренции, линия спроса на продукцию любого фермера будет горизонтальной. Допустим, что существуют три участка земли — I, II, III, различающихся плодородием (наибольшее — на участке 1, наименьшее — на участке III):

Это означает, что фермер I получит дифференциальную ренту, размер которой равен площади заштрихованного прямоугольника. Фермер II, чьи средние издержки выше, получит меньшую величину ренты. И, наконец, фермер III только возместит свои издержки, а размер дифференциальной ренты на его участке равен нулю. Если же рыночная цена на сельскохозяйственную продукцию упадет ниже 10 долл. за центнер, то фермер III будет вынужден уйти с рынка, так как не сможет компенсировать своих издержек (включая нормальную прибыль). Получение дифференциальной, т. е. разностной ренты, фермером, хозяйствующим на участке I, достаточно устойчиво, так как количество высокоплодородных земель ограничено и не может быть расширено в сколько-нибудь близкой перспективе.

Итак, дифференциальная рента — это доход, полученный в результате использования ресурсов с неэластичным предложением и более высокой производительностью в ситуации ранжирования этих ресурсов (в данном случае — по плодородию земли). Ранжирование земельных участков может вестись и по местоположению по отношению к рынку сбыта сельскохозяйственной продукции; в городе -по местоположению в зависимости от удаленности от центра города и т. п. В таком случае мы говорим о дифференциальной земельной ренте по местоположению. Механизм ее образования графически может быть представлен на том же рис. 3, только теперь величина средних издержек будет определяться не плодородием земли, а местоположением по отношению к рынку сбыта, и, следовательно, неодинаковыми транспортными затратами фермеров.

9.4. Цена земли как капитального актива

В условиях рыночной экономики земля покупается и продается как капитальный актив. В связи с этим важно выяснить, чем же определяется цена земли. Если земельный участок рассматривать как капитальное благо, приносящее поток доходов, то становится понятно, что цена земли зависит от двух величин:

размеров земельной ренты, которую можно получать, став собственником данного участка;

ставки ссудного процента.

Покупатель земельного участка стремится приобрести его не ради почвы как таковой, а ради той ренты, того постоянного ежегодного дохода, который приносит земля. Покупается право на получение регулярного дохода в течение неопределенно долгого периода времени.

Вот почему необходимо использование ставки ссудного процента для определения цены земли. Ведь в экономической теории все активы, которые приносят поток доходов, рассматриваются как капитал. Владелец определенной суммы денег может положить ее в банк и получить доход в виде процента. Но он может потратить эти деньги и на покупку земельного участка. Следовательно, цена земли — это дисконтированная ценность. Она рассчитывается по аналогии с приобретением любого капитального блага, приносящего регулярный доход. Формула текущей дисконтированной ценности известна ранее. Но здесь важно подчеркнуть, что при покупке земли предполагается, что доход в виде ренты будет выплачиваться собственнику земли не в течение 1, 2 или 10 лет, а неопределенно продолжительный отрезок времени. Следовательно, мы можем воспользоваться известной нам формулой для определения сегодняшней ценности будущих доходов:

Поскольку величина tв этой формуле приближается к бесконечности, постольку и коэффициент дисконтирования 1/(1+r)t становится все меньше и меньше с ростом С. Таким образом, цена земли как дисконтированная ценность (PVN) определяется по формуле:

где R — ежегодный размер земельной ренты, а r — рыночная ставка процента. Например, если ежегодный доход в виде ренты составляет 1000 долл., ставка ссудного процента — 5%, то цена земли составит — 1000/0,05 = 20000 долл. Из этой формулы видно, что цена земли будет расти, если увеличивается размер ренты и падать, если повышается ставка процента. Рассмотренное определение цены земли является теоретическим. На практике цена земли зависит от множества факторов, влияющих на спрос и предложение земельных участков. Так, например, рост цен на землю может объясняться растущим спросом на нее для несельскохозяйственных целей. Резко возрастает спрос на землю (и вообще на недвижимость) в условиях инфляции и особенно гиперинфляции, а это ведет соответственно к росту цены земли. В целом динамика цен на землю в странах рыночной экономики Запада за весь период с начала XX в. имела устойчивую тенденцию к росту, хотя наблюдались и отдельные периоды снижения (например, в США в середине 1980-х гг., в связи с падением фермерских доходов упала и цена земли; в этом же направлении воздействовал и рост ставок ссудного процента в начале 80-х гг., доходящий до 18-21%).Земельная рента означает платность важнейшего фактора производства — земли. Экономисты прошлого по-разному оценивали это обстоятельство. Например, К. Маркс считал сам факт платности земли препятствием для развития производительных сил в сельском хозяйстве, поэтому им и предлагалась ее национализация. Неоклассической школой, наоборот, подчеркивается положительный, т. е. благоприятный с точки зрения эффективности, характер платности земли как важнейшего ресурса. Сопоставление различных уровней цен на различные факторы производства, например, ставок заработной платы и ставок земельной ренты, дает производителю важнейшую информацию о наиболее эффективном сочетании труда и земли при производстве каких-либо сельскохозяйственных продуктов. Так, если земля дорога, а труд дешев, то экономически рационально замещать землю трудом, вести хозяйство на интенсивной основе. Можно с уверенностью сказать, что в условиях бесплатности земли сельское хозяйство в странах рыночной экономики не достигло бы такого уровня производительности и, следовательно, предложения продовольственных товаров, какое наблюдается сейчас. В настоящее время перепроизводство сельскохозяйственной продукции во многих странах Запада достигло таких масшта- бов, что потребовало государственного вмешательства и субсидирования фермерских хозяйств во избежание падения их доходов.

Цена земли как капитального актива помогает лучше понять сущность одного из многочисленных рынков товаров и факторов производства, существующих в нормальной рыночной экономике. Нельзя перейти от командно-административной системы к рыночной, если запретить функционирование рынка земли, ее куплю и продажу, залог и т. п. Запрет в нашей стране свободного рыночного оборота земли вовсе не помешал ее купле-продаже, но в нелегальной, скрытой форме: при продаже домов в сельской местности, дач и т. п. Это означало, что государство лишалось значительной части доходов бюджета из-за реализации земельных участков «явочным порядком». Законодательное оформление рыночных отношений, связанных с куплей-продажей земли, — необходимое условие успеха глубоких экономических реформ в России.

Источник

Вопрос. Дифференциальная и абсолютная рента: механизм образования

Различные земельные участки значительно отличаются по производительности. При равных затратах труда и капитала выход продукции с единицы земельной площади будет неодинаков. Разница в продуктивности земель происходит главным образом из-за различий в плодородности почвы и таких климатических факторов, как осадки и температура.

Рис. Формирование дифференциальной ренты

На рис. а) представлено соотношение рыночной цены производства с предельными и средними вмененными издержками капитала. Равенство издержек с рыночной ценой производства указывает на отсутствие добавочной прибыли на этом участке, а следовательно, и какой-либо ренты. На графике б) при производстве 4 единиц продукции предельные издержки равны, как и на первом участке, рыночной цене производства, но средние издержки на единицу продукции образуются ниже рыночной цены производства, опускаясь до индивидуальной цены производства Рi. Разница между рыночной и индивидуальной ценой производства, равной средним издержкам, и образует дифференциальную ренту (заштрихованная область). На графике с) средние издержки ниже рыночной цены производства. Разница между ними также выражает дифференциальную ренту. Различаются лучшие, средние и худшие участки земли. Рассмотрим это на примере (таблица).

Условия образования дифференциальной ренты

| Участки земли | Затраты капитала | Средняя норма прибыли | Индивид. цена производства всей продукции | Урожай пшеницы (т.) | Индивид. стоим. 1 т. | Общественная цена производства 1 т. | Выручка от продаж всей продукции | Сверх прибыль |

| лучший | 20% | +60 | ||||||

| средний | 20% | +30 | ||||||

| худший | 20% |

С лучшего земельного участка получено 6 тонн пшеницы и индивидуальная цена производства 1 тонны составила 20 долларов. При урожае в 5 тонн индивидуальная цена производства 1 тонны со второго участка равна 24 доллара. Самая дорогая пшеница получена на худшем участке — 30 долларов за тонну. Возникает вопрос, по какой цене будет продаваться пшеница на рынке? Если бы это касалось какого-либо промышленного изделия, то механизм конкуренции привел бы к установлению усредненной рыночной цены. Предприниматель, занятый на третьем предприятии потерпел бы банкротство.

Сельскохозяйственных продуктов с одних только лучших и средних по качеству земель недостаточно для удовлетворения общественных потребностей в них. В результате возникают особые условия образования цен на зерно и другую продукцию: общественная цена производства за единицу складывается по условиям ее производства на худших землях. Поэтому предприниматели, при условии получения обычной (средней) прибыли, берут в аренду и самые худшие земельные участки. А поскольку фермеры продают продукцию по единым рыночным ценам, то ведение хозяйства на лучших и средних землях обеспечивает получение дополнительной (к средней) прибыли, или сверхприбыли. Эта разница между общественной ценой, отражающей повышенные производственные затраты на худших участках, и индивидуальной ценой единицы продукции, складывающейся на более лучших по качеству землях, называется дифференциальной рентой. Добавочная прибыль, возникшая на средних и лучших землях, присваиваемая землевладельцем, образует дифференциальную земельную ренту. Точно также сверхприбыль возникает и из-за различий в расположении земель. Одни земельные участки стратегически выгодно расположены по отношению к рынкам сбыта, к транспортным средствам, к наличию рабочей силы и потребителям продукции, другие отдалены от всего этого, поэтому себестоимость продукции у них будет выше. Рыночная, общественная цена (опять-таки в силу ограниченности лучших земель) будет включать в себя затраты по доставке продукции к потребителю с отдаленных участков, вследствие чего выгодно расположенные участки будут обеспечивать дополнительную прибыль.

Таким образом, ограниченность, неэластичность предложения земли является важнейшей причиной особенностей ценообразования в сельском хозяйстве. А дифференциальная рента — это доход, полученный в результате использования ресурсов (с неэластичным предложением), более высокой производительности в ситуации ранжирования этих ресурсов по плодородию и местоположению. Существует две формы дифференциальной ренты. Рента, возникшая в связи с различием земель по плодородию и местоположению, называетсядифференциальной рентой I. Рента, возникшая в результате дополнительных инвестиций, вызывающих рост производительности труда, называется дифференциальной рентой II.

Дифференциальная рента I подразделяется на две разновидности:

— рента по плодородию;

— рента по местоположению (расположение земель вблизи рынков сбыта).

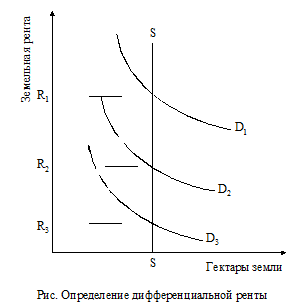

Дифференциальная рента по местоположению. При прочих равных условиях арендаторы будут платить больше за единицу земли, которая стратегически выгодно расположена по отношению к материалам, труду и потребителям. Свидетельство этому – высокая земельная рента в крупных столичных центрах. Различия в ренте I, обусловленные качественной неоднородностью земли, можно проследить на рис. Поскольку предложение земли и других природных ресурсов совершенно неэластично SS, то спрос является единственным действенным фактором, определяющим земельную ренту. Расширение (с D2 до D1) и сокращение (с D2 до D3) спроса приводит к значительным изменениям величины ренты (с R2 до R1 и с R2 до R3).

Дифференциальная рента II неизбежно возникает в условиях научно-технического прогресса. Новые капиталовложения в сельском хозяйстве и обрабатывающей промышленности неизбежно приводят к росту производительности труда и снижению издержек. Общим результатом является увеличение размера ренты II.

Земельные собственники прекрасно осведомлены о качестве принадлежащих им земель. Поэтому вся сверхприбыль (над средней прибылью арендатора) достается им в виде дифференциальной ренты. В арендном договоре сразу же предусматривается соответствующая арендная плата. Арендатор в течение установленного срока аренды стремится повысить экономическое плодородие земли: применяет новые технологии, вносит удобрения, проводит мелиорацию и другие агротехнические мероприятия. Такие меры (интенсификация производства) увеличивают выход продукции с единицы площади и повышают эффективность дополнительных капитальных затрат. Продавая продукцию по рыночной цене, фермер также получает сверхприбыль, вытекающую из более высокой производительности добавочных вложений капитала в землю. Эта сверхприбыль до окончания срока аренды присваивается арендатором и служит для него стимулом для нововведений. При перезаключении договора аренды на новый срок землевладелец учтет, что его земля «облагорожена» дополнительными капиталовложениями, стала более продуктивной и повысит ставку арендной платы на величину дополнительной сверхприбыли. Таким образом, дифференциальная рента бывает двух видов.

На пути второго вида дохода есть определенные преграды. Человек может воздействовать на плодородие земли, но подобное воздействие не безгранично. Рано или поздно наступает время, когда дополнительная отдача, получаемая от дополнительного приложения труда и капитала к земле, сократится настолько, что перестанет вознаграждать человека за его прилежание. Применительно к земле действует закон убывающей отдачи или убывающей доходности. Этот закон можно сформулировать следующим образом: «Каждое приращение капитала и труда, вкладываемых в обработку земли, порождает в общем пропорционально меньшее увеличение количества получаемого продукта, если только указанное приращение не совпало по времени с усовершенствованием агротехники» (Маршалл А. Принципы экономической науки. т.1, М. 1993 г. с. 220).

Таким образом, рост производства сельскохозяйственной продукции может происходить двояким способом:

— путем вовлечения в хозяйственный оборот новых земель (рента I);

— путем более интенсивной обработки тех же самых земель (рента II);

Различие между двумя формами дифференциальной ренты. Во-первых, дифференциальная рента I возникает на основе экстенсивного хозяйствования, тогда как дифференциальная рента II возникает только на основе интенсификации производства. Во-вторых, различие состоит в ее получателях. Дифференциальная рента I полностью присваивается землевладельцем, а рента II – частично арендатором.

Абсолютная и монопольная рента. Одной из основных форм ренты считается абсолютная рента,которая является прямым следствием частной собственности на землю. Ни один частный собственник не отдаст землю в аренду бесплатно. Это относится и к самым худшим участкам земли. Известно, что понятия «лучшие», «средние» и «худшие» земли — относительные, а не абсолютные. Их относительность проявляется в том, что вовлечение земель в экономический оборот обусловлено рыночным спросом на продукцию с этих земель.И если продукция с худших земель рынку необходима, то реальной становится сдача этой земли в аренду. Государство при условии, что оно является собственником земли, может освободить землепользователей худших участков от арендной платы. Частный собственник на этот шаг никогда не пойдет. Но из этого последнего обстоятельства нельзя делать вывод, что сдача в аренду худших земель при частной собственности невозможна. Сама рыночная система и государственное регулирование экономики разрешают это противоречие и создают материальную основу для выплаты абсолютной ренты и с худших земель следующим образом. Худшие участки при частной собственности на землю не отдаются в обработку арендатором бесплатно. Раз так, то и продукция на них не может производиться и поставляться на рынок. Но если спрос на продукцию существует, а на рынок она не поставляется, образуется ее дефицит, неизбежно вызывающий рост цен. Он будет длиться до тех пор, пока не будет достигнут уровень цены, при котором станет возможна аренда худших участков земли.

Источником(материальной основой) абсолютной ренты является добавочная прибыль,которая образуется благодаря наличию различных факторов:

1) повышенный спрос на продукцию земледелия и добывающих отраслей, что обусловливает вовлечение в хозяйственный оборот относительно худших земель;

2) государственные субсидии землепользователям, весьма широко распространенные в странах смешанной экономики;

3) повышенная эксплуатация наемного труда в сельском хозяйстве слаборазвитых стран в связи с низким техническим и органическим строением сельскохозяйственного производства в этих странах.

В подтверждение первого источника П. Самуэльсон пишет: «Каждый фермер будет стремиться арендовать все больше и больше земли и использовать ее под зерно. Он будет поступать так до тех пор, пока доход от предельного продукта земли не станет равным рыночной ставке арендной платы за единицу земли». В условиях когда предложение земли абсолютно неэластично, а спрос увеличивается постоянно, земельная рента становится прямым следствием уровня рыночных цен.

Монопольная рентабазисом для своего образования имеет дифференциацию качества земли и соответственно дифференциацию качества продукта, получаемого с этой земли. При этом имеются в виду уникальность и исключительность качества этого продукта: особый сорт винограда, являющийся сырьем для вина уникального качества; белая нефть, идущая как сырье для лекарственных препаратов; целебные грязи и водолечебницы и т. п. Уникальность качества этих товаров позволяет землепользователям продавать их по монопольно высоким ценам. Получаемая при этом сверхприбыль является основой монопольной ренты, которая в конечном счете присваивается собственниками данных уникальных участков земли. Ее источник — доходы потребителей этих продуктов, обладающих редкой и исключительной полезностью.

В конечном счете, все виды и все формы ренты выступают в качестве единой интегральной величины, как единая совокупная рента,которая, с точки зрения землепользователя-арендатора, является одним из видов его издержек. Однако, с точки зрения землевладельцев, совокупная рента — это доход с земли.

Источник