Аммонификация

Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия . 1969—1978 .

Смотреть что такое «Аммонификация» в других словарях:

аммонификация — разложение микроорганизмами азотсодержащих органических соединений (белков, мочевины, нуклеиновых кислот и др.) с образованием свободного аммиака. Белки сначала вне клетки расщепляются протеолитическими ферментами до пептидов, которые затем… … Словарь микробиологии

Аммонификация — (от аммоний и . фикация), процесс разложения микроорганизмами азотсодержащих органических соединений (белков, нуклеиновых кислот и др.) с выделением аммиака. Протеолитические ферменты, выделяемые микроорганизмами (бактериями, грибами,… … Экологический словарь

АММОНИФИКАЦИЯ — разложение микроорганизмами азотсодержащих органич. соединений (белков, мочевины, нуклеиновых к т и др.) с образованием свободного аммиака; один из важнейших этапов круговорота азота в природе, приводящий к обогащению почвы усвояемыми формами… … Биологический энциклопедический словарь

аммонификация — сущ., кол во синонимов: 1 • разложение (47) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 … Словарь синонимов

АММОНИФИКАЦИЯ — процесс отщепления аммиака от белковых и др. азотсодер. орг. веществ; вызывается многими гетеротрофными микроорганизмами как в аэробных, так и в анаэробных условиях. Благодаря А. азот орг. соединений переходит в минер. форму и вновь включается в… … Геологическая энциклопедия

аммонификация — Разложение азотсодержащих органических веществ микроорганизмами с образованием аммиака. [ГОСТ 20432 83] Тематики удобрения … Справочник технического переводчика

аммонификация — amonifikacija statusas T sritis chemija apibrėžtis Mikrobiologinis azoto junginių virtimas amonio jonais. atitikmenys: angl. ammonification rus. аммонификация … Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

аммонификация — amonifikacija statusas T sritis chemija apibrėžtis Mikroorganizmų sukeliamas NH₃ biocheminis išsiskyrimas iš azotingų organinių medžiagų. atitikmenys: angl. ammonification rus. аммонификация … Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

аммонификация — аммонификация, аммонификации, аммонификации, аммонификаций, аммонификации, аммонификациям, аммонификацию, аммонификации, аммонификацией, аммонификациею, аммонификациями, аммонификации, аммонификациях (Источник: «Полная акцентуированная парадигма… … Формы слов

Аммонификация — … Википедия

Источник

Использование микроорганизмов в пищевой промышленн

Органические вещества, попадающие в почву, содержат азот, который непригоден для питания растений. Чтобы быть усвоенными растениями, сложные органические азотсодержащие соединения должны быть превращены в более доступные и простые, т. е. минерализоваться.

Процессы перехода сложных азотистых продуктов в соединения аммиака называются аммонификацией. Им принадлежит важнейшее место в круговороте азота в природе (схема 2). Процессы аммонификации осуществляются в результате жизнедеятельности различных групп микроорганизмов: бактерий, актиномицетов и плесневых грибов. При этом из органических веществ образуются различные конечные продукты. Сложные белковые вещества, из которых построено тело живых существ, подвергаются в почве воздействию гнилостных микроорганизмов, которые постепенно превращают белки во все более простые соединения.

Схема 2. Круговорот азота в природе

Начатую работу продолжают другие микроорганизмы, и в результате биохимических процессов органические соединения полностью минерализуются.

Роль аммонифицирующих бактерий велика. Открытые Пастером уробактерии играют большую роль в разложении мочевины. На земном шаре в год образуется более 20 млн. т азота, связанного в мочевине и недоступного растениям. Уробактерии отщепляют от молекулы мочевины аммиак и превращают мочевину в аммонийные соли, пригодные для питания растений. Уробактерии — палочковидные и шаровидные подвижные аэробы, хорошо размножающиеся в щелочной среде.

Аммонифицирующие бактерии способны также минерализовать стойкое и сложное соединение хитин, который входит в состав клеточных оболочек многих микроорганизмов и покровов насекомых.

Белковые вещества попадают в почву в огромных количествах вместе с остатками растений, животных и микробов. Разложение белка происходит во всех почвах и водоемах. Глубокое разрушение (аммонификация) белковых веществ называется гниением.

Гниение происходит под действием протеолитических ферментов, вырабатываемых гнилостными микроорганизмами. Активность их повышается в щелочной среде и при повышенной температуре; при низкой температуре гниение замедляется.

Процесс гниения имеет большое значение в минерализации органических веществ. Он обусловливает биологическую очистку почвы и вод, играет санитарную роль.

Разложение молекул белка начинается с их гидролиза:

Конечный продукт распада белка — аминокислоты проникают в микробные клетки и используются как питательные вещества в процессе метаболизма.

В качестве побочных продуктов обмена веществ из клеток в окружающую среду выделяются различные вещества: органические кислоты, спирты и др.

Микроорганизмы, вызывающие гниение, чрезвычайно распространены в природе. Их много в воде, воздухе и особенно в почве, где процессы гниения протекают интенсивно. Особое значение имеют бактерии. Гнилостные бактерии постоянно обитают также в кишечнике человека и животных, вызывая энергичный процесс распада белковых веществ. Этому процессу благоприятствует щелочная реакция среды.

Среди гнилостных бактерий встречаются образующие споры и не образующие их аэробы и анаэробы. Многие из них мезофилы, но есть термофилы и психрофилы. Большинство гнилостных микроорганизмов чувствительно к кислотности среды и повышенному содержанию в ней поваренной соли. Многие бактерии могут сбраживать углеводы.

Среди аэробных бактерий, участвующих в аммонификации белков, почвенные бактерии рода Бациллус — короткие подвижные палочки со спорами овальной формы в центре клетки.

Рис. 14. Гнилостные аэробные бактерии: а — Бациллус микоидес; б — Бациллус субтилис; в — Псевдомонас.

Оптимальная температура их роста 37-50 °С, максимум роста около 60 °С. Широко распространены в природе, энергично разлагают белок с выделением большого количества аммиака. Споры отличаются исключительной термостойкостью.

Эти бактерии разлагают не только белковые вещества. Они могут вызвать порчу продуктов, содержащих углеводы: кондитерских изделий, сахарных сиропов, хлеба, клубней картофеля (рис. 14).

Два вида этих бактерий — Бациллус субтилис и Бациллус микоидес — широко распространены в природе.

Бактерии семейства Псевдомонас — подвижные мелкие палочки, многие холодоустойчивы (минимальная температура роста от -2 до -5 °С, оптимальная 20-25 °С), разлагают белки и жиры, могут сбраживать углеводы (рис. 14, в). Активность их тормозится при рН ниже 5,5.

Рост приостанавливается при содержании в среде 5-6 % поваренной соли. Эти бактерии широко распространены в природе, многие образуют антибиотики, некоторые являются возбудителями болезней культурных растений.

Среди гнилостных бактерий известны представители рода Протеус — палочка Протеус вульгарис. Это — подвижная бактерия, спор не образует, легко меняет форму клеток в зависимости от типа питательной среды (рис. 15). Протеус очень широко распространен в природе. Сбраживают углеводы с выделением СО2, водорода и образованием органических кислот. Разлагают белки с образованием сероводорода и индола. С понижением температуры протеолитическая активность не теряется, замедляется лишь скорость реакций. Гниение сопровождается образованием сероводорода и индола.

Рис. 15. Протеус вульгарис.

Бактерии Псевдомонас и Протеус расщепляют белковую молекулу до пептонов и аминокислот.

Бактерии рода Эшерихия — кишечные палочки Эшерихия коли также принимают активное участие в разложении белка. Эти бактерии входят в состав обычной микрофлоры кишечника человека и животных. Среди анаэробных бактерий аммонификацию белка вызывают гнилостные микроорганизмы рода Клостридиум (рис. 16).

Рис. 16. Гнилостные анаэробные бактерии рода Клостридиум: а — Кл. путрификум; б — Кл. спорогенес; в — Кл. Перфрингенс.

Клостридии гидролизуют белки до более простых азотистых и безазотистых продуктов: индола, скатола, жирных кислот, метана, СО2 и Н2. В зависимости от условий эти продукты подвергаются дальнейшим превращениям: в аэробных условиях окисляются и полностью минерализуются, в анаэробных помимо аммиака и СО2 накапливаются различные органические кислоты, спирты, амины и др. Одни из них придают гниющему продукту неприятный запах, другие — ядовитые свойства.

Клостридиум путрификум — длинная тонкая подвижная палочка со спорой на конце. Разлагает белки в анаэробных условиях с выделением большого количества газов — сероводорода и аммиака (рис. 16, а). Споры довольно термоустойчивы. Оптимальная температура развития 37-43 °С, минимальная — 5 °С. Встречается в гниющих трупах, навозе, почве. Часто является причиной порчи продуктов, консервов.

Клостридиум спорогенес — подвижная спорообразующая палочка, при разложении белка образует много сероводорода. Споры термоустойчивы, находятся в центре клетки или приближены к ее концу (рис. 16, б). Бактерии сбраживают углеводы с образованием кислот и газов, могут разлагать жиры. Оптимальная температура развития 35-40 °С, минимальная -5 °С.

Оба вида клостридиев известны как возбудители порчи баночных консервов. Распад белков, вызываемый микроорганизмами, показан на схеме 3.

Схема 3. Распад белков, вызываемый микроорганизмами, и превращения аминокислот.

В разложении белков кроме бактерий принимают участие и другие микроорганизмы, например актиномицеты и различные грибы.

В результате гниения белков образуются муравьиная, уксусная, пропионовая, масляная, валериановая и другие кислоты, а также высокомолекулярные спирты. В аэробных условиях кислоты окисляются до СО2 и Н2О, в анаэробных полное окисление жирных кислот невозможно и они накапливаются в среде. Некоторые из них разлагаются на СО2 и метан.

В белках кроме аминокислот содержатся диаминокислоты, распад которых приводит к образованию птомаинов (трупного яда). Так как в их состав входят ядовитые алкалоиды, птомаины могут вызвать отравление. Если же в белке имеются серосодержащие аминокислоты (например, цистин), при гниении сера выделяется в виде сероводорода или меркаптанов — веществ с отвратительным запахом.

Образующиеся при гниении белков аммиак, сероводород и фосфорная кислота используются микроорганизмами для синтеза белковых веществ своего тела. Процесс гниения может развиваться также в пищевых продуктах.

Источник

Экология СПРАВОЧНИК

Информация

Аммонификация

В растительных и животных остатках, попадающих в почву и водоемы, всегда содержатся органические азотсодержащие вещества — белок и мочевина. Под действием микроорганизмов происходит минерализация этих веществ, сопровождающаяся накоплением аммиака. Разложение белка связано с развитием гнилостных микроорганизмов. Это сложный, многоступенчатый процесс, начинающийся с расщепления белков на пептоны под действием микробных ферментов про-теиназ. Далее пептоны расщепляются до аминокислот при участии ферментов пептиназ. Образующиеся в процессе распада белков различные аминокислоты в свою очередь подвергаются разложению.[ . ]

Когда организмы умирают, гетеротрофные бактерии разлагают их органические структуры, обращая в свои элементарные компоненты. Аминокислоты опять возвращаются в аммиачную форму, которая вновь усваивается другими организмами в процессах синтеза. На этот процесс расходуется много кислорода, при этом он превращается в диоксид углерода; потери кислорода вызывают увеличение нитрифицирующего потребления кислорода.[ . ]

Аммонификация — процесс разложения органических веществ, протекающий с участием специфических аммонифицирующих микроорганизмов и ведущий к образованию N43 или ЫН ¡. Ион аммония может быть выщелочен или поглощен в почвенном комплексе или необменно фиксирован трехслойными глинистыми минералами с расширяющейся решеткой. Содержание фиксированного аммония в почвах меняется от 1—2 до 10—12 ммоль/100 г почвы. Аммонификация — первая стадия минерализации азотсодержащих органических соединений.[ . ]

АММОНИФИКАЦИЯ — процесс разложения микроорганизмами азотсодержащих органических соединений (белков, нуклеиновых кислот и др.) с выделением аммиака. АМПЛИТУДА ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ [лат. amplitude — величина] — пределы приспособляемости вида или сообщества к изменяющимся условиям среды.[ . ]

Аммонификация осуществляется аэробными и анаэробными микроорганизмами, которые составляют обширные группы бактерий, актиноми-цетов и плесневых грибов. Из них типичными представителями бактерий являются: Bact. vulgare, Bact. putidum, Bact. subtilis, Bact. mesentericus, Bact. niicoides; представителями плесневых грибов — Aspergillus, Pénicillium, Trichoderma koningi. Аммиак образуется во всех почвах при разной реакции среды, в присутствии воздуха и без него, но в анаэробных условиях при сильнокислой и щелочной реакции аммонификация сильно замедляется. На скорость аммонификации оказывают действие также температура почвы, влажность и другие факторы.[ . ]

Аммонификация — это образование из аминокислот солей аммония .[ . ]

Аммонификация — это переход азота органических веществ в аммиачную форму. Дальше под влиянием других микроорганизмов — нитрификаторов происходит так называемая нитрификация — окисление аммиака в азотную кислоту. Процесс нитрификации протекает также в двух стадиях: первой — в окислении аммиака до азотистой кислоты, второй — в переходе азотистой кислоты в азотную кислоту. Далее азотная кислота соединяется с основаниями почзы и образует соли — нитраты. Динамика нитратов в почве зависит от погодных условий, от почвенной реакции, от обработки и сильно меняется во времени.[ . ]

Тормозит аммонификацию и нитрификацию разведенных сточных вод в концентрации I мг/л [I].[ . ]

Это процесс аммонификации, то есть разложения (минерализации) органических веществ, протекающий с участием специфических аммонифицирующих микроорганизмов и ведущий к образованию аммиака ЫН3 или иона аммония ЫН4+.[ . ]

Рис; 2. Влияние титана на аммонификацию и нитрификацию.[ . ]

Белковый азот в результате аммонификации разлагается до аммонийного, который и используется при очистке сточных вод в качестве источника азота. Под БПК здесь понимается наличие в воде источника углеродного питания клеток. Наиболее интенсивно азот используется в период логарифмической фазы роста клеток, а в период окисления клеток азот высвобождается вновь в виде аммиака. Выделившийся аммонийный азот может окисляться до нитритов и нитратов либо повторно использоваться для нового цикла синтеза. Таким образом, для цикла превращений азота справедливы реакции (4.141) — (4.143).[ . ]

| Влияние ДХНХ на процессы аммонификации. |  |

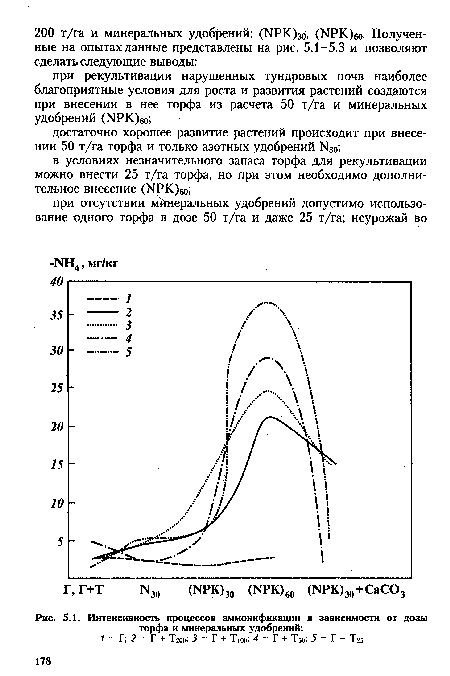

| Интенсивность процессов аммонификации в зависимости от дозы торфа и минеральных удобрений |  |

Поглощает кислород из воды. Задерживает аммонификацию разведенных сточных вод при 10—100 мг/л.[ . ]

Результаты наблюдений за ходом процессов аммонификации и нитрификации в воде показали, что только при снижении концентрации норсульфазола до 0,1 мг/л процессы аммонификации и нитрификации практически близки к, контрольному опыту. Но и в этом случае переход нитритов в высшую форму окисления — в нитраты— задерживается до 10 суток.[ . ]

При минерализации фито- и зоомассы образуется аммиак (аммонификация), который поглощается почвой в виде катионов аммония (ЫЩ) или окисляется в ней. При окислении аммония, поглощенного почвой, и аммиачных солей образуются нитраты и нитриты (нитрификация). Аммонификация и нитрификация — составные элементы биотического и геологического круговоротов азота. Одна часть продуктов нитрификации усваивается растениями, другая превращается в молекулярный азот (динитрификация). Азот, усвоенный растениями, вовлекается в биотический цикл. Молекулярный азот, поступающий в атмосферу, участвует в геологическом круговороте.[ . ]

Концентрация 1 мг/л не влияет на санитарный режим водоемов, аммонификацию, а 10 мг/л повышает БПК воды [1].[ . ]

В процессе брожения белковоподобных веществ происходит их аммонификация и переход аммонийного азота в раствор. Наличие большого количества аммонийного азота (до 500—800 мг/л) — показатель нормально протекающего процесса брожения.[ . ]

Азотсодержащие вещества (белки, например) подвергаются процессу аммонификации, связанному с образованием аммиака, а далее — солей аммония, доступных в ионной форме для ассимиляции растениями. Однако часть аммиака под воздействием нитрифицирующих бактерий подвергается нитрификации, т. е. окислению сначала до азотистой, далее — азотной кислоты, а далее — при взаимодействии последней с основаниями почвы — происходит образование солей азотной кислоты. В каждом процессе участвует особая группа бактерий. В анаэробных условиях соли азотной кислоты подвергаются денитрификации с образованием свободного азота.[ . ]

На ВПК воды не влияет концентрация 0,1 мг/л; 2,5 мг/л тормозит процесс аммонификации и первую фазу нитрификации сточных вод.[ . ]

Файфер [16] указывает, что 10 мг/л метилового спирта тормозит процесс аммонификации.[ . ]

Перспективен ряд новых комбинированных удобрений, получаемых путем аммонификации, смешивания, добавления фосфорной кислоты, гранулирования, придания водоотталкивающих свойств концентрированным простым удобрениям. Так могут быть получены нитроаммофоски и диаммонитро-фоски, содержащие 50% и более питательных веществ в сумме.[ . ]

Проведенные исследования показали, что гликолевая кислота тормозит процессы аммонификации и нитрифи кации (1 фаза), начиная с концентрации 200 мг/л.[ . ]

Концентрация 0,5 мг/л не влияет на динамику изменения БПК воды, до 1 мг/л не влияет на аммонификацию и нитрификацию сточных вод. Концентрация 1—25 мг/л тормозит рост сапрофитной флоры в разведенных сточных водах и окисление органических веществ на 30—50% [11, 12].[ . ]

Пороговая концентрация по влиянию на минерализацию сточных вод составляет 2,5 мг/л; 5 мг/л тормозит процессы аммонификации и первую фазу нитрификации. Максимальная концентрация, не влияющая на сооружения биологической очистки, 600 мг/л.[ . ]

Запах: 1 балл — 3,9 мг/л, 2 балла — 7,3 мг/л; привкус: 1 балл — 0,5 мг/л, 2 балла — 1,0 мг/л [1]. В концентрации до 10 мг/л не изменяет pH, не тормозит аммонификацию и нитрификацию разведенных сточных вод.[ . ]

Для выяснения воздействия норсульфазола на общий санитарный режим водоемов проводились исследования влияния норсульфазола на процессы ВПК, аммонификации и нитрификации органических веществ в воде, а также изучался кислородный режим экспериментальных водоемов. Опыты велись с различными концентрациями норсульфазола (табл. 1).[ . ]

Большой прирост аммонийного азота, наблюдаемый в дальнейшем в опытных растворах, опережающий его количество в контроле, является следствием процесса аммонификации (см. рис. 6).[ . ]

Не влияет на БПК разведенных сточных вод концентрация 1 мг/л, но потребление кислорода увеличивается при концентрации 0,5 мг/л на 5% и при 5 мг/л — на 28%; недействующая концентрация по влиянию на нитрификацию и аммонификацию составляет 0,5 мг/л [1].[ . ]

Основным природным резервом, поставляющим растениям минеральный азот, является органическое вещество почвы. В результате жизнедеятельности микроорганизмов, использующих органическое вещество почвы как источник энергии, происходит аммонификация азотсодержащих органических веществ. Значительная часть освободившегося при этом аммония подвергается нитрификации.[ . ]

Содержится в сточных водах производств красителей, лаков, красок и др. При концентрации 0,5 мг/л привкус не ощущается, горьковатый металлический привкус появляется при 1 мг/л, желтоватый оттенок — при 1 мг/л. Концентрация 10 мг/л тормозит в водоемах аммонификацию и нитрификацию, снижает ВПК [1].[ . ]

В обоих случаях, как при тлении, так и при гниении, образуется аммиак. Этот аммиак подвергается затем при помощи других аэробных бактерий окислению и переходит сперва в азотистую, а затем в азотную кислоты. Соответственно процессы эти называются аммонификацией и нитрификацией.[ . ]

В процессе минерализации азота почвы образуются разнообразные аминокислоты, которые усваиваются микроорганизмами. В результате ферментативной деятельности почвенных микроорганизмов аминокислоты, расщепляясь, выделяют аммиак. Процесс образования аммиака из органических веществ называется аммонификацией. Интенсивность аммонификации зависит от реакции среды, аэрации почвы и других условий. Наиболее интенсивно выделяется аммиак в аэробных условиях (при доступе кислорода). При недостатке кислорода этот процесс замедляется.[ . ]

В хлопковых районах Средней Азии аммиачные соли интенсивно нитрифицируются, азот всех форм азотных удобрений становится одинаково подвижным. Для уменьшения подвижности и локализации азота в корнеобитаемом слое почвы практикуют совместное внесение органических и минеральных удобрений. Процессы аммонификации и нитрификации в этом случае растягиваются на более длительный срок. Для культуры с длинным периодом вегетации и с растянутым периодом потребления питательных веществ, какой является хлопчатник, это имеет существенное значение.[ . ]

С целью выяснения возможно вредного влияния про-пилбензола на общий санитарный режим водоемов и протекающие в нем процессы естественного самоочищения нами в экспериментальных условиях проводились наблюдения за динамикой процессов минерализации органических веществ по величине БПК, развитием процессов аммонификации и нитрификации, развитием сапрофитной микрофлоры. Кроме того, определялись содержание растворенного в воде кислорода, ее активная реакция.[ . ]

В анаэробных условиях не произойдет полного окисления продуктов распада аминокислот. Их превращение пойдет по типу брожения и, кроме углекислого газа и воды, будут накапливаться различные органические Бешенства,-Но и в этом и в другом случае образуется аммиак. Поэтому процесс разложения белков часто называю? аммонификацией. Возбудителями аммонификации белков, наиболее часто встречающимися в почве и водоёмах, являются аэробные споровые палочки Bact. subtHis (сенная палочка), Bact. mesentericus (картофельная палочка), Вас. megatherium, Вас. mycoides (mycoides — грибовидный, так как колонии ее имеют внешнее сходство с колониями плесеней).[ . ]

В производственных сточных водах встречается до 30 видов Bacterium. Эти бактерии усваивают нефть, парафины, нафтены, фенолы и другие соединения. Видовое название бактерий отражает характер усваиваемых соединений: Bact. aliphaticum, Bact. naphtalinicus, Bact. benzoli, Bact. cyrloclastes и др. Из аммонификаторов в сточных водах встречаются Bact. mycoides. Процессы аммонификации белковых соединений — важнейшая составная часть процессов очистки сточных вод. Высвобождающийся аммиак является источником азота, часть его окисляется до нитритов и нитратов. Из групп серобактерий в илах развиваются Thio-bacterium и Thiotrix, окисляющие сульфиды, гипосульфиты, сероводород.[ . ]

Азотобактер в кислых почвах не живет и быстро погибает при высеве бактеризованных им семян. Реакция почвы отражается и на тарификаторах. Как было выяснено опытами автора этого раздела (1932), нитрифицирующие бактерии, подобно растениям, страдают и от повышенной концентрации ионов водорода в почвенном растворе, но еще опаснее для них увеличение подвижности алюминия. Аммонификация же, благодаря тому что в ней принимают участие множество различных микробов, сравнительно слабо изменяется под влиянием почвенной кислотности.[ . ]

Если азота и фосфора меньше, чем требуется для очистки воды определенного состава, то их добавляют в виде фосфатов и хлористого аммония. Добавление солей для биологической очистки необходимо только при обработке производственных сточных вод. В бытовых же водах, доступных бактериям, азота и фосфора всегда достаточно. Аммонийный азот образуется в большом количестве при гидролизе мочевины; кроме того, азот белковый в результате процесса аммонификации также переходит в аммонийную форму.[ . ]

При концентрации меди 0,01 мг/л тормозятся процессы самоочищения водоемов. При концентрации 0,4-0,5 мг/л медь губительно действует на микрофлору и тормозит биологические процессы очистки сточных вод, задерживает размножение микроорганизмов, аммонификацию и нитрификацию сточных вод; при концентрации меди 1,0 мг/л заметно тормозятся процессы аэробной очистки сточных вод активным илом, уменьшается количество окисленного азота в сточных водах, задерживается образование активного ила.[ . ]

Некоторые авторы полагают, что присутствие этой бактерии — плохой показатель для лесных почв, так как свидетельствует о недостатке кислорода. Другие добавляют к этому, что рассчитывать лесоводу на обогащение почвы усвояемым азотом при помощи этой бактерии вряд ли можно. Но надо заметить, что микробиологических исследований в лесу сделано слишком мало для того, чтобы можно было окончательно принять оба эти заключения. Возможно, что в тех случаях, когда нитрификация, аммонификация азота и микоризы отсутствуют, возрастает полезное значение анаэробных фиксаторов азота, в особенности если недостаток кислорода воздуха для корней будет наблюдаться кратковременно.[ . ]

Исследованиями установлено, что в зависимости от нагрузки на ил, или от так называемого трофического уровня (уровня питания), в активном иле можно наблюдать постепенную смену микрофлоры и микрофауны и изменение характера отношений между микроорганизмами ила. Когда на единицу массы микроорганизмов приходится большое количество загрязнений — более 300 мг БПКполн на 1 г беззольного вещества в сутки, что соответствует первому трофическому уровню, то в иле конкурируют гетеротрофные бактерии и сапрозой-ные простейшие, которые усваивают лишь растворенные примеси. Свободно плавающих ресничных очень мало. Разнообразие видов простейших мало, и при этом наблюдается количественное преобладание какого-либо одного из них. Хищниками» в этом сообществе являются голозойные ресничные простейшие, а «жертвой» — гетеротрофные бактерии. В таком иле отмечается большое разнообразие видов простейших без преобладания какого-либо одного вида; ил хорошо флокулирует и оседает. При третьем трофическом уровне — с наименьшим количеством питания (менее 100 мг БПКполн на 1 г беззольного вещества в сутки) — имеют место отношения метабиоза между гетеротрофными и нитрифицирующими бактериями. Так, например, нитрифицирующие бактерии окисляют азот аммиака, который появляется в больших количествах вследствие аммонификации белковых соединений, проводимой гетеротрофными бактериями. Из простейших в таком иле максимальное развитие получают «хищники» и прикрепленные инфузории, коловратки, черви, использующие в качестве питания бактерии, голозойные инфузории, иловые частицы.[ . ]

Источник