Деградация земель: причины и последствия

Деградация земель – это процесс, в результате которого ухудшается качество почвы, происходящий из-за таких аспектов, как неправильное землепользование, сельское хозяйство и пастбище, городские или промышленные цели. Процесс связан с ухудшением физического, биологического и химического состояния покрова планеты.

Причины деградации земель

Формы деградации земель: снижение плодородия почвы, неблагоприятные изменения щелочности, кислотности или солености, экстремальное затопление, использование токсичных загрязнителей почвы, эрозия и ухудшение ее структурного состояния. Эти элементы ежегодно способствуют значительному снижению качества земли. Чрезмерная ее деградация, таким образом, приводит к немедленным и долгосрочным воздействиям, которые приводят к серьезным глобальным экологическим проблемам.

В то время как деградация почвы может происходить естественным путем, она сильно подвержена антропогенной деятельности. Кроме того, изменение климата в сочетании с деятельностью человека продолжает усугублять деградацию почвы.

Факторы, вызывающие деградацию земель

Причины деградации земель:

- Физические факторы, которые изменяют естественный состав и структуру почвы. Дожди, поверхностный сток, наводнения, ветровая эрозия, обработка земли и массовые перемещения приводят к потере плодородного верхнего слоя, что ухудшает качество почвы.

- Биологические факторы, которые непосредственно зависят от деятельности людей и растений, из-за чего снижается качество земли. Определенные вилы бактерий и грибков оказывают сильное влияние на микробную активность почвы через биохимические реакции. По этой причине снижается урожайность и продуктивная пригодность почвы. Человеческая деятельность, например, плохие методы ведения сельского хозяйства, может также истощать питательные вещества в земле, тем самым снижая ее плодородие. Биологические факторы влияют в основном на снижение ее микробной активности;

- Химические факторы. По причине чрезмерной щелочности, кислотности или заболачивания воды происходит сокращение питательных веществ в почве. Из-за этого меняются ее химические свойства, которые определяют наличие питательных веществ. Вызвано накоплением соли и вымыванием питательных веществ, которые ухудшают качество почвы, вызывая нежелательные изменения в основных химических компонентах почвы. Эти химические факторы обычно приводят к необратимой потере почвенных питательных веществ и производительности, такой как упрочнение глинистых почв, богатых железом и алюминием, в жесткие лотки.

Все указанные выше физические факторы приводят к различным типам эрозии почвы (главным образом, водной и ветровой эрозии) и действиям по отслоению почвы, и их физические силы в конечном итоге изменяют состав и структуру почвы, изнашивая верхний слой почвы, а также органическое вещество. В долгосрочной перспективе физические силы и процессы выветривания приводят к снижению плодородия почвы и неблагоприятным изменениям в составе / структуре почвы.

Кроме того, деградация земель сельскохозяйственного назначения непосредственно связано с чрезмерным и неправильным использованием пестицидов и химических удобрений убивают организмы, которые способствуют связыванию почвы. Большинство методов ведения сельского хозяйства непосредственно касаются применения удобрений и пестицидов. Нередко это сопровождается их неправильным или чрезмерным применением. Результат – уничтожение полезных бактерий и других микроорганизмов, которые помогают в формировании почвы.

Причины деградации земель по вине человека

Другие причины деградации земель:

- Вырубка лесов – из-за воздействия на почву минералов путем удаления деревьев и растительного покрова, которые поддерживают наличие слоев гумуса и подстилки на поверхности почвы;

- Промышленная и горнодобывающая деятельность – за счет загрязнения, уничтожения растительного покрова и выпуска в почву множество токсичных химикатов, таких как ртуть, отравляя и делая земли непродуктивными для любых других целей;

- Неправильная практика выращивания – разбивает почву на более мелкие частицы, которые увеличивают скорость эрозии;

- Урбанизация – денудирует (сносит, переносит) растительный покров почвы, уплотняет почву во время строительства и изменяет схему дренажа, покрывает почву непроницаемым слоем бетона, который усиливает поверхностный сток, что приводит к большей эрозии верхнего слоя почвы;

- Перевыпас – разрушает поверхностный растительный покров и частицы почвы, увеличивая темпы ее эрозии.

Сложные формы химических веществ удобрения также ответственны за денатурирование основных минералов почвы, вызывая потери питательных веществ из почвы. Следовательно, неправильное или чрезмерное использование удобрений увеличивает скорость деградации почвы, разрушая биологическую активность почвы и накапливая токсичность из-за неправильного использования удобрений.

Все это приводит в тому, что запускаются необратимые процессы деградации земель, снижение биоразнообразия стимулирует следующий виток деструктивных процессов.

Решение проблемы деградации земель

Снижение качества почвы является одной из основных причин деградации земель и считается причиной 84% постоянно уменьшающихся площадей. Год за годом огромные акры земли теряются из-за эрозии почвы и загрязнения. Около 40% сельскохозяйственных угодий в мире значительно ухудшается по качеству из-за эрозии и использования химических удобрений, которые препятствуют регенерации земли. Снижение качества почвы в результате чрезмерного применения сельскохозяйственных химических удобрений также приводит к загрязнению воды и земли.

Пути решения этой проблемы:

- Сокращение вырубки леса;

- Мелиорация земель;

- Предотвращение их засоления;

- Правильные механизмы обработки почвы являются одним из наиболее устойчивых способов избежать ухудшения ее качества.

Все эти меры требуют взвешенного и грамотного решения со стороны государственных властей разных государств. Они затронут не только сельское хозяйство, доля которого в развитых странах около 1%, но и строительный, промышленный комплекс, обеспечивающий в значительной степени благосостояние граждан. Поэтому такие решения не вызовут массового одобрения со стороны населения, особенно развитых стран. Но они необходимы, чтобы остановить деградацию земель в глобальном масштабе.

Источник

Характеристика проявления и анализ основных негативных процессов

Процессы и явления, снижающие почвенное плодородие, разрушающие земельные ресурсы страны, уменьшающие площадь сельскохозяйственных земель, с некоторой условностью можно разделить на четыре группы.

1. Природные процессы, неблагоприятное воздействие которых на почвенный покров предотвратить нельзя. Это землетрясения, извержения вулканов, кареты, оплывание почв на склонах и т. д.

2. Природные процессы, которые человек иногда может в какой-то мере предотвратить или уменьшить их неблагоприятное воздействие на почву. В некоторых случаях хозяйственная деятельность человека активизирует проявление этих природных процессов. Например, боковая речная эрозия, разрушение берегов морей, озер, водохранилищ волнами и т.д. Проявление смыва и размыва почв, а также бурь при экстремальных сильных ливнях и очень сильных ветрах.

3. Природные процессы, интенсивное проявление которых во многом обусловлено неразумной хозяйственной деятельностью человека. Это в первую очередь интенсивный смыв и размыв почвы поверхностным стоком временных водных потоков и погребение плодородных почв балок и долин продуктами эрозии – менее плодородными наносами.

4. Явления, целиком связанные с хозяйственной деятельностью человека. Это в первую очередь загрязнение почв токсическими выбросами, поступающими в атмосферу при работе промышленных предприятий и транспорта. Разрушение почвенной структуры и очень сильное уплотнение почв в результате чрезмерной обработки почв, особенно тяжелыми машинами. Снижение плодородия от неправильного применения удобрений и пестицидов.

В разных регионах страны влияние этих процессов на уровень снижения плодородия почв и разрушения земель различно. В одних районах самым главным бичом является вторичное засоление почв, в других – заболачивание, в третьих – занос сыпучими песками, в четвертых – разрушение почв оползнями. Следовательно, в различных зонах страны должны применяться и разные меры по охране почв от воздействия неблагоприятных процессов, ведущих к снижению плодородия почв, к разрушению земель.

Из всех неблагоприятных процессов наибольшее значение имеет в целом для страны защита почв от водной и ветровой эрозии (дефляции).

Эрозия – разрушение горных пород и почв поверхностными водными потоками и ветром, включающее в себя отрыв и вынос обломков материала и сопровождающееся их отложением.

Эрозия почвы – разрушение и снос верхних наиболее плодородных горизонтов почвы в результате действия воды и ветра. При этом разрушается самый верхний, плодородный слой почвы.

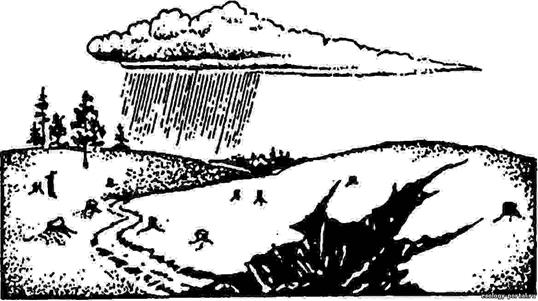

Рис.7. Эрозия почвы (воздействие воды и ветра)

Ветровая эрозия, или дефляция, так же как и водная, приводит к разрушению почвенного покрова. Важнейшими условиями для ее развития являются: наличие сильных и постоянных ветров; климатических условий с недостаточным увлажнением в течение года или сезона; уничтожение естественной растительности, приводящее к тому, что на поверхность выходит легко развеваемая почва. Дефляция характерна для пустынь, полупустынь, степи и лесостепи.

По скорости развития эрозию делят на:

– нормальную (имеет место всегда при наличии сколько-либо выраженного стока, протекает медленнее почвообразования и не приводит к заметным изменением уровня и формы земной поверхности);

– ускоренную (идет быстрее почвообразования, приводит к деградации почв и сопровождается заметным изменением рельефа).

По причинам выделяют:

Под плоскостным (поверхностным) смывом понимается процесс удаления верхнего слоя почвы и грунта под действием мелких струй дождевых или талых вод, стекающих по склону сплошной водной пеленой по меняющимся микроруслам, густой сетью покрывающих склон. Плоскостной смыв проявляется как в естественных условиях (эрозия нормальная, эрозия геологическая), так и в пределах антропогенно-нарушенных земель (эрозия ускоренная, эрозия антропогенная). В настоящее время, практически на всей поверхности Земли развитие плоскостного смыва в той или иной степени связано с антропогенной деятельностью, а скорость эрозии – аккумуляции за период с начала освоения земель в определенных районах возросла в десятки раз по сравнению с естественной. Плоскостной смыв в современных условиях широко распространен на сельскохозяйственных землях (эрозия почв, эрозия ирригационная, эрозия пастбищная), откосах земляного полотна автомобильных и железных дорог (дорожная эрозия), бортах карьеров и отвалах вскрышных пород и т.д.

Плоскостной смыв на сельскохозяйственных землях получил широкое развитие на распаханных склонах и является наиболее распространенным видом эрозии почв. Развитие этого процесса связано с поверхностным стоком, образующимся при выпадении дождей или таянии снега, и стекающим по склону в форме пластовых потоков или в виде мелких ручейков. При этом происходит уменьшение верхнего слоя почвы, выщелачивание органического вещества, ухудшение водно-физических свойств. О степени смытости почв судят по уменьшению содержания гумуса и по потере гумусового горизонта ( табл. 4).

Классификация почв по степени смытости

| Категория смытости | Потеря гумусового горизонта (А+В1), % | Уменьшение содержания гумуса (в слое почвы 0-50 или 0-25 см) по сравнению с несмытой почвой, % |

| Слабосмытые | До 25 | 10-20 |

| Среднесмытые | 25-50 | 20-50 |

| Сильносмытые | 50-75 | более 50 |

| Весьма сильносмытые | 75-100 | – |

Загрязнение почв – в соответствии с законодательством РФ содержание в почвах химических соединений, радиоактивных элементов, патогенных организмов в количествах, оказывающих вредное воздействие на здоровье человека, окружающую природную среду, плодородие земель сельскохозяйственного назначения.

Подтопление–повышение уровня грунтовых вод до глубины от 1,5 до 3 м (СНиП). Причиной подтопления в городских условиях являются, прежде всего, утечки из подземных водонесущих коммуникаций, изменение подземного пространства с нарушением естественных путей стока вод, а также усиленный полив улиц летом и таяние снега над тепловыми магистралями в холодные месяцы. Вследствие этого питание грунтовых вод в городе в 2–3 раза выше, чем за его пределами. Подтопление может повлечь за собой провалы и аварии.

Различают два типа подтопления:

1. Техногенное (как результат хозяйственной деятельности человека) — Техногенное подтопление имеет латентный (скрытый) характер и поэтому наиболее опасно, может привести к возникновению и развитию опасных процессов (оползней, карстовых явлений). Его провоцирует неграмотная деятельность людей:

– утечка из водонесущих коммуникаций, емкостей, возведенных водоемов и технологических накопителей воды;

– нарушение естественных условий поверхностного стока воды при развитии городского хозяйства, особенно ливневой канализации;

– ликвидация естественных систем дренажа, разрушение путей движения грунтовых вод заглубленными конструкциями, экранирование испаряющей поверхности территории непроницаемыми покрытиями;

– подпор грунтовых вод за счет подъема уровня воды в водохранилищах.

2. Естественное(проявление природных процессов).

Естественное подтопление – результат паводков, разливов, нагонных явлений. Последствиями подтоплений могут быть:

– ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки;

– загрязнения подземных вод, источника водоснабжения;

– разрушение почв, ухудшение качества земель;

– угнетение и изменение видового состава флоры и фауны;

– затопление подвалов и технических подполий, что приводит к появлению сырости, комаров и грибковых образований в жилых помещениях, разрушению коммуникаций и повышенной заболеваемости людей;

– деформация зданий, провалы, набухания и просадки почвы;

– загрязнение подпочвенных вод тяжелыми металлами, нефтепродуктами и другими химическими элементами;

– разрушение емкостей, продуктопроводов и других заглубленных конструкций из-за усиления процессов коррозии;

– недопустимое увлажнение, заболачивание и засоление территорий в районе подтопления;

– вырождение растительности и лесов со всеми отрицательными последствиями для животного мира;

– нарушение герметичности скотомогильников, свалок.

Деградация почв – антропогенный процесс снижения способности почв обеспечивать существование людей. Явление деградации почв состоит из множества локальных проблем. В проблеме деградации почвенного покрова многочисленные и разнообразные локальные вопросы складываются в глобальную проблему.

11.3. Показатели оценки состояния атмосферы, водных объектов,

рельефа, почв, растительности

Качество окружающей среды существенно влияет на здоровье населения. Практически все химические вещества и физические излучения в той или иной степени оказывают вредное воздействие на здоровье людей, причем важным является уровень их присутствия в окружающей среде. Согласно данным экспериментальных и эпидемиологических исследований, экологические факторы даже при невысоком уровне воздействия могут вызывать значительные расстройства здоровья людей. Загрязнение среды может приводить к серьезным нарушениям в состоянии здоровья, особенно таких малоустойчивых групп, как дети, беременные женщины, пожилые люди, больные хроническими заболеваниями. К факторам внешней среды, оказывающим влияние на организм, следует отнести: характер пищи, энергетические воздействия, динамический и химический характер атмосферы, водный компонент, биологические воздействия, сбалансированность и стабильность климатических и ландшафтных условий, ритмы природных явлений и др. Поэтому показатели оценки состояния атмосферы, водных объектов, рельефа, почв, растительности имеют огромное значение в природе, так как от них зависит жизнь всего живого на планете.

Почвы вокруг больших городов и крупных предприятий цветной и черной металлургии, химической и нефтехимической промышленности, машиностроения, ТЭЦ на расстоянии в несколько десятков километров загрязнены тяжелыми металлами, нефтепродуктами, соединениями серы, свинца и другими токсичными веществами, которые в совокупности с бытовыми отходами существенно влияют на химический состав почвы, вызывая ухудшение ее качества. Также в почве присутствуют канцерогенные вещества, вызывающие опухолевые заболевания у живых организмов, в том числе раковые. Основными источниками загрязнения почвы канцерогенными веществами являются выхлопы автотранспорта, выбросы предприятий, продукты нефтепереработки.

Считается, что среди химических элементов тяжелые металлы являются наиболее токсичными, которые способны к медленному накоплению в живых организмах, вызывают отрицательное воздействие на рост и развитие. Например, избыточное количество марганца, меди, хрома, свинца, никеля и других элементов, содержащихся в почвах вблизи крупных промышленных предприятий, снижает урожайность зерновых на 20–30%, картофеля – на 47%, бобовых – на 40%. Поэтому борьба с выбросами промышленных предприятий является одновременно способом борьбы за плодородие почв. Основными органическими загрязнителями почвы являются пестициды и нефтепродукты.

Атмосферный воздух– это смесь газов, из которых состоит атмосфера Земли. Основными составными частями атмосферы являются: азот, кислород, аргон и углекислый газ. Кроме аргона в малых концентрациях содержатся другие инертные газы. В атмосферном воздухе всегда присутствуют пары воды и твердые частицы – пыль. Повышенное содержание в атмосферном воздухе взвешенных веществ может привести к некоторому увеличению смертности населения (главным образом от болезней органов дыхания). По данным экологического мониторинга в Санкт-Петербурге по количеству нестандартных проб воздуха наиболее неблагоприятная ситуация сложилась в Московском, Петроградском, Калининском, Невском, Центральном районах. Эти районы характеризуются наличием магистралей с интенсивным движением автотранспорта, включая международные. Воздействие атмосферных загрязнителей чаще всего приводит к ослаблению иммунитета, что сопровождается снижением сопротивляемости организма и повышенной заболеваемостью. Исследованиями Института экологии и гигиены окружающей среды РАМН установлена связь между уровнем суммарного загрязнения воздуха и показателями аллергической заболеваемости у детей. В последние десятилетия существенно возросли суммарные выбросы в атмосферу от автотранспорта, причем в разных городах на долю этих выбросов приходится от 45 до 85% загрязнения воздуха. В результате примерно 30% городского населения страны дышат воздухом, в котором концентрация вредных веществ превышает санитарно-гигиенические нормативы в 10 и более раз. В городах с развитой металлургической промышленностью взрослое население чаще всего страдает болезнями органов кровообращения и органов пищеварения, а дети – болезнями органов дыхания и пищеварения, кожи и слизистых оболочек глаз. В настоящее время негативное воздействие окружающей человека среды проявляется в развитии следующих процессов: аллергизации населения, росте онкологической заболеваемости, нарушении биоритмов, росте числа лиц с избыточным весом, росте числа детей, родившихся недоношенными, акселерации, развитии профессиональных заболеваний, возрастании удельного веса хронических заболеваний и др. Необходимо отметить, что все проанализированные загрязняющие вещества воздуха входят в состав автотранспортных выбросов, которые составляют более 75% общего валового выброса вредных веществ в атмосферу.

Загрязнение гидросферы.Вода – комплексный природный ресурс, состоящий из вод Мирового океана (94%), подземных вод(4%), льда и снега (2%), воды рек, озер и болот (0,4%). Водные пространства занимают большую часть поверхности земного шара: акватория Мирового океана составляет 70,8%, а на долю суши приходится лишь 29,2% поверхности Земли. Масштабная эксплуатация Мирового океана оказывает сильное воздействие на его экосистему. Однако имеются мощные внешние источники загрязнения – атмосферные потоки и материковый сток. В результате на сегодняшний день можно констатировать наличие загрязняющих веществ не только в зонах, прилегающих к материкам, и в районах интенсивного судоходства, но и в открытых частях океанов, включая Арктику и Антарктику. Интенсивное развитие промышленности, транспорта, перенаселение ряда регионов планеты привело к значительному загрязнению гидросферы. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), около 80% всех инфекционных заболеваний в мире связано с неудовлетворительным качеством питьевой воды и нарушением санитарно-гигиенических норм водоснабжения. По экспертным оценкам, до 80% всех химических соединений, поступающих во внешнюю среду, попадают в водоисточники.

Сохранить гармоничные отношения человека и природы – основная задача, которая стоит перед нынешним поколением. Решение этой задачи требует изменения многих ранее сложившихся представлений о соизмерении человеческих ценностей, необходимости развития у каждого человека экологического сознания, экологической культуры.

При управлении земельными ресурсами территории важное значение приобретает экологический мониторинг. Экологический мониторинг – организованный мониторинг окружающей природной среды, при котором обеспечивается постоянная оценка экологических условий среды обитания человека и биологических объектов (растений, животных, микроорганизмов и т.д.), а также оценка состояния и функциональной ценности экосистем, кроме того, создаются условия для определения корректирующих действий в тех случаях, когда целевые показатели экологических условий не достигаются.

Международное сотрудничествов решении глобальных экологических проблем – это международная деятельность на правительственном и неправительственном уровнях, осуществляемая в рамках межгосударственных соглашений, международных программ ООН, ЮНЕСКО и др., экологических программ и проектов, осуществляемых частными и государственными экологическими фондами и направленных на объединение усилий государств, частных лиц и общественных объединений в преодолении глобальных экологических проблем человечества. Международное сотрудничество в области охраны окружающей природной среды регулируется международным экологическим правом, в основе которого лежат общепризнанные принципы и нормы. Высокая приоритетность экологического фактора в международных отношениях постоянно возрастает, что связано с ухудшением состояния окружающей среды.

Интенсивное развитие экологического образования становится актуальной задачей всех цивилизованных стран и рассматривается как одно из средств преодоления глобального экологического кризиса. Экология как система научных и учебных дисциплин должна стать одним из главных компонентов содержания образования в XXI веке.

Источник