Технология выращивания пшеницы

Урожайность пшеницы зависит от сорта, климатических условий, типа грунта и соблюдения технологии выращивания злака. Она включает в себя подготовку почвы для высадки семян, соблюдение сроков сева, подкормку в период роста и культивирование. Разработана же технология с учетом особенностей вегетации яровых и озимых сортов.

Описание злаковой культуры

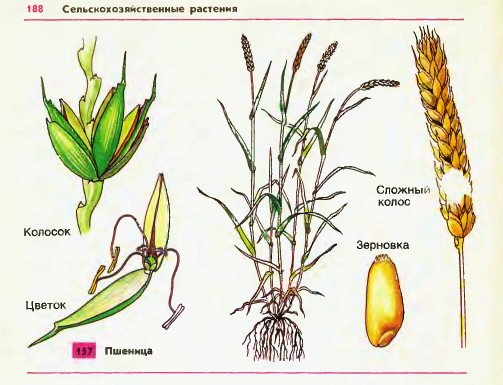

Растение пшеница относится к злаковым. Высота стебля зависит от сорта, и составляет от 30 до 150 см. Одно растение может иметь до 12 прямых стебельков с выраженными узлами. Форма листьев — плоская, ширина — до 2,5 см. Прожилки параллельные и волокнистые. Листовые влагалища хорошо развиты и выражены.

В описании пшеницы особое внимание уделяется колосу. Его длина также зависит от сорта культуры, и варьируется в пределах от 40 до 150 мм.

Форма колоса — продолговатая или яйцевидная. Ось покрыта чешуйками, длина которых достигает 15 мм. Колоски расположены на оси в два продольных и правильных ряда одинаковой длины.

Выделяют три основных этапа, как растет хлеб:

- Продолжительность первого зависит от срока посева, и включает развитие корневой системы, формирование листьев и кущение.

- Второй этап начинается с выхода в трубку, формирования стебля и колоса.

- Третий — накопление питательных веществ для созревания колосьев. Начинается он в июне -июле во время цветения, после которого зерна наливаются и дозревают.

Пшеничный цветок состоит из нижних и верхних чешуек, трех тычинок, рыльцев, двух пленок и пестика. Верхние цветковые чешуйки короче нижних. Зерновки длиной от 5 до 10 мм, плотные и толстые, волосистые. Они могут быть как овальной, так и продолговатой формы.

В холодную погоду период цветения может продолжаться всего 1-2 дня. Быстрое цветение происходит и в слишком жаркое и сухое лето. При благоприятных условиях (температура +26+28°С и влажность не ниже 25%) процесс цветения может продолжаться до 5 дней. Продолжительность играет важную роль: от нее зависит завязываемость семян.

Все существующие сорта пшеницы делятся на две большие группы: яровые и озимые.

Основное отличие яровой и озимой пшеницы в сроках сева:

- Яровые сорта высеивают с марта по июнь;

- Озимые — с середины августа до конца октября.

Различаются они также:

- Сроками вегетации: для озимых сортов около 280 дней, для яровых — 100;

- Пекарскими свойствами: у яровых сортов они выше;

- Требованиями: озимые сорта требовательнее к качеству почвы, яровые — к условиям произрастания;

- Устойчивостью: яровая пшеница лучше переносит засуху, а озимая — резкие перемены погоды и похолодания.

Технология возделывания пшеницы

Выращивание злаковой культуры начинается с подготовки почвы. Пшеницу сажают после растений-предшественников:

- Бобовые;

- Ранний картофель;

- Горох;

- Рапс;

- Люцерна;

- Многолетние травы.

Высеивание злака на одном и том же поле два года подряд приводит к увеличению зараженности корневой гнилью более чем на 50%.

Основные формы, которыми возделывают землю под пшеницу:

- Отвальная вспашка на глубину пахотного горизонта;

- Поверхностная обработка с последующим углублением;

- Весенний посев по стерне.

Норма высева зависит от срока сева, качества земли, климата и сорта пшеницы. Средняя глубина высева — 5-6 см для мягкой почвы и чернозема. На остальных видах грунта высевают на глубину от 3 до 10 см.

Период сбора урожая должен быть максимально коротким: сжатые сроки уборки выращенного зерна позволяют снизить потери и обеспечить качество продукта.

За 2 дня до обмолота проводят предварительную оценку качества злака, а по результатам производят сортировку и формирование партий по классам.

Агроклиматические условия для озимых сортов

Урожай пшеницы зависит от климатических условий. В России лучшими условиями обладает Краснодарский и Ставропольский край, Ростовская и Воронежская область. Но выращивают пшеницу и на Алтае, и в регионах Сибири, и на Урале. Эта сельскохозяйственная культура отличается устойчивостью к переменам погоды. заморозкам, повышенной влажности и засухе.

Агроклиматические условия для выращивания пшеницы озимых сортов следующие:

- Минимальная температура воздуха для начала прорастания +2+4°С, максимальная +28+30°С;

- Хорошо кустится пшеница при температуре в +10+22°С и влажности почвы до 65%;

- Осеннее кущение продолжается около 27 дней, и прекращается при температуре ниже +3°С;

- Без снега озимые сорта переносят заморозки до -10°С;

- Весеннее кущение начинается, когда воздух прогреется до температуры +5+10°С, и продолжается 30-32 дня;

- Максимальный уровень влажности почвы — 80%;

Колошение начинается при продолжительности светового дня в 14 часов, влажности грунта 65% и температуре около +20+25°С.

Наиболее благоприятные почвы для озимых сортов:

- Чернозем;

- Каштановые;

- Суглинистые дерново-подзолистые;

- Оподзоленные темно-серые.

Высеивать озимые сорта не рекомендуется на:

- Песчаных и супесчаных почвах;

- Тяжелосуглинистой и глинистой переувлажненной почве;

- Плохо осушенных торфяниках.

Условия агроклиматические для яровых сортов

Семена пшеницы яровой начинают прорастать при температуре от +1°С, и способны без потерь переносить непродолжительные заморозки до -10°С. Оптимальная температура для кущения +11+23°С, колошение и фаза молочных зерен начинается при температуре от +16 и до +24°С.

Яровые сорта требовательны к влажности почвы во время кущения и выхода в трубку. Сухая почва не обеспечит должного развития колосков, что приведет к плохому урожаю. Оптимальная влажность от 60%. При раннем севе ярового зерна кущение естественным образом приходится на благоприятные погодные условия. При позднем — необходим дополнительный полив.

Особенности грунта для яровых сортов:

- Хорошо подходит слабокислая почва;

- Нейтральный, средне- и слабоподзолистый грунт;

- Чернозем, темноцветный суглинок и каштановые земли.

Выращивание пшеницы на подзолистых почвах возможно при внесении извести, минеральных и органических удобрений.

Особенности выращивания озимой пшеницы

Во время сева нужно избегать крутых склонов, низин, незащищенных от ветров возвышенностей. Перед посевом семена проходят процедуру инкрустации. Мера эта направлена на предотвращение головневых заболеваний и корневой гнили. Оптимальные сроки сева:

- Северные регионы: с 1 по 15 августа;

- Нечерноземные регионы: с 10 по 30 августа;

- Юго-восточные и Центрально-Черноземные регионы, Лесостепная часть: с 20 августа по 1 сентября;

- Нижнее Поволжье и юг степной зоны: с 1 по 20 сентября;

- Северный Кавказ: с 15 сентября по 15 октября.

В зависимости от климатических условий текущего сезона сроки посевных работ могут сдвигаться.

- Предпосевная обработка почвы необходима для:

- Обеспечения подходящей плотности, аэрации и структуры грунта;

- Сохранения влаги;

- Удаления сорняков.

Почву необходимо прорыхлить и выровнять для равномерной заделки семян. Технология посадки производится одним из следующих способов:

- Строчный, с шириной междурядий в 15 см;

- Узкорядный, ширина между рядами 70 мм;

- Перекрестный, ширина между рядами 150 мм.

Особенности выращивания яровой пшеницы

Технология возделывания яровых сортов отличается требованиями к температурному режиму, сроками посадки и уходом за посевами.

Физическая спелость земли для посадки пшеницы начинается с температуры +5°С. Сроки посевных работ:

- Западная и Восточная Сибирь: 15-25 мая;

- Южный Урал: 14-24 мая;

- Центральные регионы РФ: 10-25 апреля;

- Нижнее Поволжье и юг степной зоны: 1-15 апреля;

- Северный Кавказ: по фактической спелости почвы.

Посевные работы могут сдвигаться на несколько дней в зависимости от сорта пшеницы. Мягкие сорта более устойчивы к похолоданиям, и их часто высевают первыми.

Оптимальный способ сева — узкорядный, позволяющий увеличить урожайность на 2-4 ц/га. Минус данного способа: норма высева повышается на 10-13%. Строчный способ сева позволяет экономно расходовать семена и почвенные ресурсы, но не гарантирует дружной всхожести. Норма высева яровой пшеницы зависит от типа сорта. Для твердых сортов зерно тяжелее и его требуется больше. Низкорослые сорта зерна, устойчивые к полеганию, также имеют большую норму высева: до 7 млн. семян на га.

Боронование проводят для улучшения аэрации почвы, уничтожения твердой корки и сорняков, для борьбы с вредителями и болезнями. Первое боронование делают в фазе кущения поперек рядков или же по диагонали к ним. Яровые сорта требовательны к влажности почвы и воздуха. Недостаток воды во время цветения и образования пыльцы понижает урожайность на 30-45%, может привести к пустоколосости. Сильная сухость воздуха также негативно влияет на урожай: зерно мельчает, становится твердым и бедным.

Подкормка и удобрения пшеницы

Оптимальное количество удобрений рассчитывают исходя из состава и состояния грунта, результатов растительной диагностики. Своевременное внесение удобрений повышает плодородность земли, урожайность и зимостойкость растений. А результат правильного внесения подкормки — экономное использование пшеницей почвенной влаги.

Основные удобрения для озимой пшеницы — азотные и фосфорные. Большая часть фосфорно-калийных подкормок вносится перед посевом. А небольшая часть — осенью или в начале весны прикорневым способом. Весенние подкормки пшеницы необходимы для роста растений: в этот период пшеница особенно нуждается в азоте, сере, фосфоре.

Для яровой пшеницы подкормку проводят на ранних сроках. Азотные, фосфатные, серные и калийные удобрения вносят на первом этапе. Они способствуют быстрому формированию листа, ускоряют рост и развитие растения. Удобряют культуру и на этапе созревания: подкормка увеличивает продуктивность колоса. В этот период пшеницу удобряют азотом, фосфатами, магнием и бором.

Выращивание пшеницы как бизнес

Пшеница — это важная агрокультура, которая используется в хлебопечении, для производства многих пищевых продуктов и в животноводстве. При планировании бизнеса по выращиванию злаковых необходимо учитывать:

Покупку, доставку, погрузку и разгрузку удобрений, физические затраты на их внесение;

- Климатические особенности региона;

- Транспортировку семян;

- Расходы на посевную, культивацию, боронирование;

- Подвоз воды к посевным полям;

- Уборку, транспортировку и хранение зерна;

- Обработку семян перед посевом и хранением;

- Перевозку и скирдование соломы;

- Продажу зерна.

Для удобства контроля за работами составляются технологические карты. Они представляют собой таблицу, в которой отражаются:

- Земельные площади;

- Количество рабочих и техники;

- Сроки выполнения работ;

- Объем работ;

- Затраты топлива;

- Схема посадки сортов;

- Количество урожая с га;

- Сроки посадки;

- Сроки внесения удобрения.

При составлении плана дополнительное внимание нужно уделить сортам. От них зависит урожайность зерновых. Подбирают же сорта пшеницы исходят из особенностей грунта и климата.

Пшеницу можно реализовать самостоятельно, продавать перекупщикам или государственным организациям. Зерно продают как в цельном виде, так и в дробленом и плющеном (для животноводства), семенное, в виде муки. Спросом пользуется и солома: ее скупают животноводческие фермы для подстилки и корма.

Выращивание пшеницы в домашних условиях

На огородах выращивают пшеницу для личных нужд, на корм скоту, либо в качестве сидерата. Сидерат — это растение, которое высаживается для обогащения почвы питательными веществами. Пшеница насыщает грунт азотом и калием, делает землю рыхлой, улучшает воздушную и водную проницаемость. Особенно эффективно ее высаживание на тяжелом грунте.

Как вырастить пшеницу в качестве сидерата: высадить семена в почву осенью примерно за месяц до наступления морозов. Заготовленное для посева зерно перемешивают с песком и разбрасывают по поверхности земли, или же высаживают в канавки, расположенные на расстоянии 10 см друг от друга. Разбросанное по поверхности семя заделывают в грунт при помощи граблей. Всходы появляются через 6-10 дней. Когда злаки набирают необходимую вегетативную массу их скашивают, и оставляют на земле в виде мульчирующего слоя.

Источник

Растениеводство → Как получать 8 т/га пшеницы без ущерба качеству зерна

Хорошо известна закономерность: чем выше урожайность пшеницы, тем ниже продовольственные характеристики полученного зерна. Особенно часто с этой проблемой сталкиваются хлеборобы Кубани, где намолоты по 60 ц/га уже стали нормой. Но успешные аграрии научились её решать, о чём говорит, в частности, опыт фермера Александра Титова из Курганинского района. В этом сезоне Александр Алексеевич получил за 80 ц/га пшеницы, переплюнув свой прошлогодний результат. Всё собранное зерно – продовольственное, четвёртый класс. Самый востребованный экспортёрами товар.

Алексеевич вырвался в лидеры

В КФХ «Титово» я приехал как раз по завершении обмолота пшеницы – главной культуры, под которую было отведено 1000 га – половина фермерских угодий.

– На круг вышло по 81,4 ц/га, – не скрывал гордости глава хозяйства Александр Титов. – Это на 3 ц/га выше прошлогоднего. И ни одного кило фуража.

Александр Алексеевич считает, что вырастить хороший вал без падения качества зерна не такая уж сложная задача. Первым делом, говорит он, нужно выбрать урожайные сорта с высоким содержанием белка. В последнее время, по наблюдениям Титова, этим критериям в наибольшей мере соответствовали Таня и Гром кубанской селекции. Их он и выращивал.

По белку, отметил фермер, они не уступают друг другу, дают показатели 12,5-12,7%. Как раз то, что нужно экспортёрам. А по урожайности Таня опережает Гром на 4-5 ц/га. Такое соотношение и в нынешнем сезоне.

– Я слежу за новинками селекционеров. Мне приглянулись недавно районированные сорта Алексеевич и Безостая 100, выведенные в Национальном центре зерна им. Лукьяненко (бывший КНИИСХ). Они как раз соответствуют моим критериям «урожайность + качество», – рассказывает Александр Титов. – Купил в институте оригинальные семена и посеял их для размножения с нормами высева 120 кг/га на полях по 25 га для каждого сорта. Третье поле такой же площади засеял оригинальными семенами Тани. Результаты испытаний подсказали, чем я в этом году заменю Гром. Алексеевичем.

Намолоты на демонстрационных полях фермера вышли такими: Безостая 100 – 72 ц/га, Таня – 77 ц/га, Алексеевич – 88 ц/га. Так что глава КФХ не исключает, что в следующем сезоне на его угодьях может смениться лидер урожайности.

Кроме сорта на вал и качество работают в хозяйстве Титова многочисленные агроприёмы. Начинается всё в сентябре с пожнивных остатков по завершении уборки подсолнечника, сои, кукурузы (после этих культур фермер сеет озимую). Соломы, бодылок, листьев и всякой шелухи на полях обычно довольно много, поскольку и урожай всех культур, а не только пшеницы, здесь высок. Чему способствуют и благодатные земли, и обилие влаги (в среднем 750 мм за год). Достаточно сказать, что кукурузы на зерно Александр Титов обычно получает (без полива) по 90-100 ц/га. Кстати, именно кукурузу он называет лучшим предшественником озимой пшеницы, а, скажем, не сою.

– Под кукурузу мы много даём, а она обычно не всё потребляет, – объясняет фермер.

Опрыскивает пожнивные остатки Александр Титов коктейлем следующего состава: триходерма (от 1 до 4 кг, в зависимости от производителя), КАС (от 10 до 20 литров – по деньгам), гумат (2-3 литра). Всё это перемешивается в 200 литрах воды и вносится на 1 га.

– Цель агроприёма – разложение остатков и профилактика фузариоза, – комментирует Титов.

Насколько важно сделать это именно осенью, Александр Алексеевич поясняет на следующем примере. Если пожнивные остатки не разложились до зимы, то весенняя азотная подкормка пшеницы окажется неполноценной, поскольку часть удобрений уйдёт не на питание растений, а на разложение остатков.

6 млн страхуют от засухи

В сентябре же, перед севом, фермер вносит на поля с помощью РУМа сложные удобрения марки 10-26-26 под будущую пшеницу с последующей заделкой дисками. И с конца сентября по середину октября (рекомендованные наукой сроки) проводит сев озимой.

– Норму высева традиционно завышаю. Сею 6 млн семян. Это подстраховка на случай засухи, – объясняет Александр Алексеевич. – То есть даже при дефиците влаги я гарантированно получу с одного семени один колос и соберу 50-60 ц/га. А если посею 2,5-3 млн и попаду под засуху, то соберу вдвое меньше.

Поздравить Александра Титова (он в кепке) с хорошим урожаем прибыли глава администрации Курганинского района Андрей Ворушилин и начальник райсельхозуправления Евгений Ерезенко

Цена перестраховки, по данным фермера, 1 тыс./га. Правда, он учитывает только непосредственную стоимость дополнительно высеваемых 50 кг/га элитных семян. Фактически расходы должны быть выше – с учётом протравки, доставки семян, сева. Титов уверен, что всё это окупается урожаем.

Далее по хронологии следуют дробные подкормки. Первая из них (100 кг/га селитры) приходится на «февральские окна». В начале марта, когда возобновляется кущение, ещё 120 кг/га селитры. В начале выхода в трубку – 150 литров КАСа с добавлением сульфата аммония и гумата под корень (для этой операции пришлось переделать опрыскиватель, снабдив его трубками, которые доставляют жидкое удобрение на почву).

– Данная операция выпадает на апрель, когда у нас возможен дефицит осадков. В таких условиях селитра обычно не работает, а жидкий КАС как раз эффективен, – говорит Александр Титов.

После внесения КАСа Титов в обязательном порядке проводит листовую диагностику. Цель – увидеть состояние растений, разобраться, чего у него на данный момент в достатке, а чего недостаёт.

– Мы обращались в разные лаборатории. В итоге остановили свой выбор на компании «Агротех», которая располагает хорошим оборудованием для диагностики растений по десяти элементам, – продолжает глава КФХ. – По результатам анализа они выдают нам рекомендацию коктейля из удобрений хелатной формы. С его помощью мы через листья активируем корневую систему. То есть и вершки, и корешки начинают активно развиваться.

Последующие две подкормки – на качество. Первая из них приходится на апрель (перед выходом колоса). Фермер работает по листу раствором 20 кг карбамида и 5 кг сульфата магния на 200 л воды. А вторая, тем же составом, – в фазу восковой спелости.

Вот и все подкормки, подытоживает Титов.

Само собой разумеется, что своим чередом проводятся гербицидные, фунгицидные, инсектицидные обработки. В итоге суммарные затраты на 1 га пшеницы за весь сезон выливаются в 35-40 тыс. рублей. При этом себестоимость 1 тонны зерна составляет 5-5,5 тыс. рублей, подсчитал Александр Титов.

Чем ниже рост, тем устойчивей

Всю собранную пшеницу фермер бережёт до пиковых цен рынка, используя для этого собственные хранилища на 15 тыс. тонн. В этом году, говорит он, пика пришлось ждать до апреля. В итоге реализовал свой урожай по 10 тыс. за тонну. Причём покупатели не кочевряжились, как это бывает сразу после уборки, когда огромный объём предложения зерна.

Почти вся продовольственная пшеница к середине весны была уже распродана. Поэтому к Титову трейдеры прислали свою лабораторию и оформили покупку в хозяйстве по схеме франко-склад – без лишних заморочек и затрат.

Известно, что высокий урожай – это высокая угроза полегания хлеба и, как следствие, потери до 20% выращенного зерна. Александр Титов ежегодно занимается профилактикой этой беды, причём независимо от сорта посеянной пшеницы.

– Мы много даём азотных удобрений. Поэтому в фазе выхода в трубку обязательно работаем ретордантами, – поясняет он. – Таким образом тормозим рост, укорачиваем первое и второе междоузлие растения. Когда вносишь реторданты, самое главное – фазу не прозевать. Иначе деньги на ветер. Стебель укорачиваем в результате на 20-25 см. И нижняя часть – первое-второе междоузлия – до того получается толстая, что наклоняешь растение, а оно, как пружина после сжатия, возвращается в исходное положение. Так мы добились, что пшеница не полегает.

Важная составляющая эффективной экономики КФХ «Титово» – система точного земледелия, которая применяется в хозяйстве шестой год. Здесь есть своя станция РТК, используются азотные датчики гринстикеры, система наблюдения, космический мониторинг, электронная карта полей, регулярно проводятся анализы почв.

– Удобрения мы вносим дифференцированно. Закладываем информацию в электронную карту поля и трактор проводит подкормку согласно заданию. На участках поля с достатком питательных веществ норма уменьшается до 160 кг/га сложных удобрений. А там, где дефицит питания, норма возрастает до 240 кг/га. В среднем же получается 200 кг/га.

– То есть вы стремитесь выровнять урожайность по верхней планке?

– Знаю, что некоторые мои коллеги придерживаются другого принципа при дифференцированных подкормках: стараются больше дать самым плодородным участкам поля, чтобы ещё больше на них получить. Но для нашей зоны это не подходит. Если урожайность поднимется под сотку, то мои затраты на профилактику полегания сильно вырастут. И никакого экономического выигрыша не получу.

– А что вам дало выравнивание урожайности по верхней планке?

– Если пять лет назад намолот пшеницы на участках одного поля разнился порой на 15-20%, то сейчас эта разница сведена к минимуму. Колебания не превышают 3-4 ц/га. Меня это устраивает.

– Насколько быстро окупилось у вас оборудование для точного земледелия?

– Я начинал его внедрять одним из первых. Тогда оно стоило довольно дорого. Тем не менее окупилось и заметно улучшило все показатели. Отклонения не больше 2,5 см, качественное проведение полевых работ в круглосуточном режиме, простота в определении объёма выполненных работ и начисления зарплаты, экономия ГСМ, СЗР, удобрений.

Сегодня оборудование для точного земледелия стало заметно дешевле. Тем, у кого есть 300-400 га пшеницы, я бы рекомендовал его приобрести. Окупится за один сезон.

Илья ИВАНЕНКО

ст-ца Темиргоевская,

Курганинский р-н,

Краснодарский край

Фото из архива КФХ «Титово»

Источник