Определение действительно возможной урожайности по влагообеспеченности посевов ДВУ

3.2 Определение действительно возможной урожайности по влагообеспеченности посевов ДВУ

Каждое поле севооборота в зависимости от уровня окультуренности почвы может дать только определенный урожай, и его величина будет зависеть в первую очередь от метеорологических факторов. Задача специалистов сельского хозяйства стоит в том, что бы знать и наилучшим образом использовать эти факторы и получить действительно возможный урожай.

При влажности почвы менее 60 % начинают разрываться капилляры, а при влажности 9 % наступает мертвый запас влаги, эта влага становится не доступной для растений.

Расчет ДВУ по влагообеспеченности зависит от точности определения ресурсов продуктивной влаги и коэффициента водопотребления, выраженная в мм.

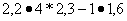

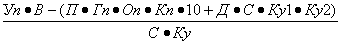

ДВУ =

W – запасы продуктивной влаги в почве

Kw – коэффициент водопотребления

W =

О – количество осадков за весь год

Kо – коэффициент использования осадков которые зависят от вида почв

W =

Wо – это запас продуктивной влаги на начала вегетации в метровом слое почвы

О – осадки за период вегетации

Ko — коэффициент использования осадков, он колеблется от ( 0,4 -0,7 )

ДВУ =

Wо = 172 + ( 257

ДВУ =

W = 667

3.3 Определение ДВУ по гидротермическому потенциалу и БКП

Величина реальной урожайности по тепловым ресурсом. Для этого используют формулу:

ГТП =

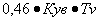

0.46 – коэффициент перевода

Кув – коэффициент увлажнения

Тv – длина вегетационного периода в декадах

Кув =

R – радиационный баланс

W – запас воды в почве

Удву =

Кр =

На урожайность товарной продукции пересчитывают по формуле:

Ут =

Водопотребления на формирования одного килограмма сухой биомассы используются следующие формулы:

Е1 =

Кув =

ГТП =

Удву =

Кр =

Ут =

Е =

3.4 Расчет доз удобрений на запланированную урожайность

Существует более 40 методов определения норм удобрений. Это говорит о том, что идеальный метод пока не найден. При внедрении интенсивного севооборота наиболее надежный метод определения норм удобрений на заданный урожай – расчет необходимого количества NPK для получения заданной прибавки урожая. При этом необходимо знать, какая часть его формируется за счет усвоения доступных для растений элементов питания почвы. Такие данные могут быть получены опытным путем, на основании результатов научных исследований, а также по картограммам обеспеченности почв NPK с учетом соответствующих коэффициентов их использования.

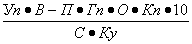

ДN =

П – содержание питательных элементов в почве (мг/кг)

Кп – коэффициент использования питательных элементов из почвы

Ку — коэффициент использования питательных элементов из удобрений

В – вынос питательных веществ с единицы урожая

С – содержание питательных веществ в удобрениях

Уп – урожайность планируемую

Гп – глубина пахотного слоя

О – объемная масса почвы (1,1 г/см2)

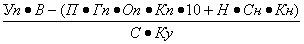

Формула для расчета доз удобрении из навоза :

Дp2o5 =

Сн — содержание питательных веществ в навозе (1 т)

Н – доза внесения навоза на (га)

Кн – коэффициент питательных веществ из навоза

Формула для расчета после действия удобрений :

Дк2о =

Д – доза внесения удобрения

Ку1 – после действия

Содержание в почве минеральных удобрений : N – 35 мг/га

Используем удобрения : Азофоска 23%

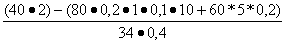

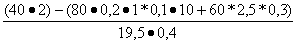

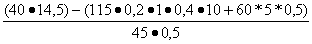

ДN =

Д P2 O5 =

Д K2O =

Источник

Расчет действительно возможного урожая по влагообеспеченности посевов дву

Программирование урожая — это научно обоснованная система выращивания высоких урожаев хорошего качества. Программирование проводят на основе следующих основных показателей:

1) лимитирующего природного фактора (влажность, теплота, фотосинтетическая активная радиация, плодородие почвы и т.п.)

2) потребности культуры определенного сорта в регулируемом факторе (удобрения, поливы),

3) величины применения регулируемого фактора на основе природных факторов, влияющих на урожай и создают оптимальные условия для его формирования (мелиорация, агротехника). Итак, в процессе программирования учитывают не только природные факторы формирования урожая, но и реализацию комплекса мер, обеспечивающих запланированный урожай.

Важными из этого комплекса мер является накопление и использование влаги, химическая мелиорация, застоcування удобрений, высокий уровень агротехники, использования высокопродуктивных сортов, которые способствуют получению продукции высокого качества. При определении запланированного урожая следует учесть природные факторы и правильно оценить возможность использования реальных ресурсов.

Поскольку правильно управлять природными факторами (например, погодой), особенно в засушливые периоды, невозможно, это обусловливает значительное расхождение между величинами запланированного и фактически полученного урожая.

В основе программирования урожаев лежит требование удовлетворения потребностей растений в жизненно важных ресурсах для получения заданного урожая.

Программирование урожаев предусматривает:

- определение величины потенциально возможного урожая (ПУ);

- определение величины урожайности, обеспеченной климатическими ресурсами;

- определение величины действительно возможного урожая (ДВУ);

- определение причин несоответствия между фактически получаемыми урожаями и действительно возможными;

- расчет норм внесения минеральных и органических удобрений под программируемый урожай для каждого поля севооборота с учетом агрохимических показателей почвы и биологических особенностей культуры;

- составление технологических карт, включающих все необходимые мероприятия, способы и сроки их выполнения;

- своевременное и качественное выполнение агротехнических мероприятий, предусмотренных технологической картой;

- учет урожая и условий выращивания сельскохозяйственных культур на каждом поле, с целью накопления информации для последующего уточнения расчетов, а также выявления факторов, лимитирующих получение действительно возможных урожаев, заложенных в генетическом потенциале сорта.

Расчет потенциальной урожайности по приходу фотосинтетически активной радиации (ФАР) и по заданному коэффициенту ее использования

Потенциальный урожай абсолютно сухой массы определяется по формуле А. Д. Ничипоровича.

У биол. – биологический урожай абсолютно сухой растительной массы, ц/га;

SР*10 9 – количество приходящей ФАР за период вегетации культуры в данной зоне, млрд. ккал/га;

К – запланированный коэффициент использования ФАР,%

4*10 3 – количество энергии, выделяемое при сжигании 1 кг сухого вещества растительной биомассы, ккал/кг;

10 2 – перевод кг в ц.

Для перехода от урожая абсолютно сухой биомассы к урожайности зерна или другой растительной продукции используют соотношение:

Ут – урожай зерна или другой сельскохозяйственной продукции при стандартной влажности, ц/га;

С – стандартная влажность по ГОСТу, %. (Для зерновых культур – 14%, зеленой массы кукурузы – 70%, корнеплодов и кормовой свеклы – 80%, многолетних трав на сено – 16%, однолетних и многолетних трав на зелёную массу – 75%);

А – сумма частей в соотношении основной продукции и побочной в общем урожае биомассы (см. приложение).

Однако расчет по выше предложенным формулам сложен и предусматривает ряд последовательных операций. Исходя из алгоритма решения, Х. Г. Тооминг предложил математическую модель продукционного процесса формирования урожая полевых культур следующего вида:

Упу – потенциальный урожай зерна или другой продукции при стандартной влажности, ц/га;

H – заданный КПД ФАР, %;

Кх – коэффициент хозяйственной эффективности урожая, или доля зерна (корнеплодов, зеленой массы) при стандартной влажности;

SR – суммарный приход ФАР за вегетационный период культуры, ккал/см 2 ;

Д – калорийность единицы урожая, ккал/кг;

10 4 – переводной коэффициент, ц/га.

Коэффициент использования солнечной энергии определяется по следующей формуле:

Количество аккумулированной в урожае энергии определяется путем умножения показателя калорийности Д на урожайность абсолютно сухой биомассы Убиол;

У биол. – находится путём деления урожайности товарной (Ут) на коэффициент хозяйственной эффективности (Кх).

Расчет можно представить в виде преобразованной формулы Х. Г. Тооминга:

Ут – урожайность сельскохозяйственной культуры при стандартной влажности, ц/га.

Посевы по их средним значениям КПД ФАР (по А. А. Ничипоровичу) подразделяют на следующие группы:

Обычно наблюдаемые – 0,5–1,5%;

Теоретически возможные – 6,0–8,0%

Расчет возможной урожайности по тепловым ресурсам агроклиматических районов

При высоком уровне агротехники достижение урожайности соответствующей потенциальной возможности сортов ограничивается климатическими условиями района, т. е. программируемый уровень урожайности не должен превышать величину урожая, обеспечиваемую климатическими факторами. Под климатически обеспеченным урожаем понимают такой уровень урожайности, который можно достичь в идеальных почвенных и агротехнических условиях, при ограничивающем действии различных метеорологических факторов. Уровень климатически обеспеченного урожая всегда меньше потенциально возможного. Основным лимитирующим фактором является влага, но немаловажное значение имеют и тепловые ресурсы агроклиматических районов.

Обеспеченность района влагой оценивается по величине коэффициента увлажнения:

W – водообеспеченность культур за период вегетации, мм;

SР – суммарный приход ФАР за период вегетации культуры, ккал/см 2

586 — скрытая теплота испарения одного литра воды, ккал.

Величину возможного урожая можно вычислять и по формуле:

Ув – урожайность по водообеспеченности;

Уп – урожайность потенциальная по приходу ФАР.

Но этот расчет не учитывает целого ряда факторов и такого важного фактора, как теплообеспеченность.

Связь между увлажнением и термическим режимом устанавливается гидротермическим показателем ГТП, который рассчитывается в баллах:

ГТП – гидротермический показатель продуктивности;

Kувл – коэффициент увлажнения;

Т V — период вегетации культуры в декадах;

Урожайность по ГТП рассчитывается на основании зависимости:

У гтп – урожай сухой биологической массы, ц/га

Для перевода в урожайность при стандартной влажности используют значения коэффициента хозяйственной эффективности Кх по ранее указанным формулам.

Для регионов с недостаточными тепловыми ресурсами необходима оценка возможной урожайности по сумме эффективных температур за период вегетации сельскохозяйственных культур. Этот расчет проводится для оценки потенциальной возможности зоны и выделения лимитирующего фактора, определяющего уровень действительно возможной урожайности. Для расчетов используют биоклиматический потенциал продуктивности БКП, который устанавливает связь между коэффициентами увлажнения и суммой эффективных температур:

К увл – коэффициент увлажнения;

ST>10°С (5°С для озимых) – сумма эффективных температур за период вегетации свыше 10°С для поздних яровых и свыше 5°С для озимых культур;

1000°С – сумма эффективных температур на северной границе полевого земледелия.

Расчет урожайности пo БКП проводится на основании формулы:

У бкп – климатически обеспеченный по теплу урожай, т/га.

B – коэффициент, отражающий уровень культуры земледелия и использования ФАР посевами

Расчет действительно возможного урожая по влагообеспеченности посевов

Запасы продуктивной влаги можно определить по следующей формуле:

W пр – ресурсы продуктивной влаги в мм;

W0 – количество продуктивной влаги в метровом слое почвы к моменту посева яровых или возобновления вегетации озимых, мм;

0,9 – коэффициент использования осадков, выпадающих за вегетационный период;

Ов – осадки за вегетационный период в мм.

Зная остаточное количество влаги в метровом слое почвы (WК) нетрудно рассчитать суммарное водопотребление культуры за период вегетации Е:

Все данные, входящие в формулы, специалист может взять в ближайшей к хозяйству метеостанции, или метеорологическом пункте сельскохозяйственного предприятия, если такой создан и функционирует.

Контроль за суммарным водопотреблением культур на каждом поле хозяйства в течение ряда лет, и учет уровней урожайности позволяет с достаточной точностью определить коэффициент водопотребления К вп, который в дальнейшем используется для расчета величины действительно возможной урожайности Удв по водообеспеченности:

Е – суммарное водопотребление культур за вегетационный период, мм;

У биол – фактически уровень урожайности абсолютно сухой биомассы, ц/га.

Для удобства расчетов в условиях хозяйства лучше определять товарный коэффициент водопотребления (Кт), т. е. затраты влаги на формирование единицы товарной массы урожая при стандартной влажности. Кт – определяется по фактическим урожаям в хозяйстве за ряд лет и является интегрированным показателем, включающим в себя эффективное плодородие почв и уровень агротехники в хозяйстве. Высокие значения Кт свидетельствуют о низком агротехническом уровне хозяйства. С ростом агротехники, введением интенсификации земледелия значения показателя снижаются и стабилизируются на определенной величине.

Ут – урожайность фактическая основной продукции при стандартной влажности, ц/га.

Рассчитав коэффициенты водопотребления с.–х. культур в хозяйстве и найдя их средние значения по предшественникам можно приступить к определению Удв.

При определении Удв по водообеспеченности существует два подхода:

1. На основании средней многолетней водообеспеченности (стратегия нормы).

2. На основании климатически оптимальной стратегии.

Первый подход прост и широко применяется в хозяйствах. Суть его заключается в том, что на основании средних многолетних данных определяются ресурсы продуктивной влаги и по соотношению:

Находят действительно возможную урожайность по среднемноголетней водообеспеченности (Удв. ср. многол.)

W ср – ресурсы продуктивной влаги по среднемноголетним данным (мм);

Кт – усредненный товарный коэффициент водопотребления с. — х. культур, мм/ц.

Однако в связи с непредсказуемостью количества осадков на предстоящий с.-х. год при ориентации на среднюю многолетнюю водообеспеченность, в годы с осадками выше нормы возможны значительные потери в урожае, т. к. в первом минимуме могут оказаться другие факторы.

Исследования академика Шатилова И. О. показали, что при программировании урожаев следует ориентироваться не на среднюю многолетнюю водообеспеченность, а на водообеспеченность, соответствующую оптимальной стратегии.

Суть этой стратегии заключается в том, что урожайность рассчитывается на такой уровень водообеспеченности, чтобы выигрыш от прибавки в урожае в благоприятные годы перекрывал потери от затрат на внесение удобрений и формирование структуры посева в неблагоприятные. Или говоря другими словами выигрыш от дополнительных ежегодных затрат на урожай в благоприятные годы должен быть выше суммы этих затрат в неблагоприятные.

Расчет водообеспеченности осуществляется по формуле:

WСр – средние многолетние ресурсы продуктивной влаги, (мм)

I 0 –эмпирический коэффициент действия неучтённых факторов.

D – среднеквадратичное отклонение ресурсов продуктивной влаги за длительный промежуток времени в мм.

W пр – ресурсы продуктивной влаги за годы наблюдений, мм;

N – количество лет наблюдений.

Урожайность, соответствующая климатически оптимальной стратегии находится по соотношению:

Из-за неравномерности выпадения осадков по агроклиматическим районам области расчет действительно возможных урожаев по среднемноголетней влагообеспеченности и климатически оптимальной влагообеспеченности следует проводить дифференцированно для каждого хозяйства, а в дальнейшем для каждого поля с учетом почвенных особенностей и рельефа местности.

Определение уровня программируемого урожая

Под программируемым урожаем понимают такой уровень урожайности, который планируется достичь на данном конкретном поле и в соответствии с которым разрабатывается комплекс агротехнических, мелиоративных и других мероприятий (расчет доз органических и минеральных удобрений, система обработки почвы, режим орошения и др.).

Уровень программированного урожая определяется на основании почвенно-климатических ресурсов поля и реально сложившейся обстановки (окультуренность поля, уровень агротехники, ресурсные возможности хозяйства и т. д.).

Величина действительно возможного урожая показывает, насколько почвы данного поля и сложившийся уровень агротехники позволяют реализовать возможности климатических условий хозяйства. Если разрыв между действительно возможной урожайностью и урожайностью, обеспеченной климатическими ресурсами велик, то это свидетельствует о низком уровне агротехники, применяемой в хозяйстве, так как в процессе сельскохозяйственного производства человек может регулировать агротехническими приемами режим питания растений, агрофизические и физико-химические показатели почвы, водный режим и пр.

Разница между действительно возможным урожаем и обеспеченным климатическими условиями в богарном земледелии компенсируется высоким уровнем агротехники, внесением органических и минеральных удобрений, применением химических мелиорантов и регуляторов роста растений.

Расчет норм удобрений под программируемый урожай

Определение оптимальных норм удобрений под запрограммированные урожаи является одним из основных вопросов современной науки и практики. Нормы удобрений должны быть рассчитаны таким образом, чтобы полностью удовлетворить потребность растений в питательных веществах, обеспечить расширенное воспроизводство почвенного плодородия и в тоже время не допустить загрязнения окружающей среды, отрицательного воздействия на качество получаемой продукции и непроизводительных потерь самих удобрений. При установлении норм удобрений необходимо учитывать состав и свойства почвы, баланс питательных веществ в агроценозе, процесс взаимодействия удобрений с почвой и растением в конкретных условиях ландшафта.

В настоящее время в практике расчета доз удобрений на программируемый урожай применяется целый ряд методов, но все они базируются на балансовом методе со статистическим обоснованием предлагаемых методик. Получает распространение и комплексный метод, основанный на бальной оценке свойств почвы, определении цены бонитировочного балла и окупаемости удобрений урожаем. В этом случае расчет ведется на планируемый прирост урожая.

Основным является балансовый метод. По этому методу норма удобрения определяется по каждому питательному элементу: учитывается вынос данного элемента урожаем растений, коэффициент использования элемента питания из удобрений, содержание его в почве и коэффициент использования этого элемента из почвы по формуле:

Дд. в. – доза азота, фосфора, или калия на программируемую урожайность, кг/га д. в.;

B1 – вынос NРК с 1 ц основной и соответствующим количеством побочной продукции, кг;

П – содержание NРК в почве, мг/100 гр.;

Км – коэффициент перевода из мг/100 в кг/га;

Усредненные значения его для слоев почвы 0–22 см – 30 кг/га; 0–25 см – З4 кг/га; 0–28 см – 38 кг/га; 0–30 см – 41 кг/га.

Кп – коэффициент использования питательных веществ из почвы;

Ку – коэффициент использования питательных веществ из удобрений.

Предлагаемая логическая схема расчетов предусматривает определение в почве легкогидролизуемого азота и фосфора по Кирсанову.

Если под культуру вносится навоз, то формула приобретает следующий вид:

Дн – количество навоза, внесенного на 1 га в тоннах;

Сн – содержание элементов питания в 1 т навоза в килограммах;

Кн – коэффициент использования элементов питания из навоза;

Расчет осуществляется по следующей логической схеме:

1. Находим вынос NРК с урожаем Вобщ = У * В1

2. Находим содержание элементов питания в почве П * Км

3. Определяем возможное использование элементов питания из почвы П * Км * Кп – Вп

4. Внесено элементов питания с навозом Дн * Сн

5. Возможный вынос элементов питания из навоза Вн =Дн * Сн * Кн

6. Всего будет вынесено из навоза и из почвы Вн + Вп

7. Требуется довнести с удобрениями Ву = Воб – (Вн + Вп)

8. Необходимо внести с минеральными удобрениями

Почвы имеют различную обеспеченность элементами питания. По степени обеспеченности они подразделяется на почвы с очень низкой обеспеченностью, низкой, средней, повышенной и высокой.

Программирование урожаев при орошении и расчет оросительной нормы

На орошаемых землях различают три уровня программирования: для достижения потенциального урожая (ПУ), действительно возможного урожая (ДВУ) и урожая в производстве (Уф).

Потенциальный урожай соответствует полной биологической продуктивности культуры, ее сорта или гибрида при идеальных метеорологических и агротехнических условиях. В таком случае он зависит от использования фотосинтетически активной радиации. В нашем случае на 3% уровне КПД ФАР.

В большинстве случаев метеоусловия в сельскохозяйственном производстве бывают хуже оптимальных. Их уровень определяет действительно возможный урожай, если продуктивность растений не ограничивается недостатком агротехники, т. е. по тепловым ресурсам, осадкам и фотосинтетическому потенциалу.

Таким образом, урожай в производстве определяется, в основном, уровнем агротехники и приемами мелиорации. Его ограничивают материальные факторы. В засушливой зоне это обеспеченность растений влагой и питательными веществами.

Уровни урожайности потенциальной и обеспеченной тепловыми ресурсами рассчитаны в предыдущих заданиях. Поэтому задача сводится к определению оросительной нормы в различных агроклиматических районах Крымской области.

Среднюю оросительную норму нетрудно рассчитать, зная суммарное водопотребление культур за вегетационный период, которое рассчитывается по формуле:

Е – суммарное водопотребление, мм/га;

Убиол – урожайность абсолютно сухой биомассы, ц/га;

Квп – коэффициент водопотребления, мм/ц абсолютно сухой биомассы.

Но коэффициент водопотребления величина, зависящая от целого ряда факторов, которые учесть довольно затруднительно. Поэтому в нашем расчете мы будем использовать показатель прихода ФАР за вегетационный период.

Известно, что испарение влаги из почвы и через транспирацию (эвапотранспирация) происходит только за счет прихода солнечной энергии. Затраты энергии на испарение 1 л воды величина постоянная и соответствует 586 ккал/кг. Таким образом, зная приход ФАР за вегетационный период культуры легко рассчитать возможное испарение влаги из почвы, причем поступление воды с орошением не должно превышать этого значення в известных пределах, т. к. вода будет непродуктивно использоваться, уходя на фильтрацию и сток. Расчет осуществляется по соотношению:

E0 – возможное суммарное испарение влаги с поля, мм/га;

SР*10 4 – приход ФАР за вегетационный период.

Зная средние многолетние запасы доступной влаги в метровом слое почвы к моменту возобновления вегетации озимых и перед посевом яровых и средние многолетние осадки за этот период, рассчитываем усредненную оросительную норму по формуле.

HО – оросительная корма в мм;

WП – запасы доступной влаги в мм к моменту возобновления вегетации озимых или перед посевом яровых в метровом слое почвы;

Ос – осадки за этот же период в мм.

Усредненная оросительная норма корректируется в зависимости от складывающейся климатической обстановки.

Источник