Водный баланс почвы

Водным балансом почвы называется количественное выражение совокупности всех видов поступления влаги в почву, ее расходования и изменения влагозапасов. Баланс почвенной влаги составляется для определенного слоя почвы за определенный промежуток времени. Чаще всего он составляется для одного гектара и выражается в м 3 /га или в мм слоя воды.

Баланс влаги представляется в виде уравнения, в котором изменения влагозапасов приравниваются к разности между приходными и расходными составляющими.

Основные приходные составляющие следующие: атмосферные осадки (Ос), приток поверхностных вод со стороны (П), капиллярное подпитывание со стороны грунтовых вод (Г), конденсация парообразной влаги, поступающей из атмосферы (К), поступление поливных вод (М). Основные расходные составляющие: сток поверхностных вод за пределы балансовой площади (С), испарение с поверхности почвы (Еф), отбор влаги растениями на транспирацию (Еm) просачивание части влаги в глубжезалегающие слои (В).

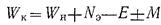

В этих составляющих не учитывается горизонтальный приток и отток почвенной влаги, имеющий сравнительно небольшую величину. С учетом принятых обозначений уравнение водного баланса имеет следующий вид:

где ∆W=Wк–Wн, т.е. накопление запасов влаги в определенном слое почвы за определенный промежуток времени, равный разности между конечным Wк и начальными запасами Wн.

На орошаемых землях при правильно организованных поливах отсутствует приток поверхностных вод со сторон и сток поливных вод, мало поступает влаги в результате конденсации. Если обозначить Ес=Еф+Еm, что равно суммарному расходованию влаги на испарение; Г–В=g, что представляет собой суммарный влагообмен между почвенным слоем и его подстилающими слоями, то из уравнения баланса можно получить выражение для определения потребности в поливной воде за вегетацию (оросительной нормы): М=Ес–Ос–g+∆W.

Балансовые расчеты и исследования имеют большое значение при изучении водного режима почв и назначений мероприятий для его улучшения. Количественный анализ составляющих баланса позволяет выявить его основные приходные или расходные статьи. При избыточном увлажнении, например, это дает возможность наметить правильные методы осушения.

Балансовые расчеты позволяют установить потребность в орошении, как это было показано выше, определить роль грунтовых вод в формировании почвы. Уравнения водного баланса используют для прогноза изменения водного режима почвы при изменении внешних условий (орошение, осушение и т.д.).

Баланс влаги можно составлять для разных периодов, например за время исследований водного режима в полевых условиях, за конкретный вегетационный период, за год. Для обобщенной оценки водного режима местности баланс можно составлять за многолетний период. В этом случае используют средние многолетние данные об атмосферных осадках, испарении и других составляющих баланса. Можно допустить, что в среднем за год в почвенном слое не происходит изменений в содержании влаги (∆W=0).

При организации воднобалансовых исследований необходимы наблюдения за всеми его составляющими. В этом случае невязка баланса позволяет определить точность исследований. Иногда практикуемое определение одной составляющей из уравнения баланса может привести к значительным погрешностям, так как ошибки измерений всех составляющих накладываются на неизвестную составляющую баланса.

Источник

Водно-балансовые расчеты. Методы регулирования

Водного режима грунтов

Водный режим на мелиорируемых землях в течение года существенно меняется, и возможное его изменение необходимо устанавливать или прогнозировать заранее на стадии проектирования. Из основных характеристик водного режима почвогрунтов можно достаточно надежно прогнозировать изменение запасов влаги и хуже — динамику уровней грунтовых вод. Прогнозирование изменения запасов влаги в почвах выполняют с помощью «водно-балансовых расчетов».

При расчете водного баланса сопоставляют приходные и расходные элементы водного режима. Приходными элементами водного баланса являются: атмосферные осадки N; притоки поверхностных вод V и грунтовых вод G; конденсат атмосферной влаги на поверхности и в почве А. Расходную часть водного баланса составляют: суммарное испарение Е, включающее транспирацию влаги растениями, и испарение с поверхности земли; поверхностный сток S и отток грунтовых вод за пределы участка О.

В уравнение водного баланса необходимо включать также влагообмен с нижерасположенными горизонтами (переток грунтовых вод) П, который может быть положительным (при притоке напорных грунтовых вод) или отрицательным (при оттоке грунтовых вод вниз). Для решения уравнения водного баланса используют метеоданные, а также материалы гидрологических и гидрогеологических исследований и изысканий.

Уравнение водного баланса для осушаемого массива или его части имеет следующий вид

где

Водно-балансовые расчеты осушаемых территорий выполняют для количественной оценки типов водного питания и определения методов осушения, а также для установления потребности в увлажнении почв.

Уравнение водного баланса можно упростить для периода вегетации сельскохозяйственных культур.

|

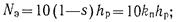

Таким образом, уравнение водного баланса для вегетационного периода в упрощенной форме

где М — показатель водного баланса; при отрицательном его значении (-М) в вегетационный период будет наблюдаться дефицит почвенной влаги и необходимо дополнительное увлажнение сезонной нормой М; при положительном значении показателя водного баланса <+М) в почве будет избыток влаги, который необходимо отвести для поддержания в корнеобитаемом слое допустимых запасов влаги;

Входящие в уравнения элементы водного баланса выражают в м 3 /га или мм. Соотношение между ними следующее: 10 м 3 /га = 1 мм слоя воды.

При расчете режима увлажнения сельскохозяйственных культур водно-балансовые расчеты проводят по месяцам вегетационного периода для условий средних по влажности, сухих и острозасушливых лет с обеспеченностью (вероятностью превышения) по осадкам 50, 75 и 90%, а по дефицитам влажности воздуха — соответственно 50, 25 и 10%. Уравнение водного баланса лучше записать в таком виде

где

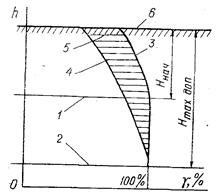

1. Запас продуктивной влаги в расчетном слое почвогрунтов Wпр (м 3 /ra) на начало вегетационного периода находят по формуле

где

Тогда

где p — скважность (пористость) почвы, % объема; Нр — мощность расчетного слоя, м (ее следует принимать равной средней за вегетационный период норме осушения); γн, γр — средняя по расчетному слою влажность почвы, % полной влагоемкости, на начало вегетационного периода и наименьшая допустимая на протяжении вегетационного периода.

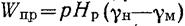

Влажность почвы по глубине изменяется в зависимости от положения уровня грунтовых вод (рис. 1.5). При этом у поверхности земли она приближается к минимально допустимой для растений, а на линии уровня грунтовых вод приближается к полной.

На торфяных почвах Полесья Украины запас продуктивной влаги на начало возобновления вегетации трав и при посадке картофеля составляет 1000. 1250 м 3 /га, в лесостепи снижается до 800. 1000 м 3 /га. На минеральных почвах запас продуктивной влаги находится в пределах 1000…1600 м 3 /га.

|

Рис. 1.5 — Схема к определению объема продуктивной влаги на начало вегетационного периода: 1 — положение УГВ в начале вегетационного периода;. 2 — допустимое понижение УГВ в вегетационный период; 3 — эпюра влажности почвогрунтов в начале вегетационного периода; 4 — то же при наиболее низком положении УГВ; 5 — объем продуктивной влаги на начало вегетационного периода; 6 — поверхность земли

2. Эффективные осадки

где s — коэффициент стока;

Коэффициент использования осадков kп для зоны Полесья и Лесостепи Украины следует принимать в зависимости от влажности года; для среднего года (50% обеспеченности по осадкам) — 0,65; для сухого года (75% обеспеченности) 0,70 и для острозасушливого года (90% обеспеченности) — 0,80.

На территории Полесья Украины за вегетационный период выпадает осадков от 150. 200 мм — в сухие годы, 250. 300 мм — в средние годы и до 350. 400 мм — во влажные.

3. Суммарное испарение за вегетационный период (в м 3 /га) на осушаемых землях Украины рекомендуют определять по формуле А. М. Янголя

где

Н — средняя за вегетационный период глубина залегания уровня грунтовых вод, м;

На осушаемых землях суммарное водопотребление различными сельскохозяйственными культурами за вегетационный период составляет 3000. 5500 м 3 /га (300. 550 мм).

Распределение водопотребления по месяцам можно производить в соответствии с данными табл. 1.5.

Суммарное испарение (в мм) за любую декаду вегетационного периода можно вычислять и по формуле Дирсе

где k — биологический коэффициент, который зависит от фаз развития растений (k = 0,5 . .. 1,0);

Таблица 1.5 — Распределение водопотребления сельскохозяйственными культурами по месяцам вегетационного периода

| Культура | Обеспеченность года по осадкам, % | Водопотребление по мес.-м, % | Всего, % | |||

| IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |

| Яровые зерновые | — | |||||

| — | — | |||||

| — | — | |||||

| Овощные | — | — | ||||

| — | ||||||

| — | — | |||||

| Кормовые корнеплоды | — | — | ||||

| — | ||||||

| — | ||||||

| Кукуруза на силос: | — | |||||

| — | ||||||

| — | , | |||||

| — | ||||||

| Многолетние травы на сено | ||||||

| — | ||||||

| — |

4. Величину подпитывания от грунтовых вод (в мм) за вегетационный период или месяц можно определять по формуле Б. С. Маслова

Ег=

где

Изменение влагозапасов в почвогрунтах за любой период приводит и к изменению положения уровня грунтовых вод. Данную зависимость описывают уравнением

где

С помощью мелиоративной системы можно управлять водным режимоми его элементами: уменьшать приток поверхностных и грунтовых вод со стороны (за счет оградительной сети), увеличить или уменьшать сток с осушаемой территории (за счет осушительной сети и сооружений на ней), а применяя агротехнические приемы, частично регулировать и суммарное водопотребление Е.

При проектировании мелиоративных систем следует составлять также баланс питательных веществ, т. е. поступление их с различными видами и потребление растениями.

Основными методами регулирования являются — орошение и осушение.

Мелиоративная практика оперирует двумя терминами: метод регулирования и способ регулирования. Здесь в слова метод и способ (грамматические синонимы) вкладывается разный смысл.

По воздействию на почву и растения мелиорации орошением делят на увлажнительное, удобрительное и специальное.

Увлажнительное орошение делится на действующее регулярно и однократно.

При регулярно действующем орошении почва увлажняется в необходимые сроки и в требуемом количестве в любой части оросительной системы. При поступлении воды в оросительную сеть из источника самотеком орошение называют самотечным. В случае подъема воды из источника в оросительную сеть насосными станциями орошение называют механическим. Регулярное орошение в бывшем СССР использовали на 85%, а механическое — на 15% орошаемой площади.

При однократно действующем орошении почва увлажняется один раз в год путем затопления земель водами весеннего стока (лиманное орошение) или паводковыми водами (паводковое орошение). Лиманное и паводковое орошение распространено преимущественно в России и Казахстане, занимая около 10% всей орошаемой площади.

Удобрительное орошениеприменяют для внесения удобрений в почву с помощью воды, которая, являясь растворителем удобрений, транспортирует их в почву. Сюда относится полив сточными водами, а также полыми водами, содержащими большое количество взвешенных наносов, которые отлагаются на полях и удобряют их. Удобрительное орошение пока еще мало распространено и занимает около 1% орошаемых площадей.

Специальное орошениевключает отеплительное, окислительное, почвоочищающее и др. Отеплительное орошение применяют для согревания почвы путем полива ее водой более теплой, чем почва. Для этой цели используют отработанные воды теплоцентралей, атомных электростанций, термальные воды. При окислительном орошении поливную воду обогащают кислородом и подают на поля, почвы которых им обеднены (пойменные луга, рисовые поля). Почвоочищающее орошение применяют для удаления из почвы избытка солей, истребления вредителей сельскохозяйственных растений (мышей, личинок майского жука) путем затопления водой очищаемой почвы, это широко распространено в Узбекистане, Туркмении, Азербайджане, на Северном Кавказе и в южных областях Украины.

Методы регулирования осушением. Методы осушения — основные при устранении избыточной увлажненности земель (или принципы воздействия на водный режим).Их назначают в зависимости от типов водного питания и причин избыточного увлажнения.

Применяют следующие основные методы осушения.

1. Понижение уровня грунтовых вод — на объектах атмосферного и грунтового безнапорного водного питания на водопроницаемых почвогрунтах.

2. Снижение напорности грунтовых вод — на объектах грунтово-напорного водного питания.

3. Ускорение стока поверхностных вод и отвода воды из пахотного горизонта — на объектах атмосферного водного питания на водоразделах и пологих склонах с тяжелыми по механическому составу слабопроницаемыми почвогрунтами.

4. Ограждение осушаемой территории от притока со стороны избыточных поверхностных и грунтовых вод (перехватывание этих вод).

Источник