Процессы самоочищения почвы и их роль в обезвреживании отходов.

Почва обладает выраженной способностью к самоочищению, в процессе которого органические загрязнения разрушаются до простых неорганических веществ (минерализация), погибают многие патогенные микроорганизмы (обеззараживание), происходит постепенное очищение от экзогенных химических загрязнителей (детоксикация), а из продуктов расщепления синтезируются новые органические вещества (гумификация), повышающие плодородные свойства почвы.

Самоочищение является сложным процессом, осуществляющимся, прежде всего, благодаря деятельности почвенных микроорганизмов. Большое значение имеют также структура почвы и ее физико-химические свойства, содержание в ней кислорода и влаги.

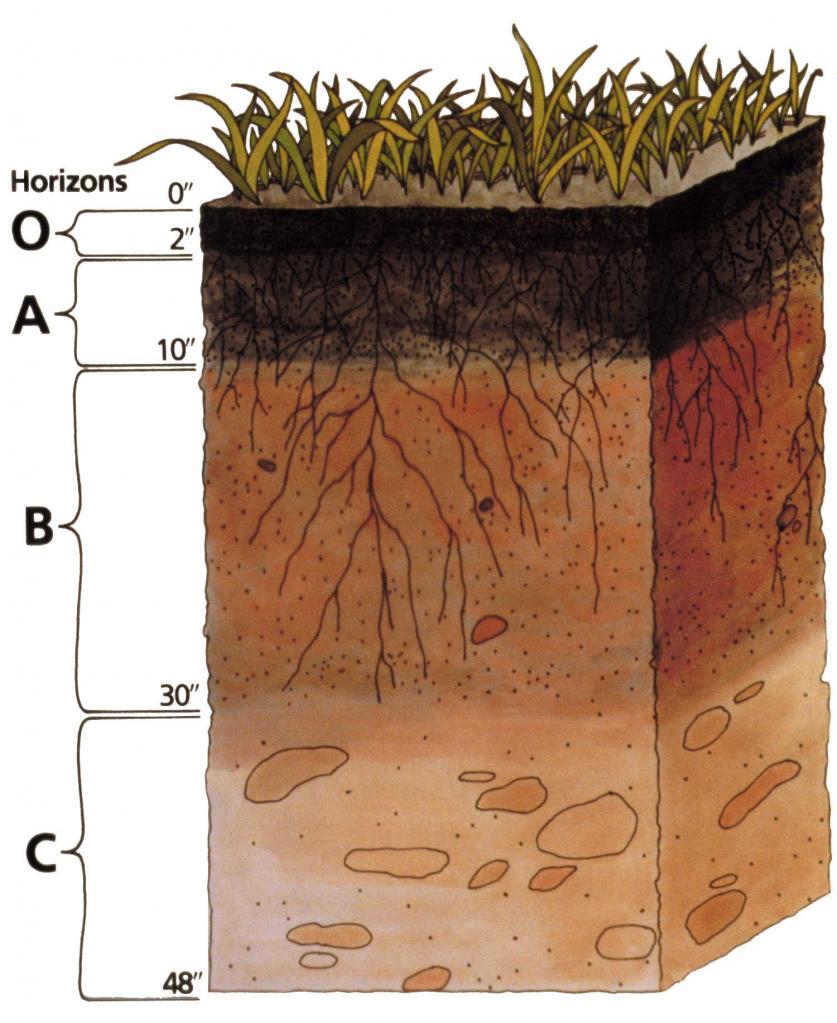

Жидкая часть попавших в почву отбросов фильтруется через почву, и подвергается сорбции почвенными частицами. Твердые органические загрязнители (растительные, животные остатки, экскременты, твердые бытовые отходы и др.), а также вирусы, бактерии, яйца гельминтов и другие микроорганизмы задерживаются в порах верхних слоев почвы, где обитает большое количество бактерий сапрофитов, простейших, паразитических червей, личинок насекомых, водорослей, грибков, принимающих непосредственное участие в процессах разложения и преобразования органического материала. В зависимости от уровня кислорода в почве разложение органических веществ протекает по аэробному или анаэробному пути.

Углеводы в аэробных условиях расщепляются до двуокиси углерода и воды, в анаэробных вначале образуются жирные кислоты, которые затем распадаются до органических спиртов, диоксида углерода, метана и других газообразных веществ. Жиры расщепляются медленнее, чем углеводы. В аэробных условиях под действием экзоферментов, выделяемых почвенными микроорганизмами, они вначале расщепляются до жирных кислот и глицерина, а затем разлагаются эндоферментами до диоксида углерода и воды с выделением энергии. При недостатке кислорода расщепление жиров протекает почти по тому же пути, что и расщепление углеводов в анаэробных условиях, с образованием диоксида углерода, метана, водорода. Образуется также большое количество летучих жирных кислот, обладающих неприятным запахом.

Азотсодержащие органические соединения попадают в почву в виде белков, аминокислот и других продуктов белкового обмена, в частности, мочевины. Белки расщепляются до альбуминов и пептонов, а затем до аминокислот. Большая часть аминокислот используется почвенными микроорганизмами для синтеза собственных белков и других азотсодержащих соединений, а также как энергетический материал. Другая часть аминокислот подвергается дезаминированию с образованием аммиака, диоксида углерода и воды. Этот процесс является первым этапом минерализации азотсодержащих соединений и называется аммонификацией. Мочевина, подвергаясь гиролизу ферментами уробактерий, также превращается в аммиак. В аэробных условиях образовавшийся аммиак превращается в аммония карбонат и включается во второй этап минерализации – нитрификацию. В ходе нитрификации аммонийные соединения окисляются бактериями рода B. nitrosomonas до азотистых соединений (нитритов), а нитриты, при участии B. nitrobacter — до азотных (нитратов). Нитраты являются завершающим продуктом минерализации белков. В ходе окисления других промежуточных продуктов распада белков образуются также сульфаты, фосфаты, и карбонаты. Образовавшиеся неорганические соединения используются как питательный материал растениями. Так осуществляется одна из главнейших экологических функций почвы — участие в круговороте веществ в природе.

В анаэробных условиях распад белковых веществ происходит с образованием токсичных, обладающих зловонным запахом, промежуточных продуктов: индола, скатола, меркаптанов, летучих жирных кислот, сероводорода. Этому способствуют перенасыщение почвы органическими отходами, большая влагоемкость и капиллярность, тяжелый механический состав, препятствующие нормальному воздухообмену с атмосферным воздухом.

Одновременно с процессами нитрификации в почве происходят и процессы денитрификации – восстановление микроорганизмами нитратов до нитритов, аммиака, оксидов азота или свободного азота. Этот процесс имеет важное значение, так как при дефиците кислорода в почвенном воздухе для процессов самоочищения может использоваться кислород, образующийся в результате восстановления нитратов. Кроме того, за счет процессов денитрификации пополняется содержание азота в атмосферном воздухе.

По мере очищения от органических загрязнителей почва освобождается и от биологических загрязнений. Большинство, в основном неспороносных, патогенных микроорганизмов и яйца гельминтов погибают от высыхания, действия солнечных лучей, бактериофагов и антибиотиков, конкуренции со стороны сапрофитов, отсутствия привычного питательного материала и условий.

В итоге всех процессов самоочищения в почве образуется гумус (перегной) – органическое вещество, в состав которого входят гемицеллюлозы, органические кислоты, жиры, минеральные вещества и синтезированные почвенными микроорганизмами протеиновые комплексы.

Таким образом, органические компоненты, попавшие в почву в виде загрязнений, возвращаются в нее в новом качестве – богатом вновь синтезированными органическими веществами комплексом, не загнивающим, не выделяющим зловонных запахов, лишенным патогенной микрофлоры (за исключением спорообразующих форм), но содержащим большое количество сапрофитных микроорганизмов и являющимся хорошим питательным субстратом для растений.

Как видно из вышеизложенного, процессы самоочищения почвы имеют большое гигиеническое значение. Именно они позволяют утилизировать колоссальное количество отходов, параллельно используя их для увеличения плодородного слоя почвы, питания растений и других почвенных микроорганизмов. Не следует забывать также о том, что почва обладает и определенными возможностями расщепления различных экзогенных токсических соединений. Самоочищающие свойства почвы используются в почвенных методах обезвреживания бытовых отбросов. На основе принципов очищения загрязнителей в почве смоделированы и широко используются искусственные установки по очистке и обезвреживанию твердых и жидких отбросов.

Однако самоочищающие способности почвы не безграничны. Чрезмерное бытовое загрязнение ее, а также возрастающая техногенная нагрузка, вызывая гибель сапрофитной микрофлоры, главной обезвреживающей силы, значительно снижают ее очищающие функции, что может привести к весьма неблагоприятным последствиям.

Источник

Самоочищение почвы — значение, этапы и процессы

Самоочищение почвы — достаточно долгий и сложный для природы процесс. Это процедура превращения вредных органических веществ в полезные неорганические. Все вредные вещества, которые попадают в почву, через некоторое время фильтруются и теряют любые отрицательные и вредные свойства.

Процессы самоочищения почвы

Почва обладает самыми уникальными свойствами самоочищения. Почвенные микроорганизмы занимаются этим делом. Также уровень влаги, кислорода и физико-химические свойства играют важную роль. Почвенные микроорганизмы фильтруют вредные отбросы, которые попадают в грунт в виде неочищенной воды. В порах верхних слоев почвы задерживаются разные твердые вещества.

• животные останки и растительные;

Скорость разложения зависит от уровня кислорода в почве. Аэробный или анаэробный способ очистки помогает разложению органических веществ.

Аэробные условия

Самоочищение почвы этим способом проходит так:

• в почве образуются жирные кислоты;

• потом распадаются на разные газообразные вещества в виде метана, органических спиртов и диоксида углерода.

Сами жиры разлагаются гораздо медленнее углеводов. Вначале жиры расщепляются на жирные кислоты, а уже после происходит тот процесс, который описан выше. При недостатке в почве кислорода образуется много неприятных по запаху жирных и летучих кислот. Также в почву попадают вещества, содержащие большое количество азотистых соединений. Относятся к категории продуктов белкового обмена. Проходя долгие стадии расщепления, они медленно превращаются в аминокислоты. Большинство белков используют аминокислоты как свой энергетический материал. Аммонификация проходит в начале минерализации. Также в процессе минерализации задействована и мочевина, которая со временем превращается в аммиак. В завершающей стадии минерализации фактически все вещества превращаются в нитраты. После этого все растения получают питательные вещества.

Анаэробные условия

Чтобы понять важность значения самоочищения почвы, необходимо изучить анаэробные условия. В таких условиях почва перенасыщается отходами, в результате чего формируется большая влагоемкость и капиллярность. Кроме нитрификации проходит процесс денитрификации, где микроорганизмы нитратов восстанавливаются до нитритов, аммиака и оксидов азота. Это происходит в условиях недостатка кислорода и способствует быстрому восстановлению почвы. Также во время денитрификации атмосферный воздух получает дополнительное насыщение азотом. Чем быстрее почва очистится от органических загрязнений, тем быстрее биологические загрязнения превратятся в полезные ресурсы, которые называются удобрением или компостом. В основном патогенные микроорганизмы и яйца гельминтов погибают от высыхания, что способствует очищению почвы.

Образование гумуса

В результате самоочищения образуется гумус – это специальное органическое вещество, способствующее большей плодородности почвы. В народе его называют перегной. Как видим, органические компоненты, которые тем или иным образом попали в почву в виде загрязнений, постепенно вновь превращаются в полезные вещества. Их можно использовать как удобрения. К сожалению, спорообразующие формы не могут превратиться во что-то полезное для грунта. Чтобы образовался перегной, в среднем требуется весь теплый сезон до начала первых морозов. Для образования компоста требуется в среднем год или два. Если в хозяйстве есть куры, то желательно, чтобы они перебирали его постоянно, тогда компост намного быстрее станет полезным удобрением. Благодаря компосту можно существенно повысить урожайность без использования химии.

Мероприятия по охране почвы

Чтобы сохранить качество почвы на таком уровне, который не позволит развиваться разного рода заболеваниям, необходимо проводить комплекс мероприятий, которые не только сберегут, но и повысят урожайность. С этой целью создаются специальные экспертизы, которые:

• занимаются наблюдением за санитарным состоянием почвы;

• проводят планировочные мероприятия;

• осуществляют гигиеническое нормирование;

• создают законодательные, технологические санитарно-технические условия, которые способствуют быстрому и эффективному очищению почвы.

Самым важным аспектом в санитарной охране почвы является разработка гигиенических нормативов. Эти нормативы помогают определить, насколько безопасно или небезопасно то или иное вещество для почвы. Но все эти нормативы еще развиты слабо, поскольку разработано их только 200, в то время как в почву попадает больше, чем десятки тысяч таких веществ.

Технические мероприятия направлены на то, чтобы создать безотходное или малоотходное производство на предприятия, а также максимально снизить возможный уровень загрязнения. Чтобы обезвредить твердые отходы, необходимо:

• создавать мусоросжигательные заводы;

• строить заводы биометрической обработки;

• разделять отходы по категориям для дальнейшей утилизации.

Самоочищение почвы будет совсем неэффективным, если при современном темпе жизни и производства не проводить переработку отходов и очистку от жидких отбросов. Для этой цели проводят ассенизацию или устанавливают канализации. Если нет возможности оборудовать свой дом канализацией, необходимы дворовые уборные. По санитарно-гигиеническим нормам, они должны находиться на расстоянии не ближе, чем 20 метров от жилого сектора. Чтобы предотвратить заражение почвы, необходимо раз в день место возле туалета посыпать хлорной известью. Если такой возможности нет, то нужно стараться хоть раз в 2 месяца чистить выгребные ямы.

Также необходимо обустроить такие объекты дренажем, чтобы отходы по трубам шли в водоем и там очищались путем гидролиза.

Этапы самоочищения почвы

Они выглядят следующим образом:

- Во время гниения происходит аэрация, то есть поглощение кислорода; минерализация и формирование минеральных веществ; гумификация, то есть образование гумуса.

- При брожении поглощается энергия, и формируются зловонные газы в виде аммиака, метана, водорода и других.

- Нитрификация – окислительный процесс.

- Денитрификация – обеднение почвы полезными азотистыми веществами.

В статье перечислены все основные стадии самоочищения почвы, а также комплекс мероприятий, которые может провести человек самостоятельно. Дело в том, что почва может самоочищаться без негативного влияния человека. Потому задача человечества минимизировать влияние на почву и уменьшить количество отходов, ведь природа не справляется с ними в полном объеме. Если продолжится загрязнение почвы такими же темпами, то уже через 20 лет люди не смогут употреблять чистую и не зараженную пищу, что очень опасно для здоровья.

Источник

Самоочищение почвы

Почва является важной составной частью биосферы, в которой происходит обезвреживание (детоксикация) основной массы поступающих в нее органических веществ: растений, деревьев, насекомых, животных – это белки, жиры, углеводы (Б,Ж,У) и продукты их обмена. Они распадаются до образования неорганических веществ – этот процесс называется минерализацией.В результате этого в почве образуется новое органическое вещество –гумус(греч. – перегной). А этот процесс называется гумификацией. Гумус не пахнет, медленно разлагается на составные части, которые усваивают растения. Он очень необходим растениям для полноценного роста.

Вместе оба процесса – минерализация и гумификация, направленные на восстановление первоначального состояния почвы, получили название процессовсамоочищения почвы. Это сложный процесс, зависящий от химического состава почвы, ее физических свойств (пористости, воздухо- и влагопроницаемости (например, песок, глина и т.д.), обеспечивающих доступность воздуха и воды, состава микрофлоры и фауны почвы.

Переработка чужого для почвы органического вещества может осуществляться в аэробных и анаэробных условиях. И в тех, и в других условиях «работают» специально приспособленные для этих процессов организмы. Так процесс переработки в аэробных условиях называется гниением и осуществляется насекомыми, червями, грибами и, в основном, микроорганизмами. В анаэробных условиях органические вещества разлагаются неспороносными гнилостными микроорганизмами, вызывающие брожение.

Таким образом, при гниении (аэробном процессе) этапы очищения почвы состоят из: 1) аэрации (оксигенации) – поглощения кислорода; 2) минерализации – распада Б,Ж,У с образованием минеральных веществ и 3) гумификации – синтеза нового органического вещества — гумуса. При этом процессе переработки всегда выделяется тепло – энергия, способствующая размножению соответствующих насекомых и микроорганизмов. У человека процесс гниения наблюдается при застойных процессах в толстом кишечнике (запорах).

Очищение почвы путем брожения (анаэробном процессе) идет с поглощением энергии и образованием зловонных или горючих газов (метана, водорода, аммиака, меркаптанов и др.). Этот же процесс имеет место в кишечнике человека при «несварении желудка».

Рассмотрим процессы переработки Б,Ж,У в аэробных и анаэробных условиях.

Углеводы – в аэробных и анаэробных условиях окисляются до углекислого газа и воды, образуются карбонаты. Этот процесс называется карбонификацией. Часть углеводов идет на строительство организмов – микробов, насекомых, червей.

Жиры – в аэробных условиях медленно окисляются до образования глицерина, жирных кислот, серной кислоты и сульфатов, фосфорной кислоты и фосфатов – процессы сульфидизации и фосфатизации. В анаэробных условиях разложение идет до углекислого газа, водорода (горит с образованием воды — огни на могилах), сероводорода и зловонных газов.

Белки при анаэробном процессе разлагаются до аммиака. При аэробном процессе вначале также образуется аммиак, но в присутствии кислорода переводится микроорганизмами в азотистую кислоту и нитриты, затем при дальнейшем контакте с кислородом – в азотную кислоту и нитраты. Этот окислительный процесс минерализации белков называется нитрификацией и имеет гигиеническое значение: по нему судят о времени попадания белков в почву. При свежем загрязнении – в почве больше аммиака или нитритов, при старом – нитратов. Этими минералами питаются растения и микроорганизмы, строя свои телесные оболочки. Параллельно, другие микроорганизмы восстанавливают нитраты до аммиака и свободного азота. Этот обратный процесс идет с выделением этих газов и называется денитрификацией, вызывающей обеднение почвы полезными азотистыми веществами. То есть, в почве идут одновременно два параллельных процесса: более быстрый – нитрификации и более медленный – денитрификации.

33.Загрязнение почвы. Роль примесей в почве антропогенного характера

С появлением человека почва стала интенсивно загрязняться искусственными загрязнителями, чуждыми природе и человеческому организму. И называются они ксенобиотиками – «чужаками». По структуре они могут быть трех видов: а) физические — крупные структуры: строительный материал, пластмассовые бутылки и др.; б) химические — свинец, радиоактивные вещества и др., и в) биологические – вирусы, бактерии, простейшие.

По способу попадания в почву загрязнители делят на 2 группы:

1)вносимые целенаправленно, планомерно – пестициды, удобрения, стимуляторы роста растений и т.д.;

2)попадающие случайно, с техногенными жидкими или твердыми выбросами — выхлопные газы автомашин, газы заводов, ТЭЦ и т.д.

По происхождению они могут быть промышленными (металлы, нефтепродукты), автомобильными (сажа, свинец), сельскохозяйственными (навоз, помет), результатами аварий, испытаний атомных бомб или военных действий (повышенная радиоактивность, применение дефолиантов).

Опасность этих ксенобиотиков заключается в том, что, попадая в почву в результате хозяйственной деятельности человека и, практически, не изменяясь в ней, они, смешиваясь с почвенными водами, включаются в пищевую цепь: почва-растение-животное-человек и создают искусственные биогеохимические районы, формирующие повышенную заболеваемость проживающих на их территории людей, обусловленную антропогенным происхождением. Это могут быть иммунотоксическое, аллергенное, мутагенное, канцерогенное, терратогенное воздействие, а также раннее возникновение и агрессивное развитие обычных болезней, особенно у детей, в целом сокращающих продолжительность жизни.

Одна из теорий происхождения ВИЧ-инфекции: атомные испытания в атолле Бикини – выделение радиоактивной пыли – осаждение ее на почву и растения Центральной Африки – поступление в организм питающихся плодами обезьян – мутация природного обезьяннего возбудителя СПИДа – заражение человека (СПИД человеческий).

Существующие вокруг металлургических заводов повышенные выбросы фтора приводят к некрозу листьев у плодовых деревьев, флюорозу, болезням печени, почек, желудочно-кишечного тракта у людей и кроветворения у детей; никеля – к учащению заболеваний шизофренией; ртути – заболеваниям эндокринной и нервной систем, мочеполовых органов у мужчин и снижению фертильности у женщин; свинца – расстройству кроветворения, репродуктивной системы и злокачественным новообразованиям.

Стремление побыстрее и в большем объеме вырастить урожай овощей толкает производителей на повышенное внесение в почву удобрений – нитратов. Для растений нитраты необходимы для построения белка и хлорофилла. В Европе вносят в 30-40 раз больше удобрений, чем в России, в связи с чем требуется тщательный контроль за ввозимыми оттуда овощами. У разных растений нитраты скапливаются в разных частях плодов. У огурцов и кабачков — в 10 раз больше в кожуре; у капусты – в кочерыжке; у арбузов и дыни — в 40 раз больше в мякоти; у картофеля – в середине. Большие корнеплоды содержат больше нитратов, чем средние. При повышенном содержании нитратов разрезанный картофель краснеет, в середине у него формируется гниющая полость, из-за чего он долго не хранится. Если взрослый человек на суточную дозу нитратов в 200-300 мг на кг веса не реагирует, то у ребенка реакция начинается с 4-5 мг/кг. Сами нитраты не опасны, но под влиянием микрофлоры кишечника они переходят в ядовитые нитриты, которые соединяются с гемоглобином крови и переводят его в метгемоглобин, не усваивающий кислорода, что ухудшает развитие ребенка и способствует развитию болезней у взрослых. В больших количествах (чаще с дыней) нитраты вызывают вначале расстройство кишечника, боли в животе, а всасываясь – отравление организма. Чтобы уменьшить поступление нитратов с овощами применяют следующие приемы. Картофель замачивают разрезанными дольками на 2-3 часа в теплой воде и отваривают (нельзя в алюминиевой посуде!). Тепличные помидоры и огурцы замачивают на 2-3-часа; зеленый лук и петрушку выдерживают в холодильнике в течение суток. Неиспользованный салат из тертой свеклы через 3-5 часов выбрасывают, поскольку в ней под влиянием кислорода воздуха образуются нитриты. У квашеной капусты нитраты переходят в раствор – пить его не рекомендуется.

Источник