Распознавание удобрений по химическим реакциям

- Главная Страница

- Поиск По Сайту

- Контакты Обратная связь

- Главная

- Растениевосдство

- Агрохимический анализ удобрений и почв

- Анализ удобрений

Анализ удобрений

Подготовка удобрений к анализу.

Минеральные удобрения отбирают для анализа в количестве 8-10кг – первоначальная проба. Усредняя методом конверта, отбирают лабораторную пробу, измельчают комочки и гранулы в порошок а затем отбирают аналитическую пробу.

Навоз и компосты. Отобранную из первоначальной лабораторную пробу измельчают до получения частиц соломы не более 1см, обрабатывают 0,5 н раствором серной кислоты, которая связывает катионы аммония и препятствует потере азота в виде аммиака.

Массу доводят до воздушно – сухого состояния, измельчают до прохождения частиц через сито с отверстиями диаметром 1мм.

Торф доводят до воздушно – сухого состояния, при этом измельчают, чтобы комочки были не более 1см. Отбирают лабораторную пробу и измельчают с просеиванием через сито с диаметром ячеек 2мм.

КАЧЕСТВЕННОЕ РАСПОЗНАВАНИЕ ОСНОВНЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ

Значение. Минеральные удобрения анализируют с двоякой целью:

— определение процента действующего вещества (количественный анализ);

— качественное распознавание удобрений.

В агрономической практике чаще приходится прибегать ко второму анализу, т. к. содержание питательных веществ должно соответствовать государственным стандартам и контролируется специальной лабораторной службой. Задачей агронома является соблюдение правильных условий хранения и применения удобрений, при которых исключались бы потери питательных веществ.

При правильном хранении удобрений, не допускающем их смешивания, грамотном ведении документации и этикетировании удобрении в складских помещениях, отпадает надобность и в качественном распознавании удобрений.

Однако в практике иногда приходится прибегать к этому виду анализов. Они не требуют сложных реактивов и оборудования, выполняются быстро и дают вполне надежные результаты.

Следует помнить, что принятие одной формы удобрений за другую (например, карбамида за аммонийную селитру) и тем более – одного вида удобрений за другой (калийных за азотные и т. д.) ведет к грубым агрономическим ошибкам.

РАСПОЗНАВАНИЕ УДОБРЕНИЙ ПО ВНЕШНИМ ПРИЗНАКАМ

Аммонийная селитра. Характерным свойством для аммонийной (аммиачной) селитры является высокая гигроскопичность, вследствие чего она в порошковидном (кристаллическом) состоянии сильно слеживается. Поэтому она часто имеет вид комков различной величины или крупных глыб. Цвет аммонийной селитры белый, желтый. В настоящее время выпускается гранулированная аммонийная селитра белого, розового цвета, слеживаемость которой значительно меньше.

Сульфат аммония. Кристаллический порошок. Продукт с заводов синтетического аммиака – белого цвета, без запаха. С коксохимических заводов – продукт желтоватых и зеленоватых оттенков, с резким запахом ароматических углеводородов.

Мочевина. (Карбамид, полный амид угольной кислоты) – белый мелкокристаллический продукт без запаха, слеживается. Гранулированная мочевина внешне похожа на гранулированную аммонийную селитру.

Кальциевая селитра. Сильно гигроскопична. На воздухе расплывается. Выпускается в виде комков, чешуек темно – кремового цвета, а также в гранулированном состоянии.

Суперфосфат. Выпускается в гранулированном и порошковидном состоянии. Порошковидный суперфосфат представляет собой светло – серый аморфный порошок с включением комков разной величины и характерным кислым запахом.

Гранулированный простой суперфосфат имеет вид шероховатых неровных гранул. Двойной суперфосфат в гранулированном виде по внешним признакам не отличается от простого суперфосфата.

Фосфатшлак и томасшлак. Тонко измельченный, пылящий при встряхивании порошок темного цвета, очень тяжелый, напоминающий цемент.

Преципитат. Тонкодисперсный белый порошок.

Хлорид калия. Кристаллическое рассыпчатое вещество розоватого или светло-серого цвета.

Сульфат калия. Мелкий кристаллический порошок белого или желтоватого цвета.

Калийная соль. Калийная соль смешанная бывает разных оттенков: сероватая, зеленоватая, красноватая, но обязательно содержит кристаллы, окрашенные в красный цвет (минерал сильвинит), из-за присутствия солей железа.

Нитрофоска. Сложное удобрение, содержащее азот, фосфор и калий. Выпускается в гранулированном состоянии. По внешнему виду похоже на гранулированный суперфосфат. В отличие от последнего гранулы нитрофоски имеют глянцевидную поверхность и при внимательном рассмотрении в них видны красные кристаллы (либо они имеют розовую окраску).

РАСПОЗНАВАНИЕ УДОБРЕНИЙ ПО ХИМИЧЕСКИМ РЕАКЦИЯМ.

В целях распознавания минеральные удобрения подразделяют на две группы – растворимые в воде и нерастворимые.

Удобрения кристаллического сложения являются растворимыми, аморфные – нерастворимыми. К растворимым относят два вида удобрений – азотные и калийные, к нерастворимым – фосфорные (несколько условно) и известковые.

Источник

Сельское хозяйство | UniversityAgro.ru

Агрономия, земледелие, сельское хозяйство

Популярные статьи

Удобрения

Удобрения — вещества, предназначенные для улучшения питания растений и воспроизводства плодородия почв в целях увеличения урожайности сельскохозяйственных культур и повышения качества растениеводческой продукции.

Слово «удобрение» в русском языке имеет двойной смысл. Во-первых, он обозначает технологический процесс удобрения почвы, во-вторых, обозначает применяемые для этой цели вещества. Д.Н. Прянишников вкладывал в понятие «удобрение» следующий смысл: удобрение — пища для растений, способное усиливать мобилизацию питательных веществ в почве, повышать энергию жизненных процессов и изменять свойства почвы, то есть удобрение оказывает многостороннее прямое и косвенное воздействие на почву и растения.

Содержание понятия «удобрение» (по Д.Н. Прянишникову)

Значение удобрений

В связи с многофункциональной ролью удобрений в агроценозе их значение возрастает с повышением продуктивности земледелия, что подтверждается опытом ведения сельского хозяйства во многих высокоразвитых странах мира.

Органические и минеральные удобрения влияют на структуру почвы, реакцию почвенного раствора, скорость микробиологических процессов, активно участвуют в воспроизводстве плодородия, влияют на питание, рост и развитие растений, устойчивость к неблагоприятным внешним факторам и, в целом, на урожай и его качество. Например, почвы, систематически удобряемые навозом, характеризуются меньшей кислотностью, большим содержанием доступных для растений форм фосфора, повышенным количеством гумуса и общего азота, большей степенью насыщенности основаниями. Удобрения являются основой химизации земледелия.

При возделывании сельскохозяйственных культур происходит отчуждение питательных веществ с урожаем, потеря с поверхностным стоком и инфильтрации в глубоки слои, эрозии. В результате изменяется баланс питательных веществ, снижается плодородие, урожайность культур и качество продукции. Для нивелирования дефицит биогенных элементов в почве применяют удобрения.

Растения в процессе своей жизнедеятельности образуют сухое вещество за счет поглощения углекислого газа воздуха, воды и минеральных веществ почвы. В результате растения накапливают определенные вещества, которые характеризуют химический состав растений.

Наиболее важными, так называемыми биофильными, питательными элементами являются азот, фосфор и калий. Количество усвоенных растениями элементов питания, содержащиеся во всех органах и во всей массе урожая, позволяет определить их потребность в питательных веществах. Потребление питательных веществ выражают в кг на 1 га или в кг на 1 т товарной продукции с учетом побочной. Оптимальное содержание и соотношение элементов питания в почве при условии достаточности других факторов жизни растений позволяет получать максимально возможные урожаи культур с высоким качеством.

Д.Н. Прянишников отмечал: странам Западной Европы потребовалось 100 лет для увеличения урожайности пшеницы с 0,7 до 1,6 т с 1 га за счет применения плодосмена и улучшения обработки почвы, и 25 лет для повышения урожайности с 1,6 до 3 т с помощью удобрений.

В России до половины всего прироста урожая культур обеспечивает использование удобрений. Например, внесение удобрений на почвах Нечерноземной зоны, характеризующихся низким естественным плодородием, или на южных почвах с ограниченной влагообеспеченностью, позволяют получать прирост урожая до 75%.

Физико-механические свойства удобрений

Потери удобрений при транспортировке и хранении могут быть связаны с их способностью к расслоению — сегрегации (для смешанных удобрений), упругостью паров и вязкостью (для жидких форм), насыпной плотностью и углом естественного откоса (для порошковидных форм). Организация транспортировки и хранения удобрений связана и с огне- и взрывоопасными свойствами, остаточной кислотностью, скоростью и условиями разложения, токсичностью. Например, калийная селитра при смешивании с опилками способна образовывать пожаро- и взрывоопасные смеси, а жидкий аммиак или его водные растворы имеют сильный удушающий запас.

Свойства удобрений могут варьировать в широких пределах в зависимости от технических особенностей производства, исходного сырья и его состава, регламентируются техническим условиями (ГОСТами и ТУ). Так, для мочевины допустимая влажность составляет не более 0,2-0,3%, кальциевой селитры — не более 14%, порошковидного суперфосфата — не более 12%, калийных удобрений — от 1 до 6%. Не соответствие предъявляемым требованиям влечет изменения физико-механических свойств удобрений, что делает их малопригодными для использования.

Одним из свойств удобрений, сильно влияющим на использование удобрений, является гигроскопичность — способность поглощать влагу из воздуха. К сильногигроскопичным удобрениям относят кальциевую (9,5 балла из 10 возможных) и аммонийную (9,3 балла) селитры, хлорид калия 3,2-4,4 балла, сульфат калия 0,2 балла. Условия хранения, транспортировки и упаковки удобрений определяются этим свойством. Сильногигроскопичные удобрения хранят и транспортируют в герметичной таре, чаще, в полиэтиленовых мешках.

Сыпучесть — пригодность удобрений для механического внесения с помощью туковысевающих агрегатов, зависит от влагоемкости. Предельная влагоемкость минеральных удобрений соответствует максимальной влажности, при которой сохраняется способность рассеиваться туковыми сеялками.

При хранении или длительной перевозке удобрения могут слеживаться. Использование слежавшихся удобрений связано с большими затратами на измельчение перед внесением в почву. Слеживаемость зависит от гигроскопичности, влажности, гранулометрического состава, условий и длительности хранения. Слеживаемость оценивается по 7-балльной шкале и определяется по сопротивлению к разрушению слежавшегося удобрения. К сильному слеживанию склонны простой порошковидный суперфосфат (7 баллов), мелкокристаллический хлорид калия (6 баллов); слабо слеживается сульфат аммония (2-3 балла), устойчив к слеживанию сульфат калия, калимагнезия (1 балл).

Физико-механические свойства минеральных удобрений связаны с гранулометрическим составом, то есть с размером частиц. Его определяют при методом сит. Гранулометрический состав влияет на равномерность внесения по площади поля. Однородный гранулометрическим составом при разбрасывании центробежными разбрасывателями обеспечивает равномерность распределения по ширине захвата агрегата. При неоднородном гранулометрическом составе наблюдается сепарация, то есть разбрасывание частиц удобрения различных размеров и массы на разное расстояние от туковысевающего агрегата: более крупные и тяжелые частицы отлетают на большее расстояние, что создает неравномерность распределения.

Сохранение гранулометрического состава при хранении, транспортировке и внесении в почву зависит от прочности гранул, который характеризуется механической прочностью на раздавливание (в кгс/см 3 ) и истирание (в %). Прочность гранул связана с влажностью, размером и формой частиц, наличия гидрофобных добавок, плотности упаковки удобрений, длительности хранения.

Рассеиваемость, или сыпучесть, — подвижность частиц удобрений при их внесении туковыми сеялками. Рассеиваемость оценивают по 12-балльной системе.

При транспортировке удобрений и расчете размеров складских помещений учитывают плотность удобрений, то есть объем единицы массы (1 т/м 3 ) и массу единицы объема. К наименее плотным относятся хлорид аммония и мочевина (0,58—0,65 т/м 3 ), тяжелым — томасшлак, известняковая и фосфоритная мука (2,01-1,62 т/м 3 ).

Некоторые удобрения, обладающие хорошими физико-механическими свойствами, например, сульфат аммония, сульфат калия, допустимо транспортировать и хранить бестарным способом — насыпью. При их хранении учитывают угол естественного откоса (покоя), который образуется горизонтальной плоскостью (поверхностью) и линией откоса кучи удобрения.

Источник

Анализ удобрений

РАСПОЗНАВАНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ ПО КАЧЕСТВЕННЫМ РЕАКЦИЯМ

При отсутствии паспорта на удобрение или при долгом его хранении возникает необходимость проведения качественного и количественного анализа.

По внешнему виду все минеральные удобрения делят на две группы – кристаллические и аморфные (порошковидные). Кристаллические удобрения хорошо растворимы в воде. Аморфные – слаборастворимы или нерастворимы.

Кристаллическое строение характерно для азотных удобрений (кроме цианамида кальция –CaCN2), калийных удобрений (кроме калимага K2SO4*2MgSO4 и печной золы) и сложных азотно-фосфорно-калийных удобрений – аммофоса (NH4H2PO4), диаммофоса ((NH4)2HPO4), нитрофоски. Аморфное состояние характерно для фосфорных и известковых удобрений.

Ход анализа кристаллических и аморфных удобрений различен.

I. Диагностика кристаллических удобрений

1) Испытывают поведение растертых кристаллов удобрения на раскаленном древесном угле: амидные и аммиачные удобрения плавятся с выделением аммиака; нитратные — вспыхивают и быстро сгорают: натриевая селитра – желтым пламенем, калийная селитра – фиолетовым, аммиачная селитра – вспыхивает и быстро сгорает с выделением белого дымка (аммиака).

2) Растворяют примерно 1 г удобрения в 15-20 мл дистиллированной воды. Раствор разливают в три пробирки и добавлением 10 %-ного NaOH или KOH, 5 %-ного BaCl2 и 1 %-ного AgNO3 устанавливают содержание конкретного катиона или аниона. Так, при действии щелочи на раствор удобрения, содержащего ион аммония (NH4Cl, NH4NO3, (NH4)2SO4), выделяется аммиак, который определяется по запаху :

Мочевина при реакции со щелочью характерных продуктов не дает.

Реакция с хлористым барием позволяет определить наличие в составе удобрения иона SO4 = . К раствору удобрения в пробирке прибавляют 2-3 капли BaCl2. Появление белого осадка (BaSO4), нерастворимого в слабой уксусной или соляной кислоте, подтверждает присутствие в составе удобрения иона SO4 =.

Реакция с азотнокислым серебром служит для определения иона Cl — :

к раствору удобрения добавляют 2-3 капли AgNO3 . Появление белого творожистого осадка указывает на присутствие в составе удобрения иона Cl — .

Калийные удобрения, в отличие от азотных, не сгорают и не плавятся на раскаленном древесном угле, а лишь потрескивают или остаются без изменения. При добавлении щелочи к раствору калийных удобрений характерных продуктов реакции не обнаруживается.

Диагностика калийных удобрений основывается как на внешних особенностях, так и на их химических реакциях (с AgNO3, BaCl2). Хлористый калий (KCl) обычно имеет вид белых мелких кристаллов; 40 %-ная калийная соль (смесь KCl с сильвинитом) – состоит из смеси белых, розовых, красных мелких кристаллов; сильвинит (mKCl*nNaCl) – представлен крупными кристаллами розового, белого, синего цвета; сернокислый калий (K2SO4) – состоит из мелких белых или кремовых кристаллов. Каинит (KCl*MgSO4*3H2O) и калимагнезия (K2SO4*MgSO4) дают хорошо выраженную реакцию на ион SO4 = . Но в отличие от сернокислого калия последние обнаруживают заметную реакцию и на хлор-ион (муть в растворе калимагнезии и белый творожистый осадок в растворе каинита).

II. Распознавание аморфных удобрений начинают с разделения их на две группы:

Качественный анализ удобрений первой группы начинают с реакции 10%-ным раствором HCl. Если при действии кислоты на удобрение наблюдается “вскипание” – это известковый материал. Суперфосфат, преципитат и гипс — не вскипают. Суперфосфат обычно представлен в виде порошка или гранул диаметром 1 — 4 мм. Водная суспензия суперфосфата имеет кислую реакцию, что определяется по изменению цвета синей лакмусовой бумажки в розовый. Преципитат и гипс отличают друг от друга реакцией с AgNO3. При добавлении в водный раствор преципитата 2-3 капель AgNO3 выпадает желтый осадок.

Плохо растворимые в воде удобрения второй группы различают по внешнему виду и реакции раствора (проба на лакмус).

Фосфоритная мука-это тонкий порошок землистого-серого цвета, имеющий нейтральную реакцию.

Томасшлак – имеет темно-серую окраску, щелочную реакцию среды. При действии на сухое удобрение кислоты бурно “вскипает”.

Цианамид кальция – иссиня-черный порошок с запахом керосина, имеющий щелочную реакцию среды. При добавлении соляной кислоты к сухому удобрению наблюдается бурное вскипание с образованием на стенках пробирки черных колец при оседании пены.

Калимаг состоит из гранул темно-серого цвета. Суспензия калимага дает хорошо выраженную реакцию на SO4 = -ион.

Реактивы: 1) дистиллированная вода; 2) 5 %-ный раствор ВаСl2 ;3) 1 %-ный раствор AgNО3 ; 4) 10 %-ный раствор NaOH или КОН; 5) 10 %-ный раствор НСl; 6) синяя лакмусовая бумага; 7) кусочки древесного угля.

Форма записи результатов

| № | Название удобрения, формула | Растворимость в воде | Отношение к раскаленному углю | Реакция с NaOH | Реакция с BaCl2 | Реакция с AgNO3 | Реакция с HCl | Отношение к лакмусовой бумажке |

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АЗОТА В НИТРАТНЫХ УДОБРЕНИЯХ МЕТОДОМ ДЕВАРДА

Принцип метода: При действии сплава Деварда (50 % меди, 45 % алюминия и 5 % цинка) на азотнокислые соли в условиях щелочной среды происходит восстановление нитратов до аммиака:

Аммиак отгоняется в аппарате Кьельдаля и связывается титрованной серной кислотой в приемнике: 2NH3 + H2SO4 = (NH4)2SO4. По количеству связанной кислоты определяют количество аммиака, а по нему азота, содержащегося в анализируемом удобрении.

Ход анализа. Среднюю пробу удобрения растирают в фарфоровой ступке в мелкий порошок. Затем 2 г аммиачной селитры или 4 г натриевой или калийной селитры переносят в химический стакан, приливают около 100 мл дистиллированной воды и нагревают на электроплитке до кипения, помешивая раствор стеклянной палочкой. Горячий раствор фильтруют в мерную колбу на 250 мл, а стакан ополаскивают 4-5 раз водой, сливая промывные воды на фильтр. Охлаждают. Доводят объем раствора дистиллированной водой до метки и тщательно перемешивают.

Берут пипеткой 25 мл раствора, переносят в отгонную колбу аппарата Кьельдаля, приливают туда же 250-300 мл дистиллированной воды. В приемник этого аппарата наливают из бюретки 100 мл 0.2 н Н2SO4 и 2-3 капли индикатора Гроака, устанавливают под трубку холодильника так, чтобы конец ее был погружен в кислоту. Затем в отгонную колбу вносят 2-3 г сплава Деварда, приливают 2-3 капли фенолфталеина и 25 мл 40 %-ной щелочи, быстро закрывают пробкой с каплеуловителем. Содержимое колбы на 10 мин. оставляют без нагревания, затем пускают воду в холодильник, включают электроплитку, и жидкость отгоняют в течение трех часов. Полноту отгона определяют по красной лакмусовой бумажке: если последняя не посинела — отгон окончен.

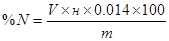

Содержимое приемной колбы титруют 0.2 н NaOH до перехода сиреневой окраски в зеленую. Расчет содержания азота (в %) в удобрении проводят по формуле:

где V1 – объем кислоты, взятой для поглощения аммиака, мл; н1 – молярная концентрация эквивалентов серной кислоты (1/2 H2SO4), ммоль/мл; V2 – объем NaOH, пошедший на титрование непрореагировавшей с аммиаком кислоты, мл; н2 – молярная концентрация NaOH, ммоль/мл; 0.014 – молярная масса азота, г/ммоль; 100 – для выражения результата в %; р – разведение (250/25), m– навеска удобрения, г.

Реактивы: 1) 0.2 н H2SO4; 2) индикатор Гроака; 3) 40 %-ный раствор NaOH или КОН; 4) сплав Деварда; 5) красная лакмусовая бумага; 6) 0.2 н NaOH (8 г NaOH на 1 л раствора).

Форма записи результатов

| Название удобрения | Навеска, г | Разведение | H2SO4;, | NaOH | % N |

| мл | н | мл | н |

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ АЗОТА В АММИАЧНЫХ И АММИАЧНО НИТРАТНЫХ УДОБРЕНИЯХ ФОРМАЛИНОВЫМ МЕТОДОМ

Данный метод принят в качестве стандартного при определении содержания азота в аммиачных удобрениях – сернокислом аммонии, хлористом аммонии и др. В случае анализа аммиачной селитры результат удваивается, так как в этом удобрении азот входит в состав катиона и аниона.

Принцип метода. Основан на количественном связывании аммиака формалином с образованием нейтрального соединения гексаметилентетрамина (уротропина)- С6Н12N4. Реакция образования гексаметилентетрамина идет внейтральной среде. При этом выделяется соответствующая минеральная кислота в количестве, эквивалентном содержанию аммиачного азота:

По количеству образовавшейся кислоты, которую учитывают титрованием щелочью, определяют процент азота в удобрении.

Ход анализа. На технических весах берут навеску удобрения 2 г, помещают в химический стакан и растворяют примерно в 100 мл дистиллированной воды. Затем переносят в мерную колбу на 250 мл, доводят водой до метки и перемешивают. Если раствор получается мутный, его фильтруют. Берут пипеткой 25 мл раствора, переносят в коническую колбу, прибавляют 2-3 капли индикатора метилрота . Если раствор кислый (розовый цвет от индикатора), его нейтрализуют 0.1 н щелочью (не допуская ее избытка) до момента перехода розовой окраски в золотисто-желтую.

В другую коническую колбу помещают 10 мл 40 %-ного раствора формалина и также прибавляют к нему 2-3 капли метилрота. При наличии кислой реакции раствор формалина также нейтрализуют 0.1 н щелочью. Приготовленный раствор формалина вливают в нейтрализованный раствор анализируемого удобрения. Сразу же после сливания исследуемый раствор изменяет окраску в розовую вследствие выделения кислоты при реакции формалина с аммиаком.

К раствору с выделившейся минеральной кислотой прибавляют 2-3 капли фенолфталеина и титруют его 0.1 н щелочью. При титровании следует внимательно наблюдать за изменением цвета раствора. Вначале розовая окраска переходит в бледно-желтую, а затем она сменяется слабо-розовой, определяющей конец титрования.

Расчет содержания азота (в %) производится по формуле:

где V–объем NaOH, пошедший на титрование, мл; н – молярная концентрация NaOH, ммоль/мл; 0.014 – молярная масса азота, г/ммоль; m – навеска удобрения, г; р – разведение (250/25); 100 – для выражения результата в %.

Реактивы: 1) 0.1 н раствор NaOH (4 г NaOH на 1 л раствора), 2) метилрот; 3) 40 %-ный раствор формалина; 4) фенолфталеин.

Форма записи результатов

| Название удобрения | Навеска, г | Разведение | NaOH | N,% |

| мл | Н |

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АЗОТА В МОЧЕВИНЕ ФОРМАЛИНОВЫМ МЕТОДОМ

Принцип метода. При нагревании с серной кислотой мочевина подвергается гидролизу с образованием аммиака и угольной кислоты.

Угольная кислота разлагается на СО2 и Н2О. Аммиак связывается с серной кислотой в сульфат аммония:

Избыток серной кислоты осторожно нейтрализуют щелочью. Далее ход анализа аналогичен определению азота в сульфате аммония.

Ход анализа. 1 г мочевины – CO(NH2)2 переносят в плоскодонную колбу из тугоплавкого стекла. Смывают приставшие к горлу колбы частицы небольшим количеством дистиллированной воды и добавляют 5 мл концентрированной H2SO4. Содержимое колбы кипятят в вытяжном шкафу до прекращения бурного выделения СО2, а затем до появления белых паров сернистого ангидрида. Охладив колбу, приливают в нее 50 мл дистиллированной воды и 2-3 капли метилрота. Нейтрализуют кислоту в колбе 5.0 н NaOH до перехода окраски в золотисто-желтую. Последующим добавлением по каплям 0.5 н H2SO4 добавляются появления розовой окраски. К нейтрализованному раствору прибавляют 20 мл 40 %-ного формалина и 2-4 капли фенолфталеина. Выделившуюся кислоту титруют до появления через желтую розовой окраски.

Расчет содержания азота (в %) производится по формуле:

где V – объем NaOH, пошедший на титрование, мл; н – молярная концентрация NaOH, ммоль/мл; 0.014 – молярная масса азота, г/ммоль; m – навеска удобрения, г; 100 – для выражения результата в %.

Реактивы: 1) концентрированная H2SO4; 2) 5.0 н NaOH (200 г NaOH на 1 л раствора); 3) 0.5 н H2SO4 (14 мл конц. H2SO4 на 1 л раствора); 4) 40 %-ный раствор формалина; 5) 1.0 н NaOH (40 г. NaOH на 1 л раствора).

Форма записи результатов

| Название удобрения | Навеска, г | NaOH | N,% |

| мл | Н |

Определение содержания водорастворимых фосфатов в удобрениях объемным методом Шефера

Водорастворимая фосфорная кислота наиболее доступна растениям. Это, главным образом, ортофосфорная кислота и ее одно- и двузамещенные соли кальция, калия, железа и др.

Зная количество легкодоступного для растений фосфора в суперфосфате, можно правильно установить дозы фосфорных удобрений в зависимости от почвенных и климатических условий, биологических особенностей культур и фазы их развития.

Согласно стандарту, водорастворимого Р2О5 в удобрениях должно быть не менее 75 % общей фосфорной кислоты и 95 % усвояемой.

Принцип метода заключается в осаждении фосфорной кислоты раствором молибденовокислого аммония в сильнокислой среде в виде комплексного соединения (NH4)3PO4×12MoO3×2HNO3×H2O. Сильнокислая среда необходима для удержания в растворе ряда элементов. Так, концентрированная серная кислота препятствует осаждению оксида кремния. Азотная кислота предотвращает выпадение в осадок молибденовой кислоты. Кислая среда создается прибавлением смеси концентрированных серной и азотной кислот

Метод Шефера требует точного соблюдения техники анализа, так как комплексная соль может изменять свой состав при изменении условий осаждения, растворения осадка и т.п.

Образовавшийся осадок комплексной соли отмывают от примесей и растворяют в известном объеме титрованной щелочи в присутствии формалина. При растворении осадка происходит следующая реакция:

Образующийся свободный аммиак мешает дальнейшему определению, поэтому его выводят из реакции, связывая формалином в нейтральное органическое соединение гексаметилентетрамин C6H12N4.

Остаток щелочи, не пошедший на растворение осадка, оттитровывают соляной кислотой в присутствии фенолфталеина. По разности между первоначально взятым количеством щелочи, пошедшей на растворение осадка комплексной соли, которое эквивалентно содержанию фосфора в вытяжке из удобрения.

Ход анализа. Суперфосфат хорошо растирают в фарфоровой ступке. На технических весах берут навеску 2 г и переносят в мерную колбу емкостью 250 мл. Добавляют около 100 мл. Н2О и взбалтывают на ротаторе в течение 30 мин. Доводят водой до метки и после тщательного перемешивания фильтруют.

В химический стакан емкостью 100-150 мл берут пипеткой 10 мл фильтрата, прибавляют 20 мл холодной дистиллированной воды (в случае анализа простого суперфосфата), при анализе двойного суперфосфата берут 5 мл вытяжки и прибавляют 25 мл воды.

Приливают к раствору цилиндром 15 мл смеси концентрированных кислот и нагревают до появления первых пузырьков. Нельзя допускать повышения температуры выше 80 о С, так как возможно выпадение в осадок хлопьев молибденовой кислоты. Снимают стакан с огня, осторожно приливают цилиндром в середину раствора 30 мл сульфатмолибденовой жидкости. Выпавший осадок ярко-желтого цвета осторожно перемешивают круговыми движениями и оставляют на 15-18 часов. После этого производят промывание осадка. Сначала на фильтр переносят надосадочную жидкость. Осадок в стакане 4-5 раз промывают декантацией 1 %-ным раствором Na2SO4. Промывание осадка на фильтре ведут 1 %-ным раствором сульфата натрия до нейтральной реакции фильтрата (контроль по синей лакмусовой бумаге).

Отмытый осадок с фильтром помещают в колбу на 250-300 мл и приливают из бюретки 0.2 н раствор щелочи небольшими порциями до полного растворения комплексной соли. На каждые 25 мл прилитой щелочи добавляют 0.8 мл 40 % раствора формалина. Добавляют 2-3 капли фенолфталеина. Если раствор обесцветился, добавить щелочь до малиновой окраски. Избыток щелочи оттитровывают 0.1 н раствором HCl до обесцвечивания.

Расчет фосфора (в %) производится по формуле:

где V1 – объем щелочи, пошедший на растворение осадка, мл; н1 – молярная концентрация NaOH, ммоль/мл;V2–объем НСl, пошедший на титрование избытка щелочи, мл; н2– молярная концентрация НСl; ммоль/мл 0.002539 – коэффициент для перехода от количества комплексной соли к Р2О5; г/ммоль р – разведение ; m – навеска, г.

Реактивы: 1) смесь азотной и серной кислот: 30 мл Н2SO4 (d 1,84) осторожно влить в 1 л HNO3 (d 1.20). Для приготовления HNO3 ( d 1.20) –424 мл HNO3 ( d 1.41) прилить в мерную колбу объемом 1 л с 500 мл дистиллированной воды, долить водой до 1 л и перемешать; 2) раствор молибденовокислого аммония (сульфатмолибденовая жидкость): в стеклянный цилиндр, емкостью 2 л, перенести 100 г х.ч. сухого (NH4)2SO4, прилить 1 л концентрированной HNO3 (1d 1.36 – 1.37), осторожно взболтать до растворения соли. Отдельно 300 г х.ч. молибденовокислого аммония растворить в 1 л горячей дистиллированной воды, охладить до комнатной температуры и осторожно тонкой струей при непрерывном помешивании прилить в раствор азотнокислого аммония в азотной кислоте. Оставить на 48 часов. Отфильтровать через плотный бумажный фильтр. Хранить в хорошо закрытой темной склянке в темном прохладном месте; 3) 1 %-ный раствор Na2SO4 10Н2О; 4) 0.2 н раствор щелочи (KOH или NaOH); 5) 0.1 н раствор HCl (8.2 мл конц. HCl на 1 л раствора); 6) 40 %-ный раствор формалина; 7) фенолфталеин.

Форма записи результатов

| Удобрение | Навеска, г | NaOH | HCl | P2O5, % |

| мл | н | мл | н |

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЛИЯ В КАЛИЙНЫХ УДОБРЕНИЯХ

Для установления дозы калийного удобрения необходимо знать процентное содержание в нем действующего вещества (К или К2О). Наиболее простой и быстрый метод определения калия – фотометрический.

Принцип метода. Фотометрия пламени – это вид эмиссионного спектрального анализа, в котором источником возбуждения излучения различных спектров служит пламя при горении смеси газов: ацетилен-воздух, пропан-кислород и др. Из-за относительно невысокой температуры пламени спектры излучения состоят из небольшого числа спектральных линий, что позволяет выделить излучения элементов при помощи светофильтров и использовать простые и имеющие сравнительно невысокую стоимость спектральные приборы – пламенные фотометры. Наиболее часто фотометрию пламени применяют при определении щелочных и щелочноземельных металлов.

Определяемые элементы поступают в плазму пламени в виде аэрозоля, полученного при распылении растворов пробы сжатым окислителем (воздух-кислород). Атомы соответствующего металла в пламени возбуждаются и дают спектр излучения пропорционально количеству атомов в растворе. При среднем содержании определяемого элементов в растворе эта зависимость линейная.

Излучение проходит через светофильтр, попадает на фотоэлемент и фиксируется гальванометром.

Ход анализа. Калийное удобрений хорошо растереть в фарфоровой ступке. На аналитических весах взять навеску удобрения 0.5 г, перенести в химический стакан. Прилить 50-100 мл холодной дистиллированной воды, размешать стеклянной палочкой до полного растворения. Отфильтровать раствор в мерную колбу емкостью 250 мл и довести водой до метки, хорошо перемешать. Взять пипеткой 10 мл раствора в другую мерную колбу емкостью 250 мл, довести водой до метки, тщательно перемешать. Последний раствор просматривают на пламенном фотометре.

Содержание в удобрении калия рассчитывают на К или К2О, используя стандартный график, построенный по шкале образцовых растворов. Расчет ведут по формуле:

где а – концентрация К2О по градуировочной кривой, мг/250 мл; m– навеска удобрения, мг; р – разведение – 250/10.

Приготовление калибровочной шкалы. 0.7915 г КСl растворяют в 1 л дистиллированной воды. В 1 мл полученного стандартного раствора содержится 0.5 мг К2О. Эталонные растворы готовят в мерных колбах емкостью 250 мл; приливая из бюретки возрастающие количества стандартного раствора: 0.5; 1; 2; 4; 5; 10; 20; 40; 50 мл. Колбы доводят до метки дистиллированной водой и перемешивают.

Приготовленные стандартные растворы, начиная с наименьшей концентрации, вводят в пламя прибора и записывают показания гальванометра. Концентрацию элемента в испытуемых растворах (в мг/250 мл) находят по градуировочным кривым, которые строят в координатах: отсчет по шкале прибора – концентрация элемента.

Шкала для приготовления эталонных растворов

| Номер колбы | |||||||||

| Стандартный раствор, мл | 0.5 | ||||||||

| Содержание К2О в мг/250 мл | 0.25 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 5.0 | 10.0 | 20.0 | 25.0 |

Форма записи результатов

| Удобрение | Навеска, г | Разбавление | Отсчет по шкале прибора | Концентрация элемента в анализируемом растворе, мг/250 мл | К2О, % |

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕЙ НЕЙТРАЛИЗУЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ИЗВЕСТКОВЫХ УДОБРЕНИЙ

Основной целью применения известковых удобрений является нейтрализация почвенной кислотности. Факторами нейтрализации в известковых удобрениях являются СаСО3, МgCO3, CaO, Ca(OH)2. Для агрономических целей нет необходимости определять каждое из указанных соединений отдельно. Достаточно определить их общую нейтрализующую способность.

Принцип метода. Известковое удобрение обрабатывают при нагревании титрованной соляной кислотой:

Соляную кислоту для анализа берут с избытком. Остаток ее оттитровывают щелочью: HCl + NaOH = NaCl + 2H2O

По разности между количеством HCl, взятой для анализа, и ее остатком устанавливают количество соляной кислоты, пошедшей на реакцию. Этот объем эквивалентен нейтрализующей способности суммы карбонатов, оксидов и гидроксидов кальция и магния.

Результат выражают в процентах СаО или СаСО3.

Ход анализа. 2 г тонко измельченного удобрения переносят в стакан или колбу, приливают пипеткой 200 мл 0.5 н HCl , перемешивают и ставят для нагревания на кипящую водяную баню. Нагревание ведут при помешивании стеклянной палочкой до полного растворения осадка. Затем фильтруют в сухую посуду. Берут 50 мл фильтрата в коническую колбу на 250 мл, добавляют 2-3 капли фенолфталеина и титруют несвязанную кислоту 0.5 н раствором NaOH до слабо-розовой окраски, не исчезающей в течение минуты.

Результаты вычисляют по формуле:

где н1 – молярная концентрация HCl; ммоль/мл; V2 — объем NaOH, пошедшей на титрование, мл; н2 – молярная концентрация NaOH, ммоль/мл; 0.05 – ммоль (1/2 СаСО3), г; m – навеска, отвечающая 50 мл раствора, взятого для титрования, г.

Реактивы: 1) 0.5 н раствор HCl (41 мл конц. НСl на 1 л раствора); 2) 0.5 н раствор NaOH (20 г NaOH на 1 л раствора); 3) фенолфталеин.

Форма записи результатов

| Удобрение | Навеска, г | HCl | NaOH | СаСО3,% |

| мл | н | мл | н |

Гипс применяется для химической мелиорации солонцов. Дозы его устанавливают в зависимости от содержания в почве поглощенного Na, а также от содержания CaSO4∙2H2O в материале, используемом для гипсования.

Принцип метода. Навеска гипса растворяется при нагревании в разбавленной соляной кислоте:

В растворе после отделения примесей определяют содержание сульфат-ионов, которые осаждают хлористым барием:

Осадок BaSO4 прокаливают и взвешивают. Зная содержание в исследуемом материале ионов SO4 2- , можно рассчитать и содержание в нем гипса.

Ход анализа. Навеску гипса около 1 г берут на аналитических весах, переносят в фарфоровую чашку и прибавляют 50 мл разведенной HCl (реактив 1). Чашку накрывают часовым стеклом и ставят на электроплитку. Нагревание раствора ведут постепенно до кипения. Затем снимают стекло и смывают его в чашку дистиллированной водой, содержимое чашки выпаривают на водяной бане досуха. Сухой остаток смачивают 5-10 мл разведенной HCl (реактив 1), приливают туда 50 мл горячей дистиллированной воды и хорошо размешивают стеклянной палочкой. Далее для выделения выпавшего остатка кремнекислоты, песка, глины и других примесей полученный раствор фильтруют через беззольный фильтр в мерную колбу емкостью 100 мл. Осадок на фильтре промывают горячей дистиллированной водой, подкисленной HCl (реактив 3).

По охлаждении раствор в колбочке доливают до метки дистиллированной водой, закрывают пробкой и взбалтывают. В химический стакан берут пипеткой 25 мл раствора для осаждения иона SO4 2- и нагревают до кипения. Одновременно в стеклянной пробирке доводят до кипения 5 мл 10 %-ного раствора BaCl2 (реактив 2) и приливают его в стакан с кипящим раствором. Чтобы добиться полноты осаждения SO4 2- -ионов и образования более крупных кристаллов BaSO4 стакан накрывают стеклом и оставляют на 4 часа.

Пока идет осаждение, готовят чистый, прокаленный до постоянного веса фарфоровый тигель. По истечении 4 часов содержимое стакана фильтруют через плотный фильтр (синяя лента), промытый предварительно кипящей дистиллированной водой, подкисленной HCl (реактив 3), для удаления из фильтровальной бумаги следов сульфат-ионов.

Поскольку мелкокристаллический осадок BaSO4 способен проходить даже через плотный фильтр, следует колбу, в которую собирается фильтрат, ставить на черную бумагу. Это позволяет легко обнаружить “проскочивший” осадок. Если это произошло, фильтрат подкисляют соляной кислотой (реактив 4), нагревают до кипения и вновь фильтруют.

Когда на фильтр перенесен весь осадок из стакана, последний многократно обрабатывают реактивом 3, сливая промывные воды на фильтр. Промывание осадка продолжают до тех пор, пока в промывной жидкости будет отсутствовать реакция на Ва 2+ (с 10 %-ной H2SO4). Отмытый фильтр с осадком переносят в фарфоровый тигель и подсушивают на электроплитке. Затем тигель переносят в муфель для прокаливания осадка. Температура в муфеле не должна подниматься выше 750 о С, т.к. при 800 о С BaSO4 уже разлагается. По этой же причине прокаливание не следует излишне затягивать (после озоления достаточно 20-минутного прокаливания).

Тигель с осадком охлаждают в эксикаторе и взвешивают на аналитических весах, доводя до постоянного веса.

Результат анализа выражают в % к удобрению по следующей формуле:

где а – масса тигля с осадком после прокаливания, г; б – масса пустого тигля, г; в – масса золы фильтра, г; 0.4114 – граммы SO4 2- , отвечающие 1 г BaSO4; 1.7922 – граммы CaSO4∙2H2O, отвечающие 1 г SO4 2- ; m– навеска удобрения, г; р – разведение (100/25).

Реактивы: 1) HCl разведенная (1 объем HCl (d 1.19) приливают к 3 объемам дистиллированной воды); 2) BaCl2, 10 %-ный раствор; 3) дистиллированная вода, подкисленная HCl (2-3 мл HCl (d 1.29) на 500 мл воды); 4) HCl, 10 %-ный раствор (236,4 мл конц. HCl на 1 л раствора); 5) H2SO4 – 10 %-ный раствор (60,6 мл конц. . H2SO4 на 1 л раствора).

Форма записи результатов

| Удобрения | Навеска, г | Разведение | Масса пустого тигля, г | Масса золы фильтра, г | Масса тигля с прокаленным осадком, г | CaSO4∙2H2O,% |

АНАЛИЗ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ

Определение питательных веществ в органических удобрениях используется для оценки их качества, а также для расчета доз внесения удобрений в почву.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ АЗОТА В НАВОЗЕ

Принцип метода. Органическое вещество навоза озоляют концентрированной серной кислотой с добавлением селена (катализатор). Серная кислота при температуре кипения в присутствии органических веществ распадается на сернистый газ, воду и кислород:

Кислород, выделяющийся при распаде серной кислоты, окисляет аминокислоты. При этом выделяется аммиак, углекислый газ и органическая кислота, которая в дальнейшем тоже окисляется до воды и углекислого газа. Аммиак связывается серной кислотой в сульфат аммония: 2NH3 + H2SO4 = (NH4)2SO4, и отгоняется из щелочного раствора в аппарате Кьельдаля::

Аммиак по трубке холодильника попадает в приемник с титрованной серной кислотой и связывается ею с образованием вновь сульфата аммония:

По количеству кислоты, связанной выделившимся аммиаком, определяют процент азота в навозе.

Ход анализа. 5 г (1 г сухого) навоза помещают в колбу Кьельдаля . Заливают навеску 20 мл концентрированной H2SO4 и дают постоять 30 минут (лучше оставить до следующего занятия), чтобы органическое вещество навоза частично обуглилось. Затем вносят в колбу 0.1 г селена. Для полного разрушения органического вещества необходима температура около 400 о С, дальнейшее повышение температуры ведет к потере азота, поэтому для поддержания температуры на требуемом уровне добавляют в колбу 5 г К2SO4. После этого содержимое колбы нагревают до полного обесцвечивания. Далее колбу охлаждают, осторожно приливают немного дистиллированной воды и количественно переносят в отгонную колбу, доводя объем жидкости в отгонной колбе до 300 мл. Прибавляют 2-3 капли фенолфталеина. В приемник аппарата наливают из бюретки 50 мл 0.1 н Н2SO4 и 2-3 капли индикатора Гроака, устанавливают под трубку холодильника так, чтобы ее конец был погружен в кислоту. После этого в отгонную колбу добавляют 80 мл 40-50 % NaOH и быстро закрывают пробкой. Пускают воду в холодильник, включают электроплитки и кипятят до тех пор, пока не перегонится 2/3 объема жидкости. Полноту отгона проверяют по красной лакмусовой бумажке.

Остаток серной кислоты в приемнике оттитровывают 0.1 н щелочью.

Расчет (в %) производится по формуле:

где V1 – объем Н2SO4, взятой в приемную колбу для поглощения аммиака, мл; н1 – молярная концентрация эквивалентов серной кислоты (1/2 H2SO4), ммоль/мл; V2 – объем NaOH, пошедший на титрование непрореагировавшей с аммиаком кислоты, мл; н2 – молярная концентрация NaOH, ммоль/мл; 0.014 – молярная масса азота, г/ммоль; 100 – для выражения результата в %; m – навеска удобрения, г.

Реактивы: 1) концентрированная Н2SO4; 2) 40 % раствор NaOH; 3) 0.1 н Н2SO4 (2,8 мл конц. Н2SO4 на 1 л раствора); 4) фенолфталеин; 5) индикатор Гроака; 6) красная лакмусовая бумага; 7) 0.1 н NaOH (4 г NaOH на 1 л раствора)ё.

Форма записи результатов

| Навеска, г | Объем Н2SO4, взятый для озоления, мл | Н2SO4 | NaOH | % N |

| мл | н | мл | н |

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АММИАЧНОГО АЗОТА В НАВОЗЕ ПО И.РОМАШКЕВИЧУ КОЛОРИМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ

Принцип метода. Аммиак вытесняется из навоза и одновременно связывается 0.05 н соляной кислотой (NH3 +HCl = NH4Cl). В полученной вытяжке производится колориметрическое определение NH 4+ , основанное на взаимодействии солей аммония с реактивом Несслера с образованием комплексной соли желтого цвета (йодистого меркураммония):

Присутствующие в растворе катионы кальция, магния и др. ионы с реактивом Несслера дают нерастворимые осадки и вызывают помутнение раствора. Поэтому к испытуемому раствору добавляют сегнетовую соль (калий-натрий вин

нокислый, KOOC(CHOH)2COONa*4H2O), которая связывает ионы в недиссоциирующие соединения

Ход анализа: На технических весах берут навеску навоза 10 г и переносят в 500 мл колбу с широким горлом. Туда же приливают 250 мл 0.05 н HCl и встряхивают на ротаторе в течение 30 минут. Затем содержимое колбы фильтруют. Для получения прозрачного фильтрата необходимо сразу перенести как можно больше твердых частиц навоза. Из отфильтрованной вытяжки берут 5 мл в мерную колбу на 100 мл, прибавляют 4 мл 25 %-ного раствора сегнетовой соли, доводят общий объем жидкости водой до 80-90 мл, приливают 2 мл реактива Несслера и доводят до черты. Хорошо перемешивают.

Одновременно готовят образцовые растворы. В мерные колбы на 100 мл помещают 1; 2; 5; 8; 10; 15 мл рабочего раствора хлористого аммония, приливают дистиллированной воды, 4 мл сегнетовой соли и 2 мл реактива Несслера, доводят объем до метки. Хорошо перемешивают. Через 15 минут растворы просматривают на ФЭКе при синем светофильтре.

Содержание аммонийного азота (в %) рассчитывают по формуле:

где а –количество азота по графику, мг/100 мл; V – общий объем раствора, мл ; V1 – объем раствора, взятый для окрашивания, мл ; m – навеска, г; 1000 – перевод мг в г.

Реактивы. 1) 0.05 н HCl (4.1 мл конц HCl на 1 л раствора); 2) 25 %-ный раствор сегнетовой соли; 3) реактив Несслера; 4) образцовый раствор NH4Cl: 0.7405 х.ч. NH4Cl растворяют в дистиллированной воде и доводят объем до 1 л. Затем 20 мл этого раствора переносят в мерную колбу и вновь доводят до 1 л. В 1 мл последнего образцового раствора содержится 0.005 мг NH4 + .

Все реактивы готовят на дистиллированной воде, не содержащей аммиака.

| Количество образцового раствора, мл | ||||||

| Концентрация образцового раствора, мг/100 мл | 0.005 | 0.01 | 0.025 | 0.04 | 0.05 | 0.075 |

| Отсчет по ФЭКу |

| Удобрение | Навеска, г | Отсчет по ФЭКу, D | NH4 + (по графику, мг/100 мл) | % N |

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ ФОСФОРА В НАВОЗЕ

Для определения содержания фосфора в органических удобрениях широко используется метод, предложенный Дениже.

Принцип метода. Навеску вещества озоляют сухим способом. В растворе фосфор определяют колориметрически.

Основой данного метода является способность фосфат-иона в слабокислой среде образовывать с молибденовокислым аммонием фосфор-молибденовую гетерополикислоту H7(P(Mo2O7)6)*nH2O. При добавлении сильного восстановителя – хлористого олова – шестивалентный молибден частично восстанавливается до пятивалентного, при этом образуется фосформолибденовая синь и раствор окрашивается в голубой цвет. Поскольку состав получаемого окрашенного комплекса зависит от кислотности среды, концентрации молибдата аммония и свойств восстановителя, необходимо строго соблюдать указания используемой методики.

Ход анализа. Навеску навоза (около 1 г) помещают в прокаленный тарированный тигель и подвергают сухому озолению в муфельной печи. Температура не должна превышать 500-525 о С. После 30-минутного прокаливания тигли вынимают и охлаждают на воздухе. Прибавляют 5-6- капель концентрированной HNO3 или 30 %-ного пергидроля, затем после испарения окислителя тигель снова ставят в муфель на 30 мин. Если полного сжигания не произошло, в охлажденные тигли вновь добавляют окислитель, выпаривают и прокаливают Осторожно переносят тигли в эксикатор, охлаждают и взвешивают на аналитических весах. Озоление считается законченным, если разница двух последних взвешиваний не превышает ±0.0005 г.

Полученную золу в тигле увлажняют несколькими каплями дистиллированной воды. Приливают 5 мл 25 %-ного раствора HCl и тщательно размешивают стеклянной палочкой (работа ведется в вытяжном шкафу). Для более полного растворения золы и снижения концентрации раствора в тигель приливают 15-20 мл горячей дистиллированной воды. Растворенную золу вместе с нерастворившимися частицами переносят через воронку в мерную колбу емкостью 100 мл (колба № 1), многократно промывая тигель и палочку дистиллированной водой и сливая промывную жидкость в ту же колбу. Охлажденный раствор доводят до метки, закрывают чистой пробкой и перемешивают.

После того как нерастворившиеся частицы осядут на дно колбы, осторожно пипеткой берут 10 мл прозрачного раствора и переносят в другую мерную колбу на 100 мл (колба № 2). Сюда же добавляют 1-2 капли фенолфталеина и нейтрализуют 1%-ным раствором аммиака до слабо-розовой окраски. Нейтрализованный раствор доводят до метки и хорошо перемешивают. 10 мл раствора из колбы № 2 переносят в третью мерную колбу емкостью 100 мл, приливают 10 мл 27 %-ного раствора серной кислоты, 10 мл 2 %-ного раствора молибденовокислого аммония и 60 мл дистиллированной воды. Содержимое колбы доводят до метки и хорошо перемешивают. Добавляют 7 капель хлористого олова и снова перемешивают. Через 5 мин. раствор колориметрируют (светофильтр красный).

Приготовление калибровочной шкалы. 0.1917 к КН2РО4 растворяют в дистиллированной воде, переносят в мерную литровую колбу и доводят до метки. Для приготовления рабочего раствора берут пипеткой 20 мл основного раствора и разбавляют в литровой колбе водой до метки. Получают рабочий раствор с концентрацией Р2О5 0.002 мг/мл.

Для построения калибровочного графика готовят следующие серии растворов:

| Рабочий раствор, мл | ||||||||||

| Концентрация Р2О5, мг\100 мл | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 |

| Отсчет по ФЭКу, D |

Окрашивают эталонные растворы так же, как и анализируемые (за исключением нейтрализации по фенолфталеину).

Содержание Р2О5 (в %) рассчитывают по формуле:

где а- количество Р2О5 по графику, мг/100 мл; р – разведение; 100 – для выражения данных в %; m – навеска, г;1000 – для перевода мг Р2О5 в г.

Реактивы: 1) НСl, 25 %-ный раствор (63,4 мл конц. НСl на 100 мл раствора); 2) NH4OH, 1 %-ный раствор (43,7 мл конц. NH4OH на 1 л раствора) ; 3) H2SO4, 27 %-ный раствор (184,4 мл конц. H2SO4 на 1 л раствора); 4) молибденовокислый аммоний, 2 %-ный раствор; 5) раствор хлористого олова (берут 2.5 г SnCl2∙2H2O и растворяют при нагревании в 24 мл НСl (d 1.19). После охлаждения приливают дистиллированную воду до 100 мл и получают раствор олова в 10 %-ном растворе НСl). В работе следует использовать свежеприготовленный раствор двухлористого олова; 6) фенолфталеин.

Форма записи результатов

| Удобрение | Навеска, г | Разведение | Отсчет по ФЭКу, D | Р2О5 (по графику, мг/100 мл) | Р2О5, % |

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Петербургский А.В. Практикум по агрономической химии. – М., 1968.

2. Практикум по агрохимии / Под ред. В.Г.Минеева. – М.,1989.

3. Практикум по агрохимии /Под ред. А.С.Радова. – М., 1985.

4. Химический анализ почв: Учеб. пособие / Растворова О.Г., Андреев Д.П., Гагарина Э.И. и др. — СПб., 1995.

5. Воробьева Л.А. Химический анализ почв. М., 1998.

РАСПОЗНАВАНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ ПО КАЧЕСТВЕННЫМ РЕАКЦИЯМ. 2

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АЗОТА В НИТРАТНЫХ УДОБРЕНИЯХ МЕТОДОМ ДЕВАРДА. 4

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ АЗОТА В АММИАЧНЫХ И АММИАЧНО-НИТРАТНЫХ УДОБРЕНИЯХ ФОРМАЛИНОВЫМ МЕТОДОМ. 7

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АЗОТА В МОЧЕВИНЕ ФОРМАЛИНОВЫМ МЕТОДОМ. 6

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ВОДНОРАСТВОРИМЫХ ФОСФАТОВ В УДОБРЕНИЯХ ОБЪЕМНЫМ МЕТОДОМ ШЕФЕРА. 7

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЛИЯ В КАЛИЙНЫХ УДОБРЕНИЯХ. 9

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕЙ НЕЙТРАЛИЗУЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ИЗВЕСТКОВЫХ УДОБРЕНИЙ. 11

АНАЛИЗ ГИПСА. 12

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ АЗОТА В НАВОЗЕ. 14

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АММИАЧНОГО АЗОТА В НАВОЗЕ ПО И.РОМАШКЕВИЧУ КОЛОРИМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 15

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ ФОСФОРА В НАВОЗЕ. 17

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ. 19

Составители: Брехова Любовь Ивановна

Стахурлова Лариса Дмитриевна

Редактор Бунина Т.Д.

Дата добавления: 2014-12-09 ; просмотров: 763 ; Нарушение авторских прав

Источник