Рельеф как фактор почвообразования.

Рельеф – совокупность неровностей земной поверхности разного масштаба. Влияние рельефа сказывается главным образом на перераспределении тепла и воды, которые поступают на поверхность суши.

Рельеф района в значительной мере определяет конкретное проявление воздействия других факторов при почвообразовании.

Контролируя распределение и взаимоотношение факторов почвообразования, рельеф оказывает весьма сильное влияние на географию почв. При этом роль и значение форм мега- и макрорельефа, с одной стороны, и мезо- и микрорельефа, с другой, заметно отличаются.

Под мега- и макрорельефом понимают самые крупные формы рельефа, определяющие общий облик большой территории: равнины, плато, горные системы. Возникновение макрорельефа связано главным образом с тектоническими явлениями в земной коре.

Влияние форм мегарельефа проявляется преимущественно в регулировании распределения атмосферной влаги, переносимой крупными воздушными массами, и в изменении гидротермических условий в зависимости от абсолютной высоты.

На равнинах и обширных плато происходит постепенное изменение количества атмосферных осадков. Это создает необходимые условия для постепенной смены типов растительности и образования биоклиматических зон, что обусловливает формирование почвенных зон.

Мезорельеф – формы рельефа средних размеров: холмы, лощины, долины террасы и их элементы – плоские участки и склоны разной крутизны. Возникновение мезорельефа связано в основном с экзогенными геологическими процессами, на которые оказывают большое влияние медленные поднятия и опускание отдельных участков суши.

Под микрорельефом понимают мелкие формы рельефа, занимающие незначительные площади (от нескольких квадратных дециметров до нескольких сотен квадратных метров), с колебаниями относительных высот в пределах одного метра. Сюда относятся бугорки, понижения, западины, возникающие на ровных поверхностях рельефа.

Влияние форм мезо- и микрорельефа на почвообразование проявляется на ограниченной площади в перераспределении солнечной энергии и выпавших атмосферных осадков.

Рис. 1. типы склонов

По крутизне различают пологие (3 — 6 0 ), покатые (6 — 15 0 ), крутые (15 — 45 0 ), обрывистые (более 45 0 ) склоны. По длине различают склоны короткие (менее 50 м), средние (50 – 500 м) и длинные (более 500 м).

Перераспределение солнечной энергии на поверхности зависит от крутизны склонов и их экспозиции.

Склоны разных экспозиций имеют свои микроклиматические особенности (гидротермические режимы) и, как следствие, свою растительность и почву.

Перераспределение атмосферной влаги обусловлено тем, что атмосферные осадки стекают в пониженные места. В результате чего почвы верхней части склонов получают меньше влаги, чем находящиеся рядом почвы понижений.

Перераспределение почвенной массы в зависимости от количества и качества (мелкий моросящий дождь, ливень, снег и т.п.) атмосферных осадков происходит повсеместно, однако степень выраженности этого процесса в значительной мере определяется характером рельефа. Равнинный рельеф с незначительными понижениями благоприятствует перемещению наиболее тонких частиц. Перераспределение тонких частиц отражается на механическом и химическом составе почв разных элементов рельефа. Еще в большей степени влияет мезорельеф на миграцию водорастворимых соединений. При наличии резко расчлененного рельефа со значительной амплитудой высот происходит перемещение грубых обломков.

Поверхностный сток и перемещение почвенно-грунтовых вод обусловливает направленную миграцию твердых частиц и растворимых соединений и своеобразный обмен между элементами мезо- и микрорельефа. В результате поверхностного стока талых или дождевых вод верхние горизонты почвы размываются, и почвенная масса переносится в относительно пониженные места, т.е. при смыве почвы со склонов происходит намывание почвы в отрицательных элементах.

Поэтому расположенные в одном и том же ландшафте, часто разделенные лишь десятками метров почвы существенно отличаются водно-воздушным режимом, значениями рН, содержанием подвижных форм химических элементов. Все это приводит к поселению и развитию различной растительности, к существенным различиям в синтезе и разложении органического вещества, превращении почвенных минералов и, в конечном счете, к образованию разных почв в различных условиях рельефа.

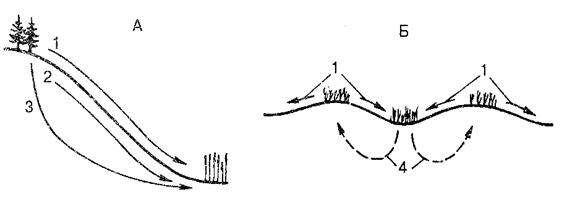

Почвы положительных элементов рельефа формируются в независимых, автономных, ландшафтно-геохимических условиях. Эти почвы относятся к автоморфному типу. Почвы понижений развиваются под воздействием поверхностных и грунтовых вод, обогащенных химическими элементами и соединениями, извлеченными из почв вышерасположенных участков. Следовательно, почвы отрицательных элементов мезорельефа находятся в подчиненных ландшафтно-геохимических условиях. Эти почвы относятся к гидроморфному типу почв. геохимическая зависимость гидроморфных почв от автоморфных называется геохимическим сопряжением (рис. 2).

Рис. 2. Схема геохимического сопряжения (В. В. Добровольский, 1999)

А – условия мезорельефа: 1 – поверхностный сток; 2 – внутрипочвенный сток; 3 — грунтовый сток; Б – условия микрорельефа: 1 – поверхностный сток; 4 – движение почвенной воды (пунктир – подъем воды по капиллярам)

В условиях мезорельефа геохимическая связь имеет одностороннюю направленность, причем почвы относительно низких участков находятся под влиянием более высоких.

В условиях микрорельефа геохимическое сопряжение почвы носит двустороннюю направленность. Химические элементы, мигрирующие с поверхностным стоком в микрозападины, вмываются с фильтрующимися водами и обогащают почву понижений. Однако быстрое иссушение микроповышений вызывает энергичное подтягивание почвенных вод по капиллярам, вместе с которыми большая часть химических элементов возвращается. Происходит как бы взаимообмен подвижными соединениями.

Микрорельефу принадлежит ведущая роль в формировании комплексного и мозаичного покрова.

Таким образом. В настоящее время выделяют по положению в рельефе и по определяемому им перераспределению осадков группы почв.

Автоморфные почвы – формируются на ровных поверхностях и склонах в условиях свободного стока поверхностных вод, при глубоком залегании грунтовых вод (глубже 6 метров).

Полугидроморфные почвы – формируются при кратковременном застое поверхностных вод или при залегании грунтовых вод на глубине 3-6 м (капиллярная кайма может достигать корней растений).

Гидроморфные почвы – формируются в условиях длительного поверхностного застоя вод или при залегании грунтовых вод на глубине менее 3 м (капиллярная кайма может достигать поверхности почвы).

Рельеф вносит существенное изменение в распределение атмосферных осадков и, следовательно, типов растительности и почв.

Источник

32. Группы почв по положению в рельефе.

По положению в рельефе и по определённому распределению осадков различают следующие группы почв:

1). Автоморфные – формируются на ровных поверхностях и склонах в условии свободного стока поверхностных вод. При залегании грунтовых вод больше 6 метров.

2). Гидроморфные – формируются в условиях длительного поверхностного застоя воды или при залегании грунтовых вод меньше 3 метров (капиллярная система может достигать поверхности почвы).

3). Полугидроморфные – формируются при кратковременном застое поверхностных вод или при залегании грунтовых вод от 3-6 метров.

33.Гранулометрический состав почв и его значение в почвообразовании и плодородии почв.

Гранулометрический состав – относительное содержание механических элементов различного диаметра.

Значение гранулометрического состава в почвообразовании:

-скорость разложения органических останков и органических удобрений

-поглотительная способность почв

-накопление гумуса, азота, элементов питания

-сроки проведения полевых работ и обработки почвы.

Чем тяжелее гранулометрический состав, тем богаче минералогический состав почв, больше элементов питания растений, выше поглотительная способность почв. Таким образом, гранулометрический состав влияет на основные показатели плодородия.

Гранулометрический состав является важным физическим параметром, от которого зависят многие аспекты существования и функционирование почвы, в том числе плодородие

Все механические элементы почвы с размером частиц менее 0,01м называются физической глиной, а более 0,01 мм — физическим песком. Кроме этого выделяют мелкозём, в который входят частица размером до 1 мм и почвенный скелет — частицы размером более 1 мм.

Группировка механических элементов по размерам наз. классификацией механических элементов. В нашей стране широко используется Шкала Качинского.

80 тяжелая глина

Гранулометрический состав определяет многие физические свойства и водно-воздушный режим почв, а также химические, физико-химические и биологические свойства

Тяжелые почвы могут иметь проблемы с воздухосодержанием, Лёгкие -с водным режимом.

Все хим. вещества ,попадающие в почву ,можно разделить на 2 группы: химические и минеральные

Химические вещества, вносимые в почву планомерно, целенаправлено, организовано:

а)пестициды(до 90-100 т в г) в) структурообразователи почвы

б)минеральные удобрения г)стимуляторы роста растений

Главная особенность хим. состава почв — присутствие органических веществ в их составе — гумусовых веществ

Минеральные удобрения — источник г.п., из которых слагается твердая оболочка земной коры — литосфера

Минеральная часть состав 80-90 % и более массы почв.

Источник

Рельеф. Орографическое районирование

Рельеф — важный фактор почвообразования и географического распространения почв. Он играет ведущую роль в перераспределении тепла и влаги, продуктов выветривания и почвообразования на земной поверхности.

Перераспределение солнечной энергии вызвано наличием склонов разной крутизны и экспозиции. Положительные и отрицательные элементы рельефа любого уровня связаны между собой процессами денудации и аккумуляции, геохимическим потоком веществ. Неровности рельефа, влияя на сток поверхностных вод, способствуют стеканию влаги атмосферных осадков с возвышенных элементов рельефа в понижения. С перераспределением влаги по элементам рельефа связана миграция как твердого вещества почв (смыв и размыв — эрозия), так и растворимых продуктов выветривания и почвообразования, осуществляемая не только с поверхностными, но и с грунтовыми водами.

Благодаря различию в возрасте почв на разных элементах рельефа и дифференциации условий почвообразования рельеф оказывает существенное влияние на закономерности пространственного распространения почв — структуру (тип строения) почвенного покрова и служит основой почвенной картографии. В строении почвенного покрова можно выделить несколько уровней организации, вложенных один в другой: микроструктуры — мезоструктуры — макро- и мегаструктуры. Микроструктуры (или элементарные почвенные структуры) связаны в своем распространении чаще всего с микрорельефом. Мезоструктуры выражены повсеместно и обычно связаны с определенным типом мезорельефа или пространственной сменой почвообразующих пород. Пространственное чередование мезоструктур, обусловленное различными факторами (биоклиматическими, орографическими, литологическими, историко-генетическими), создает макро- и мегаструктуры почвенного покрова, охватывающие большие территории. Рельеф выступает и как фактор эволюции почв при его изменении.

Орографическое районирование

Орография (от гр. oros — гора и graphо — пишу) означает раздел географии, занимающийся описанием форм земной поверхности, их классификацией и изучением их распределения. Наибольший интерес в орографии представляет описание возвышенных мест (таких, как горы, возвышенности и холмы) на фоне низменностей, депрессий, котловин и т.п. Карта орографического районирования России представляет собой карту возвышенных мест России, то есть карту относительных высот, отсчитанных для каждого возвышенного места от своего уровня. Важно осуществление объективного районирования, основанного на явном определении того, что можно понимать под «возвышенными местами». Такое районирование и послужило основой созданной карты. Этот подход может выявлять заметные различия между характеристиками ландшафтов, экосистем и почв для возвышенных и других мест (низменностей, котловин, долин), как это впервые отметил В.В. Докучаев [81].

Легко представить себе определение замкнутых (бессточных) депрессий: если вылить воду на слепок земной поверхности, то оставшиеся на нем лужицы и будут замкнутыми депрессиями. Глубина каждой такой депрессии отсчитывается от уровня соответствующей ей водной поверхности и аналогична глубине полностью заполненного озера. П.К. Соболевский [224] отметил, что при переворачивании такого слепка поверхности возвышенные места заменяются депрессиями. Перевернув слепок и вылив на него воду, получаем возвышенные места в виде лужиц, а вместе с ними и значения их высот, отсчитанные от уровня свободной водной поверхности, разного для разных возвышенных мест, как и в случае депрессий или озер. На практике, конечно, никто не переворачивает этот слепок, но осуществляют инверсию высот, то есть замену в компьютере знака абсолютной высоты на противоположную, а затем рассчитывают «глубины депрессий» для этой инвертированной поверхности по известному алгоритму [289], получая карту высот возвышенных мест. Именно таким образом построена карта орографического районирования территории России. При расчете использовалась матрица высот земной поверхности NASA «GTOPO30» для Евразии разрешения 2,7 км в плане.

Подавляющая часть крупных возвышенных мест имеет определенные географические названия.

Глубины для серии озер могут быть представлены в единой легенде, поскольку они отсчитываются для каждого озера от соответствующего ему уровня свободной водной поверхности, отвечающего максимальному заполнению озера водой. Аналогично, высоты возвышенных мест отсчитываются от уровня «свободной водной поверхности», разного для каждой «лужицы» в инвертированной поверхности, а потому также могут быть представлены в единой легенде. Этим уровнем для каждого возвышенного места является высота наибольшей замкнутой горизонтали внутри континента (или острова), которая его окаймляет. Показано [292], что высота и положение на карте этой замкнутой горизонтали не зависят от границ континента.

При расчетах депрессий граница местности рассматривается как «пропасть» [289], так что достигающая этой границы вода уходит с территории. Ясно, что если рассматриваемая территория не включает в себя всей замкнутой депрессии, то рассчитанная глубина депрессии будет неправильной. Поскольку для получения карты возвышенных мест используется в точности тот же алгоритм, что и для расчета замкнутых депрессий, но примененный к инвертированной земной поверхности, здесь также важно положение границы используемой при расчете карты. Она должна включать в себя все возвышенные места на территории России вместе с их границами, даже если эти границы находятся за пределами России. Поэтому вначале проводился расчет для всего континента (Евразии), и лишь затем из полученной для континента карты оставляли отвечающую России часть.

Несколько неожиданным свойством карты возвышенных мест России является их иерархическое устройство, выраженное в явном виде. Обычно вопросы установления иерархии ландшафтов и экосистем вызывают известные трудности, а решение этих проблем носит не вполне явный характер [233]. В данном случае ситуация иная. Конкретно, рассчитанные для всего континента возвышенные места являются таковыми первого континентального уровня, которые, как уже отмечалось, не зависят от границ континента; именно они показаны на карте. Если выделить какое-либо возвышенное место и принять его границу как границу карты, то получим возвышенные места второго континентального уровня, и так далее [292]. Предвосхитив эту идею, В.В. Докучаев [81] писал о важности «возвышенных, сухих мест» в почвоведении, определенных им на некотором высоком уровне иерархии.

Построенная на основе этих подходов карта может использоваться для выявления некоторых рельефообразующих процессов, происходящих на геологических временах. Так, ледовая эрозия формирует определенные формы рельефа в периоды оледенения (например, друмлины; известны так называемые «поля друмлинов», то есть множество вытянутых вдоль направления движения древних ледников возвышенных мест, обычно относительной высоты 5–15 м).

Всем формам рельефа вне возвышенных мест на карте отвечает нулевое значение в легенде (наиболее темный цвет). Им, как правило, соответствуют низменности и равнины, с которыми нередко связаны заболоченные участки местности. Границу относительно контрастно выраженного возвышенного места принято характеризовать как базис эрозии, или «подножие» (границу) возвышенного места. К нему направлено движение (и скопление) мигрирующих вниз по склонам под действием силы тяжести и эрозионно-денудационных процессов материалов (почв и грунтов), то есть, в первую очередь, относительно легко перемещаемых мелкодисперсных частиц, а также и обломков горных пород.

Предложенная классификация форм рельефа местности на три непересекающиеся системы областей, а именно возвышенные места, замкнутые депрессии и пространство между ними (седловины) [292], имеет свойство высокой точности определения этих форм [291] и применима для участков местности практически любой протяженности.

Источник