Мероприятия по повышению плодородия дерново-бурой тяжелосуглинистой почвы и проектирование системы применения удобрений в семипольном полевом севообороте

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно .

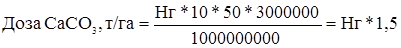

Для расчёта доз извести по гидролитической кислотности используется следующая формула:

Нг – гидролитическая кислотность, м-экв/100 г почвы;

10 – пересчет м-экв/100 г в м-экв/кг;

50 – количество СаСО3, необходимое для нейтрализации 1 м-экв Н+, мг;

3000000 – масса пахотного слоя почв тяжёлого ГМС на 1 га,

1000000000 – пересчёт мг/га в т/га.

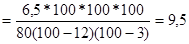

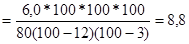

Для известкования в качестве известкового материала следует взять Доломитовую муку класс 2, содержание д. в. — 80%, влажность — 12%, содержание частиц диаметром > 1 мм — 3%.( ГОСТ 14050 – 93)

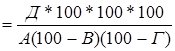

Доза ИМ, т/га

Д – выбранная доза СаСО3, т/га;

А – нейтрализующая способность известкового материала, % СаСО3;

В – влажность известкового материала, %;

Г – содержание частиц диаметром > 1 мм, %.

Доза ИМ1

Доза ИМ2

Известковый материал вносят один раз за ротацию севооборота. Местом внесения являются те поля, которые большую часть времени не занятый растениями, в моем севообороте в чистый пар.

Основным требованием к внесению и заделки известкового материала является равномерное распределение извести с последующим более тщательным перемешиванием с почвой, неправильное внесение скажется на снижении её эффективности на всех последующих культурах. Известковый материал вносим в чистый пар под весеннюю культивацию, или перепашку. Используем автомобильный разбрасыватель АРУП-8

Фосфоритование – это внесение в почву фосфорных удобрений, для повышения содержания подвижных форм фосфора. Внесение фосфорной муки в почву приводит к повышению плодородия почвы и урожайности растений. Также фосфоритная мука – самое дешевое удобрение. Эффективность действия фосфоритной муки зависит от биологических особенностей растений. Растения делятся на несколько групп по способности усваивать фосфор из труднорастворимых фосфатов, некоторые растения усваивают фосфор только после взаимодействия фосфорной муки с почвой.

Под влиянием почвенной кислотности фосфоритная мука превращается в усваиваемый растениями СаНРО4. Исследования показали, что на почвах, имеющих гидролитическую кислотность меньше 2 — 2,5 мг/экв на 100 г, разложение фосфоритной муки происходит слабо и эффективность её очень низкая. Чем больше гидролитическая кислотность, тем выше эффективность фосфоритной муки. Однако действие её зависит не только от величины кислотности почвы, но и от ёмкости поглощения и степени насыщенности основаниями. При одной и той же гидролитической кислотности действие фосфоритной муки тем выше, чем меньше ёмкость поглощения почвы. Дозу фосфоритной муки устанавливают также в зависимости от кислотности почвы. На сильно- и среднекислых почвах (рН 5 и менее) можно вносить ту же дозу фосфоритной муки, что и суперфосфата, а на слабокислых— двойную и даже тройную. На произвесткованных почвах эффективность её снижается. (Смирнов П. М., Муравин Э. А., 1991 год)

Эффективность фосфоритной муки зависит от геологического возраста и минералогического состава фосфорита. Фосфориты древнего происхождения с кристаллическим строением фосфатного вещества отличается слабой доступностью для растений, более доступен апатит. Более молодые фосфориты, в которых фосфатное вещество не имеет явно выраженного кристаллического строения, более усвояемы растениями. Для повышения усвояемости фосфоритную муку можно компостировать с верховым торфом или навозом. В этом случае эффект более высокий, чем от внесения только фосфоритной муки или торфа.

Фосфоритную муку следует вносить заблаговременно. Лучшие условия разложения фосфоритной муки в почве достигается при внесении ее под глубокую пахоту в достаточно влажный слой. При этом она перемешивается со всем пахотным слоем.

Фосфоритование эффективно при корневом лущении лугов и пастбищ. Если этот прием проводят совместно с известкованием, то фосфоритную муку и известь вносят раздельно перед вспашкой или после нее и в разные слои почвы.

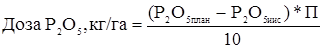

Для расчёта доз Р2О5 рекомендуется использовать следующую формулу:

Рплан. – планируемое содержание подвижного фосфора, которое предлагается достичь после фосфоритования, мг/кг почвы;

Рисх. – исходное (фактическое) содержание подвижного фосфора, мг/кг почвы;

П – количество Р2О5, которое необходимо внести для увеличения содержания подвижного фосфора на 10 мг/кг почвы, кг.

Источник

Определение доз известковых удобрений

Для создания оптимальной реакции почвы в севообороте дозы извести устанавливают с учетом гранулометрического состава почвы и отзывчивости на известкование возделываемых культур и в первую очередь основных (наиболее рентабельных). Положительное действие извести проявляется в течение нескольких лет. Поэтому при определении места внесения извести в севообороте необходимо учитывать чувствительность к кислотности всех культур севооборота. В зависимости от имеющихся агрохимических показателей почвы дозы извести в РФ определяют в тремя метода: 1) по гидролитической кислотности (Hг); 2) на основании нормативных затрат извести для полного устранения кислотности на почвах разного гранулометрического состава; 3) на основании норматива затрат извести для достижения необходимого для культуры значения реакции почвы (pH KCl).

Наиболее высокие и продолжительные прибавки урожая сельскохозяйственных культур обеспечиваются при внесении дозы извести, рассчитанной по полной гидролитической кислотности (1,0 Hг). Однако при дефиците средств на приобретение извести, целесообразно вносить 0,5-0,6 дозы на большую площадь. По данным Географической сети опытов ВНИИА применение половинных доз извести (0,5 Hг) обеспечивает в первой ротации севооборота прибавку урожая примерно 70% от полной дозы, а во второй ротации — 40-50%. Внесение более высоких доз извести (>1,0 Нг) неэффективно, поскольку прибавки урожая незначительны, а затраты и потери кальция из почвы вследствие вымывания осадками возрастают.

В агрохимической практике и научных исследованиях полную дозу извести определят в основном по величине гидролитической кислотности:

Источник

Вопрос 32. Кислотность почв, её виды, расчёт доз извести.

Состав поглощенных ионов определяет многие свойства почв, например, кислотность и щелочность. Различают следующие формы или виды почвенной кислотности: актуальная кислотность; потенциальная кислотность, которая подразделяется на обменную и гидролитическую кислотность.

Актуальная кислотность. Эта форма кислотности наиболее проста для понимания; так называют кислотность почвенного раствора, обусловленную растворенными в нем компонентами. На практике редко измеряют рН почвенного раствора. Вместо этого анализируют водные вытяжки или водные суспензии почв. Согласно решению, II Международного конгресса почвоведов, водные вытяжки и суспензии для измерения рН готовят при отношении почва: вода, равном 1: 2,5. Для торфянистых почв и торфов это отношение расширяют до 1: 25.

Степень кислотности почвенных растворов, вытяжек и суспензий оценивают величиной рН, количество кислотности — по содержанию титруемых щелочью веществ, обладающих кислотными свойствами.

Кислотность почвенных растворов обусловлена присутствием свободных органических кислот или других органических соединений, содержащих кислые функциональные группы, свободных минеральных кислот (главным образом угольной кислоты), а также других компонентов, проявляющих кислотные свойства. В числе последних наибольшее влияние оказывают ионы А1 3+ и Ре 3+ , причем их кислотные свойства соизмеримы с кислотными свойствами таких кислот, как угольная и уксусная.

По данным И.Н. Скрынниковой, в кислых почвенных растворах дерново-подзолистых почв содержатся:

• свободные нелетучие органические кислоты;

• соли сильных оснований и слабых органических кислот;

• свободный СО2 и соли угольной кислоты;

• аммонийные соли слабых органических кислот. Сочетание этих компонентов в почвенных растворах обусловливает значение рН в интервале 4,2—6,8.

По степени кислотности почвы подразделяются на очень сильнокислые (рН ниже 4,0), сильнокислые (4,1—4,5), кислые (4,6—5,2), слабокислые (5,3—6,4), нейтральные и близкие к нейтральным (6,5—7,4) и щелочные (свыше 7,5). Почвенная кислотность неблагоприятна для жизнедеятельности растений и микроорганизмов, поэтому для ее устранения применяют известкование почв. При внесении извести в почву поглощенный водород замещается кальцием. Дозы извести: т/га = 1,5Н. Также в качестве сырья вносят мергель, долонит, мел.

Способность почвы подкислять почвенный раствор обусловлена наличием в почве кислот, гидролитически кислых солей, а также поглощенных ионов водорода и алюминия.

Кислотность почвы вызывается ионами водорода. В зависимости от того, в каком состоянии ионы водорода находятся в почве, кислотность может быть активной (актуальной) и потенциальной.

Активная (актуальная) кислотность зависит от концентрации свободных ионов водорода в почвенном растворе. Их источником являются органические кислоты, образующиеся при разложении растительных остатков, и угольная кислота, появляющаяся в почве при растворении диоксида углерода в воде.

Кислую реакцию имеют подзолистые, дерново-подзолистые и болотные почвы, нейтральную – черноземы, щелочную – каштановые почвы, сероземы и солонцы.

Для определения активной кислотности почву заливаю дистиллированной водой, взбалтывают, фильтруют и в полученном растворе с помощью индикатора рН-метра определяют рН.

Потенциальная кислотность подразделяется на обменную и гидролитическую. Она обусловлена содержанием ионов водорода и алюминия, находящихся в поглощенном состоянии.

Обменная кислотность обусловлена содержанием поглощенных ионов водорода, которые могут быть вытеснены из ППК раствором нейтральной соли КСl. Также её создают поглощенные ионы алюминия, которые вытесняются из ППК катионами нейтральной соли и переходят в раствор. Обменная кислотность сильно выражена в кислых подзолистых и дерново-подзолистых почвах, а в нейтральных и щелочных почвах она не проявляется.

Гидролитическая кислотность зависит от содержания как обменных, так и прочносвязанных ионов водорода. Для определения гидролитической кислотности почву обрабатывают ацетатом натрия.

ДОЗА ИЗВЕСТИ=1.5НГ, Hг-гидролитическая кислотность(сумма ионов водорода)

Виды сырья для понижения кислотности — катионы кальция магния повышают плодородие почв, нейтрализуют кислую реакцию и создают цельную структуру. Катионы водорода разрушают структуру и повышают кислотность почв. Катиона натрия повышают щелочность.

Применение половинных доз извести (0,5 Нг) обеспечивает в первой ротации севооборота прибавку урожая примерно 70% от полной дозы, а во второй ротации — 40-50%. Внесение более высоких доз извести (>1,0 Нг) неэффективно, поскольку прибавки урожая незначительны, а затраты и потери кальция из почвы вследствие вымывания осадками возрастают. Полную дозу извести определяют по величине гидролитической кислотности:

Д = (Нг ∙ Эм ∙ 10 ∙ 3 000 000)/1 000 000 000 = (Нг ∙ Эм ∙ 3)/100, где: Д — доза извести, т/га; Нг — гидролитическая кислотность по Каппену, мг-экв/100 г почвы; Эм — эквивалентная масса известкового удобрения; 10 — коэффициент для пересчета Нг в мг-экв/кг почвы; 3000000 — масса 1 га пахотного слоя почвы, кг; 1 000 000 000 — коэффициент пересчета мг в тонны.

Если в качестве известкового удобрения используется СаСО3 , то формула приобретает вид: СаСО3, т/га = 1,5 Нг.

Дозы извести можно также рассчитать по формуле: Д = 0,05 ∙ Нг ∙ d ∙ h, где Д — доза СаСО3, т/га; Нг — гидролитическая кислотность, мг-экв/100 г почвы; d-объемная масса почвы, г/см 3 ; h — глубина пахотного слоя, см.

Метод определения доз извести по гидролитической кислотности принят в РФ и многих других странах в качестве основного (стандартного) для дерново-подзолистых, серых лесных почв, оподзоленных и выщелоченных и черноземов. В производственных условиях дозы извести часто устанавливают, пользуясь справочными таблицами, по рН солевой вытяжки (1 н. KCl) и гранулометрическому составу почвы.

В отличие от минеральных почв, торфяно-болотные почвы имеют обычно высокую потенциальную кислотность, однако они практически не содержат в ППК обменный алюминий. Их кислотность обусловлена в основном ионами водорода, поэтому, несмотря на большую величину гидролитической кислотности, она менее токсична для растений. Эти почвы обладают большой буферной способностью и при рНKCl более 5,2 в известковании не нуждаются.

В севооборотах, в структуре которых преобладают культуры слабо чувствительные к кислотности почвы (картофель, лен, рожь, овес, козлятник, люпин, сераделла и другие) не требуется полное устранение кислотности. В таких севооборотах необходимо поддерживать оптимальную для культур слабокислую реакцию (рНKCl) почвы. Дозы СаСО3 для достижения заданного уровня реакции почвы рассчитывают по формуле Д = 10 dpH∙M, где Д — доза СаСО3, т/га; dpН — планируемый сдвиг рН; 10 — коэффициент; М — норма расхода СаСО3, т/га для сдвига рН на 0,1. Затраты (нормативы) СаСО3 для доведения кислотности почвы до заданного значения.

При возделывании в севооборотах люцерны, сахарной и кормовой свеклы, капусты и других культур, относящихся к первой группе, почву известкуют при Нг выше 2 мг-экв и степени насыщенности основаниями менее 90%. Дозы извести для этих почв устанавливают по величине гидролитической кислотности.

При определении необходимости известкования почвы следует учитывать не только гидролитическую кислотность и степень насыщенности основаниями, но и активность Н+ почвенного раствора, поскольку непосредственное негативное воздействие на сельскохозяйственные культуры оказывает не общее количество ионов водорода в ППК, а концентрация (активность) ионов водорода.

Известковые удобрения (известняковая и доломитовая мука, металлургические шлаки и др.) существенно различается по химическому составу, тонине помола и механическим примесям, поэтому их действие оценивают по нейтрализующей способности. Нейтрализующее действие известковых удобрений зависит от содержания в них карбонатов (СаСО3 и МgСО3), механических примесей, влаги, размера частиц (тонины помола) и их прочности. Для агрохимической оценки качества известковых удобрений определяют «активно действующее вещество» (АДВ) по формуле (%): АВД = (Х ∙ (100 — Н) ∙ (100 — Х1)) / (100 ∙ 100), где Х — суммарная массовая доля карбоната кальция и магния; Н — содержание недеятельной фракции извести — для металлургических шлаков, известняковой и доломитовой муки частиц крупнее 1 мм, для меловой муки — крупнее 3 мм; Х1 — массовая доля влаги, %. Доза известкового удобрения в физической массе рассчитывается по следующей формуле: Дф = (Др ∙ 100)/АВД, т/га, где Дф — доза известкового удобрения в физической массе, т/га; Др — доза рассчитанная на 100% содержание карбонатов; АДВ — содержание активно действующего вещества, %; 100 — коэффициент.

Источник