Виды фиторемедиации, преимущества и недостатки

фиторемедиация это набор технологических приемов, которые используют живые растения и связанные с ними микроорганизмы для экологической очистки почвы, воды и воздуха.

Технологии фиторемедиации используют естественную способность некоторых растений поглощать, концентрировать и метаболизировать элементы и химические соединения, которые присутствуют в окружающей среде в качестве загрязнителей. Растения могут быть использованы для извлечения, иммобилизации и стабилизации, деградации или улетучивания загрязняющих веществ..

Почва, поверхностные и подземные воды, а также атмосфера могут быть загрязнены в результате некоторых природных процессов, таких как, например, геологическая эрозия, вулканическая активность, а также в результате воздействия деятельности человека (промышленных, сельскохозяйственных, сточных вод, добыча полезных ископаемых, строительство, транспортировка).

Выбросы и промышленные стоки, отходы, взрывчатые вещества, агрохимикаты (удобрения, гербициды, пестициды), осадки в виде дождя или кислоты, радиоактивные материалы, среди многих других, являются факторами загрязнения в результате деятельности человека..

Фиторемедиация становится экономически эффективной, общепринятой технологией для устранения различных видов загрязнения окружающей среды..

Слово «фиторемедиация» происходит от греческого «фито «, что означает живое растение, а латыньРемедиаре « что значит восстановить баланс; то есть восстановить состояние равновесия с помощью растений.

- 1 Виды фиторемедиации

- 1.1 Фитодеградация

- 1.2 Ризорремедиация

- 1.3 Фитостабилизация

- 1.4 Фитостимуляция

- 1.5 Фитоэкстракция

- 1.6 Гипераккумуляционные растения

- 1.7 Фитофильтрация

- 1.8 Фитоволатилизация

- 2 Преимущества фиторемедиации

- 3 Недостатки и ограничения

- 4 Ссылки

Типы фиторемедиации

Технологии фиторемедиации основаны на физиологических процессах растений и связанных с ними микроорганизмов, таких как питание, фотосинтез, обмен веществ, эвапотранспирация и другие..

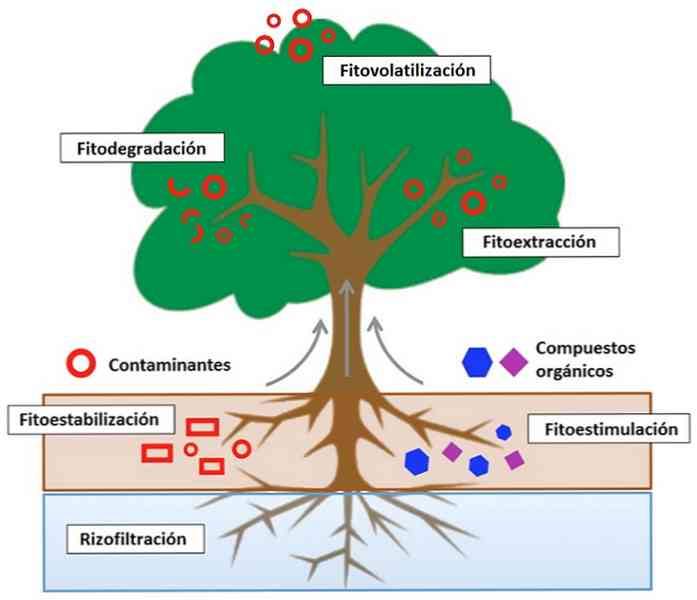

В зависимости от типа загрязнителя, степени загрязнения участка и необходимого уровня удаления или дезактивации, методы фиторемедиации используются в качестве механизма сдерживания загрязнений (методы фитостабилизации, ризофильтрации) или в качестве механизма для устранения (методы фитоэкстракция, фитодеградация и фитоволатилизация).

Среди этих методов фиторемедиации:

phytodegradation

Этот метод, также называемый фитотрансформацией, состоит в отборе и использовании растений, способных разлагать поглощенные загрязнители..

При фитодеградации специальные ферменты, которыми обладают некоторые растения, вызывают распад молекул загрязняющих веществ, превращая их в более мелкие, нетоксичные или менее токсичные молекулы..

Растения также могут минерализовать загрязняющие вещества в простые, усваиваемые соединения, такие как углекислый газ (СО)2) и вода (H2O).

Примерами ферментов этого типа являются дегалогеназы и оксигеназы; первый способствует удалению галогенов из химических соединений, а второй окисляет вещества.

Фитодеградация использовалась при удалении взрывчатых веществ, таких как тротил (тринитротолуол), хлорорганические и фосфорорганические пестициды, галогенированные углеводороды, среди других загрязняющих веществ.

Rizorremediación

Когда деградация загрязняющих веществ происходит под действием микроорганизмов, которые живут в корнях растений, метод восстановления называется ризоремедиацией..

phytostabilization

Этот тип фиторемедиации основан на растениях, которые поглощают загрязняющие вещества и обездвиживают их внутри.

Известно, что эти растения снижают биодоступность загрязняющих веществ за счет выработки и выведения корнями химических соединений, которые инактивируют токсичные вещества с помощью механизмов абсорбции, адсорбции или осаждения-отверждения..

Таким образом, загрязняющие вещества больше не доступны в окружающей среде для других живых существ, они не могут мигрировать в грунтовые воды и рассеивать их на больших площадях почвы.

Некоторые растения, которые были использованы в фитостабилизации: Люпин Альбус (для иммобилизации мышьяка, туза и кадмия, Cd), Hyparrhenia hirta (иммобилизация свинца, Pb), Zygophyllum fabago (Иммобилизация цинка, Zn), Anthyllis уязвимая (иммобилизация цинка, свинца и кадмия), Deschampia cespitosa (иммобилизация свинца, кадмия и цинка) и Песчаный кардаминопсис (иммобилизация свинца, кадмия и цинка), среди прочего.

Fitoestimulación

В этом случае используются растения, которые стимулируют развитие микроорганизмов, которые разлагают загрязняющие вещества. Эти микроорганизмы живут в корнях растений.

фитоэкстракция

Фитоэкстракция, также называемая фитоаккумуляцией или фитосанитацией, использует растения или водоросли для удаления загрязнений из почвы или воды..

После того, как растение или водоросль поглотили загрязняющие химические соединения и накопили их из воды или почвы, их собирают в виде биомассы и обычно сжигают.

Пепел хранится в специальных местах или на свалках или используется для извлечения металлов. Эта последняя техника называется phytomining.

Гипераккумуляционные растения

Для организмов, способных поглощать чрезвычайно большое количество загрязнений почвы и воды, их называют гипераккумуляторами..

Сообщалось о растениях мышьяка (As), свинца (Pb), кобальта (Co), меди (Cu), марганца (Mn), никеля (Ni), селена (Se) и цинка (Zn)..

Проведена фитоэкстракция металлов растениями Thlaspi caerulescens (извлечение кадмия, Cd), Vetiveria zizanoides (извлечение цинка Zn, кадмия Cd и свинца Pb) Brassica juncea (извлечение свинца Pb) и Pistia stratiotis (извлечение серебра Ag, ртути Hg, никеля Ni, свинца Pb и цинка Zn), среди других.

Fitofiltración

Этот тип фиторемедиации используется при дезактивации грунтовых и поверхностных вод. Загрязняющие вещества поглощаются микроорганизмами или корнями, или они прилипают (адсорбируются) на поверхности обоих.

При филлофильтрации растения выращивают методами гидропоники, а когда корень хорошо развит, растения переносят в загрязненные воды..

Некоторые растения, используемые в качестве фитофильтрующих растений: Scirpus lacustris, Lemna gibba, Azolla caroliniana, Elatine trianda и Polygonum punctatum.

Fitovolatilización

Этот метод работает, когда корни растений поглощают загрязненную воду и выделяют загрязняющие вещества, преобразованные в газообразной или летучей форме в атмосферу, через пот листьев.

Фитоволатизирующее действие селена (Se) растений известно, Salicornia bigelovii, Astragalus bisulcatus и Чара Канесценс а также способность выводить ртуть (Hg) из видов растений Arabidopsis thaliana.

Источник

Растения-фильтры и грибы-аккумуляторы. Секреты фитоочистки

Вредные вещества, поллютанты – пестициды, гербициды, органические растворители, тяжелые металлы, радионуклиды – чаще всего попадают в растительные организмы через корневую систему или листья (через устьица или кутикулу эпидермиса). Соединения, поглощенные корнями, переносятся в надземные части растений или откладываются в запасающих органах.

Разрушающее воздействие

Все загрязняющие вещества могут необратимо влиять на растительные организмы, вызывая как морфологические, так и физиолого-биохимические изменения. Эти воздействия, как правило, носят неспецифичный характер. К примеру, тяжелые металлы и радионуклиды, попадая в растительные клетки, могут взаимодействовать с различными белками, что приводит к изменениям клеточного метаболизма – нарушаются процессы фотосинтеза, дыхания, меняются функции клеточных мембран и т. д.

На морфологическом уровне могут происходить изменения размеров, формы, окраски листьев и цветков, их увядания или опадения. Нередко усыхает крона деревьев, нарушается целостность коры, деформируется корневая система, срастаются некоторые органы. У хвойных деревьев отмечают изменения в размерах хвоинок. При сильных атмосферных загрязнениях у различных древесных и кустарниковых наблюдают нарушение интенсивности ветвления.

Атмосферные поллютанты также могут воздействовать на пыльцу растений, изменяя поверхность и форму пыльцевых зерен, нарушая целостность оболочек и вызывая их слипание.

В целом характер воздействия загрязняющих веществ зависит от их количества в окружающей среде, от их химического строения, а также от генетических и видовых особенностей самих растений, которые различаются по устойчивости к токсическому воздействию повышенных концентраций загрязняющих веществ.

Адаптация и фиторемедиация

Благодаря механизмам адаптации, действующим на разных организменных уровнях, в фитоценозах постепенно отбираются популяции, способные развиваться и расти без серьезных нарушений физиологических процессов при довольно высоких концентрациях загрязняющих веществ в среде.

Так, к примеру, постоянное накопление тяжелых металлов у одних видов сначала вызывает стимуляцию роста, а затем угнетение и гибель. У других же по мере увеличения содержания вредных веществ включается механизм, препятствующий их поглощению. Такое ограниченное поглощение наиболее характерно для опадающих частей (например, листьев) и репродуктивных органов (цветков) растений, неограниченное – для корней, древесины, стеблей.

Способность растительных организмов поглощать, аккумулировать и трансформировать поллютанты используют для фиторемедиации (от греческого phyton – «растение» и латинского remedium – «восстанавливать») – очистки окружающей среды (воды, почвы, атмосферы) при помощи растений.

Растения-фильтры

Травянистые растения применяют для фитостабилизации загрязнений – уменьшения их мобильности в почве за счет адсорбции или осаждения на корнях в виде нерастворимых соединений (фосфатов, карбонатов, гидроксидов и т. д.). При этом обычно выбирают виды, устойчивые к загрязнениям, способные образовывать плотный травянистый покров, связывать поллютанты в процессе интенсивного корневого обмена.

Бобовые растения совместно с микроорганизмами-симбионтами из прикорневой зоны также могут участвовать в биодеградации – разложении различных органических поллютантов.

Улучшить почвы с повышенным содержанием свинца помогают бобовые

Некоторые растения – осоковые, различные виды фасоли, пшеницы, риса – способны к фитотрансформации пестицидов, растворителей, топливных остатков, преобразуя (метаболизируя) их при помощи собственных внутриклеточных ферментных систем.

Крестоцветные используют для фитоэкстракции – извлечения загрязнений из почвы. Они являются аккумуляторами тяжелых металлов и радионуклидов, которые поступают в растения через корневую систему и откладываются в надземных органах (стеблях и листьях). Растительную биомассу затем можно собрать и переработать. Наиболее широко фитоэкстракцию используют для удаления из почвы свинца, цинка, кадмия, никеля.

Достаточно активно способны аккумулировать тяжелые металлы также и некоторые виды папоротников, которые являются типичными представителями лесных экосистем.

Страусник обыкновенный способен поглощать из почвы ионы кадмия

Древесные биофильтры

Деревья и кустарники часто используют как эффективные и естественные биофильтры в городах и сельской местности:

- они обладают высокой продуктивностью;

- способны поглощать загрязняющие вещества из нескольких почвенных горизонтов, благодаря большой поверхности и объему корневой системы;

- могут адсорбировать пылевые и аэрозольные частицы на высоте до 30 м;

- достаточно быстро адаптируются к смене окружающей среды.

Так, к примеру, для создания фитозаградительных барьеров вдоль автомагистралей, улиц с активным движением транспорта для защиты воздушной и водной сред часто высаживают различные виды тополя, клена, каштана, липы. Осину, различные виды берез, сосну используют при проведении комплексных работ по фитомелиорации – очистке почвы от нефти и нефтепродуктов.

Береза способствует очистке почв от нефти и нефтепродуктов

При проведении мероприятий по очистке территорий, загрязненных радионуклидами, высаживают манчьжурский орех и амурский бархат, которые считаются гораздо более устойчивыми к радиационному воздействию, чем хвойные деревья и многие лиственные породы. Эти виды отличаются способностью к быстрому вегетативному восстановлению (корневой и пневой порослью) после облучения, а также обладают сильно развитой листовой и корневой поверхностью, что позволяет им удерживать пылевые частицы и капли воды с радионуклидами и локализовать их в ветках, коре, древесине, плодах.

Клен очищает воду и воздух возле автомагистралей

Большинство деревьев могут вступать в симбиотические взаимоотношения с грибами с формированием микоризы. Микориза улучшает почвенную структуру, связывает ионы тяжелых металлов, защищает растения от токсичных органических соединений, помогая им лучше адаптироваться и выживать в условиях повышенного загрязнения окружающей среды. Благоприятный эффект от такого «сотрудничества» наблюдали, к примеру, для ели обыкновенной, различных видов клена, растущих на урбанизированных территориях в «сожительстве» с грибным мицелием.

|

Селекция и инженерия

Для получения растений, устойчивых к неблагоприятным антропогенным воздействиям, активно применяют методы современной клеточной селекции, а также генетической клеточной инженерии.

Особое внимание также уделяют получению растений-гипераккумуляторов тяжелых металлов. За основу берут виды с высокой продуктивностью и вводят бактериальный геном, который отвечает за формирование у растений способности адсорбировать или трансформировать поллютанты в значительных количествах. Особо эффективно этот метод применяют для выведения устойчивых газонных трав.

Грибы-аккумуляторы

Достаточно интенсивно способны поглощать и накапливать тяжелые металлы грибы. Интересно, что отдельные виды обладают определенной избирательностью по отношению к этим элементам.

Грибы также активно способны сорбировать из лесной подстилки радионуклиды, в частности радиоактивный цезий. Так, в первые годы после аварии на Чернобыльской АЭС грибы использовали как биоиндикаторы радиоактивного загрязнения.

Шампиньоны активно аккумулируют ртуть

Наиболее активно из субстрата грибами поглощаются легкорастворимые соединения тяжелых металлов и радиоизотопов. В молодых плодовых телах отмечают более высокие их концентрации, чем в старых. Наибольшие количества, как правило, аккумулируются в шляпках грибов, особенно в гименофорах. Со временем в условиях постоянного загрязнения эти элементы могут накапливаться в мицелии.

Интенсивность поглощения и накопления тяжелых металлов и радионуклидов грибами сильно зависит от условий окружающей среды, в первую очередь от плотности, состава и степени увлажнения субстрата. К примеру, было установлено, что на увлажненных лесных почвах грибы гораздо интенсивнее накапливают радиоизотопы, чем те же виды, растущие на почвах с глубоким залеганием грунтовых вод. Определяющими также являются различные видовые особенности, в частности глубина расположения мицелия, тип питания. Так, в грибах-симбионтах содержится больше тяжелых металлов, чем в древоразрушающих грибах-сапрофитах.

При употреблении в пищу съедобных грибов, собранных в лесах с высокой степенью техногенного загрязнения, высока вероятность тяжелых отравлений и внутреннего облучения. Даже кулинарная обработка (например, последовательная варка с неоднократной сменой воды) не всегда приводит к снижению концентрации вредных веществ до допустимых величин.

Для справки:

Фиторемедиация – очистка окружающей среды при помощи растений.

Фитостабилизация – уменьшение мобильности поллютантов в почве за счет адсорбции или осаждения на корнях в виде нерастворимых соединений.

Биодеградация – разложение различных органических поллютантов.

Фитоэкстракция – извлечение загрязнений из почвы.

Фитомелиорация – очистка почвы от нефти и нефтепродуктов.

Рекомендуем прочитать:

Строение дерева. От клеток до корней

Свойства древесины разных пород

Источник