Виды фиторемедиации, преимущества и недостатки

фиторемедиация это набор технологических приемов, которые используют живые растения и связанные с ними микроорганизмы для экологической очистки почвы, воды и воздуха.

Технологии фиторемедиации используют естественную способность некоторых растений поглощать, концентрировать и метаболизировать элементы и химические соединения, которые присутствуют в окружающей среде в качестве загрязнителей. Растения могут быть использованы для извлечения, иммобилизации и стабилизации, деградации или улетучивания загрязняющих веществ..

Почва, поверхностные и подземные воды, а также атмосфера могут быть загрязнены в результате некоторых природных процессов, таких как, например, геологическая эрозия, вулканическая активность, а также в результате воздействия деятельности человека (промышленных, сельскохозяйственных, сточных вод, добыча полезных ископаемых, строительство, транспортировка).

Выбросы и промышленные стоки, отходы, взрывчатые вещества, агрохимикаты (удобрения, гербициды, пестициды), осадки в виде дождя или кислоты, радиоактивные материалы, среди многих других, являются факторами загрязнения в результате деятельности человека..

Фиторемедиация становится экономически эффективной, общепринятой технологией для устранения различных видов загрязнения окружающей среды..

Слово «фиторемедиация» происходит от греческого «фито «, что означает живое растение, а латыньРемедиаре « что значит восстановить баланс; то есть восстановить состояние равновесия с помощью растений.

- 1 Виды фиторемедиации

- 1.1 Фитодеградация

- 1.2 Ризорремедиация

- 1.3 Фитостабилизация

- 1.4 Фитостимуляция

- 1.5 Фитоэкстракция

- 1.6 Гипераккумуляционные растения

- 1.7 Фитофильтрация

- 1.8 Фитоволатилизация

- 2 Преимущества фиторемедиации

- 3 Недостатки и ограничения

- 4 Ссылки

Типы фиторемедиации

Технологии фиторемедиации основаны на физиологических процессах растений и связанных с ними микроорганизмов, таких как питание, фотосинтез, обмен веществ, эвапотранспирация и другие..

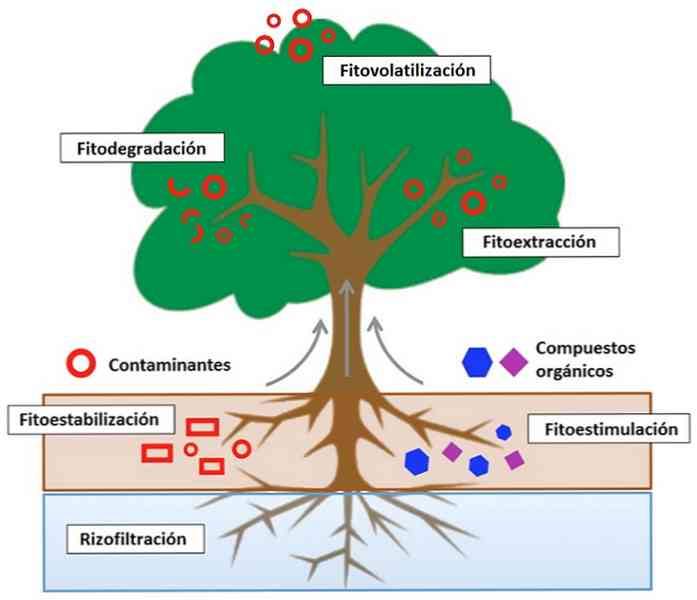

В зависимости от типа загрязнителя, степени загрязнения участка и необходимого уровня удаления или дезактивации, методы фиторемедиации используются в качестве механизма сдерживания загрязнений (методы фитостабилизации, ризофильтрации) или в качестве механизма для устранения (методы фитоэкстракция, фитодеградация и фитоволатилизация).

Среди этих методов фиторемедиации:

phytodegradation

Этот метод, также называемый фитотрансформацией, состоит в отборе и использовании растений, способных разлагать поглощенные загрязнители..

При фитодеградации специальные ферменты, которыми обладают некоторые растения, вызывают распад молекул загрязняющих веществ, превращая их в более мелкие, нетоксичные или менее токсичные молекулы..

Растения также могут минерализовать загрязняющие вещества в простые, усваиваемые соединения, такие как углекислый газ (СО)2) и вода (H2O).

Примерами ферментов этого типа являются дегалогеназы и оксигеназы; первый способствует удалению галогенов из химических соединений, а второй окисляет вещества.

Фитодеградация использовалась при удалении взрывчатых веществ, таких как тротил (тринитротолуол), хлорорганические и фосфорорганические пестициды, галогенированные углеводороды, среди других загрязняющих веществ.

Rizorremediación

Когда деградация загрязняющих веществ происходит под действием микроорганизмов, которые живут в корнях растений, метод восстановления называется ризоремедиацией..

phytostabilization

Этот тип фиторемедиации основан на растениях, которые поглощают загрязняющие вещества и обездвиживают их внутри.

Известно, что эти растения снижают биодоступность загрязняющих веществ за счет выработки и выведения корнями химических соединений, которые инактивируют токсичные вещества с помощью механизмов абсорбции, адсорбции или осаждения-отверждения..

Таким образом, загрязняющие вещества больше не доступны в окружающей среде для других живых существ, они не могут мигрировать в грунтовые воды и рассеивать их на больших площадях почвы.

Некоторые растения, которые были использованы в фитостабилизации: Люпин Альбус (для иммобилизации мышьяка, туза и кадмия, Cd), Hyparrhenia hirta (иммобилизация свинца, Pb), Zygophyllum fabago (Иммобилизация цинка, Zn), Anthyllis уязвимая (иммобилизация цинка, свинца и кадмия), Deschampia cespitosa (иммобилизация свинца, кадмия и цинка) и Песчаный кардаминопсис (иммобилизация свинца, кадмия и цинка), среди прочего.

Fitoestimulación

В этом случае используются растения, которые стимулируют развитие микроорганизмов, которые разлагают загрязняющие вещества. Эти микроорганизмы живут в корнях растений.

фитоэкстракция

Фитоэкстракция, также называемая фитоаккумуляцией или фитосанитацией, использует растения или водоросли для удаления загрязнений из почвы или воды..

После того, как растение или водоросль поглотили загрязняющие химические соединения и накопили их из воды или почвы, их собирают в виде биомассы и обычно сжигают.

Пепел хранится в специальных местах или на свалках или используется для извлечения металлов. Эта последняя техника называется phytomining.

Гипераккумуляционные растения

Для организмов, способных поглощать чрезвычайно большое количество загрязнений почвы и воды, их называют гипераккумуляторами..

Сообщалось о растениях мышьяка (As), свинца (Pb), кобальта (Co), меди (Cu), марганца (Mn), никеля (Ni), селена (Se) и цинка (Zn)..

Проведена фитоэкстракция металлов растениями Thlaspi caerulescens (извлечение кадмия, Cd), Vetiveria zizanoides (извлечение цинка Zn, кадмия Cd и свинца Pb) Brassica juncea (извлечение свинца Pb) и Pistia stratiotis (извлечение серебра Ag, ртути Hg, никеля Ni, свинца Pb и цинка Zn), среди других.

Fitofiltración

Этот тип фиторемедиации используется при дезактивации грунтовых и поверхностных вод. Загрязняющие вещества поглощаются микроорганизмами или корнями, или они прилипают (адсорбируются) на поверхности обоих.

При филлофильтрации растения выращивают методами гидропоники, а когда корень хорошо развит, растения переносят в загрязненные воды..

Некоторые растения, используемые в качестве фитофильтрующих растений: Scirpus lacustris, Lemna gibba, Azolla caroliniana, Elatine trianda и Polygonum punctatum.

Fitovolatilización

Этот метод работает, когда корни растений поглощают загрязненную воду и выделяют загрязняющие вещества, преобразованные в газообразной или летучей форме в атмосферу, через пот листьев.

Фитоволатизирующее действие селена (Se) растений известно, Salicornia bigelovii, Astragalus bisulcatus и Чара Канесценс а также способность выводить ртуть (Hg) из видов растений Arabidopsis thaliana.

Источник

Критерии подбора растений для Фиторемедиации

При подборе растений для фиторемедиационных технологий в первую очередь необходимо установить, какой токсикант или группа токсикантов являются причиной заражения, затем определить концентрацию токсичных соединений и локализацию распространения токсикантов. Важные факторы, определяющие тип ремедиационной технологии, – тип и структура почвы, характеристика почвы (рН, содержание соли, концентрация металлов, наличие паразитов и др.), возможное количество осадков в течение биоремедиационных процессов. Затем выбирается тип фиторемедиационной технологии и уже для конкретной технологии осуществляется подбор растений. Нет ни малейших сомнений в том, что любые насаждения подавляющего большинства растений, в том числе и сельскохозяйственные плантации, несомненно, приносят пользу окружающей среде, поскольку в них в той или иной степени идут фиторемедиационные процессы. Однако для того чтобы максимально использовать экологический потенциал растений, несомненно, требуется селекция растений по некоторым критериям.

Растения для фиторемедиационных технологий должны удовлетворять некоторым требованиям: толерантность к токсикантам; толерантность к возможным температурным изменениям; толерантность действию насекомых; галофильность, т.е. толерантность к повышенным концентрациям соли, засухе, возможным стресс-факторам; наличие ферментов, обеспечивающих деградацию токсикантов; способность в больших количествах аккумулировать неорганические токсиканты во внутриклеточном пространстве. Несомненно, что в технологическом отношении исключительно важный орган растений – корни. Они выделяют экссудаты и впитывают в себя токсичные соединения, благодаря ферментам экссудатов (в ризосфере) и внутриклеточным ферментам корневой системы в них осуществляются первые этапы трансформации токсичных соединений почвы и воды. Поэтому ясно, что и тип корней (стержневой, мочковатый), их разветвленность и охватываемый ими объем почвы – важнейшие факторы для успешной реализации фиторемедиационных технологий. Такая предварительная информация позволяет с максимальной эффективностью осуществлять мониторинг процессов фиторемедиации. В ряде случаев более рационально использование монокультуры, хотя ряд исследований указывает и на успешное использование смешанных культур растений. В связи с фиторемедиационным потенциалом растений, очевидно, уместно будет ответить на вопрос, возможно ли регулировать экофизиологические характеристики растений с целью повышения их детоксикационного потенциала без вмешательства в геном растений. В этом отношении, несомненно, большой интерес представляют результаты широкомасштабных полевых исследований с биоактивными препаратами. Эти препараты представляют собой комплекс окикислот, микроэлементов и других компонентов, используемых для повышения урожая и восстановления растений, находившихся или находящихся в неблагоприятных условиях (почвенно-климатических). Использование этих препаратов, основанное на ассимиляции растениями содержимого биоактивных препаратов, позволяет восстанавливать пораженные растения, повышать урожаи, более интенсивно наращивать надземную биомассу растений, В то же время биоактивные препараты как активные регуляторы метаболизма снимают стрессовые факторы у высших растений. Вместе с тем, согласно исследованиям последних лет, установлено, что использование биоактивных препаратов существенно укре- пляет иммунную систему растений и их устойчивость по отношению к органическим токсикантам и тяжелым металлам. В частности, растения, будучи обработанными препаратами фоснутреном и тумифорте, несмотря на последующую инкубацию с ТНТ, бензолом и бензпиреном, сохраняли хлорофилл на уровне контрольных вариантов (без обработки токсикантами). Интересно отметить, что обработка биопрепаратами способствовала активации ферментов, участвующих в окислительной деградации органических токсичных соединений (монооксигеназы, пероксидазы, полифенолоксидазы), а также ключевых ферментов общего метаболизма в растениях (глютаминсинтетазы, глютамат- и малатдегидрогеназ), т. е. ферментов, обеспечивающих растительную клетку азотсодержащими соединениями и энергией. Вместе с тем обработка фоснутреном и гумифорте удваивает накопление свинца в корнях таких важных сельскохозяйственных растений, как кукуруза, рейграс и фасоль, препятствуя, транспорту свинца в надземные органы биомассы растений. Таким образом, как показывают данные этих исследований, де- токсикационный потенциал растений в определенной степени, может быть повышен и воздействием чисто внешних, не генетических факторов, что, безусловно, указывает на неполностью реализованный экологический потенциал растений. Относительная дешевизна коммерческих препаратов фирмы Inagrosa «Agrobiologicas S.A.», их высокая эффективность и многооб- разие, несомненно, могут служить факторами, определяющими их использование в фиторемедиационных технологиях, направленных на очистку окружающей среды, почв и водоемов от антропогенных токсичных соединений. 3.8. Трансгенные растения для фиторемедиации

Базируясь на способности растений обезвреживать антропогенные токсиканты, фиторемедиация за последнее десятилетие из концептуального, методологического подхода превратилась в экологически важную, конкурентоспособную коммерческую технологию для очистки окружающей среды от органических и неорганических токсичных соединений. Для разных фиторемедиационных приемов, используемых на практике, таких, как фитоэкстракция, ризодеградация (совместное действие микроорганизмов и растений), фитодеградация, фитостабилизация, ризофильтрация и др., которые уже используются в практических целях, крайне важный фактор для успешной реализации этих технологий – наличие подходящих растений, активно усваи- вающих токсиканты. Эффективность процессов фиторемедиации в значительной степени определяется способностью самого растения усваивать и накапливать в клеточных структурах неорганические и органические токсиканты и осуществлять глубокую окислительную деградацию органических ксенобиотиков. Прогресс, связанный с фиторемедиацией окружающей среды, загрязненной органическими токсикантами, по своей масштабности значительно превосходит аналогичные процессы, связанные с усвоением неорганических токсикантов и радионуклидов. Это объясняется долговременной селекцией подходящих для этого процесса растений, обладающих необходимыми характеристиками, в частности приспособленностью к конкретной почвенно-климатической зоне, урожайностью, способностью накапливать большую биомассу, наличием соответствующих физиологических (способность к транспирации) и морфологических (развитая корневая система) характеристик, адаптацией к полевым условиям, наличием соответствующих ферментных систем и др. Указанные выше качества и, возможно, некоторые другие обусловливают усвоение и глубокую деградацию органических токсикантов растениями, т. е. именно ими определяется фиторемедиационный потенциал растений. В этом направлении достигнут вполне определенный прогресс – клонированием генов уже получен ряд растений-трансформантов, обладающих повышенной способностью аккумулировать во внутриклеточных структурах (преимущественно в вакуолях) и в межклеточном пространстве конъюгаты эндогенных соединений с токсикантами. Около двух десятков лет широко обсуждается возможность использования растений для очистки почв, грунтовых вод и водоемов от неорганических токсикантов. Судя по достигнутым результатам, несомненно, что фитоэкстракция тяжелых металлов в условиях in situ является наиболее дешевой, не затрагивающей структуры почвы технологией, которая все больше привлекает внимание как ученых, так и практиков-аграриев, а также экологов. Принимая во внимание, что при клонировании генов из растений, отличающихся повышенной эффективностью, в фитоэкстракции тяжелых металлов использовали манипуляции, хорошо известные в генной инженерии растений, остановимся на детоксикационных особенностях растений-трансформантов. Генно-инженерные работы, на- правленные на повышение эффективности фиторемедиационных свойств растений, особенно интенсивно проводились в течение последних 10 лет. В основном они осуществлялись в парниковых условиях, на небольших контролируемых участках. Первые широкомасштабные полевые исследования были проведены в начале 2000 г. в США. Наиболее значимые работы по получению рекомбинантных растений, а их уже накопилось свыше 100, осуществлялись в разных направлениях. Среди большого разнообразия растений, перспективных для фиторемедиации, особое внимание заслуживает тополь в силу мощной корневой системы, обладающей большой поглощающей способностью. Многообразные генно-инженерные модификации этого расте- ния убеждают в целесообразности практического использования ряда полученных трансформантов. Одна из таких работ посвящена обогащению генома тополя бактериальным геном, кодирующим синтез углутамилцистеин синтетазы (К.Ф. 6.3.2.2), которая служит ключевым ферментом в процессе биосинтеза глутатиона. Авторами получено несколько трансгенных клонов. Для сравнения использованы дикий гибрид тополя и два трансгенных клона, выделяющихся суперсинтезом γ-глутамилцистеина. Растение культивировали в почве, содержащей хлороацетиниловые гербициды – метолахлор и ацетохлор, определяя активность глутатион-S-трансферазы (К.Ф. 2.5.1.18) в растущих растениях. Под действием гербицидов рост всех растений был подавлен в разной степени, хотя следует отметить, что трансгенные растения, выделяющиеся суперсинтезом γ-глутамилцистеина, наращивали биомассу значительно более интенсивно, чем дикие гибриды тополя. Вместе с тем листья трансгенных клонов отличались повышенными активностями γ-глутамилцистеин синтетазы и γ-глутатион-S- трансферазы. В обзоре, посвященном клонированию гена цитохрома Р450 разные растения, обсуждаются трансгенные растения с повышенной резистентностью к гербицидам и повышенной детоксикационной способностью. По мнению авторов, дублирование гена цитохрома Р450 в разные растения может существенно повысить резистентность растений против действия гербицидов. Глутатион-S-трансфераза – широко распространенный в растениях фермент, который принимает участие как в нормальных метаболических процессах растительной клетки, так и в защите растений от стрессовых ситуаций. Часто при создании трансгенных растений для фиторемедиации мишенью является ген именно этого фермента. Например, в геном культуры Е. сoli из кукурузы были клонированы гены трех рекомбинантных глутатион-S-трансфераз с молекулярными массами ферментов соответственно 26, 27 и 29 кД, которые для проявления ферментативной активности агрегировались в димеры. Всего из трех мономеров образовалось четыре димерные формы глутатион- S-трансферазы, участвующие в конъюгации гербицидов и разных ксенобиотий. Среди этого многообразия молекулярных форм глутатион-S-трансфераз наибольший интерес вызвали глутатион-S- трансферазы II-II и III-III. Глутатион-S-трансферазы II-II предохраняет, ген от деградации, а форма III-III защищает протопорфирины от автоокисления. Кроме того, было показано, что каждой возможной молекулярной форме глутатион-S-трансферазы присуща определенная субстратная специфичность. Не исключено, что такая специфич- ность на уровне активности этого фермента может быть важным фактором, лимитирующим скорость всего процесса детоксикации. Если попытаться представить, каким должно быть идеальное, с экологической точки зрения, растение, то, очевидно, картина выглядела бы следующие образом: такое растение, обладая длинной, хорошо развитой корневой системой и сильным транспирационным током. должно интенсивно образовывать биомассу, а эта растительная биомасса должна характеризоваться толерантностью по отношению к органическим и неорганическим токсическим соединениям. Кроме того, такое растение в обязательном порядке должно быстро образо- вывать конъюгаты и располагать соответствующим потенциалом (емкостью) для их складирования в клеточных структурах и апопласте, а также располагать ферментами, имеющими способность осуществлять деградацию органических токсикантов вне зависимости от их структуры, Вот те основные требования, которые на сегодняшний день предъявляют наука и практика в отношении растений для фиторемедиации. На основе приведенных данных можно заключить, что требования к растениям по отношению к органическим токсикантам выглядят более четкими. В отношении неорганических токсикантов складывается несколько иная картина. Скудная информация, касающаяся молекулярных механизмов толерантности растений по отношению к тяжелым металлам, или отсутствие данных, указывающих на гены, ответственные за их внутриклеточное накопление, создают вполне определен- ную сложность генетической модификации растений в сторону повышения их детоксикационной активности. Обсуждению этих и других, сопутствующих усвоению неорганических токсикантов проблем, посвящен ряд оригинальных и обзорных работ, опубликованных за последние годы. В этих работах описаны случаи получения трансгенных растений, характеризующихся повышенной толерантностью по отношению к кадмию и свинцу (концентрации в среде 70–75 мМ), что, безусловно, говорит об их супераккумуляционных способностях. В литературе описаны данные, указывающие на удвоение содержания меди в трансгенных растениях. Как показывает даже такой беглый обзор генно-инженерных работ, проводимый в этой области, в ряде случаев в трансгенных растениях отмечается существенное повышение детоксикационных спо- собностей. Об этом свидетельствует тот факт, что некоторые трансгенные растения отличаются повышенной способностью ассимиляции органических токсичных соединений и способностью поглощения тяжелых металлов. Очевидно, эти работы будут продолжены и в ближайшем будущем, и, несомненно, результаты будут более существенными, с точки зрения их практической реализации. Положительный эффект этих исследований мог быть и более внушительным, если бы все аспекты довольно сложного и многопланового, с точки зрения биохимии детоксикационного процесса, были исследованы более глубоко и всесторонне. Это позволило бы создать более рациональную стратегию проведения генно-инженерных исследований, имеющих прикладной характер. Например, в этих исследованиях ко- лоссальное внимание уделяется глутатион-S-трансферазе и другим ферментам, участвующим и конъюгационных процессах, и очень мало – ферментам, непосредственно осуществляющим деградацию ор- ганических токсикантов. Это говорит о том, что растения все еще рассматриваются как организмы, всего лишь аккумулирующие токсиканты в клеточных структурах в виде конъюгатов. На самом же деле исследования поздних лет однозначно указывают на довольно высокую активность растений, направленную на деградацию органических, в том числе и ароматических ксенобиотиков. Немного исследований по генной инженерии посвящено пероксидазе – одному из основных ферментов, принимающих участие в окислительной деградации ксенобиотиков. В посвященной фиторемедиации литературе фенолоксидазы практически не рассматриваются с детоксикационной позиции, хотя играют в растениях, несомненно, очень важную роль в деградации органических ксенобиотиков практически любой структуры. Буквально в единичных работах рассматриваются цитохром Р450-содержащие монооксигеназы – ферменты, принимающие активное участие в первичных окислительных реакциях ксенобиотиков (например, в гидроксилировании токсикантов). Таким образом, весь представленный материал посвящен тому, чтобы ответить на вопрос, что могут делать растения как экологические агенты, кроме участия в таких тщательно изученных процессах, как фотосинтез и фиксация молекулярного азота, без которых жизнь на земле была бы просто невозможной.

Хорошо известно, что растения дают урожай, корм для скота и птиц, традиционно служат источниками тепла, материалом для строительства зданий и изготовления всевозможной мебели и т. д. Как это было показано, кроме всего перечисленного выше, растения принимают участие в поддержании экологического баланса на нашей планете путем усвоения и метаболической деградации, антропогенных токсикантов из почвы, воздуха и водоемов, что, по сути дела, возводит их в ранг универсальных детоксификаторов.

Контрольные вопросы 1. Что такое фиторемедиация? 2. В чем заключается преимущество ризофильтрационной технологии? 3. В чем заключается преимущество ризодеградационной технологии? 4. Рассмотрите фитодеградацию как наиболее важный прием окультуривания почвы .

Источник