Растение местообитание с умеренной увлажненностью почвы и воздуха называются?

Биология | 10 — 11 классы

Растение местообитание с умеренной увлажненностью почвы и воздуха называются?

Мезофиты (мезо — средний).

Назовите растения приспособлиных к жизни в условиях умеренного увлажнения?

Назовите растения приспособлиных к жизни в условиях умеренного увлажнения.

Приведите примеры влаголюбивых растений ; растений, предпочитающих умеренно увлажненную почву ; грибов ; растительноядных животных ; животных питающихся насекомыми и прочими беспозвоночными ; мелких х?

Приведите примеры влаголюбивых растений ; растений, предпочитающих умеренно увлажненную почву ; грибов ; растительноядных животных ; животных питающихся насекомыми и прочими беспозвоночными ; мелких хищных животных ; крупных хищных животных.

Как называются растения, живущие в местах с недостаточным увлажнением?

Как называются растения, живущие в местах с недостаточным увлажнением.

Растения плохо растут на заболоченной, сильно увлажненной почве, хотя и не испытывают недостатка питательных веществ?

Растения плохо растут на заболоченной, сильно увлажненной почве, хотя и не испытывают недостатка питательных веществ.

Какой процесс жизнедеятельности нарушен у растений на заболоченной почве?

Как улучшить условия жизни растения на подобных почвах?

Способность почвы удовлетворять потребности растений в __________, ___________, ________ и других факторах называется плодородинм почвы?

Способность почвы удовлетворять потребности растений в __________, ___________, ________ и других факторах называется плодородинм почвы.

Какие бывают растения, предпочитающие умеренно увлажненную почву в смешанном лесу?

Какие бывают растения, предпочитающие умеренно увлажненную почву в смешанном лесу?

Влаголюбивые растения хвойного леса , растения предпочитающие умеренно увлажненную почву, грибы хвойного леса, растительно — ядные животные хвойного леса, мелкие хищные животные хвойного леса, животны?

Влаголюбивые растения хвойного леса , растения предпочитающие умеренно увлажненную почву, грибы хвойного леса, растительно — ядные животные хвойного леса, мелкие хищные животные хвойного леса, животные питающиеся насекомыми или прочными безпозвоночными, крупные хищные животные хвойного леса.

Растения умеренно увлажнённых почв Тундры, пожалуйста♥?

Растения умеренно увлажнённых почв Тундры, пожалуйста♥.

Почему необходимо охранять местообитания растений и животных?

Почему необходимо охранять местообитания растений и животных?

Растения плохо растут на заболоченной сильно увлажненной почве хотя и не испытывают недостатка питательных веществ какой процесс жизнедеятельности нарушен у растений на заболоченной почве?

Растения плохо растут на заболоченной сильно увлажненной почве хотя и не испытывают недостатка питательных веществ какой процесс жизнедеятельности нарушен у растений на заболоченной почве?

Как улучшить условия жизни растений на подобных почках?

На этой странице сайта, в категории Биология размещен ответ на вопрос Растение местообитание с умеренной увлажненностью почвы и воздуха называются?. По уровню сложности вопрос рассчитан на учащихся 10 — 11 классов. Чтобы получить дополнительную информацию по интересующей теме, воспользуйтесь автоматическим поиском в этой же категории, чтобы ознакомиться с ответами на похожие вопросы. В верхней части страницы расположена кнопка, с помощью которой можно сформулировать новый вопрос, который наиболее полно отвечает критериям поиска. Удобный интерфейс позволяет обсудить интересующую тему с посетителями в комментариях.

Слаженнаяработа клеток, тканей, органов, систем органов и т. Д. , из этогоследует, чтоорганизм функционирует как одно целое.

Источник

Растения умеренно увлажненных мест обитаний

А. Экологические группы растений по отношении к влажности

I. Абиотические факторы.

Вода – один из важнейших экологических факторов. Приспособление к этому фактору у растений хорошо выражено внешне.

Вода играет огромную роль в жизни растений (в клетках растений более 90% воды):

2) все физиологические процессы протекают в водных растворах;

3) необходимое вещество для фотосинтеза;

4)

Всякие колебания содержания воды в растении резко сказываются на его жизнедеятельности.

Поэтому строение растений, особенно в засушливых местообитаниях направлено на экономию воды, а там, где её много и экономить не надо – у растений другие особенности внешнего вида.

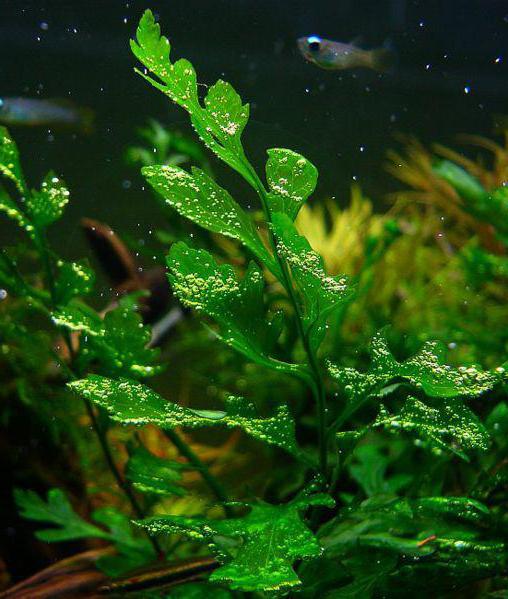

1) гидрофиты –целиком водные растения (высшие) (кувшинка, кубышка и др.). Иногда среди гидрофитов выделяют группу полностью погружённых в толщу воды растений – гидатофитов (элодея, рдесты и др.).

Угидрофитов обычно верхние части растений (цветки) находятся над водой.

Водная среда отличается от воздушной:

а) более плотная;

в) меньше кислорода и т.д..

2. Растение создаёт внутренние запасы кислорода в полостях первичной коры (крупные межклетники). Аэренхима также помогает растениям держаться во взвешенном состоянии.

3. Листья не имеют широких листовых пластинок. Тонкие и длинные, полупрозрачные – приспособление к недостатку света и кислорода.

4. Сильно подавлено семенное размножение, т.к. семена плохо прорастают в воде из-за недостатка кислорода, но хорошо развито вегетативное размножение.

5. Устьица редуцированы.

2) гелофиты (земноводные растения).

Обитают в прибрежной зоне или иногда на берегу, часто заливаемому водой. Большая часть органов у них находится над водой, под водой – нижняя часть растения и подземные органы. Очень близки к гидрофитам. Имеют с ними и сходство (например, система межклетников), и различия:

б) более хорошо выражено семенное размножение, хотя все же вегетативное преобладает.

3. гигрофиты – сухопутные растения, но обитающие в сильно увлажнённых местах.

Это растения сырых лугов, болот, сырых лесов. У них сочетаются черты водных и типично сухопутных растений.

Главная их особенность – отсутствие приспособлений, ограничивающих расход воды и неспособность переносить её недостаток (сразу вянут).

Характерно: а) листья тонкие, нежные, обычно довольно крупные;

б) устьиц мало, они практически всегда открыты, часто бывают

в) нет толстой кутикулы, характерно рыхлое сложение тканей

листа с крупными межклетниками, слабая дифференцировка

г) слабо развиты проводящие и механические ткани (но лучше чем

у предыдущих групп);

д) тонкие, слабо развитые и неглубокие кони;

е) вегетативное размножение преобладает над семенным, но и

семенное размножение развито неплохо.

4. Мезофиты – растения умеренно увлажнённых местообитаний.

Это типичные растения лесов, лугов, полей, большинство культурных растений.

У них высокая семенная продуктивность и типичное внутреннее, анатомическое строение.

Среди мезофитов следует выделить особую группу эфемеров и эфемероидов, которые имеют очень короткий жизненный цикл – приспособление для избегания неблагоприятных условий или сезонов года.

В степях и пустынях эти растения избегают жаркого и холодного неблагоприятного периода, в широколиственных лесах – летнего недостатка освещенности.

Эфемеры– это короткоцикловые однолетники. Переносят неблагоприятные сезоны в виде семян (крупка, веснянка, арабидопсис, мортук, рогоглавник).

Эфемероиды– короткоцикловые многолетники. Переносят неблагоприятные сезоны в виде семян, клубней, луковиц, корневищ (тюльпаны, ветренички, хохлатки, гусиные луки, чистяк).

5. Ксерофиты – это засухоустойчивые растения, живущие в условиях недостаточного, малого увлажнения. Растения степей, полупустынь и пустынь.

Имеют приспособления для перенесения недостатка увлажнения:

а) сильно развиты корневые системы, всасывают воду либо с большой глубины, либо собирают её с большой окружающей площади.

б) для экономии воды:

– мертвые, заполненные воздухом трихомы (серебристо-белый цвет многих опушенных ксерофитов);

– погруженные устьица (в углублениях эпидермы), устьиц очень много, больше чем у мезофитов, ксерофиты активно транспирируют воду для охлаждения поверхности и быстрого передвижения воды. Но устьица открыты недолго: ночью, вечером или утром, днем – закрыты.

Выделяют две основные группы ксерофитов:

1. Склерофиты. 2. Суккуленты.

Склерофиты – жестколистные ксерофиты, с развитыми механическими тканями.

Имеют узкие, щетиновидные листья, которые у ряда видов в жару сворачиваются в трубку (злаки: ковыль, типчак). У некоторых литья сильно редуцированы до чешуй (эфедра) или колючек (верблюжья колючка, ряд астрагалов) или их вообще нет (дрок испанский). Функцию фотосинтеза при этом выполняют стебли.

Сильно развиты механические ткани, листья жесткие, вечнозеленые, хорошо выдерживают большие потери воды в засуху (иглицы).

Часто опушены мертвыми волосками.

Много устьиц, активно транспирируют.

Корневая система глубокая.

Суккуленты– сочные ксерофиты, с развитой водозапасающей паренхимой.

1) Листовые суккуленты – водозапасающая ткань развита в листьях (агава, алоэ, толстянки, гастерия, гаворция, эониум).

2) Стеблевые суккуленты– водозапасающая ткань развита в стеблях (кактусы, пустынные молочаи, стапелии).

Имеют мясистые стебли или листья, в которых содержится запас воды. Корневые системы поверхностные, диффузного типа и собирают влагу с большой поверхностной площади, поэтому большинство суккулентов не образуют заросли. а растут на расстоянии друг от друга.

Устьиц мало. У кактусов и ряда других суккулентов листья редуцированы

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения: На стипендию можно купить что-нибудь, но не больше. 9378 –

Биология в лицее

Сайт учителей биологии МБОУ Лицей № 2 г. Воронежа, РФ

Site biology teachers lyceum № 2 Voronezh city, Russian Federation

Характеристика основных экологических групп растений

Растения делятся на экологические группы по отношению к различным факторам окружающей среды. Важнейшие из них это влажность и свет.

По отношению к влаге различают пять экологических групп растений:

3) гигрофиты – растения влажных мест с высокой влажностью воздуха. Среди них различают теневые и световые. Теневые гигрофиты – это растения нижних ярусов сырых лесов в разных климатических зонах ( недотрога, цирцея альпийская, бодяк огородный , многие тропические травы и т. п.). К световым гигрофитам относятся виды открытых местообитаний, растущие на постоянно влажных почвах и во влажном воздухе ( папирус, рис, сердечники, подмаренник болотный, росянка и др.) ;

По требованию к условиям освещения принято делить растения на следующие экологические группы:

Экологические группы растений: характеристики, примеры

Живые организмы взаимодействуют сокружающей ихсредой. Для того чтобы выдерживать неблагоприятные условия и применять их с максимальной пользой, они развивают определённые морфологические, анатомические, физиологические ирепродуктивные функции. Совокупность видов со сходными характеристиками и требованиями к окружающей среде по какому-либо фактору называют экологической группой. Выделяют экологические группы растений по отношению к свету, воде и почве.

Что такое адаптация организмов

Любая особенность организма или его части, которая позволяет ему существовать в собственных условиях обитания, называется адаптацией. Каждая особь развивается в определённой адаптации, а также в сообществе. Завершение жизненного цикла — это результат целого ряда приспособлений, которые имеют значение для выживания.

Классификация растений по отношению к почве

Механизмы для адаптации включают в себя такие функции, как предотвращение разрушения жизненно важных вегетативных тканей, помощь в производстве и эффективное распространение репродуктивных органов. Экологические группы растений и животных разделяют на гидробионты (способные плавать или жить в воде), наземные и почвенные организмы.

Датский учёный, ботаник и микробиолог Йоханнес Эугениус Варминг в 1895 впервые определил влияние контролирующих или ограничивающих факторов на флору. Он выделил несколько экологических групп растений по отношению к воде и исходя из характера субстрата, в котором они растут.

Варминг систематизировал растения на основе природного субстрата (почвы) в следующие группы:

- растения кислых почв (оксилофиты);

- растения засоленных почв (галофиты);

- произрастающие на песке (псамофиты);

- растущие на поверхности скал (литофиты);

- произрастающие в расщелинах скал (хазмофиты).

Эпифиты не включены в приведённую выше систематизацию из-за того, что они не имеют постоянной связи с землёй.

Классификация растений по отношению к влаге

Вторая классификация Йоханнеса Варминга, созданная в 1909 году, основывается на отношении экологической группы растений к воде.

Организмы делятся согласно потребности во влаге и в почве следующим образом:

- Гидрофиты — растущие возле воды.

- Ксерофиты — приспособленные к выживанию в условиях малого количества влаги в местах обитания.

- Мезофиты — растущие в среде, которая не является ни очень сухой, ни очень влажной.

Какие экологические группы растений выделяют у засухоустойчивых организмов? Ксерофильные особи дополнительно классифицируются на основе их мест обитания:

- оксилофиты (растут на кислых почвах);

- галофиты (на засоленных почвах);

- литофиты (на скалах);

- псаммофиты (на песке и гравии);

- херсофиты (на пустырях);

- эремофиты (в степях);

- психрофиты (на холодных почвах);

- псилофиты (в саванне);

- склерофиты (деревья и кустарники).

Особенности гидрофитов

Гидрофиты (от греч. Hudor — вода и Phyton — растения) — экологическая группа растений, которые растут в мокрых местах или в воде. Стебли и листья таких особей могут быть частично или полностью погруженными в воду. Примеры водных организмов: пузырчатка, валлиснерия, лотос, водяной гиацинт, ряска.

Особенность адаптации в водной среде состоит в том, что условия этой среды регулярно меняются. Растениям приходится развиваться при минимуме питательных веществ, находящихся в растворённом состоянии. При увеличении глубины водоёмов, света и кислорода становится всё меньше. Зональность водной растительности с увеличением глубины — это устройство для максимальной утилизации световой энергии.

В водной среде постоянно происходит движение, начиная с небольшой вертикальной циркуляции, заканчивая сильным течением. Поскольку влага составляет большую часть тела растений и животных (от 70 до 90% воды в протоплазме), она влияет на все жизненные процессы напрямую. Для гидрофитов темпы и масштабы фотосинтеза, дыхания, поглощения питательных веществ, роста и других обменных процессов зависят от количества доступной воды. Низкая относительная влажность воздуха увеличивает потери влаги за счёт транспирации и влияет на рост организмов. И наоборот, особи в регионах с высокой влажностью показывают снижение транспирации.

Некоторые водные группы высших растений, вероятно, произошли от мезофитов. В ходе эволюции изменения в физиологии, морфологии и поведении, относящиеся к водному образу жизни, повлияли на то, что мезофитные особи приспособились к жизни во влажной среде.

Особенности ксерофитов

Ксерофиты — экологическая группа растений, которые растут в сухих местах обитания.

Засухоустойчивые районы могут быть следующих типов:

- Физически сухие, где влагоудерживающая способность почвы очень низкая, а климат сухой.

- Физиологически сухие, где вода присутствует в избыточном количестве, но не может быть поглощена растениями. Такие места могут быть слишком солёными, кислыми, жаркими или холодными.

- Места обитания бывают сухие как физически, так и физиологически.

Характеристики ксерофитов

Для ксерофитов характерно произрастание в пустынных и полупустынных районах, но они могут расти в местах, где доступна вода в достаточном количестве. Эти организмы выдерживают экстремальные засушливые условия, низкую влажность и высокую температуру.

При произрастании в благоприятной среде растения развивают специальные структурные и физиологические особенности, которые направлены в основном на следующие цели:

- чтобы поглотить столько воды, сколько они могут получить от окружающей среды;

- для удержания влаги в своих органах на очень долгое время;

- чтобы уменьшить коэффициент транспирации доминимума.

Классификация ксерофитов

Ксерофиты подразделяются на несколько экологических групп растений, в зависимости от степени сопротивления засушливым условиям:

- Рефугиоксерофиты или организмы, избегающие засухи — недолговечные ксерофиты. В критические периоды они выживают в виде семян и плодов, которые имеют твёрдый и устойчивый внешний слой. При появлении благоприятных условий семена прорастают в новые растения небольшого размера, завершающие жизненный цикл за несколько недель. Такие особи остаются без изменений в экстремальных условиях. Они распространены в полупустынной зоне, где сезон дождей длится недолго.

- Склерофиты — небольшие по размеру растения, способные переносить или терпеть недостаток влаги и впадающие в анабиоз.

- Засухоустойчивые особи могут противостоять экстремальной засухе.

Ксерофиты растут на различных биотопах. Некоторые — на каменистых почвах и в пустынях, на песке и гравии.

Особенности мезофитов

Мезофиты — экологическая группа растений, относящихся к сухопутным, места обитания которых не являются ни чрезмерно влажными, ни слишком сухими. Эти растения не способны находиться в воде или на заболоченных почвах и не могут выжить в сухих местах. Другими словами, мезофиты — это организмы, произрастающие в тех регионах, где климат и почва благоприятны. Флора лесов, лугов и возделанных полей относится к этой категории.

Экологические группы растений-мезофитов могут быть классифицированы на две главные категории:

Первая категория включает однолетние или многолетние травы. Ко второй относятся представители лесов.

Классификация древесных растений

Группа древесных растений, в свою очередь, делится на следующие классы: мезофиты, лиственные леса и тропофиты. Мезофильные пространства, поросшие кустарником, возникают там, где температурные и другие условия не являются благоприятными для развития леса. Во многих местах ксерофитные и мезофитные пространства сливаются друг с другом.

Лиственные леса находятся в районах, где количество осадков довольно высокое (около 75 – 150 см в год) и равномерное, а температура средняя. Такие места характеризуют деревья, которые избавляются от листвы в определённые периоды года. Листья сохраняются в течение примерно 5 – 8 месяцев. Это явление характерно для умеренных и холодных регионов. Большинство растений опыляются ветром. Почва очень богата микрофлорой. Лиственные леса названы в честь доминирующих деревьев этих конкретных общин: дубовый лес, берёзовый лес.

Особенности тропофитов

Тропофиты — интересная группа тропических организмов, которые могут быть включены в группу мезофитов. Как правило, в тропических регионах климат остаётся более или менее равномерным в течение года, но в некоторых регионах существует чередование влажного и сухого сезона. Растения, произрастающие в подобных условиях, разработали структурные изменения, благодаря которым научились выдерживать регулярный цикл благоприятных и неблагоприятных сезонов. Тропофит способен вести себя как мезофит в период дождей и как ксерофит в сухой сезон. Осыпание листьев может произойти в начале зимы или летом.

Экологические группы растений (Таблица)

Экологические группы растений — это совокупность видов растений, которые характеризуются сходными потребностями в величине какого-либо экологического фактора и возникшими в результате его воздействия в процессе эволюции сходными признаками, закрепившимися в генотипе.

Экологические группы делятся по отношению организмов к тому или иному фактору среды (влага, температура, свет, хим.е свойства среды обитания), но границы между ними условные и плавно переходят от одной экогруппы к другой, члибо входят сразу в несколько экогрупп.

Экологические факторы природы:

— Факторы неживой природы (свет, влажность, температура, состав окружающей среды)

— Факторы живой природы (влияние других живых организмов – растений, животных, бактерий и т.д.)

Таблица экологические группы растений

Справочная таблица содержит экологические группы растений по отношению к воде, к свету, к температуре, к плодородности почвы (торфности) и по отношению к кислотности почвы.

Экологические группы растений

Гелиофиты

— растения открытых мест обитания;

— листья плотные, с толстой кожицей, светло-зеленые, много устьиц;

— хорошо развиты механические ткани и корневая система.

степные и луговые травы, сосна, береза, и другие.

Сциогелиофиты

— хорошо растут на свету, но выносят и затенение.

липа, дуб, лесные травы, сенполия, монстера

Сциофиты

— хорошо растут только в затененных местах (ветреница, вороний глаз, папоротники);

— листья тонкие, тонкая кожица с хлоропластами;

— плохо развиты проводящие и механические ткани.

водоросли, лесные мхи, лишайники, плауны, папоротники

Гидрофиты

(растения водных мест обитания)

— погружены в воду полностью или большей своей частью;

— корневая система развита слабо или отсутствует;

— слабо развиты механические ткани;

— имеется воздухоносная ткань

Лотос, водокрас, сусак, папирус, пистия, талия, эйхорния

Мезофиты

(Растения достаточно увлажненных мест обитания)

— Растения достаточно (но не избыточно) увлажненных мест обитания

— Мезофиты составляют наибольшую экологическую группу наземных растений

полевица, тимофеевка, ромашка, клевер, золотарник, ландыш, медуница, бук, сирень, лещина

Ксерофиты

(растения сухих мест обитания)

— хорошо развита корневая система, многие запасают воду (в листьях, стеблях, корнях);

— листья с толстой кожицей или опушением, устьиц мало, восковой налет

Флора пустынь и полупустынь: кактус, агавы, алоэ, саксаул, песчаная акация и другие

Мегатермофиты

— жаростойкие и теплолюбивые растения,

— могут переносить высокие температуры,

— среда обитания – жаркий и сухой климат пустынь и степей (являются также ксерофитами)

Мезотермофиты

— теплолюбивые растения, но не жаростойкие

— это растения влажного тропического климата

— не выносят перепадов температуры

Микротермофиты

— холодостойкие растения, не требовательны к теплу

— растения умеренного и арктического климата

ель сибирская, также тундровые и высокогорные растения

Гекистотермофиты

— очень холодостойкие растения

Олиготрофы

— растения бедных почв с низким содержанием питательных веществ,

— обитают в полупустынях, сухих степях, верховых болотах

сосна обыкновенная, сосна горная, можжевельник, береза повислая , лишайники, кошачья лапка, толокнянка, болотные мхи, багульник

Мезотрофы

— растения умеренно плодородных почв, с умеренным содержанием минеральных элементов питания

зеленые мхи, ель, черника, брусника, кислица, майник

Эутрофы

— растения, обитающие на плодородных почвах (или в водоёмах) с высоким содержанием питательных веществ

травы пойменных лугов – пырей, костёр; растения чернозёмных степей – ковыль

Ацидофиты

— растения, которые произрастают на кислых почвах (условия высокой кислотности)

— делятся на 3 подгруппы: крайние (pH 3-4,5), умеренные (pH 4,5-6) и слабые (pH 6-6,7)

(рН 3,5—4,5): клюква, багульник, сфагновые мхи

(рН 4,5—6,5): полевица собачья, щучка дернистая, погремок

Нейтрофиты

— растения нейтральных почв

— делятся на 2 подгруппы: обычные (pH 6,7-7) и окололинейные (pH 6-7,3)

многие бобовые, борщевик сибирский

Базофиты

— растения щелочных и слабощелочных почв

— делятся на 2 подгруппы: нейтральные (pH 6,7-7,8) и обычные (pH 7,8-9)

мать-и-мачеха, лядвенец рогатый, люцерна серповидная, осока мохнатая, лиственница европейская, дуб известковый

_______________

Источник информации:

1. Биология в таблицах и схемах./ Издание 2е, – СПб.: 2004.

2. Биология.Растения.Бактерии.Грибы и лишайники /В.П.Викторов,А.И.Никишов. —М.:ВЛАДОС,2012.—256с.

3.3.2. Экологические группы растений по отношению к воде

3.3.2. Экологические группы растений по отношению к воде

Гидатофиты – это водные растения, целиком или почти целиком погруженные в воду. Среди них – цветковые, которые вторично перешли к водному образу жизни (элодея, рдесты, водяные лютики, валлиснерия, уруть и др.). Вынутые из воды, эти растения быстро высыхают и погибают. У них редуцированы устьица и нет кутикулы. Транспирация у таких растений отсутствует, а вода выделяется через особые клетки – гидатоды.

Рис. 32. Поперечный срез стебля урути Myriophyllum verticillatum (по Т. К. Горышиной, 1979)

Листовые пластинки у гидатофитов, как правило, тонкие, без дифференцировки мезофилла, часто рассеченные, что способствует более полному использованию ослабленного в воде солнечного света и усвоению СО 2. Нередко выражена разнолистность – гетерофиллия; у многих видов есть плавающие листья, имеющие световую структуру. Поддерживаемые водой побеги часто не имеют механических тканей, в них хорошо развита аэренхима (рис. 32).

Корневая система цветковых гидатофитов сильно редуцирована, иногда отсутствует совсем или утратила свои основные функции (у рясок). Поглощение воды и минеральных солей происходит всей поверхностью тела. Цветоносные побеги, как правило, выносят цветки над водой (реже опыление совершается в воде), а после опыления побеги снова могут погружаться, и созревание плодов происходит под водой (валлиснерия, элодея, рдесты и др.).

Гидрофиты – это растения наземно-водные, частично погруженные в воду, растущие по берегам водоемов, на мелководьях, на болотах. Встречаются в районах с самыми разными климатическими условиями. К ним можно отнести тростник обыкновенный, частуху подорожниковую, вахту трехлистную, калужницу болотную и другие виды. У них лучше, чем у гидатофитов, развиты проводящие и механические ткани. Хорошо выражена аэренхима. В аридных районах при сильной инсоляции их листья имеют световую структуру. У гидрофитов есть эпидерма с устьицами, интенсивность транспирации очень высока, и они могут расти только при постоянном интенсивном поглощении воды.

Гигрофиты – наземные растения, живущие в условиях повышенной влажности воздуха и часто на влажных почвах. Среди них различают теневые и световые. Теневые гигрофиты – это растения нижних ярусов сырых лесов в разных климатических зонах (недотрога, цирцея альпийская, бодяк огородный, многие тропические травы и т. п.). Из-за высокой влажности воздуха у них может быть затруднена транспирация, поэтому для улучшения водного обмена на листьях развиваются гидатоды, или водяные устьица, выделяющие капельно-жидкую воду. Листья часто тонкие, с теневой структурой, со слабо развитой кутикулой, содержат много свободной и малосвязанной воды. Обводненность тканей достигает 80 % и более. При наступлении даже непродолжительной и несильной засухи в тканях создается отрицательный водный баланс, растения завядают и могут погибнуть.

К световым гигрофитам относятся виды открытых местообитаний, растущие на постоянно влажных почвах и во влажном воздухе (папирус, рис, сердечники, подмаренник болотный, росянка и др.). Переходные группы – мезогигрофиты и гигромезофиты.

Мезофиты могут переносить непродолжительную и не очень сильную засуху. Это растения, произрастающие при среднем увлажнении, умеренно теплом режиме и достаточно хорошей обеспеченности минеральным питанием. К мезофитам можно отнести вечнозеленые деревья верхних ярусов тропических лесов, листопадные деревья саванн, древесные породы влажных вечнозеленых субтропических лесов, летнезеленые лиственные породы лесов умеренного пояса, кустарники подлеска, травянистые растения дубравного широкотравья, растения заливных и не слишком сухих суходольных лугов, пустынные эфемеры и эфемероиды, многие сорные и большинство культурных растений. Из приведенного перечня видно, что группа мезофитов очень обширна и неоднородна. По способности регулировать свой водный обмен одни приближаются к гигрофитам (мезогигрофиты), другие – к засухоустойчивым формам (мезоксерофиты).

Ксерофиты растут в местах с недостаточным увлажнением и имеют приспособления, позволяющие добывать воду при ее недостатке, ограничивать испарение воды или запасать ее на время засухи. Ксерофиты лучше, чем все другие растения, способны регулировать водный обмен, поэтому и во время продолжительной засухи остаются в активном состоянии. Это растения пустынь, степей, жестколистных вечнозеленых лесов и кустарниковых зарослей, песчаных дюн.

Ксерофиты подразделяются на два основных типа: суккуленты и склерофиты.

Суккуленты– сочные растения с сильно развитой водозапасающей паренхимой в разных органах. Стеблевые суккуленты – кактусы, стапелии, кактусовидные молочаи; листовые суккуленты – алоэ, агавы, мезембриантемумы, молодило, очитки; корневые суккуленты – аспарагус. В пустынях Центральной Америки и Южной Африки суккуленты могут определять облик ландшафта (рис. 33).

Рис. 33. Суккулентное растение – древовидный кактус из пустыни Аризона

Листья, а в случае их редукции стебли суккулентов имеют толстую кутикулу, часто мощный восковой налет или густое опушение. Устьица погруженные, открываются в щель, где задерживаются водяные пары.

Днем они закрыты. Это помогает суккулентам сберегать накопленную влагу, но зато ухудшает газообмен, затрудняет поступление СО 2 внутрь растения. Поэтому многие суккуленты из семейств лилейных, бромелиевых, кактусовых, толстянковых ночью при открытых устьицах поглощают СО 2, который только на следующий день перерабатывают в процессе фотосинтеза. Поглощенный СО 2 переводится в малат. Кроме того, при дыхании ночью углеводы разлагаются не до углекислого газа, а до органических кислот, которые отводятся в клеточный сок. Днем на свету малат и другие органические кислоты расщепляются с выделением СО 2, который используется в процессе фотосинтеза. Таким образом, крупные вакуоли с клеточным соком запасают не только воду, но и СО 2. Так как у суккулентов ночная фиксация углекислоты и переработка ее днем в ходе фотосинтеза разделены во времени, они обеспечивают себя углеродом, не подвергаясь риску чрезмерной потери воды, но масштабы поступления углекислого газа при таком способе невелики, и растут суккуленты медленно.

Осмотическое давление клеточного сока суккулентов мало – всего 3 · 10 5 – 8 · 10 5 Па (3–8 атм), они развивают небольшую сосущую силу и способны всасывать воду лишь атмосферных осадков, просочившихся в верхний слой почвы. Корневая система их неглубокая, но сильно распростертая, что особенно характерно для кактусов.

Склерофиты– это растения, наоборот, сухие на вид, часто с узкими и мелкими листьями, иногда свернутыми в трубочку. Листья могут быть также рассеченными, покрытыми волосками или восковым налетом. Хорошо развита склеренхима, поэтому растения без вредных последствий могут терять до 25 % влаги не завядая. В клетках преобладает связанная вода. Сосущая сила корней до нескольких десятков атмосфер, что позволяет успешно добывать воду из почвы. При недостатке воды резко снижают транспирацию. Склерофиты можно подразделить на две группы: эуксерофитов и стипаксерофитов.

К эуксерофитам относятся многие степные растения с розеточными и полурозеточными, сильно опушенными побегами, полукустарнички, некоторые злаки, полынь холодная, эдельвейс эдельвейсовидный и др. Наибольшую биомассу эти растения создают в период, благоприятный для вегетации, а в жару уровень обменных процессов у них очень низок.

Стипаксерофиты– это группа узколистных дерновинных злаков (ковыли, тонконоги, типчак и др.). Характеризуются низкой транспирацией в засушливый период и могут переносить особенно сильное обезвоживание тканей. Свернутые в трубочку листья имеют внутри влажную камеру. Транспирация идет через погруженные в бороздки устьица внутрь этой камеры, что снижает потери влаги (рис. 34).

Рис. 34. Поперечный срез листа ковыля Stipa capillata (по A. Кернеру, 1896): A – при засухе (лист свернут); Б – во влажную погоду (пластинка листа развернута)

Кроме названных экологических групп растений, выделяют еще целый ряд смешанных или промежуточных типов.

Различные пути регуляции водообмена позволили растениям заселить самые различные по экологическим условиям участки суши. Многообразие приспособлений лежит, таким образом, в основе распространения растений по поверхности земли, где дефицит влаги является одной из главных проблем экологических адаптаций.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Научно-исследовательская работа

«Исследование зависимости развития

растений от влажности почвы»

Выполнил: Вакуров Сергей, 14 лет.

Руководители: учитель физики – Панина Любовь Евгеньевна

учитель биологии – Вакурова Елена Марковна

Консультант: учитель технологии – Лазаренко Александр Иванович

Исследование зависимости развития растений от влажности почвы

Гипотеза : Комнатные растения, имеющие различное происхождение (тропические, засушливых районов, умеренных зон), требуют разного уровня влажности почвы и, следовательно, разного режима полива.

Цель: Выявить зависимость приспособленности растений к различной влажности почвы от строения листовой пластинки.

· Разработать и сконструировать прибор для определения влажности почвы.

· Исследовать развитие растений в зависимости от влажности почвы.

· Исследовать способность растений к испарению влаги в зависимости от принадлежности к определённой экологической группе по отношению к влажности почвы.

· Выявить особенности строения растений, позволяющие приспособиться к определённым экологическим условиям, а, следовательно, к различной влажности почвы.

· Подобрать оптимальный режим полива растений.

1.1 Роль воды в жизни растений.

В клетках растений очень много воды. Она содержится в цитоплазме, ядре, пластидах, пропитывает клеточную оболочку, много её в вакуолях. Клетка растений содержит 85 – 90% воды. Вода выполняет множество различных функций:

· осуществляет транспорт веществ;

· участвует в терморегуляции и т.д.

Больше всего воды в клеточном соке вакуолей. Она легко уходит из вакуолей, если клетки теряют её при испарении, и быстро всасывается, когда доступна. При недостатке воды в почве объём вакуолей уменьшается, оболочка клеток теряет упругость – происходит завядание растения. При увлажнении почвы увеличивается объём клеточного сока, оболочки становятся упругими, повядшие листья расправляются.

1.2. Отношение растений к влажности почвы.

К ним относятся растения, обитающие на влажных почвах при повышенной влажности воздуха. Это многие прибрежные растения, болотные, сырых лугов, тенистых сырых лесов, тропических лесов.

Среди комнатных растений влаголюбивыми являются: кислица, калла, монстера вкусная и др., имеющие тропическое происхождение.

Эти растения неспособны выносить даже незначительную засуху.

У многих влаголюбивых растений по краям листа есть водяные устьица, через которые выводится вода, т.к. при высокой влажности воздуха воду испарять трудно. При высокой влажности почвы и воздуха можно наблюдать явление гуттации – выделение капелек воды листьями.

Растения, требующие умеренного увлажнения

Луговые и лесные растения – влаги достаточно, но нет её избытка.

Эфемеры – растут и цветут в короткий влажный период ( тюльпаны, маки )

Чтобы обеспечить себя водой такие растения должны:

1) увеличить поглощение воды (мощная корневая система);

2) сократить расход воды (видоизменённые листья – колючки, иголки);

3) запасать влагу во влажный период (суккуленты);

На засушливых склонах могут расти – молодило и очиток едкий . В пустынях распространены стеблевые суккуленты – кактусы . Кактусы не требовательны к влажности почвы и прекрасно себя чувствуют даже при влажности почвы 10 %. При влажности почвы близкой к 0% выпускают поисковые воздушные корни.

2. Основная часть

2.1. Разработка электромагнитного прибора

• Для исследования влияния влажности почвы на развитие растений проводился периодический замер влажности почвы, исследуемых растений с помощью электромагнитного прибора – «Измерителя влажности почвы»

• Действие прибора основано на взаимодействии магнитного поля с электрическим током.

• Прибор предназначен для исследования влажности почвы, которая имеет основное значение в этой исследовательской работе.

2.2. Конструирование прибора

· Прибор представляет собой электромагнитную систему, состоящую из источника тока и электромагнитной системы, реагирующей на изменение тока в электрической цепи.

· Два щупа опускаются в почву на расстоянии не менее 3-х см. По углу отклонения стрелки электромагнитного прибора определяем процентное содержание влаги в почве.

2.4. Объекты исследования: комнатные растения

Монстера Кактус Хризантема

2.5. Методы исследования:

а) Наблюдение за развитием растений в зависимости от режима полива;

б) Измерение влажности почвы специальным прибором;

в) Мониторинг результатов исследования – заполнение таблиц, построение графиков.

2.6. Результаты исследования:

В результате проведённых исследований было установлено, что выбранные для исследования комнатные растения относятся к разным экологическим группам, т. к. при разном уровне влажности почвы они развиваются по-разному:

а) при частоте полива с периодичностью два дня влажность почвы у исследуемых растений уменьшалась неодинаково: у монстеры – на 5% в сутки; у хризантемы – на 10% в сутки; у кактуса – на 1% в сутки; При этом первые два растения развивались нормально, т. к. имеют широкие литья с большим количеством устьиц и могут испарять большое количество влаги. Листья кактуса видоизменены в иглы, покрытые восковым налётом, количество устьиц на них во много раз меньше, следовательно, способность испарять воду также меньше во много раз. Вода накапливается в почве и вызывает загнивание корней растения.

б) При частоте полива с периодичностью 4 дня наблюдается лёгкое завядание листьев хризантемы и нормальное развитие монстеры и кактуса. Это объясняется тем, что монстера имеет крупные листья, покрытые плотной кожицей предохраняющей от излишнего испарения, а также воздушные корни способные впитывать влагу из воздуха. Кактус же экономно расходует воду, накапливая её в сочных стеблях.

в) При режиме полива 1раз в неделю могут развиваться только кактусы способные выдерживать длительный недостаток влаги.

В результате проведенных исследований можно предположить, что данные комнатные растения произошли от дикорастущих растений разных экологических групп, что соответствует действительности:

Монстера вкусная ( Monstera deliciosa Liebm ) сем.ароидных. Родина – тропическая Америка.

Кактус Мамиллярия ( Mamillaria ) сем. Кактусы. Родина – Америка (Северная, Центральная, Южная)

• Влажность почвы зависит от количества испарения воды листьями

• Растения имеющие широкие и тонкие листья испаряют больше воды, т.к. имеют значительно большее число устьиц.

• Влаголюбивые растения имеют широкие листья.

• Засухоустойчивые растения имеют узкие листья, часто видоизменённые в иголки и колючки, в результате этого уменьшается число устьиц, а, следовательно, увеличивается способность экономно расходовать воду.

Практическое применение результатов исследования:

В результате проведённых исследований подобран оптимальный режим полива изучаемых растений:

Источник