Основные группы растений по расположению почек возобновления

Г. Водные травы

В. Наземные травы

Б. Полудревесные растения

А. Древесные растения

- Деревья

- Кустарники

- Кустарнички

- Полукустарники

- Полукустарнички

- Поликарпические травы (многолетние травы, цветут много раз)

- Монокарпические травы (живут несколько лет, цветут один раз и отмирают)

- Земноводные травы

- Плавающие и подводные травы

Жизненные формы растений можно классифицировать по самым разным морфологическим признакам. В качестве примера можно привести приведем классификацию жизненных форм растений, предложенную в 1905 г. датским ботаником К. Раункиером.

В основу своей классификации Раункиер положил один единственный, но экологически значимый признак, — высоту залегания почек возобновления над поверхностью субстрата. На его основе Раункиер выделил пять крупных групп жизненных форм растений.

- Фанеровиты — почки расположены достаточно высоко над поверхностью и в лучшем случае защищены почечными чешуями. К этой группе относят деревья и кустарники.

- Хамефиты — почки располагаются на незначительной высоте (20-30см) над поверхностью. В эту группу входят кустарнички, полукустарники, стелющиеся растения, растения-подушки.

- Гемикриптифы — почки возобновления находятся на уровне субстрата (дерновинные, розеточные и др. формы травянистых растений).

- Геофиты — почки возобновления расположены в почве или другом твердом субстрате на некоторой глубине (корневищные, клубневые, луковичные растения).

- Гидрофиты — почки возобновления размещаются в воде.

- Терофиты — особая группа. Это однолетние растения, вегетативные части которых отмирают к концу вегетационного сезона, а зимующие почки вообще не образуются.

(по Раункиеру)

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Источник

8. Жизненные формы организмов

8.2. Жизненные формы растений

Понятие о «жизненной форме» как совокупности приспособителъных признаков впервые ввел в 1884 г. один из основоположников экологии растений, датский ботаник Е. Варминг. По его определению, это форма, в которой вегетативное тело растения (индивида) находится в гармонии с внешней средой в течение всей его жизни. Определение этого понятия, более краткого и общего, находим у целого ряда современных ученых-исследователей. По А. П. Шенникову (1964), «виды растений, сходные по форме и приспособлению к среде, объединяют в одну жизненную форму». В. В. Алехин (1944) считает, что «жизненная форма — это результат длительного приспособления растений к местным условиям существования, выраженный в его внешнем облике».

Широкое применение в экологических и фитоценотических исследованиях находит классификация жизненных форм, разработанная датским ботаником К. Раункиером (1934). В основу ее положена идея, что сходные типы приспособлений растений к среде — это прежде всего сходные способы перенесения наиболее трудных условий. Действительно, благоприятные условия в целом благоприятны для всех растений (за исключением случаев резкого сдвига экологических оптимумов в особых условиях) и не требуют особых приспособлений. Адаптивные же изменения связаны главным образом с преодолением условий, лежащих за пределами оптимальных. В областях с сезонной периодичностью климата такие трудные для растений условия наступают в основном в осенне-зимний сезон, а в аридных областях — еще и в период летних засух. Отсюда основное сходство приспособлений растений к среде должно заключаться в сходстве способов перенесения неблагоприятного периода года. К. Раункиер для классификации жизненных форм растений выбрал только один признак, но имеющий большое приспособительное значение: положение почек или верхушек побегов в течение неблагоприятного времени года по отношению к поверхности почвы и снегового покрова. Этот признак на первый взгляд является частным, имеет глубокий биологический смысл (защита меристем, предназначенных для продолжения роста, обеспечивает непрерывное существование особи в условиях резко переменной среды) и широкое экологическое содержание, вследствие того, что речь идет о приспособлении не к одному какому-либо фактору, а ко всему комплексу факторов среды. Выбранный К. Раункиером признак, таким образом, оказался коррелятивно связанным с целым рядом других, в том числе и с чисто физиономических, а классификация стала универсальной.

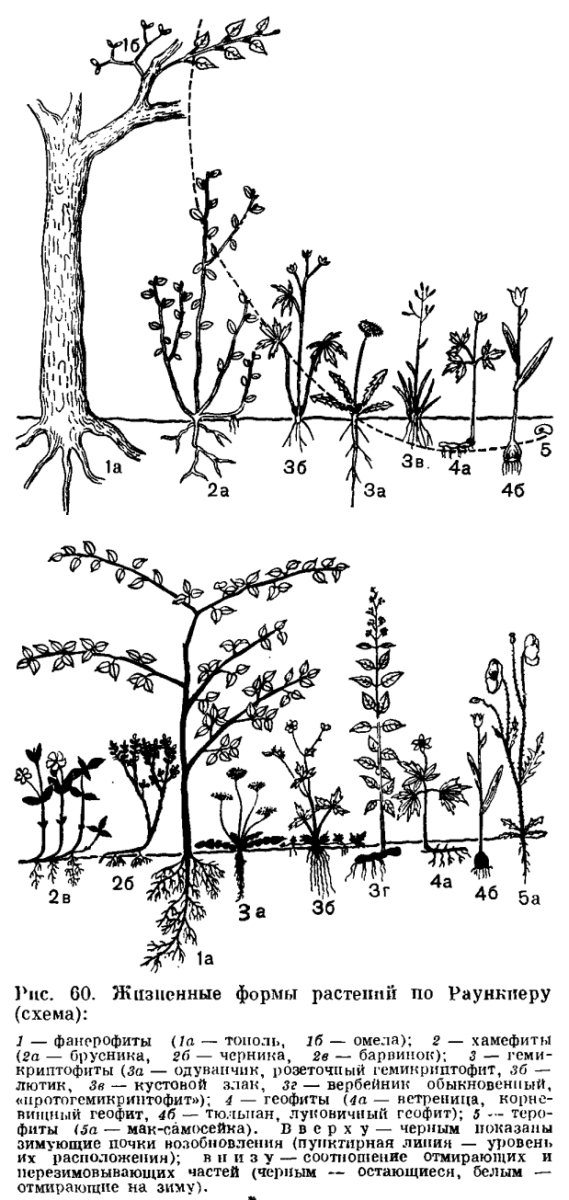

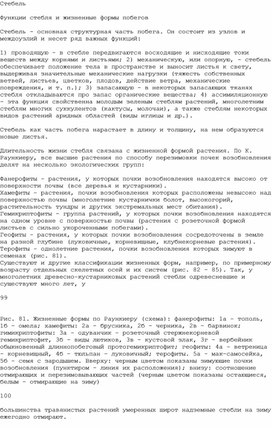

Все растения К. Раункиер подразделил на пять типов жизненных форм (рис.8.2).

Рис. 8.2. Жизненные формы растений (по К. Раункиеру, 1аз4):

1 — фанерофиты (тополь); 2 — хамефиты (черника); 3 — гемикриптофиты (лютик, одуванчик, злаки): 4 — геофиты (ветреница, тюльпан); 5 — терофиты (семя фасоли)

Зимующие почки выделены черным цветом

I. Фанерофиты (Ph) — почки возобновления, открытые или закрытые, расположены высоко над поверхностью почвы (выше 30 см). По консистенции стебля, по высоте растения, по ритму развития листвы, по защищенности почек подразделяются на 15 подтипов.

II. Хамефиты (Ch) — почки возобновления у поверхности почвы или не выше 20—30 см. Подразделяются на четыре подтипа.

III. Гемикриптофиты (НК) — почки возобновления у поверхности почвы или в самом поверхностном слое ее, часто покрытом подстилкой. Включает три подтипа и более мелкие подразделения.

IV. Криптофиты (К) — почки возобновления скрыты в почве (геофиты) или под водой (гелофиты и гидрофиты). Подразделяются на семь подтипов.

V. Терофиты (Th) — возобновление после неблагоприятного времени года только семенами.

Подразделение на подтипы основано на использовании морфологических признаков, таких, как характер и расположение побегов, защищенность почек и т. д.

К. Раункиер считал, что жизненные формы складываются исторически как результат приспособления растений к климатическим условиям среды. Он назвал процентное распределение видов по жизненным формам в растительных сообществах на изучаемой территории биологическим спектром. Были составлены биологические спектры для разных зон и стран, которые могли служить индикаторами климата (рис. 8.3).

Рис. 8.3. Соотношение разных жизненных форм растений по системе

Раункиера в местностях, расположенных в разных областях земного шара

Континентальный климат умеренного пояса был назван климатом гемикритофитов, а жаркий и влажный климат тропиков — климатом фанерофитов.

Вместе с тем типы жизненных форм растений, по К. Раункиеру, слишком обширны и неоднородны. Так, хамефиты включают растения с разным отношением к климату. Их много, как в тундрах, так и пустынях.

Для растительности умеренных областей в связи с конкретными задачами исследований растительного покрова были предложены различные системы жизненных форм применительно к отдельным группам растений и типам растительности. Г. Н. Высоцким в 1915 г. была разработана система жизненных форм для степных сообществ юга России. Впоследствии она была дополнена и развита Л. И. Казакевичем (1922) и до настоящего времени находит применение при анализе растительных сообществ, составленных травянистыми многолетниками. За основу выделения жизненных форм авторами были взяты способы вегетативного размножения и расселения растений, поэтому большое внимание уделено строению ну. подземных органов.

На эколого-морфологическом принципе построена классификация жизненных форм И. Г. Серебрякова (1962, 1964), разработанная в основном для кустарниковых и древесных форм. Он определяет жизненную форму как своеобразный общий облик или габитус группы растений, включая их надземные и подземные органы (подземные побеги и корневые системы). Габитус возникает в онтогенезе в результате роста и развития растения в определенных условиях среды и выражает приспособленность к наиболее полному использованию всего комплекса условий местообитания, пространственному расселению и закреплению территории. И. Г. Серебряков особо подчеркивал, что жизненная форма — это своеобразная внешняя форма организмов, обусловленная биологией развития и внутренней структурой их органов, возникает в определенных почвенно-климатических условиях как приспособление к жизни в этих условиях, т. е. они представляют собой формы приспособившихся под длительным влиянием экологических факторов. Ввиду многообразия комплексов условий на Земле существует и большое количество жизненных форм организмов. У растений выделяются такие формы, как древесные, полудревесные, наземные травянистые и водные травянистые. Каждая из них, в свою очередь, представлена многими более мелкими группами жизненных форм (табл. 8.1).

Соотношение отделов и типов жизненных форм покрытосеменных растений (по И. Г. Серебрякову, 1962)

К жизненной форме деревьев относятся многолетние растения с одним одревесневшим стволом (береза, осина, сосна, ель и др.), сохраняющимся на протяжении всей жизни растения. Они могут быть листопадными и вечнозелеными. Среди них выделяются формы наземных кронообразующих, где имеются деревья: с прямостоячими стволами, кустовидные (немногоствольные) и одноствольные с низкими стволами (рис. 8.4).

У всех у них при спиливании ствола могут вырасти из спящих почек новые один или несколько заменяющих (вторичных) стволов. Эта жизненная форма растений распространена очень широко и является показателем оптимальных условий местообитания.

Рис. 8.4. Жизненные формы покрытосеменных растений

(по И. Г. Серебрякову, 1964)

Среди наземных кронообразующих деревьев имеются жизненные формы с лежачими стволами — стланцы. Они формируются в районах, мало благоприятных для жизни древесных растений, — там, где длинная зима, прохладное лето, где часто дуют холодные ветры.

К числу древесных растений относится большая группа жизненных форм — кустарники. Характерным признаком является наличие многих или нескольких равных по размеру стволов. Главный ствол, имеющийся в начале жизни, в дальнейшем практически не выделяется по длине среди боковых. Высота стволов кустарников обычно составляет от 0,5—0,8 до 5—6 м.

Кустарнички — третий тип жизненных форм древесных растений. К ним относятся брусника, черника, багульник и др. Для всех их характерен низкий рост стеблей (от 5—7 до 50—60 см). Главный стебель существует не более трех — семи лет. На смену ему развиваются укореняющиеся боковые подземные одревесневающие стебли, как правило, из спящих почек.

Среди жизненных форм следует выделить полудревесные растения, к которым относятся полукустарники (степные полыни, прутняк, астрагал прутняковый и другие). Характерный признак для полукустарников — регулярное отмирание верхних частей надземных побегов. Оставшиеся, неопавшие части стеблей одревесневают и сохраняются в таком виде на протяжении нескольких лет. На этих одревесневших надземных частях стебля имеются почки возобновления, из которых на следующий год развиваются многочисленные новые травянистые стебли. Этим полукустарники и отличаются от настоящих травянистых растений.

Большая и разнообразная группа жизненных форм — наземные травянистые растения. Они разделены И. Г. Серебряковым на две части: травянистые поликарпики, плодоносящие много раз в своей жизни и травянистые монокарпики, плодоносящие лишь однажды. В свою очередь, травянистые поликарпики подразделяются на ряд жизненных форм: стержнекорневые растения (многолетние мятликовые травы и др.), длинностержневые растения (люцерна, кермек, шалфей и др.), короткостержневые растения (сон-трава, крестовник Якова и др.), кистекорневые (лютики, калужница болотная и др.), короткокорневищные (купена, ветреница и др.), дерновинные травянистые поликарпики (плотнокустовые, рыхлокустовые, длиннокорневищные растения), столонообразующие растения (майник двулистный, земляника, клубника и др.), ползучие травянистые поликарпики (вероника лекарственная, луговой чай и др.), клубнеобразующие поликарпики (любка двулистная, картофель, стрелолист и др.), луковичные поликарпики (гусиные луки, луки, тюльпаны, подснежник снежный и др.).

Травянистые монокарпики широко распространены в засушливых областях умеренной зоны северного полушария. Среди таких монокарпиков есть двулетние и многолетние растения (ряд видов из сем. зонтичных, крестоцветных: борщевик, капуста, тмин и др.). Большинство из них имеет утолщение и содержит запасные питательные вещества. Однолетние травянистые монокарпики подразделяют на длительно вегетирующие (василек синий, дымянка лекарственная, пикульник, пастушья сумка и др.), эфемеры (вероника весенняя, крупка весенняя и др.), листовидные (горец вьюнковый), полупаразитные (очанка, погремок и др.), паразитные (поливика).

Среди всех типов жизненных форм нередко встречаются подушковидные формы. Это большей частью многолетние травянистые, реже — древесные растения, иногда вечнозеленые. Для них характерны малый прирост главной оси и сильное ветвление боковых побегов, которые, располагаясь радиально или этажами, создают компактную форму «подушки» (акантолимон алатавский, дриадоцвет, камнеломки и др.)

Источник

Стебель

Функции стебля и жизненные формы побегов

Стебель — основная структурная часть побега. Он состоит из узлов и междоузлий и несет ряд важных функций:

1) проводящую — в стебле передвигаются восходящие и нисходящие токи веществ между корнями и листьями; 2) механическую, или опорную, — стебель обеспечивает положение тела в пространстве и выносит листья к свету, выдерживая значительные механические нагрузки (тяжесть собственных ветвей, листьев, цветков, плодов, действие ветра, механические повреждения, и т. п.); 3) запасающую — в некоторых запасающих тканях стебля откладываются про запас органические вещества; 4) ассимиляционную — эта функция свойственна молодым зеленым стеблям растений, многолетним стеблям многих суккулентов (кактусы, молочаи), а также стеблям некоторых видов растений аридных областей (виды иглицы и др.).

Стебель как часть побега нарастает в длину и толщину, на нем образуются новые листья.

Длительность жизни стебля связана с жизненной формой растения. По К. Раункиеру, все высшие растения по способу перезимовки почек возобновления делят на несколько экологических групп:

Фанерофиты — растения, у которых почки возобновления находятся высоко от поверхности почвы (все деревья и кустарники).

Хамефиты — растения, почки возобновления которых расположены невысоко над поверхностью почвы (многолетние кустарнички болот, высокогорий, растительность тундры и других экстремальных мест обитания).

Гемикриптофиты — группа растений, у которых почки возобновления находятся на одном уровне с поверхностью почвы (растения с розеточной формой листьев с сильно укороченными побегами).

Геофиты — растения, у которых почки возобновления сосредоточены в земле на разной глубине (луковичные, корневищные, клубнекорневые растения).

Терофиты — однолетние растения, почки возобновления которых зимуют в семенах (рис. 81).

Существуют и другие классификации жизненных форм, например, по примерному возрасту отдельных скелетных осей и их систем (рис. 82 — 85). Так, у многолетних древесно-кустарниковых растений стебли одревесневшие и существуют много лет, у

Рис. 81. Жизненные формы по Раункиеру (схема): фанерофиты: 1а — тополь, 1б — омела; хамефиты: 2а — брусника, 2б — черника, 2в — барвинок; гимикриптофиты: 3а — одуванчик — розеточный стержнекорневой гемикриптофит, 3б — виды лютиков, 3в — кустовой злак, 3г — вербейник обыкновенный длиннопобеговый протогемикриптофит; геофиты: 4а — ветреница — корневищный, 4б — тюльпан — луковичный; терофиты. 5а — мак-самосейка, 5б — семя с зародышем. Вверху: черным цветом показаны зимующие почки возобновления (пунктиром — линия их расположения); внизу: соотношение отмирающих и перезимовывающих частей (черным цветом показаны остающиеся, белым — отмирающие на зиму)

большинства травянистых растений умеренных широт надземные стебли на зиму ежегодно отмирают.

Среди травянистых растений различают однолетние, двулетние и многолетние. Продолжительность жизни у однолетних растений различна; например, крупка весенняя живет всего несколько недель, а лебеда, пикульник, тагетис и др. — 3 — 6 месяцев, с весны до поздней осени. Двулетние растения в конце первого года жизни образуют розетку листьев на укороченном побеге, а на втором году формируется, как правило, прямостоячий стебель, растение цветет, плодоносит и отмирает. Многолетние растения живут три и

Рис. 82. Древесные и травянистые жизненные формы, соотношение многолетних и отмирающих частей (схема): 1 — дерево; 2 — кустарник; 3 — кустарничек; 4 — полукустарник; 5- длиннопобеговая трава. Многолетние части показаны черным цветом, отмершие ранее — двойным пунктиром, отмирающие в текущем году — пунктиром; цифрами со штрихами обозначен примерный возраст отдельных скелетных осей и их систем

Рис. 83. Схема структуры кустарников: А и Б- орешник (более молодой компактный куст и более старый «лысый» куст); В — спирея; Г — сирень; Д — карагана (желтая акация). Черным цветом (В-Д) показаны старые засыхающие части, которые надо удалить при обрезке

Рис. 84. Кустарнички: А-Г- развитие куста черники; Д- схема ее куртины; Е — андромеда. Пунктиром показаны уровень почвы и подстилки, а также границы погруженной части растения

более лет. Наиболее долговечны древесные растения (мексиканский кипарис живет около 10000 лет, драцена и баобаб — 6000, секвойя — 5000, каштан и можжевельник — до 2000, дуб и ель — до 1200, липа — до 1000, яблоня — до 200 и т.д.). У многолетних травянистых растений к зиме надземные побеги отмирают (за исключением зимнезеленых растений — копытня европейского, медуницы неясной, ожики волосистой и др.), а видоизмененные подземные побеги с запасом питательных веществ на зиму остаются под землей. Весной эти растения вновь образуют надземные побеги, а перезимовавшие листья надземных стеблей отмирают. Такие растения называют зимнезелеными.

Полукустарники (шалфей, лаванда и др.) имеют одревесневшую нижнюю часть, которая сохраняется в течение многих лет. Верхняя часть у полукустарников травянистая, она ежегодно осенью отмирает, а весной возобновляется. Кустарники в отличие от деревьев не имеют какого-либо одного выраженного стебля

Рис. 85. Полукустарнички: А — полынь сантолинная (Artemisiasantolina); Б — володушка блестящая (Bupleurum exaltatum). Черным цветом показаны многолетние части осей

(шиповник, дерен, орешник, сирень и др., рис. 83). У древесных, растений стебель в конце лета первого года жизни утолщается, одревесневает — покрывается пробкой. У них хорошо выражен главный стебель (ствол) — ось первого порядка, от которого отходят боковые ветви — оси второго и т.д. порядков.

Кроме деревьев, кустарников, полукустарников и травянистых жизненных форм, есть еще множество других. Так, в горных районах, в тундре, в аридных условиях степей и пустынь широко распространены такие жизненные формы, как кустарнички и полукустарнички (рис. 84, 85).

Форма стебля на поперечном сечении у большинства округлая, или цилиндрическая (тополь, липа, ива, береза и др.); у некоторых трехгранная (осока), четырехгранная (растения семейства Губоцветные), многогранная (многие кактусы и др.), бывает сплюснутая, или плоская (кактусы-опунции, рдесты, некоторые мятлики, иглицы и др.), бочонковидная вздутая (баобабы и др.), укороченная (одуванчик, камнеломка, луки и др.), ребристая (валериана и др.), шарообразная (некоторые кактусы) и др. (рис. 86). Стебли некоторых растений внутри полые (злаки, зонтичные и др.). Стебель злаков называется соломиной.

Стебли сильно отличаются по размерам. Стебель всего в несколько миллиметров имеют некоторые австралийские орхидеи, а стебли эвкалиптов, секвойи, или Мамонтова дерева, достигают в

Рис. 86. Формы поперечного сечения стебля: А — округлый; Б — сплюснутый; В — трехгранный; Г — четырехгранный; Д — многогранный; Е — ребристый; Ж- бороздчатый; 3, И — крылатые

высоту более 100 м. Окружность этих деревьев 30-36 м. Тропическая лиана — ротанговая пальма — достигает в длину 300 м, а стебель самого маленького цветкового растения — ряски малой — практически отсутствует.

Источник