Классификация жизненных форм растений по Раункиеру

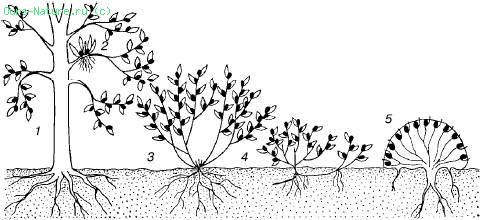

Рис. 69. Жизненные формы растений (по К. Раункиеру, 1907):

1–3 – фанерофиты; 4–5 – хамефиты; 6–7 – гемикриптофиты; 8-11 – криптофиты; 12 – терофиты; 12а – семя с зародышем

Одна из наиболее распространенных и универсальных классификаций жизненных форм растений была предложена в 1905 г. датским ботаником К. Раункиером. Раункиер взял за основу признак, чрезвычайно важный с приспособительной точки зрения: положение и способ защиты почек возобновления у растений в течение неблагоприятного периода — холодного или сухого. По этому признаку он выделил пять крупных категорий жизненных форм: фанерофиты, хамефиты, гемикрипгофиты, криптофиты и терофиты (От греч. фанерос — открытый, явный; хаме — низкий; геми — полу-; криптос — скрытый; герое — лето; фитон — растение).

1. У фанерофитов почки зимуют или переносят засушливый период открыто, достаточно высоко над землей (деревья, кустарники, деревянистые лианы, эпифиты или полупаразиты типа омелы). В связи с этим они обычно защищены почечными чешуями. Впрочем, бывают фанерофиты и с открытыми почками, преимущественно во влажнотропических лесах. По высоте растений Раункиер подразделил эту группу на мега-, мезо-, микро- и нанофанерофиты (От греч. мега — большой, крупный; мезос — средний; макрос — маленький; нанос —карликовый).

2. У хамефитов почки располагаются чуть выше уровня почвы — на высоте 20-30 см. К этой группе относятся кустарнички, полукустарники и полукустарнички, многие стелющиеся растения, растения-подушки. В холодном и умеренном климатах почки этих жизненных форм очень часто получают зимой дополнительную защиту — они зимуют под снегом.

3. Гемикриптофиты — обычно травянистые многолетние растения; их почки возобновления находятся на уровне почвы или погружены очень неглубоко, главным образом в подстилку, образуемую мертвым растительным спадом, — это еще один дополнительный покров для зимующих почек. Среди гемикриптофитов Раункиер выделил протогемикриптофиты с удлиненными надземными побегами, ежегодно отмирающими до основания, где находятся почки возобновления, и розеточные гемикриптофиты с укороченными побегами, которые могут зимовать на уровне почвы целиком. Перед перезимовкой, как правило, ось розеточного побега втягивается в почву вплоть до почки, остающейсяна поверхности.

4. Криптофиты представлены либо геофитами (От греч. ге — земля; фитон — растение), у которых почки находятся в почве на некоторой глубине, порядка одного — нескольких сантиметров (корневищные, клубневые, луковичные растения), либо гидрофитами, у которых почки зимуют под водой.

5. Терофиты — это однолетники, у которых все вегетативные части отмирают к концу сезона и зимующих почек не остается. Растения возобновляются на следующий год из семян, перезимовывающих или переживающих сухой период на почве или в почве.

Категории жизненных форм Раункиера очень крупные, сборные. Раункиер подразделял их по разным признакам, в частности фанерофиты — по размерам растений, по характеру почечных покровов (с открытыми и закрытыми почками), по признаку вечнозелености или листопадности, особо выделял суккуленты и лианы; для подразделения гемикриптофитов он пользовался структурой их летних побегов и строением многолетних подземных органов.

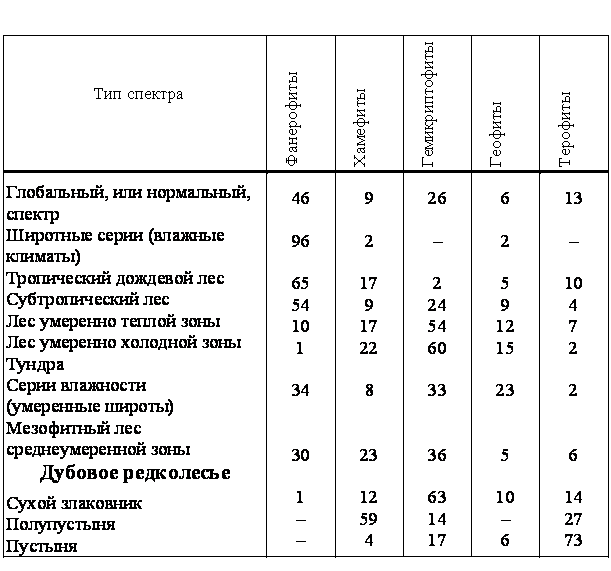

Раункиер применил свою классификацию для выяснения взаимосвязи жизненных форм растений и климата, составив так называемый «биологический спектр» для флоры различных зон и районов земного шара. Приводим таблицу процентного соотношения жизненных форм по данным самого Раункиера и более поздним.

Из таблицы видно, что во влажнотропических областях наиболее высок процент фанерофитов (климат фанерофитов), а умеренную и холодную зоны северного полушария можно отнести к климату гемикриптофитов. В то же время хамефиты оказались массовой группой и в пустынях и в тундрах, что, конечно, свидетельствует об их неоднородности. Терофиты — господствующая группа жизненных форм в пустынях Древнего Средиземья. Таким образом, приспособленность разных категорий жизненных форм к климатическим условиям выступает вполне отчетливо.

ТАБЛИЦА

Биологические спектры растительности в разных зонах земного шара

Источник

1.7. Жизненные формы организмов

Морфологический тип приспособления животного или растения к основным экологическим факторам местообитания и к определенному образу жизни называют жизненной формой организма.

Одна из первых классификаций жизненных форм была сделана для растений датским ботаником К. Раункиером по одному из признаков, имеющих большое приспособительное значение – положению почек или верхушек побегов в течение неблагоприятного периода года по отношению к поверхности почвы или снежного покрова:

- эпифиты (Эпифиты были включены в перечень позднее) – воздушные растения, не имеющие корней в почве (мхи, лишайники и др.);

- фанерофиты – почки возобновления высоко над землей (деревья, кустарники, лианы); хамефиты – почки возобновления не выше 20-30см над землей (травянистые растения с побегами, уходящими зимой под снег и не отмирающими);

- гемикриптофиты – почки возобновления на поверхности почвы или в ее поверхностном слое, в подстилке (многие луговые растения);

- криптофиты – почки возобновления скрыты в почве или под водой, на подземных органах (клубневые или корневищные растения);

- терофиты – возобновление после неблагоприятного времени года только семенами (однолетние растения).

Процентное распределение видов по жизненным формам Раункиер назвал биологическим (флористическим) спектром. Для разных зон и стран составлены биологические спектры, которые могут служить индикаторами климата.

Существует еще множество классификаций жизненных форм живых организмов, например, у растений по характеру подземных органов и способности к вегетативному размножению. И.Г. Серебряков по структуре и длительности жизни наземных осей разделил покрытосеменные растения на 4 отдела и 8 типов, в частности в 1 типе находятся наземные кронообразующие деревья с прямостоячими стволами; кустовидные, одноствольные с низкими стволами, стланцы с лежачими стволами.

Жизненные формы, доминирующие в том или ином сообществе, могут выступать индикаторами условий обитания.

Существует много различных классификаций жизненных форм животных: по особенностям размножения; способам передвижения или добывания пищи; по приуроченности к определенным экологическим нишам, ландшафтам, ярусам.

Классификация жизненных форм по приспособленности к передвижению по Кашкарову Д.Н.:

- Плавающие формы: чисто водные (нектон – организмы, способные активно передвигаться на значительные расстояния; планктон – совокупность пассивно плавающих в толще воды организмов; бентос – обитатели дна); полуводные (ныряющие, неныряющие, только добывающие из воды пищу).

- Роющие формы: абсолютные и относительные землерои.

- Наземные формы: бегающие, прыгающие, ползающие, норные.

- Древесные лазающие формы.

- Воздушные формы.

Существуют классификации по влаголюбию, питанию, месту размножения и т. д.

Все жизненные формы – это результат естественного отбора в ходе эволюции. В результате внешних или внутренних причин одно сообщество может разделиться на два, при этом нарастают различия между популяциями одного вида или между близкородственными видами, такой процесс называется дивергенцией. У неродственных форм может вырабатываться внешнее сходство, если эти виды ведут идентичный образ жизни в аналогичных условиях среды. Этот процесс получил название конвергенции.

Источник

Раздел 1. Общая экология и ее основные категории

И.Ф. Рассашко, О.В. Ковалева, А.В. Крук

Общая экология

Тексты лекций для студентов специальности 1-33 01 02 «Геоэкология». – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2010. – 252 с.

Раздел 1. Общая экология и ее основные категории

Лекция 5. Жизненные формы и экологические группы растений и животных

5.2. Жизненные формы растений и животных

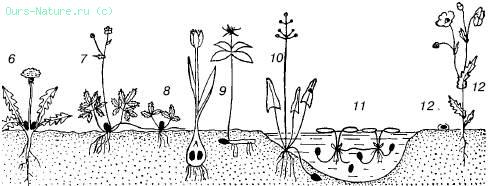

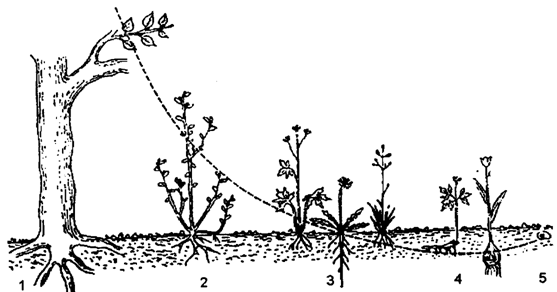

Наиболее широко распространена система жизненных форм, разработанная еще одним датским экологом и геоботаником Кристеном Раункиером в 1905 г. Она основана на положении почек возобновления (или верхушек побегов) по отношению к поверхности почвы в неблагоприятных условиях (зимой или в засушливый период). Все растения были подразделены Раункиером на 5 главных типов (рисунок 5.1):

1 – фанерофиты (тополь); 2 – хамефиты (черника); 3 – гемикрип-тофиты

(лютик, одуванчик, злаки): 4 – геофиты (ветреница, тюльпан);

5 – терофиты (семя фасоли)

Рисунок 5.1 – Жизненные формы растений

1 Фанерофиты (от греч. phaneros – видимый, открытый, явный) – почки возобновления находятся высоко над поверхностью почвы. Это деревья, кустарники, деревянистые лианы.

2 Хамефиты (от греч. chamai – на земле) – почки возобновления находятся невысоко (20–25 см) над поверхностью почвы и, как правило, зимой защищены снежным покровом. Сюда относятся кустарники, кустарнички, полукустарнички, некоторые многолетние травы (например, черника, седмичник), мхи.

3 Гемикриптофиты (от греч. Иепп-полу… и cryptos – скрытый) – почки возобновления в неблагоприятный для вегетации период года находятся на уровне почвы. Они защищены чешуями, опавшими листьями и снежным покровом. Это в основном многолетние травянистые растения средних широт: лютики, одуванчик, крапива двудомная.

4 Криптофиты (от греч. kryptos – скрытый) – почки возобновления закладываются в виде луковиц, клубней, корневищ на некоторой глубине в почве (геофиты) либо под водой (гидрофиты).

5 Терофиты (от греч. theros – лето) – главным образом однолетники, переживающие неблагоприятный период года в виде семян. В умеренной зоне к этой группе относятся в основном сорняки.

Распределение жизненных форм растений, характерное для определенного географического региона, выраженное в процентах, называется спектром жизненных форм. Анализ глобальных данных о всех сосудистых растениях мира позволил получить так называемый глобальный, или нормальный, спектр. Спектры для отдельных регионов земного шара отражают воздействия факторов среды на характер адаптации растений в сообществах (таблица 5.1). Таким образом, хорошо видно, что зона тропического дождевого леса, – это зона фанерофитов, в умеренной зоне господствуют гемикриптофиты, а в пустыне – терофиты.

Таблица 5.1 – Спектры жизненных форм (по Уиттекеру)

Особую группу среди жизненных форм составляют растения, которые присутствуют одновременно во многих ярусах биоценозов, и отнести их к какой-то конкретной жизненной форме довольно затруднительно. Это растения-эпифиты, избравшие для себя другие растения в качестве среды обитания (но не паразиты), а также различные лианы. К таким растениям относятся мхи на стволах деревьев, лианы в тропических лесах, в наших условиях – хмель, паслен сладко-горький, плющ и др.

Существует классификация жизненных форм покрытосеменных растений, предложенная И. Г. Серебряковым. Она базируется на эколого-морфологических признаках. В ее основу положен признак длительности жизни всего растения, как наиболее отражающий влияние внешних условий на морфогенез и рост, а также структура надземных осей. По этой классификации выделяют: древесные растения (деревья, кустарники, кустарнички), полудревесные растения (полукустарники и полукустарнички), наземные и водные травы.

Система жизненных форм растений является достаточно унифицированной. Жизненные формы выделяются как среди растений, так и среди животных. У животных жизненные формы поразительно разнообразны, поскольку, во-первых, животные в отличие от растений более динамически лабильны (растениям присущ главным образом оседлый способ существования) и, во-вторых, форма их существования непосредственно зависит от поиска, качества и способа добывания ими пищи. Животные обычно все время подвижны и активны в добывании пищи (исключение составляют отдельные животные водной среды, ведущие сидячий образ жизни).

Один из крупнейших современных экологов Д. Н. Кашкаров так определяет жизненную форму животных: «Тип животного, находящийся в полной гармонии с окружающими условиями, мы называем жизненной формой. В жизненной форме, как в зеркале, отражаются главнейшие, доминирующие черты места обитания». Предложено довольно большое количество систем жизненных форм животных. Их выделяют по способам передвижения (например, жизненная форма прыгунов представлена тушканчиками и кенгуру); по способам и месту размножения (живородящие яйцекладущие, размножающиеся под землей, на поверхности земли и т. п.); иные жизненные формы систематизируются по способам питания (растительноядные, хищники, всеядные и т. д.).

Разнообразие классификаций жизненных форм животных объясняется множеством критериев и принципов, которые положены в основу классификации. У зоологов (а теперь и у экологов) наибольшее распространение получила система жизненных форм Д. Н. Кашкарова. Всех животных он разделил на следующие группы:

I Плавающие формы:

II Роющие формы:

1 Абсолютные землерои.

2 Относительные землерои.

III Наземные формы:

1 Не делающие нор.

2 Делающие норы.

3 Животные скал.

IV Древесные лазающие формы.

V Воздушные формы.

Имеются также классификации жизненных форм разных групп животных. Самая простая из них дана А. Н. Формозовым для зверей, по этой классификации выделяют следующие жизненные формы: 1) наземные, 2) подземные (землерои), 3) древесные (обитатели древесного яруса), 4) воздушные, 5) водные. Между этими группами можно выделить различные переходные типы. Например, околоводные животные, к которым относятся ондатра, бобр, выдра. У птиц выделение жизненных форм проведено следующим образом: 1) обитатели древесной растительности, 2) открытых пространств суши, 3) болот и отмелей, 4) водных пространств. В каждой группе имеются и свои подразделения, например, по добыванию пищи в полете, при лазании, при движении по земле. Самые широкие спектры жизненных форм принадлежат насекомым. Так, у них выделяют следующие категории: геобионты – обитатели почвы, эпигеобионты – обитатели довольно открытых участков почвы, герпетобионты – живут среди растительных и других органических остатков на поверхности почвы (под опавшей листвой, в подстилке), хортобионты – обитатели древесного покрова, тамнобионты – обитатели кустарников, дендробионты –обитатели древесного яруса, гидробионты – обитатели водной среды.

В качестве примеров адаптаций у животных, относящихся к разным жизненным формам, можно привести следующие. Интересна экологическая адаптация у обитателей пещер (пещерные саламандры, слепой жук, слепой рак, желтоватая рыбка, др.). Постоянно обитая в условиях высокой влажности и постоянной температуры, они претерпевают упрощение в строении покровов (например, отсутствует чешуя). У них глаза атрофированы (в полной темноте они не выполняют характерных для них функций), зато имеются, например, длинные усики – органы осязания и острое обоняние, помогающее им отыскивать пищу. Обитатели пещер живут по собственным часам, их активность не связана со сменой дня и ночи. Прыгающие формы животных (кенгуру, тушканчики, прыгунчики) отличаются компактным телом с удлиненными задними конечностями и значительно укороченными передними, причем, длинный хвост играет роль балансира или руля, позволяющего резко изменять направление движения. Обилие жизненных форм и типов адаптаций животных Ч. Дарвин объяснял тем, что «они возникли в сложнейшем процессе естественного отбора, который охватывал неисчислимые вариации в бесконечной череде животных на протяжении десятков миллионов лет».

Следует отметить, что понятие жизненной формы следует отличать от понятия экологической группы организмов. Жизненная форма отражает весь спектр экологических факторов, к которым приспосабливается тот или иной организм, и характеризует специфику определенного местообитания. Экологическая же группа обычно узко специализирована в отношении отдельного фактора среды: света, влаги, тепла и т. д. (уже упоминавшиеся нами гигрофиты, мезофиты, ксерофиты – группы растений по отношению к влажности; олиготрофы, мезотрофы, эвтрофы – группы организмов по отношению к трофности, плодородию почв и т. п.).

Изучение многообразия жизненных форм позволяет глубже познать структуру и динамику сообщества, а также дать экологическую оценку местообитанию. Жизненные формы, преобладающие в сообществе, могут служить довольно точными индикаторами условия местообитания. Состав жизненных форм используют для характеристики климата, так как имеется тесная связь жизненных форм с климатом. Анализ сообществ по спектру жизненных форм часто оказывается важным, особенно если ставится задача оценки влияния на организмы каких-либо факторов среды.

Источник