Районы выращивания масличных культур

Глава 7. МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

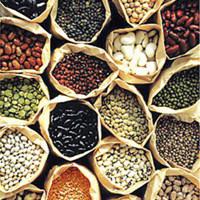

К масличным культурам относят растения, семена и плоды которых содержат жир (20 – 60 %) и являются сырьем для получения растительного масла, которое имеет большое пищевое и техническое значение. Его употребляют в пищу, применяют в хлебопекарной, кондитерской, консервной промышленности, оно служит сырьем при изготовлении маргарина, мыла, олифы, стеарина, линолеума, используется в лакокрасочном производстве, при ситцепечатании, в парфюмерии, медицине и т.д. При переработке на масло семян масличных культур остаются жмых и шрот (обезжиренный жмых) с высоким содержанием белка. Жмых подсолнечника, льна, конопли, сои – ценный концентрированный корм для животных, богатый белком и жиром. Многие из масличных растений – хорошие медоносы. Количество и качество жира в семенах и плодах различных культур зависят от вида и сорта растений, а также от условий их произрастания, в частности, от почвы, климата, агротехники. В плодах и семенах масличных культур содержатся белки, в состав которых входят многие незаменимые аминокислоты (лизин, триптофан, цистин, аргинин и др.), что делает их полноценными.

Среди пищевых растительных масел по валовому производству в мире на первом месте стоит соевое, на втором – подсолнечное, затем арахисовое, хлопковое, рапсовое, оливковое (прованское), кунжутное, кукурузное, среди технических масел первое место занимает льняное, далее – касторовое и оливковое.

В мировом земледелии эти культуры занимают значительную посевную площадь. К наиболее распространенным относятся соя, подсолнечник, рапс. Основные площади масличных культур находятся в США, Канаде, Индии, Бразилии, Аргентине, Китае.

Масличные культуры представлены большим разнообразием ботанических видов, различных семейств: Астровые, Капустные, Бобовые, Яснотковые, Молочайные и др.

§1. Подсолнечник

Народнохозяйственное значение подсолнечника. Подсолнечник является важной масличной и силосной культурой. Его родина – Латинская Америка, где широко распространены дикие виды этой культуры. В Европу он завезен испанцами в начале XVI в. В Россию попал из Голландии и долго оставался декоративным растением, семена которого употребляли в качестве лакомства. В создании новых сортов этой культуры большую роль сыграли выдающиеся селекционеры Е.М.Плачек, Л.А.Жданов, В.С.Пустовойт и др.

На долю подсолнечника приходится 75 % площади посева всех масличных культур и до 80 % производимого растительного масла. В семенах современных сортов и гибридов подсолнечника содержится до 56 % пищевого масла с хорошими вкусовыми качествами и до 16 % белка. В масле присутствует до 62 % биологически активной линолевой кислоты, а также олеиновая кислота, витамины A, D, Е, К. Его применяют как пищевое масло в натуральном виде и при изготовлении маргарина, майонеза, рыбных и овощных консервов, хлебобулочных и кондитерских изделий, в мыловарении, в производстве олеиновой кислоты, стеарина, линолеума, клеенки. Жмых используют для изготовления халвы. Из лузги вырабатывают кормовые дрожжи, этиловый спирт. Подсолнечник – хорошая кулисная культура и хороший медонос.

Морфологические и биологические особенности. Подсолнечник (HelianthusannuusL.) (рис.23) относится к семейству Астровые (Asteraceae) и объединяет: подсолнечник культурный (объединяющий все формы и сорта подсолнечника полевой культуры) и подсолнечник дикорастущий. Подсолнечник культурный подразделяют на два подвида: культурный посевной и культурный декоративный.

Рис. 23. Подсолнечник

Подсолнечник посевной – однолетнее растение. Корневая система стержневая, с главным корнем, проникающим до 4 м в глубину и на 1 м в ширину. Стебель – прямостоячий деревянистый, сердцевина заполненная высотой 1,0 – 2,5 м. Листья длинные, черешковые, крупные, с пильчатым краем, густоопушенные, нижние расположены супротивно, остальные – поочередно. Соцветие – многоцветковая корзинка, состоящая из крупного цветоложа диаметром до 20 см, по внешнему краю которого расположены в несколько рядов зеленые листочки обертки. По краям корзинки размещены крупные бесполые ложноязычковые цветки, имеющие оранжево-желтую окраску. Трубчатые цветки, заполняющие всю корзинку (600 и более), обоеполые. Опыление перекрестное. Плод подсолнечника – семянка, состоит из семени и кожистого околоплодника.

Культурный подсолнечник приспособлен к произрастанию в континентальном климате (степной экотип). Способность образовывать глубоко проникающий стержневой корень и придаточные корни из гипокотиля обеспечивает ему устойчивость к засухе и степным ветрам, он отличается также высокой холодостойкостью.

Требования к температуре. Прорастание семян во влажной почве начинается при температуре 4 – 6 °С, при повышении оно ускоряется и проходит более дружно и полно. Наклюнувшиеся семена переносят кратковременные понижения температуры до -10 °С, молодые всходы могут выносить заморозки до -6 °С.

После всходов требования к температуре возрастают, в период цветения чувствителен к понижениям температуры (-1 °С вызывает повреждения и гибель цветов). Оптимальная температура в это время 25 – 27 °С.

Требование к влаге. Подсолнечник является относительно засухоустойчивой культурой. Он может извлекать воду из глубоких слоев почвы. Опушенность стеблей и листьев, а также приспособленность устьиц к неослабевающей транспирации обеспечивают ему большую устойчивость к жаре и засухе, в частности, до начала цветения. Больше всего влаги подсолнечник потребляет в период от образования корзинки до конца цветения. Недостаток ее в почве в это время – одна из причин пустозерности в центре корзинок.

Отношение к свету. Подсолнечник – гелиофит; растение короткого дня, при продвижении на север вегетационный период удлиняется. Продолжительность вегетационного периода от 70 до 120 суток в зависимости от сорта.

Требования к почвам. Особо нетребователен к почвам, предпочитает черноземы (супесчаные и суглинистые), каштановые и наносные почвы заливаемых речных долин при раннем освобождении от полой воды. Заболоченные, кислые, легкие песчаные и солонцеватые почвы, а также участки с избыточным содержанием извести для него малопригодны. Благоприятный для роста растений интервал рН = 6,0 – 6,8.

Размещение в севообороте и система удобрений. Подсолнечник размещают в севообороте после озимых зерновых и кукурузы на силос. Нельзя сеять подсолнечник после сахарной свеклы, люцерны и суданской травы, так как эти культуры сильно и глубоко иссушают почву. Рапс, горох, соя и фасоль имеют ряд общих заболеваний с подсолнечником (склеротиниоз, белая, серая гнили и др.), поэтому после них подсолнечник сеять нельзя. В севообороте возвращать его на прежнее поле можно не ранее чем через 8 – 10 лет.

Подсолнечнику необходимо большое количество питательных веществ для роста. Наибольшее их количество подсолнечник потребляет в период от образования корзинки до цветения, когда энергично накапливается органическая масса. Ко времени цветения подсолнечник поглощает 60 % азота, 80 % фосфорной кислоты и 90 % калия от их общего выноса из почвы за весь период вегетации. На ранних фазах вегетации растения особенно требовательны к фосфорному питанию. Система удобрений включает основное удобрение под зяблевую обработку (органическое и минеральное) и рядковое (минеральное) удобрение после посадки. Хорошо отзывается на последействие навоза (внесение под предшествующую культуру).

Сорта и гибриды. Академиками В.С.Пустовойтом, Л.А.Ждановым и другими селекционерами выведены высокомасличные, устойчивые к заразихе и подсолнечниковой моли сорта и гибриды подсолнечника. Межлинейные гибриды подсолнечника выравнены по высоте и диаметру корзинки, одновременно цветут и созревают, что облегчает уборку. Гибриды превышают сорта по урожаю семян на 10 – 15 %, но несколько уступают им по масличности семян и сбору масла с 1 га, по устойчивости к неблагоприятным погодным условиям: Енисей, Восход, Юбилейный 60, Первенец.

Посев и уход за посевами. Обработка почвы направлена на полное подавление многолетних сорняков, сохранение влаги и подготовку поверхности. Для увеличения запасов влаги в почве на полях проводят снегозадержание. Весной проводят боронование и выравнивание зяби и культивацию. Под вспашку зяби вносят органические, а также фосфорно-калийные удобрения в зависимости от уровня плодородия почвы. Азот вносят под предпосевную культивацию и в виде подкормок. Избыток азотного питания делает растения менее устойчивыми к засухе и болезням, ведет к снижению масличности семянок.

Посев подсолнечника проводят пунктирным способом с междурядьями 70 см.

Современная технология возделывания подсолнечника полностью исключает ручные прополки. Уход за посевами проводят преимущественно механическими приемами (довсходовое и послевсходовое боронование – безгербицидный вариант), при необходимости используют гербициды, которые вносят в основном ленточным способом одновременно с посевом.

Меры защиты подсолнечника от болезней и вредителей включают протравливание семян и обработку растений химическими препаратами. К числу общих мер защиты подсолнечника следует отнести соблюдение севооборота, выполнение требований семеноводства, протравливание семян, выращивание в хозяйстве 2 – 3 сортов или гибридов, различающихся по продолжительности вегетационного периода и устойчивости к заразихе.

Уборка урожая. К признакам, по которым судят о созревании подсолнечника, относятся: пожелтение тыльной стороны корзинки, завядание и опадение ложноязычковых цветков, нормальная для сортов и гибридов окраска семянок, затвердение ядра в них, засыхание большинства листьев.

Уборку подсолнечника комбайнами начинают при побурении 85 – 90 % корзинок. Задержка с уборкой на 5 – 6 дней приводит к значительным потерям семян. Вымолоченные семена должны быть очищены и просушены. На хранение закладывают очищенные семена с влажностью не более 8 %. Влажные семена быстро согреваются, прогоркают и теряют всхожесть.

Источник

Сельское хозяйство: масленичная культура. Масленичные культуры России

Масленичные и зерновые культуры занимают особое место в сельском хозяйстве на территории РФ. Жиры, которые получают из их семян и плодов, представляют особую ценность.

Масленичные культуры: список растений

Насаждения используются в пищевой промышленности, выступают в качестве одного из основных сырьевых материалов сельскохозяйственного производства. Самые распространенные масленичные культуры России – это рапс, горчица, соя, клещевина, подсолнечник. В перечне присутствуют также перилла, ляллеманция, кунжут, сафлор, арахис и многие другие. Переработка масленичных культур является одним из главных направлений сырьевой промышленности.

Подсолнечник

Он возглавляет перечень, в котором представлены масленичные полевые культуры. Подсолнечник на отечественной территории начали возделывать с середины 18 столетия. С указанного времени эта масленичная культура распространилась по Кубани, Саратовской и Воронежской областям. К началу Второй мировой подсолнечник занимал порядка 3 млн. га. Значительное развитие этого растения можно отметить в Болгарии, Венгрии и Румынии.

Статистические данные по РФ

Потенциальная урожайность подсолнечника составляет порядка 4-5 центнеров с гектара. В 2011 году в Южном регионе показатели 14.5 ц/га, а в Приволжском – 10.7 ц/га. Фермерскими хозяйствами производится порядка 27% культуры. Основными причинами низкой урожайности выступают нарушения севооборота и агротехнических способов выращивания. Вместе с этим далеко не последнее значение имеют воздействия паразитов, болезней и вредителей. Тем не менее, подсолнечник – это наиболее рентабельная, высокодоходная масленичная культура. На 2006-2010 годы доля его посевов составила порядка 12%. Среди общих показателей производства масленичных культур подсолнечник занял 80%. В советский период считалось, что наиболее полное опыление гектара достигается с участием 0.5-1 пчелиной семьи. К началу 70-х годов продуктивность меда оценивалась в 16.3-3.5 кг/га. С того времени значительно увеличился перечень гибридов и сортов подсолнечника, выращиваемых в России.

Пищевая ценность подсолнечника

В качестве основного продукта переработки культуры выступает масло. Кроме него, из подсолнечника получают разнообразное побочное сырье. Так, например, отдельное значение имеет применение стеблей растения в целлюлозной промышленности. В них присутствует порядка 40-48 % целлюлозы. Кроме того, стебли подсолнечника используются в производстве волокнистых плит. Широко распространено растение в сельском хозяйстве – оно используется в качестве кормовой культуры. В сухое время в конце лета при пожнивном посеве из него получают зеленую массу. Ее, в свою очередь, используют при приготовлении силоса.

Масленичный лен

Он распространен в основном в сухих и теплых районах. В частности, культуру выращивают в Западной, Центральной и Южной Азии, Южной, Северной и Центральной Америке. В последнее время проводятся разнообразные опыты для выявления целесообразности возделывания ее на территории Центральной Европы. Масленичный лен представляет собой ветвистое невысокое растение. Оно вырастает до 50-80 см. В зависимости от формы насаждения число ветвей варьируется от 2 до 10 и больше. Масло льна используется в пищевой отрасли. Кроме того, оно выступает в качестве сырья для лакокрасочной и кожевенно-обувной промышленности. Льняной жмых обладает высокой пищевой ценностью и используется при приготовлении концентрированного корма для молочного скота. В нем присутствует белок, клетчатка и масло. Льняной жмых достаточно легко усваивается КРС. Благодаря питательным компонентам, присутствующим в нем, увеличиваются надои, повышается процентное содержание жира в молоке. Солома льна может использоваться в производстве писчей бумаги. Также данная масленичная культура применяется в фармацевтической промышленности.

Особенности выращивания льна

В дореволюционное время в России обработка этой культуры была достаточно примитивна. Только в советские годы в совхозах и колхозах удалось увеличить посевы. Это было достигнуто за счет использования механизации. Возделываются преимущественно средние растения, не ветвящиеся у основания, но имеющие ответвления с середины стебля. В последние годы волокно льна применяется для получения бумаги или котонизации. Это производство очень распространено в Америке. Стебель масленичного льна обычно мощнее, чем у прядильного, и в нем присутствует меньше волокна.

Горчица белая

Эта масленичная культура пришла из средиземноморских стран, Восточной Индии и Западной Европы. С давних времен горчица используется как лекарственная трава и пряность. В качестве масленичной культуры она стала использоваться сравнительно недавно. Несмотря на то что ее относят к яровым насаждениям, она отличается ограниченным распространением. На протяжении последних десятилетий горчица выступает в качестве промежуточной кормовой культуры.

Это однолетняя трава семейства бобовых. В корнях сои присутствуют особые бактерии, благодаря которым осуществляется преобразование азота, содержащегося в окружающей среде. Соя богата белком (40-45%), жирами (20%), углеводами (30%). В ней также содержатся разные минеральные элементы (около 5-6%). По белковому составу и аминокислотному набору соя считается наиболее близким аналогом животной пищи. Производство растения увеличивается постоянно. Так, с 1998-го года оно находилось на уровне 156.5 млн. т. Этот показатель превышает данные за 1991-1995 годы на 30%.

Зоны выращивания сои

В России на сегодняшний день получают порядка 280 тонн бобов в год. Большая часть из них используется в кормовых целях. Основные зоны выращивания сои:

- Северный Кавказ, Ростовская обл., Краснодарский край Адыгея, Кабардино-Балкария, Ингушетия. Здесь размещается порядка 9.6% посевов и осуществляется больше 13% валового сбора.

- Дальний Восток (Амурская обл., Хабаровский и Приморский края). В этой зоне присутствует больше 88% посевов. Доля валового сбора по ДВ составляет 86% от общего по стране.

- Восточно- и Западно-Сибирский, Уральский и Поволжский районы. Здесь размещается около 1.5% посевов и осуществляется порядка 1% валового сбора.

Арахис

Эта масленичная культура была завезена из Турции в 1792 году. В 1825-м были предприняты первые попытки акклиматизировать арахис в Одессе. Сегодня на небольших площадях растение выращивается в республиках Закавказья и Средней Азии. Арахис возделывается для получения пищевого растительного масла из его семян. На долю этого продукта приходится около 53% от общего объема. Что касается уровня содержания в арахисе белка, то он уступает одной сое. Из тонны шелушенных семян в среднем получают от 226 до 317 кг масла. В первую очередь это продукт применяется в кондитерском и консервном производствах. Размолотые арахисовые семена используются в качестве добавки в процессе изготовления шоколада. Ботва и жмых идут на корм для животных. В сене присутствует до 11% белка. По своей питательной ценности ботва не уступает клеверу и люцерне. Для пищевой промышленности выращиваются специальные сорта. Они не имеют фасолевого привкуса. Поджаренные семена пищевых сортов идут в пищу, раздробленные используются в качестве добавок к кондитерским изделиям.

Источник