Слои земли при бурении скважины

Определение слоёв воды при бурении скважин

В процедуре бурения скважин главное не упустить то, ради чего всё и происходит — слой воды, который будет подходящий для применения воды в бытовых нуждах. Т.е. раберем процесс бурения и обустройства скважины по этапам .

Положение затрудняется тем, что нет никаких энциклопедических расчётов мест обнаружения воды, она может, находится на глубине от трёх до пятидесяти метров и отличатся как своими свойствами, там и объёмом (небольшой напор воды то же не нужен). Кроме того, воды в районе вообще может не быть, хотя это и большая редкость, и тогда затраты на процесс бурения идут впустую.

Как найти слой воды в земле?

Для начала – вода обычно оказывается в песке, поэтому подземные волокна и ключи выглядят из разрыхлённого песка, опершись на грунт из песка – это значит, что Вы нашли воду.

Отличаются виды почв песка – в верхних слоях породы, жилы которые несут воду выглядят из сероватого не очень крупного песка, подобного морскому песку. Затем, глубокие слои почвы больше напоминают гравий, крупнозернистый песок.

Существует ряд специфики поведения буровой машины, она даёт возможность рабочим узнать, когда бур упирается до нужных слоёв. Всё это накапливается с опытом работы, а также можно узнать, выучив определённые видеоматериалы, размещённые в интернете.

Надо отыскать верхний и нижний слой воды, эти слои бурятся и очень быстро. При бурении в этот момент подчитываются прикреплённые штанги, и таким способом измеряется толщина водоносного слоя.

Смотрите внимательно, в этот момент бурения из скважины выходит песок, что может дать Вам возможность понять, с именно каким слоем грунта вы столкнулись и обозначить качество выходящей оттуда воды.

В приямках (маленьких впадинках — ямах, сквозь которых идёт отбор воды) на данном этапе монтируются маячки, они помогают распознать количество и качество водоносного слоя.

Ещё одна впадина, Вам понадобится для отстоя — почвы, которую достали. У вод находящихся под землёй давление различается, оно образует столбы из воды при прохождении буром.

Эти столбы существуют, как почти незаметные, так и поднимаются на несколько метров, к примеру, попавши на водоносный слой на двадцати метровой глубине, вода может вырваться метровым напором из — под земли. Ещё больше может быть при глубокой скважине — столб из воды может вырваться на семи метровую высоту, это не оставит никаких сомнений, что это объёмный и хороший водоносный слой в земле.

Дата публикации: 10.12.2012

Похожие записи:

Последние публикации:

Как световая энергия становится электричеством

Как световая энергия становится электричеством

С древних времен люди поклонялись Солнцу, считая его безраздельным хозяином планеты, связывая с ним свое настоящее и будущее. До нас дошли древние рисунки египтян, где они изображали Солнце…

Проблема экологии — вымирание видов

Проблема экологии — вымирание видов

Нет ни одной сферы куда бы не ступала нога человека, и самое страшное, что стремление быть везде и всюду влечет за собой страшные последствия для живых организмов, для человека и для планеты в…

Пробковый пол: особенности, виды, укладка

Пробковый пол: особенности, виды, укладка

В России пробковый пол появился около 20 лет назад. Первые коллекции не отличались разнообразием фактур и цветовой гаммы. И если многих потребителей привлекали свойства пробки, то нередко…

Как определить водоносный слой при бурении скважины

Вода является источником жизни практически для всех живых организмов, включая и человека. От ее качества зависит не только функциональность, но и здоровье.

Получить воду можно несколькими способами, но основным из них считается бурение скважин. Более подробно узнать о данной технологии можно тут. а также на специализированных сайтах в интернете.

Поиск воды и глубины ее залегания очень трудная задача, которую способны решить только специалисты, но и не всегда точно. Существует несколько основных способов решения данной задачи:

- Засушенные шарики из силикагеля подвергают предварительному взвешиванию, а затем закапывают на глубину около 1 в почву. После истечения одних суток их извлекают и определяют их вес. Чем больше они впитали воды, тем ближе к поверхности находится водоносный горизонт.

- Используя барометрические показатели давления. Для этого следует сравнить значения возле реки и на определенной местности.

- Предварительное бурение, позволяющее получить информацию о глубине залегания.

Вычисляем толщину горизонта

Бурение скважин предполагает обустройство специальных каналов для подачи воды. Следует отметить, что практически никогда при этом не используется первый водоносный слой, располагающийся на небольшой глубине.

Зачастую он предполагает собой воду, которая собирается в грунте при выпадении осадков. Определить толщину водоносного горизонта можно только экспериментальным путем. Оценка этого параметра производится по определенным критериям:

- В первую очередь выполняется визуальный осмотр добываемого песка. Для водоносных горизонтов сверху он довольно мелки, а на его дне имеет более крупную фракцию. По данной разнице и можно определить толщину, подсчитывая количество секций на входе и достижении конца слоя. Сделать это могут только опытные специалисты.

- Анализ работы буровой установки. Водные слои располагаются между глиняными, плотность которых значительно выше песка. При достижении водоносного горизонта бур будет входить несколько легче, а при вхождении в следующий слой глины он пойдет немного труднее. Это также можно определить, лишь имея опыт.

Определение точного расположения воды и ее толщины очень сложная задача, доверять которую необходимо только специалистам с огромным стажем работы. Это позволит вам исключить возможность выбора слабого источника, который будет зависеть от внешних погодных условий.

О бурении скважины подробно — в этом видео:

Определение водоносного слоя для бурения скважины на воду

Определение водоносного слоя для бурения скважины на воду

Месторасположение водоносных слоев в грунтах

В большинстве случаев самый первый водоносный горизонт находится на глубине, не превышающей 5 метров (хотя бывают местности-исключения). Воду, добываемую с такой глубины, не используют для приготовления пищи или в качестве питьевой воды, она подходит для технических целей. Это объясняется низким качеством воды, наличием в ней вредных веществ и примесей.

Вторые слои с глубиной залегания до 20 метров больше подходят для использования воды в бытовых целях, хотя для использования её для питья необходимо при обустройстве скважин устанавливать системы фильтров.

Глубина бурения до 3-го, известнякового водоносного горизонта очень велика, и для придомовых скважин этот вид источника устраивать нецелесообразно (хотя в загородных коттеджных городках это решение практикуется для нескольких владельцев).

Чтобы точно и правильно определить глубину залегания водоносного слоя, и, соответственно, с видом оборудования, диаметром обсадных труб, бурильщики чаще всего выполняют пробное бурение.

При определении места залегания водоносов нужно учитывать, что горизонты могут иметь не только горизонтальное расположение, они уходят вглубь грунтов, поднимаются местами вверх. Кроме того, объёмы воды в слоях могут колебаться от 1-2 м³ до десятков кубометров.

Всё это говорит о том, что для точного определения месторасположения для будущей скважины, лучше всего использовать сразу несколько методов.

Основные методы определения водоносных горизонтов на участках

Несмотря на появление новых способов определения залегания водоносов, современных приборов и инструментов, использование старых «народных» методов, и старинных рецептов поисков воды, вполне действенно.

1. Природные явления.

Почва, под которой расположен источник, чаще всего, характеризуется высокой влажностью, обильной росой по утрам, испарениями при повышении температуры. Рано утром над такими участками всегда клубится туман, трава имеет более интенсивный зелёный окрас, и растёт значительно гуще.

Очень важно при определении места, под которым предположительно находится водоносный слой, обращать внимание на рельефные особенности. Это связано с тем, что подземные горизонты с объёмами воды повторяют линию наземного рельефа. Так, воду с большой вероятностью можно обнаружить на низменностях, в ярах, впадинах. И, наоборот, бесполезно её искать на холмах и склонах, возвышенностях.

2. Определение по растениям.

Легко определить глубину залегания водных ресурсов по разновидностям растений, растущих на местности.

Есть даже определённый растения, которые точно указывают на наличие водоносного горизонта, и соответственно помочь в проблеме, как определить водоносный слой при бурении скважины. При поисках воды по видам растений нужно учитывать, наличие одного или нескольких растений не говорит о залегании водоносных слоёв, это может быть связано со случайным произрастанием. Обращать внимание нужно только на большие группы растений.

Наиболее «осведомлёнными» растениями, которые «сообщают» о залегании воды, а также о глубине её расположения являются:

- заросли рогозы свидетельствуют о залегании воды на глубине около метра;

- камыш песчаный сообщает о глубине водоноса в диапазоне 1,0 – 3,0 метра;

- если на участке растёт чёрный тополь, то подводный источник находится не глубже 3-х метров;

- кустарник сарсазан семейства Амарантовых замечен на территориях, под которыми водоносный слой залегает на глубине около 5,0 метров;

- полынь часто растёт на участках с пониженной влажностью, что свидетельствует о глубине подземных вод 6-7 метров (полынь песчаная указывает даже на большую глубину – до 10,0 метров);

- люцерна приживается даже на сухих почвах, и не требовательна к влажности, поэтому источник воды под плантацией этих растений может находиться на 15- метровой глубине.

Из общих примет расположения воды, на которые указывают растения, можно отметить особенности корневой системы. Так трава с небольшими корнями указывает на небольшую глубину залегания водоносных горизонтов, а заросли кустов и кустарников, рощи деревьев с длинными корнями говорят о том, что вода находится глубоко под землёй.

3. Старинный метод «глиняной посуды».

Современный искатели воды усовершенствовали этот старинный метод. Для определения подземного источника используют хорошо высушенный в духовке силикагель, отлично вбирающий влагу, и горшок из глины. Силикагель помещают в горшок, плотно закрывают горло тканью, и взвешивают. После этого ёмкость закапывают в грунт на глубину 1,5-2,0 метра, и оставляют на сутки. По истечении суток ёмкость выкапывают и снова взвешивают. Увеличенный вес свидетельствует о наличии подземного источника (чем больше объём влаги, которую впитал силикагель, тем больше вес, тем ближе к поверхности земли водонос).

Иногда силикагель заменяют мелкодробленым керамическим кирпичом, керамической пылью.

4. Маятники и рамки.

Использование при поисках воды на участках рамок и маятников сегодня также не утратило своей актуальности. В основе этого метода лежит принцип биолокации, и поиски воды таким методом могут только профессиональные «лозопроходчики», люди с развитой экстрасенсорной способностью.

Алюминиевые (медные, стальные) проволочные рамки с загнутыми краями и ручкой из ветки бузины, как правило, имеют в длину 35-40 см. Рамками могут служить и развилки веток калины, вербы, лозы.

В качестве маятника используют небольшой груз из меди, стали, алюминия, бронзы в виде шарика, конуса, подвешенный на нити длиной 20-30 см.

Источник

Способы определения залегания водоносного слоя для бурения скважины

Что такое водоносный слой

Водоносный пласт — это горизонтально расположенный в толще земли участок грунта, в полостях и трещинах которого движется вода. Именно для его поиска выполняют бурение, чтобы впоследствии иметь доступ к постоянно производительной скважине.

Все водоносные пласты можно характеризовать по таким параметрам:

- Производительность. Определяется в м3 объема ресурса за единицу времени.

- Глубина залегания кровли и подошвы горизонта (в метрах от поверхности земли).

- Амплитуда колебания ресурса в течение года. Зависит от сезона, температуры, количества осадков, атмосферного давления.

- Мощность. Толщина грунта, насыщенного водой.

Чем глубже гидрогеологический пласт, тем более постоянной будет его производительность.

Народные методики

Народные методы могут подходить только для поиска грунтовых, а не напорных водных ресурсов. Последние залегают слишком глубоко и не отражаются на природе с такой четкостью, как первые. А вот близко подходящие к поверхности водяные слои могут быть обнаружены даже без пробных бурений и сложных технологий, при этом не понадобится какое-то сложное устройство – для этого достаточно быть просто внимательным и терпеливым.

Влажный воздух быстрее остывает над более влажным участком, следовательно, вы сможете увидеть легкий туман над местом, где в почве находится влага.

Все народные способы направлены на поиски более влажных мест на участке, где сказывается близость воды. Рассмотрим же эти способы поиска.

Для начала вам просто нужно внимательно посмотреть на свой участок в вечернее время суток, и природа подскажет вам ответы, где лучше всего разместить колодец. Влажный и теплый воздух будет быстрее остывать над более влажным участком, и вы сможете увидеть легкую туманную дымку над местом, где в почве присутствует влага.

Следите также за поведением ваших домашних питомцев. Например, кошки любят лежать в тех местах, где почва более влажная, в то время как собаки, наоборот, всячески избегают подобных мест. Вот на таком контрасте поведения внимательный хозяин может примерно выявить потенциально пригодные места для колодца.

Комары также могут служить неплохим детектором по наличию влаги. Эти насекомые любят кружиться в местах, где вода подступает близко к поверхности и выдают это место своим скоплением. Ведь без воды их существование невозможно.

Монтаж колодца в песчаном грунте или в грунте с хорошей проницаемостью.

Близко подступающие водные слои не нравятся не только людям, но и животным. Поэтому, если на каком-то участке нет ни нор мышей, ни колоний рыжих муравьев, это значит, что место для жилья животным не нравится, так как близкая вода подтапливает их жилье.

Наблюдение за растениями также подскажет внимательному глазу места с повышенной влажностью. В конце лета или в засушливую пору растения показывают своей внешностью о присутствии поблизости влаги. На тех участках, где она подходит близко, листва у растений более насыщенного зеленого цвета и в целом растения выглядят менее угнетенно.

Если есть возможность выбора, то лучше всего колодцы строить в тех местах, где грунт состоит из песка, гравия и других сыпучих и зернистых материалов. В этом случае приток воды будет более высоким, а качество ее выше. Глинистые почвы плохо пропускают влагу, а потому скорость наполнения колодца будет существенно ниже, как и качество воды, которая будет всегда слегка мутновата.

Исходя из всего вышесказанного, обращайте внимание на все приметы, которые подает природа для внимательного взгляда. Эти приметы помогут вам правильно использовать весь потенциал своей земли, с минимальными затратами финансов и работ

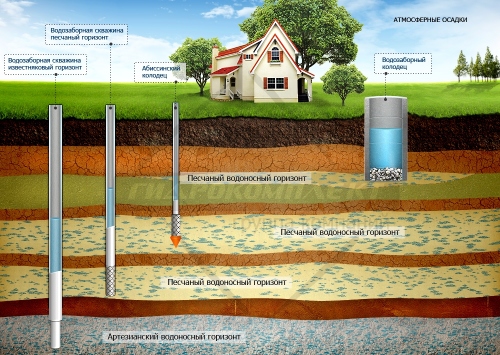

Виды водоносных слоев

В первую очередь гидрогеологические горизонты делят на два вида — безнапорные и напорные. Первые располагаются максимально близко к поверхности земли и имеют нестабильную производительность. Вторые — локализуются гораздо глубже. Не зависят от количества атмосферных осадков или температуры воздуха.

Что касается глубины расположения водоносных горизонтов, то их классифицируют по мере углубления/отдаления от поверхности земли;

- Верховодка. На неё можно наткнуться уже в 5 метрах от верхней точки бурения. Насыщение этого пласта происходит исключительно за счет атмосферных осадков. Часто в жару уровень воды здесь серьезно снижается, а то и вовсе пропадает. К тому же жидкость из верховодки вбирает в себя все загрязнения с почвы, атмосферы, близ расположенных промышленных предприятий, нужников – все, что впитывается в почву с дождями или стоками. Особенно опасно пользовать ресурс из верховодки, если рядом есть кладбища, уличные туалеты с выгребной ямой, сложные химические, промпредприятия. Важно обратить внимание на то, что в северных регионах этот горизонт часто локализуется в зоне промерзания грунта. Поэтому забор воды зимой отсюда будет затруднен. Дополнительный минус жидкости из верховодки — постоянное наличие в ней кислорода. В воде живут и размножаются микроорганизмы.

- Грунтовая вода. Пласт уходит на глубину около 10 метров. Его основная составляющая в качестве опоры – глина. Считается, что и этот водоносный горизонт содержит недостаточно чистую воду, поскольку такой глубины еще мало для качественной её фильтрации.

- Межпластовые воды. Глубина их локации может варьироваться от 15 до 100 м. Чаще они располагаются между двумя водонепроницаемыми горизонтами. Дебет таких пластов стабилен. Но важно учитывать, что вода, дошедшая до межпластовых жил, может быть перенасыщена минералами, солями металлов, которые впитывает в себя на всем пути своего движения вниз. Поэтому жидкость из этих горизонтов требует тщательного анализа и правильно подобранной системы фильтрации.

- Артезианские воды. Располагаются на глубине от 100 м и более. Вода здесь максимально чистая, прошедшая много степеней природной фильтрации. Согласно закону РФ «О недрах» артезианские скважины находятся на особом контроле у государства. Поэтому на бурение и дальнейшую эксплуатацию такого источника нужна лицензия.

Артезианскую скважину лучше бурить на несколько семей или домовладений, поскольку её дебит серьезно превышает потребности даже 3-5 человек.

Простые методы обнаружения

Но это все больше относится к наблюдательности, чем к собственно исследованию. В запасах народной мудрости можно найти и специальные опыты, помогающие в поиске места для колодца. Запомните их, возможно, они вам пригодятся.

- Удалите на небольшом участке дерн и положите на землю клочок шерсти, а на него свежее яйцо. Все это накройте обычным глиняным горшком и затем дерном. Утром надо проверить: если роса покрывает и яйцо, и шерсть, то уровень воды располагается очень близко. Если влажная только шерсть, то вода есть, но она располагается на глубине в несколько метров. Если и шерсть, и яйцо остались сухими, то вода располагается очень глубоко или ее вовсе нет.

- Смешайте в равной пропорции серу, негашеную известь и медный купорос, уложите эту смесь в глиняный горшок и укутайте тканью. После этого поместите горшок в яму на глубине в 0,5 м и засыпьте обратно землей. Но перед этим необходимо тщательно взвесить закладываемую смесь. По прошествии суток выкопайте горшок обратно и взвесьте имеющуюся смесь еще раз. Если масса смеси увеличилась на 10% и боле, это значит, что грунтовые воды проходят близко. Можно использовать вместо смеси указанных веществ силикагель. Способ использования его полностью аналогичен вышеуказанному.

- В качестве индикатора, можно использовать даже простые красные кирпичи. Их тоже необходимо хорошо просушить, взвесить, укутать в ткань и закопать на полуметровую глубину. По прошествии суток их выкапывают и взвешивают. Если масса кирпичей увеличилась, значит, они впитали в себя влагу и где-то рядом проходит водоносный слой.

- Общеизвестен и поиск воды с помощью так называемых лозоходцев. Кто-то может в этом сомневаться, но долгое время подобные люди были востребованы в крестьянской среде, особенно в засушливых местах. Многочисленные эксперименты доказывали возможность поиска такими людьми не только водяных жил, но даже полезных ископаемых, глубинных пустот и других подземных аномалий.

Карта водоносных горизонтов

При проведении гидрогеологических исследований обязательно составляются специальные документы (в том числе карта глубин артезианских скважин, верховодки, межпластовых вод) по региону или местности. В дальнейшем это облегчает поиск источника и подбор оборудования для бурения.

Каждая карта содержит информацию о типах грунтовых вод, схемах и глубине их залегания. Также сюда включены обозначения водоупоров и всех почвенных слоев, направление свободных потоков.

Самые популярные гидрогеологические карты:

- Гидроизогипс. Создается для безнапорных пластов. На ней показана система движения потоков в водоносных слоях. С помощью таких схем можно понять, каков уклон и направление воды, где запитывается или разгружается пласт, где стыкуется с природными водоемами.

- Гидроизопьез. Их выполняют по имеющимся точным данным. Пьезометрическую поверхность выводят для артезианских источников. Под ней подразумевают высоту, на которую способна подняться вода во вскрытой скважине. По этому показателю подбирают суммарную длину обсадной колонны.

- Карта измерения уровня подземных (грунтовых) вод.

- Документация по гидрогеологическим разрезам.

- Карты амплитуды уровней жидкости в источниках.

Такие схемы и документы можно отыскать в местных архивах населенного пункта. Если осваиваются новые, ранее незаселенные территории, для них составляются новые гидрогеологические карты.

Подготовительные работы перед бурением скважины

Первый этап подготовки – проведение геодезической разведки. Ее осуществляют несколькими способами:

- оценивают рельеф местности, близость природных водоемов;

- опрашивают соседей и старожил;

- пользуются справочной литературой;

- пытаются определить место бурения методом биолокации;

- приглашают специалистов по геодезии.

Последний вариант – лучший, если предполагается пробурить мощную скважину, которая прослужит не один десяток лет.

оценивают рельеф местности, близость природных водоемов; опрашивают соседей и старожил; пользуются справочной литературой; пытаются определить место бурения методом биолокации; приглашают специалистов по геодезии.

Разведывательное бурение – эффективный способ определения глубины будущей скважины

Следующий шаг – получение разрешительной документации, если глубина бурения превышает 30 м. Однако первый водоупорный слой редко залегает глубже. Но расслабляться не стоит: скважине понадобится документ – паспорт, в котором указывают все параметры источника.

Если гидротехническое сооружение пробурили самостоятельно, получение паспорта невозможно и при эксплуатационных проблемах возникнут дополнительные трудности. Чтобы этого избежать, а также точно выяснить место бурения, глубину и потенциальную мощность источника, рекомендуется воспользоваться помощью специалистов по устройству и запуску гидротехнических сооружений.

Профессионалы выполнят полный комплекс работ, поделятся рекомендациями по эффективной эксплуатации. Источник прослужит долго и будет исправно снабжать водой, на какой бы глубине ни находился водоносный слой.

Как определить уровень воды при бурении

Зная народные методы и приметы, можно определять водоносный слой при бурении скважин на воду своими руками даже без специального оборудования. Опытные мастера рекомендуют обращать внимание на растительность в зоне проведения работ, поскольку в местах близкого расположения подземной влаги даже в засушливое время года обильно растет сочная, пышная зелень. Трактовать здесь результаты нужно следующим образом в зависимости от её разновидности:

- рогоза располагается там, где имеет место верховодка глубиной 1-1,5 м;

- камыш любит места с расположением подземного пласта на уровне 1-3 метра, здесь же предпочитает располагаться тополь черный;

- сарсазан облюбовывает зоны с уровнем подземной воды до 5 м;

- полынь менее прихотлива и может свободно расти там, где пласт залегает в 7 метрах от поверхности земли;

- песчаная полынь любит места с расположением водоносных пластов на уровне 9-10 м, именно на эту глубину делают скважину-иглу для полива, применения ресурса в технических целях;

- люцерна хорошо себя чувствует при 15-метровой глубине подземного водоносного горизонта.

Если на участке расположились растения с мощной корневой системой, значит, уровень водных ресурсов располагается глубоко. Если же у растительных культур небольшие корни, подземные пласты недалеко от поверхности земли.

Узнать глубины залегания воды для скважины можно по типу выбираемого песка при бурении. Если песчинки крупные, пласт удален на более чем 8 метров. Чем мельче крупинки, тем скорее мастер наткнется на водоносный горизонт.

Точные результаты от одних только наблюдений невозможны. Чтобы максимально правильно определить глубину залегания гидрогеологической точки, желательно обратиться к специалистам.

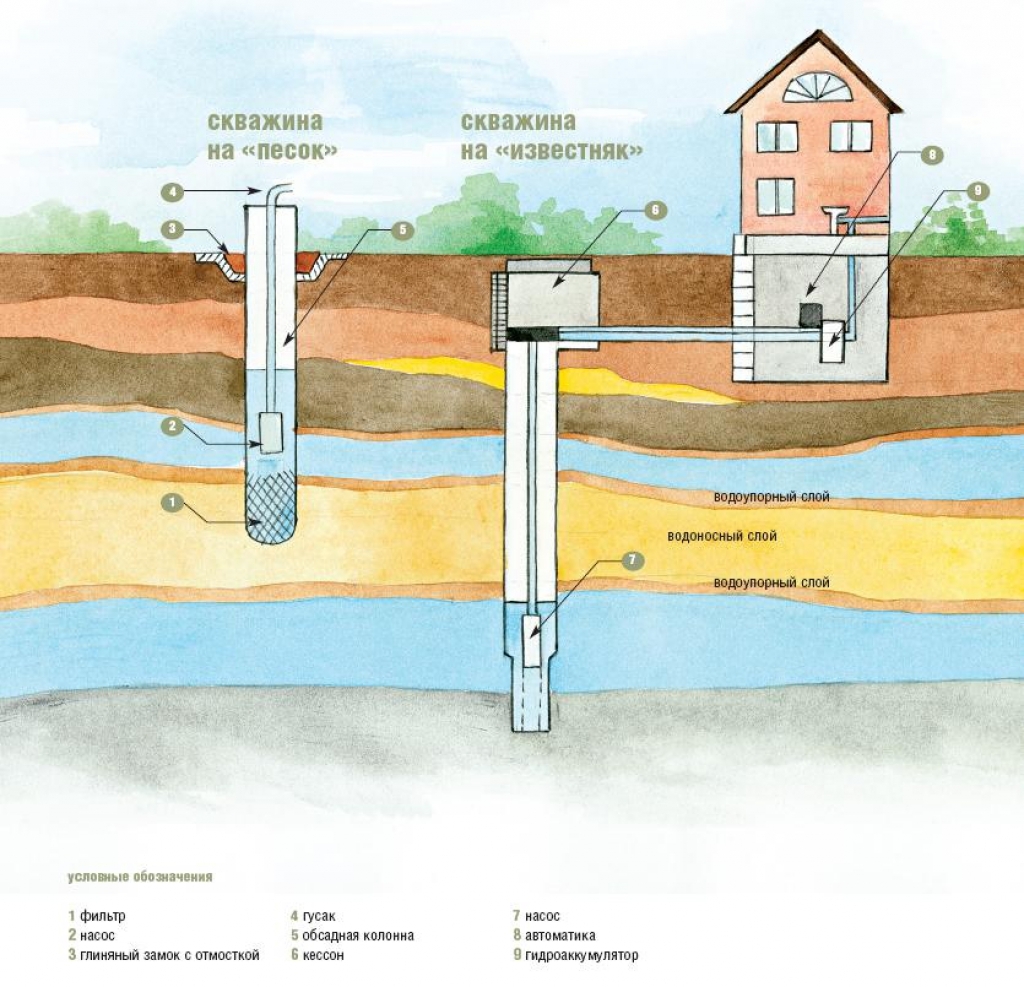

Типы и глубина скважин на воду в Московской области

Абиссинская скважина собирает воду из верхних слоев почвы. Глубина: до 8-10 м. Для создания источника в землю забивают трубы, соединенные резьбовыми секциями. На нижнем конце трубы находится фильтр с копьевидным наконечником.

Рисунок 3: Конструкция абиссинской скважины.

Скважины на песок собирают воду с уровня до 30 м. Подъем воды на поверхность происходит за счет погружного насоса. В абиссинских скважинах, в отличие от песчаных, используется насосная станция или поверхностный насос.

Скважина на песчаник собирает воду с уровня от 40 до 80 м. На этой отметке находятся вторые водоносные пески. Но в некоторых районах Московской области этот слой отсутствует. Песчаный пласт дает до 1500-2000 литров за час.

Рисунок 4: Конструкция песчаной скважины.

Артезианская скважина собирает воду из подземного известняка. Глубина скважины может быть от 30 и до 300 м. Уровень водоотдачи: 5000 и более литров за час. Срок службы: минимум 50-60 лет. Качество жидкости хорошее благодаря почвенной фильтрации.

Рисунок 5: Конструкция артезианской скважины.

Как узнать глубину уже пробуренной скважины

Для определения уровня расположения водоносного пласта можно использовать такие инструменты:

- Специальный каротажный кабель, оснащенный мерным роликом. Его калибровка базируется на таком принципе: 1 метр глубины равен одной размотке.

- Глубиномер ИУГС. С его помощью можно узнавать угол и глубину источника за счет посланного и отраженного от дна скважины эхо-сигнала.

- Рулетка гидрогеологическая РГЛМ. С ее помощью можно измерить до 50 м глубины. Если такой рулетки нет, используют просто шнур с грузом (булыжником или металлическим элементом).

При бурении шахты источника важно отличать плывун от настоящего водоносного пласта. Первый имеет большое количество глины в забранной воде и сложен для бурения.

Требования к составу воды

Обустройство скважины с адаптером

Согласно санитарным нормам, питьевая вода не должна содержать взвешенных веществ, химических соединений и микроорганизмов выше предельно допустимых значений. Но полностью очищенная от примесей дистиллированная вода не усваивается организмом. Питьевая вода обязана иметь определенную степень минерализации.

С другой стороны, производители оборудования выдвигают требования и к технической, и к бытовой воде. Например, при использовании водонагревательного оборудования, стиральных и посудомоечных машин приветствуется применение максимально мягкой воды, то есть с минимальным содержанием минеральных солей. Только так удастся минимизировать выпадение осадка на водонагревательных спиралях бытовой техники.

Из-за различия в требованиях к питьевой и бытовой воде в коттеджах часто устанавливают комплекс оборудования для подготовки технической воды для всего дома и местные фильтры для очистки воды для питья.

Возможна и альтернативная ситуация, когда для очистки скважинной питьевой воды нормального качества ставят местные фильтры против накипи перед тем или иным оборудованием.

В любом случае рекомендованный метод очистки определяют по результатам анализа воды.

Источник