Полное или частичное разрушение почвы под действием ветра

Последняя бука буква «я»

Ответ на вопрос «Полное или частичное разрушение почвы под действием ветра «, 6 (шесть) букв:

эрозия

Альтернативные вопросы в кроссвордах для слова эрозия

Определение слова эрозия в словарях

Энциклопедический словарь, 1998 г. Значение слова в словаре Энциклопедический словарь, 1998 г.

ЭРОЗИЯ (от лат. erosio — разъедание) (в геологии) процесс разрушения горных пород и почв водным протоком. Различают поверхностную (сглаживание неровностей рельефа), линейную (расчленение рельефа), боковую (подмыв берегов рек) и глубинную (врезание русла .

Примеры употребления слова эрозия в литературе.

Рейн — поэт эрозии, распада — человеческих отношений, нравственных категорий, исторических связей и зависимостей, любого двучлена, включая ядерный, — и стихотворение его, подобное крутящейся черной пластике, — единственная доступная этому автору форма мутации, о чем прежде всего свидетельствуют его ассонансные рифмы.

При дрожжевом баланите и баланопостите отмечается мацерация ограниченных участков головки полового члена и внутреннего листка крайней плоти, серовато-белые наслоения и образование эрозий.

Такие межпальцевые дрожжевые эрозии встречаются у домашних хозяек, имеющих дело с овощами и фруктами, у работников кондитерского производства, плодоовощных баз.

Заболевание 12-перстной кишки, основным проявлением которого являются изменения слизистой в виде воспаления, атрофии, эрозий.

При инфекционных заболеваниях используют бактериологические посевы, материалом для которых служат чешуйки, волосы, ногти, содержимое пустул и пузырных элементов, отделяемое эрозий и язв, кровь больного.

Источник: библиотека Максима Мошкова

Источник

Большая Энциклопедия Нефти и Газа

Разрушение — почва

Разрушение почв может происходить вследствие неправильной эксплуатации, обеднения питательными веществами, ухудшения структуры, эрозии. Однако утрата почвами плодородия, их истощение и потеря гумуса усиливают процесс эрозии, так как почвы теряют способность поглощать и удерживать воду. [1]

Разрушение почв под действием воды называют водной эрозией, а под действием ветра — ветровой эрозией, или дефляцией. [2]

Разрушение почвы водой проявляется в виде плоскостной ( смыв) и вертикальной ( размыв) эрозий. При вертикальной эрозии образуются промоины, канавы, овраги. В результате неграмотного ведения сельского хозяйства почвы обширных территорий сельскохозяйственных угодий подвергнуты эрозии. [3]

Разрушению почв и интенсификации эрозионных процессов способствует вырубка лесных экосистем — средообра-зователей, площадь которых за последние 10 тыс. лет сократилась вдвое — сначала за счет подсечного хозяйства, а в нынешнем стЪлетии — вследствие промышленной заготовки древесины. [4]

Процесс разрушения почвы , земной коры, производимый водой, льдом алв ветром. Ледниковая эрозия, а Следы эрозии видны на каждом шагу. Местами горы так сильно размыты, что за лесом их совсем не видно. Арсеньев, По Уссурийской тайге. [5]

В разрушении почв и снижении их плодородия выделяют аридиза-цию суши и эрозию почв. [6]

Деградация лесов способствует разрушению почв и интенсификации эрозийных процессов. Леса играют уникальную роль в экономических системах. Сокращение лесных массивов неизбежно влечет за собой изменение состава атмосферы, водного баланса ландшафтов, уровня грунтовых вод, что, в свою очередь, влияет на плодородие почв и микроклимат. [7]

Звери могут способствовать разрушению почвы и тем самым образованию твердой составляющей селей. Такие воздействия могут оказывать некоторые грызуны, проделывая в почве подземные ходы. Многие грызуны, поедая травяной покров, особенно его корневую систему, способствуют эрозии почвы. [8]

В США уплотнение и разрушение почвы , вызванные широким использованием тяжелой и сверхтяжелой техники, приобрели, по свидетельству американских ученых, характер национальной трагедии, ежегодный ущерб оценивается в 1 8 млрд долларов. Не меньший вред наносит уплотнение и почвам России. Однако эта цифра резко преуменьшена, так как учитывают лишь прямые последствия, связанные с потерей урожая, разрушением образовавшихся при уплотнении глыб почвы и дополнительным расходованием топлива. На самом деле урон от уплотнения значительно более высокий и разнообразный. И хотя продуктивность агробиоценозов пока растет, результаты негативных процессов инерционно накапливаются и уже ясно проявляются в виде дегумификации почвы, увеличения ее твердости и плотности, уменьшения скважности, влажности и содержания структурных агрегатов, снижения биологической активности, супрессивности, т.е. устойчивости к фитопатогенам, в результате чего резко возрастает содержание вредной грибной микрофлоры. [9]

Водной эрозией называется процесс разрушения почв и подстилающих пород дождевыми и текучими водами. [10]

Эрозия водная — процесс разрушения почв , геологических пород и строительных материалов талыми, дождевыми и текучими водами. [11]

Техническая эрозия связана с разрушением почвы под воздействием транспорта, землеройных машин и техники. [12]

Экологический ущерб от ухудшения и разрушения почв и земель под воздействием антропогенных ( техногенных) нагрузок выражается главным образом в их деградации, загрязнении химическими веществами, захламлении несанкционированными свалками, другими видами несанкционированного и нерегламентированного размещения отходов. [13]

Исследование процесса обработки почв плугом дает следующую картину разрушения почвы . На первом этапе плужный корпус производит смятие и уплотнение некоторого объема почвы; при этом часть воды ( жидкая фаза), по В. А. Желиговскому, выжимается из комков грунта. Воздух ( газообразная фаза), находящийся в порах, уходит частично в атмосферу, а в большей части оказывается защемленным в пустотах между частицами почвы. Объем пор в почве колеблется в пределах 40 — 60 % от общего объема. Даже при насыщении почвы до предела влагой сохраняется до 15 % воздуха от общего объема пор. На втором этапе продолжается смятие и уплотнение почвы; защемленный воздух испытывает теперь упругое сжатие, причем часть энергии, затрачиваемой плугом на сжатие данного объема грунта, аккумулируется в нем и распределяется по всему снятому объему почвы. [14]

Хозяйственная деятельность человека в настоящее время становится доминирующим фактором в разрушении почв , снижении и повышении их плодородия. Под влиянием человека меняются параметры и факторы почвообразования — рельефы, микроклимат, создаются водохранилища, проводится мелиорация. [15]

Источник

1)Верно ли утверждение «Выветривание — это процесс разрушения горных пород под действием силы ветра?

География | 5 — 9 классы

1)Верно ли утверждение «Выветривание — это процесс разрушения горных пород под действием силы ветра?

» 2)При воздействии каких сил (внутренний или внешних)вершины Кавказских гор Алтая приобрели остроконечную форму?

1)Верно ли утверждение «Выветривание — это процесс разрушения горных пород под действием силы ветра?

Поскольку это процесс разрушения горных пород под действием не только силы ветра, но и влажности, температуры, жизнедеятельности растений и животных, химических преобразований.

2)При воздействии каких сил (внутренних или внешних) вершины Кавказских гор, Алтая приобрели остроконечную форму?

Вершины Кавказских гор, Алтая приобрели остроконечную форму под влиянием внутренних сил (в результате складчатости, Кавказ — это молодые горы, здесь до сих пор продолжаются тектонические поднятия, они с каждым годом увеличиваются на несколько сантиметров).

Процесс изменения горных пород под воздействием внешних сил это?

Процесс изменения горных пород под воздействием внешних сил это?

Выберете верное утверждение :1 — овраги образуются под воздействием силы тяжести2 — барханы образуются в результате сползания горных пород вниз по склону?

Выберете верное утверждение :

1 — овраги образуются под воздействием силы тяжести

2 — барханы образуются в результате сползания горных пород вниз по склону.

3 — резкое изменение температуры воздуха приводит к физическому выветриванию горных пород

4 — карьер — форма рельефа , созданная природой.

Какие утверждения верны : А) ПРОЦЕСС РАЗРУШЕНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД ПРОИСХОДИТ ТОРЛЬКО ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ВНЕШНИХ СИЛ?

Какие утверждения верны : А) ПРОЦЕСС РАЗРУШЕНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД ПРОИСХОДИТ ТОРЛЬКО ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ВНЕШНИХ СИЛ.

Б) СМЕНА ТЕМПЕРАТУРЫ, ДЕЙСТВИЕ ВОДЫ, ВЕТРА РАЗРУШАЮТ ГОРНЫЕ ПОРОДЫ 1 верно только а 2 верно только б 3 оба верны 4 оба неверны помогите пожалуйста должна быть 5))))) очень надо.

1)Приведите примеры действия разных сил выветривания2)Как в процессе физического выветривания образуются обломочные горные породы?

1)Приведите примеры действия разных сил выветривания

2)Как в процессе физического выветривания образуются обломочные горные породы?

3)Приведите примеры техногенного выветривания.

Поставьте соответствующие цифры вместо пропущенных слов?

Поставьте соответствующие цифры вместо пропущенных слов.

Пропущенные слова выглядят так : _______ 1 — физическое ( механическое ) ; 2 — химическое ; 3 — биологическое.

Выветривание — процесс разрушения и преобразования горных пород.

Из — за резких изменений температуры воздуха и замерзания воды в трещинах, приводящих к разрушению горных пород, происходит __________ выветривание.

_________ выветривание представляет собой процесс разложения горных пород водой, насыщенное газами и природными кислотами.

Воздействие живых организмов на горные породы приводит к _______ выветриванию.

Процесс изменения горных пород под воздействием внешних сил называется, , , , , , ?

Процесс изменения горных пород под воздействием внешних сил называется, , , , , , ?

7. какие утверждения верны?

7. какие утверждения верны?

А. Процесс разрушения горных пород происходит только под воздействием внешных сил Б.

Смена температуры, действие воды, ветра разрушает горные породы 1) Верно только А 2) Верно только Б 3) Оба верны 4) Оба неверно.

К какому типу выветривания относится процесс разрушения горных пород под действием перепада температур?

К какому типу выветривания относится процесс разрушения горных пород под действием перепада температур.

К какому типу выветривания относиться процесс разрушения горных пород под действием перепада температур?

К какому типу выветривания относиться процесс разрушения горных пород под действием перепада температур?

(1) физическое (2) химическое (3) биологическое (4) океаническое.

Процессом выветривания называюта) выдувание горных породб) разрушение горных породв) перенос ветром частиц пыли?

Процессом выветривания называют

а) выдувание горных пород

б) разрушение горных пород

в) перенос ветром частиц пыли.

Вы открыли страницу вопроса 1)Верно ли утверждение «Выветривание — это процесс разрушения горных пород под действием силы ветра?. Он относится к категории География. Уровень сложности вопроса – для учащихся 5 — 9 классов. Удобный и простой интерфейс сайта поможет найти максимально исчерпывающие ответы по интересующей теме. Чтобы получить наиболее развернутый ответ, можно просмотреть другие, похожие вопросы в категории География, воспользовавшись поисковой системой, или ознакомиться с ответами других пользователей. Для расширения границ поиска создайте новый вопрос, используя ключевые слова. Введите его в строку, нажав кнопку вверху.

Источник

Геологическая деятельность ветра

Деятельность ветра является одним из важнейших геологических и рельефообразующих факторов на поверхности суши. Все процессы, обусловленные деятельностью ветра, создаваемые ими отложения рельефа и формы называют эоловыми (Эол — бог ветров в греческой мифологии). Эоловые процессы протекают на всей территории суши, но наиболее активно проявляются в пустынях, полупустынях, на побережьях морей и океанов. Этому способствует оптимальное сочетание условий, способствующих развитию эоловых процессов: 1) отсутствие или разреженность растительного покрова, определяющее наличие непосредственного контакта горных пород, слагающих территорию, и воздушных потоков атмосферы; 2) частые ветры; 3) наличие больших объёмов рыхлого материала, способного перемещаться ветром. Необходимо отметить, что существенное значение при «поставке» обломочного материала, в дальнейшем перемещаемого ветром, в пустынях (для которых, как известно, характерны значительные суточные колебания температуры) имеет температурное выветривание. Существенную роль эоловые процессы играют также в сухих степях, саваннах, приледниковых областях, долинах крупных рек и других открытых ландшафтах. Переносимый ветром тонкий материал может перемещаться на сотни и даже тысячи километров (достаточно отметить, что на значительных участках океанического дна вклад эолового материал достигает 50-70% и более).

Геологическая деятельность ветра складывается из процессов разрушения пород, переноса материала и его аккумуляции, тесно взаимосвязанных и протекающих одновременно.

Разрушительная деятельность ветра

Разрушительная деятельность ветра складывается из двух процессов — дефляции и корразии.

Дефляция (от лат. «deflatio» — сдувание) — процесс выдувания и развевания ветром частиц рыхлых горных пород. Дефляции подвергаются мелкие частицы пелитовой, алевритовой и песчаной размерности. Различают площадную и локальную дефляцию. Площадная дефляция приводит к равномерному выдуванию рыхлых частиц с обширных площадей; понижение поверхности за счёт такой дефляции может достигать 3 см в год. Развитие локальной дефляции определяется особенностями движения воздушных потоков и характером рельефа. С действием восходящих вихревых потоков связано образование котловин выдувания. В качестве особого вида локальной дефляции выделяют бороздовую дефляцию. В трещинах, узких щелях или бороздах сила ветра больше, и рыхлый материал выдувается оттуда в первую очередь. В частности с этим видом дефляции связано углубление колеи дорог: в Китае, на сложенных лёссом территориях, на месте дорог образуются узкие каньоны глубиной в первые десятки метров.

Корразия (от лат. «corrado» — скоблю, соскребаю) – процесс механического истирания горных пород обломочным материалом, переносимым ветром. Заключается в обтачивании, шлифовании, и высверливании горных пород. Частицы, переносимые ветром, ударяясь о поверхность встречающихся на пути коренных горных пород, действуют в качестве природного «абразивного инструмента», вырабатывая на их поверхности штрихи, борозды, ниши и другие характерные формы. В процессе такого обтачивания происходит также образование нового обломочного материала, вовлекаемого в процесс дефляции (грубой аналогией подобного процесса может служить действие абразивного инструмента на предмет — в результате обработки предмет изменяет форму, а удаляемая часть превращается в стачиваемый мелкий материал). Таким образом, процессы корразии и дефляции взаимосвязаны и протекают одновременно.

Перенос материала ветром

Перенос материала ветром может осуществляться в следующих формах: перекатыванием, путем скачкообразных движений и во взвешенном состоянии.

Перекатыванием или скольжением перемещаются крупные зёрна песка и, при штормовых и ураганных ветрах, гальки и щебень.

Путём скачкообразных движений (или сальтацией – от лат. «saltatio» — скачок). Таким образом перемещаются зёрна мелко- и среднезернистого песка (размером 0,1-0,5 мм). В процессе сальтации песчаное зерно при порыве ветра отрывается от поверхности (поднимаясь на высоту см — десятки см), описывает в воздухе параболическую кривую, затем, ударяясь о лежащие на поверхности зёрна, вовлекает в движение. Фактически движение ветра и переносимых им частиц представляет собой движение ветропесчаного потока. Насыщенность потока песком убывает по мере удаления от поверхности; на высоту более 1 м песчаные зёрна поднимаются только при очень сильных ветрах. Важнейшим параметром, определяющим характер ветропесчаного потока, является скорость ветров. Для приведения в движение мелкозернистого сухого песка (с размером частиц 0,1-0,25 мм) необходима скорость ветра около 4-5 м/сек, для крупнозернистых песков с диаметром частиц 0,5-1 мм — 10-11 м/сек. Как правило, песчаный материал переносится в пределах пустынь.

Перемещение во взвешенном состоянии характерно для пылеватых частиц. Частицы движутся в воздушном потоке (на высоте до 3-6 км) не опускаясь на поверхность до изменения условий (скорости ветра и пр.). Алевритовый и пелитовый материал при благоприятных условиях (сочетание сухого воздуха аридных областей и сильного ветра) может перемещаться на тысячи км. Особенно далеко может переноситься пыль, поднятая на большую высоту при извержениях вулканов. Так пепел вулкана Кракатау во время извержения 1883 года облетел земной шар и находился в воздухе около трёх лет, оседая в разных частях планеты (иногда в виде «кровавых дождей»). Часто перенос крупных частиц осуществляется ураганами и смерчами.

Аккумулятивная деятельность ветра

Аккумулятивная деятельность ветра заключается в накоплении эоловых отложений, среди которых выделяются два генетических типа — эоловые пески и эоловые лёссы. Эти отложения в современную эпоху образуются в пустынях и на их периферии, но во время четвертичного оледенения активно формировались и в зоне, обрамлявшей покровные ледники. Эоловые отложения возникают преимущественно в результате ветрового захвата и переноса более древних накоплений (морских, речных, озёрных и др.) или, частичном участии продуктов механического разрушения других пород. В зависимости от степени и характера эоловой переработки исходного материала песчаные отложения подразделяются на неперемещенные (перевеянные) и перемещенные (навеянные). Перевеянные отложения залегают в непосредственной близости от пород (песков) за счёт переложения которых накопились, представлены преимущественно песками. Навеянные отложения лишены пространственной связи с материнскими породами, для них характерно обогащение мелкозернистым материалом, способным перемещаться на большие расстояния, представлены лёссами.

Эоловый лёсс (нем. «Loss» от «lose» — рыхлый, нетвёрдый) — отложения, сложенные пылеватыми частицами, неслоистые, обладающие высокой пористостью. Характерными особенностями лёссов являются следующие.

- Мелкозернистый пылеватый состав. Частицы размером более 0,25 мм отсутствуют или составляют не более 5%.

- Высокая пористость – объём пор может достигать 50-55%. Эта особенность определяет способность лёссов обваливаться большими глыбами и просаживаться при увлажнении или под нагрузкой (например, весом построек). Благодаря рыхлости пород они легко разрушаются при дефляции или под действием водных потоков (знаменитая «жёлтая» река – Хуанхэ – имеет специфичный цвет вод за счёт переноса большого объёма лёссового материала).

- Залегание в форме плащеобразных покровов.

- Отсутствие слоистости и однородность состава.

- Наличие в них горизонтов погребенных почв. Изучение особенностей захороненных в толщах лёссов пыльцы и ископаемых моллюсков указывает на их образование в условиях холодного ледникового климата. Горизонты почв, напортив, содержат признаки формирования в более теплых условиях. Эта особенность позволила определить, что значительная часть лёссов возникла в ледниковые эпохи в приледниковых зонах (а захороненные в них почвы – в период межледниковий).

Эоловые пески также обладают рядом специфических особенностей, среди которых необходимо отметить следующие.

- Хорошая сортированность зёрен с преобладанием частиц размером 0,1-0,25 мм.

- Матовая поверхность зёрен, наличие так называемых «пустынного загара» — железистой или марганцевой плёнки на их поверхности.

- Наличие в отложениях ветрогранников — обломков горных пород двух-, трёх-, четырёхгранной формы, возникающие вследствие шлифующего действия песка, переносимого ветром.

- Косая слоистость с углами падения слойков около 30 0 .

- Отсутствие фауны и цемента.

Следует добавить, что, осаждаясь из воздуха, в том числе вместе с каплями дождя и со снегом, пылеватые частицы примешиваются к морским и континентальным осадкам разного генезиса, не образуя в таких случаях самостоятельных эоловых накоплений.

Эоловые формы рельефа

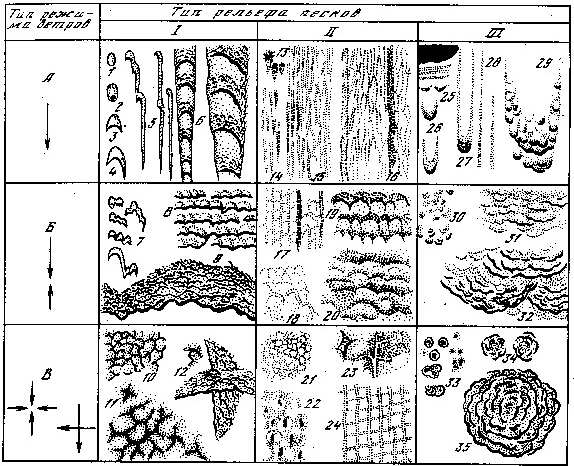

Наиболее распространены аккумулятивные и аккумулятивно-дефляционные формы, образующиеся в результате перемещения и отложения ветром песчаных частиц, а также выработанные (дефляционные) формы, возникающие за счет выдувания рыхлых продуктов выветривания. Форма и величина аккумулятивных и аккумулятивно-дефляционных образований зависит от сочетания ряда факторов: характера и режима ветров, количества растительности (препятствующей свободному движению песков), а также насыщенности песчаными частицами ветропесчаного потока, увлажнения песков, характера подстилающей поверхности и некоторых других. Зависимость форм рельефа песков от условий образования приведена на рисунке.

Максимальное распространение эоловые формы получают в пустынях. Для рельефа пустынь характерно одновременное присутствие наложенных друг на друга различных по масштабу динамичных аккумулятивных и дефляционно-аккумулятивных эоловых форм.

Основным элементом микрорельефа является эоловая рябь. Как известно, между двумя параллельно движущимися средами с разной плотностью и подвижностью (в данном случае — сухой песок и воздух) поверхность раздела приобретает волнообразный характер. Волнообразность движения поверхности песка приводит к образованию на его поверхности движущейся ряби. Высота валиков ряби от миллиметров до десятков сантиметров, валики ассиметричны – более пологим является наветренный склон. Массовое перекатывание песчинок происходит преимущественно в пределах лишь одного валика ряби, начинаясь на его наветренном склоне и заканчиваясь на гребешке. Движение ряби и «песчаных волн» осуществляется за счёт осыпания подветренного склона валиков.

Более крупными элементами рельефа являются щитовидные скопления песков, образующиеся в понижениях рельефа или ветровой тени. В дальнейшем щитовые скопления перестраиваются в барханные формы рельефа — одиночные и групповые барханы, затем — в барханные цепи, барханные гряды и т.д.

Барханы — подвижные аккумулятивно-дефляционные формы рельефа пустынь, представляющие собой серповидные в плане крупные скопления песков. Характерной морфологической особенностью барханов служит полулунное или серповидное очертание в плане и наличие ассиметричных склонов: длинного пологого (5—14°) наветренного и короткого крутого (30—33°) подветренного, переходящих в вытянутые по ветру «рога». При этом «рога» направлены по направлению ветра. Высота барханов обычно составляет первые метры, но может достигать 100 м и более. Барханы динамичны и меняют свою форму в зависимости от направления и скорости ветра и равномерности поступления того или иного количества песка.

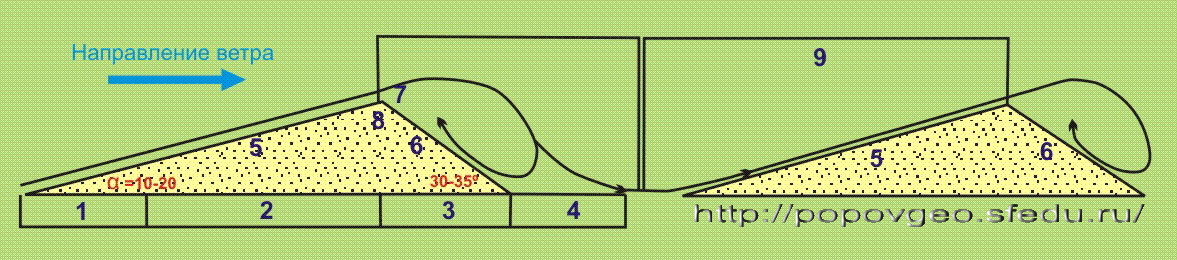

Движение песка по профилю бархана в разных его частях неодинаково. На нём можно выделить три следующие зоны.

- Зона развевания, или дефляции, которая характеризуется процессами отрыва зёрен от поверхности песка при отсутствии их привноса. Здесь имеет место вынос зёрен песка с поверхности.

- Зона переноса и обмена. При незначительной скорости ветра происходит интенсивное перемещение из зоны дефляции ряби; при сильных ветрах — в момент удара струйки ветропесчаного потока о поверхность подветренного склона происходит перераспределение песка по крупности (более крупный оседает на склоне, лёгкий — приносимый или оторванный при соударении — вовлекается в дальнейшее движение).

- Зона аккумуляции, где происходит накопление песка, перенесенного из зоны дефляции.

Продольный профиль бархана

1 — зона выноса, 2 — зона переноса, 3 — зона накопления, 4 — нейтральная зона, 5 — наветренный склон, 6 — склон осыпания, 7 — гребень, 8 — высота бархана, 9 — путь предельного насыщения ветропесчаного потока песком.

Характерной особенностью бархана является образование вихря за гребнем цепи (в «ветровой тени»), приводящим к возникновению потока воздуха, обратного направлению ветра. Песок, сносимый ветром с гребня бархана или осыпающийся при достижении рябью гребня, попадает в этот вихрь и осаждается на склоне. Наличие указанной аэродинамической особенности определяет асимметричное строение бархана и его устойчивость.

Более сложной формой эолового рельефа пустынь является барханная цепь. Барханная цепь представляет собой подвижное скопление песка, имеющее форму сильно вытянутого асимметричного волнообразного вала. Барханные цепи обычно располагаются параллельными рядами. Это связано с формированием двух взаимо-перпендикулярных потоков воздуха при их образовании: один, основной, соответствует направлению ветра (он перпендикулярен цепи), второй, образованный за счёт снижения давления при образовании вихрей в зоне аккумуляции, имеет параллельное цепям направление. Длительное существование перпендикулярых направлению ветра барханных форм возможно лишь при наличии двух противоположно ориентированных направлений господствующих ветров (сдерживающим вытягивание «рогов» параллельно ветру). Наличие одного господствующего направления ветров приводит к развитию ассиметричных барханов и барханных гряд. Их развитие связано с неравномерностью распределения энергии ветрового потока, его «струйчатостью» (например, связанной с особенностями рельефа).

Песчаные формы рельефа получают развитие не только в области пустынь и полупустынь, но и во внепустынных областях — прибрежных зонах океанов, морей, крупных озёр, долинах рек со слабым развитием растительности, на приледниковых равнинах, где также широко распространены рыхлые песчаные отложения. В пределах таких ландшафтов развиты дюны — подвижные аккумулятивно-дефляционные песчаные форма рельефа внепустынных областей. В отличие от развитых в пустынях барханов, у дюн «рога» расположены на наветренной стороне. Пологий склон обращён навстречу ветру и имеет угол наклона 8—20°, заветренный 30-40°. Дюны могут перемещаться в направлении господствующего ветра со скоростью до 10 м в год, в зависимости от массы песка и скорости ветра. Эволюция дюн, при господстве одного или близких направлений ветров, выражается в постепенном переходе от приморских или прирусловых дюнных валов поперечных ветру, в дугообразные, параболические и шпильковидные формы. Такая морфологическая эволюция определяется неравномерностью движения песка в её составе: наиболее активно перемещается центральная часть, в то время как увлажненные и закрепленные растительностью краевые части движутся медленнее (что и определяет обращенность «рогов» в сторону ветра). В районах с конвекционным режимом ветров развиваются округлые валообразные дюны с развеванием из центра к периферии.

Основные формы рельефа песков, связанные с режимом ветров (Федровович, 1983)

I — барханные пески пустынь. А.: пассатный тип (при ветрах одного или близких направлений) : 1 — песчаный щит; 2 — то же, с воронкой (эмбриональный бархан); 3 — серповидный симметричный бархан; 4 — несимметричный бархан; 5 — продольные ветру барханные гряды; 6 — комплексные продольные барханные гряды («китовые спины»);

Б — муссонно-бризный тип (при ветрах противоположных направлений) : 7 — групповые барханы; 8 — простые барханные цепи; 9 — комплексные барханы и барханные цепи;

В — конвекционный и интерференционный типы (при системе равномерных ветров и при ветрах поперечных направлений): 10 — циркульные барханы; 11 — то же, пирамидальные; 12 — то же, скрещенные комплексные.

II— полузаросшие пески пустынь. А: 13 — прикустовые косички; 14 — мелкие грядки; 15 — грядовые пески; 16 — грядово-крупногрядовые пески;

Б: 17 — грядово-лунковые пески; 18 — лунковые пески; 19 — граблевидные поперечные гряды; 20 — поперечные гряды;

В: 21 — ячеистые пески; 22 — крупноячеистые пески; 23 — пирамидальные пески; 24 — решетчатые гряды.

III — дюнные внепустынные пески. А.: 25 — прибрежные валы; 26 — параболические дюны; 27 — шпильковидные дюны; 28 — парные продольные дюны; 29 — комплексные параболические дюны;

Б: 30 — полукруглые мелкие дюны; 31 — то же, крупные; 32 — полукруглые комплексные дюны;

В: 33 — мелкие кольцевидные дюны; 34 -то же, крупные; 35 -комплексные циркульные дюны.

Стрелками показаны преобладающие направления ветров.

Менее распространены корразийные (точнее дефляционно-корразийные, поскольку эти процессы действуют совместно) формы эолового рельефа, возникающие под воздействием динамических ударов ветра и, особенно, под действием ударов мелких частиц, переносимых ветром в ветропесчаном потоке. Ветропесчаный поток движется в приземном слое (до высоты 1,5 — 2 м), поэтому наиболее активно вырабатываются нижние части стоящих на пути ветра препятствий, что приводит к образованию характерных эоловых грибов и карнизов. При попадании твёрдых песчинок в полости и трещины пород происходит их расширение с образованием ниш и пещер. Важным фактором, определяющим особенности корразийного рельефа, является и различие в прочности пород, приводящее к неравномерному их разрушению и образованию причудливых форм. Сочетание указанных факторов иногда приводит к образованию эоловых городов — участки пустыни с многочисленными останцами горных пород, которые благодаря интенсивному физическому выветриванию и механическому воздействию переносимого ветром песка приобретают причудливые формы.

Видео: Эоловые формы рельефа и ландшафты пустыни

Источник