Рекультивация земель – загрязненных тяжелыми металлами

К тяжелым металлам относятся более 40 химических элементов периодической системы Д.И.Менделеева, масса атомов которых составляет более 50 атомных единиц. Часть из них (медь, цинк, молибден, марганец). Получивших название микроэлементов, играют важную роль в жизни растений. Они входят в состав многих ферментов, являясь катализаторами биохимических процессов, но эти же элементы в больших количествах могут и подавлять ферментные процессы и наносить существенный вред биоте. Поэтому термин «тяжелые металлы» используется для опасных концентрациях химических элементов. Наиболее опасными токсичными загрязнителями являются-ртуть, свинец, кадмий, мышьяк и др.

Источники поступления (выветривание горных пород и минералов) и техногенные (добыча и переработка полезных ископаемых, сжигание топлива, влияние транспорта, сельского хозяйства. Они накапливаются в верхнем слое почвы и медленно удаляются при выщелачивании, потреблении растениями, эрозии. Период полуудаления составляет продолжительное время: для цинка-70-510, для кадмия-13-1100, для меди-310-1500 и для свинца-740-5900 лет

Тяжелые металлы имеют свойство накапливаться в высших (культурных) растениях в значительных количествах, создавая угрозу для животных и человека. Поэтому для предотвращения негативных последствий воздействия загрязняющих веществ на отдельные компоненты природной среды необходимо знать их предельные уровни, при которых возможны нормальная жизнедеятельность и функционировании организмов.

Содержание вредных химических соединений в компонентах природной среды регламентирует ПДК-содержание вредного вещества в окружающей среде, которое при постоянном контакте или при воздействии за определенный промежуток времени практически не влияет на здоровье человека.

При этом, при определении ПДК учитывают влияние загрязняющего вещества не только на здоровье человека, но и на животных, растения, микроорганизмы, а также на природные сообщества в целом.

Профилактические меры основаны на совершенствовании технологий производства, создании замкнутых технологических систем, а также на контроле внесения в почву отходов промышленности в качестве удобрений и мелиорантов. Реабилитационные меры применяют для ликвидации последствий уже существующего загрязнения почв, путем проведения санации почв.

При санацией почвы понимают систему методов и способов приводящих к уменьшению токсичного действия ТМ или снижения их в почве до фонового уровня. Санацию почв можно проводить методами очистки и дезоксидации. Очистку можно проводить путем промывок, извлечения ТМ из почвы с помощью растений (фитомелиорация), удаление верхнего загрязненного слоя и иными способами (глубокая вспашка, рыхление и др.).

Различные способы санации загрязненных ТМ почв оценивают по следующим критериям: способ должен быть экологически безопасным, технологически эффективным и экономически рентабельным. Экологическая безопасность подразумевает, что использование способа не повлечёт за собой экологических ущербов. Технологическая эффективность заключается в том, что доля извлечённых или закреплённых ТМ должна быть высокой. Экономическая эффективность плодородия почвы заключается в том, что восстановление плодородия почвы должно быть экономически более выгодным, чем получение на ней низких урожаев и некачественной сельскохозяйственной продукции при выведении загрязненных земель из сельскохозяйственного оборота.

Для уменьшения или ликвидации техногенного загрязнения агроландшафтов ТМ используют физические, химические, биологические и комплексные способы мелиорации почв, применение которых позволяет:

- оптимизировать водный режим почв, снизить поступление токсикантов в растения;

- довести реакцию среды до оптимального уровня, при котором подвижные соединения ТМ переходят в недоступную растениям форму;

- сократить поступление ТМ в культурные растения с помощью элементов-антагонистов, фосфора, кальция и др.;

- создать искусственные биохимические барьеры с помощью фитомелиорации и химмелиорантов;

- физические методы очистки почвы используют приемы рекультивации (полного удаления загрязненного слой почвы)и его замена внесением чистого грунта, торфа, сапропеля. Эти способы целесообразно применять для почв с очень опасной степенью загрязнения.

Методы химической очистки почв предполагают удаление из почвы ТМ химическими способами . Химическую очистку почв осуществляет путём её промывки. промывные нормы должны быть достаточными только для вытеснения почвенного раствора с ТМ в слое почвы, подстилающие корнеобитаемый слой. К технологии промывки почв предъявляют следующие требования:

- промывная территория должно быть хорошо дренирована;

- сбор вытекающего раствора должен быть гарантирован;

- исключается миграция загрязнителей в сопряженные среды.

Биологические методы очистки почвы предполагают выведение ТМ из почвы помощью растений и микроорганизмов. Приемы фитосанации основаны на способности растений поглощать из почвы в значительных количествах некоторые тяжёлые металлы. Затем эти растения скашивают и утилизируют. к растениям-толерантам относятся: бобовые (горох, вика, люпин); из злаковых-гречиха; из овощных культур – свекла, капуста и картофель.

Агроэкологическое состояние длительно не используемых осушаемых земель

Выведенные из сферы сельскохозяйственного производства пахотные земли постепенно зарастают травянистой, а затем и древесно-кустарниковой растительностью.

Так, на супесчаных, легко- и среднесуглинистых дерново-подзолистых среднекультуренных почвах при осушении выпаса скота залежь начинает зарастать вейново-опушечной растительностью с участием малоценных в кормовом отношении видов трав, каких как вейник наземный, купырь лесной, кипрей, осоки и др., а на участках с избыточной влажностью начинает появляться и кустарнико-древесная растительность.

Кроме агромелиоративных мероприятий, применяют другие приемы обработки бывшей залежи, направленные на усиление внутрипочвенного стока воды по пахотному и подпахотному слоям почвы.

В первую очередь это рыхление осушаемой почвы на различную глубину, которое также улучшает воздухопроницаемость, здесь различают глубокое мелиоративное рыхление, выполняемое на глубину 50-80 см и эксплуатационное (агрономическое) – на глубину 25-35 см. Глубокое мелиоративное рыхление повторяют через 2-4 года в зависимости от гранулометрического состава почвы и биологических особенностей культур. Глубокое мелиоративное рыхление проводят на участках, с почвами тяжелого гранулометрического состава.

К освоению выработанных торфяных месторождений следует приступать как можно раньше после окончания добычи торфа и завершения мелиоративного устройства территории. Запаздыванием с рекультивацией приведет к зарастанию площади кустарником, мелколесьем, сорной растительностью Интенсивное рыхление вспаханного пласта содействует проникновению в .

Наибольшие площади нарушенных земель связаны с торфоразработками. При разработке торфяников на топливо, удобрение, подстилку, с целью использования торфа в химической промышленности на месте выработанных торфяников остаются карьеры, покрытые слоем остаточного торфа мощностью до нескольких десятков сантиметров, подстилаемые минеральным грунтом. .

Рекультивация-комплекс мероприятий по восстановлению нарушенных человеком в процессе природопользования и иной антропогенной деятельности свойств почв- земель для последующего их использования и улучшения экологического состояния. Объекты рекультивации: нарушенные земли, то есть территории, на которых разрушены или полностью уничтожены .

Загрязнителем почвы может быть любой физический агент, химической вещество и биологический вид, попадающие в окружающую среду или возникающие в ней в количествах, превышающих свою обычную концентрацию. Основной показатель, характеризующий воздействие загрязняющих веществ на окружающую среду – предельно допустимая концентрация (ПДК). .

Все процессы и явления, которые вызывают деградацию почв, снижают почвенное плодородие и уменьшающие площадь сельскохозяйственных земель, условно делятся на 4 группы. Природные процессы, неблагоприятное воздействие которых на почвенный покров предотвратить нельзя: землетрясение, карсты (растворение водой горных пород), суффозия (вынос .

Источник

Дешевый и эффективный способ восстановления почвы после загрязнения тяжелыми металлами

Почвоведы проверили эффективность различных сорбентов для восстановления почв, загрязненных тяжелыми металлами. Выяснилось, что дорогостоящий и сложный для производства гранулированный активированный уголь по эффективности практически не отличается от дешевого и доступного биоугля, который можно производить из сельскохозяйственных отходов. Статья об исследовании, выполненном при поддержке гранта Президентской программы Российского научного фонда (РНФ), опубликована в журнале Plants.

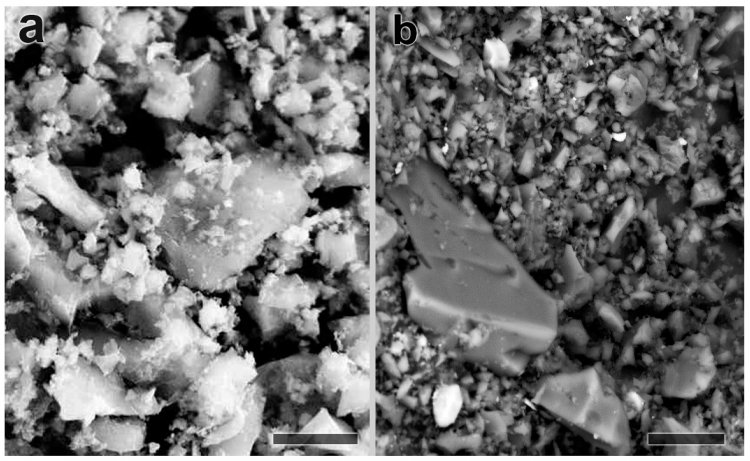

Микроструктура поверхности биоугля (a) и гранулированного активированного угля (b). Фотографии сделаны с помощью сканирующего электронного микроскопа. Источник: Burachevskaya et al. / Plants, 2021

Тяжелые металлы — самые распространенные загрязнители почв, рассеивающиеся на километры вокруг металлургических заводов и тепловых станций, которые сжигают уголь. Поступая в почву, они образуют множество соединений, среди которых наибольшую опасность несут слабосвязанные («подвижные») соединения — обменные, комплексные и специфически сорбированные формы. Их трудно удалить из почвы, так как они не разлагаются естественным путем и не подвергаются микробной деградации.

В небольших количествах микроэлементы необходимы растениям, и их используют в качестве микроудобрений, но при высоких концентрациях они могут оказывать токсическое действие. Например, избыток тяжелых металлов замедляет всхожесть семян и рост растений, делает их более уязвимыми к болезням. Из почвы по пищевой цепочке загрязняющие вещества передаются другим живым организмам. В организме человека тяжелые металлы накапливаются и становятся причиной возникновения различных болезней.

Восстанавливают загрязненные почвы обычно с помощью сорбентов или специальных стабилизирующих добавок. Эти соединения за счет своей структуры «захватывают» тяжелые металлы и не дают им воздействовать на растения. Однако при выборе сорбента необходимо учитывать не только то, насколько эффективно он способен связывать вредные вещества «в пробирке», но и то, как он ведет себя в почве.

Ученые из Южного федерального университета (Ростов-на-Дону) совместно с коллегой из Тульского государственного педагогического университета имени Л.Н. Толстого (Тула) исследовали подвижность в почве меди и цинка — одних из самых распространенных загрязнителей на юге России. Почвоведы провели эксперимент, вырастив яровой ячмень на загрязненных черноземных почвах. Содержание тяжелых металлов превышало в пять и десять раз ориентировочно допустимые концентрации химических веществ: эти концентрации имитировали уровни загрязнения вблизи химических предприятий. Ученые внесли в сосуды с почвой соли меди и цинка и через определенное время проанализировали, какие соединения образуют эти металлы. Затем авторы исследовали эффективность двух видов сорбентов — гранулированного активированного угля и биоугля, добавляя их по 1%, 2,5% или 5% от массы почвы. После того как посаженный в сосуды ячмень вырос и созрел, ученые измерили содержание различных соединений меди и цинка в тканях растений и в почвах.

«Мы установили, что после попадания в почву металлов содержание мобильных их соединений — опасных с экологической точки зрения — увеличивается в почве до 57%. Медь в почве образует комплексные формы с органическим веществом, что увеличивает ее биодоступность для растений. Цинк активно усваивается растениями из почвы за счет обменных и специфически сорбируемых соединений. Добавление в почву гранулированного активированного угля и биоугля способствовало снижению содержания в ней слабосвязанных соединений металлов, особенно в наиболее подвижных формах — обменных и комплексных», — рассказала Марина Бурачевская, одна из авторов статьи, руководитель проекта по гранту РНФ, ведущий научный сотрудник Южного федерального университета.

Гранулированный активированный уголь, в отличие от других углеродных сорбентов, после температурной обработки сырья проходит стадию активации, которая позволяет получить рекордно большую площадь пор, а значит, и высокую эффективность. Однако из этого же следуют высокая стоимость и сложность производства этого сорбента, в отличие от биоугля, который можно производить из сельскохозяйственных отходов с помощью термического разложения. Оказалось, что на эффективность использования сорбентов больше влияла их доза, чем тип.

«Благодаря своей высокопористой структуре сорбенты помогают стабилизировать и инактивировать тяжелые металлы в почве. С их помощью можно предотвратить распространение загрязнения, увеличить плодородие земли и улучшить рост растений. Мы показали, что дорогостоящий и сложный для производства гранулированный активированный уголь по эффективности практически не отличается от дешевого и доступного биоугля», — заключила Марина Бурачевская.

Информация и фото предоставлены пресс-службой Российского научного фонда

Источник

Дабахов М.В., Дабахова Е.В., Титова В.И. Экотоксикология тяжелых металлов — файл ГЛАВА 5.doc

Доступные файлы (11):

| ВВЕДЕНИЕ.doc | 35kb. | 03.08.2004 12:15 |  скачать скачать |

| ГЛАВА 1.doc | 129kb. | 14.01.2005 16:27 |  скачать скачать |

| ГЛАВА 2.doc | 408kb. | 03.08.2004 12:45 |  скачать скачать |

| ГЛАВА 3.doc | 76kb. | 03.08.2004 12:47 |  скачать скачать |

| ГЛАВА 4.doc | 95kb. | 03.08.2004 12:48 |  скачать скачать |

| ГЛАВА 5.doc | 115kb. | 03.08.2004 12:49 |  скачать скачать |

| ГЛАВА 6.doc | 97kb. | 03.08.2004 12:49 |  скачать скачать |

| ЛИТЕРАТУРА.doc | 48kb. | 09.04.2006 01:21 |  скачать скачать |

| ПриложениЯ.doc | 94kb. | 03.08.2004 12:52 |  скачать скачать |

| СОДЕРЖАНИЕ.doc | 24kb. | 03.08.2004 12:52 |  скачать скачать |

| Титул.doc | 31kb. | 03.08.2004 12:53 |  скачать скачать |

ГЛАВА 5.doc

ГЛАВА 5. ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ПОЧВ,

ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ

Существуют два направления борьбы с загрязнением тяжелыми металлами. Первый из них — предотвращение поступления токсикантов в почвенную экосистему. Однако эта задача выполнима лишь отчасти. Можно снизить темпы загрязнения почв за счет контролируемых источников — ограничения использования “грязных” осадков сточных вод, органических и минеральных удобрений, химических мелиорантов. Это возможно, хотя и связано с некоторыми финансовыми затратами на обеспечении сельского хозяйства экологически безопасными удобрениями. В то же время снижение потока токсических элементов, связанного с промышленными и транспортными источниками крайне затруднительно, поскольку связано с изменениями технологии ряда производств.

Второй путь — борьба с уже существующим загрязнением. Тяжелые металлы в условиях промывного водного режима могут:

- выводиться за пределы почвенного профиля;

- могут связываться под действием различных факторов в нерастворимые, недоступные растениям соединения.

В первом случае общее содержание тяжелых металлов в почве снижается до необходимых значений, однако существует некоторая опасность их проникновения в грунтовые воды. Во втором случае происходит постепенная аккумуляция токсичных элементов в верхнем горизонте (если не устранен источник загрязнения), хотя и в малоподвижном, недоступном растениям состоянии.

Эта способность почв может быть усилена с помощью ряда агрохимических и агромелиоративных приемов. Для этой цели используются известкование, внесение органических удобрений, искусственных и природных сорбентов и некоторые другие методы (Временные рекомендации. 1990; Садовникова Л.К., Решетников С.И., 1991). Все эти приемы направлены на улучшение таких показателей, как гумусированность, структурное состояние, емкость катионного обмена, реакция среды и, помимо снижения токсичности тяжелых металлов, ведут к окультуриванию почв, повышению их плодородия. Только в редких случаях, при крайне высоком уровне загрязнения, необходимы механические приемы по удалению, засыпке, запахиванию загрязненного слоя.

При планировании мероприятий по рекультивации загрязненных тяжелыми металлами почв необходимо учитывать следующие соображения. Металлы воздействуют на организмы за счет загрязнения ими продуктов питания, а также при вдыхании пыли. Для производства экологически чистой продукции растениеводства и животноводства необходимо, чтобы тяжелые металлы не поступали в растения. Для этого могут использоваться мелиоративные мероприятия, направленные на снижение подвижности токсичных элементов. Если в данном районе отсутствует источник регулярного сильного загрязнения, некоторое увеличение валового содержания тяжелых металлов в почве, происходящее за счет ограничения их выноса за пределы почвенного профиля компенсируется снижением содержания подвижных форм токсикантов.

Однако в пределах населенных пунктов, где отмечается наибольший уровень поступления тяжелых металлов в почву в результате высокой концентрации промышленных предприятий и автотранспорта, эти мероприятия могут оказаться неприменимыми. Во-первых, в этих районах лишь небольшие территории используются для выращивания сельскохозяйственной продукции, поэтому мероприятия по ограничению доступности металлов для растений на большей площади городского землепользования не столь актуальны. Во-вторых, почвы населенных пунктов, как правило, отличаются от естественных более высоким значением рН, повышенным содержанием гумуса и биогенных элементов. В связи с этим обычные агротехнические мероприятия в данной ситуации бессмысленны, а зачастую и невозможны вследствие особенностей землепользования. В-третьих, в пределах населенных пунктов основная опасность для здоровья населения состоит в увеличении концентрации токсичных металлов в верхнем слое почвы и, соответственно, в составе вдыхаемой пыли. В связи с этим здесь более целесообразны мероприятия по выведению избыточных концентраций металлов за пределы почвенного профиля и сохранению растительного покрова, предохраняющего почву от распыления.

Таким образом, мероприятия, рекомендуемые к применению на загрязненных тяжелыми металлами почвах, можно разбить на две группы. Первая группа, необходимая на землях сельскохозяйственного назначения, направлена на снижение подвижности тяжелых металлов в почвах. Она включает в себя известкование, внесение минеральных и органических удобрений, искусственных и природных сорбентов. Данные приемы применяются как по отдельности, так и в комплексе.

Вторая группа мероприятий, рекомендуемая для земель в пределах населенных пунктов, не используемых в сельскохозяйственных целях, включает в себя промывку почв, замену загрязненного грунта на привозной. Однако это целесообразно на почвах с чрезвычайно высоким уровнем загрязнения. Чаще всего можно ограничиться мерами по предохранению почв от деградации: созданием и сохранением зеленых зон, газонов и других видов территорий с зеленым покровом.

Рассмотрим более подробно рекомендуемые мероприятия по рекультивации и восстановлению загрязненных тяжелыми металлами почв.

^ 5.1. Характеристика приемов, снижающих токсичность тяжелых

металлов в почвах.

Известкование

Защитное действие извести на почвах, имеющих высокий уровень содержания токсичных элементов, проявляется в виде позитивных изменений в почвенной системе на разных уровнях — химическом, физическом и биологическом (Алексеев Ю.В.,1987):

- известковые материалы образуют с катионами тяжелых металлов труднорастворимые соли: ТМ 2+ + СаСО3 ТМСО3 +Са 2+ ;

- при нейтрализации почвенной среды увеличивается катионообменная емкость почвы, возрастает прочность металлоорганических комплексов, усиливаются некоторые физико-химические и химические процессы, способствующие сорбции металлов (см. раздел 4.2) и, следовательно, увеличивается специфическое и неспецифическое поглощение тяжелых металлов;

- нейтральная, или близкая к нейтральной реакция среды стимулирует активность почвенной микрофлоры, способной включать катионы тяжелых металлов в состав своей биомассы. Если процесс образования органического вещества идет интенсивнее минерализации, происходит долговременное закрепление токсичных элементов;

- поступающий в почву в результате известкования кальций улучшает физические свойства почв: способствуя коагуляции почвенных коллоидов от укрепляет структуру почвы, улучшает водопроницаемость и водоудерживающую способность;

- кальций и другие катионы, содержащиеся в известковых материалах, являются антагонистами катионов тяжелых металлов при поступлении в растение.

Согласно результатам многочисленных исследований, растения, выращенные на известкованном фоне, имеют более низкий уровень содержания тяжелых металлов, чем на неизвесткованном. По данным ВИУА, увеличение значения рН на 1,8-2 единицы снижает подвижность кадмия в 4-8 раз, свинца – в 3-6 раз. Установлено, что уровень рН, обеспечивающий наименьшую растворимость тяжелых металлов — 6,5.

Тем не менее, при планировании мероприятий по химической мелиорации загрязненных почв необходимо принимать во внимание свойства металлов, почв и выращиваемых культур.

Свойства металлов

Влияние реакции среды на подвижность тяжелых металлов очень сильно различается. Во-первых, подвижность хрома и молибдена, в отличие от других металлов, при известковании может только увеличиться, поэтому при известковании почв с высоким содержанием металлов необходимо принять во внимание концентрацию хрома и молибдена.

Во-вторых, снижение подвижности остальных металлов при известковании различно. Если в отношении свинца, меди, никеля и других малоподвижных металлов известкование является весьма действенным приемом, то в отношении кадмия, как показывают экспериментальные данные результаты могут быть недостаточны (Богомазов Н.П., Акулов П.Г., 1994; Садовникова Л.С., Касатиков М.В.,1995). Как правило, фитотоксический эффект при внесении агрономически обоснованной дозой извести (5 т/га) снимается практически в любом случае, однако уровень содержания металлов (особенно кадмия) в растениях, все таки может превышать санитарно-гигиенические нормативы. В этих случаях прибегают к повышенным нормам извести: в 2, 3 и более раз превышающие нормы, рассчитанные по полной гидролитической кислотности (10, 15, 20 т/га). Однако и это может оказаться недостаточно эффективным приемом.

Свойства почв

Одним из важных свойств почвы является ее буферность: способность сопротивляться внешним воздействиям, в частности подкислению. В наибольшей степени этой способностью обладают почвы с тяжелым гранулометрическим составом и высоким содержанием гумуса. Однако буферность почвы противостоит также и нейтрализующему воздействию, то есть известкованию и это надо учитывать при определении доз извести, необходимых для химической мелиорации загрязненных тяжелыми металлами почв.

Для снижения подвижности металлов в кислой дерново-подзолистой песчаной и супесчаной почве, как правило, достаточно дозы извести, рассчитанной по гидролитической кислотности (или 5 т/га). Если почва имеет тяжелосуглинистый и глинистый гранулометрический состав, доза должна быть значительно выше.

М.М.Овчаренко и др.(1994) по результатам своих исследований делают вывод, что при загрязнении почв тяжелыми металлами выше ПДК можно вырастить гигиенически чистую продукцию, изменяя рН среды, однако указывают, что известкование агрономически целесообразными дозами (5 т/га) снимает лишь фитотоксический эффект, но при этом уровень загрязнения продукции все еще остается недопустимым. При внесении в почву кадмия на уровне ПДК (3 мг/кг) гигиенически безопасная продукция не была получена даже при дозе извести 25 т/га (почва дерново-подзолистая слабоокультуренная тяжелосуглинистая).

Сходные результаты были получены Л.А.Лебедевой и др.(1994). Использование известкового материала не дало необходимого эффекта в отношении кадмия. Для детоксикации доз свинца, превышающих 250 мг/кг, потребовалось внесение 20 т/га извести (почвы также дерново-подзолистые тяжелосуглинистые).

Таким образом, при высоком уровне загрязнения на почвах с тяжелым гранулометрическим составом и слабокислой и близкой к нейтральной реакцией среды известкование мало эффективно.

Свойства культур

Растения обладают различной реакцией на известкование, особенно сверхвысокими дозами, какие обычно рекомендуются для мелиорации загрязненных металлами почв. Известно, что при известковании снижается подвижность в почве ряда необходимых микроэлементов: цинка, меди, бора и других. Кроме того, кальций является антагонистом калия. В связи с этим при недостатке данных элементов в почве некоторые культуры могут страдать. В частности, к чувствительным к известкованию культурам относятся картофель и лен.

Кроме того, известкование может дать различные результаты при использовании под разные культуры. Так, например, при изучении действия извести на поступление кадмия в растения, проводимом в микрополевом опыте, обнаружилось, что при известковании по полной гидролитической кислотности на тяжелосуглинистой почве произошло существенное снижение содержания элемента в сене клевера — в 2,1 раза. На других культурах – ячмене, картофеле, свекле – наблюдалась лишь тенденция к снижению (Шильников И.А. и др.,1990).

Из вышесказанного можно сделать вывод, что известкование не является универсальным приемом. В ряде случаев для полной детоксикации тяжелых металлов необходимо внесение сверхвысоких доз известкового материала, что не всегда экономически оправдано и, кроме того, у некоторых культур может вызвать отрицательную реакцию.

Известкование нецелесообразно на слабокислых и нейтральных почвах, а также на почвах тяжелого гранулометрического состава. При известковании необходимо обследование почв на предмет содержания в них повышенных количеств хрома и молибдена. Эти элементы более подвижны в нейтральной и слабощелочной среде, чем в кислой и известкование почв, имеющих повышенные концентрации данных элементов, может сделать их непригодными для выращивания сельскохозяйственных культур (Алексеев Ю.В.,1987).

В случаях, когда известкование оказывается недостаточно эффективным, следует прибегать к другим приемам.

Органические удобрения

Наименее устойчивыми к загрязнению являются малогумусированные низкоплодородные почвы со слабой буферной способностью. Внесение органических удобрений способствует улучшению почвенного плодородия — повышается биологическая активность, увеличивается запас питательных элементов, емкость катионного обмена, улучшаются водно-физические свойства почв. Все это способствует также повышению их устойчивости к антропогенному воздействию. Кроме того, компоненты органических удобрений образуют с ионами тяжелых металлов органоминеральные соединения различной природы, в том числе и обладающие малой подвижностью.

Эффект от применения различных видов органических удобрений неоднозначен. На подвижность тяжелых металлов влияет степень разложенности органических удобрений. При внесении в почву неразложившейся соломы происходит повышение подвижности тяжелых металлов за счет образования низкомолекулярных растворимых органоминеральных комплексов. Затем, по мере разложения органического вещества, начинает проявляться иммобилизующий эффект (Сизов А.П. и др.,1990).

В опытах по сравнительному изучению перепревшего навоза, свежего навоза, зеленого удобрения и торфа в эквивалентных дозах подвижность свинца наиболее эффективно ограничивал торф.

По способности различных органических удобрений снижать доступность растениям кадмия, по данным итальянских исследователей, преимущество имеют в нисходящем порядке: навоз крупного рогатого скота, осадок сточных вод, птичий помет, компост из бытового мусора, свиной навоз, ржаная солома (цит.по: Сизов А.П. и др.,1990).

Имеющиеся в настоящее время рекомендации по применению органических удобрений в качестве химических мелиорантов на загрязненных металлами почвах носят не вполне определенный характер, что связано с недостатком проведенных исследований и противоречивостью имеющихся данных.

Неразработанным является вопрос и о применяемых дозах. Некоторые исследователи, учитывая относительную экологическую безопасность данного класса удобрений, рекомендуют на загрязненных участках вносить повышенные дозы органики. Однако, в этом случае при быстром разложении и минерализации больших доз органических удобрений в почве могут накапливаться большие количества нитратов и нитритов, что неблагоприятно с санитарно-гигиенических позиций (Ильин В.Б., 1991).

Таким образом, учитывая, что применение оптимальных доз органических удобрений улучшает гумусное состояние почвы, а гумус играет важную роль в связывании токсичных металлов, можно однозначно рекомендовать этот прием. Однако положительный результат при этом, скорее всего, проявится лишь через некоторое время, поэтому внесение органических удобрений необходимо применять в комплексе с другими мероприятиями (известкование, фосфоритование, внесение сорбентов и др.). Из ряда органических удобрений лучше всего применять торф и торфо-навозные компосты с высокой степенью разложенности. Конечно, солома и слаборазложенный навоз через некоторое время также дадут положительный эффект, но для его ускорения их лучше подвергнуть компостированию, что благоприятно и с агрохимической точки зрения.

^ Природные сорбенты (цеолиты)

Помимо известкования и внесения органических удобрений существует ряд других приемов, направленных на сокращение поступления тяжелых металлов в растения. Одним из перспективных химических мелиорантов считается цеолит (Сизов А.П.и др.,1990). Цеолиты – это природные гидроалюмосиликаты каркасного строения, структура которых включает в себя полости и каналы молекулярного размера, занятые подвижными катионами и молекулами воды. Эти минералы действуют по принципу молекулярных сит, разделяя смеси веществ в зависимости от размеров атомов и молекул. Структурные особенности цеолитов определяют участие в ионообменном процессе только катионов, в основном катионов тяжелых металлов. Наибольшей емкостью обладает Na-форма цеолита.

Равновесная обменная емкость типичного цеолита клиноптиллолита составляет (м-экв/100 г): для свинца – 96-196, кадмия – 125, ртути – 237, меди – 95-107, цинка – 109, кобальта – 44, никеля – 17 (цит. по: Сизов А.П. и др., 1990). Внесение в почву клиноптиллолита в дозе 15 т/га увеличивает емкость поглощения почвы на 15-20%, последействие длится 7-20 лет (Григора Т.И., 1985). По данным Г.В. Цициашвили и др.(цит.по Сизов А.П.и др.,1990), в опыте на участках с внесением цеолита в дозе 0,2 г/кг содержание свинца в растениях кукурузы было 0,004%, без внесения — 0,008% при содержании свинца в почве 200 мг/кг.

Однако, чаще в литературе встречается точка зрения, что цеолит не представляет большого интереса как инактиватор тяжелых металлов. Так, в серии опытовотмечался существенный положительный эффект от внесения цеолита только при норме внесения 100 т/га в полевом опыте и 10% от массы почвы в вегетационном. Причем, эффект наблюдался только на малоплодородных почвах (Б.К.Цилу, 1992).

В другом эксперименте инактивирующий эффект от внесения цеолита оказался очень слабым и не отразился на поступлении тяжелых металлов в растительную продукцию. Более того, при использовании цеолита без удобрений ухудшилось питание растений азотом, фосфором и калием, а использование удобрений повысило содержание в растениях цинка и кадмия (Байдина Л.М.,1991).

При испытании цеолита в полевых условиях даже максимальная испытанная доза 40 т/га не позволила получить гигиенически чистую продукцию. Увеличение ЕКО почвы от 40 т/га цеолита составило не более 1-3% (Овчаренко М.М. и др.,1994).

Таким образом, результаты испытаний цеолитов довольно противоречивы, хотя это может объясняться использованием в опытах их различных форм и на различных почвах. Тем не менее, для получения необходимого эффекта норма данного сорбента не должна быть ниже 40-50 т/га на низкоплодородных почвах, а на плодородных, имеющих тяжелый гранулометрический состав и относительно высокое содержание гумуса почвах норма должна быть еще выше. Чаще всего применение цеолитов оказывается экономически нецелесообразно и возможно лишь в случае, когда они являются местным сырьем.

Глинование

Большое влияние на подвижность поллютантов оказывает минералогический и гранулометрический состав почв, поэтому хорошие результаты может дать глинование легких почв. Внесение глин, содержащих минералы с расширяющейся кристаллической решеткой (монтмориллонит, иллит, вермикулит), позволяет значительно увеличить катионообменную емкость почв. Прочность связи тяжелых металлов с глинистыми минералами зависит от их строения и возрастает от каолинита к монтмориллониту. Прочность связи также зависит от рН среды и содержания органического вещества. Отмечено, что почвенные глинистые минералы сорбируют тяжелые металлы тем сильнее, чем больше органического вещества содержится в почве (Сизов А.П. и др., 1990). Имеет значение свойства самих металлов. Установлено, что прочность фиксации глинистыми минералами убывает в ряду:

Pb 2+ >> Zn 2+ > Cd 2+

В то же время норма применяемой глины должна быть очень высокой. Для того, чтобы увеличить долю физической глины на 10% (по классификации Н.А.Качинского) и перевести почву из одной категории (например супесчаную) в другую (легкосуглинистую), требуется 200-300 т/га глины. При этом необходимо учитывать, как говорилось ранее, ее минералогический состав. В связи с этим глинование является весьма дорогостоящим мероприятием, которое может проводиться, если месторождение глины находится недалеко.

Кроме этого, глинование может вызвать некоторые отрицательные явления, в частности: 1) подкисление почв, поскольку глинистые минералы являются источником ионов Н + ; 2) недостаток биогенных элементов в результате их поглощения минеральными коллоидами. Поэтому глинование должно сопровождаться известкованием, внесением органических и минеральных удобрений.

Искусственные сорбенты

Помимо природных сорбентов, предпринимаются попытки создания искусственных сорбентов, обладающих высокой емкостью, селективностью и низкой стоимостью производства и применения. В качестве искусственных сорбентов испытываются комплексообразователи, ионообменные смолы, активированный уголь, отходы некоторых производств и т.п.

В Японии, Франции, ФРГ запатентован метод фиксации тяжелых металлов меркапто-8-триазином, основанный на образовании нерастворимого металлосодержащего соединения. Элементы питания – кальция, магний, калий – в этом случае не закрепляются. Реактив вносят в виде раствора, аэрозоли или с известью. Недостатком метода является ограниченная емкость и инактивирующая способность препарата (Добровольский Г.В., Гришина Л.А., 1985).

В ФРГ применяются ионообменные смолы, образующие с металлами хелатные соединения, обладающие высокой прочностью связи (Сизов А.П. и др.,1990). Их применяют в кислотной или солевой форме, внося в почву в виде порошка или гранул в дозах, определяемых уровнем загрязнения. При этом испытания показывают вполне приемлемые результаты – натриевая форма катионита сорбировала около 95% свинца.

Тем не менее, полностью добиться поставленной цели – высокой емкости, селективности и дешевизны получаемых препаратов – до сих пор не удалось.

Минеральные удобрения

Подвижность тяжелых металлов может существенно изменяться под действием минеральных удобрений. При этом удобрения могут играть как положительную, так и отрицательную роль:

Например, некоторые минеральные удобрения содержат в своем составе токсичные металлы и являются фактором загрязнения почв (см. раздел 1.3.3).

Большинство минеральных удобрений является гидролитически и/или физиологически кислыми солями, поэтому систематическое их внесение в средних и высоких дозах ведет к подкислению почв и, следовательно, к увеличению подвижности тяжелых металлов. При этом подкисление почв может быть локальным – в объеме почвы, прилегающим к частицам или гранулам удобрения. При стандартной методике отбора смешанных почвенных образцов такое подкисление может остаться незамеченным, хотя оно ведет к локальному увеличению подвижности металлов. Учитывая, что масса корней наиболее велика в зонах с повышенным содержанием элементов питания (то есть вокруг частиц или гранул удобрений), увеличивается вероятность поступления тяжелых металлов в растение.

Фосфорные удобрения вступают во взаимодействие и тяжелыми металлами, образуя с ними нерастворимые соли. При этом снижается подвижность как фосфора, так и тяжелых металлов. Так, например, внесение 3 т однозамещенного фосфата кальция в кислые почвы по эффекту детоксикации свинца соответствует внесению от 1 до 4 т СаСО3 на 1 га. Для снижения расходов суперфосфат в данном случае лучше заменить фосфоритной мукой. Таким образом, фосфоритование кислых почв является одним из приемов детоксикации тяжелых металлов. Однако, этот прием эффективен только при сильном загрязнении почв, так как для образования осадка необходима определенная концентрация осадкообразующих элементов в растворе;

Снижению подвижности тяжелых металлов способствует содержание в минеральных удобрениях катионов (Са 2+ , Mg 2+ , К + , NH + и др.), являющихся антагонистами тяжелых металлов и препятствующих их проникновению в растения.

Внесение минеральных и органических удобрений способствует снижению концентрации тяжелых металлов в растениях и за счет проявления эффекта «биологического разбавления». Так, даже при увеличении подвижности кадмия на 18-40% и свинца на 8-10%, как это было при внесении минеральных удобрений в одном из опытов (Н.А.Черных и др., 1995), увеличение урожайности в 1,5-2 раза привело к снижению концентрации тяжелых металлов в растениях.

Кроме этого, минеральные удобрения способствуют воспроизводству органического вещества почвы, увеличению ее биологической активности, росту микробной биомассы и т.д., что опосредованно способствует улучшению экологического состояния почв.

В целом, данные о роли удобрений в определении характера поведения тяжелых металлов в почве вряд ли могут использоваться при проведении рекультивации загрязненных почв, однако их необходимо брать в расчет при прогнозе их экологического состояния.

Промывка почв

Для сильнозагрязненных почв применяется метод удаления тяжелых металлов из корнеобитаемого слоя. Этот метод принципиально отличается от рассмотренных выше, направленных, напротив, на закрепление токсичных элементов. Удаление тяжелых металлов путем промывки с различными реагентами имеет ряд негативных сторон. Во-первых, металлы из верхних горизонтов попадают в грунтовые воды и загрязняют их. Во-вторых, вместе с ионами тяжелых металлов из корнеобитаемого слоя удаляются и необходимые растениям элементы питания. Кроме того, сами реактивы могут обладать определенным фитотоксическим воздействием и ухудшать свойства почв.

В качестве таких реактивов предлагается использовать растворимые соли железа, в частности FeCl3 (Водяницкий Ю.Н., 1985). Железо обладает сравнительно небольшой фитотоксичностью и достаточно активно вытесняет из почвы катионы тяжелых металлов. Кроме этого, за счет внесения солей железа возможно улучшение физических свойств почв за счет увеличения структурности. Агрегирование происходит в результате склеивания минеральных частиц железогуматными комплексными соединениями. После промывания производится комплексное окультуривание почв: известкование, внесение минеральных и органических удобрений, компенсирующих потери биогенных элементов при промывке.

В качестве резюме следует отметить, что эффективность рассмотренных мероприятий: известкования, внесения органических и минеральных удобрений, природных и искусственных сорбентов и др. может оказаться недостаточной в конкретных условиях. В этом случае целесообразно применять комплекс мероприятий, например известкование с внесением органических и минеральных удобрений. При этом удобрения будут способствовать снижению токсического эффекта для растений и образованию малоподвижных органо-минеральных комплексов, а известь увеличит емкость поглощения почвы, образование нерастворимых солей, а также будет способствовать увеличению прочности органо-минеральных комплексов.

^ 5.2. Система мероприятий, проводимых на почвах, загрязненных

тяжелыми металлами

В настоящее время не существует стандартной системы мероприятий по ликвидации загрязнения тяжелыми металлами. Это связано с разнообразием почвенно-климатических условий на территории страны. В настоящее время разработка мероприятий по детоксикации ТМ в почвах является одной из приоритетных тем в научных исследованиях, однако полученные результаты довольно противоречивы и разрозненны. В связи с этим предлагающиеся разработки имеют рекомендательный характер и открыты для корректировки в зависимости от имеющихся конкретных условий. Рассмотрим наиболее общую схему.

Разработка мероприятий начинается с определения степени загрязнения территории (табл.7). Земли разделяют на незагрязненные и загрязненные. В рамках незагрязненных выделяют 6 категорий земель. При этом градации совпадают со степенями обеспеченности почв микроэлементами (содержание очень низкое, низкое, среднее, повышенное, высокое, очень высокое). Это

Таблица 7

Классификация почв по содержанию и степени загрязнения тяжелыми

Источник