Расчетная оценка воздействия на почву колесных и гусеничных тракторов

Волгоградский государственный технический университет, Россия

Аннотация. Проходимость и агроэкологические свойства тракторов определяются в основном их давлениями на почву. Приведены методика и результаты расчета средних и максимальных давлений на почву некоторых распространенных в сельскохозяйственном производстве России колесных и гусеничных тракторов, иллюстрирующие преимущества первых.

Ключевые слова: сельскохозяйственный трактор, гусеница, ширина и шаг гусеницы, колесо, шина, давление воздуха в шине, средние и максимальные давления на почву.

Средние qср и максимальные qmax давления движителей сельскохозяйственных тракторов на почву являются основными показателями, определяющими их опорно-временную проходимость и агроэкологические свойства. С ростом давлений, в первую очередь qmax, с одной стороны — возрастают глубина образовываемой трактором колеи, сопротивление качению и, как следствие, снижается его тяговый КПД, с другой стороны — увеличивается уплотнение трактором почвы и ухудшаются условия произрастания, снижается урожайность возделываемых сельхозкультур.

ГОСТ 26955-86 [1] регламентирует нормы воздействия тракторов на почву, в том числе основного из них — qmax. Однако предусмотренная ГОСТ 26953-86 [2] проверка воздействия требует проведения испытаний натурного образца трактора с использованием достаточно сложного оборудования. Поэтому представляется целесообразным на стадии проектирования трактора или перед выполнением машинно-тракторными агрегатами в его составе полевых работ выполнение анализа qср и qmax расчетным путем.

С использованием зависимостей, предложенных профессором В.В. Гуськовым [3], был выполнен сравнительный расчет давлений на почву распространенных в сельскохозяйственном производстве России тракторов: колесных МТЗ-82, Т-150К, К-744Р1 и гусеничных ДТ-75Д, ВТ-100Д , ВТ-150Д в предусмотренной изготовителем основной комплектации.

Давления на почву единичного движителя колесных тракторов определялись из выражений:

— средние: qср= Giк / Sш ,

где: Giк — вертикальная нагрузка на единичный движитель (колесо);

Sш = ?aкbк/4 — площадь контакта шины с почвой;

aк = C3 и bк = 2 — соответственно длина и ширина отпечатка шины на почве (большая и малая оси эллипса);

C3 = 20,5/[11,9 + D/b – (nш-9)/2 -3] — поправочный коэффициент для тракторных шин;

D — наружный диаметр шины в свободном состоянии;

hш = Giк / Cш — деформация (статический прогиб) шины под нагрузкой;

rc‘ = (b + H)/2,5 — приведенный радиус поперечного сечения (профиля) шины;

b — ширина профиля шины;

nш — норма слойности шины; в выполненных расчетах принималась nш = 8;

H — высота профиля шины;

Cш = ?pw — жесткость шины (формула Хейдекеля);

pw — давление воздуха в шине;

— максимальные: qmax = qср K2/K1, (2)

где: K1 – коэффициент, зависящий от наружного диаметра D шины; принимался: K1 = 1,30 при 1,0 > D > 0,8 м; K1 = 1,20 при 1,2 > D > 1,0 м; K1 = 1,15 при

1,5 > D > 1,2 м и K1 = 1,10 при D > 1,5м;

K2 – коэффициент продольной неравномерности распределения давления по площади контакта (в расчетах принимался K2 = 1,5).

Давления гусеничных тракторов определялись из выражений:

— средние: qср = Gэ / 2bгLус = Gэ / 2bг(L + tг), (3)

где: Gэ = mэg – эксплуатационный вес трактора;

bг — ширина гусениц;

Lус — условная длина участка гусеницы, находящегося в контакте с почвой; для анализируемых тракторов с эластичной подвеской и приподнятыми над поверхностью почвы ведущими (угол подъема ведущей ветви гусеницы более 2°) и направляющими колесами (угол подъема сбегающей ветви гусеницы более 5°) принимается Lус = L + tг [2];

mэ — эксплуатационная масса трактора;

g — ускорение свободного падения;

L – база трактора;

tг — шаг гусеницы;

— максимальные: qmax = Giг / n bг , (4)

где: Giг — вертикальная нагрузка на единичный движитель (опорный каток);

n — число звеньев на активно-опорном участке гусеницы (под опорным катком), зависящее от соотношения шага опорных катков и шага гусеницы tк/ tг; для анализируемых тракторов с tк/ tг > 3 принималось n = 1.

Воздействие на почву определено для наиболее распространенного случая работы с.-х. тракторов — с наиболее вероятной тяговой нагрузкой Pкрнв= 0,8Pкрном (Pкрном — номинальное тяговое усилие трактора, соответствующее заявляемому изготовителем тяговому классу).

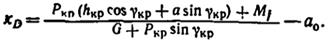

Смещение центра давления xд назад при работе с Pкрнв определялось по формуле [4]: xд = Pкрнв hкр / Gэ , исходя из допущений, что сила тяги на крюке Pкрнв направлена параллельно основанию, высота ее приложения (точки прицепа) hкр = 0,4м и влиянием силы сопротивления качению можно пренебречь;

Расчеты проведены, исходя также из следующих условий и допущений:

а) вес трактора распределяется по бортам одинаково;

б) вертикальная нагрузка на мосты колесного или каретки подвески гусеничного тракторов распределяется обратно пропорционально абсциссам расстояний от центра давления до осей мостов или цапф кареток подвески; вертикальная нагрузка на опорные катки в каретке подвески гусеничного трактора распределяется также обратно пропорционально абсциссам расстояний между осью цапфы и осями опорных катков;

в) для колесных тракторов расчеты выполнялись для шин основной комплектации; принималось рекомендованное при выполнении полевых работ давление воздуха в шинах pw [5,6];

г) для трактора ДТ-75Д расчет выполнен для 2 предусмотренных документацией вариантов комплектации гусеницами: основной — шириной 470 мм и по заказу потребителя — шириной 390 мм;

д) подвеска трактора ВТ-150Д настроена на работу в балансирном режиме (имеются также режимы независимого и смешанного подрессоривания опорных катков).

Краткие характеристики исследуемых тракторов и результаты расчетов приведены в табл. 1, 2.

Полученные значения qmax сравнивались с установленными нормами [1] для одного из самых распространенных случаев выполнения тракторами весенних полевых работ на супесчаной почве влажностью 0,7 НВ (наибольшей влажности), согласно которым максимальные давления с учетом типа почвы, нагрузки на единичный движитель, числа проходов движителей по одному следу и высоты рисунка протектора не должны превышать: — для колесных тракторов — 144 -174 кПа; — для гусеничных тракторов — 144 кПа (см. также табл. 1, 2).

Таблица 1. Технические характеристики анализируемых колесных тракторов и результаты расчетов их давлений на почву

Источник

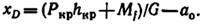

Распределение нормальных реакций почвы по длине опорной поверхности гусениц

Распределение нормальный реакций почвы по длине опорной поверхности гусениц, зависит от почвенных условий и от конструкции гусеничного движителя (от числа и расположения опорных катков).

Гусеницы передают давление на почву отдельными активно-опорными участками, группирующимися вокруг каждого опорного катка. Если катки расставлены часто (отношение шага катков (расстояние между осями смежных катков) к шагу звена гусеницы в пределах

Результирующая нормальная реакция почвы должна проходить через центр тяжести фигуры, изображающий эпюру.

В прямоугольной эпюре центр давления трактора располагается посередине опорной поверхности гусеницы, то есть

Рисунок 18 — Эпюры нормальных давлений на почву у гусеничных тракторов

В трапециевидной эпюре величина смещение имеет максимальное значение

Отношение

Значение

Коэффициент смещения является основным показателем, характеризующим распределение нормальных давлений гусениц на поверхность пути.

Источник

Большая Энциклопедия Нефти и Газа

Нормальная реакция — почва

Нормальная реакция почвы на направляющие колеса определяется из уравнения моментов внешних сил относительно точки О ] ( фиг. [2]

При этом нормальная реакция почвы на колеса, расположенные в нижней части уклона, FJ будет G cos 6Иш Напишем уравнение моментов относительно возможной оси 01 опрокидывания. [3]

Чтобы определить нормальную реакцию Yn почвы , действующую на передние колеса, составим уравнение моментов всех сил, показанных на рис. 27 Л, а, относительно точки 02, в которой толкающая сила Xlt пересекается с нормалью к поверхности пути, проведенной через геометрическую ось ведущих колес. Как ранее было установлено, силу Pw не учитываем. [4]

При поднятой навесной машине нормальные реакции почвы на колеса трактора можно определить по уравнениям (27.17) и (27.18), заменив в них продольную а и вертикальную h координаты центра тяжести трактора соответствующими координатами центра тяжести агрегата аагр и / гагр. Агрегатом называют совокупность трактора и сельскохозяйственной машины. [5]

Координата центра давления характеризует распределение нормальных реакций почвы на опорные поверхности гусениц. Если центр давления расположен по середине опорных поверхностей гусениц, то распределение давлений по длине принимается равномерным. [6]

На рис. 27.1, б показана сила Y, являющаяся результирующей элементарных нормальных реакций почвы на опорную поверхность гусеничного движителя между передним и задним опорными катками. Точку приложения реакции Y почвы на опорной поверхности гусеничного движителя называют центром давления трактора, а расстояние центра давления от нормали, проведенной через геометрическую ось ведущих колес к поверхности пути движения трактора — координатой центра давления и обозначают хд. [7]

В статическом состоянии на трактор действуют следующие внешние силы: сила веса трактора и нормальные реакции почвы на его движитель. [9]

Очевидно, что у колесного трактора на предельном угле подъема ( рис. 28.1, а) нормальная реакция почвы на передние колеса УП 0, а линия действия результирующей веса трактора будет проходить через точку 02, которая является осью опрокидывания трактора. [10]

У гусеничного трактора, стоящего на предельном угле подъема ( рис. 28.1, в), нормальная реакция почвы У приложена в точке 02, которую называют задней кромкой опорной поверхности гусеничного движителя и которая является осью опрокидывания гусеничного трактора. [11]

В связи с этим возникла необходимость создания таких навесных систем, которые позволили бы в процессе работы корректировать нормальную реакцию почвы на регулирующее колесо и, тем самым, улучшать тяговые качества трактора. [13]

Источник

Внешние силы и моменты, действующие на гусеничный трактор. Уравнение тягового баланса гусеничного трактора. Регулировки ходовой части.

Рассмотрим общий случай прямолинейного движения, когда гусеничный трактор с прицепом движется ускоренно на подъем с углом а наклона поверхности к горизонтали. При этом в продольно-вертикальной плоскости на трактор действуют следующие внешние силы и реакции (рис. 44):

— вес трактора G; его составляющие Gsinа и Gcosа соответственно параллельны и перпендикулярны поверхности пути;

— сила инерции Рj поступательно движущихся масс трактора;

— тяговое сопротивление на крюке Ркр, приведенное в условную точку прицепа, его составляющие

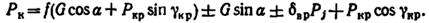

— реакции почвы, параллельные поверхности пути: касательная сила тяги Рк и составляющая Pf сопротивления перекатыванию;

— реакция У, нормальная к поверхности, — это результирующая всех нормальных реакций почвы, действующих на отдельные звенья гусениц.

Сопротивлением воздуха, моментами касательных сил инерции вращающихся деталей трансмиссии и двигателя, посаженных на поперечные валы, а также движущихся звеньев гусеничных цепей пренебрегаем. Для упрощения рисунка в качестве опорной поверхности гусениц принята плоскость, в которой действует касательная сила тяги Рк.

Номинальная касательная сила тягиРкн=

где Nен в кВт; nн в об/мин (см.задание№1);

ίт – общее передаточное число трансмиссии;

ηмг – механический к.п.д. трансмиссии и гусеницы (для колесных тракторов

0,91-0,92, для гусеничных – 0,86-0,88);

rк – радиус качения ведущего колеса (звездочки), м;

Для колесных тракторов на пневматических шинах rк=r0+λh,

где r0 – радиус обода колеса, м; h – высота пневматической шины (равная ее ширине), м; λ – коэффициент усадки шины (для пневматических шин низкого давления 0,75-0,80);

где rнo – радиус начальной окружности ведущей звездочки, м.

Максимальная сила сцепленияFс max = μGc ,кН,

где Gс – сцепной вес трактора, кН; μ – коэффициент сцепления движителя с почвой

Для гусеничного трактора или трактора с четырьмя ведущими колесами:Gc=G cos α,

где G – эксплуатационный вес трактора, кН; α – уклон поля, град

Движущую силу Рд определяют из условия:

Сопротивление качению трактора: Рf = G*f f,где f – коэффициент сопротивления качению трактора

Сопротивление движению трактора на подъем:Рα = G sin α

Уравнение тягового баланса трактора (без вала отбора мощности, движение установившееся, на подъем; сопротивлением воздуха пренебрегли)

Уравнение тягового баланса в общем случае движения гусеничного трактора по аналогии с уравнением для колесных машин может быть записана в виде:

Назовем точку приложения результирующей нормальной реакции почвы Y центром D давления трактора. В общем случае центр давления не совпадает с серединой опорной длины гусениц. Продольное расстояние хD от указанной середины до-центра давления назовем смещением центра давления.

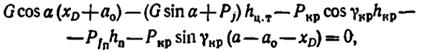

Чтобы установить смещение хD, запишем уравнение моментов внешних сил и реакций, действующих на трактор, относительно центра D давления

где a — продольная координата центра тяжести трактора относительно геометрической оси ведущих колес гусениц; аo — продольная координата центра тяжести трактора относительно середины опорной длины гусениц, аo>0 если центр тяжести смещен вперед, и ао

Произведение Pfnhn в дальнейшем примем равным моменту Mf сопротивления качению гусеничного трактора (из-за смятия почвы).

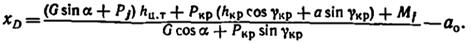

Из приведенного уравнения находим смещение центра давления трактора относительно середины опорной поверхности гусениц:

При равномерном движении трактора на горизонтальном участке

Если

С ростом Ркр величина хD изменяется весьма значительно.

Скотников В.А. Основы теории и расчета тарктора и автомобиля (1986)

Проверка и регулировка кареток подвески. В каретках подвески проверяют и регулируют осевое перемещение (люфт) опорных катков в подшипниках. В правильно собранной каретке не должно быть радиального биения опорных катков, а осевое перемещение должно составлять 0,20,4 мм.

При эксплуатации трактора изнашиваются ролики и кольца конических роликоподшипников. Между ними увеличивается зазор, вследствие чего появляется радиальное биение и повышенное осевое перемещение катков. Для проверки состояния подшипников каждую пару опорных катков приподнимают над гусеницей с помощью домкрата или специального башмака, устанавливаемого под головку балансира каретки. Радиальное биение и осевое перемещение опорных катков определяют с помощью ломика, пропущенного в окно катка. Упирая ломик в балансир, нажимают им на каток в осевом и радиальном направлениях. Если при этом величина перемещения катков с осью будет больше установленной, небходимо отрегулировать подшипники. Для этого снимают каретку подвески с цапфы рамы и, отвернув гайки осей катков, снимают при помощи съемника опорные катки. Затем вывертывают болты корпусов уплотнения, снимают корпуса и регулировочные прокладки. В зависимости от величины осевого перемещения уменьшают количество регулировочных прокладок поровну с каждой стороны. Вновь устанавливают с оставшимися регулировочными прокладками корпуса уплотнений и затягивают болты. Вращая ось катков, проверяют регулировку подшипников. Если они отрегулированы правильно, ось катков будет проворачиваться в подшипниках туго. После этого добавляют одну прокладку толщиной 0,2 мм, собирают весь узел и, убедившись, что опорные катки вращаются свободно, без заедания, устанавливают каретку на цапфу рамы. Осевое перемещение кареток подвески на цапфах рамы у трактора ДТ-75 не регулируют. Однако необходимо периодически контролировать величину осевого люфта, чтобы определить надежность крепления резьбовых соединений и степень износа трущихся поверхностей деталей крепления кареток. Нормальное осевое перемещение кареток должно находиться в пределах 0,52 мм. Если осевое перемещение свыше 2 мм, то уменьшают его величину, устанавливая картонную прокладку толщиной 0,5 мм под крышку 12 (см. рис. 75) вместо прокладки толщиной 1,5 мм, устанавливаемой при сборке трактора на заводе.

Если при проведении регулировок приходится открывать заполненные смазкой полости, необходимо тщательно промыть работающие в смазке детали, очистить их от грязи и проверить состояние деталей уплотнения.

Проверка и регулировка направляющего колеса. В направляющих колесах проверяют и регулируют конические роликоподшипники. При проверке снимают гусеничную цепь и покачивают колесо вручную. Если направляющее колесо отрегулировано правильно, то в подшипниках не должно быть радиального зазора, а осевое перемещение колеса должно находиться в пределах 0,2 0,5 мм. При обнаружении радиального зазора или повышенного осевого перемещения направляющего колеса подшипники регулируют. Для этого отвертывают болты, крепящие крышку 24 (см. рис. 79), и снимают ее вместе с картонной прокладкой. Отгибают с граней гаек, крепящих колесо на коленчатой оси, замковую пластину и, придерживая одним ключом гайку 22, отвертывают другим на пол-оборота контргайку. Завертывая гайку 22, устраняют зазор в конических роликоподшипниках направляющего колеса. Гайку завертывают до тех пор, пока не потребуется приложить значительное усилие на ободе для вращения направляющего колеса.

После этого отвертывают гайку на ¼ — 1/3 оборота и, придерживая ее ключом, затягивают до отказа контргайку. Убедившись, что направляющее колесо вращается свободно, без заедания и радиального зазора, и перемещается в осевом направлении в указанных пределах, шплинтуют гайку и контргайку, устанавливают крышку с прокладкой и затягивают болты крышки. Проверка и регулировка натяжения гусениц. Во время работы трактора вследствие износа отверстий проушин звеньев и пальцев длина гусеницы увеличивается, а натяжение ее ослабевает. Слабое натяжение гусеницы вызывает утыкание в цевки и прощелкивание зубьев ведущего колеса, приводящие к быстрому износу элементов зацепления. Поэтому в процессе эксплуатации необходимо систематически проверять и регулировать натяжение гусениц, которое определяется по величине провисания верхней ветви-.

Перед проверкой трактор устанавливают на ровной и твердой площадке. Перед остановкой трактор должен немного продвинуться вперед, чтобы натянуть участок гусеницы, расположенный между последними парами опорных катков и ведущими колесами. Величину провисания верхней ветви гусеницы на участке между передним и задним поддерживающими роликами определяют следующим образом. На выступающие концы пальцев звеньев, расположенных над поддерживающими роликами, кладут ровную планку и линейкой измеряют расстояние от планки до пальцев наиболее провисающих звеньев. В правильно натянутой гусенице это расстояние равно 3050 мм. Если величина провисания более 50 мм, то необходимо отрегулировать натяжение гусениц. Для этого очищают от грязи резьбу стяжного болта 10 (рис. 80), покрывают его смазкой УС, отпускают контргайку 13 и, свинчивая регулировочную гайку 14 с натяжного болта амортизатора, подают направляющее колесо вперед до тех пор, пока не будет достигнуто нормальное натяжение гусеницы. После регулировки резьбу натяжного болта смазывают смазкой УС и затягивают контргайку Натяжение можно регулировать до тех пор, пока направляющее колесо не окажется в крайнем переднем положении, т. е. резьбовой конец натяжного болта не скроется полностью в сферической головке упорного кронштейна рамы. Тогда разъединяют гусеничную цепь и удаляют из нее одно звено. Чтобы соединить укороченные гусеницы, гайку 14 и контргайку 13 навертывают на натяжной болт до соприкосновения с гайкой 12, стягивающей пружины амортизаторов. Подают направляющее колесо в крайнее заднее положение. Затем соединяют гусеничную цепь и регулируют ее натяжение.

При регулировке натяжения гусеницы не следует отвертывать гайку 12, так как положение ее определяет раз и навсегда установленное предварительное сжатие пружин и на натяжение гусеничной цепи не влияет. Нельзя также чрезмерно натягивать гусеничную цепь, так как повышенное натяжение увеличивает нагрузки в проушинах звеньев при перегибах и, следовательно, вызывает быстрый износ звеньев и пальцев. Кроме того, повышенное натяжение гусениц понижает к.п.д. гусеничного движителя, приводит к перерасходу топлива и потере тяговой мощности трактора.

Способы и технологии уборки моркови, столовых и кормовых корнеплодов, капусты. Классификация и обзор конструкций машин для уборки овощей. технические средства механизации, используемые при уборке моркови, капусты, корнеплодов с применением ручного труда.

Способы и технологии уборки моркови. Убирают морковь в фазе биологической спелости, в сухую погоду в конце сентября – начале октября. Учитывают, что основная масса корнеплодов формируется в последний месяц. Но проводить уборку нужно до заморозков. В последние годы все крупные овощеводческие совхозы применяют механизированную технологию уборки моркови с использованием машин теребильного типа (морковь, предназначенная для реализации в торговую сеть, предприятия питания и т.п., т.е. там, где пользуются спросом корнеплоды с удлиненной формой). Аналогом машин данного типа является прицепной морковоуборочный комбайн ЕМ-11 производства фирмы Фортшритт (ГДР). От уборочных машин на сортировальный пункт продукцию перевозят саморазгружающимися прицепами или автосамосвалами.

По сути при ручном сбору моркови, механизация сбора урожая моркови производится следующим способом: картофельными копателями разъезжают борозды, корнеплоды остаются наверху, где их можно свободно, без усилия собирать. Этот вариант больше подходит для коротких корнеплодов утолщенной формы (Шантанэ), при уборке других сортов кожуре моркови зачастую наносятся повреждения.

Уборку корнеплодов проводят при помощи машин ЕМ-11, ММТ-1, РКС-6. Продуктивность морковоуборочных машин ЕМ-11 и ММТ-1— 0,21 га/ч. Второй способ – уборка моркови с помощью подкапывающих приставок на картофелеуборочных комбайнах (короткие корнеплоды утолщенной формы типа Шантенэ для промышленной переработки). Картофелеуборочные комбайны имеют большую производительность, однако, наносят большее повреждение кожуре корнеплодов.

При уборке машинами теребильного типа не требуется предварительного удаления ботвы, а при уборке комбайнами необходимо производить предварительное удаление ботвы. В обоих случаях необходимо обеспечить чистоту посевов от сорной растительности. В особой степени чистота от сорной растительности требуется при работе машин теребильного типа, т.к. данные машины работают в автоматическом режиме отслеживания рядка растений, и при наличии сорной растительности копир рядка может отклониться в сторону.

Комплекс машин для уборки корнеплодов предлагает фирма ООО «Спектр-М», среди них:

Морковоуборочный комбайн ME 45 однорядный элеваторного типа, навесной, выкапывающий аппарат теребильного типа;

Морковоуборочный комбайн Т 100 Е однорядный, прицепной, элеваторного типа, выкапывающий аппарат теребильного типа;

2-х рядный морковоуборочный комбайн Т 200 Е, прицепной, элеваторного типа, выкапывающий аппарат теребильного типа.

Известен также морковоуборочный комбайн ДЕВУЛЬФ DEWULF — 2-рядный прицепной комбайн для уборки товарной моркови методом выдергивания за ботву. Скорость работы выдергивающих ремней устанавливается гидросистемой в соответствии со скоростью движения трактора. Широкий элеватор (1200 мм) для прямой перегрузки продукта в транспортные средства обеспечивает высокую производительность и бережное отношение к продукту. Скорость работы элеватора регулируется бесступенчато, из кабины трактора. Разгрузочная высота регулируется от 1 до 3,5 метров. После уборки продукцию сортируют на линиях ПСК-6 или ЛСК-20. Корнеплоды очищают от земли, растительных остатков, калибруют нa 2 фракции (крупные и мелкие). Стандартные корнеплоды затаривают в ящики и отвозят для реализации в торговую сеть, или отправляют на хранение, а нестандартные – на переработку. Морковь, предназначенная для длительного хранения, должна быть полностью созревшей. Товарные корнеплоды моркови после уборки при закладке на хранение должны быть свежими, не треснувшими, без механических повреждений, с окраской, свойственной сорту, с ботвой – не более 1 см, диаметром – 2,5 – 6 см. На зимнее хранение закладывают здоровые, неповрежденные корнеплоды в хранилища с активной вентиляцией, а также в бурты или траншеи с переслойкой песком. Морковь очень требовательна к хранению, так что условия закладки на хранение необходимо тщательно контролировать.

Способы и технологии уборки столовых и кормовых корнеплодов.Из всех операций при производстве столовых корнеплодов наиболее трудоемкой является уборка урожая, составляющая до

Свеклоподъемник СНУ-3Р оборудован тремя подкапывающими лапами — двумя правыми и одной левой. Применяется на однострочных схемах посева с междурядьями 45 и 60 см. Глубина подкапывания — до 28 см. Агрегатируется с тракторами кл. 0,6–1,4. Ширина захвата при схеме посева 45 см — 1,35 м (трехрядный вариант); при схеме посева 60 см — 1,2 м (двухрядный вариант), производительность — до 0,8 га/ч чистого времени.

В отличие от СНУ-ЗР свеклоподъемник СНУ-ЗС оборудован скобой с шириной захвата 1,2 м. Глубина подкапывания регулируется в пределах 15 см. Он предназначен для подкапывания неглубоко залегающих корнеплодов и лука.

Свеклоподъемник СНШ-3 по конструкции подобен свеклоподъемникам СНУ-3Р, СНУ-3С, но агрегатируется с самоходным шасси Т-16М.

ВАТ «Калиновский ремонтно-механический завод» (Винницкая обл.) выпускает свеклоподкапыватели БНП-3, которые предназначены для подкапывания сахарной и кормовой свеклы, моркови. Агрегатируются они с тракторами кл. 1,4.

На рис. 4 представлен улучшенный вариант скобы для выкопки столовых корнеплодов в агрегате с трактором кл. 1,4.

В хозяйствах, где столовые корнеплоды посеяны многострочными лентами, изготавливали навесные и прицепные скобы и подкапывали одновременно до пяти рядков корнеплодов. Рабочее лезвие скобы заточено по всей длине. Угол вхождения лезвий в землю — 25°. Ширина захвата скобы — 1200 мм. Сечение полосы, из которой изготовлена скоба, — 100х12 мм. Глубина подкапывания регулируется до 30 см.

В нашей стране работы по созданию машин для уборки столовых корнеплодов ведутся с 1950 года.

Первая разработанная машина УКШ-1 — однорядная теребильного типа, смонтированная на самоходном шасси Т-16. Основные узлы машины: теребильный механизм, состоящий из двух бесконечных втулочно-роликовых цепей с накладками из прорезиненного ремня, и выравнивающий механизм с дисковым ножом.

Первые опытные партии машины КБШ-1 выкапывающего типа для однофазной уборки с обрезкой ботвы на корню были выпущены в 1962–1966 годах. Машина КБШ-1 могла работать только в варианте копателя с укладкой корнеплодов в валок при скорости: на легких почвах — 1 м/с, на тяжелых — до 0,3 м/с.

Более совершенными были однорядная КУД-1 и двухрядная — УМП-2.

Копачи машины УМП-2 представляют собой диски с гладким кольцевым лезвием, а в машине КУД-1 — копач комбинированный, в виде пальчатых дисков и скобы для предварительного подкапывания почвенного пласта.

Машина КУД-1 навешивалась сбоку на гусеничный трактор Т-38, а машина УМП-2, полунавесная, агрегатировалась с колесными тракторами кл. 1,4.

Двухфазный способ уборки получил большее распространение. Чаще всего ботву удаляют ротационными косилками КИР-1,5 со сбором ботвы в прицеп или УБД-2 и КИР-1,5Б — в бункер.

Для уборки кормовой свеклы по традиционной технологии применяют корнеуборочные машины КС-6Б-05 и МКК-6 и ботвоуборочные МБК-2,7. Уборку проводят раздельным поточным способом. Сначала ботвоуборочной машиной МБК-2,7 срезают ботву и грузят ее в рядом идущий транспорт, затем корнеуборочной машиной КС-6Б-05 или МКК-6 выкапывают и очищают от земли и растительных остатков корнеплоды и грузят в рядом идущее транспортное средство. Ботву отвозят к месту скармливания или силосования, корнеплоды — к месту хранения. Оборудование тракторов и транспортных средств и расположение их в рядках такие же, как при уборке сахарной свеклы.

Корнеуборочная машина МКК-6 предназначена для уборки корнеплодов кормовой свеклы с междурядьями 45 и 60 см. Ботву с корней предварительно срезают ботвоуборочной машиной.

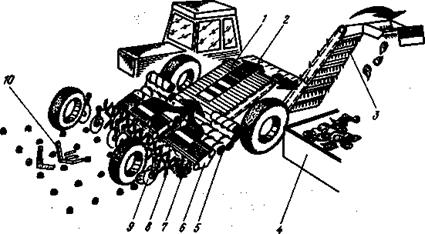

Рисунок 3.6. Технологическая схема работы машины МКК-6: 1 — продольный транспортер; 2 — поперечный транспортер; 3 — погрузочный транспортер; 4 — кузов транспортного средства; 5 — шнековый очиститель; 6 — приемный транспортер копателя; 7 — кулачковые валы; 8 — битерный вал; 9 — копач; 10 — автомат вождения.

Способы и технологии уборки капусты. Энергосберегающая технология производства капусты в больших объемах предусматривает максимальную механизацию уборочных работ на базе сельскохозяйственной техники, выпускаемой отечественной промышленностью, а также закупаемой за границей. Соблюдение всех параметров технологии выращивания и уборки обеспечивает получение урожайности товарных кочанов 50-60 т/га при затратах труда 6,2 чел.-ч/т или 340 чел.-ч/га. Однако в последние годы механизированная уборка овощей в большинстве хозяйств практически приостановлена в связи с тем, что в результате реформы в сельском хозяйстве возникли разные формы собственности, соответственно, производятся и разные объемы капусты. Впрочем, альтернативы в будущем нет, необходимо вернуться к накопленному опыту механизированных технологий уборки. Убирать урожай начинают при достижении кочанами технической спелости и заканчивают до наступления устойчивых заморозков. Капусту раннеспелых сортов убирают выборочно, по мере созревания кочанов, в середине июня — начале июля, не допуская их растрескивания и потери товарных качеств. Кочан готов к уборке, когда становится плотным на ощупь, а кроющие листья начинают светлеть, приобретая характерный блеск. Выборочная уборка урожая капусты раннеспелой по мере достижения кочанами технической спелости экономически более целесообразна, чем одноразовая. Капусту белокочанную среднеспелых сортов убирают в Украине в августе для квашения, когда кочан станет плотным и масса его достигнет 2-3 кг и более. Кочаны убирают с 2-3 покровными листьями, защищающими их от повреждений и загрязнения. Срок уборки капусты белокочанной позднеспелых сортов в Украине — октябрь. В Лесостепи оптимальным он является во второй декаде октября. Позднеспелые сорта при невозможности быстрой уборки и реализации кочанов могут более или менее длительный период сохраняться на корню. Однако для закладки на длительное хранение их убирают до начала заморозков вручную при помощи средств частичной механизации. У капусты позднеспелой, как и у раннеспелой, при созревании кочана поверхность листьев становится блестящей. Это верная примета — считают опытные овощеводы. Капусту раннеспелых и среднеранних сортов убирают 3-4 раза по мере созревания кочанов (при массе кочана 500-700 г). Интервал между сборами — 7-8 суток. Позднее убирают кочаны массой до 1 кг и более, не допуская их растрескивания. Исследования показывают, что чем тщательней было проведено калибрование семян и рассады, чем лучше выровнен участок, тем меньше выборочных сборов приходится проводить. Поскольку капусту раннеспелую убирают выборочно, то необходимо в регулярных поливах сохраняется до конца последнего сбора. При уборке раннеспелой и полураннеспелой капусты срезают кочаны с несколькими кроющими листьями, чтобы они не травмировались. Для длительного хранения растения выкапывают из почвы с корнями. После удаления верхних листьев кочаны укладывают в погреб или освободившийся парник. После срезки кочанов с участка капусты раннеспелой можно получить второй урожай. На оставленных после среза кочерыгах через несколько суток отрастают почки. Из них оставляют 2-3 самые крупные и развитые, а остальные удаляют. Среднеспелые, среднепоздние и позднеспелые сорта капусты убирают одноразово при достижении технической спелости более чем у 80% растений и массы кочана 3-4 кг и более. У новых зарубежных позднеспелых гибридов масса кочанов может быть 2-3 кг. Убирают капусту белокочанную позднеспелую в сухую погоду, когда температура воздуха днем опускается до 4. 7°С, а ночью держится около 0°С. Воздушные прослойки между листьями кочана придают капусте устойчивость к краткосрочному действию отрицательных температур. Кочаны позднеспелых сортов выдерживают на корню заморозки до -5. -6°С. Однако срубленные кочаны менее устойчивы к низким температурам, так как по обнаженной ткани кочерыги промерзание идет быстрее. Текущая уборка капусты средне- и позднеспелых сортов предусматривает применение средств частичной и полной механизации для срезания и погрузки кочанов с зелеными листьями, использование для перевозки кочанов большегрузных транспортных средств типа 2ПТС-4М и стационарных пунктов для послеуборочной обработки, затаривания и отгрузки готовой продукции. Данную продукцию используют как для реализации, так и для хранения. Из средств частичной механизации на уборке капусты раннеспелой используют широкозахватный транспортер ТШП-25, платформы ПОУ-2 и ПНСШ-12, навесные транспортеры ТН-12, ТПО-50 для погрузки кочанов в транспортные средства, платформу на самоходном шасси Т-16 М и двухрядный укладчик УКВ-6. При отсутствии полной механизации эти средства могут работать и на посадках среднеспелых, среднепоздних и позднеспелых сортов. В 80-90-х годах XX века уборка капусты белокочанной среднепоздних и позднеспелых сортов в специализированных овощеводческих хозяйствах проводилась механизированным способом с помощью прицепных капустоуборочных комбайнов. В настоящее время отдельные фермеры и зарубежные компании при большом объеме производства капусты возвращаются к механизированной уборке кочанов. Для одноразовой уборки капусты среднепоздних и позднеспелых сортов используют однорядные комбайны МСК-1, Е-800, двухрядные — МКП-2, УКМ-2, МКУ-2 и другие комбайны зарубежных фирм. Применяют также однорядную машину на самоходном шасси конструкции Института механизации и электрификации сельского хозяйства УААН. При уборке машинами улучшаются условия труда рабочих и утилизируются побочные продукты. Механизированную уборку капусты проводят по двум основным технологическим схемам: срезают кочаны, дочищают их в поле, грузят в транспортное средство и перевозят к месту реализации или хранения; срезают кочаны вместе с зелеными листьями, грузят в транспортное средство, перевозят к месту послеуборочной обработки и сортируют на линии УДК-30 и др. Производительность труда при применении платформ и транспортеров увеличивается в 2-2,5 раза. Наименьшие затраты труда достигаются при использовании широкозахватных транспортеров с боковой выгрузкой. При отсутствии их, помимо платформ ПОУ-2 и ПНСШ-12, используют контейнеровоз из системы машин для уборки томатов ПТ-3,5, самоходное шасси Т-16М и другие транспортные средства, облегчающие вывоз продукции с участка. Для работы машин поле должно быть прямоугольной формы с уклоном не более 5°, а ряды капусты — прямолинейными. Важно также, чтобы гребни рядов к моменту уборки были выровнены по высоте. Комплексом машин в составе двух УКМ-2, восьми транспортных агрегатов 2ПТС-4+МТЗ-80 и линии УДК-30 можно убрать капусту с площади 60-70 га и обрабатывать 3,5-4 тыс. т продукции за сезон.

Дата добавления: 2015-08-01 ; просмотров: 4992 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник