Каштановые почвы: свойства, характеристика

Степные зоны России начинаются на юге европейской части России. Они простираются от северных границ Нижнего Поволжья вплоть до предгорий Кавказа, Кубани, а также Черного и Азовского морей. Заканчиваются степные зоны у предгорий Байкала и Алтая. Для них характерен каштановый тип почвы, о котором и пойдет речь.

Общая информация

Степь в течение веков сформировывалась в результате довольно засушливого климата и достаточно высоких летних температур. В итоге в сложившихся условиях количество испаряемой влаги стало существенно превосходить объем выпавших осадков. Поэтому почва в степной зоне бывает больше подвержена как засухе, так и процессу выветривания. Основная часть осадков в таких местах приходится на осенний и зимний периоды, причем их количество, как установили ученые, с северо-запада на юго-восток значительно сокращается.

Для степных зон наиболее характерными являются черноземы, каштановые почвы и буроземы. Большую их часть занимают пашни, предусмотренные для выращивания бахчевых и зерновых культур, посевов кукурузы и подсолнечника.

Для сравнения можно отметить, что черноземы в нашей стране занимают восемь с половиной процентов территории всех российских степей, тогда как каштановые почвы — только три. Главной особенностью последних является глубокое залегание грунтовых вод.

География

В сухих степях преобладают черноземы – обыкновенные и южные, темно-каштановые и светло-каштановые почвы. Они сплошными полосами простираются с западных районов до предгорий Алтая. Восточней каштановые почвы встречаются только небольшими отдельными островками в районе котловин, а также в Селенгинской и в Восточно-Забайкальской степных регионах. Они достаточно часто встречаются в Прикаспийской низменности и в Казахстане — в области мелкосопочника.

Почвы каштановые встречаются и в южных регионах Украины — в Одесской, Николаевской и Днепропетровской областях. Они занимают также часть северной территории Крыма. В нашей стране они есть в восточных регионах Ростовской области, в Ставропольском крае, на севере Дагестана, на юго-востоке Волгограда и Саратова. Они встречаются и в горных областях Среднеазиатских республик и в Закавказье. В блюдцеобразных микропонижениях они формируют солонцы, а на более глубоких и дренированных западинах переходят в каштаново-луговые почвы.

Формирование

Каштановые почвы в природе образуются под растительным изреженным покровом. Именно поэтому дерновые процессы в них слабо развиты. В свою очередь более богаты на данную характеристику черноземы. Каштановые почвы, точнее, то, как в них будет выражен дерновой процесс, сильно зависят от условий увлажнения.

Более интенсивное проявление последнего наблюдается в северных районах. Здесь формируются наиболее богатые гумусом темно-каштановые почвы. С продвижением в южном направлении сухость климата увеличивается. В результате происходит переход в каштановые, а дальше — в светло-каштановые почвы, в которых наблюдается очень низкое содержание гумуса. В них и мощность горизонта достаточно маленькая.

Особенности каштановых почв

Если осадки выпадают в минимальном объеме, и поэтому почва весьма слабо промывается, солевые продукты почвообразования не имеют возможности проникать глубоко. Поэтому они так и остаются на поверхности грунта. При интенсивном разложении имеющейся в почве растительности вместе с кальцием, кремнием, магнием в больших количествах высвобождаются щелочные металлы. Их присутствие вызывает развитие солонцеватости.

Разновидности

В каждом подтипе почвы каштановые в зависимости от термических условий начинает происходить выделение следующих подгрупп:

Кроме того, внутри каждой из них идет подразделение по родам. Специалисты делят их на обычные, солонцеватые, солонцевато-солончаковые, остаточно-солонцеватые, карбонатные, карбонатно-солонцеватые. Нужно заметить, что каштановые почвы, свойства которых характеризуются неодинаковыми проявлениями признаков солонцеватости и солончаковатости, подразделяются в первую очередь по этим двум параметрам. Особенность почвенного покрова в зоне их распространения заключается в высокой комплексности. Причиной этого считается микрорельеф, который обусловлен различным характером увлажнения и солевого режима и, как следствие, пятнистостью в распределении растительности.

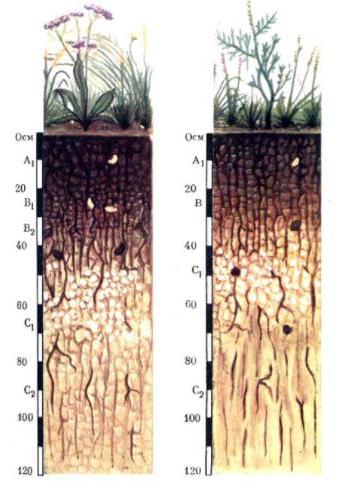

Горизонты

Почвы каштановые нераспаханные условно можно подразделить на три горизонта, которые постепенно переходят один в другой. Первый является довольно рыхлым и с поверхности имеет слоеватое сложение. Он бывает окрашен в каштановый цвет, при этом его самая верхняя часть гораздо светлее нижней. Причина в том, что она намного сильнее промывается ливневыми дождями. Едва заметно первый горизонт переходит во второй, который является более светлым, чем нижняя часть предыдущего, слегка буроватым и достаточно плотным. Мощность второго горизонта обычно составляет около тридцати сантиметров. Книзу заметно светлея и бурея, он постепенно становится по окраске неоднородным. Именно поэтому второй горизонт делится на две части: более темную верхную и бурую неоднородную. Оба слоя на всю глубину бывают пронизаны вертикальными трещинами.

Еще ниже находится бурый, желтый или желтовато-бурый горизонт вмывания. В нем откладывались веками соли, вымываемые из вышележащих слоев. В верхней части много углекислой извести, а ниже, на втором метре почвы — гипса. Причем первая откладывается чаще в виде яркой белоглазки, хотя иногда и как расплывчатая белая масса. Залегают углекислая известь и гипс в каштановых почвах намного выше, чем в черноземе. Это происходит по той простой причине, что нераспаханные грунты получают намного меньше воды, и поэтому соли в них вмываются на низкую глубину.

Состав

Они светлее черноземов, что объясняется сравнительно меньшим содержанием гумуса. Формируются почвы каштановые преимущественно на лесовидных суглинках и карбонатных песках, супесях и аллювии. Климат их формирования является резко континентальным и достаточно засушливым. Профиль таких почв состоит из гумусового, переходного и иллювиально-карбонатного горизонтов, а также из материнской породы. Первый составляет от двадцати до двадцати пяти сантиметров. По своей структуре он комковато-порошистый. В гумусовом горизонте располагаются как корневища растений, так и основная часть тех питательных веществ, которые формируются благодаря травяному покрову, после таяния снега обильно произрастающему в короткий период времени. Нижние слои каштановых почв в незначительном количестве содержат гумус. Поэтому они бывают более светлого цвета. Структура их бывает призмовидной и крупной комковатой.

Характеристика

Почвы каштановые отличаются неплохим плодородием, однако они имеют свою особенность. Для выращивания на них культурных растений требуется дополнительное внесение и органических, и минеральных удобрений. Нужно также проводить мероприятия, направленные на накопление и сохранение в них влаги. Наиболее плодородными считаются темные каштаново-луговые почвы. Их окраска указывает на то, что в них содержится достаточное количество гумуса. Такие почвы при условии дополнительного орошения вполне пригодны для земледелия. Во многих регионах на них выращиваются такие культуры, как просо, подсолнечник, пшеница, кукуруза и т. д.

Намного менее плодородными считаются солонцеватые светло-каштановые почвы. Характеристика их агротехнического использования весьма неблагоприятна: они обладают целым рядом отрицательных для земледелия свойств. Это и низкое содержание гумуса, и слабо развитая пористость, и водонепроницаемость, и быстро разрушающаяся структура. Поэтому такие почвы в основном используются как пастбища и под сенокосы.

Химические свойства

Состав каштановых почв содержит поглощенные катионы кальция, магния и натрия. Реакция такого грунта нейтральная или слабощелочная на верхнем горизонте и щелочная — на нижнем. Распределение полуторных оксидов и ила в профилях каштановых почв бывает равномерным, исключение составляют солонцеватые разности. Водно-физические свойства у них удовлетворительные. Основной лимитирующий фактор для возделывания на них сельскохозяйственных культур — это недостаток влаги.

Физические свойства

Емкость поглощения у каштановых почв составляет 15-25 м-экв. на сто грамм. В числе поглощенных оснований в основном преобладают кальций и магний. Реакция водной вытяжки у каштановых почв слабощелочная: в верхних горизонтах рН колеблется от семи до семи с половиной, а в нижних достигает восьми. Содержание подвижных питательных элементов в них зависит от нескольких факторов: от механического состава, а также от степени карбонатности и солонцеватости. Почвы темно-каштановые характеризуются сравнительно удовлетворительными физическими свойствами. Зато у солонцеватых они менее благоприятны.

Биологические свойства

Живые организмы способны усваивать не только находящиеся в почвенном растворе элементы, но и те, которые находятся в составе первичных или вторичных минералов. Биологически поглотительная способность почвы характеризуется высокой поглотительной избирательностью. Благодаря этому верхние горизонты каштановых земель обогащаются фосфором, азотом, калием и прочими биофильными элементами. Вообще, биологическая поглотительная способность играет важную роль в перераспределении, концентрировании и сохранении различных элементов. Во многом именно благодаря ей в каштановых почвах создается необходимое для существования растений соотношение элементов питания.

Растительность

На целинных землях подобного вида растительностью образуется редкий травостой из типчака, келерии и белой полыни с примесью специфического разнотравья, такого как тысячелистник или качим. На темно-каштановых почвах преобладает ковыль. На них полыни относительно меньше.

Зато широко представлены эфемеры и эфемероиды, например, мятлик луковичный, однолетние костры, клоповники, гулявники и аистник. Они развиваются ранней весной, поэтому в мае при самых благоприятных условиях могут достигать в высоту до тридцати сантиметров. Затем они обсеменяются и начинают постепенно засыхать. Осенью с первыми дождями эфемероиды вновь дают всходы. Зелень зимой покрывается снегом и становится подножным кормом. К массе эфемероидов прибавляется ковыль, типчак, тонконог, которые тоже после осенних дождей начинают вегетировать вторично.

Источник

Каштановые почвы

- Кашта́новые по́чвы — почвы, распространённые в условиях сухих степей умеренного пояса; на территории Украины — в условиях сухих причерноморских и присивашских степей; в России — в условиях сухих степей Калмыкии, Волгоградской, востока Ростовской, Саратовской и юга Оренбургской областей; в Казахстане — в западной части страны близ границы с Россией, а также на юге и юго-востоке республики. Широко распространены также в Республике Бурятия.

Сформировались на сухих степных участках в условиях недостаточного увлажнения и бедной растительности. Основным критерием для разграничения каштановых почв является степень их гумусованности. Тип каштановых почв разделяют на три подтипа:

Тёмно-каштановые, распространённые в сухой южной степи.Гумусовый горизонт достигает до 30 см, содержание гумуса в них составляет 1,3—2,9%.

Занимают значительные площади в Турции, Монголии, Северном Китае, США, Аргентине. На территории бывшего СССР каштановые почвы распространены в Казахстане, на юге Украины и Молдавии, Северном Кавказе, в южной части Западной Сибири (Кулунда), засушливых районах Поволжья; отдельными островами каштановые почвы встречаются в Средней Сибири (Минусинская впадина, Тувинская котловина), а также в Забайкалье; составляют около 107 млн га. Климатические условия зоны каштановые почвы характеризуются резкой континентальностью и засушливостью. Генетическими и зональными особенностями каштановые почвы являются не промывной тип водного режима, недостаток продуктивной влаги, солонцеватость и комплексность почвенного покрова. Почвообразующие породы каштановых почв представлены главным образом карбонатными отложениями, среди которых преобладают лёссовидные суглинки, лёссы, карбонатные песчаные суглинки, карбонатные пески и супеси, аллювий. Каштановые почвы содержат карбонаты и в большинстве случаев гипс в нижней части профиля; наличие легкорастворимых солей обусловливает солонцеватость каштановых почв. Верхний (гумусовый) горизонт каштановых почв имеет каштановый цвет (до глубины 13—25 см); структура его комковато-зернистая или комковато-пылеватая. Поглощающий комплекс в основном насыщен кальцием (до 70—80%), магнием (15—30%). Водорастворимых солей в не солонцеватых каштановых почвах до 0,2—0,3%, в солнцеватых до 0,2—0,3% — в верхней части и 0,5—2% — на глубине 120—170 см. Каштановые почвы подразделяются на 3 подтипа: темно-каштановые почвы, каштановые, светло-каштановые, это подразделение основано на различиях в солевом профиле, в содержании и составе гумуса, глубине залегания карбонатных отложений, гипса и легкорастворимых солей. Содержание гумуса зависит от механического состава; в тёмно-каштановых глинистых и суглинистых почвах гумуса содержится 3,5—4,5%, в легко суглинистых и супесчаных — 2,5—3%, в светло-каштановых — 1,5—2,5 и 1,2—1,8%.

По механическому составу каштановые почвы подразделяются на глинистые, тяжело суглинистые, средне суглинистые, легко суглинистые, супесчаные и песчаные. Солонцеватые отличаются плохими физическими свойствами: быстро разрушающейся структурой, низкой скважностью и водопроницаемостью. Реакция каштановых почв обычно нейтральная или слабощелочная (pH 7,0—7,5). На тёмно-каштановых и каштановых почвах возделывают многие сельскохозяйственные культуры (пшеница, ячмень, овёс, просо, кукуруза, подсолнечник и другие). На светло-каштановых почвах земледелие возможно главным образом при орошении. Используются они в основном под пастбища и сенокосы.

Связанные понятия

Солоне́ц — тип почв, характеризующихся большим количеством натрия в почвенном поглощающем комплексе аллювиального горизонта. В отличие от солончаков, солонцы содержат водорастворимые соли не в самом верхнем горизонте, а на некоторой глубине. Встречаются солонцы преимущественно в аридных и субаридных областях суббореального, тропического и субтропического пояса, по пониженным элементам рельефа.

Чернозём (от рус. чёрная земля) — богатый гумусом, тёмноокрашенный тип почвы, сформировавшийся на лёссовидных суглинках или глинах в условиях суббореального и умеренно-континентального климата при периодически промывном или непромывном водном режиме под многолетней травянистой растительностью.

Упоминания в литературе

Связанные понятия (продолжение)

Солонча́к — тип почвы, характеризующийся наличием в верхних горизонтах легкорастворимых солей в количествах, препятствующих развитию большинства растений, за исключением галофитов (солерос, солянка, сведа, петросимония, аджерек, кермек и др.), которые также не образуют сомкнутого растительного покрова. Формируются в аридных или полуаридных условиях при выпотном водном режиме, характерны для почвенного покрова степей, полупустынь и пустынь. Распространены в Центральной Африке, Азии, Австралии, Северной.

Сероземы — светлые, рыхлые, карбонатные с поверхности почвы с недифференцированным профилем.

Овся́ница валли́сская, или Типча́к (лат. Festúca valesiáca) — многолетнее травянистое пастбищно-кормовое растение; одно из характернейших степных растений; вид рода Овсяница (Festuca) семейства Злаки (Poaceae).

Желтозём — тип почв, образовавшихся в условиях влажного субтропического климата под широколиственными лесами на глинистых сланцах и продуктах выветривания плотных пород.

Источник