Твердой пшенице – особый статус!

Не секрет, что в непростой современной экономической и политической обстановке практически бесспорным является признание успехов аграрного сектора России. Еще в 2018 году Президент России В.В. Путин отметил, что экспорт сельскохозяйственной продукции за последние годы вышел на третью позицию и стал одним из главных слагающих экономики страны. При этом достигнуты мировые вершины в экспорте зерновых и масличных культур.

В поисках вариантов по осуществлению поставленных Президентом задач дополнительного развития экспорта необходимо, в первую очередь, рассматривать те культуры, для производства которых в нашей стране есть природные и исторические предпосылки.

На протяжении двух последних столетий твердая пшеница была ведущей статьей российского экспорта и имела мировое признание как лучшая для производства высококачественных макарон. Зерно, выращенное в засушливых степных регионах России, вывозилось из портов Таганрога и Азова в том числе и в Италию и использовалось в качестве улучшителя. Качество российской твердой пшеницы было отмечено Золотой медалью и дипломом Лондонской всемирной выставки. Эти награды получили в 1850 году Керченская Белотурка и в 1862 году Оренбургская Кубанка.

Наша страна, обладая уникальным активом — сочетанием континентального климата и плодородной почвы, до 70-х годов ХХ века оставалась ведущим мировым производителем зерна твердой пшеницы с площадью посева 3,5 — 4,0 млн. га и производством соответственно 4,5 — 5,0 млн. тонн.

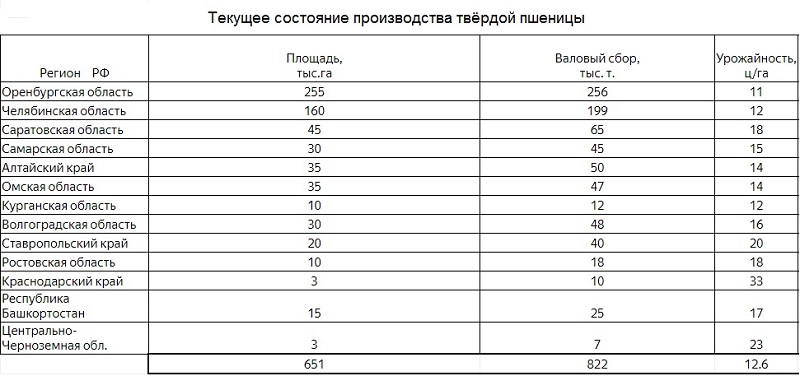

В современных условиях площадь твердой пшеницы сократилась до 700 тыс. гектар, валовый сбор до 650 — 750 тысяч тонн, а экспорт составляет 150 — 200 тыс. тонн, что не сопоставимо с экспортом мягкой пшеницы и других зерновых культур. В настоящее время лидерство в производстве и экспорте принадлежит Канаде, а Россия занимает лишь 13 место в ряду производителей данной культуры, в последние годы едва обеспечивая внутреннюю потребность.

Изделия из твердой пшеницы имеют высокую пищевую ценность, содержат белок, незаменимые аминокислоты, сложные углеводы, витамины группы В, витамин Е, селен, характеризуются высоким содержанием клетчатки, минералов калия, магния, железа и фосфора. Важно также присутствие каротиноидов лютеина и бета-каротина, играющих превентивную роль в процессе клеточного старения. В частности, следует отметить, что хлеб из семолины считается эталонным продуктом по антиоксидантной активности. Продукты из твердой пшеницы повышают иммунный статус человеческого организма.

Поэтому они рекомендуются всем, кто заботится о здоровье. Твердая пшеница имеет очень упругую, прочную слаборастяжимую клейковину. Из зерна твердой пшеницы – дурум – после первого помола получают семолу, которая идёт на производство пасты. Вторичный помол даёт на выходе семолину-римачината, используемую для выпечки хлеба. Высокий уровень белка и особая структура крахмала обеспечивают большую способность семолины к поглощению воды. Из центнера семолины при выпечке получается в среднем 130-140 кг хлеба. Это специфическое свойство семолины – поглощать большое количество воды влияет также на длительность хранения готовых продуктов и замедленный процесс черствения. Крахмал кристаллической формы и повышенная доля в его структуре амилозного компонента улучшает пищеварение и снижает гликемический индекс продуктов из твердой пшеницы. Считается, что хлеб, испеченный из муки твердой пшеницы, питательней и полезней, чем из мягкой пшеницы. В настоящее время широкое распространение получают крупяные изделия (кус-кус, булгур). Однако традиционно основным продуктом из твердой пшеницы является паста (макароны). Фабричное производство макаронных изделий возникло лишь в начале восемнадцатого века в Италии, а в России первая макаронная фабрика была построена в Одессе в 1797 году.

Учитывая сложившуюся в отрасли ситуацию, группа компаний «Агролига России» открыла новое направление деятельности, которым является проект «Твердая пшеница – Russian Durum», цель которого – развитие твердой пшеницы в Российской Федерации. Мы уверены, что именно в нашей стране есть все необходимые условия для выращивания достаточного объема высококачественного зерна твердой пшеницы, но для этого необходимо изменение многих устоявшихся в последние годы отраслевых отношений, что, по нашему мнению, должно привести к повышению интереса, увеличению производства этой достойной культуры.

В развитии данной концепции мы обеспечиваем:

- сотрудничество с ведущими учеными России и Италии;

- развиваем собственное эффективное семеноводство;

- применяем взаимовыгодную реализацию семян, агрохимикатов и СЗР на основе различных механизмов;

- оказываем услуги квалифицированного агросопровождения, в т.ч. на основе спутникового мониторинга;

- разрабатываем и участвуем в долгосрочных схемах работы с товарным зерном;

- развиваем партнерские отношения с ведущими производителями пасты как в России, так и с компаниями с мировым именем;

- участвуем в формировании потребительского спроса на продукцию, произведенную в стране на основе безопасных технологий и являющуюся основой здорового питания.

Постоянное развитие проекта и вовлечение новых участников в производственный процесс позволяют нашей компании совершенствовать технологии и помогать нашим партнерам повышать доходность от бизнеса, связанного с производством и переработкой твердой пшеницы.

Группа компаний «Агролига России» продолжительное время работает над программой развития сортов твердой пшеницы с качеством, соответствующим мировым стандартам. Проведенные исследования показали, что для производства лучших макаронных изделий необходимы сорта пшеницы со строго заданными параметрами качества, т.к. по мировым стандартам в пасте (так в Италии называют макаронные изделия) не должно быть ничего, кроме зерновой крупки – семолины и чистейшей воды. Это предъявляет особые требования к сортам и условиям возделывания твердой пшеницы. Далеко не все выращенное зерно подходит в качестве сырья для выработки высококачественных макарон.

В 2015 году прошел регистрацию сорт Рустикано итальянского селекционного центра ISEA, единственный высокоинтенсивный сорт, на который ООО «Агролига» получила эксклюзивное право на семеноводство и реализацию семян на всей территории России. За прошедшие годы сорт показал себя очень пластичным на большинстве территорий страны, от Юга России до Урала, Омской области и Алтайского края. Сорт является факультативным, так называемым двуручкой, раннеспелым, не полегаемым, обладает повышенной устойчивостью к засухе и, главное, на генетическом уровне обладает закрепленными свойствами качества зерна, в том числе, высоким индексом глютена.

В 2019 г. успешно прошли государственные испытания сорта Таганрог и Бурбон, авторами которых являются известные российские и итальянские селекционеры, доктора сельскохозяйственных наук Петр Николаевич Мальчиков и Винченцо Натоли, кандидат сельскохозяйственных наук Марина Германовна Мясникова. Патентообладателем сортов является «Агролига Центр Селекции Растений».

Сорта Таганрог и Бурбон сочетают устойчивость к климатическим условиям России с генетически закрепленным качеством зерна – сильной клейковиной, пригодной для производства семолины высокого качества.

ГК «Агролига России» совместно с одним из ведущих селекционных центров страны в сотрудничестве с итальянскими учеными приступили к созданию озимых сортов твердой пшеницы, отвечающих как самым высшим международным требованиям по качественным характеристикам, так и зимостойкости, необходимой для возделывания на большей части европейской территории России. В перспективе эти сорта могут обеспечить предприятия внутри страны, а также экспорт зерна твердой пшеницы.

Нынешнее положение, сложившееся на сегодняшний день в отрасли, не устраивает всех, кто так или иначе имеет причастность к данной культуре: связан с созданием сортов пшеницы, развитием семеноводства, производством и закупками товарного зерна, производством макарон, а также экспортом данной культуры. Для осуществления необходимых твердой изменений объективно требуется инициатива по созданию отраслевого сообщества, которое было бы готово как к анализу текущей ситуации, так и выработке предложений по выводу отрасли на выгодные для страны позиции.

В итоге по предложению специалистов группы компаний «Агролига России», являющейся членом Национального союза селекционеров и семеноводов, базе Союза была создана секция «Твердая пшеница», чтобы на ее основе изучать и разрабатывать предложения по развитию данной культуры.

Предложение о необходимости изменений в данном состоянии отрасли было поддержано Директором Департамента растениеводства, механизации и химизации Минсельхоза России Романом Владимировичем Некрасовым, и 20 октября 2020 года была организована и проведена видеоконференция с участием всех основных отраслевых министерств и ведомств регионов страны, причастных или перспективных для развития твердой пшеницы. В ней также приняли участие ученые, селекционеры, сельхозпроизводители, производители макаронных изделий и экспортеры. Всего в видеоконференции приняли участие более 200 специалистов из 25 краев и областей.

На мероприятии были затронуты вопросы использования твердой пшеницы в мировом масштабе, ситуация с которой более напряженная, чем с мягкой, так как ее потребление растет, а производство снижается (с 2016 года на 9,2%). Этот факт провоцирует рост цен на твердую пшеницу в мире, что может являться привлекательным для аграриев, выращивающих твердую пшеницу. Однако, исходя из того, что твердая пшеница более требовательна к условиям произрастания (климату) и технологиям возделывания, особое значение имеют сортовая технология и экспертиза оптимальных сроков проведения технологических операций. Поэтому роль агросопровождения наших специалистов будут иметь важную роль в процессе возделывания этой рентабельной и перспективной культуры.

Руководитель проекта «Твердая пшеница» ООО «Агролига»

Источник

Пшеница твердая: пшеница твердая озимая

Triticum durum Desf. L.

Пшеница твердая озимая

Биология. Пшеница твердая озимая имеет следующие отличия от твердой яровой:

- более развитая корневая система;

- более продолжительный вегетационный период;

- созревает на 10-15 дней раньше;

- урожайность больше в 1,5-2 раза;

- посев проводится осенью;

- кущение происходит осенью и весной. [11][39]

Пшеница твердая озимая отличается от пшеницы мягкой озимой тем, что:

- корневая система развита слабее;

- прорастание семян требует большей суммы температур;

- позднее появляются всходы, начинается кущение, весенняя вегетация, выход в трубку;

- быстрее протекает процесс яровизации;

- имеет более низкие кустистость, зимо- и морозостойкость;

- период «цветение – созревание» длиннее на 3-7 дней, вегетационный период – на 4 дня;

- ее зерно более высокого качества. [39][33]

Оптимальная температура для кущения +15…+16ºС. Поздней осенью хорошей закалке растений способствует сухая солнечная, относительно теплая погода (днем +6…+10ºС, ночью 0…+3ºС). Критическая температура на глубине узла кущения твердой озимой пшеницы на 1,5 – 2,0ºС меньше, чем у мягкой. Для хорошего весеннего старта благоприятны температура воздуха +12… +16ºС и влажность почвы 70-75% от полной влагоемкости. [39]

Азотное удобрение под пшеницу твердую озимую вносят в два приема: 1/3 нормы осенью во время посева и 2/3 – в виде подкормок в весенне-летний период:

- весной в фазе кущения – 25-30% от полной расчетной нормы азота;

- в начале трубкования – 30-50% от нормы;

- в период колошения – цветения – 20 % азотного удобрения от нормы. [35]

Районы возделывания. В России озимая твердая пшеница возделывается на Северном Кавказе и в Нижнем Поволжье. [12]

Ранние сроки ее сева могут приводить к перерастанию, слабой закалке и плохой перезимовке. При позднем посеве растения не успевают раскуститься.

Лучшими сроками сева для озимой твердой пшеницы по зонам Ростовской области являются:

- Южная зона – 20.09-30.09;

- Приазовская – 15.09-25.09;

- Восточная – 10.09-20.09. (Янковский Н.Г., 2013).

В Поволжье (Волгоградская область) в 2011-2014 г.г. максимальную урожайность получали при посеве 29.09. Сохранность всходов при сентябрьском посеве выше, чем в октябре (Балашов В.В., 2014).

При оптимальном сроке посева и хорошем обеспечении почв минеральным питанием и влагой обычно применяется норма высева 4-5 млн. всхожих семян на 1 га. [52]

Сортапшеницы твердой озимой, обладающие высоким потенциалом урожайности, более чувствительны к условиям выращивания по сравнению с озимыми сортами пшеницы мягкой.

В России рекомендованы к возделыванию следующие сорта пшеницы твердой озимой:

- Алена, Гелиос, Амазонка, Дончанка, Крупинка, Леукурум 21, Степной янтарьи др.(Северо – Кавказский регион);

- Агат Донской, Аксинит, Кермен, Курант, Оникс (Северо – Кавказский и Нижневолжский регионы). [9]

Многие сорта пшеницы твердой озимой обладают высокой устойчивостью к воздушной засухе период налива и созревания зерна. Среди них: Агат Донской, Амазонка, Гелиос, Дончанка, Курант. [39]

Источник

О твердой пшенице и дуруме

Твёрдая пшеница ждёт твёрдого решения: возродится ли в России производство дурума?

До 70-х годов ХХ века наша страна оставалась ведущим мировым производителем твёрдой пшеницы. Культура занимала 3,5-4 млн га и давала 4,5-5 млн тонн зерна. В последние годы площадь сева сократилась до 700 тыс. га, а валовый сбор не превышает 750 тыс. тонн.

Почему аграрии отказались от твёрдой пшеницы? Будет ли она востребована на рынке в ближайшие годы? Как развернуть экспорт зерна в сторону дурума? Об этом Agrobook.ru спросил Сергея Грошева, к. с-х. н., руководителя секции «Твёрдая пшеница» Национального союза селекционеров и семеноводов (НССиС), руководителя отдела «Твёрдая пшеница» ООО «Агролига».

– Сергей Владимирович, данные, которые опубликовал НССиС о производстве твёрдой пшеницы, впечатляют. До 1970-х годов мы были лидерами по этой культуре, а теперь?

– Сегодня Россия занимает лишь 13-е место в ряду производителей твёрдой пшеницы. Лидерство и по производству, и по экспорту принадлежит Канаде: в прошлом году эта страна вырастила около 5 млн тонн зерна твёрдой пшеницы. В текущем сезоне, по прогнозам IGC, получит 6,1 млн тонн.

Наши аграрии ежегодно собирают всего 650-700 тыс. тонн зерна твёрдой пшеницы. Этот объём не покрывает даже внутреннюю потребность: около 40% необходимого сырья российским макаронным фабрикам приходится завозить из Казахстана, хотя мы могли бы выращивать его на территории нашей страны. И это большая проблема для перерабатывающей отрасли. Доставка из Казахстана обходится нашим макаронным фабрикам примерно в пять рублей за килограмм пшеницы. И это притом что закупочная цена на качественное зерно твёрдой пшеницы достигла 26 000 рублей за тонну без НДС.

Все переработчики на европейской части территории умоляют: давайте что-то делать, чтобы вернуть на европейскую часть России твёрдую пшеницу.

– То есть спрос на твёрдую пшеницу всё-таки есть?

– Спрос еть, и он растёт с каждым годом. Текущая потребность в зерне твёрдой пшеницы – 700-750 тыс. тонн, в перспективе трёх-пяти лет она увеличится до 850-900 тыс. тонн. Но несмотря на высокую закупочную цену и очевидный интерес со стороны переработчиков, роста площадей под твёрдой пшеницей мы не наблюдаем.

– На юге России твёрдую пшеницу действительно редко выращивают. Я посмотрела данные НССиС – площади у нас совсем крохотные. Ростовская область – 10 тыс. га, Ставропольский край – 20 тыс. га, Краснодарский – 3 тыс. га. Почему в южном аграрном треугольнике эта культура непопулярна?

– Интерес растениеводов к твёрдой пшенице уменьшился по ряду причин. Одна из них – наличие альтернативных культур. Климат стал значительно теплее, чем 20-30 лет назад, и аграрии всё чаще делают выбор в пользу более урожайной озимой мягкой пшеницы. Надо сказать, что наши селекционеры, краснодарский НЦЗ им. П.П. Лукьяненко и зерноградский ВНИИЗК им. И.Г.Калиненко, очень хорошо поработали и создали превосходные сорта мягкой озимой пшеницы, которые позволяют получать с гектара по 6-8 тонн зерна. По крайней мере, 50 центнеров получить несложно. Это в два раза больше, чем может дать яровая пшеница.

Из-за небольшой разницы в цене и большой разницы в урожайности озимая мягкая пшеница оказалась более прибыльной в сравнении с яровой твёрдой пшеницей и вытеснила её не только на юге, но и в центральной полосе, в Поволжье, даже в части Оренбургской области. Не добралась она только до востока Оренбургской и Челябинской областей, где очень суровые малоснежные зимы.

Эти регионы остаются основной зоной возделывания яровой твёрдой пшеницы, которая здесь занимает последние годы 255 тыс. га и 160 тыс. га соответственно, что, в любом случае, в разы меньше площади, которую культура занимала в советский период.

Альтернативой твёрдой пшенице можно считать и масличные, в том числе подсолнечник – который, хотя и является лидером по доходности, стал фактором дополнительного иссушения почвы в и без того малообеспеченных влагой территориях.

На юге России в пользу мягкой пшеницы сыграла ещё и близость к портам. Мягкая пшеница востребована на мировом рынке, аграриям предложено большое разнообразие сортов, можно вырастить большие объёмы зерна и отправить его на экспорт.

– Вы говорите о том, что яровая твёрдая пшеница проигрывает в урожайности озимой мягкой. Но ведь существуют и озимые сорта твёрдой пшеницы, которые также могли бы развиваться за счёт зимне-весенних запасов влаги и давать более высокий урожай. Почему не возделывают их?

– Действительно, в России зарегистрировано 28 озимых сортов твёрдой пшеницы, в том числе краснодарской и зерноградской селекции. Эти сорта обладают хорошей зимостойкостью, но зерно, которое они дают, порой не соответствует высоким международным стандартам, предъявляемым к сырью для производства макарон. То есть они могут иметь высокую урожайность, хорошую натуру, достаточную стекловидность и высокое содержание белка. Но есть ряд требований, которые не отражены в российских стандартах – например, качество клейковины и индекс цвета, и по этим параметрам зерно не всегда соответствует запросам переработчиков. Такое зерно если и применяется в макаронной промышленности, то в качестве удешевления помольных партий. Основой для макарон всё же является зерно яровой твёрдой пшеницы.

Национальный союз селекционеров и семеноводов поднял этот вопрос на недавнем совещании с Минсельхозом России. Мы объяснили: нам необходимо привести российские стандарты к мировым.

Почему это важно?

В Советском Союзе вся продукция выпускалась по ГОСТам. После перестройки у производителей появилась возможность выпускать товары по так называемым «техническим условиям». ТУ позволило предприятиям пищевой промышленности ради удешевления производства частично заменять твёрдую пшеницу мягкой, но качество макарон, конечно, ухудшилось.

Сегодня рынок диктует нам свои условия. Разница между пачкой дорогих и дешёвых макарон составляет около 50 рублей. Поскольку макароны не основной продукт в нашем рационе, хозяйки готовы заплатить на 50 рублей больше за качество и получить макароны, которые не развариваются, не слипаются, не содержат ничего, кроме крупки (семолины) из твёрдой пшеницы и воды и имеют хорошие вкусовые свойства.

Конкуренция заставляет наши макаронные фабрики соревноваться в качестве, а достичь его можно главным образом за счёт высокого качества зерна.

На большинстве перерабатывающих заводов в России уже стоит либо итальянское, либо швейцарское оборудование, которое рассчитано на зерно, соответствующее мировым стандартам качества. Отмечу, что, по данным Центра оценки качества зерна (структура Россельхознадзора), в последние годы в России практически не было твёрдой пшеницы, соответствующей по качеству пшенице первого и второго классов даже по российскому ГОСТу.

Единообразие стандартов будет полезно и для всех селекционных центров: учёные будут знать, совершенствованием каких параметров пшеницы следует заниматься для соответствия современным требованиям пищевой индустрии и потребительского рынка.

Понимая вышеперечисленные проблемы, более десяти лет назад компания «Агролига Центр Селекции Растений» вместе с учёными из Самарского НИИ сельского хозяйства имени Н.М. Тулайкова и селекционерами Италии начали работать над улучшением качества яровой твёрдой пшеницы. Результатом нашего совместного труда стали два новых сорта – Бурбон и Таганрог, они уже внесены в Госреестр.

Сейчас по такой же модели мы с коллегами из Национального центра зерна им. П.П. Лукьяненко и итальянскими генетиками начинаем работу над совершенствованием сортов озимой твёрдой пшеницы. И я уверен, в ближайшие годы мы сможем дать аграриям юга России высокоурожайные озимые сорта твёрдой пшеницы, которая бы соответствовала всем требованиям переработчиков – не только отечественных, но и зарубежных.

– Вы считаете, у южнороссийского дурума есть перспектива выйти на экспорт?

– Ситуация с дурумом в мире более напряжённая по сравнению с мягкой пшеницей, так как производство твёрдой пшеницы не обеспечивает растущее потребление.

По прогнозам IGC, в текущем сезоне мировое производство твёрдой пшеницы составит 34,3 млн тонн. Это на 6% ниже среднего урожая за последние пять лет. Примерно 7,4 млн тонн произведут страны ЕС, 6,1 млн тонн – Канада, по 1,6 млн тонн – Мексика и США.

Итальянские предприятия производят ¼ потребляемой в мире пасты, но испытывают дефицит сырья, который на 30-40% покрывается за счёт импорта. Потребность Италии и Турции в дуруме составляет три четверти экспортного рынка твёрдой пшеницы.

У нас ведь есть исторический опыт, когда Россия поставляла за рубеж большие объёмы высококачественного зерна твёрдой пшеницы – и сейчас наша страна могла бы стать заметным игроком на этом рынке.

Антиглифосатная кампания в Европе ведёт к тенденции отказа от традиционных поставщиков дурума из Канады и поиску новых рынков. Казахстан уже отреагировал на это поставками – в том числе поставками твёрдой пшеницы, выращенной из сортов зарубежной селекции.

На месте Казахстана могли бы быть наши экспортёры. Не говоря уже о том, что в перспективе Россия способна поставлять за рубеж не зерно, а макароны – готовую продукцию с высокой добавленной стоимостью.

– За кем же последнее слово в этом вопросе? За селекционерами, растениеводами, Минсельхозом?

– Возрождать производство твёрдой пшеницы можно только сообща. Перед селекционерами стоит задача по созданию современных и востребованных сортов, а также сортовых технологий, адаптированных к условиям конкретного региона.

К этой работе нужно подключиться и семеноводческим хозяйствам. Нельзя сказать, что регионы сегодня однородно обеспечены семенами высоких репродукций.

Семеноводство твёрдой пшеницы характеризуется низким планированием: невозможно производить семена, не имея чёткого представления о том, насколько они будут востребованы. Если спрос окажется низким, велика вероятность, что семенной фонд хозяйствам придётся его продавать как товарное зерно, что и происходит в последние годы.

Не обойтись и без государственной поддержки. Если вы посмотрите на отчётность разных ведомств, то с трудом найдёте информацию о статистике производства твёрдой пшеницы, так как эта культура не выделена отдельной строкой, она растворяется в данных по яровой и озимой пшенице.

Знаете, я недавно встретил в прессе абсурдное заявление: автор публикации от имени МСХ сокрушался, что при урожае свыше 130 миллионов тонн недопустим рост цен на макароны. Но при чём здесь урожай зерна (учитывающий, кстати, не только пшеницу, но также ячмень, горох, кукурузу) и твёрдая пшеница, которая является сырьём для макарон? Квота на экспорт зерна никак не повлияет на её цену, потому что твёрдую пшеницу мы, напротив, импортируем пока из Казахстана, но не исключено, что переработчики будут вынуждены принять решение о завозе дурума из дальнего зарубежья, в том числе из Канады.

Одна из крупных макаронных фабрик закладывала в свой бюджет на текущий год цену закупки зерна твёрдой пшеницы в размере 17 рублей, а фактически вынуждена платить по 25-27 рублей. Как в этом случае можно удержать цену на макароны?

На мой взгляд, должно быть принято твёрдое решение и со стороны аграрного ведомства – развивать производство дурума внутри России.

На днях я обследовал поля в Краснодарском крае. На востоке и северо-востоке Кубани состояние озимых полей очень плохое. Вероятно, предстоит пересев. Обследования показывают, что и в Ростовской области, особенно в центральной её части, всходы крайне неоднородные и уже сейчас хозяйства ищут семена яровых культур для ремонта или пересева. Я надеюсь, что, выбирая яровую культуру для пересева, аграрии обратят внимание и на сорта твёрдой пшеницы. Их решение имеет большое значение в деле возрождения производства дурума.

Лёд может тронуться только после очень большого усердия всех сторон.

Источник

.jpg)