Рекомендуемые методы сбора бабочек просеивание почвы

Сбор почвенных насекомых

Немало насекомых, в том числе и полезных, прячется на день в почве; многие опасные вредители сельскохозяйственных растений поселяются под землей. Пищей им служат подземные части растений и органические остатки. Чтобы обнаружить этих насекомых, надо выкопать яму глубиной 30 — 40 см.

Перед тем как копать, тщательно осматривают и записывают в полевой дневник все растения, которые растут на месте будущей ямы. Сделав такое описание растительности, отмечают четырьмя колышками или прутиками границы ямы. Величина ее не должна быть очень большой: как правило, достаточно вырыть яму площадью 1 /4 м 2 .

Сначала снимают лопатой слой почвы толщиной 10 см. Выкопанную землю кладут на белую клеенку без рисунка и перебирают ее руками, складывая в морилку и экскурсионные пробирки всех попавшихся насекомых. Чтобы лишний раз убедиться в том, что никто не пропущен, просеивают почву через энтомологическое сито и проверяют еще раз, нет ли среди мелких комков почвы насекомых. Очень удобно пользоваться стандартными наборами почвенных сит, которые продаются в магазинах «Учебный коллектор» и имеются почти в каждой школе. Весь набор при этом обычно не используют — достаточно взять сита с диаметром отверстий 5, 2, 0,5 и 0,25 мм.

Вслед за первым слоем почвы раскапывают следующий слой почвы такой же толщины, потом снимают третий такой же толщины слой почвы, затем четвертый — до тех пор, пока не перестанут встречаться какие-нибудь насекомые. Основная масса насекомых попадается до глубины 30 — 40 см.

Важно записать в дневнике, сколько и каких насекомых вы встретили в каждом слое почвы. Разумеется, животных, собранных на различной глубине, следует и упаковывать отдельно друг от друга, снабжая соответствующими этикетками.

Сбор почвенных насекомых отнимает много времени и связан с довольно тяжелой физической работой. Одному человеку трудно собрать насекомых даже с одной небольшой пробной площадки, не говоря уже о том, что сбор с двух-трех площадок одному человеку просто не под силу. В то же время для группы в несколько человек это не составит труда и отнимет намного меньше времени. Вот почему мы советуем браться за такую работу коллективно. Опыт показал, что небольшая группа (три-четыре человека) успевает сделать раз в пять больше, чем одиночка, при той же затрате времени.

Для того чтобы выяснить, какие насекомые обитают на корнях того или иного растения, поступают иначе. Растение выкапывают из земли, после чего почву с корней отряхивают на лист белой бумаги. Такой простой способ сбора дает хорошие результаты. Отряхивая почву с корней нескольких растений одного и того же вида, получают довольно полное представление о том, какие насекомые питаются корнями этого растения.

Источник

Рекомендуемые методы сбора бабочек просеивание почвы

Ручной сбор насекомых на стволах, ветвях, листьях деревьев и кустарников

Сборы насекомых в лесу удобнее всего начать с тщательного осмотра отдельных кустов и деревьев. При этом обнаруживаются не только сами животные, но и многочисленные следы их деятельности, которые представляют немалый интерес для энтомолога.

При осмотре стволов следует быть очень внимательным. Многие обитатели деревьев своей окраской напоминают Koрy, и заметить их нелегко. Попробуйте-ка разглядеть на коре тополя спокойно сидящую бабочку тополевую орденскую ленту. Задача, прямо скажем, не из легких.

Многие обитатели деревьев и вовсе не заметны снаружи. Присмотритесь к коре высыхающего или мертвого дерева. Видите маленькие дырочки (рис. 14)? Это летные или вентиляционные отверстия жуков короедов, усачей, златок и долгоносиков. Под корой живут личинки этих насекомых, тут же они превращаются в куколок. Чтобы выбраться наружу, молодые жуки прогрызают маленькие отверстия в коре. У каждого своя манера прогрызать кору. Для опытного энтомолога летное отверстие — визитная карточка, по которой он сразу узнает вид насекомого. Чтобы научиться читать «подписи» жуков, надо старательно описывать и зарисовывать их ходы в полевом дневнике, собирать самих насекомых. К сожалению, обнаружить хозяина хода обычно не удается — он успел вылететь наружу.

Рис. 14. Кусок коры с отверстиями, проделанными жуком березовым заболонником

Под корой проводят всю жизнь некоторые клопы, личинки многих перепончатокрылых. Днем здесь часто прячутся жужелицы и ночные бабочки. Особенно интересно познакомиться с теми насекомыми, которые проводят под корой зиму, тем более что зимой почти все обычные методы сбора насекомых неприменимы.

Разыскивать шестиногих невидимок, поселившихся под корой, довольно трудно. Прежде всего трудно выбрать подходящее для таких поисков дерево. Пожалуйста, не сдирайте кору с живых деревьев. Не говоря уже о том, что вы тем самым можете погубить деревце, вы рискуете попусту потратить время. Как правило, насекомые не живут под корой молодых деревьев. Правда, некоторые мелкие шестиногие поселяются под тоненькими наружными пленочками коры. Их можно обнаружить, аккуратно отрывая эти пленочки пальцами. Чаще насекомые обитают под корой сухих или полусухих деревьев. Поищите их в трещинах, щелях, в местах, где кора вот-вот отвалится. Множество животных обитает на пнях и поваленных стволах, которые уже начали подгнивать или сохнуть.

Кору обдирают при помощи складного ножа (перочинный, а еще лучше — садовый) или маленького туристского топорика. Теми ножами, которые не складываются, лучше не пользоваться — их неудобно носить в кармане или в полевой сумке.

На фоне темной коры можно не заметить некоторых мелких темных насекомых. Поэтому отодранные куски коры после осмотра не выбрасывают, а складывают в специальный белый мешок. Если вы что-то пропустили, при вторичном осмотре коры и мешка вы найдете еще несколько насекомых.

Много интересного можно найти, осматривая повреждения на листьях деревьев. Листву населяют целые армии шестиногих. Гусеницы, личинки пилильщиков и листоедов, взрослые листоеды, усачи, долгоносики обгрызают листья. Форма погрызов очень разнообразна и характерна для каждого вида. Поэтому поврежденные листья надо зарисовывать, а часто стоит составлять из них гербарии.

На листьях многих растений можно встретить наросты самой разнообразной формы (рис. 15). Это галлы (в некоторых местностях их называют также «орешками») — жилища личинок галлиц, орехотворок, некоторых пилильщиков и тлей. Кроме насекомых, наросты на листьях вызывают крохотные, микроскопические клещи. Обычно галлы приносят домой и помещают в специальные банки, затянутые марлей. Из личинок через некоторое время вырастают взрослые насекомые, которые покидают галлы. Их можно определить, узнав таким образом, какой вид насекомых вызывает появление того или другого галла.

Рис. 15. Галлы орехотворок

Форма повреждений листьев очень разнообразна. Не обязательно это погрызы или галлы. Некоторые гусеницы и личинки мух прокладывают ходы внутри листовой пластинки, так называемые мины. Другие гусеницы и жуки-трубковерты сворачивают себе жилища из листьев.

Обычно при осмотре деревьев и кустарников применяют самый простой способ ловли насекомых — руками или пинцетом. Правда, с отдельных веточек насекомых можно стряхивать в сачок, выбирая их оттуда руками или эксгаустером.

Листья с галлами, минами, свернутые и обгрызенные листья кладут в экскурсионные коробки, спичечные коробки и т. д. Все это разбирают и приводят в порядок уже дома, в школе, в лаборатории.

Источник

Методы сбора и коллекционирования насекомых

Для сбора энтомологических коллекций, их сохранения и долговременного использования требуется определенное оборудование: сачки для ловли насекомых, садки для выкармливания гусениц, пробирки разных диаметров и размеров и пробки к ним, стеклянные банки разных размеров для консервации и хранения личинок и куколок насекомых, картонные и деревянные ящики и коробки для перевозки и хранения насекомых и их повреждений и монтирования коллекций, эксикаторы для размягчения сухих насекомых, приборы для выдувания гусениц, гербарные сетки, картонные папки для хранения гербарных образцов, ножи, топорики, пилы-ножовки, морилки, чашки Петри, пинцеты разных размеров, препаровальные иглы, энтомологические булавки разных номеров, скальпели.

Необходимы также вата и бумага, чтобы изготовить матрасики для хранения насекомых, спирт-ректификат, формалин, эфир и инсектициды для обработки хранилищ и энтомологических ящиков с целью уничтожения или отпугивания вредителей коллекций (кожеедов, чернотелок и др.).

Перед началом полевого сезона студентам объясняют цели сбора коллекций, предупреждают о запрете отлова охраняемых полезных и редких насекомых, объясняют правила лова насекомых и сбора их повреждений, методы коллекционирования и этикетирования.

Наиболее простой и эффективный метод сбора насекомых, особенно быстро летающих (бабочек, стрекоз, ручейников, мух, перепончатокрылых, прямокрылых и им подобных), — ловля энтомологическим сачком. Им взмахивают с таким расчетом, чтобы насекомое попало в центр обруча. На лету сачок поворачивают на 180° так, чтобы его свободный конец свесился через край обруча и закрыл выход из сетки, а затем, сжав свободной рукой сетку выше места, где нахо

дится насекомое, осторожно вынимают его пинцетом, рукой или ловят банкой. Доставая из сачка бабочку, следует слегка прижать ее пе-

реднегрудку снизу, это травмирует моторную мускулатуру, бабочка уже не сможет улететь. Лучше всего бабочек временно помещать в треугольные пакетики, сложив крылья над телом, чтобы они не теряли чешуйки.

Очень многих ночных и сумеречных насекомых привлекает свет. На него летят мухи, бабочки, многие жуки, цикады, некоторые перепончатокрылые, сеноеды, поденки, веснянки, ручейники уховертки. Этим можно воспользоваться для их сбора.

Обитателей подкоровой среды и древесины собирают с помощью отслаивания коры и расщепления древесины заселенных деревьев, неокоренного лесоматериала и пней или при осмотре стволов усыхающих, сухостойных и срубленных деревьев, привлекающих насекомых-ксилофагов и их энтомофагов.

Многих представителей лесных насекомых разных систематических и экологических групп можно собрать путем «кошения» сачком на траве, цветущих растениях, листьях и хвое, стряхивая насекомых, обитающих в кроне деревьев, в сачок или на полог, расстеленный под деревом. Обитателей подстилки отлавливают, разбирая и осматривая ее или устанавливая специальные ловушки. Многие виды насекомых можно найти под сложенными кучами порубочных остатков, лежащими бревнами и камнями, в компосте и перегное, почве (преимущественно в корнеобитаемом слое).

Существуют разные способы усыпления и консервации собранных насекомых. Их помещают в заранее приготовленную морилку — банку с плотно закрывающейся пробкой, на ее дно под картонный кружок помещают быстро действующий инсектицид (вату, пропитанную серным или уксусным эфиром, хлороформом или четыреххлористым углеродом, кусочки резины, пропитанные дихлорэтаном и т.п.). Банку наполняют вырезанной спиралью полоской бумаги, хорошо впитывающей влагу. Через некоторое время содержимое банки раскладывают на расстеленном листе бумаги или на подносике и пинцетом выбирают насекомых для последующей наколки на энтомологические булавки. Бумагу из морилки сжигают или закапывают,

соблюдая меры предосторожности, чтобы она не попала в места, доступные животным и человеку.

В полевых условиях для хранения насекомых часто используют ватные матрасики. Их изготавливают из гигроскопической белой ваты, уложенной слоем на лист бумаги. Края листа загибают и склады-

вают так, чтобы они прикрывали вату, положенных на нее насекомых и немного заходили друг на друга. В матрасик вкладывают этикетку о месте и дате сбора насекомых. Форма и размер матрасиков зависят от величины ящика, в который их складывают по мере заполнения насекомыми.

Мелких насекомых с твердыми покровами (например, жуков короедов) и личинки насекомых усыпляют и хранят в банках и пробирках с консервирующей жидкостью (70 %-й спирт или 4 %-й формалин). Личинок хрущей, усачей, златок и других червеобразных личинок со светлыми покровами и большим содержанием жира в тканях предварительно обрабатывают крутым кипятком (способ быстрой фиксации) в течение 2 — 5 мин (в зависимости от крупности личинок). После чего дают остыть, а затем помещают в 70%-й спирт или 2—5%-й раствор формалина.

Для гусениц можно изготовить фиксирующую жидкость, позволяющую сохранить окраску тела в течение 5 — 6 мес., а темные тона рисунка — в течение 5 лет и более. Для ее приготовления берут две части салициловой кислоты и растворяют в 100 мл спирта (96°), затем одну часть поваренной соли растворяют в 100 мл дистиллированной воды; растворы смешивают и хранят в темной посуде. Через сутки фиксатор готов к употреблению.

Собранных насекомых накалывают на энтомологические булавки определенным способом (рис. 2), у крылатых насекомых расправляют крылья на расправилке.

Кладки яиц обычно собирают вместе с субстратом или частями растений. На некоторое время их помещают в морилку, затем высушивают. Куколки и коконы насекомых хранят в спирте или высушивают, помещают в коробки или накалывают на энтомологические булавки для дальнейшего использования в биологических коллекциях.

Образцы повреждений консервируют и хранят в зависимости от характера поврежденного объекта. Галлы берут вместе с растением, на котором они найдены. Необходимо сохранить галлы и виде герба

рия повреждений. Минированные листья и хвою также хранят в виде гербарных образцов и в бумажных пакетиках.

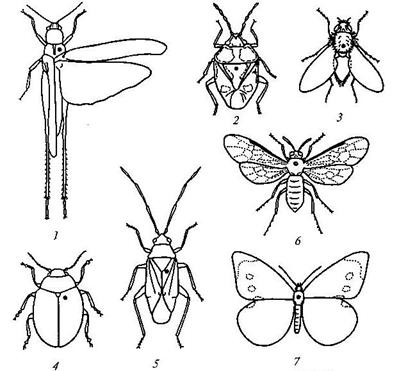

Рис. 2. Правильное накалывание насекомых (по Н.Н. Богданову-Катькову):

1 — прямокрылых; 2 — клопов-щитников; 3 — мух; 4 — жуков; 5 — клопов-слепняков; 6 — перепончатокрылых; 7 — бабочек

Снятую с дерева кору с ходами короедов и других стволовых вредителей сразу же выпрямляют и высушивают в гербарной сетке или под прессом в расправленном виде. Образцы поврежденной древесины выкалывают или вынимают так, чтобы были видны характерные ходы насекомых и находящаяся в них буровая мука, опилки и другие следы деятельности вредителя.

Весь собранный коллекционный материал снабжается этикетками, без которых он не имеет учебной и научной ценности.

Насекомых, монтируемых на булавке, сопровождают двумя этикетками:обычной, где указывают пункт, дату сбора и фамилию сборщика, и подробной (экологической), куда записывают сведения об условиях среды, кормовом растении и другие, характеризующие деятельность насекомого. Этикетки пишут тушью тонким пером на стандартных листках плотной бумаги прямоугольной (18×8 мм) фор-

мы. После установления вида насекомое, наколотое на булавку, снабжают еще одной этикеткой с указанием его названия, а также фамилии определившего его автора.

Более подробные сведения о коллекционировании насекомых и методах их хранения содержатся во вводной части всех энтомологических определителей.

Источник