Научная электронная библиотека

3.4. Почвенный покров

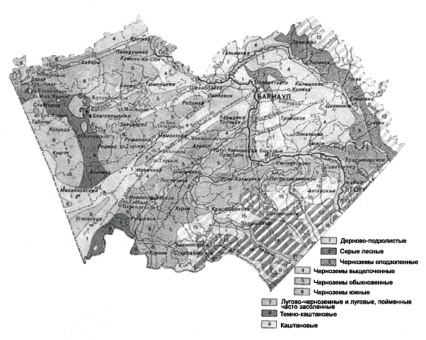

Земли Алтайского края весьма разнообразны по почвенному плодородию, водным свойствам и тепловому режиму (Н.И. Базилевич, П.И. Шаврыгин, 1959; О.И. Антонова с соавт., 1986). Здесь встречаются практически все ландшафты умеренных широт. По данным Алтайского НИИСХ, почвенный покров сложен более, чем 30-ю типами почв, занимающих свыше 900 тыс. га засолённых земель, 570 – пойменных, 1140 – эродированных, 1240 тыс. га – склоновых земель с крутизной свыше 5° (табл. 23).

Состав и соотношение основных типов почв Алтайского края

(по Государственному докладу…, 2011)

От общей площади, %

Типы и подтипы почв Алтайского края разнообразны, основу земледелия составляют чернозёмы: обыкновенные, выщелоченные, южные и оподзоленные, а также каштановые почвы (рис. 20).

Рис. 20. Почвы Алтайского края (по Атласу …, 1991)

В пределах геоморфологических частей Алтайского края выделяют следующие почвенные зоны (В.П. Олешко, В.В. Яковлев, Е.Р. Шукис, 2005; Государственный доклад…, 2011):

1. Зона каштановых почв сухих степей.

2. Зона чернозёмов засушливой и умеренно засушливой колочной степи.

3. Зона выщелоченных чернозёмов и серых лесных почв средней лесостепи.

4. Зона оподзоленных и выщелоченных чернозёмов, тёмно-серых и серых лесных почв предгорий Салаира.

5. Зона чернозёмов предгорных равнин, предгорий и низкогорий Алтая.

6. Пояс горно-лесных почв низкогорий, среднегорий и высокогорий Алтая.

Зона каштановых почв сухих степей – наиболее засушливая почвенная зона Алтайского края, протянувшаяся вдоль западных границ и уходящая за его пределы в Павлодарскую область Казахстана. По геоморфологическим условиям зона относится к Кулундинской низменности, представляющей собой плоскую или слабоволнистую равнину. Южная часть зоны прорезана долиной реки Алей и двумя (Барнаульской и Касмалинской) ложбинами древнего стока, образовавшими здесь обширную дельту и заполненными песчано-супесчаными отложениями. Почвы в западной части Кулундинской природно-экономической зоны преимущественно каштановые, суглинистые и легкосуглинистые, в приборовой части – супесчаные. Почвенный покров восточной Кулунды представлен южными и обыкновенными чернозёмами. По границе с Западно-Кулундинской подзоной в почвенный комплекс входят тёмно-каштановые почвы (В.П. Олешко, В.В. Яковлев, Е.Р. Шукис, 2005; Государственный доклад…, 2011).

Легкий гранулометрический состав пород и почв, безлесье территории, отсутствие естественной растительности в связи с массовой распашкой земель, наличие сильных ветров в мае-июне, когда почва не защищена культурной растительностью, создают благоприятные условия для развития ветровой эрозии, которая вместе с дефицитом влаги является основным условием, препятствующим росту урожайности сельскохозяйственных культур.

В земледельческом отношении зона каштановых почв резко обособляется от всех других почвенных зон. Основными факторами, снижающими плодородие почв этой зоны и обеспечивающими получение гарантированных урожаев, являются: низкая влагообеспеченность, связанная с аридностью климата; развитие ветровой эрозии; ограниченные запасы основных элементов почвенного плодородия.

Важнейшей задачей в зоне сухой степи следует считать сохранение и накопление в почве влаги агротехническими, лесомелиоративными и другими мероприятиями.

Зона чернозёмов засушливой и умеренно-засушливой колочной степи – самая большая по территории в Алтайском крае, занимает центральную часть древнеаллювиальных равнин. Границами её на северо-востоке и востоке является р. Обь, на юго-востоке и юге – долины рек Алея и Чарыша, на юго-западе и западе – зона каштановых почв сухих степей, на северо-западе эта зона постепенно переходит в среднюю лесостепь Новосибирской области. Преобладающие почвы Приалейской природно-экономической зоны – чернозёмы южные и обыкновенные в комплексе с маломощными среднесуглинистыми и выщелоченными. В центральной части Приобской природно-экономической зоны преобладают чернозёмы обыкновенные среднегумусные среднемощные среднесуглинистые. В северной части почвенный покров представлен, преимущественно, обыкновенными и выщелоченными чернозёмами. Зона характеризуется расчленённым рельефом, значительная часть пахотных земель расположена на склонах и подвержена совместному проявлению ветровой и водной эрозии (В.П. Олешко, В.В. Яковлев, Е.Р. Шукис, 2005; Государственный доклад…, 2011).

На почвах, подверженных эрозии, в прошлые годы были созданы лесополосы для снегозадержания и обеспечения предвегетационного увлажнения почвы (В.В. Вольнов, А.В. Бойко, 2010). Однако в последнее время они не окультуриваются и их почвозащитный эффект невелик. Несмотря на это, лесополосы выполняют важную экологическую функцию – содействуют сохранению многих биологических видов растений и животных, поддерживают разнообразие энтомофильных насекомых в природе, активных опылителей полевых и луговых культур.

Зона выщелоченных чернозёмов и серых лесных почв средней лесостепи расположена на Бийско-Чумышской возвышенной равнине и на древних террасах Оби. В почвенном покрове преобладают чернозёмы выщелоченные и оподзоленные, а также различные подтипы серых лесных почв. Высокая дренированность территории определяет практическое отсутствие гидроморфных и сравнительно слабое развитие полугидроморфных почв. Выщелоченные чернозёмы занимают 57 % от общей площади зоны. Этот тип чернозёмов располагается по вершинам и склонам широких увалов, в настоящее время практически полностью распаханных (В.П. Олешко, В.В. Яковлев, Е.Р. Шукис, 2005; Государственный доклад…, 2011).

Чернозёмы выщелоченные Бийско-Чумышской природно-экономической зоны характеризуются следующими агрохимическими показателями (Агрохимическая …, 1979): содержание гумуса 7,1 %; реакция среды в почвах нейтральная или близкая к нейтральной (5,6–6,0; 6,1–7,0); содержание подвижного фосфора по Чирикову высокое (15,1–20,0 мг на 100 г почвы); содержание обменного калия в почве по Чирикову также высокое (12,1–18,0 мг на 100 г почвы).

На серые и тёмно-серые лесные почвы приходится более 20 % территории и приурочены они к склонам, логам и речным долинам. В пашню вовлечено только 14 % серых лесных почв, значительные их площади заняты сенокосами и пастбищами. Особенность почвенного покрова данной зоны – низкие запасы гумуса, что в целом снижает общее плодородие почв. При этом серые лесные почвы отличаются от выщелоченных чернозёмов меньшей мощностью гумусового горизонта и, соответственно, меньшим содержанием гумуса.

Почти все почвенные разности средней лесостепи обладают сравнительно высоким естественным плодородием, что позволяет получать здесь устойчивые урожаи зерновых культур.

Зона оподзоленных и выщелоченных чернозёмов, тёмно-серых и серых лесных почв предгорий Салаира располагается неширокой полосой за Чумышом и приурочена к предгорной равнине Салаирского кряжа. Пашня составляет 29 % от общей площади сельскохозяйственных угодий, а кормовые угодья – 45 %. Основная часть пашни расположена на чернозёмах, а сенокосы и пастбища – частично на чернозёмах, серых лесных, луговых и аллювиальных почвах. При этом в пашне серые лесные почвы занимают около 22 %, а в кормовых угодьях – 32 %. В почвенном покрове Присалаирской природно-экономической зоны преобладают оподзоленные чернозёмы и тёмно-серые лесные почвы. Сложный рельеф является причиной сильно развитой водной эрозии, наносящей ущерб почвенному плодородию (В.П. Олешко, В.В. Яковлев, Е.Р. Шукис, 2005; Государственный доклад…, 2011).

Зона чернозёмов предгорных равнин, предгорий и низкогорий Алтая является нижней ступенью вертикальной поясности северо-западного, северного и северо-восточного Алтая и занимает пространство южнее рек Бии, Чарыша и юго-восточнее среднего течения р. Алея. В настоящее время значительная часть территории распахана, наиболее крупные массивы пашни располагаются по подгорным и предгорным равнинам и увалистым предгорьям. Почвенная зона характеризуется высоким уровнем современного хозяйственного освоения, где пашня занимает более 50 % от общей площади. Пахотные земли располагаются на чернозёмах (около 88 %), под кормовые угодья используются лугово-чернозёмные, луговые, аллювиальные и другие почвы (В.П. Олешко, В.В. Яковлев, Е.Р. Шукис, 2005; Государственный доклад…, 2011).

В западной части Приалтайской природно-экономической зоны сформированы южные и обыкновенные чернозёмы, а в северо-восточной – обыкновенные. Почвы характеризуются достаточно высоким плодородием, однако здесь проявляется как ветровая, так и водная эрозия, причём водная – преимущественно в восточных и южных районах. Значителен смыв почвы в холмисто-сопочных предгорных частях зоны.

В Алтайской природно-экономической зоне преобладают тучные и выщелоченные чернозёмы с высоким содержанием гумуса и хорошей водоудерживающей способностью. Значительные площади занимают горные лесные почвы.

Пояс горно-лесных почв низкогорий, среднегорий и высокогорий Алтая незначительно вовлечён в земледельческий оборот и характеризуется контрастным плодородием. Эти почвы используются в основном в качестве естественных кормовых угодий при строгой регламентации сенокосо-пастбищеоборотов. В низкогорьях Алтая сформированы почвы чернозёмного типа – оподзоленные и, большей частью, выщелоченные чернозёмы. На вершинах холмов и южных склонах распространены небольшими пятнами слаборазвитые чернозёмные почвы. Они непахотнопригодны, содержат очень много гумуса (10–18 %). В межувалистых понижениях, в долинах водотоков, формируются плодородные лугово-болотные, луговые, чаще чернозёмно-луговые и лугово-чернозёмные почвы.

В среднегорьях распространены горно-лесные, а также горно-лесные чернозёмовидные почвы. На Бие-Катунском холмисто-увалистом низкогорном междуречье развиты дерново-глубокоподзолистые почвы. В междуречье Бии и Катуни, на правобережье среднего и нижнего течения Бии расположены горно-лесные серые оподзоленные почвы. На склонах и прилавках древних высоких террас рек пятнами встречаются горно-лесные перегнойно-карбонатные почвы.

В высокогорном поясе, выше горно-луговых или горно-лесных, сосредоточены горно-тундровые почвы (Почвы…, 1973).

Горные почвы только частично вовлечены в производство зерновых культур, так как они используются, в большинстве случаев, для выращивания кормов, необходимых развитому здесь мясо-молочному животноводству.

Почвенные особенности рассматриваемой территории определяют систему удобрений зерновых культур, влияющую на экономические показатели земледелия. Природные зоны края по содержанию гумуса очень разнообразны: данный показатель изменяется от 2,5–3,0 % в Западно-Кулундинской зоне, до 8,1–9,0 % – в Алтайской (табл. 24).

Почвенные показатели природно-сельскохозяйственных зон Алтайского края

(по В.В. Вольнову, А.С. Давыдову, 2006)

Источник

Почвы

Почвы Алтайского края сформированы в четвертичный период под влиянием разнообразных факторов: климата, рельефа, растительности. В крае встречаются почти все известные типы почв умеренного пояса. В размещении их наблюдается зональность: на равнинах — с запада на восток, в горах — в соответствии с вертикальной поясностью. На равнинах края широтная зональность в распределении почв нарушается в связи с особенностями климата. На западе края расположена область засушливого климата, которой соответствуют каштановые почвы сухих степей. К востоку количество осадков постепенно повышается, соответственно каштановые почвы сменяются черноземными. На востоке края черноземные почвы сливаются с лесными почвами Салаирского кряжа. На юге почвы равнин смыкаются с почвами Алтайских гор.

Важнейшие типы почв

Каштановые почвы распространены на западе в виде полукруга, примыкающего к границе края. Для произрастания растительности каштановые почвы имеют вполне благоприятную комковатую структуру и достаточное количество питательных веществ. Но это самый засушливый район края, и использование плодородных почв ограничено недостатком влаги. Среди каштановых почв, в пониженных участках и по берегам озер встречаются пятна солонцов и солончаков.

К востоку от зоны каштановых почв расположена широкая полоса самых плодородных черноземных почв, содержащих от 4 до 7% гумуса, с мощным слоем перегноя. В степях находятся южные черноземы, в лесостепях — обыкновенные, на Бие-Чумышской возвышенности — оподзоленные. В лесостепях края черноземные почвы чередуются с дерново-подзолистыми.

Смена почв в горах происходит через небольшие промежутки — вертикальные пояса, по мере изменения высоты и климата. Горные почвы имеют небольшую мощность горизонтов. Черноземные почвы предгорий и пологих склонов низкогорья сменяются серыми лесными и различными горнотаежными подзолистыми почвами, которые в отличие от равнинных не имеют четко выраженного перегнойного и подзолистого горизонтов. На крутых склонах преобладают почвы с грубо- щебенистым механическим составом. В лесах Горного Алтая с плотным покровом травянистой растительности интенсивно накапливается перегной, образуются горноподзолистые почвы. По склонам гор вода стекает, не успевая просачиваться и промывать гумус, поэтому мощность его увеличивается. Болотные почвы в горах занимают увлажненные участки.

Горночерноземные и горнокаштановые почвы встречаются на небольших участках горных степей, расположенных на плато, по долинам и межгорным котловинам.

Горные бурые и горнокаштановые почвы имеют менее мощный слой перегноя, чем на равнине, и значительную щебенистость. Среди бурых и каштановых горных почв встречаются солончаки. В высокогорных частях Алтая расположены горнолуговые и горнотундровые почвы. На горнолуговых почвах, богатых перегноем, находятся альпийские луга. Горнотундровые почвы — влажные, заболоченные, они занимают большую площадь, чем горнолуговые, и чередуются с участками, лишенными почв, и с болотами; завалены щебенкой или прослоены каменистым грунтом.

Источник

Научная электронная библиотека

3.1. Рельеф

Территория Алтайского края отличается большим разнообразием рельефа: плоские равнины (Кулундинская), плато и возвышенности (Приобское плато, Бийско-Чумышская возвышенность) и ограниченные Предалтайской и Предсалаирской предгорными равнинами горы (Салаирский кряж и часть Русского Алтая) (В.С. Ревякин, 2004).

В западной части территории края располагается Кулундинская равнина, плоская, с малыми уклонами, с минимальной отметкой 96 м. Внешний облик равнины формируют многочисленные бессточные впадины с округлыми озёрами, бугры и гряды, созданные ветром и водой.

Южная часть Кулундинской равнины, расположенная в пределах края, полого наклонена в направлении на юго-запад, образована песчаными отложениями протекавших здесь в прошлые эпохи водотоков. Для равнинных рек (Кулунда, Бурла, Суетка, Кучук) характерны неглубокие долины, извилистые русла, невысокие и широкие уступы террас.

Считается, что менее высокая западная часть Кулундинской равнины когда-то была занята огромным водоёмом. Постепенное сокращение размеров водной поверхности отмечено в высотном положении террасовых уровней. На высотах 115–155 м многие террасы имеют концентрическую форму. Формирование нижних террас продолжается и в настоящее время. Более древние верхние террасы разрушены водной эрозией, встречающиеся на равнине гривы – результат этого разрушения. Ориентированы они в основном с севера на юг, их высота составляет не более 2 м.

Далее к востоку, уступом высотой 50–100 м поднимается Приобское плато с густой сетью балок и оврагов, долин небольших водотоков. Максимальная высота плато – 324 м, главная черта его рельефа – ложбины стока древних водных потоков ледникового происхождения, вытянутые с юго-запада на северо-восток. Их ширина достигает 20 км, глубина изменяется от 50 до 100 м, днища выстланы песками.

Невысокий (400–500 м) Салаирский кряж дугой в 300 км, вытянутой к северо-востоку, отделяет Алтайский край от Кемеровской области.

Предалтайская предгорная равнина раскинулась у подножия Алтайских хребтов. Холмы, увалы, массивы мелкосопочника – характерные черты её рельефа.

В пределах Алтайского края находится только северная часть горной системы Алтая: хребты Колыванский, Тигирекский, часть Коргонского, Бащелакского, Ануйского, Чергинского, Семинского. По направлению к югу высота хребтов Алтая увеличивается и достигает 3000–4000 м.

К западной и юго-западной окраинам гор Алтая примыкает полоса возвышенных равнин – переходная зона от гор к равнинам. Местность здесь постепенно повышается к горам. На равнине сначала появляются отдельные небольшие холмы и сопочки, сложенные коренными породами, затем небольшие группы холмов и увалов, окружающих обширные замкнутые котловины, выполненные рыхлыми породами (Г.В. Занин, 1958).

Близ долин крупных рек возникает типичный приречный мелкосопочник. Рельеф становится все более неровным, вначале увалисто-холмистым, а затем увалисто-сопочным. По мере нарастания абсолютных высот увеличивается густота и глубина расчленения.

Вдоль северного фаса Алтая предгорная зона имеет другой характер. Здесь низкие, а местами и средние горы высоким (300–500 м) резким уступом обрываются к подгорным аккумулятивным, почти плоским равнинам.

Вновь предгорья, осложненные сопками, появляются на востоке на Катунско-Бийском междуречье, здесь они представлены сильно расчленёнными холмисто-увалистыми возвышенностями. Абсолютные высоты водоразделов равны 350–450 м, а в отдельных точках достигают 475–496 м. Долины рек врезаны на глубину 100–200 м, балки – на 50–100 м. Древние породы перекрыты бурыми суглинками четвертичного возраста, которые и снивелировали все неровности древнего рельефа. В настоящее время это густо и глубоко расчленённая увалистая и холмисто-увалистая равнина. Речные долины здесь имеют чёткие контуры. Расширенные участки рек сильно заболочены. Водотоки углубили до 7–10 м русла и практически не заливают пойм. Во время половодья вода сильно размывает берега, формируются новые поймы.

Учитывая различия в геологическом строении и морфологии, в предгорной зоне выделено две группы типов рельефа (Г.В. Занин, 1958):

1. Высокие предгорья – древние денудационные возвышенности на дислоцированном основании с маломощным покровом четвертичных рыхлых отложений.

2. Аккумулятивные предгорные и подгорные равнины на дислоцированном и пластовом основании коренных пород, перекрытых толщей мелкозернистых пород различной мощности; первые тяготеют к горам, вторые – к равнинам.

Высокие предгорья. Характеризуются абсолютными отметками 300–500 м и глубиной расчленения от 80 до 200 м. Сложен рельеф дислоцированными палеозойскими породами: различными сланцами, гранитами, песчаниками и др., перекрытыми маломощным (2–5 м) слоем покровных (делювиальных) суглинков. На склонах южной экспозиции часто суглинки бывают размытыми и на поверхность выходят коренные породы. На склонах северной экспозиции покров суглинков наиболее мощный.

В пределах высоких предгорий чётко выделяются районы с увалистым, холмисто-увалистым, мелкосопочно-увалистым и сопочно-увалистым рельефом. Высокие предгорья не составляют сплошной полосы, а образуют отдельные большие массивы, которые представляют собой отроги низких гор, внедряющихся далеко в предгорные равнины.

Для западных высоких предгорий характерно наличие значительного количества изолированных сопок и приречного мелкосопочника, сложенных коренными скальными породами. Здесь меньше мощность рыхлого покрова, чаще встречаются скелетные почвы. Сопки и мелкосопочник не вовлечены в земледельческий оборот. Обрабатываемые земли занимают, в основном, поверхности широких водораздельных увалов и межсопочных понижений. Значительная часть сельскохозяйственных угодий размещается в долинах рек и широких балках.

Для Катунско-Бийских предгорий характерны большая глубина расчленения и наличие крутых склонов; покров рыхлых отложений здесь более мощный, а выходы коренных пород сравнительно редки. Пахотно-пригодные угодья размещены на поверхности увалов и холмов, имеющих уклоны не более 3–6°. Склоновые земли используются под сенокосы и пастбища. В период освоения целинных земель были частично распаханы более крутые склоны (более 6°), что способствовало водной эрозии.

Предгорные аккумулятивные равнины на западе опоясывают область Алтайских гор, имеют абсолютные высоты 200–400 м и глубину расчленения до 100 м. В геологическом строении равнин принимает участие толща делювиально-пролювиальных, в основном, суглинистых отложений четвертичного возраста. Мощность этой толщи, при приближении к высоким предгорьям или горам, уменьшается. Коренные породы (песчано-глинистые палеогеновые или песчанико-сланцевые и гранитные палеозойские) всюду вскрываются долинами и крупными балками. В западной части предгорных равнин кристаллические сланцы и граниты местами выходят на поверхность и образуют небольшие сопочки.

Предгорные аккумулятивные равнины представляют собой пологонаклонные слаборасчленённые плоские поверхности с изредка встречающимися на юго-западе низкими, расплывчатой формы, сопками. Ближе к горам или около высоких предгорий они выше и глубоко расчленены, принимают вид увалов. Значительная часть территории предгорных равнин распахана и используется в земледелии, однако оно затруднено сложной конфигурацией полей.

Предалтайская равнина, расположенная между притоком р. Оби (р. Бия) и Алтайскими горами, характеризуется наиболее мощной толщей рыхлых аккумулятивных отложений. Здесь равнина примыкает непосредственно, без всяких переходов, к горам.

Абсолютная высота равнины на юге у гор составляет 270–350 м, к северу понижается до 250–200 м. Междуречья представляют собой пологонаклонные плоские равнины, сложенные делювиально-пролювиальными отложениями значительной мощности. Вблизи гор они имеют резко выраженный асимметричный профиль, правые берега всех рек крутые, высокие, местами видны выходы кристаллических пород, образующие широкие куполообразные возвышения.

Все низменности Предалтайской равнины заняты долинами рек Катуни, Песчаной, Ануя и др. Долины этих рек, выйдя из гор, резко расширяются и на севере сливаются в одну аллювиальную равнину Смоленской террасы (200–210 м). В настоящее время эти равнины сильно размыты реками и в долинах образовались большие площади более низких террас.

Верховья долин рек, берущих начало на равнине у подножия гор, сильно расширены и заболочены. Широкие долины рек имеют, в основном, три террасы: первая высотой 2–4 м (пойма); вторая – 7–10 м и третья – 15–20 м. В долине р. Песчаной четко выражены пойма и четыре надпойменные террасы. Для этих террас характерны следующие высоты: пойма 1,5–2,5 м; первая надпойменная – 6 м; вторая надпойменная – 9 м; третья надпойменная – 16–18 м и четвертая надпойменная – 26 м. В верхней части все террасы, за исключением поймы, сложены бурыми лёссовидными суглинками. Суглинки нижних террас менее облессованы. Пойма, в основном, сложена песками, иногда иловатыми. Ближе к горам – галечником, а в нижнем течении реки – суглинками и супесями. Ширина поймы достигает 2–3 км. Поверхность её сильно изрезана старицами. На пойме много озёр, кочковатых болот, западин и других, менее выраженных в рельефе понижений.

Ширина надпойменных террас непостоянная и колеблется от нескольких сотен метров до нескольких километров. В рельефе надпойменных террас много общего: они имеют выровненную поверхность и обилие отрицательных форм рельефа в виде стариц. Наиболее четко выражены старицы на первой и второй надпойменных террасах. Старицы первой надпойменной террасы практически не отличаются от стариц поймы. Здесь также много озёр и чётко просматриваются старые русла. На второй надпойменной террасе, большей частью на месте стариц, образовались кочковатые болота, вытянутые по определённым линиям и много понижений, представляющих различные стадии превращения стариц в западины. На третьей надпойменной террасе болота встречаются реже, но много западин. На поверхности четвёртой надпойменной террасы распространены только одни западины, которые потеряли признаки пойменного происхождения.

В условиях Предалтайской равнины образование западин происходит, в основном, за счёт преобразования различных понижений – стариц путем их заиливания и выполаживания склонов.

Лесостепная зона характеризуется развитой гидрографической сетью и интенсивным проявлением эрозионных процессов. Переходя в предгорья, лесостепь приобретает более сложные формы рельефа, затрудняющие обработку почв (В.Е. Мусохранов, 1979; В.М. Важов, 1997).

Территория Целинного района, где проведена основная часть наших полевых исследований, в геоморфологическом отношении расположена на Бийско-Чумышской возвышенности, в восточном среднерасчленённом районе. Густота эрозионной сети не превышает 0,9–2,0 км/км2. Углы наклонов склонов до 3–12°, преобладающие – до 3°. Данный район имеет характер волнистой равнины, высота которой постепенно увеличивается от 280–300 м на севере до 350–400 м на юге. В целом рельеф территории представляет собой увалисто-волнистую равнину. Волнистость обусловлена наличием отрицательных элементов рельефа: долин рек, логов и положительных – увалов. Общий уклон территории – с юго-запада на северо-восток (Почвы…, 1980; Л.М. Бурлакова, Л.М. Татаринцев, В.А. Рассыпнов, 1988).

Все мероприятия противоэрозионной организации территории в условиях сложного рельефа должны предусматривать защиту почв от различных процессов, снижающих плодородие (табл. 17).

Агроэкологическая характеристика пахотных земель Алтайского края

(Вольнов, Мухин, 1999; по В.В. Вольнову, А.С. Давыдову, 2006)

Источник