Методы изучения реологических свойств почв

Рубрика: Технические науки

Дата публикации: 18.04.2016 2016-04-18

Статья просмотрена: 264 раза

Библиографическое описание:

Сaйлaубeкулы, Рустeм. Методы изучения реологических свойств почв / Рустeм Сaйлaубeкулы. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2016. — № 8 (112). — С. 291-294. — URL: https://moluch.ru/archive/112/28642/ (дата обращения: 11.12.2021).

Структурно-механические (реологические) свойства почв изучают по реологическим кривым течения (основной и дополнительной), получаемых на ротационных вискозиметрах [1]. Прибор РЕОТЕСТ-2 представляет собой ротационный вискозиметр с внутренним вращающимся цилиндром и предназначен для исследования реологических свойств ньютоновских жидкостей с высокой вязкостью, а также структурированных дисперсных систем (рис. 1). На данном приборе можно измерять следующие аномалии текучести: структурную вязкость, дилатансию, пластичность (предел текучести), тиксотропию и реопексию. Так как в почве мы обнаруживаем все виды перечисленных аномалий текучести, этот прибор подходит для почвенных исследований. Поскольку особенностью многих связнодисперсных систем является медленное установление стационарного потока в процессе течения, то применение ротационных вискозиметров правомерно, так как они допускают необходимую выдержку в процессе измерения скорости течения.

Рис. 1. Иономер U-500 и РЕОТЕСТ-2

РЕОТЕСТ-2 является двуосным прибором, в комплекте 5 измерительных устройств. Для почвенных исследований при влажности максимального набухания более всего подходит устройство «Н/Н» в диапазоне скоростей от 0,17 до 145,8 с -1 . Рабочим органом прибора является система двух коаксиальных цилиндров: внешний цилиндр неподвижен, внутренний вращается с заданной скоростью. Исследуемая почвенная паста помещается в зазор между цилиндрами. При вращении внутреннего цилиндра прилегающий слой почвенной пасты захватывается им, более удаленные концентрические слои имеют меньшую угловую скорость, а слой внешнего цилиндра — неподвижен. В Реотесте-2 задается угловая скорость вращения цилиндра и измеряется момент вращения на внутреннем цилиндре. Момент вращения определяется реакцией образца на приложенную к нему деформацию. По измеренному моменту вращения, пропорциональному показанию индикаторной шкалы прибора α, рассчитывается напряжение сдвига Р (дин/см 2 =10– 1 Па), возникшее при данной деформации, и структурная (эффективная) вязкость η (пуаз).

Для получения сравнимых реологических характеристик деформационное поведение почв изучается в одинаковом физическом состоянии — в вязко-пластичной консистенции. Понятие одинаковое физическое состояние подразумевает, что при разной влажности почва содержит воду одинаковых категорий, что может проявиться в одинаковом поведении почв при механическом воздействии.

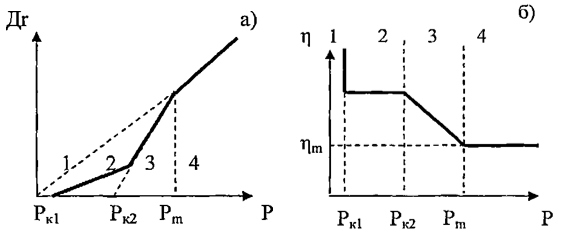

В ходе анализа получают две реологических кривых. Основная реологическая кривая отражает зависимость скорости деформации (Дr, 1/с) от напряжения сдвига (Р, дин/см 2 ), дополнительная — зависимость структурной вязкости (η, пуаз) от напряжения сдвига (Р, дин/см 2 ).

Реологические исследования позволяют получить следующие параметры:

− Рк1 — первое критическое напряжение сдвига, соответствующее началу течения пасты (условный предел текучести, предел Шведова);

− Рк2 — второе критическое напряжение сдвига, соответствующее началу разрушения (динамический предел текучести, бингамовское напряжение сдвига), течение происходит при постоянной пластической (бингамовской) вязкости ηm * . Значение Рк2 получают продолжением прямолинейного участка реологической кривой при Р>Рк1 до пересечения с осью Р. Выделение на реологической кривой Рк1 и Рк2 указывает на наличие коагуляционных структур;

− Рm — напряжение сдвига, соответствующее полному разрушению структуры, достигается полная минимальная вязкость ηm (кривая структурной вязкости идет параллельно оси абсцисс);

− Ркон — предел текучести восстановленной структуры. Если Ркон * — шведовская вязкость;

− ηm * — бингамовская вязкость (вязкость пластического течения — критерий полноты разрушения связей);

− ηm — минимальная структурная вязкость;

− ηк — конечная эффективная вязкость исследуемой системы, которая соответствует наименьшей скорости деформации (Дr=0,17 об/с) по обратной реологической кривой;

− ΔS — удельная мощность разрушения структуры;

− (ηk/ ηрк1) — отношение конечной вязкости пасты к начальной характеризует способность структур к восстановлению;

− (Рm/Рk1) — отношение напряжения сдвига максимального разрушения структуры к первому критическому напряжению сдвига, характеризует прочность коагуляционных связей между почвенными частицами, чем выше отношение, тем прочнее структура;

− (РК1/РК2) — отношение первого критического напряжения сдвига ко второму показывает наличие дилатантных свойств;

− (Рк2/ηm * ) — отношение второго критического напряжения сдвига к бингамовской вязкости характеризует бингамовскую пластичность (тиксотропность): чем оно выше, тем сильнее в почве выражена способность к тиксотропному разжижению;

− (Рк2/Рк1) — отношение характеризует диапазон напряжений, в котором происходит разрушение структуры (чем отношение больше, тем прочнее структура).

Рис. 2. Реологические кривые: а) основная; б) дополнительная

На рис. 2 показаны реологические кривые идеальной коагуляционной тиксотропной структуры [2].

На кривой можно выделить четыре участка, соответствующих определенному физическому состоянию структуры.

1. Р Рm, Рm — предел прочности, соответствующий разрушению структурных связей, ηm — наименьшая структурная вязкость при Р=Рm.

Процессы деформации и ориентации практически завершены. Кривая течения опять принимает линейный характер, система течет с постоянной вязкостью ηm. В сильно структурированных системах область кривой течения не достигается, так как уже при меньших напряжениях сдвига начинается турбулентный поток [3].

Хорошо оструктуренная прочноагрегированная почва и совсем бесструктурная (в агрономическом отношении) грубого гранулометрического состава могут иметь одинаковые высокие значения пределов прочности. Однако их деформационное поведение и характер реологических кривых будет резко отличаться.

- Щукин Е. Д. Физико-химическая теория прочности дисперсных структур и материалов // Физико-химическая механика природных дисперсных систем / Под ред. Щукина Е. Д. и др. — М.: Изд-во МГУ. 1985. 72–90 с.

- Щукин Е. Д., Перцов А. В., Амелина Е. А. Коллоидная химия. — М.: Изд-во МГУ. 1982. 348 с.

- Абрукова Л. П. Тиксотропные свойства почв // Депон. научн. отчёт. № 7.1977.141 с.

Источник

Реологические свойства грунта

Прочностные свойства грунтов

При воздействии возрастающей нагрузки (рис. 1) на грунт вначале (от 0 до Р1) происходит уплотнение грунта, в результате которого деформация носит линейный характер и осадка S1 со временем затухает, затем при увеличении нагрузки от Р1 до Р2 в грунте, помимо деформаций уплотнения, начинаются деформации локальных сдвигов S2, что приводит к нарушению линейного характера деформации – она продолжает равномерно нарастать – S3. Таким образом, в начале II стадии возникают предпосылки нарушения прочности грунта. При дальнейшем возрастании нагрузки до Р3 локальные сдвиги получают развитие во всей толще грунта основания, деформация нарастает без увеличения нагрузки и в конце этой фазы происходит выпор грунта из-под сооружения под действием сдвигающих сил и его разрушение.

Это явление характеризует прочностные свойства дисперсных грунтов, обусловлено сопротивлением грунтов сдвигу и выражается либо в потере прочности основания, либо в нарушении устойчивости откосов земляных сооружений.

Такое разделение деформаций достаточно условно, так как в любом массиве грунта под действием внешних сил возникают как сближение частиц, так и элементарные сдвиги. Однако при преобладании процесса уплотнения происходит деформация сжатия (осадка), а при повсеместном развитии сдвигов – потеря прочности и разрушение грунта.

Рис. 1. График деформации

Деформативные свойства грунтов

Деформативные свойства грунтов проявляются в изменении формы и объема при воздействии на грунт внешних усилий, не приводящих к разрушению.

Как рыхлые, так и связные, глинистые грунты при приложении нагрузок уплотняются, т.е. уменьшают свою пористость, что приводит к изменению их формы: уменьшению мощности слоя, понижению отметок поверхности нагружаемой площадки, уменьшению высоты сжимаемого образца в лабораторном приборе. Такое изменение называется деформацией.

Описываемые деформации происходят под действием напряжений, возникающих в грунте после приложения внешней нагрузки. Они тем значительнее, чем больше величина прилагаемой нагрузки и зависят от первоначального состояния грунта: его вида, структуры, пористости, состава, влажности.

В дисперсном грунте эти деформации имеют объемный характер, так как в первую очередь связаны с уменьшением объема грунта, находящегося в напряженном пространстве.

Деформации возникают, как правило, в результате воздействия на скелет нормальной составляющей нагрузки и характеризуют способность грунта к уплотнению, которая внешне выражается осадкой его под сооружением.

К деформативным характеристикам грунтов относят модуль деформации, коэффициент Пуассона и относительную просадочность.

Реологические свойства грунта

Под реологическими свойствами грунтов понимают закономерности протекания деформаций и изменения прочности грунта во времени. В дисперсных грунтах эти свойства проявляются в виде релаксации, ползучести и длительной прочности.

Под релаксацией понимают процесс перехода упругой деформации в необратимую пластическую, причем этот процесс протекает длительно и сопровождается постепенным уменьшением напряжений, вследствие раздробления части агрегатов, смещения частиц, выравнивания местных напряжений на контактах их друг с другом.

Ползучестью называют способность грунтов длительно деформироваться при постоянной нагрузке, меньшей чем разрушающая.

Длительной прочностью называется постепенно уменьшающаяся прочность грунта при длительном действии нагрузки.

Реологические свойства имеют большое значение при прогнозе развития осадки во времени и длительной прочности оснований, особенно для слабых грунтов.

Лабораторная работа № 1

компрессионные испытания грунта при естественной влажности

Цель работы: определение сжимаемости грунтов при действии равномерно распределенной нагрузки без возможности бокового расширения (одноосное сжатие) при естественной влажности грунта.

Оборудование и материалы: компрессионный прибор (одометр) КПр-1, прибор нагружения, набор гирь, индикаторы часового типа (мессуры), нож, бумажные фильтры, монолит грунта.

Пояснения к работе

Задача исследования деформативных свойств заключается в изучении характера сжимаемости, величины и скорости этого процесса, в получении объективных характеристик, необходимых для расчетов осадок оснований сооружений.

Одним из основных законов механики грунтов является закон сжимаемости грунтов при действии нагрузки. Расчетные характеристики деформации грунтов определяются путем компрессионных испытаний.

Сжимаемостью грунтов называют способность их уменьшаться в объеме (давать осадку) под действием внешнего давления за счет уменьшения пор без коренного изменения структуры грунта. Степень сжимаемости и явления, происходящие при сжатии, зависят от характера и структуры грунта.

Некоторый объем грунта, подвергающийся нормальному давлению (например, от сооружения), сжимается в направлении большего из действующих напряжений и расширяется в перпендикулярном к нему направлении. Боковому расширению препятствует сопротивление окружающего грунта, поэтому сжатие протекает при ограниченной возможности бокового расширения.

Вводя определенные ограничения, в грунтоведении рассматривают сжимаемость грунтов в условиях невозможности их бокового расширения, которое называется компрессией.

Кривую зависимости коэффициента пористости от давления называют компрессионной кривой, она характеризует сжимаемость грунта, наиболее распространенным видом является e=f(P). Эта кривая позволяет:

1) классифицировать грунты по величине сжимаемости; 2) устанавливать величину структурной прочности грунта; 3) определять модуль общей деформации грунта.

Компрессионные кривые получают экспериментально при испытании образцов грунта в компрессионных приборах.

Компрессионные свойства грунтов зависят:

ü от структуры грунта: раздельно-зернистые грунты сжимаются быстрее, а конечные осадки их при всех прочих равных условиях меньше, чем у глинистых грунтов (в последних процесс сжатия часто протекает очень медленно);

ü от минерального состава и содержания тонкодисперсной фракции: наличие в грунтах минералов группы монтмориллонита понижает сжимаемость за счет их набухания, а, наоборот, присутствие органических примесей и органоминеральных соединений резко увеличивает сжимаемость грунтов;

ü от типа и характера внутренних связей: чем больше плотность укладки частиц грунта, тем меньше его сжимаемость; чем выше степень влажности, тем дольше протекает процесс сжатия глинистых грунтов;

ü от темпа приложения нагрузок, который обусловливает полное или неполное завершение этапов сжатия.

Компрессионные испытания грунтов (ГОСТ 23908‑79) выполняют в компрессионных приборах различных моделей.

Изменения коэффициента пористости, соответствующие принятым ступеням нагрузки, определяют по формуле

где h – деформация образца при данной ступени нагрузки, мм;

d – поправка на деформацию прибора;

∆h – деформация, рассчитываемая по формуле ∆h=h-h0,

здесь h0 – приведенная высота образца, найденная по формуле

здесь е0 – коэффициент пористости грунта в естественном состоянии;

hK – высота кольца прибора.

Окончательная формула для расчета коэффициента пористости имеет вид

Степень сжимаемости грунтов при невозможности их бокового расширения обычно выражают через коэффициент сжимаемости (коэффициент компрессии, уплотнения) а. Величина этого коэффициента может быть определена по графику e=f(P).

На небольшом отрезке компрессионную кривую (рис. 3) можно заменить прямой*. Тангенс угла наклона этой прямой, характеризующий компрессию грунта при данном интервале давлений, и является коэффициентом сжимаемости а. Он может быть вычислен по формуле

Чем больше а на данном участке исследуемой компрессионной кривой, тем, очевидно, более сильно сжимаем грунт при тех же значениях удельного давления.

Коэффициент сжимаемости является классификационной характеристикой, позволяющей разделить грунты по степени сжимаемости на четыре категории (табл. 1).

*Устинова О.Е. Лабораторные работы в проблемном обучении: Дипломная работа/ НГТУ.- Новочеркасск, 1998.-86с.

| Грунт | Коэффициент сжимаемости а |

| Практически несжимаемый | Менее 0,001 |

| Слабосжимаемый | 0,001–0,01 |

| Среднесжимаемый | 0,01–0,1 |

| Сильносжимаемый | Более 0,1 |

Расчетной характеристикой деформативных свойств дисперсных грунтов является модуль деформации, вычисляемый по формуле

где а – коэффициент сжимаемости для интервала соседних нагрузок;

b – безразмерный коэффициент, зависящий от относительной поперечной деформации грунта и принимаемый равным: для песков 0,8; для супесей 0,7; для суглинков 0,5; для глин 0,4.

Рис. 2. Геометрический смысл коэффициента сжимаемости Рис. 2. Геометрический смысл коэффициента сжимаемости |

Модуль деформации вычисляют для определенного интервала нагрузок, в пределах которых сохраняется линейная зависимость между общей деформацией грунта и теми напряжениями, которые ее вызывают. Этот показатель применяется в практике для расчета деформаций оснований сооружений.

Если первоначально нагруженный грунт постепенно разгружать, то его объем и пористость будут увеличиваться. Это явление, обратное компрессии, носит название декомпрессии или набухания. Однако объем и пористость образца в процессе декомпрессии не достигают первоначальных размеров [4].

Методические указания

Грунт, заключенный в жесткую обойму, подвергаем воздействию равномерно распределенной нагрузки, прилагаемой ступенчато от 0 до 0,5 МПа. Для данного грунта на основании показаний мессура определяем коэффициенты пористости е, уплотнения а, модуль деформации Е и относительную просадочность δ. По результатам испытаний строим компрессионную кривую.

Испытания грунтов для определения компрессионной зависимости производим на специальных приборах, называемых компрессионными (одометрами).

Одометр – прибор, служащий для определения сжимаемости грунта. Деформации в одометре возможны только в вертикальном направлении, горизонтальные деформации отсутствуют. Вертикальное напряжение изменяется ступенями и является известным, боковые напряжения реактивные и остаются неизвестными. Величина деформаций зависит от усилия, приложенного на штамп. На рис. 3 показана схема одометра.

При расчете деформации образца необходимо учитывать деформацию прибора, для чего производится тарировка последнего. Действительная деформация образца равна разности между суммарной деформацией, зарегистрированной индикатором при опыте, и деформацией прибора, установленной при тарировке.

Тарировка прибора выполняется так же, как и компрессионные испытания: вместо грунта в кольцо закладывается специальный металлический диск и два бумажных фильтра, затем производится загрузка прибора ступенями и по индикатору определяются его деформации. По полученным данным строится график, который используется при расчете действительной деформации образца. Тарировка прибора производится один-два раза в год. Данные тарировки заносятся в паспорт прибора [5].

Источник