Пример решения задач

Пример 4. Радиус зоны истощения запасов фосфата вокруг корня растения увеличивается примерно пропорционально корню квадратному от времени: г = 0,32 t 1 / 2 , где t – время, сут. Исходя из этого уравнения рассчитайте время, необходимое для развития зоны истощения радиусом 2 мм.

Решение. Из формулы, приведенной в условии задачи, следует:

где 0,32 – эмпирический коэффициент, мм/сут 1 / 2 ;

t = (2/0,32) 2 = 39(сут).

Ответ: время, необходимое для развития зоны истощения 2 мм, составляет 39 сут.

4. Механический состав почв

Одним из главных признаков, определяющих многие свойства почв, является их механический состав. В связи с особой важностью этого свойства почв для производственных и сельскохозяйственных целей полное наименование почвы всегда содержит в себе и название по механическому составу. Достаточно точно механический состав почв можно установить даже в полевых условиях по методу Н. А. Качинского.

Для этого почвенную массу увлажняют до тестообразного состояния и пробуют на ладони скатывать шарики или шнур, который имеет толщину 3 мм в диаметре, а при последующем его сгибании должно получиться колечко диаметром 3 см. В случае, если шарик не скатывается, почва — песчаная. Если скатывается в непрочный шарик, который при сдавливании между пальцами сформируется в чечевицеобразные лепешки, почва супесчаная. Скатываются короткие неравномерно утолщенные колбаски, которые трескаются и ломаются при сгибании, кольцо не получается, – почва среднесуглинистая. Скатывается шнур, сгибающийся в кольцо, на внешней части которого появляются трещинки, – почва тяжелосуглинистая. Легко скатывается шнур, сгибающийся в кольцо без трещин, – почва глинистая.

Твердая фаза почв неоднородна и состоит из агрегатов или структурных частей, которые представляют собой совокупность механических элементов.

Все механические элементы почвы образовались в результате процессов выветривания горных пород и почвообразования. Различают первичные механические элементарные частицы почвы, которые образуются в процессе физического выветривания горных пород и минералов, и вторичные, образующиеся путем синтеза конечных продуктов выветривания, процессов коагуляции и биохимическим путем. Обычно механические элементы почв разделяют по их размерам в соответствии с классификацией, разработанной Н. А. Качинским (таблица 4). Все частицы диаметром более 1 мм часто называются скелетной частью почвы, менее 1 мм – мелкоземом. Деление частиц на физический песок (частицы крупнее 0,01 мм) и физическую глину (частицы менее 0,01 мм), введенное еще в 1899 г., широко используется и в настоящее время. Механический состав почв оказывает значительное влияние на влагоемкость и водопроницаемость почв.

Под влагоемкостью почвы понимают способность почвы удерживать влагу, поступающую извне. Различают капиллярную, полевую и полную влагоемкость. Капиллярная влагоемкость – это запас влаги, удерживаемой над уровнем грунтовых вод капиллярными силами. Полевая влагоемкость – это количество влаги, которое почва в естественных условиях способна длительно удерживать. Полной влагоемкостью называется количество влаги, удерживаемое почвой, когда все поры ее полностью насыщены водой и отток ее отсутствует.

Таблица 4. Классификация механических элементов почвы (по Н. А. Качинскому)

Источник

Примеры решения задач

Пример 7. Если плотность пакета смектита равна 2,65 г/см 3 , вычислите удельную поверхность слоев в 1 г глины, предполагая, что они имеют толщину 1 нм, и пренебрегая площадью боковой поверхности края пласта.

Решение. Для упрощения решения задачи будем считать, что смектит представляет собой пакет из множества слоев, толщина которых h, согласно условию задачи, равна 1 нм, или 10

9 м. Определим объем, занимаемый 1 г смектита:

где ρ – плотность смектита;

V = 1/2,65 = 0,377 (см 3 /г) = 0,377 · 10 –6 (м 3 /г).

Примем, что этот объем имеет форму параллелепипеда с основанием 1 м х 1 м. Тогда удельная площадь поверхности Sуд будет определяться числом слоев, умноженным на площадь поверхности одного слоя, которая равна 2 м 2 , поскольку у слоя имеется две поверхности. Таким образом, искомая величина определяется следующим выражением:

где Sуд – удельная поверхность смектита;

SУД = 2 · 0,377 · 10 –6 /10 –9 = 750 (м 2 /г).

Ответ: удельная поверхность глины составляет 750 м 2 /г.

Пример 8. Из пробы почвы взята навеска массой 10 г и обработана 25 мл 2 М НСl. По завершении реакции избыток кислоты оттитрован стандартным раствором NaOH. Расчеты показывают, что на реакцию с почвой расходуется 22,5 мл кислоты. При условии, что кислота реагирует только с СаСО3, вычислите процентное содержание этого вещества (по массе) в почве. Если кислота реагирует с доломитом CaMg(CO3)2, найдите процентное содержание этого вещества в почве.

Решение. Соляная кислота взаимодействует с карбонатом кальция по уравнению:

Определим число молей кислоты, которое взаимодействует с

где CHCl – концентрация соляной кислоты;

VHCl – объем кислоты, который пошел на взаимодействие с почвой (V = 22,5 мл = 22,5 · 10 –3 л);

n = 2 · 22,5 · 10 –3 = 4,5 · 10 –2 (моль).

Для полного завершения реакции, согласно стехиометрии уравнения, необходимо в 2 раза меньшее число молей карбоната кальция –2,25 · 10 –2 .

Масса СаСО3 в образце почвы составит:

где М – молярная масса СаСО3;

М = 40 + 12 + 3 · 16 = 100 (г/моль);

т* = 100 · 2,25 · 10 –2 =2,25 (г).

Процентное содержание СаСО3 в навеске почвы массой 10 г составит:

W =

Аналогично определяется содержание доломита, при этом примем, что соляная кислота взаимодействует как с карбонатом кальция, так и с карбонатом магния по следующим химическим уравнениям:

Учитывая, что в доломите карбонаты магния и кальция находятся в эквимолярном соотношении, т. е. nCaCO3 = nMgCO3 получим, что числа молей СаСО3 и MgCO3 равны и составляют 1,12 · 10 –2 молей.

Пересчитаем моли в граммы, используя ранее приведенное выражение:

mCаСО3 = 100 · 1,12 · 10 –2 = 1,12 (г),

mMgCO3 = 84 · 1,12 · 10 –2 = 0,94 (г) (здесь 84 – молярная масса MgCO3).

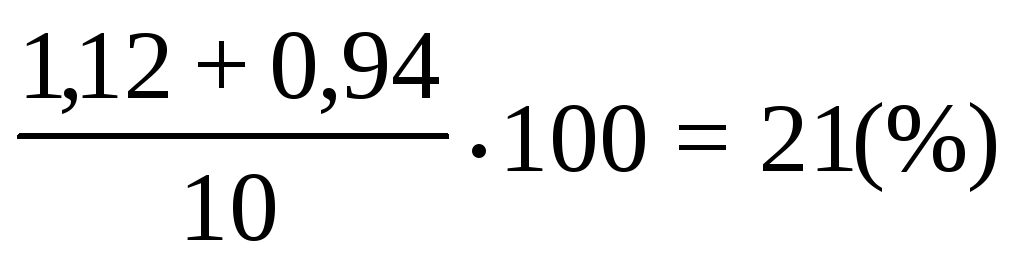

Масса доломита будет определяться суммой его составляющих –карбонатов магния и кальция, и процентное содержание доломита в этом случае составит:

W =

Пример 9. Почва содержит 5,2 г органического вещества на 100 г абс. сухой почвы. Вычислите содержание органического вещества в граммах на 100 г воздушно-сухой почвы, если в воздушно-сухом состоянии она содержала 2,3 г Н2О на 100 г абс. сухой почвы.

Решение. Для того чтобы получить 100 г абс. сухой почвы, необходимо взять 102,3 г воздушно-сухой почвы. Составим пропорцию:

5,2 г органического вещества содержится в 102,3 г воздушно-сухой почвы

X г органического вещества содержится в 100 г воздушно-сухой почвы

Ответ: в 100 г воздушно-сухой почвы содержится 5,1 г органического вещества.

Источник

Методика решения задач по определению доз извести и известковых материалов.

ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГБПОУ ВО «МУРОМЦЕВСКИЙ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

ПО ОП.03 ПОЧВОВЕДЕНИЕ

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

По специальности:

Лесное и лесопарковое хозяйство

МУРОМЦЕВО

| Рассмотрена цикловой комиссией спец. дисциплин спец 35.02.01 Протокол № от_____________20___г Председатель_____________Погарская Л.И. | Зам. директора по УР _______________Голубина Е.Ф. «____»_____________20____г |

Автор: Батищева Э.В.

Контрольные задания

По ПОЧВОВЕДЕНИЮ

Таблица

Распределения вопросов контрольных работ № 1 и № 2

по вариантам

| Варианты | Вопросы | Варианты | Вопросы |

| 6 18 35 49 62 81 | 1 34 40 58 73 81 | ||

| 13 19 36 50 63 82 | 17 18 39 56 74 82 | ||

| 15 20 37 51 64 83 | 15 19 38 60 75 83 | ||

| 5 21 38 52 65 84 | 13 20 37 61 76 84 | ||

| 12 22 39 53 66 85 | 11 21 36 62 77 85 | ||

| 14 23 41 55 68 87 | 9 22 35 53 78 86 | ||

| 16 24 40 54 67 86 | 7 23 42 54 79 87 | ||

| 4 25 42 56 69 88 | 5 24 41 55 80 88 | ||

| 11 26 43 57 70 89 | 3 25 39 56 72 89 | ||

| 17 27 44 58 70 90 | 2 26 37 54 78 90 | ||

| 3 28 45 59 72 81 | 1 27 35 53 77 81 | ||

| 10 29 46 60 73 82 | 4 28 48 52 76 82 | ||

| 7 30 47 61 74 83 | 6 29 47 51 75 83 | ||

| 8 31 48 58 75 84 | 8 30 46 49 74 84 | ||

| 2 32 42 52 76 85 | 10 31 40 50 73 85 | ||

| 9 33 43 53 77 86 | 12 32 38 55 79 86 | ||

| 1 34 44 54 78 87 | 14 33 36 53 71 87 | ||

| 17 27 37 57 79 88 | 16 34 45 51 70 88 | ||

| 16 26 36 56 80 89 | 1 18 44 52 69 89 | ||

| 15 25 35 55 65 90 | 3 21 43 49 68 90 | ||

| 14 24 47 49 69 81 | 6 22 35 54 67 81 | ||

| 13 23 38 50 70 82 | 8 19 42 55 66 82 | ||

| 12 22 39 51 78 83 | 11 23 36 56 65 83 | ||

| 11 21 41 59 62 84 | 13 20 43 57 64 84 | ||

| 10 20 40 61 71 85 | 15 25 37 60 63 85 | ||

| 9 19 45 60 77 86 | 9 29 44 59 62 86 | ||

| 8 18 46 56 66 87 | 17 27 38 61 80 87 | ||

| 7 28 48 58 68 88 | 14 28 45 5878 88 | ||

| 6 29 37 57 67 89 | 16 26 39 49 76 89 | ||

| 5 30 40 60 80 90 | 12 30 46 53 74 90 | ||

| 4 31 41 61 72 81 | 10 24 40 51 72 81 | ||

| 3 32 45 55 64 82 | 7 25 47 55 68 82 | ||

| 2 33 35 54 63 83 | 5 31 41 58 66 83 | ||

| 1 34 44 51 75 84 | 4 34 48 60 70 84 | ||

| 9 18 39 59 79 85 | 2 32 44 50 63 85 | ||

| 10 19 48 50 76 86 | 14 30 39 54 64 86 | ||

| 11 20 43 53 73 87 | 3 31 47 59 71 87 | ||

| 12 21 46 49 74 88 | 7 32 38 56 67 88 | ||

| 13 22 42 52 80 89 | 17 33 43 61 65 89 | ||

| 14 23 47 57 62 90 | 8 34 40 57 68 90 | ||

| 15 24 38 50 63 81 | 2 23 48 52 69 81 | ||

| 16 25 36 49 64 82 | 12 24 45 61 73 82 | ||

| 17 26 48 54 65 83 | 5 25 37 60 75 83 | ||

| 8 27 47 52 66 84 | 10 26 42 59 77 84 | ||

| 7 28 46 51 67 85 | 11 27 46 58 72 85 | ||

| 6 29 45 53 68 86 | 9 28 36 57 80 86 | ||

| 5 30 44 54 69 87 | 1 29 41 56 62 87 | ||

| 4 31 43 55 70 88 | 4 18 35 55 63 88 | ||

| 3 32 42 59 71 89 | 6 19 39 54 64 89 | ||

| 2 33 41 60 72 90 | 15 20 40 53 65 90 |

Контрольная работа №1

1. Значение почвоведения в лесном и лесопарковом хозяйствах.

2. Краткая история развития науки о почве.

3. Роль В.В. Докучаева в становлении и развитии науки о почве.

4. Роль отечественных ученых в развитии современных представлений о происхождении земли.

5. Строение земного шара. Характеристика геосфер.

6. Образование земной коры.

7. Способы образования минералов. Отличие минералов друг от друга по физическим свойствам (на примере кварца и кальцита, ортоклаза и каолинита).

8. Дать характеристику основных породообразующих минералов.

9. Дать характеристику минералам, используемым в качестве сырья для производства минеральных удобрений.

10. Состав земной коры. Значение минералов в жизни растений и в почвообразовании.

11. Горные породы, их классификация и характеристика.

12. Выветривание горных пород и минералов. Виды выветривания и их краткая характеристика.

13. Отличительные черты физического и химического выветривания.

14. Дать характеристику почвообразующих пород ледникового происхождения.

15. Укажите главнейшие почвообразующие породы, образовавшиеся под влиянием воды. Дайте их характеристику.

16. Дать характеристику почвообразующих пород эолового (ветрового) происхождения.

17. Закономерность распространения почвообразующих пород, их влияние на строение и лесорастительные свойства почв.

18. Сущность почвообразовательного процесса.

19. Влияние природных факторов почвообразования на процесс образования почв.

20. Значение антропогенных факторов в почвообразовании.

21. Минералогический и химический состав почвы.

22. Механический состав почвы и методы его определения.

23. Классификация механических элементов и почв Н.А. Качинского.

24. Влияние механического состава на плодородие почвы и ее лесорастительные свойства.

25. Источники органического вещества почвы и их химический состав.

26. Лесная подстилка, ее строение, свойства и значение.

27. Современные представления о гумусообразованиии.

28. Состав гумуса. Условия, влияющие на гумусообразование.

29. Сравнительная характеристика гумусовых кислот.

30. Растительность как ведущий фактор почвообразования.

31. Формирование органической части почвы.

32. Превращение органических остатков в почве.

33. Роль гумуса в почвообразовании и плодородии почв.

34. Мероприятия по регулированию содержания гумуса в почве.

35. Почвенные коллоиды, их происхождение, строение и свойства.

36. Коллоидные растворы. Коагуляция и пептизация коллоидов.

37. Значение почвенных коллоидов в почвообразовании.

38. Какие виды поглотительной способности зависят от свойств почвенных коллоидов? Охарактеризуйте их.

39. Влияние состава поглощенных катионов на свойства почвы.

40. Дать характеристику биологической и химической поглотительной способностям почвы.

41. Кислотность почвы, ее формы и виды.

42. Щелочность почвы, ее формы. Меры борьбы со щелочностью.

43. Буферная способность почвы и ее значение.

44. Общие физические свойства почвы и их практическое значение.

45. Дать характеристику физико-химическим свойствам почвы.

46. Понятие о поглотительности почв и ее значение. Охарактеризовать механическую поглотительную способность почв.

47. Методы определения реакции почвы. Известкование кислых почв.

48. Пористость почв, ее определение и оценка.

49. Формы воды в почве и их доступность для растений.

50. Водные свойства почвы и их практическое значение.

51. Водный баланс почвы. Типы водного режима почвы.

52. Влияние древесных насаждений на водный режим местности.

53. Регулирование водного режима в условиях избыточного и недостаточного увлажнения.

54. Почвенный раствор, его состав и свойства.

55. Значение почвенного раствора в плодородии почвы и питание растений.

56. Почвенный воздух, его источники, свойства и состав.

57. Аэрация почвы и ее значение для почвенных процессов, жизни растений и микроорганизмов.

58. Регулирование воздушного режима почв.

59. Источники тепла в почве и его роль в почвообразовании.

60. Тепловые свойства почвы, их характеристика.

61. Тепловой режим почвы и методы его регулирования.

62. Строение почвенного профиля. Краткая характеристика генетических горизонтов.

63. Цвет почвы – важнейший морфологический признак. Цветовой треугольник С.А. Захарова.

64. Структурность и структура почвы. Образование почвенной структуры. В чем отличие «структурной» и «бесструктурной» почвы?

65. Классификация структуры. Значение почвенной структуры и мероприятия по ее созданию.

66. Сложение и влажность как морфологические признаки почвы.

67. Новообразования в почве, их классификация и закономерность распространения.

68. Плодородие почвы. Условия, влияющие на плодородие почвы.

69. Бонитировка почв и ее практическое значение.

70. Виды почвенного плодородия.

71. Классификация удобрений и их роль в повышении почвенного плодородия.

72. Органические удобрения, их характеристика и особенности применения.

73. Азотные удобрения, их характеристика, сроки и дозы внесения.

74. Фосфорные удобрения, их характеристика, сроки и дозы внесения.

75. Калийные удобрения, их характеристика, сроки и дозы внесения.

76. Комплексные удобрения, их характеристика, сроки и дозы внесения.

77. Микроудобрения и особенности их применения в лесном хозяйстве.

78. Влияние лесохозяйственных мероприятий на почвенное плодородие.

79. Загрязнение и нарушение почв. Методы их восстановления и защиты.

80. Экологические основы охраны почв в лесном хозяйстве.

81. Определите, какое количество молотого известняка и когда вы внесете в паровое поле питомника площадью 0,5 га для дальнейшего выращивания ясеня обыкновенного.

Условия: почва серая лесная, тяжелосуглинистая, гумуса 4%, рН 5,5. Пар черный.

82. Определите, какое количество доломитовой муки и когда вы будете вносить в паровое поле питомника площадью 1,2 га для дальнейшего выращивания сеянцев лиственницы.

Условия: почва подзолистая, супесчаная, рН 4,0. Пар ранний.

83. Определите, какое количество жженой негашеной извести и когда вы будете вносить в паровое поле питомника площадью 1,7 га для выращивания сеянцев пихты.

Условия: почва подзолистая, легкосуглинистая, гидролитическая кислотность (Нr) 4,2 мг/экв на 100 граммов почвы. Пар сидеральный.

84. Определите, какое количество известняковой муки и когда вы будете вносить в паровое поле питомника площадью 1,3 га для дальнейшего выращивания сосны обыкновенной.

Условия: почва светло-серая лесная, супесчаная, гумуса 3,5%, рН 3,2. Пар черный.

85. Определите, какое количество озерной извести и когда вы будете вносить в паровое поле питомника площадью 1,5 га для дальнейшего выращивания кедра.

Условия: почва подзолистая, среднесуглинистая, рН 3,9. Пар ранний.

86. Определите, какое количество пушенки (жженой гашеной извести) и когда вы будете вносить в паровое поле питомника площадью 1,6 га для дальнейшего выращивания сеянцев ели.

Условия: почва дерново-подзолистая, среднесуглинистая, рН 4,6; гумуса 3,8%. Пар ранний.

87. Определите, какое количество жженой гашеной извести и когда вы будете вносить в паровое поле питомника площадью 1,2 га для дальнейшего выращивания сеянцев и саженцев дуба.

Условия: почва дерново-подзолистая, тяжелосуглинистая, гидролитическая кислотность (Нr) 5,0 мг/экв на 100 граммов почвы. Пар ранний.

88. Определите, какое количество доломитовой муки и когда вы будете вносить в паровое поле питомника площадью 2,0 га для дальнейшего выращивания сеянцев клена.

Условия: почва светло-серая лесная, среднесуглинистая, рН 5,4. Пар сидеральный.

89. Определите, какое количество молотого известняка и когда вы будете вносить в паровое поле питомника для дальнейшего выращивания сеянцев лиственницы площадью 1,5 га.

Условия: почва подзолистая, супесчаная, рН 3,5. Пар черный.

90. Определите, какое количество доломитовой муки и когда вы будете вносить в паровое поле питомника площадью 0,9 га для выращивания ясеня обыкновенного.

Условия: почва серая лесная, среднесуглинистая, гидролитическая кислотность (Нr) 3,2 мг/экв на 100 граммов почвы, пар ранний.

Методика решения задач по определению доз извести и известковых материалов.

Дозу извести определяют тремя способами:

1. По величине гидролитической кислотности (Hr), выраженной в мг/экв на 100г почвы по формуле:

2. По величине обменной кислотности (рН солевой вытяжки) и механическому составу по таблице:

Дозы извести в зависимости от кислотности почвы, т/га СаСО3

| Почвы | рН солевой вытяжки | |||||

| До 4,5 | 4,6 | 4,8 | 5,0 | 5,2 | 5,4-5,5 | |

| Супесчаные и легкосуглинистые Среднесуглинистые и тяжелосуглинист. | 4,0 6,0 | 3,5 5,5 | 3,0 5,0 | 2,5 4,5 | 2,0 4,0 | 2,0 3,5 |

3. По величине рН и содержанию гумуса в почве, используя таблицу:

Источник