Примеры решения типовых задач. Пример 1. Почва содержит 3,1% органического вещества

Пример 1. Почва содержит 3,1% органического вещества. Вычислите процентное содержание С и N в почве, ели органическое вещество содержит 60% С и массовое отношение С/N равно 10/1.

Решение. В 100г почвы содержится 3,1 г органического вещества, тогда содержание углерода:

m(C) = (3,1 / 100) ∙60 = 1,86 (г).

Содержание азота составляет одну десятую от содержания углерода, значит m (N) = m(C) /10 = 1,86 /10 = 0,186 г.

Тогда процентное (мас.) содержание углерода и азота:

W (C) = (m(C) / 100 ) ∙ 100 = 1,86%; W (N) = (m(N) / 100 ) ∙ 100 = 0,186%;

Ответ: процентное содержание углерода и азота в почве равно 1, 86 % и 0,186% соответственно.

Пример 2. В 1 м 2 пахотного слоя почвы содержится 6,5 кг органического углерода, а интенсивность дыхания почвы составляет 9 г СО2 . (м 2 ∙сут). Какая часть органического углерода теряется в сутки на дыхание? Средняя скорость выделении СО2 в течение года – 2,5 г СО2 /(м 2 ∙сут.), а содержание органического С поддерживается за счет поступления органических остатков. Рассчитайте время оборота для углерода.

Решение. Определим количество углерода

В 44 г СО2 содержится 12 г углерода

В 9 г СО2 содержится m( C ) углерода/(м 2 ∙сут).

m( C )= (9∙M(C ) ) / M(CO2) = 9∙12 / 44 = 2,45 [гС / (м 2 ∙сут)],

где M(C ) и M (CO2) – молекулярные массы углерода и углекислого газа.

Для того чтобы определить какая часть углерода (р(С), %) теряется в сутки за счет дыхания почвы, необходимо перевести содержание органи-ческого углерода в почве из килограммов в граммы: 6,5 кг = 6500г.

Тогда р(С) = m(C) / Cорг. ∙ 100 = (2,45 ∙100) / 6,5∙10 3 = 0,038(%).

Для расчета времени оборота углерода необходимо из средней скорости выделения СО2 в течение года определить среднюю скорость выделения

С органического .Составим пропорцию:

в 44 г СО2 (выдел. при дыхании почвы) содержится.12 г С(органич )

в 2,5 г СО2 /(м 2 ∙ сут ) содержится Х г С(органич ).

Х(С) = 2,5∙12 / 44 = 0,681 (г/сут.)

В году 365 дней, значит за один год количество углерода, выделившегося в виде СО2 при дыхании почвы будет равно:

m(C )выдел за год = 0,681 (г/сут.) ∙ 365 = 248 г/ год.

Время, за которое при дыхании почвы из нее теряется 6500 г Сорганич.

t = 6500 / 248 = 26,2 ( года).

Ответ: на дыхание теряется в сутки 0,038% углерода; врмя оборота углерода составляет 26,2 года.

Источник

Пример решения задач

Пример 4. Радиус зоны истощения запасов фосфата вокруг корня растения увеличивается примерно пропорционально корню квадратному от времени: г = 0,32 t 1 / 2 , где t – время, сут. Исходя из этого уравнения рассчитайте время, необходимое для развития зоны истощения радиусом 2 мм.

Решение. Из формулы, приведенной в условии задачи, следует:

где 0,32 – эмпирический коэффициент, мм/сут 1 / 2 ;

t = (2/0,32) 2 = 39(сут).

Ответ: время, необходимое для развития зоны истощения 2 мм, составляет 39 сут.

4. Механический состав почв

Одним из главных признаков, определяющих многие свойства почв, является их механический состав. В связи с особой важностью этого свойства почв для производственных и сельскохозяйственных целей полное наименование почвы всегда содержит в себе и название по механическому составу. Достаточно точно механический состав почв можно установить даже в полевых условиях по методу Н. А. Качинского.

Для этого почвенную массу увлажняют до тестообразного состояния и пробуют на ладони скатывать шарики или шнур, который имеет толщину 3 мм в диаметре, а при последующем его сгибании должно получиться колечко диаметром 3 см. В случае, если шарик не скатывается, почва — песчаная. Если скатывается в непрочный шарик, который при сдавливании между пальцами сформируется в чечевицеобразные лепешки, почва супесчаная. Скатываются короткие неравномерно утолщенные колбаски, которые трескаются и ломаются при сгибании, кольцо не получается, – почва среднесуглинистая. Скатывается шнур, сгибающийся в кольцо, на внешней части которого появляются трещинки, – почва тяжелосуглинистая. Легко скатывается шнур, сгибающийся в кольцо без трещин, – почва глинистая.

Твердая фаза почв неоднородна и состоит из агрегатов или структурных частей, которые представляют собой совокупность механических элементов.

Все механические элементы почвы образовались в результате процессов выветривания горных пород и почвообразования. Различают первичные механические элементарные частицы почвы, которые образуются в процессе физического выветривания горных пород и минералов, и вторичные, образующиеся путем синтеза конечных продуктов выветривания, процессов коагуляции и биохимическим путем. Обычно механические элементы почв разделяют по их размерам в соответствии с классификацией, разработанной Н. А. Качинским (таблица 4). Все частицы диаметром более 1 мм часто называются скелетной частью почвы, менее 1 мм – мелкоземом. Деление частиц на физический песок (частицы крупнее 0,01 мм) и физическую глину (частицы менее 0,01 мм), введенное еще в 1899 г., широко используется и в настоящее время. Механический состав почв оказывает значительное влияние на влагоемкость и водопроницаемость почв.

Под влагоемкостью почвы понимают способность почвы удерживать влагу, поступающую извне. Различают капиллярную, полевую и полную влагоемкость. Капиллярная влагоемкость – это запас влаги, удерживаемой над уровнем грунтовых вод капиллярными силами. Полевая влагоемкость – это количество влаги, которое почва в естественных условиях способна длительно удерживать. Полной влагоемкостью называется количество влаги, удерживаемое почвой, когда все поры ее полностью насыщены водой и отток ее отсутствует.

Таблица 4. Классификация механических элементов почвы (по Н. А. Качинскому)

Источник

Решения задач по почве

Гранулометрический состав почвы — фундаментальное свойство почвы, т.е. от него зависят многие другие почвенные свойства (физические, химические, биологические, физико-химические и др.).

Твердая фаза почв формируются при выветривании горных пород. Она представлена частицами (обломками) первичных и вторичных минералов, органического вещества (гумуса) и органо-минеральных соединений

Все эти частицы называются механическими элементами

В почве они находятся в раздельно-частичном состоянии, либо в виде агрегатов разной величины и формы. Размеры механических элементов различаются, что связано с особенностями почвообразовательных процессов

Частицы разного размера определяют и особые свойства почвы. Эти свойства меняются довольно отчетливо, а, иногда, и резко, что послужило основанием для разделения их на группы или фракции.Такая группировка называется КЛАССИФИКАЦИЕЙ МЕХАНИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ

В России наибольшее распространение и признание получила классификация Н.А. Качинского. Эта классификация играет такое же большое значение, как периодическая система Менделеева в химии. Можно, даже сказать, что суть их в принципе одинакова.

Рассмотрим несколько клаасификаций механических элементов по размерам:

Первая классификациядостаточно простая –

частицы размером более 1 мм: СКЕЛЕТ почвы

частицы размером менее 1 мм: МЕЛКОЗЕМ

Вторая классификациянаиболее важная, на ее основе почвы классифицируются по гранулометрическому составу –

частицы размером более 0,01 мм называют: ФИЗИЧЕСКИЙ ПЕСОК

частицы размером менее 0,01 мм: ФИЗИЧЕСКАЯ ГЛИНА

Все главнейшие свойства почв особенно резко изменяются на переходе размера частиц через 0,01 мм.

Третья классификация – Н.А. Качинского:

Классификация механических элементов почвы

| Название фракций механических элементов | Размер фракций, мм | Группы фракций | |||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Камни | > 3 | СКЕЛЕТ | |||||||||||||||||

| Гравий | 3-1 | СКЕЛЕТ | |||||||||||||||||

| Песок крупный | 1-0,5 | ФИЗИЧЕСКИЙ ПЕСОК | |||||||||||||||||

| Песок средний | 0,5-0,25 | ФИЗИЧЕСКИЙ ПЕСОК | |||||||||||||||||

| Песок мелкий | 0,25-0,05 | ФИЗИЧЕСКИЙ ПЕСОК | |||||||||||||||||

| Пыль крупная | 0,05-0,01 | ФИЗИЧЕСКИЙ ПЕСОК | |||||||||||||||||

| Пыль средняя | 0,01-0,005 | ФИЗИЧЕСКАЯ ГЛИНА | |||||||||||||||||

| Пыль мелкая | 0,005-0,001 | ФИЗИЧЕСКАЯ ГЛИНА | |||||||||||||||||

| Ил грубый | 0,001-0,0005 | ФИЗИЧЕСКАЯ ГЛИНА | |||||||||||||||||

| Ил тонкий | 0,0005-0,0001 | ФИЗИЧЕСКАЯ ГЛИНА | |||||||||||||||||

| КОЛЛОИДЫ | ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПОЧВЫ это относительное содержание в почве частиц разного размера или, по-другому, процентное соотношение между физическим песком и физической глиной Далее в таблице представлена классификация почв по гранулометрическому составу (Н.А. Качинский) Классификация почв по гранулометрическому составу

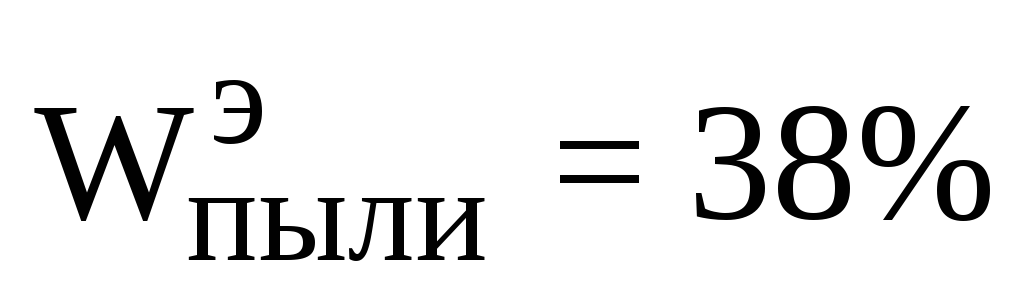

Чем больше физической глины в твердой фазе почв, тем тяжелее их обрабатывать, поэтому в агрономии различают тяжелые и легкие почвы. Песчаные и супесчаные почвы легко поддаются обработке, поэтому издавна их называют легкими, характеризуются хорошей водопроницаемостью и благоприятным воздушным режимом, быстро прогреваются, но также быстро остывают и имеют низкую влагоемкость. Поэтому на песчаных и супесчаных почвах даже во влажных районах растения страдают от недостатка влаги. Легкие почвы бедны гумусом и элементами питания растений, обладают незначительной поглотительной способностью, подвергаются ветровой эрозии. Физико-механические свойства, например, пластичность, липкость, набухаемость, сопротивление при обработке на легких почвах отличаются от тяжелых, а от этого зависят сроки проведения полевых работ, нормы выработка, расход горючего и т.д. Суглинистые и глинистые почвы отличаются более высокой связностью и влагоемкостью, хорошо обеспечены питательными веществами и гумусом по сравнению с песчаными почвами. Запасы влаги и питательных веществ в этих почвах способны обеспечить хорошие урожаи сельскохозяйственных культур, особенно на тяжелосуглинистых и глинистых почвах, которые обладают выраженной структурой и содержат достаточное количество водопрочных агрегатов. Однако, обработка этих почв требует больших энергетических затрат, поэтому их принято называть тяжелыми. Тяжелые почвы подвергаются водной эрозии в большой степени, нежели ветровой. При нерациональном использовании эти почвы могут терять свою структуру. Тяжелые бесструктурные почвы обладают характерными свойствами глинистых частиц, с чем связаны неблагоприятные физические и физико-механические свойства. В зависимости от влажности глина резко меняет свои свойства: она тверда в сухом состоянии, при избытке воды – текуча, а при умеренном содержании воды – пластична. В связи с этим бесструктурные глинистые почвы имеют слабую водопроницаемость, легко заплывают, образуют корку, отличаются большой плотностью, липкостью, вязкостью, часто неблагоприятным воздушным и тепловым режимами. Различают несколько методов гранулометрического анализа почвы: полевые и лабораторные (ситовый анализ, гранулометрический анализ почвы в воде). «Сухой» метод легко используется в полевых условиях. Зерно почвы, величиною с зерно гречихи, испытывают на ощупь между пальцами. Раздавливают ногтем на ладони и втирают в кожу. Чем зерно более угловато, жестко, прочно и чем большая часть его после полного раздавливания втирается в кожу, тем почва тяжелее по гранулометрическому составу. «Мокрый» метод используется как в поле, так и в лаборатории. Почву смачивают и разминают между пальцами до такого состояния, чтобы не ощущались ее структурные зерна, до консистенции теста. Хорошо размятая почва раскатывается на ладони «ребром» второй кисти руки в шнур и сворачивается в колечко. Толщина шнура около 3 мм, диаметр кольца — около 3 см. (таблица) Источник Примеры решения задачПример 5. Карбонатная почва имеет следующий гранулометрический состав: 42% песка, 28% пыли и 20% глины. Содержание СаСО3 в почве составляет: 5% в песке, 10% в пыли и 20% в глине. Рассчитайте гранулометрический состав почвы (%): а) в ее начальном состоянии; б) после удаления карбонатов реакцией с кислотой. Решение. Определим массу карбоната кальция в каждой гранулометрической части почвы. Согласно условию задачи, в 100 г почвы содержится 42 г песка, 38 г пыли и 20 г глины. Соответственно, карбоната кальция содержится: в песке 42 · 0,05 = 2,1 г, в пыли 38 · 0,10 = 3,8 г, в глине 20 · 0,20 = 4 г. Таким образом, масса чистых компонентов после обработки кислотой (тi) составит: 42 – 2,1 = 39,9 г песка; 38 – 3,8 = 34,2 г пыли; 20 – 4 = 16 г глины. Процентное содержание компонентов в исходной почве (Wi) определяется соотношением: Wi = где mi – масса соответствующих компонентов почвы. Отсюда процентное содержание компонентов в исходной почве после округления составит: Процентное содержание компонентов в почве после удаления из нее карбонатов (W

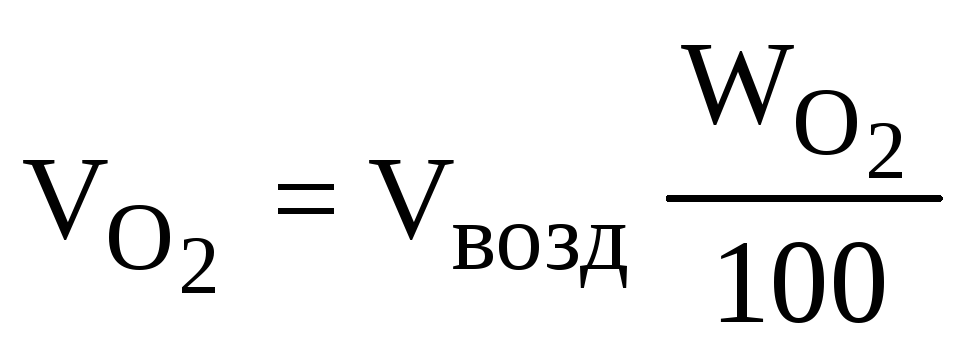

Ответ: а) 40%, 34% и 16%; б) 44%, 38% и 18%. Пример 6. Объем заполненных при стандартных условиях воздухом пор в почве равен 0,32 см 3 /см 3 почвы. Содержание О2 в почвенном воздухе составляет 18% (об.). Рассчитайте объем О2 в м 3 /м 3 почвы. Найдите массу О2 в г/м 3 почвы, если температура почвы 17° С. Решение. Для расчета содержания кислорода в почве необходимо принять, что объем воздуха в почве равен объему пор. Отсюда объем О2 в почве (Vo2) определяется следующим соотношением:

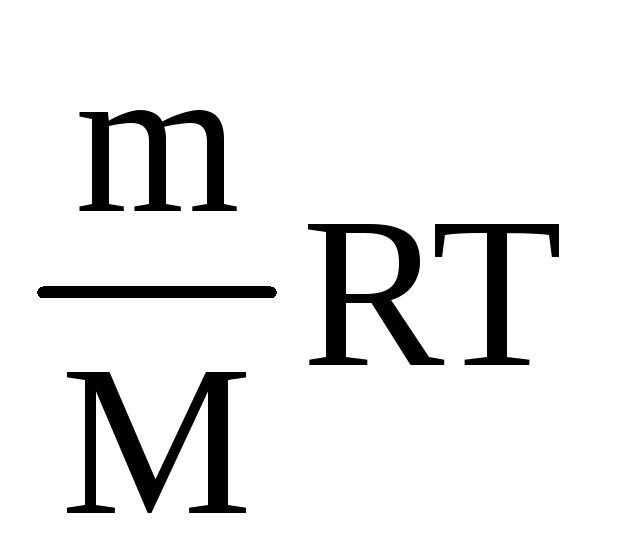

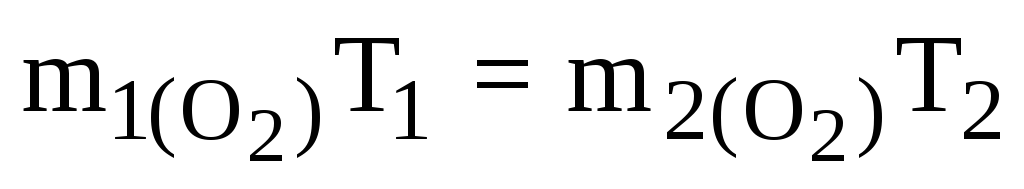

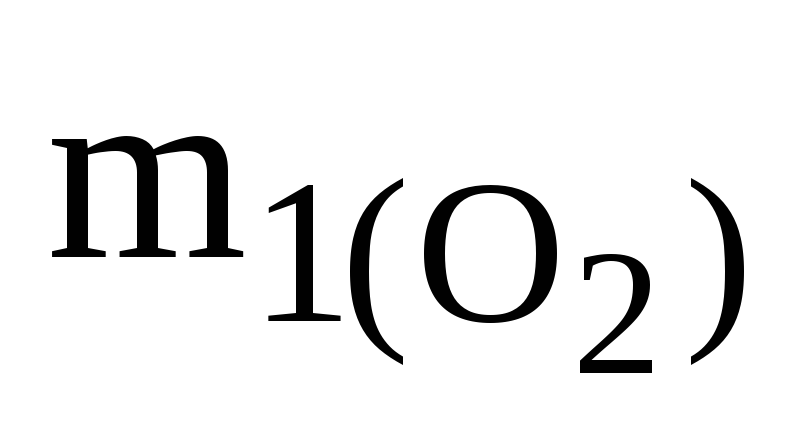

где К – коэффициент, учитывающий переход от одной размерности к другой (1 см 3 = 10 –6 м 3 ), который в данной задаче равен единице. Для ответа на второй вопрос следует иметь в виду, что объем пор в почве и давление воздуха остаются постоянными. Используя уравнение Менделеева – Клапейрона PV = и постоянство давления и объема, можно показать, что

где Т1, Т2 – абсолютные температуры;

Массу кислорода при стандартной температуре Т1 = 273 К определим из следующего соотношения: 22,4м 3 О2 при стандартных условиях содержат 32 кг О2 0,058 м 3 /м 3 содержат m (О2) кг/м 3 О2.

Ответ: объем кислорода, содержащегося в 1м 3 почвы, составляет 0,058 м 3 , масса – 78 г. 5. Элементный состав почвПочва – естественно-историческое органоминеральное природное тело, возникшее на поверхности Земли в результате длительного воздействия биотических, абиотических и антропогенных факторов, состоящее из твердых минеральных и органических частиц, воды и воздуха, имеющее специфические генетико-морфологические признаки и свойства, обусловливающие рост и развитие растений. Таким образом, почва представляет собой многофазную полидисперсную систему. Она состоит из твердых частиц (твердая фаза почвы), воды (почвенного раствора) и почвенного воздуха. На долю твердой фазы приходится 40-65% объема почвенной массы. Объем почвенного раствора может изменяться в широком диапазоне. До 35% объема почвы обычно занимает почвенный воздух. Для типичных почв характерно следующее соотношение объемов твердой, жидкой и газообразной фаз: Почвенный раствор – это жидкая фаза почвы, существующая в природных условиях. Состав почвенных растворов меняется в очень широких пределах. В незаселенных почвах концентрация почвенного раствора находится в пределах от десятых долей до нескольких г/л, или примерно от 5-7 до 100-150 ммоль/л катионов и анионов. Наиболее типичными компонентами почвенных растворов, концентрации которых значительно превосходят концентрации других ионов, являются катионы Са 2+ , Mg 2+ , K + , NH Почвенный воздух отличается от атмосферного более высоким содержанием СО2 (обычно от 0,1 до 2-3%), а в торфяных почвах на глубине 20-30см концентрация СО2 достигает 10-12%(об.). Содержание кислорода в воздухе верхнего слоя почвы (толщиной 20см) на 0,5-1,5% ниже его концентрации в атмосферном воздухе. В почвенном воздухе могут содержаться сероводород, метан, гемиоксид и органические соединения (углеводороды, спирты, эфиры, альдегиды). Твердая фаза типичной плодородной почвы на 95% состоит из неорганических и на 5% – из органических соединений. Некоторые виды почв, например торфяные почвы, содержат иногда более 95% органических соединений, тогда как в так называемых «бедных» почвах количество органических веществ может быть менее 1%. Почвы, которые В. И. Вернадский называл биокосным телом, по качественному и количественному содержанию элементов существенно отличаются от живых организмов и горных пород (таблица 5). Одной из особенностей почв является присутствие в них большого набора элементов. Как видно из таблицы 5, все виды почв отличает высокое содержание углерода и кремния, что, безусловно, связано с процессом почвообразования. Обращает на себя внимание и большой диапазон концентраций элементов, присутствующих в почве. Таблица 5. Средний элементный состав (в %) метрового слоя почв европейской части Российской Федерации на абсолютно сухую навеску (по Кудрину, 1963) Почва в среднем тые и глинистые Разница в содержании отдельных элементов в почве достигает 9-10 порядков. По абсолютному содержанию в почвах все элементы могут быть объединены в несколько групп. В первую группу следует отнести кислород и кремний, содержание которых составляет десятки процентов. Вторая группа включает элементы, содержание которых в почве меняется от десятых долей до нескольких процентов: это А1, Fe, Ca, Mg, К, Na, С. Первые две группы – типичные макроэлементы. В третью группу входят: Ti, Mn, N, P, S, Н, концентрации которых измеряются десятыми и сотыми долями процента. Они составляют переходную группу. Микро- и ультрамикроэлементы содержатся в почвах в количестве 10 –3 — 10 –10 %; к ним можно отнести все остальные элементы, встречающиеся в почвах, например Ва, Sr, В, Rb, Си, V, Сr, Со, Li, Mo, Cs, Se. Почвы различного механического состава значительно отличаются друг от друга, особенно по содержанию таких элементов, как Si, Al, Fe, щелочные и щелочноземельные металлы. В легких почвах повышена концентрация Si и снижена доля всех прочих элементов (за исключением кислорода). Основную массу составляет SiO2. По сравнению со средним составом пород почвы обогащены органическим углеродом, азотом, фосфором, серой, т. е. биогенными элементами, накапливающимися в результате деятельности живых организмов. Такие элементы, как Si, Al, Fe, Mg, К, Na, практически унаследованы почвами от почвообразующей породы. Приведенные в таблице 5 данные об элементном составе почв показывают усредненный состав метрового слоя почвы. Этот слой включает 2-3 (а иногда и больше) почвенных горизонта – генетически связанных между собой слоев почвы, формирующихся в результате расчленения материнской породы в процессе почвообразования. Почвенные горизонты возникают в результате приноса, выноса, перераспределения и преобразования веществ. Поэтому почвенные горизонты могут значительно отличаться друг от друга по элементному и механическому составу. В поверхностных горизонтах, например, накапливаются органические вещества, азот, фосфор, обменные соединения алюминия, кальция, магния, натрия, калия, во многих случаях происходит потеря силикатных соединений (за исключением SiO2 в форме кварца). Совокупность генетически сопряженных и закономерно сменяющихся почвенных горизонтов, на которые расчленяется почва в процессе почвообразования, определяется как почвенный профиль. В почвенном профиле принято различать три главных генетических горизонта: А – поверхностный гумусово-аккумулятивный; В – переходный к материнской породе; С – материнская горная порода. Возможно более подробное разделение. Так, для большей части Российской Федерации принято следующее деление и обозначение почвенных горизонтов: Ао – лесная подстилка или степной войлок; А – гумусовый; Ai – гумусово-аккумулятивный; Аг – подзолистый; Ап (или Anax) – пахотный; В – иллювиальный, или переходный, с разделением на Bi, B2, В3; Вк – карбонатный; Gj – глеевый; С – материнская горная порода; Д –подстилающая порода. Выделяются также переходные горизонты, например АА2, АгВ, ВС. Иногда используются и дополнительные обозначения свойств почвы и горной породы. Каждый тип почвы характеризуется определенным сочетанием генетических горизонтов, поэтому можно говорить о строении почвы, или ее профиле. Использование системы символов почвенных горизонтов позволяет упростить запись сведений при описании типа почвы. Источник ➤ Adblockdetector |

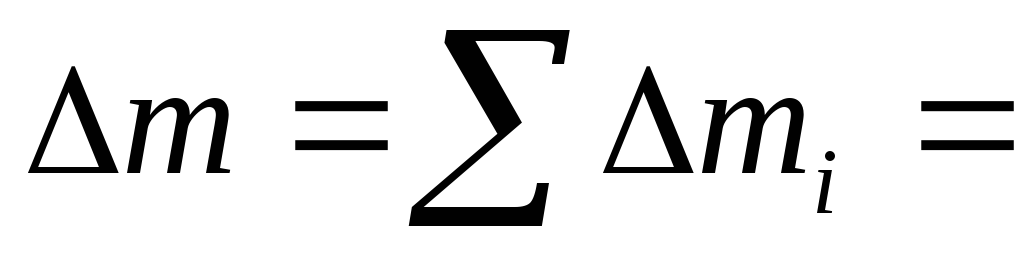

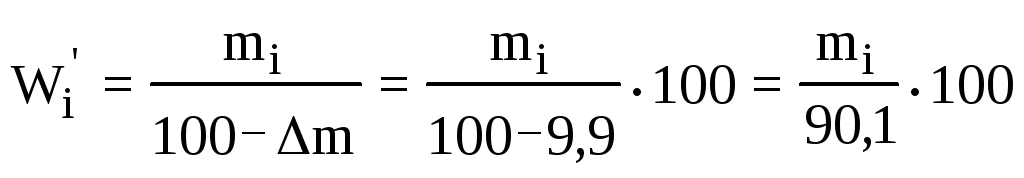

,

, ) определяем с учетом изменения массы навески почвы:

) определяем с учетом изменения массы навески почвы: 2,1 + 3,8 + 4 = 9,9 (г);

2,1 + 3,8 + 4 = 9,9 (г);

и

и

К = 0,32 0,18 = 0,058 (м 3 /м 3 ),

К = 0,32 0,18 = 0,058 (м 3 /м 3 ),

,

, ,

,  – массы кислорода при температурах Т1 и Т2.

– массы кислорода при температурах Т1 и Т2. =

=  (кг О2/м 3 ) = 78(г О2/м 3 )

(кг О2/м 3 ) = 78(г О2/м 3 ) , Na + и анионы HCO

, Na + и анионы HCO , SO

, SO , NO

, NO  и С1 – . При изменении влажности почвы концентрация отдельных ионов изменяется по различным законам. Так, концентрация ионов Na + , Cl – , NO

и С1 – . При изменении влажности почвы концентрация отдельных ионов изменяется по различным законам. Так, концентрация ионов Na + , Cl – , NO  возрастает пропорционально влажности почвы, а концентрация фосфат-иона, обусловленная произведением растворимости фосфатов, почти не изменяется.

возрастает пропорционально влажности почвы, а концентрация фосфат-иона, обусловленная произведением растворимости фосфатов, почти не изменяется.