Лес и почва: взаимное влияние

С древних времен лесоводы уделяют огромное значение вопросу почвы на своих территориях. И это неспроста: «какой грунт, таким и лес будет» — говорят в народе по сей день. На самом деле не что иное, как почва влияет на плодородие леса, его красоту и богатство видов растений.

Издавна лес разделили на две приблизительно равные группы: по мокрому (уйта) и по суходолу (новина). Люди стали различать почвы и делить их на еловые, сосновые и так далее. Очень интересно то, что современный человек до сих пор склоняется к тому мнению, что раньше лесоводы совершенно не имели понятия о том, как связаны между собой лес и почва, и что нужно делать, чтобы лес стал продуктивнее. История говорит о том, что древний человек был не в силах различить почву, где нужно сажать ель, а где какое-нибудь широколиственное дерево.

Но на дворе 21 век, а значит, наука идёт впереди нас и теперь не стоит беспокоиться о том, что насаждения не смогут дать результат, ожидаемый обществом. А сейчас стоит подробнее рассмотреть влияние почвы на лес, и наоборот. Ведь лес невозможно рассмотреть без почвы, а почву – без растений.

Как почва воздействует на лес?

Корневая система любого дерева, кустарника или травяного растения непременно зависит от мощности почвы и её свойств. Как пример тому можно рассмотреть сосну: данное дерево наделено стержневой корневой системой в том случае, если оно растет на сильных и богатых влагой почвах; на сухих же почвах у него формируются дополнительные поверхностные корни, предназначенные дня того, чтобы впитывать влагу извне.

Как ни странно, качество самой древесины также определяется плодородием почвы. Такая же сосна послужит доказательством данному факту. Если дерево растет в местах почвы из песка, то его древесина будет иметь более высокое качество, а если почвенный покров чрезмерно богат, то ствол сосны будет рыхлым на поверхности.

Данные примеры доказывают то, что лесоводство – это отрасль, в которой геологические условия учитываются в первую очередь, они важнее всего. Рельеф земли, материнская порода – факторы, напрямую влияющие на качество леса. Можно отметить, что корни некоторых деревьев проникают в самый грунт, значит, важна в данном случае и материнская порода. Таким образом, уровень грунтовых вод нередко является рубежом проникновения корневой системы растения вглубь. Но всем известно, что материнская порода в большой мере оказывает влияние на почву, а значит, возвращается к тому, что почвенный покров распространяет своё действие на лес уже вдвойне.

Все процессы, происходящие на территории леса, достаточно легко объяснить. Доказательством можно представить тот факт, что и сосна, и ель, и лиственница сибирского типа выглядят здоровыми и красивыми по очень интересной причине: со стопроцентной вероятностью в почвенном разрезе на не очень большой глубине можно обнаружить пласт известняков (до 600-700 м3/га насеверо-востоке Европы люди имеют дерева в своём запасе). Существует явление и противоположное приведенному выше: в местах залегания доломитов лиственные деревья и кустарники становятся слабыми, а потом и вовсе умирают. Таким образом, если человек в яме замечает доломит, а вокруг не видит ни одного дерева, то он суверенностью может утверждать то, что ранее на этом месте тянулась к небу лиственница. Такая разница объясняется тем, что в ситуации, где древостой выглядит шикарно, почва имеет большое количество гумуса и разнообразных питательных элементов. В том случае, когда деревья скорее всего и вовсе исчезнут, почвенный покров состоит из песка и очень беден на питательные вещества.

Необходимо учитывать и тот факт, что чем масштабнее система корней у растения и чем глубже её элементы проникают в землю, тем меньше питательных веществ они могут достать из почвы. Это и объясняет то, почему корни деревьев нередко растут над землёй. На глубине 1-2,5 метра свойства почвы начинают терять свой вес — в итоге свойства изменяются на слабовыраженный их характер.

Взаимодействие корневой системы и почвы рассмотрено полностью. Но стоит уделить особое внимание наличию влаги в земле. Дело в том, что даже влага бывает разных видов. И не для каждого растения она полезна. Если почва чрезмерно увлажнена, то это совершенно не даёт гарантии того, что на ней будет развиваться огромное количество живых организмов. Наоборот, такую среду обитания выберут считанные растения. Такое место выберет сосна, но только в том случае, если почва не слишком бедна кислородом. Если рассматривать данную картину в общем виде, то можно сделать вывод, что в южных странах обилие грунтовых вод положительно влияет на рост растительности, а в северных регионах данные процесс может вызвать повышенную болотистость или даже снижение бонитета.

Особенность лесных пород в том, что они имеют более блеклую способность потреблять химические элементы из почвы по сравнению с культурами сельскохозяйственного назначения. Именно это даёт объяснение тому, что деревья не требуют специального ухода и в минимальной степени привередливы к различным факторам роста (таким, как климат, почва и так далее). Однако высокопроизводительные деревья будут расти лишь в местах, где земля имеет большое количество таких элементов, как азот и зольные элементы. Лиственные породы отличаются большим содержанием золы (а именно 5-10%), чем хвойные (1-4 %). Количество зольных элементов обязательно меняется с возрастом растения.

Существует 3 группы растений, которые различают по их требовательности к плодородию земли:

Отличаются средней требовательностью

Имеют повышенную требовательность к почве

Шелюга, сосна обыкновенного происхождения, белая акация

Кедр сибирский, ель обыкновенная, лиственница

Грецкий орех, дуб, пихта

В итоге можно отметить, что разные растения требуют разное количество определенных элементов. Если в почве много кальция, то присутствует большая вероятность того, что именно на этом месте вырастет ель, ясень или бук. Если в почвообразующих наносах большое количество карбонатов, она подходит для лиственных деревьев, но менее благоприятна для сосны.

Яркой особенностью почвенного покрова леса является то, что он формируется под воздействием растительности, произрастающей в лесу.

Как лес воздействует на почву?

Этот вопрос весьма многогранен, ведь чётко нельзя сказать, усугубляет лес почву или же делает её лучше. Причём, данная тема касается как пространства, так и времени. Данная многогранность проявляется в следующих фактах:

- Воздействие на почву, её уровень влажности и микроклимат полога леса;

- Взаимодействие корней деревьев с почвенным покровом, их воздействие на физиологическом, а также на химическом уровнях;

- Изменение почвы из-за всевозможных микроорганизмов и различных живых существ, имеющих место в лесу.

В результате данных вмешательств почва наделяется специфическими особенностями. Они кроются в режимы температуры покровов леса, их влажности, химическом составе и богатством микроэлементов различного происхождения.

Далее будут приведены доказательства, основанные на примерах. Они объяснят то, почему лес имеет огромное влияние на почву:

- Температурный режим лесных почв намного ниже, чем в других местах по одной простой причине: растительность леса является в данном случае своеобразным защитным слоем от прямых солнечных лучей. Можно отметить и то, что в таких местах невозможно наблюдать низкие перепады почвенной температуры;

- Корни различных пород деревьев и кустарников значительно влияют на влажность почвы, наполненность её кислородом, уплотненность и некоторые иные особенности физического происхождения;

- Существует такое понятие как «леснойопад». Это совокупность листьев, хвои, сучьев, иголок, ветрей и иных элементов растительного мира. Эта растительность образуют центральную основу для создания гумуса, а также лесной подстилки. Дело в том, что именно эти части растений весьма богаты азотом, а также зольными веществами. Составом и количеством «лесного опада» в огромной степени определяется процесс формирования почвенного покрова.

Учёные разработали даже определенное разделение на группы рассматриваемых подстилок, защищающих лесной покров. Выделяют следующие группы:

- Фульфатная с практически отсуствующим гумусонакоплением и отношением гуминовых кислот к фульвокислотамменее 0,2. В данном случае действие на минеральную часть почвы очень агрессивно;

- Гуматно-фульватная имеет среднее гумусонакопление, отношение кислот 0,2 – 0,5 и слабоагрессивное воздействие на минеральную часть почвы;

- Фульватно-гуматная группа определяется таким же уровнем гумусонакопления, как и предыдущая группа, отношением кислот 0,5 – 0,7 и слабоагрессивным воздействием;

- Гуматная имеет интенсивный способ гумусонакопления, отношение кислот более 0,7, а также аккумулятивное действие на часть почвы, богатую минералами.

В заключение можно сделать вывод о том, что почва и лес – это единая экосистема, функционирование отдельных частей которой практически невозможно или приводит к существенным изменением (в случае, если не брать лес в рассмотрение). Почвенный покров влияем не только на количество леса, но и на его качество, плодородие. В свою очередь, лес имеет большое значение для образования качественной почвы. Таким образом, происходит круговорот почва – лес – почва, и данный факт в очередной раз является доказательством тому, что два рассматриваемых элемента представляют собой сложноорганизованную экосистему, взаимозависимость элементов которой достаточная велика.

Источник

Роль почвы для леса

Лес и почва

Взаимодействие между лесом и почвой проявляется в изменении лесом свойств почвы и во влиянии почвы на рост леса. Древесные породы менее требовательны к минеральным веществам почвы, чем травянистая растительность. Так, сосновый лес извлекает в год 1 га 16 кг золы, 1 кг окиси калия и 0,5 кг фосфорной кислоты. Луговая же растительность извлекает в год с 1 га 328 кг золы, 82 кг окиси калия и 31 кг фосфорной кислоты. В первые годы роста древесные породы особенно нуждаются в зольных элементах, поэтому применение удобрений в лесных питомниках весьма полезно для ускорения роста посадочного материала.

По мере роста леса почва обогащается лесной подстилкой. Мелкие отмирающие части деревьев (листва, хвоя, ветви и пр.), из года в год увеличивающие слой лесной подстилки, содержат значительно больше зольных веществ, нежели стволовая древесина. Так, в хвое сосны содержится в 9 раз больше фосфорной кислоты и в 3 раза больше калия, чем в древесине. Если принять за единицу количество калия в годичном приросте древесины соснового леса, то пшеничное поле будет содержать в годичном приросте растений 4, луг 10, картофельное поле 15 единиц калия. При этом с сельскохозяйственных площадей весь калий уносится вместе с урожаем, между ем как зольные вещества и азот, потребляемые лесом из глубоких слоев почвы и грунта, откладываются в верхнем слое почвы в виде лесной подстилки, Разлагаясь, лесная подстилка увеличивает плодородие лесных почв.

Наименьшее количество золы содержат хвойные породы (1,3%) и наибольшее — лиственные породы, в особенности разводимые в степях.

Древесные породы по количеству отлагающейся в их древесине золы могут быть расположены в следующем убывающем ряду: белая акация, ильмовые, ясень, бук, дуб, чёрная ольха, ель, берёза, лиственница, сосна обыкновенная.

Количество золы в годичном приросте насаждения на одном гектаре выражает потребность древесных пород в зольных веществах. При этом некоторые породы с высокой усвояющей способностью корневой системы (например, белая акация) могут извлекать из почв с малым количеством зольных веществ необходимые для них большие количества зольных веществ. По этой требовательности к зольным веществам почвы древесные породы могут быть расположены в убывающий ряд: ильмовые, ясень, клён, бук, граб, дуб, чёрная ольха, осина, ель, лиственница, берёза, белая акация, сосна обыкновенная. Таким образом, белая акация, хотя она и обладает большою потребностью в зольных веществах, но вследствие значительной усвояющей способности своей корневой системы, малотребовательна к составу почвы. Обыкновенная сосна, находясь в конце обоих рядов, отличается одинаково малой потребностью в зольных веществах и малой требовательностью к зольным веществам почвы. Способность древесных пород извлекать необходимые дли них значительные количества зольных веществ из почв, бедных этими веществами, называется требовательностью к зольным веществам почвы.

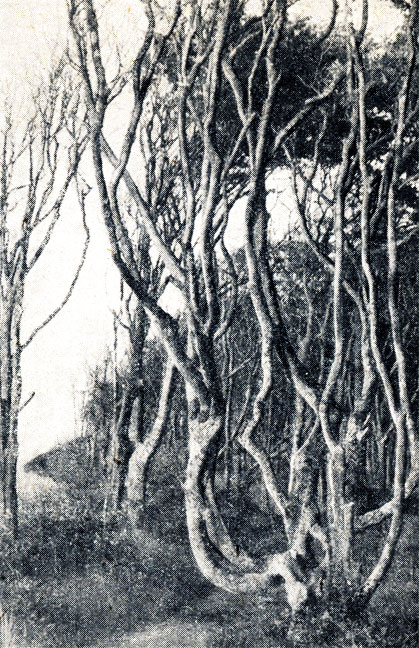

Рис. 56. Искривление стволов в 60-летнем буковом насаждении под влиянием ветров. Берег Балтийского моря

Древесные растения производят в год в несколько раз больше органического вещества, нежели травянистые, причём они извлекают из почвы во много раз меньшее количество зольных веществ. В лесу органические вещества, задерживая взмученные части в подстилке и уменьшая забивание пор в почве, усиливают просачивание воды в почву и повышают влагоёмкость почв. Вместе с тем органические вещества смягчают в лесу температурные колебания в почвах, что особенно важно в засушливой полосе и на песчаных почвах. В лесных почвах органические вещества представлены в виде мёртвой подстилки, а также в виде перегноя, или гумуса. Перегной лесной почвы, или лесной гумус, является продуктом разложения микроорганизмами органических веществ. Лесной перегной встречается в виде кислого гумуса, называемого обычно грубым, и нейтрального гумуса, называемого мягким.

Кислый, или грубый, гумус характеризуется плотною слоистостью (пружинит под ногою) и наличием грибов с ясно выраженным мицелием, он содержит значительное количество углерода и имеет кислую реакцию. Кислый гумус распространён в густых хвойных лесах, где он обусловливает подзолообразовательный процесс и сравнительно малую водопроницаемость почв, вызывающую нередко их заболачивание. Кислый гумус может быть использован как ценное азотистое удобрение, для чего он перемешивается рыхлящими орудиями с минеральным слоем почвы сплошь или частично, полосами или площадками. Для устранения кислого, или грубого, гумуса желательно выращивание смешанных хвойно-лиственных насаждений с лиственным подлеском, осветление почвы прореживанием леса. В особо ценных насаждениях, если позволяют экономические условия, применимо известкование почвы, благодаря чему усиливается просачивание воды в почву и способность её сохранять теплоту. К богатым известью почвам приурочены лиственница, ясень, липа, а также бук.

Нейтральный, или мягкий, гумус характеризуется рыхлым, зернистым сложением (легко продавливается ногами), присутствием червей, энергично обрабатывающих гумус, обилием бактерий, значительным количеством азота. Нейтральный гумус распространён в лиственных и смешанных лиственно-хвойных лесах, где этот гумус обусловливает высокую продуктивность насаждений и значительную водопроницаемость, порозность и прогреваемость почв. Поэтому нейтральный, или мягкий, гумус весьма желателен в лесах сельскохозяйственного и водоохранного значения, где уход за лесом Должен быть направлен к увеличению количества гумуса. На бедных почвах накопление гумуса может быть достигнуто проведением несложных хозяйственных мероприятий: разбрасыванием хвороста, остающегося при рубках, культурой древесных и травянистых растений-азотособирателей (акация жёлтая и белая, ольха, ракитник, люпин и др.). В питомниках и очень ценных насаждениях для накопления гумуса вносят азотистые удобрения.

Влияние леса на почву проявляется в развитии процессов почвообразования, протекающих в связи с составом насаждений. В таёжной полосе, в еловых и сосновых лесах происходит оподзоливание почв. Лесная подстилка, образуемая чистыми ельниками, отличается значительной толщиной и плотностью, с трудом разлагается, образуя плотный гумус. Почвы под ельниками получают малое количество атмосферных осадков, плохо прогреваются и сильно уплотняются. Органические кислоты разлагают часть почвы, приобретающую характерный для подзола белесый цвет 1 . Такое оподзоливание почв под хвойными лесами имеет различное выражение в зависимости от условий климата и материнской породы.

1 ( Примером подзолообразующей роли ельников является специальный опыт акад. В. Р. Вильямса, который в 1904 г. заложил в Сельскохозяйственной академии им. Тимирязева два лизиметра с одинаковой почвообразующей породой (валунный красный суглинок) глубиною в 1 м. Один лизиметр был засажен ёлочками, а другой зарос травой. Оба лизиметра были вскрыты в 1938 г. Оказалось, что под травянистым покровом минеральная порода окрасилась в темно-бурый цвет на глубину в 6 см, а гумуса накопилось 4%. Под ельником же образовался плотный войлок лесной подстилки до 6 см, минеральная порода приобрела белесый оттенок на 5 см, белесые же потёки подзола простирались на глубину до 15 см, а гумуса оказалось всего лишь 0,9%)

В полосе хвойных лесов и в полосе смешанных хвойно-лиственных лесов берёза улучшает почву, обогащая её основаниями и образуя нейтральный, или мягкий, гумус своей листвой, содержащей большое количество кальция. Теми же свойствами и даже ещё большими, благодаря клубенькам-азотособирателям на корнях, обладает белая акация. На юге почвоулучшающее значение имеют ильмовые породы, граб, бук и многие кустарники.

В лесостепной полосе дуб вызывает сильную деградацию чернозёма, заключающуюся в уменьшении количества гумуса в верхних частях почвенного слоя, в накоплении его в нижних частях почвенного слоя и придании почве характерной ореховатой структуры. В связи с этим в дубравах увеличивается проницаемость почв для воды, воздуха и тепла, что усиливает защитные свойства дубовых насаждений.

На песчаных почвах накопителем гумуса является сосна, что обусловливает широкое разведение её на бедных песчаных почвах и летучих песках, которые сосна делает пригодными для сельскохозяйственных культур. Ценной почвоувлажняющей породой является лиственница. Почва под лиственницей значительно рыхлее, нежели под сосною, благодаря глубоко идущей и хорошо разветвлённой корневой системе. В лиственничных насаждениях, теряющих на зиму хвою, зимние осадки почти полностью достигают почвы, что способствует переводу азота, окиси калия и фосфорной кислоты лесной подстилки в легко растворимые соединения.

Благоприятное влияние леса на почву в целом заключается в извлечении зольных веществ и азота из глубоких слоев почвы и в переносе этих веществ путём отложения лесной подстилки в верхнюю часть почвы, где эти питательные вещества могут быть использованы культурными травянистыми растениями. Поэтому при временном использовании свежих вырубок, например, из-под дуба, под сельскохозяйственные культуры получается больший урожай, чем на полевых землях. Временное сельскохозяйственное пользование на вырубках и в междурядьях лесных посадок ещё мало изучено, но оно имеет большое значение для расширения кормовой площади и поддержания лесной почвы в культурном состоянии.

Источник