Роль рельефа как фактора почвообразования

Рельеф – это совокупность всех неровностей (возвышений и понижений) земной поверхности. Наука о рельефе, его внешних признаках, происхождении и закономерностях развития называется геоморфологией. Рельеф земной поверхности изучается как один из компонентов географической среды с учетом взаимосвязей его с геологическим строением, поверхностными и подземными водами, растительностью, почвой и другими элементами этой среды. Рельеф тесно связан с возрастом и составом почвообразующих и подстилающих пород. В.В. Докучаев отнес рельеф к числу пяти основных факторов почвообразования. Влияние его на почвообразование связано с разным притоком воды и тепла в различных условиях рельефа.

Роль рельефа как фактора почвообразования заключается в перераспределении солнечной энергии и осадков в зависимости от экспозиции и крутизны склонов. От рельефа зависят водный, тепловой, питательный и солевой режимы.

Горный рельеф обусловливает вертикальную зональность климата, растительности почв. Это связано с тем, что с высотой понижается температура и изменяется увлажнение.

От рельефа зависит перераспределение осадков на каждом его элементе. На ровных территориях водоразделов остаются все атмосферные осадки, поэтому здесь формируются типичные зональные почвы. В понижениях образуются гидроморфные почвы, так как сюда поступает дополнительный приток воды, а на повышениях и склонах большая часть атмосферных осадков стекает, разрушая почву.

Тепловой режим почв зависит от экспозиции склонов. Южные склоны получают больше солнечного тепла, а северные — меньше. От водного и теплового режимов зависит характер растительности, определяющей развитие почвообразовательного процесса. Свойства почв сильно зависят от рельефа, что необходимо учитывать в землеустройстве и, в частности, в организации территории полей севооборота.

Дата добавления: 2015-07-18 ; просмотров: 1224 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник

Рельеф как фактор почвообразования.

Рельеф – совокупность неровностей земной поверхности разного масштаба. Влияние рельефа сказывается главным образом на перераспределении тепла и воды, которые поступают на поверхность суши.

Рельеф района в значительной мере определяет конкретное проявление воздействия других факторов при почвообразовании.

Контролируя распределение и взаимоотношение факторов почвообразования, рельеф оказывает весьма сильное влияние на географию почв. При этом роль и значение форм мега- и макрорельефа, с одной стороны, и мезо- и микрорельефа, с другой, заметно отличаются.

Под мега- и макрорельефом понимают самые крупные формы рельефа, определяющие общий облик большой территории: равнины, плато, горные системы. Возникновение макрорельефа связано главным образом с тектоническими явлениями в земной коре.

Влияние форм мегарельефа проявляется преимущественно в регулировании распределения атмосферной влаги, переносимой крупными воздушными массами, и в изменении гидротермических условий в зависимости от абсолютной высоты.

На равнинах и обширных плато происходит постепенное изменение количества атмосферных осадков. Это создает необходимые условия для постепенной смены типов растительности и образования биоклиматических зон, что обусловливает формирование почвенных зон.

Мезорельеф – формы рельефа средних размеров: холмы, лощины, долины террасы и их элементы – плоские участки и склоны разной крутизны. Возникновение мезорельефа связано в основном с экзогенными геологическими процессами, на которые оказывают большое влияние медленные поднятия и опускание отдельных участков суши.

Под микрорельефом понимают мелкие формы рельефа, занимающие незначительные площади (от нескольких квадратных дециметров до нескольких сотен квадратных метров), с колебаниями относительных высот в пределах одного метра. Сюда относятся бугорки, понижения, западины, возникающие на ровных поверхностях рельефа.

Влияние форм мезо- и микрорельефа на почвообразование проявляется на ограниченной площади в перераспределении солнечной энергии и выпавших атмосферных осадков.

Рис. 1. типы склонов

По крутизне различают пологие (3 — 6 0 ), покатые (6 — 15 0 ), крутые (15 — 45 0 ), обрывистые (более 45 0 ) склоны. По длине различают склоны короткие (менее 50 м), средние (50 – 500 м) и длинные (более 500 м).

Перераспределение солнечной энергии на поверхности зависит от крутизны склонов и их экспозиции.

Склоны разных экспозиций имеют свои микроклиматические особенности (гидротермические режимы) и, как следствие, свою растительность и почву.

Перераспределение атмосферной влаги обусловлено тем, что атмосферные осадки стекают в пониженные места. В результате чего почвы верхней части склонов получают меньше влаги, чем находящиеся рядом почвы понижений.

Перераспределение почвенной массы в зависимости от количества и качества (мелкий моросящий дождь, ливень, снег и т.п.) атмосферных осадков происходит повсеместно, однако степень выраженности этого процесса в значительной мере определяется характером рельефа. Равнинный рельеф с незначительными понижениями благоприятствует перемещению наиболее тонких частиц. Перераспределение тонких частиц отражается на механическом и химическом составе почв разных элементов рельефа. Еще в большей степени влияет мезорельеф на миграцию водорастворимых соединений. При наличии резко расчлененного рельефа со значительной амплитудой высот происходит перемещение грубых обломков.

Поверхностный сток и перемещение почвенно-грунтовых вод обусловливает направленную миграцию твердых частиц и растворимых соединений и своеобразный обмен между элементами мезо- и микрорельефа. В результате поверхностного стока талых или дождевых вод верхние горизонты почвы размываются, и почвенная масса переносится в относительно пониженные места, т.е. при смыве почвы со склонов происходит намывание почвы в отрицательных элементах.

Поэтому расположенные в одном и том же ландшафте, часто разделенные лишь десятками метров почвы существенно отличаются водно-воздушным режимом, значениями рН, содержанием подвижных форм химических элементов. Все это приводит к поселению и развитию различной растительности, к существенным различиям в синтезе и разложении органического вещества, превращении почвенных минералов и, в конечном счете, к образованию разных почв в различных условиях рельефа.

Почвы положительных элементов рельефа формируются в независимых, автономных, ландшафтно-геохимических условиях. Эти почвы относятся к автоморфному типу. Почвы понижений развиваются под воздействием поверхностных и грунтовых вод, обогащенных химическими элементами и соединениями, извлеченными из почв вышерасположенных участков. Следовательно, почвы отрицательных элементов мезорельефа находятся в подчиненных ландшафтно-геохимических условиях. Эти почвы относятся к гидроморфному типу почв. геохимическая зависимость гидроморфных почв от автоморфных называется геохимическим сопряжением (рис. 2).

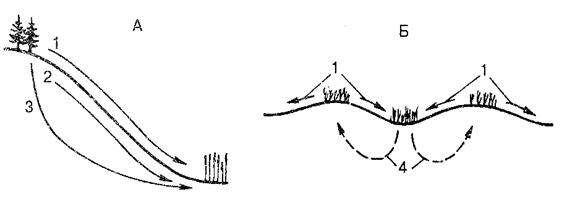

Рис. 2. Схема геохимического сопряжения (В. В. Добровольский, 1999)

А – условия мезорельефа: 1 – поверхностный сток; 2 – внутрипочвенный сток; 3 — грунтовый сток; Б – условия микрорельефа: 1 – поверхностный сток; 4 – движение почвенной воды (пунктир – подъем воды по капиллярам)

В условиях мезорельефа геохимическая связь имеет одностороннюю направленность, причем почвы относительно низких участков находятся под влиянием более высоких.

В условиях микрорельефа геохимическое сопряжение почвы носит двустороннюю направленность. Химические элементы, мигрирующие с поверхностным стоком в микрозападины, вмываются с фильтрующимися водами и обогащают почву понижений. Однако быстрое иссушение микроповышений вызывает энергичное подтягивание почвенных вод по капиллярам, вместе с которыми большая часть химических элементов возвращается. Происходит как бы взаимообмен подвижными соединениями.

Микрорельефу принадлежит ведущая роль в формировании комплексного и мозаичного покрова.

Таким образом. В настоящее время выделяют по положению в рельефе и по определяемому им перераспределению осадков группы почв.

Автоморфные почвы – формируются на ровных поверхностях и склонах в условиях свободного стока поверхностных вод, при глубоком залегании грунтовых вод (глубже 6 метров).

Полугидроморфные почвы – формируются при кратковременном застое поверхностных вод или при залегании грунтовых вод на глубине 3-6 м (капиллярная кайма может достигать корней растений).

Гидроморфные почвы – формируются в условиях длительного поверхностного застоя вод или при залегании грунтовых вод на глубине менее 3 м (капиллярная кайма может достигать поверхности почвы).

Рельеф вносит существенное изменение в распределение атмосферных осадков и, следовательно, типов растительности и почв.

Источник

Рельеф как фактор почвообразования

Рельеф играет важную роль в перераспределении тепла и влаги, продуктов выветривания и почвообразования на земной поверхности.

Он определяет рисунок почвенного покрова и служит основой почвенной картографии.

В одной природной зоне на разных элементах рельефа степень увлажнения почв различна. По Неуструеву, выделяется несколько групп почв, различающихся по степени увлажнения:

- автоморфные, образовавшиеся на равнинных хорошо дренированных участках и не подвергающиеся переувлажнению за счет притока грунтовых или поверхностных вод;

- полугидроморфные, сформированные при кратковременном застое поверхностных вод или неглубоком залегании грунтовых вод;

- гидроморфные — избыточно увлажненные из-за длительного поверхностного застоя вод или влияния близко залегающих грунтовых вод.

Принято различать четыре типа рельефа: макрорельеф, мезорельеф, микрорельеф и нанорельеф. Макрорельеф определяет строение земной поверхности на больших территориях (горные хребты, плоскогорья, низменности, равнины) и отражает в соответствии с биоклиматическими условиями широтную и высотную зональность почвенного покрова.

Горный рельеф на территории России представлен горными системами Кавказа, Урала, Восточной и Южной Сибири, Дальнего Востока и Камчатки.

Формирование и распределение почв в горных областях подчиняется закону вертикальной зональности. Основные типы почв расположены в виде высотных поясов (зон), последовательно сменяющих друг друга от подножья гор к вершинам. По определенной совокупности почвенных зон, последовательно сменяющихся с высотой, выделяется 20 типов зональности. Они специфичны для разных природных зон.

В горах с увеличением высоты на каждые 100 м средняя температура воздуха снижается на 0,5 °С, понижается атмосферное давление, влажность повышается, возрастает суммарная солнечная радиация. В степной зоне с увеличением высоты местности предгорные степи сменяются широколиственными лесами, затем хвойными, выше которых располагаются пояса субальпийских и альпийских лугов, далее исчезает растительность и на вершинах часто лежит снежный покров.

Почвообразующие породы в горах представлены продуктами выветривания (элювием и пролювием) магматических и древних (третичных) осадочных горных пород разнообразного состава. Для горного почвообразования в условиях элювиальных и транзитных ландшафтов характерен отрицательный баланс веществ, обусловленный процессами денудации. Постоянный снос продуктов почвообразования приводит к омоложению почв и вовлечению новых слоев почвообразующих пород в почвообразование, что благоприятно для развития лесов. Отличаются горные почвы небольшой мощностью, щебнистостью и плохой сортированностью почвенного материала. Мощность гумусового горизонта, как правило, незначительна, содержание гумуса относительно высокое.

Мезорельеф (холмы, увалы, балки, овраги и т. п.) вызывает перераспределение влаги, продуктов почвообразования, а также мелкозема под действием гравитационного поля. На вершинах повышений преобладают элювиальные процессы с преимущественным выносом из почв продуктов почвообразования. В нижних частях склонов и в отрицательных формах рельефа происходит аккумуляция веществ. С мезорельефом связан определенный тип почвенного покрова — сочетание почв разной степени увлажнения.

Роль микро- и нанорельефов, представляющих собой мелкие формы рельефа с превышением от 10 до 50 см и площадью до 10 м 2 , состоит в перераспределении главным образом почвенной влаги, что обусловливает слабоконтрастные условия увлажнения для произрастания древесных насаждений.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник

Рельеф как фактор почвообразования

Автор: Пользователь скрыл имя, 30 Марта 2013 в 20:44, курсовая работа

Описание работы

Данная работа носит реферативный характер и основывается на изучении отечественной литературы, в том числе по Пермскому краю. Цель курсовой работы является изучение рельефа как фактора почвообразования, его свойств и особенностей.

Задачи курсовой работы:

Определить процессы и факторы почвообразования.

Влияние рельефа на развитие эрозионных процессов.

Изучить роль рельефа в миграции растворимых продуктов выветривания и почвообразования.

Содержание

Введение………………………………………………………………………..….4

1. Процесс почвообразования…………………………………………………….6

2. Факторы почвообразования…………………………………………………. 9

3.Рельеф как перераспределитель солнечной энергии и атмосферной влаги на земной поверхности …………………………………………………………….27

4. Рельеф-как фактор почвообразования……………………………………….29

4.1 Формы рельефа и их роль в географии почв………………………….32

4.2 Группы почв по характеру увлажнения………………………………36

4.3 Морфолого –генетические формы рельефа…………………………..38

5.Влияние рельефа на развитие эрозионных процессов………………………43

6.Роль рельефа в миграции растворимых продуктов выветривания и почвообразования………………………………………………………………………. 47

Выводы…………………………………………………………………………. 49

Список использованных источников…..……………………………………..50

Работа содержит 1 файл

REL_EF_GOTOVO.doc

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Пермская государственная сельскохозяйственная академия

имени академика Д.Н. Прянишникова»

Факультет почвоведения, агрохимии, экологии и товароведения

по дисциплине «Общее почвоведение»

на тему «Рельеф как фактор почвообразования»

Выполнила студентка 3

3 курса агрохимического

факультета гр. АЭ-31А

Проверил Дьяков В.П.

профессор, кандидат с.х наук

Мурзина О.В. Рельеф как фактор почвообразования: Курсовая работа.

Пермь: ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА,2012. – 51c.

В работе дано понятие о процессах почвообразования. Описаны факторы почвообразования, формы рельефа и их роль в географии почв, группы почв по характеру увлажнения, морфолого — генетические формы рельефа .

1. Процесс почвообразования……………… …………………………………….6

2. Факторы почвообразования……………… …………………………………. 9

3.Рельеф как перераспределитель солнечной энергии и атмосферной влаги на земной поверхности …………………………………………………………….27

4. Рельеф-как фактор почвообразования…………………………………… ….29

4.1 Формы рельефа и их роль в географии почв……………… ………….32

4.2 Группы почв по характеру увлажнения………………………………36

4.3 Морфолого –генетические формы рельефа…………………………..38

5.Влияние рельефа на развитие эрозионных процессов… ……………………43

6.Роль рельефа в миграции растворимых продуктов выветривания и почвообразования……………………………… ………………………………………. 47

Список использованных источников…..…………………………………….. 50

Почвы, сформированные на литосферной оболочке суши, были и остаются до сих пор главным объектом труда и средством производства человеческого общества. Потому не случайно теоретические и прикладные основы почвоведения формировались на результатах изучения этих почв.

Почвоведение – наука о почвах, их образовании (генезисе), строении, составе и свойствах; о закономерностях их географического распространения; о процессах взаимосвязи с внешней средой, определяющих формирование и развитие главнейшего свойства почв – плодородия; о путях рационального использования почв в сельском народном хозяйстве и об изменении почвенного покрова в агрикультурных условиях.

Под факторами почвообразования понимаются внешние по отношению к почве компоненты природной среды, под воздействием и при участии которых формируется почвенный покров земной поверхности.

Роль рельефа в почвообразовани и по преимуществу косвенная. Горный рельеф (орорельеф) способствует резкой смене материнских пород и климатических условий на небольших расстояниях. Он также обусловливает резко выраженные явления смыва. Атмосферные осадки в условиях горного рельефа в значительной части не попадают в почвенные горизонты, а уходят по склонам в реки, унося подвижные продукты выветривания и почвообразования.

Основатель генетического почвоведения В. В. Докучаев положил начало учению о факторах почвообразования. Он впервые установил, что формирование почвенного покрова теснейшим образом связано с физико-географической средой и историей ее развития, а также дал определение понятия «почва»: «Почвы — это поверхностные минерально-органические образования, которые всегда имеют свое собственное происхождение

Данная работа носит реферативный характер и основывается на изучении отечественной литературы, в том числе по Пермскому краю. Цель курсовой работы является изучение рельефа как фактора почвообразования, его свойств и особенностей.

Задачи курсовой работы:

- Определить процессы и факторы почвообразования.

- Влияние рельефа на развитие эрозионных процессов.

- Изучить роль рельефа в миграции растворимых продуктов выветривания и почвообразования.

Почвообразование начинается с момента поселения живых организмов на горных породах, движущей силой которого является взаимодействие малого биологического и большого геологического круговоротов веществ. На начальных стадиях первичный почвообразовательный процесс совпадал с выветриванием. Разрушительная сила ветра, воды и разные температуры превращали массивную горную породу в рыхлую, которая приобретала порозность, влагоемкость, водо- и воздухопроницаемость, в ней появились вторичные минералы. Она уже содержит некоторое количество питательных элементов в доступной для живых организмов форме. Порода постепенно обедняется зольными элементами вследствие их вымывания и вследствие того, что они уже усваиваются живыми организмами. В ранний абиотический период геологической истории это были геохимические циклы, а с появлением жизни на Земле они трансформировались в биогеохимические, поскольку большая часть явлений протекает при участии живых организмов или продуктов их жизнедеятельности. С появлением человека они трансформировались в технобиохимические циклы, так как круговорот веществ в природе в настоящее время в значительной степени определяется деятельностью человека.

Почвообразовательный процесс имеет биофизико – химический характер и представляет собой совокупность явлений превращения и передвижения веществ и энергии, протекающих в почвенной толще. Основными составляющими этого процесса являются превращение минералов горной породы; накопление в почве органических остатков и их трансформация; взаимодействие органических и минеральных веществ и образование органоминеральных соединений; накопление в верхней части элементов питания; передвижение продуктов почвообразования с водой и формирование почвенного профиля.

Особенно большое значение в почвообразовании имеет малый биологический круговорот веществ, определяющий цикличность биогеохимии почвообразования. Она обусловлена цикличностью поступления на поверхность Земли солнечной энергии, что в свою очередь, определяет продолжительность циклов развития растительных организмов, интенсивность и емкость биологического круговорота. Итогом биологического круговорота является:

- извлечение организмами из горной породы питательных элементов;

- синтез биомассы и включение поглощенных элементов в сложные органические соединения;

- возврат в почву этих соединений с отмирающей биомассой в виде наземного опада и корней.

В результате происходит аккумуляция питательных элементов в почве, что и формирует ее плодородие. Объем биологического круговорота, или емкость потребления элемента, определяется избирательной способностью организмов и запасом его доступных соединений в среде. В зависимости от экосистемы и физико-географических условий объемы биологического круговорота между собой существенно различаются. Например, хвойные леса на единицу площади потребляют почти в 4 раза меньше калия, в 2,5 раза меньше кальция, в 3 раза меньше магнии, чем широколиственные, а по потреблению азота, фосфора и серы они близки между собой (В.А.Ковда, 1973).

Наибольшее накопление органического вещества наблюдается в лесных сообществах (таблица 1). В субтропических и широколиственных лесах оно достигает 4000-4100 т/га, во влажных тропических – 500т/га. В арктической тундре биомассы накапливается столько же, сколько и в пустыне, луговые степи накапливают до 25 т биомассы. Важны при этом не только количество, но и ежегодный прирост, структура биомассы, определяемая соотношением между надземной массой и корнями, и качество биомассы в зависимости от потребления элементов питания и возврата их с опадом. Наибольшая доля корней наблюдается в луговых степях (70-88%), наименьшая – в лесах (18-26%). Наименьшие потребление и возврат характерны для сосняков арктических тундр и пустынь. Неодинакова скорость разложения органических остатков – в тропических лесах меньше, чем за год, отношение подстилки к опаду 0,5-0,7; в степях – 1,5, в тундре – 14, т.е. чем теплее и влажнее климат, тем быстрее разложение. В разложении участвуют главным образом членистоногие и дождевые черви, которые при 30 тыс. на 1 га могут переработать 1,5 т листвы и смешать ее с 15 т минеральной массы. Их может быть от 200 до 500 кг/га. В общем, живое вещество в почве создается, разрушается, вновь возобновляется. По В.И.Вернадскому, в ней протекают «вихри жизни» (В.А. Ковда, 1973).

Таблица 1-Биологический круговорот веществ, ц/га( Л.Е. Родин 1965)

Источник