Рост корня

В течение жизни растение постоянно увеличивает размеры своих корней. При этом они углубляются в почву и разрастаются далеко в стороны от стебля. Корни свеклы, например, проникают в почву на глубину более 3 м, пшеницы — на 2-2,5 м, у огурцов корни разрастаются на 1,5-2 м в стороны от стебля, у лука — на 60-70 см. У взрослой яблони корни разрастаются в стороны на 10-12 м от ствола, а у осины — даже на 30 м.

Корни обладают неограниченной возможностью роста. Но в природе они редко реализуют такую возможность из-за различных причин: ветвления в почве корней других растений, недостаточности питательных веществ и т. д. В специально созданных условиях растение способно развить огромную массу корней. Например, у четырехмесячного растения озимой ржи, выращенного в теплицу, образовалась огромная корневая система. Общая длина всех ее корней составила 623 км, что равно расстоянию от Москвы до Санкт-Петербурга. Причем общая поверхность всех корней этого растения была в 130 раз больше поверхности наземных органов растения. Общий прирост всех корней только за одни сутки достигал 4,8 км, и ежесуточно на них образовывалось более 100 млн корневых волосков.

Опыты по изучению особенностей роста корней

Рост корня осуществляется путем деления (увеличения количества) и растяжения клеток, находящихся на верхушке (кончике) корня. Все корни растут верхушечной частью.

Обнаружить это можно с помощью следующего опыта. На корешок проростка фасоли или тыквы наносят черной тушью тонкие черточки-метки на одинаковом расстоянии друг от друга. Уже через день можно увидеть, что на участке, расположенном ближе к верхушке корня, расстояние между метками увеличилось, тогда как у основания корня оно не изменилось.

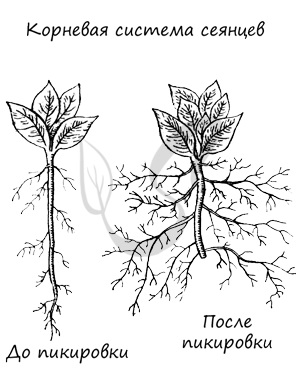

Если удалить верхушку, то рост корня в длину прекратится, но зато образуется много боковых корней. Эта особенность растений используется человеком при выращивании рассады культурных растений.

Корни растут в течение всей жизни растения. Корень удлиняется и продвигается в почве в результате деления и растяжения клеток, образовавшихся на верхушке корня.

Если рассмотреть корневой чехлик под микроскопом, то можно увидеть, что он образован из нескольких слоев клеток. Он защищает делящиеся клетки кончика корня от механических воздействий среды. Кроме того, клетки корневого чехлика выделяют слизь, которая действует как смазка, облегчая продвижение растущего корня в почве.

Рост корня обычно направлен вниз. Как бы ни положили прорастающее семя или укореняющийся побег — их корни обязательно будут направлены вниз. В этом выражается чувствительность растения к земному притяжению. Такое явление называют геотропизмом (от греч. гео — «земля» и тропос — «поворот», «направление»).

Ориентацию корней вниз к земле можно продемонстрировать на опытах. Если растение с корнем, растущим вниз, посадить в перевернутом виде, то через некоторое время можно увидеть, что оно вновь направит свой корень вниз. Опыт можно повторить несколько раз, но результат будет тот же.

Геотропизм у корней: 1 — растение; 2 — в перевернутом виде, спустя 4 дня

В почве корень, как правило, продвигается в сторону, где содержатся влага, минеральные вещества и кислород. Такое движение органов растения, в том числе и корня, в сторону нужных им химических веществ (кислород, вода, минеральные соли) называется хемотропизмом (от. греч. хемиа — «химия» и тропос — «поворот», «направление»).

Корень растет на протяжении всей жизни растения. Он обычно растет вниз, но способен поворачиваться в направлении нужных ему веществ. Корень растет верхушечной частью, защищенной корневым чехликом.

Источник

Корень

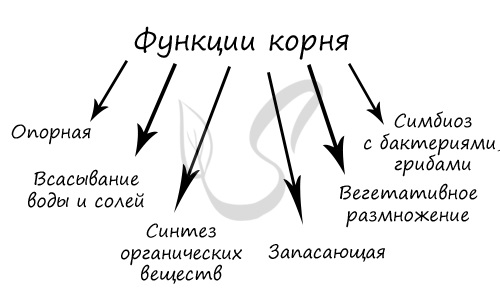

Корень — вегетативный орган растения, обладающий положительным геотропизмом (растет по направлению силы притяжения), имеющий цилиндрическую форму и радиальную симметрию. До тех пор пока на кончике корня есть верхушечная (апикальная) меристема, корень способен к росту. Ключевое отличие корня от побега в том, что верхушечная меристема защищена корневым чехликом, который покрывает ее. Запомните также, что на корне никогда нельзя найти листья. Основные функции корня:

- Опорная функция — закрепляет растение в почве (заякоривание)

- Всасывание воды и растворенных в ней минеральных веществ из почвенного раствора

- Синтез органических веществ — в клетках корня происходит образование важных для растения соединений (алкалоиды, гормоны, аминокислоты)

- Запасание питательных веществ — корень накапливает крахмал, масла

- Вегетативное размножение — может осуществляться частями корня

Иногда на корнях закладываются придаточные почки — так называют почки, которые закладываются вне типичных мест развития почек (вне пазухи листа и верхушки побега). Из них прорастают побеги, часто называемые корневой порослью или корневыми отпрысками.

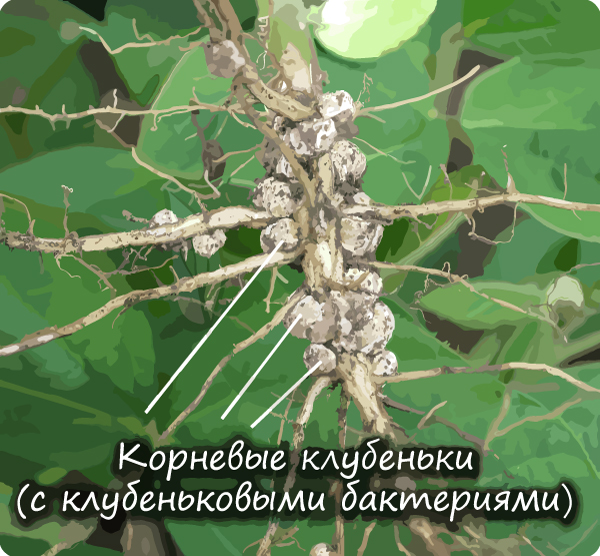

Симбиоз с бактериями, грибами

Клубеньковые (азотфиксирующие) бактерии объединяются на корнях в особые образования — клубеньки. Эти бактерии способны преобразовывать атмосферный азот (молекулярное вещество) в азотсодержащие сложные вещества, которые усваиваются растениями. С мицелием грибов корень образует симбиоз, который называется микориза (или грибокорень).

Корневая система и происхождение корней

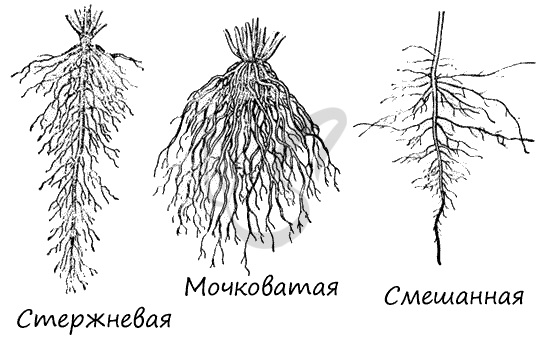

Корневую систему образуют в совокупности все корни растения. Она обеспечивает надежное заякоривание растения в почве. У растений встречается три основных типа:

- Стержневая корневая система

Хорошо выражен, развит главный корень, выделяется на фоне остальных корней. Боковые и придаточные корни не выделяются, занимают по отношению к главному подчиненное положение. Характерна для двудольных растений: клевера, одуванчика лекарственного, лопуха большого.

Мочковатая корневая система

Главный корень не развит или быстро отмирает, преобладают придаточные корни, растущие от побега. Корни равнозначны между собой. Мочковатая система характерна для большинства однодольных растений: лук репчатый, злаки. Для некоторых двудольных: подорожник большой, лютик едкий.

Смешанная корневая система

Можно отличить главный корень, он выделяется по размеру. Однако, хорошо развиты множественные придаточные и боковые корни. Смешанная корневая система характерна для клубники, земляники.

Зоны корня

Зоны корня являются отражением его роста и развития. Я всегда говорю учениками, что воображение — это самое важное. Представьте корень, растущий вглубь почвы. Он сталкивается со множеством проблем и задач, которые зоны корня помогают решать. По мере роста вглубь, зоны корня сменяют друг друга в направлении роста. Итак, какие же зоны корны выделяют?

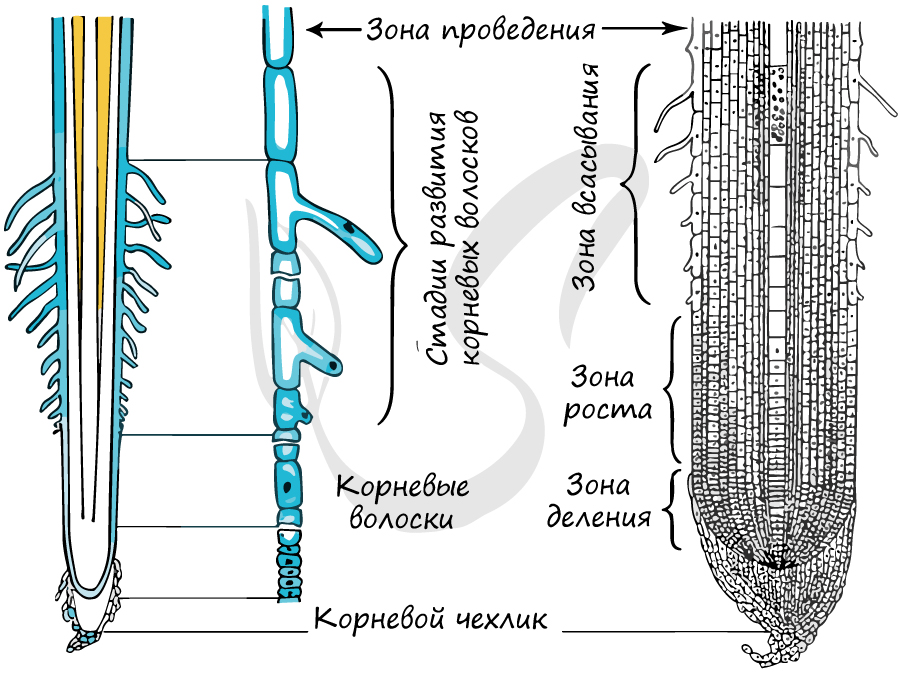

- Зона размножения (деления)

Это зона представлена мелкими, быстро делящимися клетками верхушечной (апикальной) меристемы, расположенной на верхушке конуса нарастания. Такие молодые клетки особенно уязвимы, поэтому с целью защиты зону размножения покрывает корневой чехлик. Его клетки постоянно погибают от соприкосновения с почвой, образуя слизистый чехол, способствующий росту корня вглубь почвы и снижающий трение о почву.

Корневой чехлик у злаковых растений образуется из меристематических клеток, совокупность которых называется калиптрогеном. У двудольных растений имеется дерматокалиптроген, из которого помимо корневого чехлика развивается протодерма, из которой далее дифференцируется ризодерма (эпиблема).

Зона роста (растяжения)

В этой зоне поделившиеся «молодые клетки — взрослеют», набирают цитоплазматическую массу, увеличиваются в размерах. Именно за счет их роста зона деления корня проталкивается вглубь почвы, что и обеспечивает рост корня.

Здесь происходит дифференцировка клеток, формируются основные типы тканей. Клетки ризодермы (эпиблемы) образуют корневые волоски — волосовидный вырост. Важно отметить, что корневой волосок это вырост одной клетки. Однако клеток очень много, и в совокупности все их корневые волоски существенно увеличивают площадь всасывания корня. Врастая в почву, корневые волоски выполняют одну из важнейших функций корня — всасывание воды и растворенных в ней минеральных солей из почвенного раствора. По длине зона всасывания занимает 1-1,5 см.

По мере роста корня вглубь почвы корневые волоски отпадают, когда-то активная зона всасывания теперь становится другой крайне важной зоной — проведения. По протяженности зона проведения корня превосходит все остальные: она тянется вплоть до корневой шейки — места перехода корня в стебель, достигает десятков сантиметров.

Пикирование (пикировка) корня

Это удаление верхушки главного корня вместе с зоной размножения. Таким образом садоводы останавливают рост главного корня и стимулируют развитие боковых и придаточных корней, корневая система получается разветвленной, и растение дает хороший урожай.

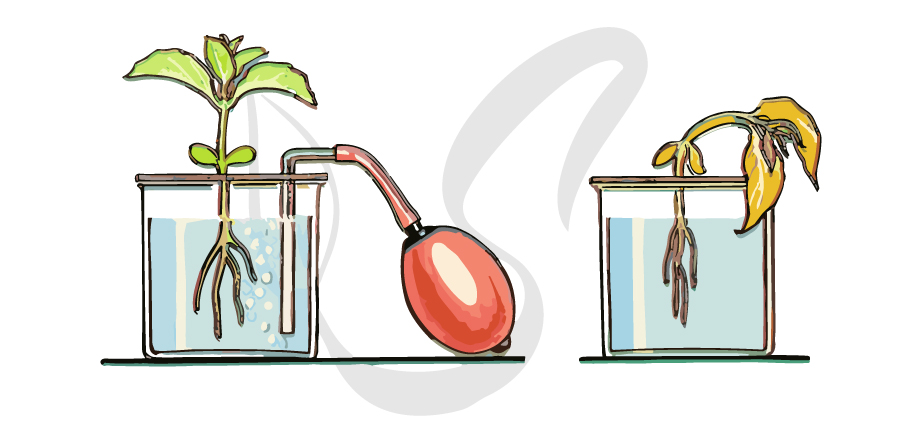

Корневое дыхание

В корнях идет процесс дыхания, подобно тому, как и в других органах. Для нормального роста и развития к корню должен поступать свежий воздух, содержащий кислород. При плохой структуре почвы ее насыщение водой приводит к настоящему кислородному голоданию корней — асфиксии, и далеко не все растения устойчивы к этому явлению. Есть виды, которые совершенно не переносят затоплений и требуют хорошей аэрации почвы — дуб черешчатый, бук.

Отметьте для себя важность аэрации корней растения, посмотрев на следующий опыт. С помощью груши в левой части рисунка в воду накачивают воздух, частично растворяющийся в воде — корни получают кислород, растение развивается. Справа корневое дыхание затруднено, развитие растения замедлено, и, если асфиксия корней продолжится, растение погибнет.

Видоизменения корней

Запасающий орган, в котором складируется крахмал, сахароза, белки, клетчатка, минеральные соли. Формируется корнеплод из главного корня и основания стебля побега. Корнеплод характерен для двулетних растений: свеклы, петрушки, брюквы, моркови.

В первый год жизни у них формируется корнеплод с запасом питательных веществ, к осени надземная часть отмирает. Следующей весной растение «оживает» именно благодаря запасу веществ в корнеплоде с прошлого года. На второй год растения плодоносят и цветут, после чего отмирают полностью.

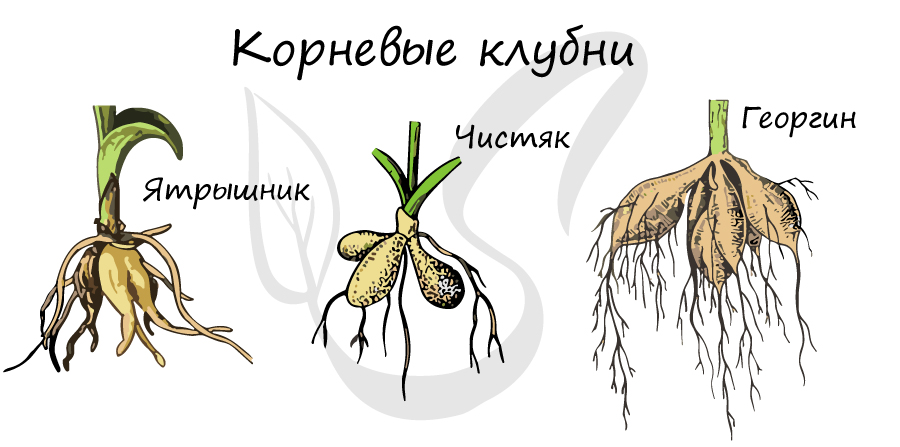

Представляют собой видоизменения боковых и придаточных корней. Выполняют запасающую функцию. Внешне утолщены и напоминают клубни. Имеются у чистяка, ятрышника, георгина, батата (сладкий картофель).

Некоторые растения образуют корни в воздушной среде. Воздушные корни встречаются у лиан и эпифитов, растущих в условиях тропиков, где воздух настолько влажный, что из него в буквальном смысле можно всасывать воду, что и делают воздушные корни. Многослойная покровная ткань воздушных корней подобно губке впитывает воду из влажного воздуха. Имеются у тропических папоротников, орхидеи, монстеры.

Слово эпифиты происходит от греч. ἐπι- — «на» и φυτόν — «растение», так обозначают растения, прикрепленные или произрастающие на других растениях, при этом совершенно не получающие от них питательных веществ, то есть явление паразитизма исключается.

Это видоизмененные придаточные корни, выполняющие опорную функцию. Они прикрепляют растения к объектам окружающей внешней среды: стволам деревьев, фасадам зданий, корни прицепки помогают занять растению наиболее благоприятное с точки зрения освещенности место. Яркий примеры — плющ, ваниль.

Видоизмененные придаточные одревесневшие корни, растут на стволах и ветвях до почвы, у ее поверхности сильно разветвляются, тем самым «подпирая» растение. Придают опору растению и его ветвям, закрепляют его в почве. Встречаются у тропических растений: баньян, фикус.

Формируются у растений, произрастающих в воде или на болоте, в качестве механизма адаптации к недостаточному снабжению корней воздухом. Они приподнимаются над поверхностью воды и поглощают воздух. Такие корни имеет болотный кипарис (таксодиум).

Образуются на стволах деревьев для опоры. Могут поддерживать ствол дерева над уровнем воды при затоплениях, укрепляют растение в иле или песчаном грунте приливной полосы морских побережий. Имеются у пандануса.

Видоизменения корней растений-паразитов, с помощью которых они высасывают питательные вещества из клеток растения-хозяина. Эти корни внедряются в стебли других растений и поглощают их соки: воду, растворенные в ней минеральные вещества, органические вещества. Имеются у повилики и заразихи. У омелы, погремка тоже имеются корни-присоски, но они всасывают только воду и растворенные в ней соли.

Бактериальные клубеньки представляют собой видоизмененные боковые корни, которые образуются в результате симбиоза растения и азотфиксирующих бактерий.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник

Рост и строение корня. Типы корневых систем и их развитие

Вы будете перенаправлены на Автор24

Корень — подземный вегетативный орган растений

Корень — это подземный вегетативный орган, который характеризуется радиальной симметрией, неограниченным верхушечным ростом в длину и способностью к ветвлению.

Боковые разветвления корня возникают эндогенно (из внутренних тканей). Точка роста корня покрыта корневым чехликом. У корня нет ни листьев, ни в определённом порядке размещённых почек.

Корень возник позже стебля и листа — в связи с переходом растений к жизни на суше. Настоящие корни впервые образовались у плаунов, но наивысшей дифференциации и специализации достигли у семенных растений.

По происхождению различают такие типы корней:

- главный, который образуется из зародышевого корешка семени;

- придаточные, которые образуются на стеблях, листьях или их видоизменениях;

- боковые, которые отходят от главного или дополнительных корней.

Зародышевый корень, который при прорастании семени выходит из него, даёт главный корень. Участок на границе между главным корнем и стеблем называется корневой шейкой. Разветвления главного корня образуют боковые корешки.

Придаточные корни, развивающиеся не из корня, а из иной части тела растения, увеличивают корневую систему, а там, где нет главного и боковых корней, заменяют их. Такие корни образуются у однодольных растений из нижней части стебля; при окучивании некоторых растений (картофель, капуста) — из той части стебля, которая засыпается землей; у многолетних трав — на подземных стеблях (корневищах); на луковицах — из донца; при вегетативном размножении — на листьях (фиалки, бегония).

Готовые работы на аналогичную тему

У многих растений поверхность корня намного больше поверхности надземной части (у озимой ржи — в $130$ раз). Корни могут углубляться более чем на 20 м (растения пустыни).

Глубина проникновения корней, степень их ветвления и глубина, на которой оно происходит характерны для каждого отдельного вида растений и зависят от внешних условий.

Корневая система. Типы корневых систем

Корневая система — это совокупность всех корней одного растения.

По происхождению различают такие типы корневых систем:

- Стержневая, или система главного корня — главный корень хорошо выделяется среди других по размерам, мощному развитию и вертикальному направлению роста (почти у всех двудольных растений);

- Мочковатая, или система придаточных корней — главный корень быстро отмирает или не отличается от многочисленных достаточно развитых придаточных корней (у всех однодольных растений, а из двудольных — у лютиковых и подорожников);

Смешанная корневая система — имеет хорошо развитый главный корень и многочисленные придаточные корни (у помидоров, капусты, подсолнуха).

По характеру распределения основной массы корней в почве различают такие корневые системы:

- поверхностную — корни располагаются близко к поверхности почвы (у тюльпана, ели);

- глубинную — корни развиваются в глубину (верблюжья колючка, саксаул); универсальную — корни равномерно развиваются вглубь и вширь (картофель, пшеница).

Зоны корня

В направлении снизу вверх в корне расположены корневой чехлик и несколько функциональных зон.

- корневой чёхлик;

- зона деления клеток (конус нарастания);

- зона растяжения клеток;

- зона всасывания (зона корневых волосков);

- проводящая зона (зона боковых корней).

Корневой чехлик — специальное образование, которое подобно колпачку прикрывает растущую верхушку корня, защищает её от повреждений твёрдыми частичками грунта и способствует (благодаря слизи и постоянному отделению клеток внешнего слоя) движению корня в грунте.

От образования каждой клетки чёхлика до её отмирания у разных видов растений проходит $4—9$ суток. У некоторых водных растений, например, у ряски, вместо корневого чёхлика кончик корня гнадёжно защищён специальным кармашком от вымывающего действия воды.

Под корневым чехликом находится конус нарастания корня, или зона деления клеток, образованая клетками с тонкими стенками, которые плотно сомкнуты между собой и беспрестанно делятся.

За зоной деления находится зона растяжения клеток, где они вытягиваются и приобретают постоянную форму. Благодаря удлинению клеток корень растёт в длину. Вместе зона деления и зона растяжения клеток образуют зону роста корня.

Выше зоны роста корня размещена зона всасывания, или зона корневых волосков длиной $1,5 — 2$ см. В этой зоне клетки внешнего слоя корня образуют многочисленные одноклеточные выросты — корневые волоски, которые поглощают из почвы воду и растворённые в ней соли, увеличивая поглощающую поверхность корней во много раз. Корневые волоски очень густо покрывают корешок.

На $1$ мм поверхности корня яблони есть около $300$ корневых волосков, а кукурузы — более $400$.

Длина корневых волосков у разных растений колеблется от $0,05$ до $10$ мм. Они недолговечны.

У яблони корневые волоски живут $10 — 20$ суток, а потом отмирают и соскабливаются.

Вместо отмерших волосков образуются новые, потому по мере роста корня в глубину перемещается и зона корневых волосков.

Над зоной всасывания размещена проводящая зона, или зона боковых корней, составляющая большую часть корней. В этой зоне корни не имеют корневых волосков, но тут образуются боковые корни, которые удерживают растение в почве. По проводящим элементам (сосудам и ситовидным трубкам) этого участка вода и растворённые в ней минеральные соли двигаются к надземным органам растения, а необходимые для питания клеток корня органические вещества перемещаются вниз.

Внутреннее строение корня в зоне корневых волосков.

В зоне всасывания внутреннее строение корней всех растений одинаково. Покровная ткань — эпиблема — состоит из одного шара живых тонкостенных плотно сомкнутых клеток, которые способны образовывать корневые волоски.

Под эпиблемой размещена первичная кора, которая состоит из трёх слоёв. Внешний — экзодерма) -образован несколькими слоями многоугольных плотно прилегающих клеток, которые со временем опробковвевают и исполняют защитную функцию. Средний шар — мезодерма — образован живыми клетками паренхимы, в которых запасаются питательные вещества. В этих же клетках синтезируются некоторые органические соединения и происходит их транспорт в ткани. Благодаря наличию в этом шаре межклетников происходит газообмен. Мезодерма занимает наибольший объём первичной коры. Внутренний слой первичной коры — эндодерма — состоит из одного ряда клеток, которые в молодом состоянии живы, а со временем опробковевают, древеснеют и отмирают. Они становятся непроницаемыми для воды. Раствор минеральных солей из почвы может проникать к центру корня лишь сквозь тонкостенные живые пропускные клетки.

Непосредственно под эндодермой находится центральный цилиндр. Его внешний слой — перицикл — это образующая ткань, которая даёт начало боковым корням, потому его часто называют корнетворным слоем.

В средине центрального цилиндра расположена живая паренхимная ткань, в которую углублён проводящий пучок и механические элементы.

Рост корня. Факторы, влияющие на процесс роста корня

Развитие и рост корневой системы растений зависят от плодородия почвы, её влажности и температуры, а так же воздухопроницаемости почвы. На уплотнённых и чрезмерно влажных почвах корни замедляют рост. Но при недостаточной влажности почвы рост и развитие корней так же задерживаются.

Как и надземные органы, корневая система будет лучше и интенсивнее развиватьсяпри оптимальной для данного вида температуре. При незначительном снижении температуры будут лучше расти корни, а при повышении — надземные органы растения.

Рост и развитие корневой системы в значительной степени зависит и от плодородия почвы. На низкоплодородных почвах корни развиваются лучше, чем надземная часть растения, а на высокоплодородных — наоборот. Лучшему росту корней способствует внесение фосфорных удобрений.

Рост корней зависит так же от интенсивности фотосинтеза. При регулярном скашивании надземной части растений замедляется рост корней, что приводит к уменьшению их массы. Обильный урожай так же замедляет рост корней, а удаление соцветий наоборот стимулирует его.

Источник