Корень

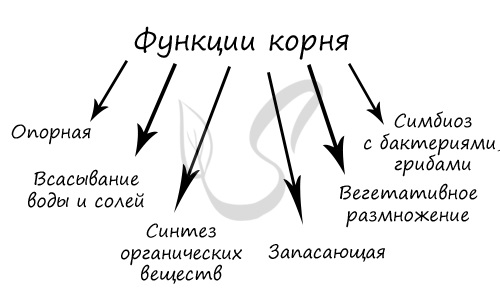

Корень — вегетативный орган растения, обладающий положительным геотропизмом (растет по направлению силы притяжения), имеющий цилиндрическую форму и радиальную симметрию. До тех пор пока на кончике корня есть верхушечная (апикальная) меристема, корень способен к росту. Ключевое отличие корня от побега в том, что верхушечная меристема защищена корневым чехликом, который покрывает ее. Запомните также, что на корне никогда нельзя найти листья. Основные функции корня:

- Опорная функция — закрепляет растение в почве (заякоривание)

- Всасывание воды и растворенных в ней минеральных веществ из почвенного раствора

- Синтез органических веществ — в клетках корня происходит образование важных для растения соединений (алкалоиды, гормоны, аминокислоты)

- Запасание питательных веществ — корень накапливает крахмал, масла

- Вегетативное размножение — может осуществляться частями корня

Иногда на корнях закладываются придаточные почки — так называют почки, которые закладываются вне типичных мест развития почек (вне пазухи листа и верхушки побега). Из них прорастают побеги, часто называемые корневой порослью или корневыми отпрысками.

Симбиоз с бактериями, грибами

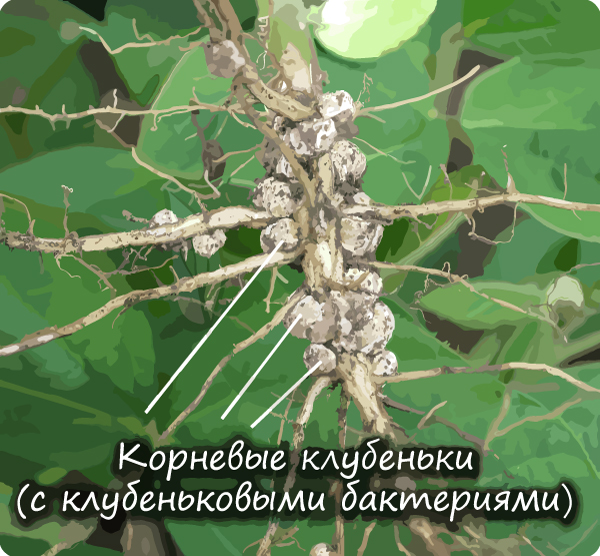

Клубеньковые (азотфиксирующие) бактерии объединяются на корнях в особые образования — клубеньки. Эти бактерии способны преобразовывать атмосферный азот (молекулярное вещество) в азотсодержащие сложные вещества, которые усваиваются растениями. С мицелием грибов корень образует симбиоз, который называется микориза (или грибокорень).

Корневая система и происхождение корней

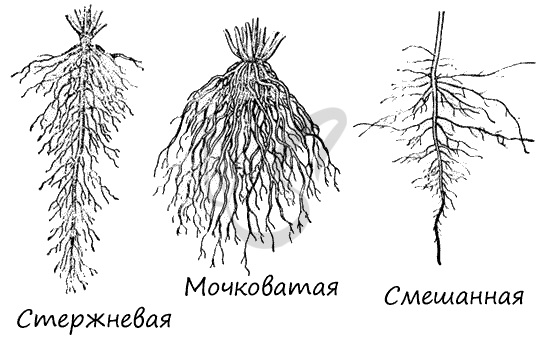

Корневую систему образуют в совокупности все корни растения. Она обеспечивает надежное заякоривание растения в почве. У растений встречается три основных типа:

- Стержневая корневая система

Хорошо выражен, развит главный корень, выделяется на фоне остальных корней. Боковые и придаточные корни не выделяются, занимают по отношению к главному подчиненное положение. Характерна для двудольных растений: клевера, одуванчика лекарственного, лопуха большого.

Мочковатая корневая система

Главный корень не развит или быстро отмирает, преобладают придаточные корни, растущие от побега. Корни равнозначны между собой. Мочковатая система характерна для большинства однодольных растений: лук репчатый, злаки. Для некоторых двудольных: подорожник большой, лютик едкий.

Смешанная корневая система

Можно отличить главный корень, он выделяется по размеру. Однако, хорошо развиты множественные придаточные и боковые корни. Смешанная корневая система характерна для клубники, земляники.

Зоны корня

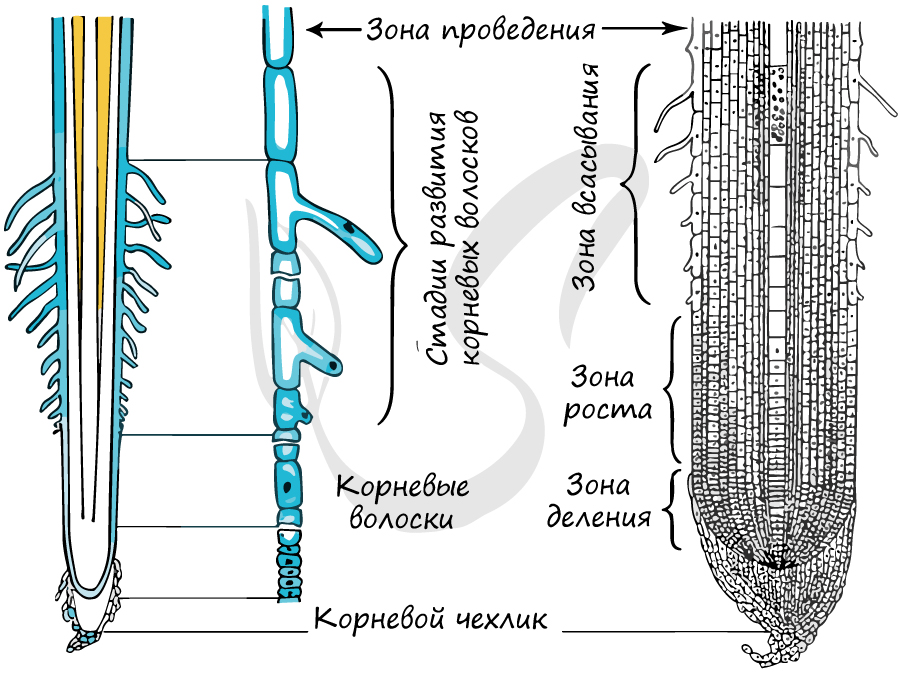

Зоны корня являются отражением его роста и развития. Я всегда говорю учениками, что воображение — это самое важное. Представьте корень, растущий вглубь почвы. Он сталкивается со множеством проблем и задач, которые зоны корня помогают решать. По мере роста вглубь, зоны корня сменяют друг друга в направлении роста. Итак, какие же зоны корны выделяют?

- Зона размножения (деления)

Это зона представлена мелкими, быстро делящимися клетками верхушечной (апикальной) меристемы, расположенной на верхушке конуса нарастания. Такие молодые клетки особенно уязвимы, поэтому с целью защиты зону размножения покрывает корневой чехлик. Его клетки постоянно погибают от соприкосновения с почвой, образуя слизистый чехол, способствующий росту корня вглубь почвы и снижающий трение о почву.

Корневой чехлик у злаковых растений образуется из меристематических клеток, совокупность которых называется калиптрогеном. У двудольных растений имеется дерматокалиптроген, из которого помимо корневого чехлика развивается протодерма, из которой далее дифференцируется ризодерма (эпиблема).

Зона роста (растяжения)

В этой зоне поделившиеся «молодые клетки — взрослеют», набирают цитоплазматическую массу, увеличиваются в размерах. Именно за счет их роста зона деления корня проталкивается вглубь почвы, что и обеспечивает рост корня.

Здесь происходит дифференцировка клеток, формируются основные типы тканей. Клетки ризодермы (эпиблемы) образуют корневые волоски — волосовидный вырост. Важно отметить, что корневой волосок это вырост одной клетки. Однако клеток очень много, и в совокупности все их корневые волоски существенно увеличивают площадь всасывания корня. Врастая в почву, корневые волоски выполняют одну из важнейших функций корня — всасывание воды и растворенных в ней минеральных солей из почвенного раствора. По длине зона всасывания занимает 1-1,5 см.

По мере роста корня вглубь почвы корневые волоски отпадают, когда-то активная зона всасывания теперь становится другой крайне важной зоной — проведения. По протяженности зона проведения корня превосходит все остальные: она тянется вплоть до корневой шейки — места перехода корня в стебель, достигает десятков сантиметров.

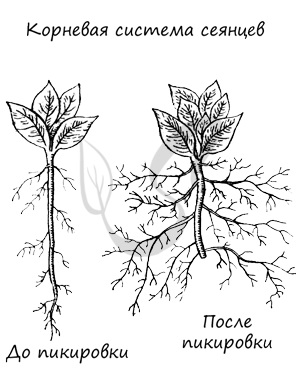

Пикирование (пикировка) корня

Это удаление верхушки главного корня вместе с зоной размножения. Таким образом садоводы останавливают рост главного корня и стимулируют развитие боковых и придаточных корней, корневая система получается разветвленной, и растение дает хороший урожай.

Корневое дыхание

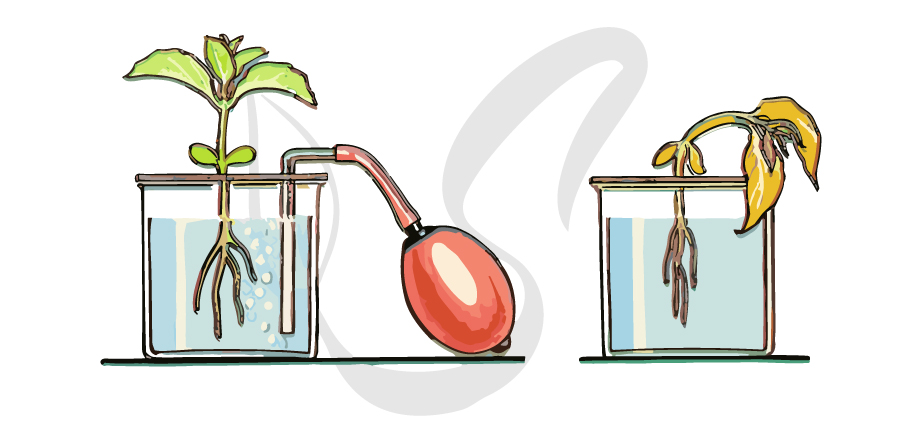

В корнях идет процесс дыхания, подобно тому, как и в других органах. Для нормального роста и развития к корню должен поступать свежий воздух, содержащий кислород. При плохой структуре почвы ее насыщение водой приводит к настоящему кислородному голоданию корней — асфиксии, и далеко не все растения устойчивы к этому явлению. Есть виды, которые совершенно не переносят затоплений и требуют хорошей аэрации почвы — дуб черешчатый, бук.

Отметьте для себя важность аэрации корней растения, посмотрев на следующий опыт. С помощью груши в левой части рисунка в воду накачивают воздух, частично растворяющийся в воде — корни получают кислород, растение развивается. Справа корневое дыхание затруднено, развитие растения замедлено, и, если асфиксия корней продолжится, растение погибнет.

Видоизменения корней

Запасающий орган, в котором складируется крахмал, сахароза, белки, клетчатка, минеральные соли. Формируется корнеплод из главного корня и основания стебля побега. Корнеплод характерен для двулетних растений: свеклы, петрушки, брюквы, моркови.

В первый год жизни у них формируется корнеплод с запасом питательных веществ, к осени надземная часть отмирает. Следующей весной растение «оживает» именно благодаря запасу веществ в корнеплоде с прошлого года. На второй год растения плодоносят и цветут, после чего отмирают полностью.

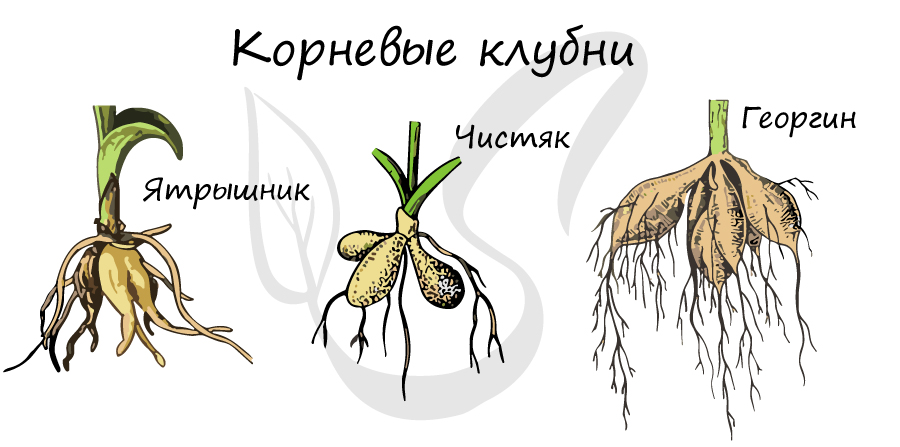

Представляют собой видоизменения боковых и придаточных корней. Выполняют запасающую функцию. Внешне утолщены и напоминают клубни. Имеются у чистяка, ятрышника, георгина, батата (сладкий картофель).

Некоторые растения образуют корни в воздушной среде. Воздушные корни встречаются у лиан и эпифитов, растущих в условиях тропиков, где воздух настолько влажный, что из него в буквальном смысле можно всасывать воду, что и делают воздушные корни. Многослойная покровная ткань воздушных корней подобно губке впитывает воду из влажного воздуха. Имеются у тропических папоротников, орхидеи, монстеры.

Слово эпифиты происходит от греч. ἐπι- — «на» и φυτόν — «растение», так обозначают растения, прикрепленные или произрастающие на других растениях, при этом совершенно не получающие от них питательных веществ, то есть явление паразитизма исключается.

Это видоизмененные придаточные корни, выполняющие опорную функцию. Они прикрепляют растения к объектам окружающей внешней среды: стволам деревьев, фасадам зданий, корни прицепки помогают занять растению наиболее благоприятное с точки зрения освещенности место. Яркий примеры — плющ, ваниль.

Видоизмененные придаточные одревесневшие корни, растут на стволах и ветвях до почвы, у ее поверхности сильно разветвляются, тем самым «подпирая» растение. Придают опору растению и его ветвям, закрепляют его в почве. Встречаются у тропических растений: баньян, фикус.

Формируются у растений, произрастающих в воде или на болоте, в качестве механизма адаптации к недостаточному снабжению корней воздухом. Они приподнимаются над поверхностью воды и поглощают воздух. Такие корни имеет болотный кипарис (таксодиум).

Образуются на стволах деревьев для опоры. Могут поддерживать ствол дерева над уровнем воды при затоплениях, укрепляют растение в иле или песчаном грунте приливной полосы морских побережий. Имеются у пандануса.

Видоизменения корней растений-паразитов, с помощью которых они высасывают питательные вещества из клеток растения-хозяина. Эти корни внедряются в стебли других растений и поглощают их соки: воду, растворенные в ней минеральные вещества, органические вещества. Имеются у повилики и заразихи. У омелы, погремка тоже имеются корни-присоски, но они всасывают только воду и растворенные в ней соли.

Бактериальные клубеньки представляют собой видоизмененные боковые корни, которые образуются в результате симбиоза растения и азотфиксирующих бактерий.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник

Корневая система растений сада

Рост корневой системы после посадки.

У шестилетних яблонь сорта Осеннее полосатое на подвое лесная яблоня (на четвертый год после посадки) корни свободно выходят за пределы посадочной ямы, хорошо заправленной удобрениями. Корни преобладают в гумусовом горизонте на глубине 10—25 см. В нем находится две трети корней. На расстоянии полметра за пределами посадочной ямы корней было даже больше, чем в посадочной яме. На глубине 25—50 см насыщенность корнями резко уменьшается даже в посадочной яме.

Корни молодых яблонь в первую очередь осваивают гумусовый горизонт и медленно проникают в нижележащие. Несмотря на то, что основная масса корней выходит за пределы посадочной ямы, заправка их удобрениями ускоряет вступление плодовых деревьев в плодоношение и повышает урожайность.

Плантаж (глубокая обработка почвы) давно рекомендуется проводить в садах, но при этом необходимо внесение высоких доз органических удобрений. Заслуживает внимания факт, что глубокое рыхление почвы без внесения удобрений приводит к снижению урожая. Установленное явление можно объяснить следующим. Вертикальные корни при проникновении в нижележащие горизонты скручиваются, то есть проникают с трудом. Корни идут вглубь по ходам сгнивших корней, дождевых червей и других землероев. Рыхление нижележащих горизонтов без внесения органических удобрений разрушает почво-грунты, которые быстро уплотняются, что препятствует проникновению корней вглубь и приводит к снижению урожайности сада.

Многие исследователи обращают внимание на относительно кратковременное действие плантажа. Установлено, что через несколько лет микробиологическая деятельность в почве затухает. Корни толще 7—8 мм не следует повреждать при обработке. Лучше регенерируют корни при ранней обрезке по сравнению с поздней осенней обрезкой. Кроме того, обрезка корней усиливает процесс старения деревьев.

Все сказанное позволяет сделать вывод, что вопрос обрезки корней является очень сложным и спорным.

Размещение корневой системы на различных почвах. В Центральном и Центрально-Черноземном районах встречаются массивы серых лесных почв, на которых очень хорошо растут плодовые деревья. Залегание корневой системы очень чутко реагирует на почвенные условия. На основании этого можно сделать вывод, что размещение корневой системы необходимо учитывать в каждом саду.

В коллективных садах под яблонями оставляют приствольный круг около 3,0—3,5 м, который корневая система осваивает в возрасте 10 лет, а на серых лесных почвах еще быстрее. Задача садовода заключается в том, чтобы по мере роста деревьев окультурить почву, пока она еще не освоена корнями. Если в молодых садах почва не была окультурена, то эту работу приходится проводить около старых деревьев, что значительно усложняет ее выполнение при наличии корней.

Размещение корневой системы надо знать для того, чтобы вносить удобрения в зоны, наиболее насыщенные корнями. При удобрении плодоносящих яблонь необходимо учитывать, что много корней уходит за пределы приствольного круга. Следовательно, требуется вносить повышенные дозы органических и минеральных удобрений, чтобы получать высокие и устойчивые урожаи. При внесении удобрений большое значение имеют сроки внесения и подкормок, а для этого необходимо знать особенности роста корней в годовом цикле.

Рост корневой системы в годовом цикле

Рост надземной и корневой систем растений в годовом цикле ритмичен, одни фазы сменяются другими. Ритм (периодичность) роста в годовом цикле у надземной части хорошо заметен и изучен. К фенологическим фазам надземной части приурочено проведение агротехнических приемов по уходу за почвой, борьбе с вредителями и болезнями. В отношении же ритмики корневой системы до настоящего времени имеется много спорного и можно встретить даже высказывания, отвергающие эту биологическую особенность для корневой системы.

Активной частью корневой системы являются всасывающие корни, которые не только поглощают из почвенной среды элементы питания и воду, но и обогащают ее веществами, необходимыми для жизни бактерий и грибов. Кроме того, корневая система регулирует содержание питательных веществ в надземной части.

Всасывающие корни первичного строения. В первычных тканях корней происходит синтез органических веществ за счет энергии, получаемой при фотосинтезе. Рост корневой системы — это, собственно, рост всасывающих корней. Всасывающие корни имеются двух типов: первые более толстые, они сильно растут в длину (ростовые). Основную же массу корневой системы составляют мелкие (сосущие) корни, которые обеспечивают поглощение.

Ростовые корни яблони имеют диаметр 2—3 мм и длину в несколько сантиметров, у сосущих диаметр около 0,3 мм и длина 2,5 мм. На всасывающих корнях имеются корневые волоски, у яблони они длиной около 0,3 мм и диаметром 0,011 мм (11 мк). Корневые волоски яблони в несколько раз (2—6) увеличивают поглощающую поверхность всасывающих корней.

Проводящие — одревесневшие корни (вторичного строения) имеют диаметр от 0,2 мм до нескольких сан-тиметров. Тонкие одревесневшие корни диаметром до 3 мм называют обрастающими, а толще — скелетными.

Отмирание корней. Длина сосущих корней создается в результате противоположных процессов — роста и отмирания. При сильном новообразовании корни активно работают и быстро отмирают, причем отмирание может превышать рост и тогда длина сосущих корней будет уменьшаться. При измерении диаметра сосущих и проводящих корней нами установлено, что в августе—сентябре происходит сильное отмирание корней. Многие сосущие корни в этот период становятся проводящими, первичное строение перестраивается на вторичное.

Влияние температур. Рост сосущих корней яблонь начинается весной при температуре почвы около 3°С. В первую очередь возобновляется рост имеющихся сосущих корней, затем уже на них могут появляться ветвления.

Максимальное новообразование сосущих корней происходит в мае—июне при относительно низких температурах почвы, которые составляют на глубине взятия проб корней в мае 9,9, июне—14,6, июле — 17,5°С. Затем температура почвы несколько снижается: в августе — до 16, в сентябре — 11,7, в октябре — 6,2°С. Как уже было сказано, иногда сильное и даже максимальное новообразование наблюдается в августе или сентябре— октябре, то есть при относительно небольших температурах.

Представляют интерес наблюдения за влиянием температур на ростовые корни, когда при наблюдениях через стекла можно определить абсолютный прирост корней. Ростовые корни начинают расти сразу после оттаивания почвы, при температуре около нуля градусов. Рост таких корней часто наблюдают в зимний период в более южных областях.

Агротехника в летний период. У садоводов распространено ошибочнее мнение, заключающееся в том, что во второй половине лета уход за деревьями надо прекращать, чтобы растения подготовились к зиме. Однако подготовка дерева к зиме связана с суточной ритмикой, изменением длины дня. Если в июне—июле условия для роста дерева обеспечены и рост побегов проходит нормально, то растение переходит к следующим фазам и рост не возобновляется. Накопилось достаточно данных, подтверждающих, что отсутствие ухода во второй половине лета уменьшает накопление запасных веществ, чем не улучшается, а ухудшается подготовка дерева к зиме. В период роста плодов необходима большая поглощающая поверхность корней. При хорошей агротехнике большая длина сосущих корней поддерживается в гумусовом горизонте, но, кроме того, происходит сильный рост и в более глубоких горизонтах. В течение лета рост корней усиливается в нижележащих горизонтах, поэтому их окультуренность имеет большое значение.

Во второй половине периода вегетации новообразование корней уменьшается, но не прекращается, после ослабления роста побегов в конце июня — начале июля. Это установлено не только у сосущих, но и у ростовых корней. Обычно в августе новообразование корней ослабевает и длина сосущих корней уменьшается, в это время интенсивно проходит процесс отмирания одних корней и переход других во вторичное строение.

При обеспеченности влагой и относительно высоких температурах почвы усиливается новообразование корней во второй половине сентября, а при недостатке влаги — в начале октября. Осеннее новообразование корней обычно слабее весенне-летнего.

В условиях хорошей агротехники величина поглощающей поверхности сосущих корней в течение года поддерживается на высоком и довольно постоянном уровне. Некоторое уменьшение поглощающей поверхности установлено в конце июля — августе, но при хорошей агротехнике оно незначительно.

Учитывая особенности роста корневой системы в годовом цикле, необходимо с ранней весны до осени обеспечить рыхление почвы, создавать условия, чтобы она прогревалась. Следует приствольный круг держать чистым от сорняков и не занимать другими культурами. Некоторые садоводы весной мульчируют почву слишком толстым слоем торфа, что может препятствовать ее прогреванию.

Регенерация корней. В условиях сада регенерация корней яблони и груши в большинстве случаев проходит слабо, особенно при осенней обрезке. При частичном повреждении корней плодоносящих деревьев в весенний период регенерация начинается в конце июня, но наиболее сильно проходит в июле и затягивается на осенний период по сравнению с нормальным ростом ростовых корней. Слабая регенерация корней плодоносящих деревьев объясняется, по-видимому, общим ослаблением ростовых процессов корней в июле, что свойственно плодовому дереву.

На регенерацию корней сказывается возраст растений, диаметр корней и другие причины. У плодоносящих деревьев на расстоянии 1 м от штамба залегают довольно толстые корни, которые при повреждении отрастают плохо.

Некоторые повреждения корням наносят при проведении осенней обработки почвы, что особенно сильно сказывается на культурах с неглубоко залегающей корневой системой (вишня). У вишен сортов Владимирская и Степная хорошие результаты получены при осеннем мульчировании почвы после ее перекопки. У вишни в весенний период можно наблюдать очень много отмерших и очень потемневших корней, что показывает на меньшую стойкость сосущих корней по сравнению с яблоней. Меньшей стойкостью корневой системы косточковых, по-видимому, объясняются случаи неодинакового в разные годы осыпания завязей, когда сосущие корни частично или полностью вымерзают, вследствие чего усиливается разрыв в деятельности надземной и корневой систем. Около вишни оправдывает себя постоянное мульчирование.

Источник