УПРАВЛЯЕМ УРОЖАЕМ

ДОСТИЖЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО УРОЖАЯ ЗЕРНА НА ПРИМЕРЕ ПШЕНИЦЫ

Здесь я постараюсь как можно более кратко обобщить многочисленные семинары и презентации А.Г. Харченко, в которых раскрывается вторая составляющая предельной урожайности – не затратные, но точные и эффективные воздействия на физиологические процессы растений, формирующие урожай.

Мы привыкли думать так: восполнил вынос – заправил почву полной дозой NPK, как топливный бак – и живи спокойно: растения сами возьмут что надо и сколько надо. На деле эта схема давно не работает. В почвах осталось слишком мало плодородия (читай – органики), чтобы минералка шла в дело.

Причин много. Сами почвы, лишившись микробных сообществ, перестали отзываться на минералку – её некому дозировать, распределять, переводить в биоактивные формы. Удобрения химически конфликтуют друг с другом; кроме того, одни вымываются, другие связываются почвой, и в итоге усваиваются максимум на 25-30%. Внесённые вразброс, они не оставляют растениям выбора в питании и создают перекосы в физиологии. Азот, внесённый при поражении бактериозом, а также по мёрзло-талой почве, до тепла и начала вегетации, в основном теряется без толку. Любой не востребованный растениями азот тут же утилизируется микробами и кормит сорняки – почва пытается очиститься и уравновеситься.

Вообще, минералка без органики – такой же суррогат питания, как глюкоза через капельницу. Она даёт отдачу только при самой благоприятной погоде, что бывает редко. В остальное время высокие дозы удобрений тормозят развитие корней, резко уменьшают корневые выделения, подавляют ризосферных микробов и переключают растение в режимзависимости от условий. Пахота эту зависимость многократно усиливает.

На самом деле, намного эффективнее кормить растения через листья. Расходуя В РАЗЫ МЕНЬШЕ удобрений, можно получить прибавку намного больше. Надо только знать, какой состав и в какой точный момент вызовет в растениях нужную стимуляцию. Все эти режимы известны и отработаны.

1. КУЩЕНИЕ.

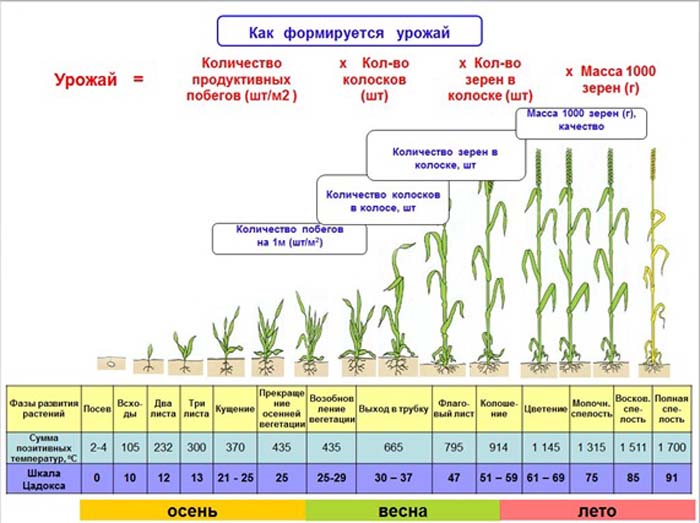

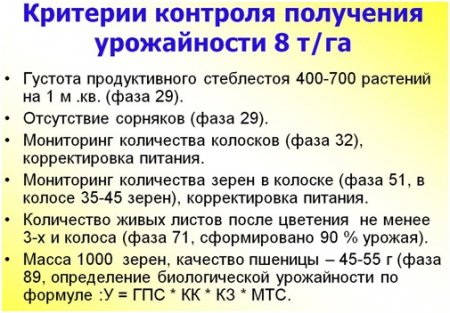

Наш биологический урожай – это густота продуктивных стеблей, помноженная на массу одного колоса. Принято: самая урожайная густота стеблестоя– 500-600 стеблей на кв. метр. Но каким кущением она достигается? При обычной норме высева кущение минимально: один колосок на куст. При 400 раст/м2 кущение уже выше 1,5 стеблей на куст. При густоте 200-300раст/м2 в каждом кусте 2,5-4 стебля. Как вы помните, широкие междурядья и норма в 30-40 кг/га дают растения по 6-8 стеблей, и зерно в них полновеснее.

КУЩЕНИЕ – первый показатель, который можно повысить внекорневой стимулирующей подкормкой при уменьшенной норме высева.

2. МАССА ЗЕРНА КОЛОСА

Стимуляция и питание в нужный момент может увеличить колос в полтора раза и больше, догнав до 10-11 цветков и до 7-8 зёрен в каждом колоске колоса. Кроме того, можно так же увеличить массу самой зерновки. Она зависит от длины и развитости цветковых чешуек. Импульс питания в конце их формирования – и зерновки будут тяжелее.

ВАЖНО: масса зерновки программируется очень быстро – определяется буквально несколькими днями. Их условия решают всё. Позже никакими средствами зерновку уже не укрупнишь. Так же быстро в свою фазу закладывается и колос. Заложился маленьким – большим уже никак не сделаешь.

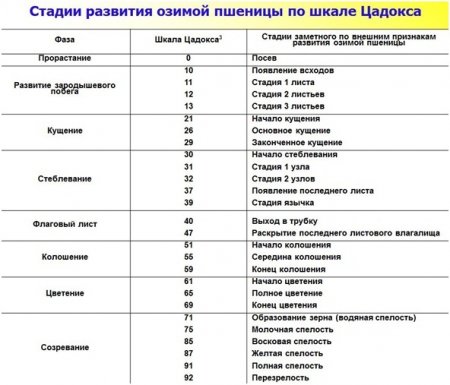

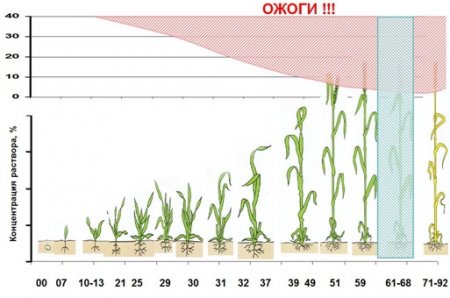

Точные фазы развития определяются по шкале Цадокса:

Фазы формирования урожая, на которые мы можем воздействовать:

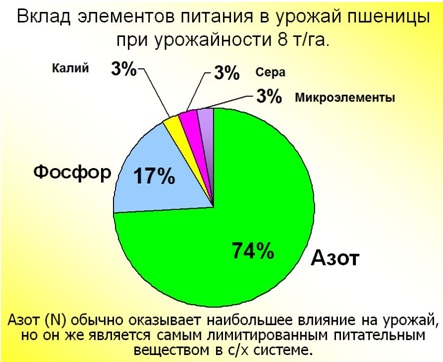

ВЫЯСНЕНО: в целом, вклад питания в урожай – 55%, вклад защиты – 45%. Защиту мы обеспечиваем а) знанием современных бактериально-грибных инфекций, реально работающих в полях; б) обработкой семян биопрепаратами и антибиотиками, и в) санированием растительных остатков и почвы биопрепаратами направленного действия – серия СТИМИКС.

Теперь нужно ПРЕДЕЛЬНО ОПТИМИЗИРОВАТЬ ПИТАНИЕ.

Если считать только вынос и поправки на почву, то с урожаем 80 ц/га пшеница потребляет 180 кг/га N, 60 кг Р2О5, 35 кг К2О и 40 кг S в действующих веществах.Из них только калий и фосфор можно вносить сразу.В азоте же пшеница нуждается всё лето, и больше всего как раз в фазе колошения.

Как уже говорилось, дефицит азота можно вызвать разными способами: не тем удобрением, не в то время, не той нормой, не тем способом внесения. Амидная форма азота (карбамид) переводится в аммоний и затем в нитратную форму микробами нитрификаторами. Карбамид переходит в аммоний за 2 дня при 10°С, а аммоний в нитраты – за две недели. Нитраты быстро вымываются, а также переводятся в азот воздуха бактериями денитрификаторами. Аммиачная форма летуча. Много азота фиксируется в телах бактерий.

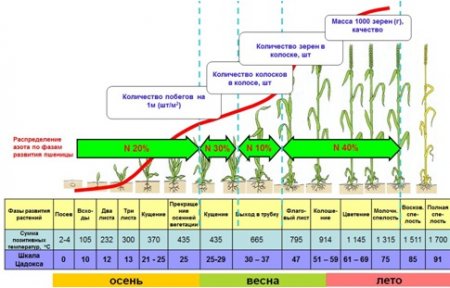

Отсюда реальность: ОДНО ОСНОВНОЕ ВНЕСНИЕ АЗОТА ПОЧТИ НЕ ДАЁТ ЭФФЕКТА.ЭФФЕКТ ДАЮТ ТОЛЬКО ДРОБНЫЕ ПОДКОРМКИ МАЛЫМИ ДОЗАМИ СТРОГО В НУЖНЫЕ ФАЗЫ.

Вносятся они по листу, одновременно с защитой и стимуляцией. При этом мы усиливаем процессы в соответствующих фазах.

ФАЗА КУЩЕНИЯ (25-29) – стимулируем кущение, увеличиваем число продуктивных стеблей. Стимулятор в этой фазе выбраковывает слабые и усиливает сильные ростки.Амид,половина серы, СС (стимулирующая смесь); инсектицид, гербицид – по нужде.

ФАЗА НАЧАЛА ВЫХОДА В ТРУБКУ (30-32) – дав питание, увеличиваем размер и наполненность колоса. Число колосков можно довести до 20-22. Заполняются верхушка и основание колоса, обычно остающиеся пустыми.Стимулятор в этой фазе укорачивает первые междоузлия, направляя энергию роста в колосья. Амид, половина серы, СС; фунгцид, инсектицид – по нужде.

ФАЗА КОНЦА ТРУБКОВАНИЯ – ВЫХОДА ФЛАГА (41-45) – внутри стебля растёт колос. Фаза длится всего неделю. Вовремя дав питание, удлиняем колос. Амид; по нужде – фунгицид.

ФАЗА НАЧАЛА МОЛОЧНОЙ СПЕЛОСТИ (73-79) – растёт зерновка и закладывается её качество. Подкормка увеличивает массу 1000 зёрен и содержание белка. Амид.

ВАЖНО: после цветения минимум три верхних листа и колос должны быть совершено здоровыми – они формируют наибольшую долю урожая.

Нюанс: чем моложе растение, тем оно менее чувствительно к ожогам и тем концентрированнее можно брать рабочий раствор.Это экономит топливо, но тут важно не перестараться.

Теперь главное. Насколько листовые подкормки заменяют почвенные, и насколько при этом экономятся удобрения?

Если слушать немцев или голландцев – почву надо удобрять прежде всего. Почвы у них бедноватые, а влаги много. У нас ситуация иная: степные почвы достаточно питательны, и главный дефицит – влага. Появляется органика и мульча с хорошими микробами – почва начинает готовить ещё больше питания, и дозы почвенных удобрений снижаются. А эффект листовых стимулирующих подкормок – остаётся.

Вот данные НИИ физиологии и генетики Украины. Усвоение почвенной минералки – в среднем 30-33%, при этом выход прибавки на выпаханных почвах – 3-4 кг зерна на 1 кг удобрений. Усвоение через лист – до 90%, прибавка от листовых подкормок – 15-20 кг зерна на 1 кг удобрений. То есть, 10 кг через лист и 100 кг в почву могут дать одинаковую прибавку. ПРАВИЛЬНАЯ ЦЕЛЬ – ПОВЫШАТЬ НЕ ДОЗЫ, А КПД.

Учтя этот факт, Белоруссия в прошлой пятилетке поставила задачу – достичь отдачи удобрений до 8 кг/1 кг. И достигла. Задача на эту пятилетку – достичь отдачи в 12 кг/1 кг.

На практике, с учётом всех поправок и потерь, по листьям вносится втрое-впятеро меньше нормы. А по деньгам – ещё меньше. Есть дешёвые, но более эффективные удобрения. Пример – КАС-32, жидкая карбамидно-аммиачная смесь с концентрацией 32%. Она вдвое дешевле карбамида, хотя содержит все три формы азота и отлично усваивается зерновыми. Согласитесь, немалая экономия. Надо только вносить по листу в нужные фазы.

Смотрим примеры. Норма для ЮФР – в среднем 450-500 кг/га аммиачной селитры. Вот опыт ГК «Биоцентр».

Ставропольский край. За сезон внесено по листьям 155 кг КАС. Вносили пофазно за четыре прохода. На гектар – 250 л рабочего раствора, в котором (кроме СТИМИКСОВ, ССи нужных защитных препаратов)содержалось: кущение – 80 кг КАС (доза усилена из-за слабости всходов), начало трубкования – 40 кг, выход флага – 20 кг, молочная спелость – 15 кг. УРОЖАЙ ПОДНЯТ ДО 57 ц/га.

Ростовская область. По листьям внесено всего 60 кг КАС – и собрано 46 ц/га зерна. Рентабельность прикиньте сами.

Осталось упомянуть о том, к чему приводит избыток нитратов. Этот перекос физиологии агрономами ещё не понят. Симптом – торможение корневой системы и ослабление растений в период налива зерна. Исследование показывает: сосуды стебля забиты крахмалом. Отток глюкозы из листьев в корни блокируется. Корни голодают, а листья «думают», что их фотосинтез не востребован корнями – и фотосинтез падает. Растение в депрессии.

Причина – азот, равномерно внесённый в почву в избыточной дозе. Растение вынуждено поглощать почвенный раствор с нитратами. Нитраты подкисляют межклеточную жидкость и клеточный сок. В подкисленной среде включаются ферменты, превращающие глюкозу в крахмал. Крахмал забивает сосуды.

Знаешь, в чём проблема – выход найдёшь. В ГК «Биоцентр» разработан сложный препарат, решающий и эту проблему.

Управление развитием продуктивных органов с помощью по-фазных листовых подкормок и стимуляции – вторая составляющая технологии ГК «Биоцентр». Первая – восстановление плодородия и здоровья почвы с помощью комплексных микробных препаратов.

Третья составляющая – почвосберегающая и восстановительная обработка. В статье 7 – примеры некоторых умных орудий для нулевой и минимальной обработки.

Источник

Оставление источников обсеменения

Семенное восстановление леса ‑ длительный процесс, состоящий из ряда подпроцессов: плодоношения, распространения семян, их прорастания, развития всходов, самосева и подроста до смыкания крон.

Согласно пункту 52 Правил заготовки древесины, на лесосеках, на которых осуществляются сплошные рубки спелых и перестойных лесных насаждений при содействии естественному восстановлению лесов сохраняются выделенные при отводе лесосек источники обсеменения, к которым относятся единичные семенники, семенные группы, куртины, полосы, а также стены леса, если в них есть семенные деревья. Источники обсеменения должны размещаться по площади лесосеки равномерно.

Количество оставляемых единичных семенников должно быть не менее 20 штук на гектаре.

Семенные группы и куртины оставляют, в первую очередь, за счет участков средневозрастных и приспевающих древостоев главных пород с небольшой примесью лиственных, расположенных на возвышенных участках лесосеки. В еловых куртинах лиственные породы не должны затенять ель.

Источники обсеменения в виде куртин и полос оставляют из пород, слабоустойчивых к ветровалу (ель, пихта), и на участках с влажными слабодренированными почвами. Ширина семенных полос для сохранения устойчивости должна быть не менее 30 м.

Расстояние между группами семенников, семенными полосами и куртинами должно составлять не более 100 м.

При рубке насаждений в сосняках брусничной и черничной групп типов леса оставляются обсеменители в виде отдельных, равномерно расположенных по площади, деревьев I‑III классов по Крафту в количестве 15‑20 штук на 1 га или в виде семенных групп из 3‑5 деревьев в количестве 5‑7 групп на 1 га. При рубке насаждений в ельниках черничной группы типов леса оставляются куртины ‑ обсеменители овальной или квадратной формы площадью 0,25 га с расстоянием между ними не больше 250 м. Обсеменители вырубаются после появления на вырубках достаточного количества самосева хозяйственно ценных пород в зимний период при установлении снегового покрова.

Обсеменители не оставляются при рубке насаждений в группах типов леса сосняки сложные, долгомошные и сфагновые, ельники сложные, приручьевые и долгомошно-травяные.

Кроме этого, обсеменители не оставляются:

· при наличии на лесосеках жизнеспособного подроста, равномерно распределенного по площади в количестве не менее 10 тыс. шт на га, в возрасте старше 2 лет;

· при куртинном размещении подроста, в случае если общая площадь куртин составляет не менее половины общей площади лесосеки;

· на лесосеках, предназначенных к исключению из состава лесного фонда.

Обсеменители можно оставлять из числа заподсоченных здоровых деревьев, а также многовершинных и искривленных деревьев с хорошо развитой кроной.

При тракторной трелевке семенники, группы семенников и семенные куртины оставляют не ближе 50 м от верхних складов или погрузочных пунктов и на расстоянии 4‑5 м от магистральных волоков.

При трелевке канатными трелевочными установками семенники, группу семенников и семенные куртины оставляются на расстоянии не менее 100 м от головной мачты, таким образом, чтобы они примыкали к границам трелевочного сектора. Группы семенников оставляются через 2‑3 сектора. В качестве обсеменителей могут оставляться семенные полосы, расположенные по периферии лесосеки или по границам трелевочных секторов.

При куртинном расположении подроста семенники оставляются только в тех местах, где подрост отсутствует.

Способ, количество и конкретные деревья, оставляемые в качестве обсеменителей, определяются специалистами, отмечаются путем клеймения и записываются в технологической карте на разработку лесосек.

Успешность обсеменения и последующего возобновления от стен леса зависит от биологических особенностей древесной породы, исходного типа леса, ширины лесосеки, срока примыкания и лесорастительных условий вырубки.

Светолюбивые быстрорастущие смолоду породы в древостоях начинают плодоносить раньше теневыносливых: береза повислая с 15‑20, сосна, лиственница с 30, дуб с 40, липа с 40‑50, ель, пихта с 50 лет.

Большую роль в расселении растений играет урожай (количество опадающих на землю) плодов и семян. Чем больше семян, тем больше вероятности появления, а в дальнейшем и накопления подроста.

Средние урожаи семян для сосны 2,5 кг/га, березы ‑ 1,0 кг/га, дуба – 500‑600 кг/га. Колебания урожаев по отдельным годам бывают очень значительные. Когда бывает очень большой урожай, отмечается семенной год.

Древесные породы с мелкими семенами плодоносят чаще, а с крупными ‑ реже. Четкой периодичности между урожайными годами нет. Это значит, что на плодоношение влияет большое количество факторов. Однако, даже наличие большого количества семян не всегда обеспечивает появление всходов, накопление самосева и подроста.

По способу опыления в наших лесах различают породы:

· анемофилы (опыляются с помощью ветра) ‑ большинство древесных пород: сосна, ель, лиственница, береза, осина и т.д., которые формируют самый верхний ярус (полог) в древостоях;

· энтомофилы (опыляются с помощью насекомых) ‑ липа, каштан, но в основном подлесочные породы, существующие в относительном безветрии под пологом древостоя: черемуха, смородина, рябина, бересклет и др.

В стенах леса обеспечивается перекрестное опыление, и в этом их преимущество в качестве источника обсеменения перед отдельно стоящими семенными деревьями.

Сроки созревания влияют на сроки сбора семян, проведения мер содействия естественному возобновлению леса и т.д.

Весной созревают семена осины, тополей, ивы, ильма, вяза. Летом созревают семена березы, акации желтой, лещины, черемухи и др. Осенью созревают семена всех хвойных, дуба, ясеня, ольхи черной и серой, граба, бука.

По продолжительности опадения и распространения семян древесные породы различаются. Так, у вяза и ильма этот процесс занимает 2‑3 недели, у березы повислой, дуба, бука ‑ 1‑2 месяца, у сосны, ели, лиственницы, березы пушистой ‑ более двух месяцев.

Распространение семян происходит разными способами. Выделено три группы растений по их основному способу распространения.

· Анемохоры. Семена значительной части древесных пород, формирующий верхний полог, распространяются ветром. Для этого семена имеют приспособления для разлета ‑ крылышки (ель, сосна, лиственница, клен, береза и др.) или опушение (осина, ивы и др.). Эти породы относят к группе анемохоров. Ветер способен распространять семена и по насту («снегобежцы» ‑ ель, сосна).

· Зоохоры – древесные породы, способ распространения семян и плодов которых происходит с помощью животных. В основном это виды с сочными плодами или крупными семенами (сосна сибирская кедровая, черемуха, рябина, бересклет и др).

· Гидрохоры – древесные породы, распространяющиеся с помощью воды. Это растения обычные, как правило, для условий пойм рек (ольха черная и серая, тополь черный, ивы).

Как видно, к группе анемохоров относятся наиболее распространенные хозяйственно значимые породы деревьев. Поэтому знание закономерностей распространения их семян важно с точки зрения проведения лесовосстановительных работ.

Значительная часть семян попадает за пределы стены леса не только с опушечных деревьев, но и из глубины древостоя. Объясняется это тем, что зубчатая, неровная поверхность полога леса способствует образованию турбулентных течений воздуха, благодаря которым семена подхватываются ветром и уносятся на сравнительно далекое расстояние. Это обстоятельство следует учитывать при оставлении в качестве обсеменителей групп, куртин, полос деревьев. Для возобновления пород с тяжелыми семенами (дуб, бук, сосна сибирская кедровая) рассчитывать на стены леса нельзя. Практическое значение этот метод имеет для сосны, ели, лиственницы при ширине лесосеки до 150 м. С увеличением ширины лесосеки значение стен леса, как обсеменителей, уменьшается. При широколесосечных рубках (с шириной лесосек до 500 м) роль стены леса в обсеменении вырубки незначительна.

По данным С.А. Денисова, для сосновых древостоев эффективное обсеменение происходит до 50 метров от стены леса в обычные годы и до 70 метров в урожайные. На расстоянии 100 метров даже в урожайные годы плотность семян не достигает величины, необходимой для достижения эффективного возобновления. Это означает лишь одно – на лесосеках, шириной свыше 50 метров должны быть оставлены источники семян, расположенные равномерно по площади.

При непосредственном примыкании лесосек обсеменительное значение стены леса ограничивается еще и тем, что по истечении срока примыкания ее вырубают, даже если семенной год за истекшее время не наступил.

2.10. Контрольные вопросы

1. Основные мероприятия по содействию естественному лесовосстановлению.

2. Машины и механизмы, применяемые для минерализации почвы.

3. Задачи и способы химической обработки площадей.

4. Препараты, используемые для химической обработки площадей.

5. Способы очистки лесосек от порубочных остатков.

6. Классификация машин для очистки лесосек.

7. Технология работы грабельных подборщиков сучьев.

8. Задачи очистки лесосек от порубочных остстатков.

9. Определение производительности грабельного и манипуляторного подборщиков сучьев.

10. Определение потребного числа бригад для очистки лесосек.

11. Классификация корчевателей.

12. Сущность химического способа удаления пней.

13. Сущность биологического способа удаления пней.

14. Способы оставления источников обсеменения.

Дата добавления: 2016-06-15 ; просмотров: 6421 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник