ПОЧВЕННАЯ ФАУНА

ПОЧВЕННАЯ ФАУНА. Почвенные животные по их размерам обычно подразделяются на 5 групп: нано-, микро-, мезо-, макрофауну и мегафауну. В группу нанофауны объединяют самые мелкие животные организмы, размер которых менее 0,16 мм. Это одноклеточные простейшие, живущие в воде, заполняющей почвенные поры. Микрофауна представлена мельчайшими многоклеточными организмами, преимущественно также живущими в почвенной воде (ногохвостки, клещи, нематоды, тихоходки, коловратки). Их размер от 0,16 до 1,28 мм. Мезофауна самая многочисленная часть почвенных животных. Их размер от 1,28 до 10,2 мм. Мезофауна представлена мокрицами, энхитреидами, насекомыми, многоножками, пауками, моллюсками и др. Несколько менее разнообразен состав макрофауны (размер животных от 10,2 до 81,6 мм). В этой группе наиболее распространены крупные личинки насекомых и дождевые черви. К мегафауне (размер более 81,6 мм) относят роющих позвоночных животных (змеи, ящерицы, кроты, слепыши, слепушонки, цокоры, мыши и проч). Почвенные животные заселяют, в основном, верхние (глубиной до 20–40 см) горизонты почвы, в сухих местностях лишь отдельные виды проникают на глубину нескольких метров.

Чем меньше размеры организмов, тем больше их содержится в почве. Простейшие содержатся в количестве более миллиона экземпляров в 1 г почвы. Насекомые и их личинки исчисляются тысячами экземпляров на 1 м 2 , ногохвостки и клещи – десятками тысяч, нематоды – миллионами. Число позвоночных в некоторых почвах достигает нескольких тысяч на 1 га.

Какие же группы животных определяют суммарную почвенную зоомасссу? Самые мелкие почвенные животные – простейшие, у них, несмотря на их многочисленность небольшая зоомасса. Представители мегафауны составляют менее 1% суммарной зоомассы в силу своей малочисленности. В основном, почвенная зоомасса определяется почвенной мезо- и макрофауной, т.е. беспозвоночными: членистоногими, нематодами, дождевыми червями и др.

На основании многолетних исследований была определена зоомасса почвенных беспозвоночных в ландшафтах разных природных зон (таблица 1). Как видно, наибольшая масса почвенных беспозвоночных (и, следовательно, и наибольшая общая почвенная зоомасса) приходится на широколиственные леса умеренного климата.

| Таблица 1. ЗООМАССА ПОЧВЕННЫХ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ В НЕКОТОРЫХ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ЛАНДШАФТАХ (по Ю.И. Чернову) | |

| Ландшафты | Зоомасса почвенных беспозвоночных (кг/га) |

| Типичная тундра | 90 |

| Северная тайга | 100–150 |

| Южная тайга | 300–400 |

| Широколиственные леса на серых лесных почвах | 600–2000 |

| Дубравы лесостепи | 700 |

| Полупустыни | 6 |

| Глинистые и каменистые пустыни | 2–4 |

Почвенная фауна – важный фактор почвообразования, влияющий на все свойства почвы, включая ее плодородие. Деятельность почвенной фауны ускоряет гумификацию и минерализацию растительных остатков, изменяет солевой режим и реакцию почвы, повышает её пористость, водо- и воздухопроницаемость. Огромное значение для почвообразования имеет деятельность роющих почвенных животных, которая способствует углублению гумусового горизонта и перемешиванию слоев почвы, а также создаёт водопрочную зернистую структуру почвы.

В почвах тайги, лиственных лесов и лесостепи умеренного пояса главными роющими почвенными животными являются земляные (дождевые) черви. Они содержатся в почве в огромных количества – от многих тысяч до миллиона особей на 1 га и составляют 90% и более всей зоомассы этих лесов. Установлено, что черви на протяжении одного года могут переработать до 50–380 т почвы на 1 га. Пронизывая почву ходами, глубина которых достигает 8 м, земляные черви рыхлят ее, способствуя этим лучшей аэрации и увлажнению почвы на глубине. Они перемешивают почвенные слои, ускоряют разложение растительных остатков, создают мелкокомковатую структуру почвы и, таким образом, повышают ее плодородие. В течение нескольких лет почвенная масса полностью проходит через организмы червей.

В почвах пустынь и сухих степей наибольшую роль в перерывании и перемешивании почвы играют муравьи и термиты. В степных почвах такую работу производят и грызуны-землерои (суслики, сурки, слепушонки, слепыши, мыши, полевки, тушканчики).

Деятельность термитов приобретает особенно большой размах в тропиках, где колонии этих животных строят сооружения высотой до 3 м и выше, с диаметром основания в несколько метров. Ежегодно термиты выносят на поверхность до 10 ц/га почвенной массы.

Как и растения, животные накапливают в своих организмах определенные химические элементы. Особенно характерно концентрирование кальция почвенными беспозвоночными.

Почвенные микроорганизмы разнообразны по составу и биологической деятельности. Это бактерии, актиномицеты, грибы, водоросли и простейшие. Суммарная масса микроорганизмов только в поверхностном горизонте достигает нескольких тонн на гектар. Численность микроорганизмов измеряется сотнями тысяч и миллионами в 1 г почвы. В целом, для планеты масса почвенных микроорганизмов составляет 0,01–0,1% от всей биомассы суши.

Бактерии – это одноклеточные организмы размерами в несколько сот мкм (1 мкм = 0,001 мм). Роль бактерий разнообразна. Одна из функций бактерий – усвоение ими легкоподвижных соединений, что способствует закреплению этих соединений в почве. Особенно следует отметить способность некоторых групп бактерий поглощать из воздуха молекулярный азот и переводить его в доступную для усвоения растений форму – этот процесс получил название фиксации азота. Запасы азота в атмосфере огромны, над каждым квадратным метром почвы висит столб азота весом более 7 тонн. Несмотря на то, что азот очень важен для питания растений, они с не способны усваивать его из атмосферы, он может быть использован бактериями только после предварительного связывания его азотофиксирующими микроорганизмами. В почве есть две группы азотофиксирующих бактерий. Одни из них, так называемые клубеньковыми, могут развиваться только на корнях различных бобовых растений, другие же свободно живут в почвенной среде. Наиболее важным представителем свободноживущих азотофиксирующих бактерий является Azotobacter, связывающий за одно лето в умеренных широтах до 30 кг азота на 1 га почвы. Деятельность клубеньковых бактерий гораздо эффективнее – в умеренных широтах при благоприятных условиях количество азота, связываемого этими бактериями, может достигать 200–300 кг на 1 га почвы.

Кроме бактерий азотофиксация осуществляется и некоторыми другими микроорганизмами (актиномицетами, грибами, сине-зелеными водорослями и др.), обитающими в почвах, пресных водоемах, морях и океанах. Фиксация молекулярного азота осуществляется и за счет грозовых разрядов (молний), однако количество связанного таким способом азота ничтожно, и оно не может играть заметную роль в азотном балансе почвы.

Еще одна не менее важная роль бактерий – разложение колоссального количества мертвого органического вещества, поступающего в почву, и освобождение химических элементов, прочно связанных в составе органических остатков. В результате деятельности бактерий эти химические элементы снова становятся доступными для усвоения их растениями.

Содержание бактерий в почве неравномерно: в самом верхнем горизонте содержится наибольшее их количество, ниже содержание бактерий резко уменьшается. Численность бактерий резко возрастает в непосредственной близости к корням высших растений. Эти своеобразные бактериальные чехлы вокруг корней называются ризосферой. Бактерии ризосферы играют важную роль в питании высших растений.

К актиномицетам относятся одноклеточные микроорганизмы, палочковидные клетки которых обладают способностью ветвиться. Содержание актиномицетов в почве весьма велико и часто измеряется миллиардами в 1 г почвы. Деятельность актиномицетов направлена на разложение различных органических веществ, некоторые актиномицеты выделяют антибиотики, подавляющие деятельность бактерий.

Среди почвенных микроорганизмов важны грибы. Большая часть грибов состоит из ветвящихся нитей (гиф), образующих тело гриба (мицелий). Содержание грибов в почве измеряется десятками тысяч в 1 г почвы. Наиболее распространены плесневые грибы, а в лесных почвах – гриб мукор. Грибы разрушают различные органические вещества, повышают почвенную кислотность. Мицелий грибов часто развивается на корнях и даже в клетках высших растений. Подобный симбиоз высших растений с грибами называется микоризой. Микориза выполняет функции всасывающего аппарата корневой системы, обеспечивая растения водой и пищей. Т.к. грибы усваивают питательные вещества непосредственно из органических соединений, микориза обеспечивает развитие растений в почвах, богатых слаборазложившимися растительными остатками.

Водоросли являются существенным биологическим компонентом почвы, количество их достигает многих сотен тысяч в 1 г почвенной массы. В почве содержатся сине-зеленые, желто-зеленые и диатомовые водоросли. Водоросли развиваются на поверхности почвы, причем наибольшее их количество наблюдается во влажные сезоны.

Помимо растительных микроорганизмов в почве широко распространены простейшие животные микроорганизмы. Это преимущественно корненожки, жгутиковые и реснитчатые инфузории. Их роль в почвообразовании еще не достаточно выяснена.

В почве есть и некоторые болезнетворные микробы, водные микроорганизмы и др., которые случайно попадают в почву (при разложении трупов, из желудочно-кишечного тракта животных и человека, с поливной водой или другими путями) и, как правило, быстро в ней погибают. Однако некоторые из них сохраняются в почве длительное время (например, сибиреязвенные бациллы, возбудители столбняка) и могут быть источником инфекции для человека, животных и растений.

По общей массе почвенные микроорганизмы составляют большую часть микроорганизмов нашей планеты: в 1 г чернозема содержится до 10 млрд. особей (иногда и более), что составляет до 10 т/га живых микроорганизмов.

Изменение числа почвенных микроорганизмов зависит от времени года: весной и осенью их больше, зимой и летом меньше. Верхние слои почвы богаче почвенными микроорганизмами, чем нижележащие, особенно много их в прикорневой зоне растений – ризосфере.

В целом почвенные микроорганизмы выполняют важную роль в очистке биосферы от загрязнений (разложением пестицидов, окислением угарного газа и т. д.). Особенности почв разных типов и различия в их плодородии во многом определяются спецификой почвенных микроорганизмов и микробиологических процессов в почве. Некоторые виды почвенных микроорганизмов используются в микробиологическом синтезе антибиотиков, витаминов, ферментов и других белков, аминокислот, гиббереллинов и др. (например, большинство антибиотиков получают при культивировании почвенных актиномицетов).

Источник

Животные в почве. Обитатели почвы и их приспособленность к среде

Наша планета образована четырьмя основными оболочками: атмосферой, гидросферой, биосферой и литосферой. Все они находятся в тесном взаимодействии между собой, поскольку представители биосферной оболочки Земли — животные, растения, микроорганизмы — не могут существовать без таких формирующих веществ, как вода и кислород.

Так же, как и литосфера, почвенный покров и другие, глубоко лежащие слои, не могут существовать изолированно. Несмотря на то что мы не можем увидеть это невооруженным глазом, почва заселена очень густо. Каких только живых существ в ней не живет! Как и любым живым организмам, им тоже необходимы вода и воздух.

Какие животные живут в почве? Как они влияют на ее формирование и как приспосабливаются к такой среде обитания? На эти и другие вопросы мы попробуем дать ответ в этой статье.

Какие бывают почвы?

Почва — это только самый верхний, совсем неглубокий слой, составляющий литосферу. Глубина его уходит примерно на 1-1,5 м. Дальше начинается уже совсем другой слой, в котором протекают грунтовые воды.

То есть верхний плодородный слой почвы — это и есть то самое место обитания различных по форме, размерам и способам питания живых организмов и растений. Почва, как среда обитания животных, очень богата и разнообразна.

Данная структурная часть литосферы неодинакова. Формирование почвенного слоя зависит от многих факторов, в основном от условий окружающей среды. Поэтому и типы почв (плодородного слоя) также различаются:

- Подзолистые и дерново-подзолистые.

- Черноземные.

- Дерновые.

- Болотные.

- Подзолисто-болотные.

- Солоди.

- Пойменные.

- Солончаки.

- Серые лесостепные.

- Солонцы.

Данная классификация приведена только для площади России. На территории других стран, континентов, частей света существуют и иные типы почв (песчаные, глинистые, аркто-тундровые, гумусовые и так далее).

Также все почвы неодинаковы по химическому составу, влагообеспеченности и насыщенности воздухом. Эти показатели варьируются и зависят от ряда условий (например, на это влияют животные в почве, которые будут рассмотрены ниже).

Как формируются почвы и кто им в этом помогает?

Свое начало почвы ведут со времени появления жизни на нашей планете. Именно с образованием живых систем и началось медленное, непрерывное и самообновляемое формирование почвенных субстратов.

Исходя из этого понятно, живые организмы играют определенную роль в почвообразовании. Какую же? В основном эта роль сводится к переработке органических веществ, содержащихся в почве, и ее обогащении минеральными элементами. Также это рыхление и улучшение аэрации. Очень хорошо об этом в 1763 году написал М. В. Ломоносов. Именно он первым высказал утверждение, что почва формируется благодаря отмиранию живых существ.

Помимо деятельности, которую осуществляют животные в почве и растения на ее поверхности, очень важным фактором формирования плодородного слоя являются горные породы. Именно от их разновидности будет в целом зависеть тип почвы.

В итоге горные породы перерабатываются под влиянием абиотических факторов, а живущие в почве микроорганизмы разлагают животные и растительные останки, превращая органические вещества в минеральные. В результате этого образуется плодородный слой почвы определенного типа. При этом животные, обитающие под землей (например, черви, нематоды, кроты) обеспечивают ее аэрацию, то есть насыщение кислородом. Это достигается путем рыхления и постоянной переработки почвенных частиц.

Животные и растения совместно дают почве органическое вещество. Микроорганизмы, простейшие, одноклеточные грибы и водоросли это вещество перерабатывают и переводят в нужную форму минеральных элементов. Черви, нематоды и другие животные снова пропускают через себя почвенные частицы, формируя тем самым органическое удобрение — биогумус.

Отсюда вывод: почвы формируются из горных пород в результате долгого исторического промежутка времени под влиянием абиотических факторов и при помощи, которую оказывают животные и растения, в них живущие.

Невидимый почвенный мир

Огромную роль не только в формировании почвы, но и в жизни всех остальных живых существ играют мельчайшие существа, образующие целый невидимый почвенный мир. Кто же к ним относится?

Во-первых, одноклеточные водоросли и грибы. Из грибов можно выделить отделы хитридиомицетов, дейтеромицетов и некоторых представителей зигомицетов. Из водорослей следует отметить фитоэдафонов, представляющих собой зеленые и сине-зеленые водоросли. Общая масса этих существ на 1 га почвенного покрова составляет примерно 3100 кг.

Во-вторых, это многочисленные микроорганизмы, бактерии и такие животные в почве, как простейшие. Суммарная масса этих живых систем на 1 га почвы составляет примерно 3100 кг. Основная роль одноклеточных организмов сводится к переработке и разложению органических остатков растительного и животного происхождения.

К самым распространенным из этих организмов относятся:

- коловратки;

- клещи;

- амебы;

- многоножки симфилы;

- протуры;

- коллемболы;

- двухвостки;

- сине-зеленые водоросли;

- зеленые одноклеточные водоросли.

Какие животные живут в почве?

К почвенным обитателям относятся следующие беспозвоночные животные:

- Мелкие рачки (ракообразные) — около 40 кг/га

- Насекомые и их личинки — 1000 кг/га

- Нематоды и круглые черви — 550 кг/га

- Улитки и слизни — 40 кг/га

Такие животные, обитающие в почве, очень важны. Их значение определяется способностью пропускать через себя почвенные комочки и насыщать их органическими веществами, формируя биогумус. Также их роль состоит в разрыхлении почвы, улучшении кислородного насыщения и создании пустот, которые заполняются воздухом и водой, в результате чего повышается плодородие и качество верхнего слоя земли.

Рассмотрим, какие животные обитают в почве. Их можно разделить на два типа:

- постоянные жители;

- временно обитающие.

К постоянным позвоночным млекопитающим жителям, представляющим животный мир почвы, относятся слепыши, слепушонки, цокоры и сумчатые кроты. Их значение сводится к поддержанию цепей питания, так как насыщаются они почвенными насекомыми, улитками, моллюсками, слизнями и так далее. И второе значение — это рытье длинных и извилистых ходов, позволяющих почве увлажняться и обогащаться кислородом.

Временные обитатели, представляющие животный мир почвы, используют ее лишь для недолгого убежища, как правило, в качестве места для откладывания и хранения личинок. К таким животным относятся:

- тушканчики;

- суслики;

- барсуки;

- жуки;

- тараканы;

- другие виды грызунов.

Приспособления почвенных обитателей

Для того чтобы жить в такой непростой среде, как почва, животные должны иметь ряд особенных приспособлений. Ведь по физическим характеристикам эта среда плотная, жесткая и малокислородная. Кроме этого в ней абсолютно нет света, хотя и наблюдается умеренное количество воды. Естественно, что к таким условиям нужно уметь приспособиться.

Поэтому животные, которые живут в почве, с течением времени (в ходе эволюционных процессов) приобрели следующие особенности:

- чрезвычайно мелкие размеры, чтобы заполнять крошечные пространства между частицами почвы и комфортно себя там чувствовать (бактерии, простейшие, микроорганизмы, коловратки, рачки);

- гибкое тело и очень крепкая мускулатура — преимущества для передвижения в почве (кольчатые и круглые черви);

- способность усваивать кислород, растворенный в воде или дышать всей поверхностью тела (бактерии, нематоды);

- жизненный цикл, состоящий из личиночной стадии, во время которой не требуется ни свет, ни влага, ни питание (личинки насекомых, различных жуков);

- более крупные животные имеют приспособления в виде мощных роющих конечностей с крепкими когтями, позволяющими легко прорывать длинные и извилистые ходы под землей (кроты, землеройки, барсуки и так далее);

- у млекопитающих хорошо развито обоняние, но практически отсутствует зрение (кроты, цокоры, слепыши, спепушонки);

- тело обтекаемой формы, плотное, сжатое, с коротким жестким плотно прилегающим мехом.

Все эти приспособления создают настолько комфортные условия, что животные в почве ощущают себя нисколько не хуже тех, что живут в наземно-воздушной среде, а, возможно, даже лучше.

Роль экологических групп почвенных обитателей в природе

Основными экологическими группами почвенных обитателей принято считать:

- Геобионты. Представители данной группы — это животные, для которых почва постоянное место обитания. В ней проходит весь их жизненный цикл в сочетании с основными процессами жизнедеятельности. Примеры: дождевые черви, многохвостки, бесхвостки, двухвостки, бессяжковые.

- Геофилы. К этой группе относятся животные, для которых почва обязательный субстрат во время одной из фаз своего жизненного цикла. Например: куколки насекомых, саранча, многие жуки, комары-долгоносики.

- Геоксены. Экологическая группа животных, для которых почва — временное укрытие, убежище, место откладывания и выведения потомства. Примеры: многие жуки, насекомые, все норные животные.

Совокупность всех животных каждой группы является важным звеном общей цепи питания. Кроме того, их жизнедеятельность обуславливает качество почв, их самообновляемость и плодородие. Поэтому их роль чрезвычайно важна, особенно в современном мире, в котором сельское хозяйство вынуждает почвы беднеть, выщелачиваться и высаливаться под действием химических удобрений, пестицидов и гербицидов. Животные почвы способствуют более быстрому и естественному восстановлению плодородного слоя после тяжелых механических и химических атак со стороны человека.

Связь растений, животных и почв

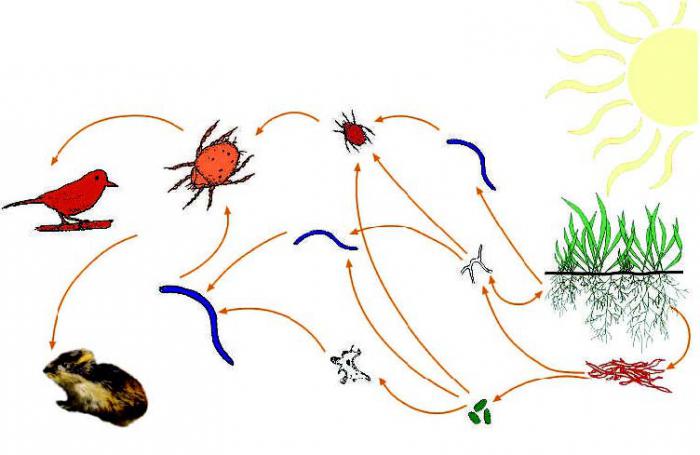

Не только животные почвы взаимосвязаны между собой, образуя общий биоценоз со своими цепями питания и экологическими нишами. На самом деле все существующие растения, животные и микроорганизмы задействованы в едином круге жизни. Равно, как и все они связаны со всеми средами обитания. Приведем простой пример, иллюстрирующий эту взаимосвязь.

Травы лугов и полей являются питанием для наземных животных. Те, в свою очередь, служат источником пищи для хищников. Остатки травы и органического вещества, которые выводятся с продуктами жизнедеятельности всех животных, попадают в почву. Здесь за дело принимаются микроорганизмы и насекомые, которые являются детритофагами. Они все остатки разлагают и переводят в минеральные вещества, удобные для всасывания растениями. Таким образом, растения получают необходимые им компоненты для роста и развития.

В самой почве при этом микроорганизмы и насекомые, коловратки, жуки, личинки, черви и так далее становятся пищей друг для друга, а значит, и общей частью всей сети питания.

Таким образом, получается, что животные, обитающие в почве, и растения, живущие на ее поверхности, имеют общие точки пересечения и взаимодействуют друг с другом, формируя единую общую гармонию и силу природы.

Бедные почвы и их обитатели

Бедными называются почвы, которые многократно подвергались воздействию со стороны человека. Строительство, выращивание сельскохозяйственных растений, осушение, мелиорация — все это со временем приводит к обеднению почв. Какие обитатели умеют выживать в таких условиях? К сожалению, не многие. Наиболее выносливыми подземными жителями являются бактерии, некоторые простейшие, насекомые, а также их личинки. Млекопитающие, черви, нематоды, саранча, пауки, ракообразные в таких почвах выживать не могут, поэтому погибают или покидают их.

Также к бедным относятся почвы, в которых низкое содержание органических и минеральных веществ. Например, сыпучие пески. Это особая среда, в которой живут определенные организмы со своими приспособлениями. Или, например, засоленные и сильнокислые почвы тоже содержат в себе только специфических обитателей.

Изучение животных почвы в школе

Школьный курс зоологии не предусматривает изучение животных почвы на отдельном уроке. Чаще всего, это просто краткий обзор в контексте какой-либо темы.

Однако в начальной школе есть такой предмет, как «Окружающий мир». Животные в почве изучаются в рамках программы данного предмета очень подробно. Информация преподносится соответственно возрасту детей. Малышам рассказывают о многообразии, роли в природе и хозяйственной деятельности человека, которую играют животные в почве. 3 класс обучения — самый подходящий для этого возраст. Дети уже достаточно образованы, чтобы усвоить какую-то терминологию, и при этом имеют большую тягу к знаниям, к познанию всего окружающего, изучению природы и ее обитателей.

Главное, делать уроки интересными, нестандартными, а также информативными, и тогда дети будут впитывать знания, словно губки, в том числе и про обитателей почвенной среды.

Примеры животных, обитающих в почвенной среде

Можно привести краткий список, отражающий основных почвенных обитателей. Естественно, сделать его полным не получится, ведь их так много! Однако основных представителей попробуем назвать.

Животные почвы — список:

- коловратки, клещи, бактерии, простейшие, ракообразные;

- пауки, саранча, насекомые, жуки, многоножки, мокрицы, слизни, улитки;

- дождевые черви, нематоды и другие круглые черви;

- кроты, слепыши, слепушонки, цокоры;

- тушканчики, суслики, барсуки, мыши, бурундуки.

Источник