Саморегуляция в биологии — это. Концепция саморегуляции живых систем

Саморегуляция в биологии — это одно из важнейших свойств живой системы, заключающееся в автоматической установке и поддержке определенного уровня необходимых для нормального функционирования параметров. Суть процесса в том, что никакие внешние воздействия не становятся управляющими. Руководящие изменениями факторы формируются внутри саморегулирующейся системы и способствуют созданию динамического равновесия. Возникающие при этом процессы могут носить циклический характер, затухая и возобновляясь по мере складывания или исчезновения определенных условий.

Саморегуляция: значение биологического термина

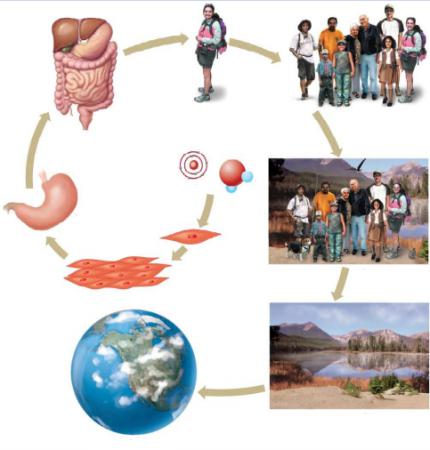

Любая живая система, начиная от клетки и заканчивая биогеоценозом, постоянно подвергается воздействию извне разнообразных факторов. Меняются температурные условия, влажность, заканчивается пища или ужесточается межвидовая конкуренция — примеров можно привести массу. При этом жизнеспособность любой системы зависит от ее умения поддерживать постоянство внутренней среды (гомеостаз). Именно для достижения подобной цели и существует саморегуляция. Определение понятия подразумевает, что изменения внешней среды не являются непосредственными факторами воздействия. Они преобразуются в сигналы, которые вызывают тот или иной дисбаланс и приводят к запуску механизмов саморегуляции, призванных вернуть систему в устойчивое состояние. На каждом уровне подобное взаимодействие факторов выглядит по-своему, поэтому для понимания того, что такое саморегуляция, остановимся на них подробнее.

Уровни организации живой материи

Современное естествознание придерживается концепции, согласно которой все природные и общественные объекты являются системами. Они состоят из отдельных элементов, постоянно взаимодействующих по некоторым законам. Живые объекты не исключение из этого правила, они также являются системами со своей внутренней иерархией и многоуровневой структурой. Причем строение это имеет одну интересную особенность. Каждая система может одновременно представлять собой элемент вышестоящего уровня и являться совокупностью (то есть все той же системой) уровней более низкого порядка. Например, дерево — элемент леса и одновременно многоклеточная система.

Для того чтобы избежать путаницы, в биологии принято рассматривать четыре основных уровня организации живого:

- молекулярно-генетический;

- онтогенетический (организменный — от клетки до человека);

- популяционно-видовой;

- биогеоценотический (уровень экосистемы).

Методы саморегуляции

Процессы, протекающие на каждом из этих уровней, внешне отличаются масштабностью, используемыми источниками энергии и своими результатами, но схожи по сути. В основе них лежат одинаковые методы саморегуляции систем. Прежде всего это механизм обратной связи. Она возможна в двух вариантах: положительная и отрицательная. Напомним, что прямая связь предполагает передачу информации от одного элемента системы к другому, обратная протекает в противоположном направлении, от второго к первому. При этом и та и другая изменяет состояние принимающего компонента.

Положительная обратная связь приводит к тому, что процессы, о которых первый элемент сообщал второму, закрепляются и продолжают осуществляться. Подобный процесс лежит в основе любого роста и развития. Второй элемент постоянно сигнализирует первому о необходимости продолжать одни и те же процессы. При этом нарушается стабильность системы.

Основной механизм

Иначе работает отрицательная обратная связь. Она приводит к появлению новых изменений, противоположных тем, о которых первый элемент сообщал второму. В результате устраняются и завершаются процессы, нарушившие равновесие, и система вновь становится стабильной. Простая аналогия — работа утюга: определенная температура является сигналом для выключения нагревательного элемента. Отрицательная обратная связь лежит в основе всех процессов, связанных с поддержанием гомеостаза.

Всеобъемлемость

Саморегуляция в биологии — это процесс, пронизывающий все названные уровни. Цель его — сохранение динамического равновесия, постоянства внутренней среды. Из-за всеохватности процесса в центре очень многих разделов естествознания лежит саморегуляция. В биологии это цитология, физиология животных и растений, экология. Каждая из дисциплин занимается отдельным уровнем. Рассмотрим, что такое саморегуляция, на основных ступенях организации живого.

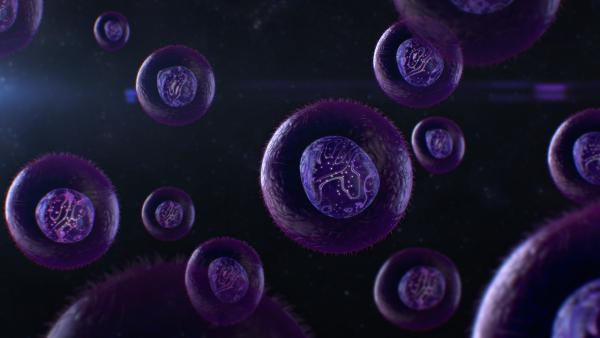

Внутриклеточный уровень

В каждой клетке для поддержания устойчивого равновесия внутренней среды в основном используются химические механизмы. Среди них главную роль в регуляции играют управление генами, от которых зависит производство белков.

Цикличный характер протекания процессов легко проследить на примере ферментативных цепей, подавляемых конечным продуктов. Цель деятельности подобных образований в переработке сложных веществ в более простые. При этом конечный продукт по своему строению схож с первым ферментом в цепи. Это свойство играет ключевую роль в поддержании гомеостаза. Продукт связывается с ферментом и подавляет его активность в результате сильного изменения структуры. Происходит это только после превышения концентрацией конечного вещества допустимого уровня. В результате прекращается процесс ферментации, а уже готовый продукт используется клеткой на собственные нужды. Спустя какое-то время уровень вещества падает ниже допустимого значения. Это сигнал для запуска ферментации: белок отсоединяется от фермента, подавление процесса прекращается и все начинается сначала.

Возрастающая сложность

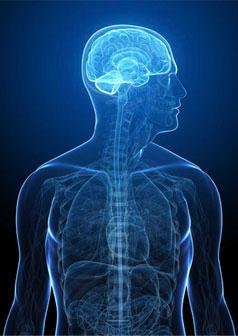

Саморегуляция в природе всегда основывается на принципе обратной связи и в целом протекает по схожему сценарию. Однако на каждом следующем уровне появляются факторы, усложняющие процесс. Для клетки важно постоянство внутренней среды, сохранение определенного значения концентрации различных веществ. На следующем уровне процесс саморегуляции призван решать гораздо больше задач. Поэтому у многоклеточных организмов появляются целые системы, поддерживающие гомеостаз. Это органы дыхания, выделения, кровообращения и им подобные. Изучение эволюции животного и растительного мира легко дает понять, как по мере усложнения строения и внешних условий совершенствовались механизмы саморегуляции.

Организменный уровень

Лучше всего постоянство внутренней среды поддерживается у млекопитающих. Основы развития саморегуляции и ее осуществления — это нервная и гуморальная система. Постоянно взаимодействуя, они контролируют происходящие в организме процессы, способствуют созданию и поддержанию динамического равновесия. В головной мозг поступают сигналы от нервных волокон, присутствующих в каждом участке тела. Сюда же стекается информация от эндокринных желез. Взаимосвязь нервной и гормональной регуляции способствует часто практически мгновенной перестройке протекающих процессов.

Обратная связь

Работу системы можно проследить на примере поддержания артериального давления. Все изменения этого показателя улавливают специальные рецепторы, располагающиеся на сосудах. Увеличение или понижение давления влияет на растяжении стенок капилляров, вен и артерий. Именно на эти изменения и реагируют рецепторы. Сигнал передается в сосудистые центры, а от них исходят «указания», как скорректировать тонус сосудов и сердечную деятельность. Подключается и система нейрогуморальной регуляции. В результате давление возвращается к норме. Легко заметить, что в основе слаженной работы системы регуляции лежит все тот же механизм обратной связи.

Во главе всего

Саморегуляция, определение тех или иных корректив в деятельности организма, лежит в основе всех изменений тела, его реакций на внешние стимулы. Стрессовое воздействие и постоянные нагрузки могут привести к гипертрофии отдельных органов. Примером этого служат развитые мышцы спортсменов и увеличенные легкие любителей фридайвинга. Стрессовым воздействием часто является болезнь. Гипертрофия сердца — нередкое явление у людей с диагнозом ожирение. Это ответ организма на необходимость увеличения нагрузки по прокачиванию крови.

Механизмы саморегуляции лежат и в основе физиологических реакций, возникающих при испуге. В кровь выбрасывается большое количество гормона адреналина, что вызывает ряд изменений: повышение потребления кислорода, увеличение количества глюкозы, учащение сердечного ритма и мобилизация мышечной системы. При этом общий баланс поддерживается за счет погашения активности других компонентов: замедляется пищеварение, пропадают половые рефлексы.

Динамическое равновесие

Нужно отметить, что гомеостаз, на каком бы уровне он ни сохранялся, не бывает абсолютном. Все параметры внутренней среды поддерживаются в пределах некоторого отрезка значений и постоянно колеблются. Поэтому говорят о динамическом равновесии системы. Важно при этом, чтобы значение конкретного параметра не выходило за пределы так называемого коридора колебаний, иначе процесс может стать патологическим.

Устойчивость и саморегуляция экосистемы

Биогеоценоз (экосистема) состоит из двух взаимосвязанных структур: биоценоза и биотопа. Первый представляет собой всю совокупность живых существ данного ареала. Биотоп — это факторы неживой среды, где обитает биоценоз. Условия среды, постоянно воздействующие на организмы, делятся на три группы:

- абиотические экологические факторы: температура, свет, влажность и прочие элементы неживой природы;

- биотические экологические факторы: влияние одних организмов на другие, разделяются на конкуренцию, симбиоз, паразитизм и хищничество;

- антропогенные экологические факторы — воздействие человека.

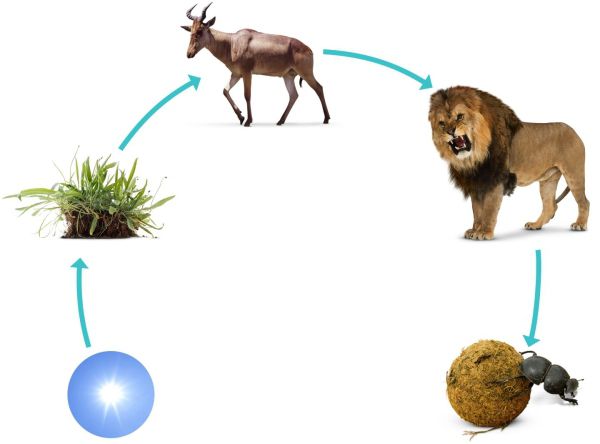

Сохранение гомеостаза означает благополучие организмов в условиях постоянного воздействия внешней среды и изменяющихся внутренних факторов. Поддерживающая биогеоценоз саморегуляция в первую очередь основывается на системе трофических связей. Они представляют собой относительно замкнутую цепочку, по которой течет энергия. Продуценты (растения и хемобактерии) получают ее от Солнца или в результате химических реакций, создают с ее помощью органическое вещество, которым питаются консументы (травоядные, хищники, всеядные) нескольких порядков. На последнем этапе цикла находятся редуценты (бактерии, некоторые виды червей), которые разлагают органическое вещество на составные элементы. Они снова вводятся в систему в виде пищи для продуцентов.

Постоянство цикла обеспечивается тем, что на каждом уровне располагается несколько видов живых существ. При выпадении из цепочки кого-то из них происходит замена на схожий по своим функциям.

Внешнее воздействие

Поддержание гомеостаза сопровождается постоянным воздействием извне. Меняющиеся вокруг экосистемы условия приводят к необходимости корректировки внутренних процессов. Выделяют несколько критериев устойчивости:

- высокий и сбалансированный репродуктивный потенциал особей;

- адаптации отдельных организмов к меняющимся условиям среды;

- видовое разнообразие и разветвленные пищевые цепи.

Эти три условия способствуют поддержанию экосистемы в состоянии динамического равновесия. Таким образом, на уровне биогеоценоза саморегуляция в биологии — это воспроизведение особей, сохранение численности и устойчивость к факторам внешней среды. При этом, как в случае с отдельным организмом, равновесие системы не может быть абсолютным.

Концепция саморегуляции живых систем распространяет описанные закономерности и на человеческие сообщества и общественные институты. Широко используются ее принципы и в психологии. По сути, это одна из фундаментальных теорий современного естествознания.

Источник

Саморегуляция в экосистемах

Общее представление о структуре экологической системы было изложено при характеристике уровней организации жизни (тема 1). Напомним, что полноценная экосистема представляет из себя биогеоценоз – неразрывное единство биоценоза и биотопа.

Биоценоз – это сложное сообщество из популяций организмов разных видов – животных, растений, грибов, микроорганизмов, населяющих определенный ареал. При этом популяцией обозначают совокупность особей одного вида, обитающих на данном ареале. Биотопом называют всю совокупность факторов неживой среды, ареала, на котором обитает данный биоценоз.

Итак: биоценоз + биотоп = биогеоценоз (экосистема).

Прежде чем рассматривать механизмы саморегуляции в экосистемах, надо дать характеристику экологических факторов, без чего не возможно понять сути внутрисистемных экологических отношений.

Все условия среды, включая живые и неживые объекты, от которых зависит жизнь отдельного организма или популяции, обозначаются понятием экологические факторы. Для конкретных популяций разные факторы могут быть необходимыми, вредными, безразличными (нейтральными). Экологические факторы делят на абиотические и биотические. Кроме того, в особую группу выделяют антропогенные факторы, порожденные производственной деятельностью человека.

Абиотические факторы – факторы неживой природы, в основном климатические. Сюда относятся свет, тепло («температура»), влажность, содержание в почве химических элементов, соленость морской воды, уровень радиации и др.

Биотические факторы – это влияние одних живых организмов на другие.

В зависимости от характера отношений различают несколько типов биотических факторов: конкуренцию, хищничество, паразитизм, симбиоз.

1. Конкуренция – за среду обитания, пищу, свет, половых партнеров и другие условия. Конкуренция может быть внутривидовой – между особями одного вида и межвидовой – между особями разных видов животных или растений, обитающих на одном ареале и требующих одинаковых условий жизни. Конкуренция – обязательная форма отношений у рядом проживающих организмов и составляет одну из форм борьбы за существование.

2. Хищничество – это способ добывания пищи и питания животных (редко – растений), при котором они ловят и поедают других животных. Жертва-хищник – одна из самых распространенных связей внутри сообщества. Внутривидовое хищничество известно как канибализм, распространено у хищных насекомых, пауков, рыб.

Среди растений известны водная пузырчатка, болотные росянка, жирянка и другие, питающиеся насекомыми. Жертва захватывается быстрым смыканием листьев или лепестков, переваривается выделяемыми наружу ферментами и кислотами, и потом простые органические вещества всасываются клетками эпидермиса растения. Так пополняется недостаток азота в тканях растения.

3. Паразитизм (от греческого parasitos – нахлебник) – форма отношений, когда один организм (паразит) использует другого (хозяина) в качестве среды обитания и (или) источника пищи. Система паразит-хозяин представляет результат совместной эволюции двух видов (коэволюция) с сохранением равновесия, при выживании обоих. Паразиту не выгодно, чтобы хозяин погиб. Паразитизм распространен во всех царствах, типах, классах – как внутри этих таксонов, так и между ними. Вирусы, не имея своих метаболических систем, паразитируют в клетках бактерий, грибов, растений, животных.

Паразитические бактерии поселяются в тканях грибов, растений, в кишечнике и других полостях животных (однако большинство бактерий ведет свободный образ жизни – в почве, воде, гниющих остатках).

Грибы могут паразитировать на растениях и животных. Растения бывают паразитами растений же (повилика), а животные – животных. Среди животных наиболее известны паразитические черви (у человека – аскарида, острицы, цепень и др.) и насекомые (вши, клопы и др.).

4. Симбиоз (от греческого symbiosis – совместная жизнь) – взаимовыгодное сожительство. Примерами симбиоза являются клубеньковые бактерии и бобовые растения (бактерии получают от растения пищу, растение от бактерии – усвоенный азот), грибы и корни растений, термиты и живущие в их кишечнике жгутиковые простейшие, переваривающие клетчатку.

Аналогичные отношения имеются у человека с кишечной микрофлорой – разнообразными бактериями, переваривающими определенные компоненты пищи. Нарушение этого симбиоза – дисбактериоз – ведет к расстройствам кишечника, нарушениям пищеварения.

Любой экологический фактор имеет меру интенсивности: тепловой фактор выражают температурой среды и измеряют в градусах Цельсия или Кельвина; освещенность измеряют в люксах или количестве световых часов в сутках, световых дней в году; интенсивность инвазии паразитами выражают в количестве паразитов на одну зараженную особь и т. д.

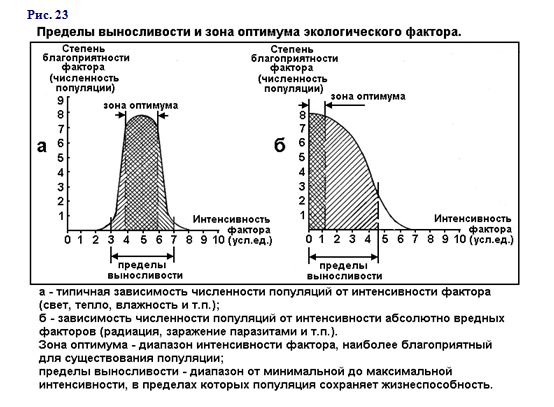

Для каждого организма, популяции существуют пределы выносливости того или иного экологического фактора – от минимальной до максимальной интенсивности, в пределах которых организмы сохраняют жизнеспособность. Более узкую зону, в которой условия среды наиболее благоприятны, составляет оптимум экологического фактора. В зависимости от природы фактора кривая степени его благоприятности имеет разный вид (рис. 23).

Для таких факторов, как радиация или наличие паразитов зона оптимума начинается от нуля (то есть лучше, когда их нет совсем). Для влажности воздуха, освещенности, температуры и т. п. степень благоприятности фактора описывается кривой нормального распределения (колоколообразная кривая), отставленной от абсолютного нулевого значения. То есть влага, свет, тепло необходимы организмам в определенном диапазоне интенсивностей.

Каждый биологический вид по каждому экологическому фактору имеет свои пределы. Бурый медведь по многим факторам имеет широкие пределы выносливости: переносит большие колебания температуры, влажности, неприхотлив в выборе пищи – всеяден.

Арктические рыбы, напротив, имеют очень узкие температурные пределы – от -2 до +2 градусов Цельсия. Среди растений есть светолюбивые, световыносливые и тенелюбивые.

Выяснив природу экологических факторов и характер их воздействия на организмы, можно перейти к рассмотрению сути вопроса – об экологической саморегуляции.

Находясь под действием самых разнообразных экологических факторов, хорошо сбалансированный по составу биоценоз тем не менее саморегулируется и поддерживает внутреннее постоянство – гомеостаз.

Состояние гомеостаза выражается в том, что:

- организмы нормально размножаются, поэтому: численность различных популяций в сообществе поддерживается на определенных уровнях, хотя и в колебательном режиме;

- биоценоз сохраняет устойчивость и самовоспроизводится даже при колебаниях климатических условий.

Рассмотрим подробнее эти закономерности. Элементарная саморегуляция осуществляется на уровне отдельных популяций конкретных видов животных, растений, грибов, бактерий.

Численность популяции зависит от противодействия двух начал: репродуктивного потенциала популяции и сопротивления среды, между которыми устанавливаются прямая и обратная связи (рис. 24). Поясним это конкретным примером. Когда европейцы завезли в Австралию кроликов, последние, не встретив хищников, быстро расселялись по богатым растительностью территориям и их численность быстро возрастала. Этому способствовал высокий репродуктивный потенциал (плодовитость) кроликов.

Но вскоре пищи стало не хватать, возник голод, распространились болезни – численность кроликов пошла на убыль. Сработал фактор сопротивления среды, который и выступил в качестве обратной отрицательной связи. Пока популяция кроликов пребывала в угнетенном состоянии, среда (растительность) восстановилась и процесс пошел на новую волну.

Через несколько циклов амплитуда колебаний численности кроликов сократилась, и установилась некоторая средняя плотность популяции. Этот показатель обозначают в экологии как поддерживающая емкость среды.

На самом деле в биоценозе все сложнее, так как он состоит из нескольких взаимодействующих сообществ (зооценозы, фитоценозы, микробоценозы), а сообщества включают разные популяции конкретных видов. Все это взаимодействует на основе многочисленных прямых и обратных связей.

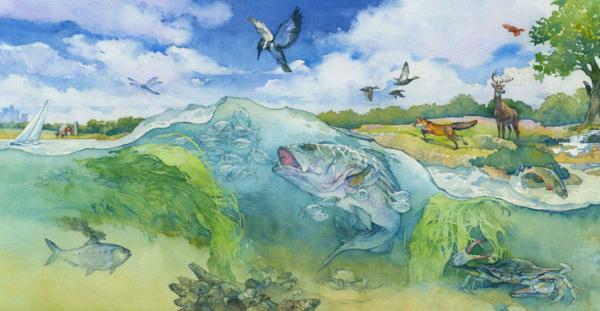

Прежде всего важны трофические (пищевые) связи, которые можно определить и как энергетические, поскольку с пищей между организмами переносится энергия. По положению в пищевых отношениях все организмы делятся на три большие группы: продуценты, консументы и редуценты.

Продуценты – первичные производители органических веществ (прежде всего глюкозы и аминокислот) из неорганических веществ неживой природы: Н2О, СО2, NН3. Это автотрофные организмы – растения и некоторые (хемосинтетические) бактерии, использующие энергию солнечного света и хемоэнергию для первичного синтеза глюкозы (см. сегмент 13).

Таким образом, внешняя энергия фиксируется для собственных потребностей продуцентов и для дальнейшего использования животными. Значительная часть энергии выводится из оборота, так как сохраняется в ископаемых остатках растительного происхождения: каменном угле (минерализованная древесина), янтарях (застывшие растительные смолы).

Консументы – потребители первичной продукции. Это животные организмы – гетеротрофы, в свою очередь выстроенные в пищевой ряд: травоядные (многие группы моллюсков, насекомых, рыб, птиц, копытные млекопитающие, грызуны), всеядные (есть в большинстве групп) и плотоядные – хищники (также имеются в разных группах беспозвоночных и позвоночных животных).

Консументы поэтапно изменяют первичное органическое вещество и извлекают из него энергию. Часть этой энергии тратится на собственную жизнедеятельность, часть в виде тепла уходит во внешнюю среду, и третья часть сохраняется в мертвых остатках. Энергия, заключенная в минерализованных остатках (донные меловые отложения раковин фораминифер, моллюсков и других животных), фактически пропадает для дальнейшего использования, а энергия мягких тканей передается на следующий уровень.

Редуценты – разрушители органического вещества. Сюда относятся многие бактерии, грибы, а из животных – некоторые черви (дождевой и др.), насекомые (термиты, навозники, личинки мух) и другие. Все они гетеротрофы, так как питаются органическим, хотя и мертвым веществом – отмершими растениями, животными и продуктами их выделений.

Редуценты доводят распад биомассы до неорганических веществ: Н2О, СО2, NН3 и выделяют их во внешнюю среду – почву, воду, воздух. Перехваченная энергия используется редуцентами на их жизнедеятельность и в итоге рассеивается в разных оболочках биосферы – литосфере, гидросфере, атмосфере, а освобожденные неорганические вещества вновь поступают к продуцентам.

Таким образом, все организмы связаны переносом вещества и энергии, через них и через внешнюю среду совершается глобальный круговорот материи на Земле. Основным донором энергии для поддержания этого круговорота выступает Солнце – его световая энергия обеспечивает фотосинтез глюкозы у растений.

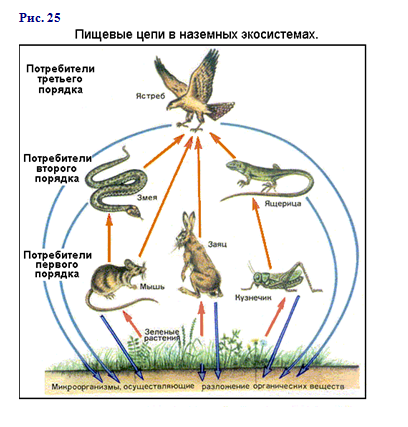

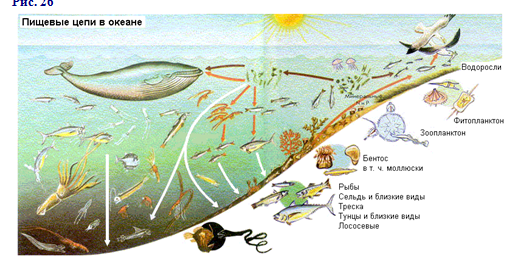

Пути передачи вещества и энергии через пищевые отношения организмов обозначаются как цепи питания, или пищевые цепи. Эти цепи имеют одностороннюю направленность: от автотрофной биомассы продуцентов – в основном зеленых растений – к гетеротрофным консументам и далее к редуцентам.

Значительная часть вещества возвращается в круговорот, но энергия, полученная от солнца, для живых организмов безвозвратно теряется, она либо аккумулируется в новых минералах почвы и донных осадков (каменные угли, мел и другие ископаемые), либо накапливается в виде тепла в оболочках Земли (разогрев атмосферы), либо рассеивается в Космос. Примеры пищевых цепей приведены на рис. 25 и 26.

Цепи питания имеют разную сложность, число звеньев в каждом из трех уровней может быть различным. Допустим, вариант короткой цепи: растения – заяц – волк – черви, бактерии. Длинная цепь: растения – травоядные насекомые (саранча, лесной клоп и др.) – хищные насекомые (жужелица, личинка стрекозы, водяной клоп и др.) – насекомоядные птицы (ласточки, мухоловки и др.) – хищные птицы (орел, коршун и др.) – черви, бактерии.

Морская цепь: фитопланктон – мелкие ракообразные, черви – рыбы, питающиеся рачками и червями – хищные рыбы – хищные птицы … В любой цепи возможны многочисленные ответвления и запасные пути. Если какой-то член выпадает, поток вещества идет по другим каналам

. Допустим, выпадение личинок стрекоз компенсируется водными клопами – те и другие водные хищники. Если исчезает основной вид пищевой растительности, травоядные животные переходят на второстепенные корма. Если пропадают бабочки, ласточки ловят мух. От травоядных насекомых цепь может пойти вообще по другому пути: лягушка- цапля – лиса и т. д.

Особенно большую путаницу в пищевые цепи вносят всеядные животные и, конечно, человек, так как они «встраиваются» в цепи в самых разных звеньях. Так что на самом деле существуют не цепи, а пищевые сети – каждый трофический уровень образован многими видами.

Такое положение стабилизирует потоки вещества и энергии через живые сообщества, увеличивает устойчивость биоценозов. Тем не менее общее направление трофического потока неизменное – продуценты – консументы нескольких порядков – редуценты.

Важно учитывать, что каждый трофический уровень передает на другой уровень энергию, заключенную в макромолекулах организмов. Причем эта энергия составляет только часть полученной от предыдущего уровня энергии, так как основная ее доля тратится на жизнедеятельность организмов данного уровня (биосинтезы, движение, транспорт ионов и др.), а так же теряется в виде тепла или построенных минералов. Эти же пропорции можно выразить и через понятие биомассы.

Выстраивается так называемая экологическая пирамида – при переходе с низших трофических уровней на более высокие количество внутренней (свободной, заключенной в организмах) энергии и общая биомасса организмов уменьшаются.

Подсчитано, что с уровня на уровень переходит около 10 % энергии, а от растительной массы до хищников и от них к редуцентам доходит всего 0,01 % энергии, полученной растениями от солнца. Наглядный пример пищевой пирамиды, построенной по численности обитателей на 1 гектаре земли приведен ниже: 3 птицы

350 тысяч хищных насекомых 700 тысяч растительноядных насекомых 9 миллионов растений.

Пищевая пирамида экосистемы, как отражение ее структуры, сохраняет саморегуляцию и устойчивое развитие. Характерная пропорция разных обитателей биоценоза устанавливается сама по себе, в результате процессов саморегуляции и отражает в целом поддерживающую емкость среды.

Приведенные цифры являются средними, но реально во всех популяциях происходит колебание численности особей, причем колебания на низшем уровне неизменно ведут к таким же колебаниям на следующем уровне, а в целом система поддерживает равновесное состояние.

На рис. 27 приведен пример саморегулирующегося биоценоза из 4 трофических уровней. Проследим, как проявляются прямые и обратные связи в динамике численности организмов разных трофических уровней.

В зависимости от колебаний погодно-климатических условий (солнечная активность, количество осадков и др.) год от года варьирует урожай кормовых растений – продуцентов. Вслед за ростом зеленой биомассы увеличивается численность травоядных животных – консументов первого порядка (прямая положительная связь), но уже на следующий год это отрицательно скажется на урожае растений, так как большинство из них не успеет дать семян, поскольку будет съедено (обратная отрицательная связь).

В свою очередь увеличение числа травоядных создаст условия для хорошего питания и размножения хищников – консументов второго порядка, их численность начнет возрастать (прямая положительная связь). Но следом пойдет на убыль численность травоядных (обратная отрицательная связь).

К этому времени в почве успеет разложиться до минеральных веществ травяной опад от первой волны урожая и экскременты травоядных животных и, в меньшей степени, хищников, что создаст благоприятные условия для роста растений. Начнется вторая волна урожая, и цикл повторится. Год от года численность особей разных трофических уровней будет варьировать, но в среднем на протяжении многих лет биоценоз будет сохранять устойчивое состояние. Это и есть гомеостаз.

Как отмечено в начале, биоценоз должен не просто саморегулироваться (судя по приведенной схеме, это не так уж и сложно), но он должен иметь устойчивость к изменениям внешних (абиотических, погодно-климатических) факторов, так сказать – запас прочности на случай неблагоприятных условий среды.

Поддержанию высокой устойчивости биоценоза будет способствовать ряд условий:

- высокий, но сбалансированный репродуктивный потенциал отдельных популяций – на случай массовой гибели особей;

- адаптации (приспособления) отдельных видов к переживанию неблагоприятных условий;

- разнообразие сообществ и разветвленные пищевые сети – исчезнувший объект должен заменяться другим, в норме второстепенным.

Таким образом, устойчивость экосистемы, ее саморегуляция, или гомеостаз, проявляется в ее самовоспроизведении, саморегуляции численности и устойчивости к экстремальным факторам среды.

Но устойчивость экосистемы относительна, не беспредельна. Она нарушается в основном в двух случаях:

- при сильных изменениях внешней среды – пожары, наводнения, продолжительные засухи, оледенения и другие природные катаклизмы;

- при резких изменениях состава сообществ – обычно человеком, например, в результате массового отстрела хищников, заселения новых видов, как было с кроликами в Австралии, вырубки лесов, распахивания степей и т. д.

При этом происходит смена экосистем, их переход в новое качество, что означает новый цикл развития в направлении повышения устойчивости. Идет восстановление биоценоза, но уже с новыми сообществами организмов, с новыми прямыми и обратными связями. Этот процесс смены экосистемы и ее развития к новому состоянию устойчивости происходит поэтапно и очень медленно и обозначается понятием сукцессия (от латинского successio – преемственность, наследование).

Особо подчеркнем, что сукцессия представляет уже не саморегуляцию, а ее противоположность – самоорганизацию, развитие, так как при перестройке системы преобладают обратные положительные связи, вместо обратных отрицательных, и изменяются ее количественные и качественные характеристики. Различают первичную и вторичную сукцессии.

Первичная сукцессия – самоорганизация экосистемы на свободном первичном субстрате: скальная порода, образовавшаяся в ходе геологических разломов земной коры; дно высохшего водоема, например, Аральского или Каспийского морей; пустыня, образовавшаяся после отступления ледника; пустой карьер после выработки полезных ископаемых и т. д. Ниже приведена типичная динамика первичной сукцессии.

Первичный субстрат (скала, песок, ил, щебень или др.):

- выветривание, эрозия породы (разрушение под действием ветра, воды, перепада температур);

- заселение бактериями, водорослями, микроскопическими грибами, что ведет к фиксации азота и формированию почвы;

- поселение мхов и лишайников, увеличение слоя почвы;

- поселение трав, формирование лугов и степей;

- одновременное заселение мелких животных – червей, насекомых, грызунов;

- вытеснение мхов и лишайников в результате конкуренции;

поселение кустарников, увеличение разнообразия животных (появление птиц, крупных млекопитающих); - поселение деревьев, формирование лесного многоярусного сообщества с разветвленной пищевой сетью.

Это конец развития – сформирована новая устойчивая саморегулирующаяся экосистема, с новым экологическим гомеостазом. Такое законченное, сбалансированное сообщество животных, растений, грибов, микроорганизмов называется климаксным сообществом.

Однако конечный состав экосистемы зависит от географической широты, климата. Устойчивой может стать и тундра, саванна, даже пустыня – каждая со своим набором приспособленных к этим условиям организмов. На формирование первичной сукцессии обычно уходит несколько тысяч лет.

Вторичная сукцессия – процесс восстановления экосистемы после повреждений, причиненных внешним воздействием: после бури, пожара, вырубки леса, выпаса скота и т. п. Вторичные сукцессии обычно бывают неполные, упрощенные, обедненные видовым составом сообществ.

Роль вторичных сукцессий возрастает с увеличение человеческого населения Земли, особенно с развитием городов, промышленного производства и интенсивного земледелия. Влияние человека на состояние экосистем стало сегодня решающим. Вторичные сукцессии развиваются в течение нескольких лет или десятилетий.

Таким образом, несмотря на саморегуляцию в экологических системах, природа закономерно и необратимо изменяется. Это естественный биогеохимический процесс, идущий независимо от воли и деятельности человека. Когда он протекает без резких отклонений, говорят об устойчивом развитии экосистем и в целом биосферы Земли.

В этом определении отражено единство противоположностей: устойчивость, гомеостаз, с одной стороны, и развитие, необратимое изменение – с другой. Нарушение устойчивого развития означает наступление экологического кризиса, чреватого таким изменением биосферы, которое станет несовместимо с жизнью человечества. Основной причиной необратимых изменений биосферы в XX столетии стала хозяйственная деятельность человека.

Задача науки экологии – понять движущие силы устойчивого развития, спрогнозировать экологический кризис, а задача общества – воспринять новое экологическое мышление и принять своевременные меры к недопущению кризисных состояний.

Источник