Рост фигуристов и влияние его на результаты. Сравниваем.

Но начнем с вестибулярного аппарата, потом плавно — к сравнению роста спортсменов)) Почему это важный показатель? Узнаем прямо сейчас.

Фигуристов с детства тренируют таким образом, что их вестибулярный аппарат особо стойкий (начало темы — чем отличаются фигуристы от обычных людей). Попробуйте встать на одной ноге, раскинуть руки и не двигаться. Сколько вы простоите минут?

Фигурист равновесие сохраняет до 15-20 минут, как показывают тесты. Кстати, такими же характеристиками обладают гимнасты и стрелки. Интересно, что первый российский олимпийский чемпион в фигурном катании Олимпиады 1908 года Николай Панин-Коломенкин был и фигуристом и отличным стрелком.

А теперь узнаем, как тренируют вестибулярный аппарат, почему и потом поймете, как это связано с ростом и весом

Именно для развития вестибулярного аппарата профессор Алексей Мишин Николаевич Мишин и инженер Виктор Шапиро изобрели особый тренажер. Он называется «ротатор».

Фигуристы на ротаторе тренируют вестибулярный аппарат и это помогает им выполнять прыжки. Вот он, вестибулярный тренажер Мишина.

Есть и другие, например, детские тренажеры вестибулярки.

Как видите, ротатор (на фото) — это диск, имеющий мотор, дик плавно двигается, а спортсмен стоит на нем. Почему А.Н. Мишин решил создать такой механизм? Отвечает он сам:

«Усложнилась прыжковая часть: число оборотов выросло до 4, повысилась плотность исполнения элементов, увеличилась сложность соединительных шагов, вращений, скольжения. Возросли технические требования к исполнению элементов. Сегодня спортсмен должен быть еще более выносливым и координированным, чем раньше».

— прыжок в 4 оборота исполняется на протяжении долей секунды и это создает перегрузку 10 g;

— космонавт, когда происходит спуск с космической орбиты испытывает перегрузку 4–6 g.

Высота прыжка варьируется у разных спортсменов от 0,4 м до 0,8 м. Я публиковала статью про Михаила Коляду . Прыгая четверной лутц, он поднимался в лучшие свои сезоны над поверхностью льда на 0,8–0,85 м. Партнерши в парном катании при выполнении подкрутки взлетают на высоту 2,4-3 м. Когда совершается выброс, то высота полета в самой высокой точке достигает 0,7-1,4 м.

Интересно то, что перед тем, как совершить прыжок, фигурист набирает скорость 25 км/ч. Это равно средней скорости велосипедиста. Ну а в воздухе у фигуриста есть 0,5 – 0,7 сек, за которые он выполняет вращение. С такой же частотой вращаются колеса автомобиля на скорости 50 км/ч.

У сноубордистов или лыжников (лыжная акробатика, могул) на выполнение трюка уходит около 3 сек. Согласитесь, маневренность выше у спортсменов этих лыжных дисциплин.

И к таким нагрузкам спортсмен на льду должен быть готов. Более того, он еще должен «держать лицо», улыбаться, демонстрировать эмоции, соответствующие драматической составляющей программы. Поэтому не удивляйтесь, когда на фото мы видим искаженные лица фигуристов во время прыжков. Эти фото мы видим обычно в разделах «забавные фото», но вы понимаете — это совсем не забавно, а очень сложно.

Приземление прыжка — отдельная история. Взрослый спортсмен, при соприкосновении конька и льда испытывает «удар», который в первую очередь влияет на коленный сустав и на сустав голеностопа. Его сила приблизительно равна воздействию 500 килограммов (1/2 тонны). Это представить сложно! Конечно, сейчас есть амортизирующие стельки, безусловно, для снижения травматизации особым образом делают лезвия коньков и ботинки. Но в любом случае это только снижает, но не убирает совсем подобное ударное воздействие. Чем меньше вес спортсмена — тем меньше ударная сила. Чем меньше рост спортсмена — тем меньше вес — тем меньше ударная сила (при одинаковой высоте прыжка).

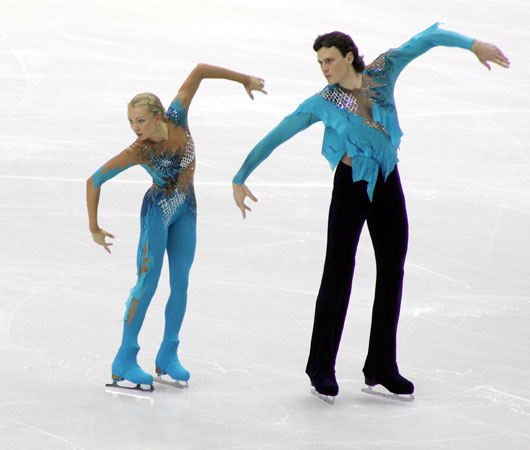

Это мы говорим об одиночном катании. В парном — свои особенности. Подкруты и вращения во время выбросов для партнерш — тоже огромная нагрузка. А если пара выполняет поддержку, то нагрузка идет не только на суставы. Когда партнерша находится над головой спортсмена, то его спина испытывает давление около 0,8 центнера (!). Соответственно, чем меньше вес и т.д., см. выше))

Теперь — о росте и весе спортсмена

Мы с вами в школе учили физику и понимаем, что чем больше вес — тем больше сила удара, тем выше нагрузка. В данном случае и рост играет свою роль. Большое тело закрутить сложнее, чем маленькое, сложнее «оторвать» ото льда.

Про пубертат я писала . Нет спортсмена, который бы не согласился с тем, что однажды в его карьере тело стало меняться, перестало «слушаться», при этом ушла легкость в выполнении прыжков, сложных вращений, изменилось отношение к выполнению сложных элементов.

Когда идет набор в спортшколы, то тренеры так или иначе пытаются определить, сможет ли в будущем их ученик добиваться высоких результатов. Один из показателей — соотношение роста спортсмена и его веса.

Естественно, должно быть худощавое телосложение и, особенно для девочек в одиночном и парном катании — небольшой рост. Это вполне логично. Сложные элементы проще выполнить, имея низкий рост и маленький вес. Поэтому все очень скрупулезно следят за весом. И одиночники, и парники. Парницы — особенно, от них зависит не только собственное состояние, но и состояние партнера, на которого (см. выше) приходится огромнейшая нагрузка.

Хотим мы того или нет, но при одинаковом телосложении и натренированности — чем человек выше — тем больше его масса. Казалось бы, сбросить вес — и проблем нет! Но если рослый спортсмен начнет излишне сбрасывать вес, чтобы стать легче, то в какой-то момент мышцы ослабнут, начнутся негативные процессы в организме.

Посмотрим рост наших спортсменок.

В среднем в элите фигурного катания рост фигуристок 160-165 см.

Очень показательное видео.

Источник

Вспомнить всех. 50 лет наших побед – как это было

Написано для журнала «Фигурное катание», опубликовано в № 4, 2013.

На Играх в Инсбруке бесспорным фаворитом в парном катании был дуэт из ФРГ Марика Килиус и Ханс-Юрген Боймлер. Чемпионы мира на протяжении двух лет уверенно побеждали на всех соревнованиях, и олимпийский титул являлся как бы естественным продолжением их побед.

Карты фаворитам спутали советские фигуристы Людмила Белоусова и Олег Протопопов. Безукоризненный прокат – и они выигрывают первую в истории нашей страны золотую олимпийскую медаль в парном катании.

Победа Белоусовой и Протопопова вызвала невероятный всплеск популярности фигурного катания в нашей стране. Родители вели, тащили и уговаривали детей учиться «на Белоусову и Протопопова». Тем временем сами чемпионы продолжали триумфальное шествие по каткам мира, логическим финалом которого стала победа на Играх в Гренобле-1968.

Они были наиболее яркими представителями стиля, который я бы назвал «скульптурно-лирическим»: красивые позиции, поддержки, хореография, и при этом относительно несложные прыжки, невысокая скорость катания.

В Гренобле с Белоусовой и Протопоповым попытались бороться Татьяна Жук и Александр Горелик, вторая советская пара. В короткой программе трое судей отдали предпочтение Жук и Горелику, в произвольной двое судей разделили голоса между двумя советскими дуэтами. Татьяна Жук и Александр Горелик показали более сложную программу, но ошибки не позволили им подняться выше второго места.

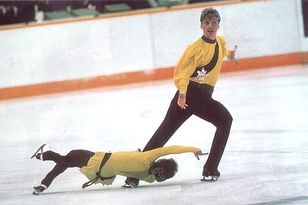

Соперники пытались бороться с чемпионами на их же поле – и безнадежно проигрывали. Надо было искать иные пути. Эти пути нашел Станислав Жук и его ученики Ирина Роднина и Алексей Уланов. Их девиз – сложность, скорость и напор. Роднина и Уланов взошли на пьедестал в 1969 г. и победа трехкратных чемпионов мира на Играх в Саппоро-1972 была вполне предсказуемой, хотя и не столь легкой, как предполагалось.

Серьезную конкуренцию чемпионам мира оказала вторая советская пара, Людмила Смирнова и Андрей Сурайкин.

По стилю катания они были антагонистами Родниной и Уланова, катались очень хорошо, но всё же уступили – только трое судей отдали первое место ленинградскому дуэту.

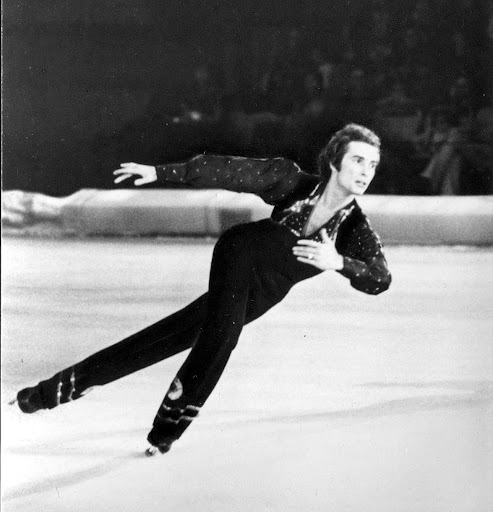

Впервые советский фигурист выиграл медаль в одиночном катании у мужчин. Сергей Четверухин великолепно прошел олимпийское двоеборье, а в произвольной программе был лучшим.

Это позволило 26-летнему фигуристу встать на вторую ступеньку пьедестала почета.

Через год после победы в Саппоро Ирина Роднина стала чемпионкой мира с другим партнером, Александром Зайцевым. Пожалуй, Зайцев в наибольшей степени как партнер соответствовал и Родниной, и стилю её катания. Семидесятые годы в парном катании без какого-либо преувеличения можно назвать десятилетием Ирины Родниной. Победа Родниной и Зайцева на Играх в Инсбрук-1976 не вызывала ни малейших сомнений ни у судей, ни у болельщиков, ни у соперников.

В Инсбруке впервые разыгрывались медали в танцах на льду. За год до того четырехкратные чемпионы мира Людмила Пахомова и Александр Горшков не смогли защитить свой титул – были вынуждены сняться из-за болезни партнера. Тот чемпионат выиграли Ирина Моисеева и Андрей Миненков. Но в Инсбруке Пахомова и Горшков были явно сильнее молодых чемпионов и выиграли первое в истории фигурного катания золото в танцах на льду.

А Ирина Моисеева и Андрей Миненков выиграли серебро.

В одиночном катании у мужчин в Инсбруке за явным преимуществом победил англичанин Джон Карри. За серебряную медаль развернулась напряженная борьба между канадцем Толлером Крэнстоном, Яном Хоффманом из ГДР и чемпионом мира Владимиром Ковалевым.

Третье место в обязательных фигурах, шестое в короткой программе и четвертое в произвольной в сумме принесли Владимиру Ковалеву серебряную медаль.

На Игры в Лейк-Плэсид-1980 Ирина Роднина и Александр Зайцев приехали побеждать. Однако встретили их в Америке, мягко говоря, не дружелюбно. Американская пресса безапелляционно прогнозировала золото чемпионам мира 1979 г. Тай Бабилония и Рэнди Гарднеру. Тот чемпионат Роднина и Зайцев пропустили, а их «сменщики» оказались недостаточно стрессоустойчивы, и проиграли американцам. Титул настолько воодушевил американцев и их болельщиков, что спортсмены нисколько не сомневались в своей победе и давали довольно смелые интервью. Но, как оказалось, за внешней самоуверенностью скрывался страх. За несколько дней до начала соревнований Рэнди на совместных тренировках стал падать – вначале со сложных прыжков, а потом вообще не мог оторвать ноги ото льда. Столь ожидаемая дуэль не состоялась: американцы снялись с соревнований и больше никогда на лед не выходили.

А публика приветствовала победу Ирины Родниной и Александра Зайцева.

Серебро выиграли Марина Черкасова и Сергей Шахрай, показавшие второй результат и в короткой, и в произвольной программах.

В танцах на льду еще в начале сезона бесспорными фаворитами считались чемпионы мира Наталья Линичук и Геннадий Карпоносов. Но с каждым стартом к ним приближался венгерский дуэт Кристина Рёгеци и Андраш Шаллаи. Дуэт был действительно хорош, с отменной программой и не менее отменной техникой катания. Однако в Лейк-Плэсиде сильнее оказались Наталья Линичук и Геннадий Карпоносов.

Они выиграли с огромным трудом, с преимуществом в один судейский голос.

Бронзовая медаль досталась Ирине Моисеевой и Андрю Миненкову.

Это была «твердая бронза» – никто из соперников не мог приблизиться к ним «снизу», но и сами спортсмены не смогли бороться ни за золото, ни за серебро.

С уходом Ирины Родниной и Александра Зайцева парное катание оказалось в своеобразном тупике. С одной стороны, не было ни одной пары, способной кататься на уровне ушедших чемпионов. С другой – никто не мог предложить какого-то иного направления. На первый план вышли пары ГДР, а наши оказались в тени. Иное направление предложила Тамара Москвина и её ученики, Елена Валова и Олег Васильев.

Помимо высочайшей сложности программ они продемонстрировали отменную технику и, что не менее важно, великолепную хореографию. Эти три составные части успеха позволили им убедительно выиграть на Играх в Сараево-1984. Валова и Васильев вывели парное катание на новый уровень.

Лариса Селезнева и Олег Макаров в Сараево показали даже более сложную программу, чем олимпийские чемпионы.

После короткой программы они делили второе место с американцами Китти и Питером Каразерс. В произвольной борьба за серебро развернулась между американским дуэтом, российским и парой из ГДР Сабина Бэсс и Тасилло Тирбах. Судьи отдали серебро американцам, а Лариса Селезнева и Олег Макаров выиграли олимпийскую бронзу.

В танцах на льду бесспорное преимущество имели чемпионы мира англичане Джейн Торвилл и Кристофер Дин. Не менее уверенно серебро выиграли Наталья Бестемьянова и Андрей Букин.

После обязательных танцев Марина Климова и Сергей Пономаренко проигрывали американцам Джуди Бламберг и Михаэлю Сейберту. В оригинальном танце наш дуэт оказался сильнее, и настиг соперников.

В произвольном же преимущество советского дуэта было уже неоспоримым – бронзовая медаль Игр.

Новое направление в парном катании поддержали совсем юные Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков. Борьба между олимпийскими чемпионами Еленой Валовой и Олегом Васильевым и чемпионами мира Екатериной Гордеевой и Сергеем Гриньковым на Играх в Калгари-1988 была сложной, напряженной, и завершилась победой Гордеевой и Гринькова.

Справедливости ради надо отметить, что Елена Валова каталась после тяжелой травмы ноги, но в произвольной программе Валова и Васильев нисколько не уступали вполне здоровым чемпионам.

К своей олимпийской победе Наталья Бестемьянова и Андрей Букин шли долгие десять лет.

До того было восьмое место Лейк-Плэсида, серебро Сараево, три титула чемпионов мира. В Калгари главными соперниками Бестемьяновой и Букина был другой наш дуэт Марина Климова и Сергей Пономаренко. Победа не была легкой, но произвольный танец Бестемьяновой и Букина покорил и зрителей, и судей.

Марина Климова и Сергей Пономаренко к бронзе Сараево добавили серебро Калгари.

В Альбервиле-1992 ни в одном из своих «ударных» видов фигурного катания наши спортсмены не считались абсолютными фаворитами. В танцах на льду Марина Климова и Сергей Пономаренко в 1991 г. уступили титул чемпионов мира французскому дуэту Изабель и Поль Дюшене, в парном катании позиции чемпионов мира Натальи Мишкутенок и Артура Дмитриева атаковали канадцы Изабель Брассёр и Ллойд Эйслер, а в одиночном катании у мужчин на победу рассчитывали канадцы, трехкратный чемпион мира Курт Браунинг и набирающий силу Элвис Стойко.

Однако Наталья Мишкутенок и Артур Дмитриев в Альбервиле катались безупречно и не оставили соперникам ни малейших шансов.

Более того, «сгоревшие» канадцы уступили серебро второй нашей паре, Елене Бечке и Денису Петрову, и с трудом удержали бронзу.

В танцах на льду Марина Климова и Сергей Пономаренко буквально за полгода изменили стиль катания, подготовили невероятно выразительную программу и выиграли, несмотря на то, что четверо судей из девяти упорно тащили на первое место французов.

Майя Усова и Александр Жулин после двух обязательных танцев опережали французский дуэт и занимали второе место. Однако в оригинальном танце судьи вывели на вторую позицию французов. Третий результат в произвольном танце принес Майе Усовой и Александру Жулину бронзу.

А в одиночном катании у мужчин золотую медаль впервые в истории фигурного катания выиграл воспитанник советской школы Виктор Петренко.

Очередные зимние Олимпийские игры проходили два года спустя в Лиллехаммере. Особенность турнира фигуристов – ISU разрешила выступать на Играх чемпионам прошлых лет, ушедшим в профессионалы. На лед вышли Джейн Торвилл и Кристофер Дин, Брайан Бойтано, Катарина Витт, Екатерина Годеева и Сергей Гриньков.

В парном катании борьбу вели два российских дуэта олимпийских чемпионов: чемпионы 1992 г. Наталья Мишкутенок и Артур Дмитриев, и чемпионы 1988 г. Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков. Титула были достойны обе пары. К сожалению, ничьей в фигурном катании не бывает, и на высшую ступеньку пьедестала почета во второй раз в своей карьере поднялись Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков.

У Натальи Мишкутенок и Артура Дмитриева серебро.

В танцах на льду бесспорными фаворитами считались чемпионы мира Майя Усова и Александр Жулин.

Чемпионы мира катались очень хорошо. Однако в произвольном танце всех поразил другой российский дуэт, Оксана Грищук и Евгений Платов. Они настолько лихо и эффектно «сплясали» на льду рок-н-ролл, что покорили и зрителей, и судей.

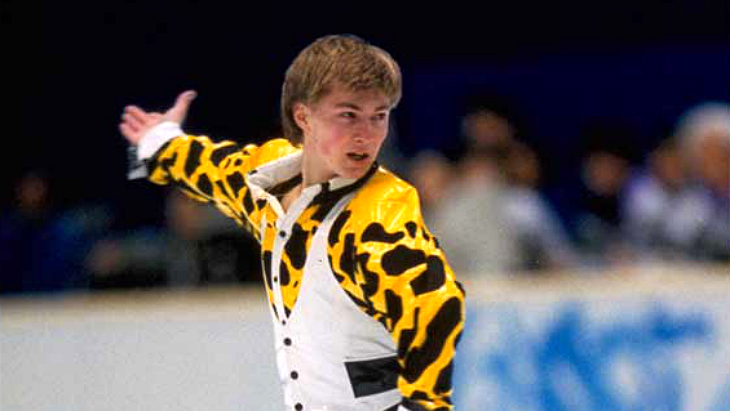

Первую золотую медаль олимпийского чемпиона для российского фигурного катания принес Алексей Урманов. До того он не выигрывал ни чемпионат мира, ни чемпионат Европы, но в Лиллехаммере катался безукоризненно: первый в короткой программе, первый в произвольной. Соперники нервничали и ошибались, и только совсем юный россиянин был абсолютно спокоен, безошибочно выполняя тройные аксели, лутцы и риттбергеры, каскады и вращения.

Спустя четыре года в Нагано-1998 наши спортсмены реально претендовали на победу в парном катании и танцах на льду. В мужском же одиночном катании шансы на золото 20-летнего Ильи Кулика оценивались не слишком высоко: после сенсационной победы на чемпионате Европы 1995 г. и серебра чемпионата мира 1996 г. результаты спортсмена снизились. Однако в Нагано Илья Кулик выступил превосходно.

Если в короткой программе судьи еще выбирали, кому отдать предпочтение – Кулику, Стойко и американцу Элдриджу, то в произвольной программе все девять судей единогласно поставили на первое место российского фигуриста.

Артур Дмитриев вышел на лед с новой партнершей, Оксаной Казаковой. Российский дуэт был сильнейшим и в короткой, и в произвольной программах.

Артур Дмитриев во второй раз выиграл олимпийское золото – на сей раз с Оксаной Казаковой.

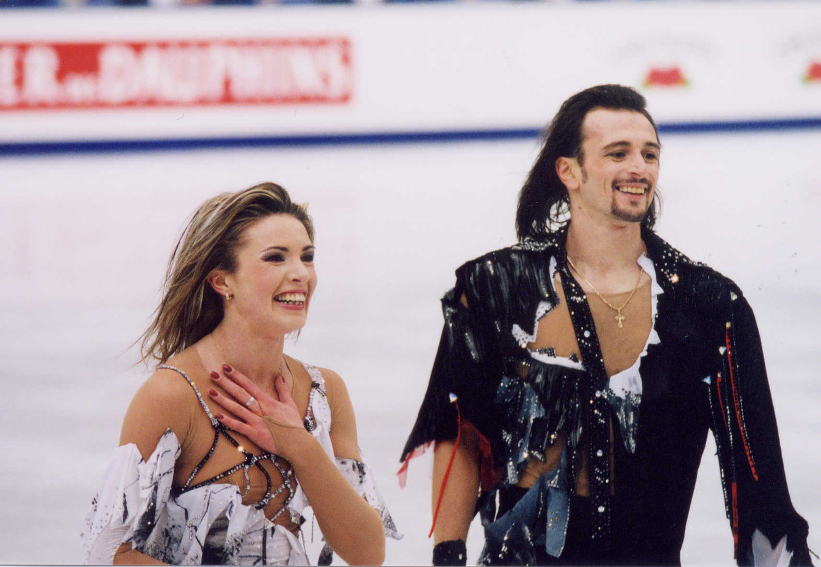

Серебро в напряженной борьбе с немецкой парой выиграли Елена Бережная и Антон Сихарулидзе.

В танцах на льду олимпийскими чемпионами во второй раз стали Оксана Грищук и Евгений Платов.

Они были сильнейшими во всех разделах программы: двух обязательных танцах, оригинальном и произвольном.

Серебро Игр не менее уверенно выиграли Анжелика Крылова и Олег Овсянников.

Игры в Солт-Лейк-сити-2002 больше всего запомнились не победами и медалями, а скандалами. Это были не Игры, а игрища.

Впрочем, скандалы никак не коснулись мужского одиночного катания. Ожидаемой борьбы между россиянами Алексеем Ягудиным и Евгением Плющенко не получилось.

Алексей Ягудин великолепно исполнил короткую программу, затем выиграл и произвольную, и стал олимпийским чемпионом.

Евгений Плющенко упал в короткой программе и опустился на четвертое место. Однако в произвольной катался почти безупречно, и стал серебряным призером Игр.

Елена Бережная и Антон Сихарулидзе на предолимпийском чемпионате мира, проходившем в Ванкувере, уступили чемпионский титул канадцам Жами Соле и Дэвиду Пеллетье. Канадцы катались никак не лучше нашей пары, но судьи оказались вовсе не нейтральны.

Однако в Солт-лейк-сити российская пара уверенно выиграла короткую программу – восемь судей из девяти отдали им первое место. После этого в американской и канадской прессе началась настоящая истерика. Несмотря на давление, Елена Бережная и Антон Сихарулидзе отлично откатали и произвольную программу, где пятеро судей поставили россиян на первое место.

Это была победа.

В танцах на льду не было сомнений в победе чемпионов мира французов Марины Анисиной и Гвендаля Пейзера. Они и лидировали после двух обязательных и оригинального танца. Произвольный танец великолепно исполнили россияне Ирина Лобачева и Илья Авербух.

Победа выводила их на первое место. Однако судьи остались «верны традициям»: пять голосов против четырех вывели на первое место французов. Ирина Лобачева и Илья Авербух – серебряные призеры Игр.

Однако на этом олимпийские скандалы не закончились. Чемпионке мира Ирине Слуцкой противостояли три американские фигуристки.

После короткой программы лидировала Мишель Кван, Ирина занимала второе место, третьей осталась Саша Коэн, а четвертое место занимала Сара Хьюз.

В произвольной программе не выдержали нервы у Коэн – падения. Затем ошиблась Кван. Ирина Слуцкая великолепно исполнила свою произвольную, и опередила американок.

А затем на лед вышла Сара Хьюз, недокрутила половину прыжков – но на ногах удержалась. И судьи отдали американке первое место в произвольной программе, а с ним и золото олимпийских Игр.

У Ирины Слуцкой – серебро.

Через четыре года в Турине-2006 Евгений Плющенко выиграл титул олимпийского чемпиона без малейшего сопротивления со стороны соперников.

Его катание было безупречным, а преимущество – огромным.

В состязаниях женщин чемпионка мира Ирина Слуцкая после короткой программы занимала второе место, уступая Саше Коэн 0.03 балла, и выигрывая 0.68 у японки Шизука Аракава. В произвольной программе Ирина допустила несколько ошибок, и опустилась на третье место. Олимпийской чемпионкой стала Шизука Аракава, а Ирина Слуцкая выиграла бронзовую медаль.

На Играх в Солт-Лейк-сити Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин заняли четвертое место. Спустя два года российская пара выиграла чемпионат мира в Дортмунде, удержала титул на чемпионате мира в Москве-2005, и приехала в Турин в ранге главных претендентов на победу.

В Турине-2006 уже после короткой программы россияне выигрывали у двукратных чемпионов мира китайцев Сю Шен и Хонбо Чжао почти четыре балла.

В произвольной программе Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин выиграли у китайцев еще почти 11 баллов, и уверенно выиграли олимпийское золото.

В танцах на льду предполагалась борьба за победу между двукратными чемпионами мира Татьяной Навкой и Романом Костомаровым, американцами Танит Белбин и Бенджамином Агосто, и итальянским дуэтом Барбара Фузар-Поли и Маурицио Маргальо.

В обязательном танце судьи вывели на первое место итальянцев. Российский дуэт занимал второе место, проигрывая полбалла, а американцы оказались только шестыми с отставанием от лидеров в полтора балла.

В оригинальном танце Навка и Костомаров выиграли у американцев полбалла, а Маргальо упал, и итальянцы откатились далеко вниз в турнирной таблице.

Всё решал произвольный танец. Российский дуэт исполнил его отлично, а американцы заметно ошиблись в твизлах, и еще по мелочи.

Татьяна Навка и Роман Костомаров принесли России третье золото Игр в Турине.

Игры в Ванкувере-2010 оказались для наших фигуристов не слишком удачными. Ушли чемпионы, а равноценной замены не оказалось. Кроме того, изменились правила, и к этим изменениям наше фигурное катание оказалось не слишком готово. Именно потому две выигранные нашими фигуристами медали имеют особую ценность.

Возвратившийся на лед после четырехлетнего перерыва Евгений Плющенко выиграл в Ванкувере серебро.

И по сей день убежден, что те соревнования он выиграл. Золотую медаль не отдали нашему фигуристу судьи, поддавшись массированной атаке против Евгения Плющенко со стороны средств массовой информации и отдельных деятелей ISU

Бронза Оксаны Домниной и Максима Шабалина была добыта в борьбе с очень сильными соперниками.

Они проиграли только Тессе Вирчу и Скотту Мойру, и американцам Мерил Дэвис и Чарли Уайту, у которых и по сей день никто выиграть не может.

Источник