Санитарно топографическое обследование почвы

Санитарно-гигиеническая оценка почвы

Необходимость в санитарно-гигиенической оценке почвы возникает при выборе участков для строительства, при выборе места для почвенного метода обезвреживания отбросов, при решении вопроса о санитарном состоянии почвы на территории определенного района города или отдельных дворов. Выявленное загрязнение почвы является объективным показателем неудовлетворительного состояния очистки всего населенного пункта, отдельных его районов или усадьб.

Санитарно-гигиеническая оценка почвы начинается с целенаправленного санитарно-топографического обследования изучаемой территории. При санитарно-топографическом обследовании выявляют условия, от которых зависит загрязнение почвы, а также намечают особо типичные места для отбора проб на исследование.

В зависимости от задач применяют те или иные методы исследования. Например, при выборе земельного участка для обезвреживания нечистот производят физико-механический анализ почвы: определение гранулометрического состава, пористости, влагоемкости и других показателей механического строения и физических свойств почвы. При решении вопроса о санитарном состоянии почвы и о степени загрязнения применяют химические, бактериологические, гельминтоскопические, а изредка и энтомологические методы исследований.

В прошлом во многих гигиенических работах химическими тестами загрязнения почвы отбросами служили общий азот, аммонийные соли, нитриты, нитраты, хлориды и органический углерод. Однако впоследствии появились указания, что содержание перечисленных соединений зависит не только от степени загрязнения почвы, но и от типа ее. Например, загрязненная черноземная почва может содержать меньше хлоридов, чем чистая солончаковая. Тогда стали рекомендовать сравнивать результаты анализа исследуемой почвы с заведомо чистой почвой того же типа, что оказалось далеко не всегда выполнимым. Стремясь преодолеть эти трудности, Н. И. Хлебников предложил использовать в качестве нового санитарного показателя загрязнения почвы так называемое санитарное число, не зависящее от типа почвы.

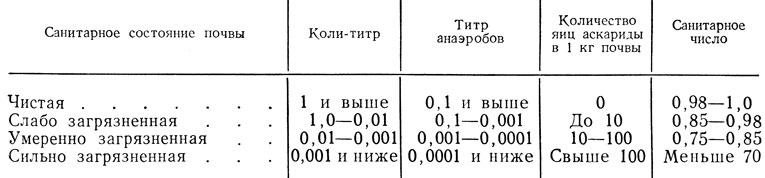

Санитарным числом называется отношение «почвенного белкового азота» (азота гумуса) к общему количеству органического азота в почве. В процессе самоочищения почвы любого типа количество азота гумуса увеличивается и, следовательно, санитарное число возрастает, приближаясь к единице (табл. 11).

Таблица 11. Показатели санитарного состояния почвы (по С. Л. Альф, Е. Н. Мишустину, М. И. Перцовской, Н. И. Хлебникову)

Кроме сказанного, химические анализы могут производиться с целью определения загрязнения почвы выбросами промышленных предприятий (например, фтором, свинцом, радиоактивными изотопами), а также пестицидами и ядохимикатами, применяемыми в сельском хозяйстве.

При бактериологическом исследовании почвы, как и воды, весьма редко прибегают к определению патогенной микрофлоры (возбудители кишечных инфекций, столбняка, ботулизма, сибирской язвы).

В то же время широко используют определение косвенных показателей санитарного состояния почвы, к которым относится титр B. coli и B. perfringens. Титром кишечной палочки (или B. perfringens) называют то наименьшее количество почвы (в граммах), из которого при определенных условиях можно вырастить кишечную палочку (или B. perfringens). Чем меньше величина коли-титра почвы, тем интенсивнее фекальное загрязнение ее (см. табл. 11). Длительность выживания кишечной палочки в почве приблизительно совпадает со сроком сохранения во внешней среде патогенных неспорообразующих бактерий.

Поэтому увеличение титра кишечной палочки служит показателем отмирания в почве патогенных микробов.

Присутствие в почве анаэробной палочки — B. perfringens также указывает на фекальное загрязнение, но споры ее сохраняются в почве долгое время. Поэтому при свежем фекальном загрязнении почвы титр кишечной палочки и B. perfringens низкий (см. табл. 11), а при давнем загрязнении — величина титра кишечной палочки сравнительно велика, а титра B. perfringens значительно меньше.

Определение яиц гельминтов в почве является прямым показателем наличия в ней болезнетворных начал и в условиях умеренного климатического пояса используется в качестве показателя степени фекального загрязнения почвы (см. табл. 11).

Значительно реже для санитарной оценки почвы производят санитарно-энтомологическое исследование, состоящее в обнаружении и подсчете личинок, куколок и взрослых мух в почве.

Источник

Санитарно-топографическое обследование почвы

Санитарно-топографическое обследование почвы проводится на этапе предупредительного санитарного надзора во время отвода земельного участка.

В задачу санитарно-топографического обследование земельного участка входит изучение местных топографических и локальных условий, которые могут влиять на санитарное состояние почвы и являются существенными факторами в создании микроклимата данной местности.

Санитарный осмотр территории является важнейшей составляющей санитарного исследования почвы населенных мест и позволяет решить вопрос о пригодности земельного участка для строительства даже без лабораторного анализа почвы.

Для этого производят:

ü изучают имеющиеся документальные данные о топографии, гидрографии, геологическом составе почвы;

ü осмотр земельного участка;

ü измеряют температуру почвы;

ü в дополнение к данным санитарно-топографического обследования почвы населенного пункта собирают сведенья о наличии и динамики заболеваний, связанных с загрязнением почвы (гельминтозы, кишечные инфекции и др.).

При описании топографии местности отмечают:

ü местонахождение участка по отношению к населенному пункту, наличие на участке и вблизи него возможных источников загрязнения (полигоны ТБО, дороги, выгребные ямы);

ü использование участка в прошлом и в момент наблюдения (кладбище, участок, удобрявшийся навозом);

ü размеры и рельеф участка (возвышенность, низина);

ü уклон по отношению к сторонам света и водоемам;

ü характер растительного или иного покрова (поле, лес, насыпной слой, мощение).

Если речь идет об описании участка, находящегося в пределах населенного пункта, то отмечают применяемые методы очистки, наличие канализации.

Из гидрографических данных учитывают наличие вблизи или на участке водоема (река, озеро, пруд), заболоченности, уровень стояния грунтовых вод, затопляемость паводковыми водами.

Геологический состав характеризуют по принятой классификации почв.

Измерение температуры почвы производят при помощи максимального и минимального термометров, а на глубине до 1 м – при помощи термометра Савинова (имеет металлическую оправу, острый наконечник, шкалу, остающуюся всегда над землей).

Данные о заболеваемости получают в городских (районных) отделах здравоохранения, лечебной сети, ЦГЭ.

Гигиеническая оценка санитарного состояния почвы по санитарно-химическим показателям производится с использованием санитарного числа (так называемого числа Хлебникова). Санитарное число косвенно характеризует процесс гумификации почвы и позволяет оценить ее способность самоочищаться от органических загрязнений.

Санитарное число – это отношение количества почвенного белкового (гумусного) азота к общему количеству органического азота почвы. Оценка производится в соответствии Инструкцией 2.1.7.11-12-5-2004 «Гигиеническая оценка почвы населенных мест» (см. таблицу 4).

Извлечение из Инструкции 2.1.7.11-12-5-2004 «Гигиеническая оценка почвы населенных мест». Оценка чистоты почвы по санитарному числу (по Н.И. Хлебникову)

Источник

Санитарно-топографическое обследование

В задачу санитарно-топографического обследования земельного участка входит главным образом изучение местных топографических и геологических условий, которые могут влиять на санитарное состояние, почвы. При описании топографии отмечают: размеры и рельеф участка, уклон по отношению к странам света и водоемам, характер растительного покрова, местонахождение участка по отношению к населенному пункту, наличие на участке или вблизи него источников возможного загрязнения почвы (свалки, выгребные ямы, навозохранилища и т. д.), использование участка в прошлом и в настоящее время. В дополнение к топографическому обследованию собирают сведения о наличии и динамике заболеваний, связанных с загрязнением почвы (сибирская язва, эмфизематозный карбункул, рожа, гельминтозы и т. д.).

В ряде случаев подобный санитарный осмотр участка позволяет решать вопрос о пригодности земельного участка для строительства животноводческих помещений без лабораторного анализа.

Лабораторное исследование почвы

Лабораторное исследование почвы производят главным образом с целью определить загрязнение ее органическими веществами и самоочищение.

Прямым показателем неблагополучия- почвы в санитарно-зоогигиеническом и эпизоотологическом отношении является наличие в ней патогенных микробов, яиц гельминтов и клещей — переносчиков заболеваний.

Гельминтологическое исследование почвы. Пробы почвы для исследования на обсемененность яйцами гельминтов берут с поверхности загрязненных участков.

С каждых 100 м 2 земли необходимо взять по 5 проб (вес приблизительно 100 г каждая) в стеклянные банки или целлофановые мешочки. Затем пробы смешивают и уже из средней пробы около 200 г почвы исследуют в лаборатории.

Рассыпают пробу на стекле и, после перемешивания и разравнивания, из разных мест берут в общей сложности 10г в толстостенную колбу и перемешивают при помощи стеклянных бус в течение часа с 20 мл 5%-ного раствора едкого натра. Полученную смесь центрифугируют 1—2 минуты и избыток щелочи сливают. Осадок тщательно смешивают с насыщенным раствором азотнокислого натрия (удельный вес 1,4) и центрифугируют не менее пяти раз по 2 минуты. После каждого центрифугирования поверхностную пленку снимают петлей и переносят в стаканчик с небольшим количеством воды. Затем воду фильтруют, и осадок во влажном состоянии исследуют под микроскопом. Яйца гельминтов легко обнаруживают в поле зрения. Можно также соскоб с фильтра поместить в каплю 50%-ного глицерина на предметном стекле и после этого рассматривать под микроскопом. Если проба была взята с чистой почвы, то яиц аскарид в препарате не будет; при обнаружении до 10 яиц в поле зрения почву считают слабо загрязненной, а если число яиц будет больше, то почву относит к загрязненной.

Вопросы для повторения

1. Какое зоогигиеническое значение имеют механический состав и физические свойства почвы?

2. Какое значение для здоровья животных имеет недостаток в ней солей кальция, фосфора?

3. Какие заболевания животных могут возникать в связи с недостатком или избытком микроэлементов в почвах?

4. На основании, каких показателей производится санитарно-зоогигиеническая оценка почв?

5. Зоогигиенические требования при обезвреживании навоза.

6. Требования зоогигиены к устройству скотомогильников и биотермических ям.

7. Какие почвы наиболее пригодны для отвода под животноводческие постройки?

46 ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ГИГИЕНА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОЕНИЯ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ

Одно из важнейших условий охраны здоровья животных и повышения их продуктивности — обеспечение потребности поголовья в доброкачественной воде.

Нормы потребности в воде

| Группы животных | Норма водопотребления (на 1 голову литров в сутки) |

| всего | в том числе |

| холодной воды | горячей воды |

| Коровы | |

| Быки и нетели | |

| Телята | |

| Молодняк | |

| Хряки-производители | |

| Матки: | |

| супоросные и холостые | |

| подсосные с приплодом | |

| отъемыши | |

| Ремонтный молодняк | |

| Свиньи на откорме | |

| Овцы взрослые, а также бараны, валухи | |

| Молодняк после отбивки | |

| Лошади верховые и рабочие | |

| Племенные матки с жеребятами на подсосе | |

| Жеребцы-производители | |

| Молодняк | |

| Птицы: | |

| куры | |

| индейки | |

| утки | 1,75 |

| гуси | 1,75 |

| Цыплята и индюшата до 5-месячного возраста, утята и гусята до 2 1 /2 месяцев | 0,5—0,8 |

| Кролики, норки, соболи | |

| Лисицы, песцы |

Вода играет исключительно большую роль в организме в ходе нормальных физиологических процессов.

Жизнь и здоровье животных тесно связаны с сохранением определенного количества воды в тканях и органах. Недостаток воды неизбежно ведет к заболеваниям и даже гибели животного.

Так, потеря из организма 10% воды вызывает у животных слабость, сильную жажду, дрожь, беспокойство, а потеря 20% воды приводят его к смерти. При недостаточном потреблений воды нарушается нормальное пищеварение и всасывание, задерживается выведение из организма ненужных и вредных продуктов обмена, происходит обеднение крови водой, наступает лихорадка.

Кроме удовлетворений потребностей животных в питьевой воде, её много требуется для поддержания нормальных санитарно-зоогигиенических условия в животноводстве (для подмывания, вымени и мытья животных, для очистки помещений, дезинфекций, подготовки кормов, мытья посуды и пр.).

Зоогигиенические нормы водоснабжения, необходимые для каждого животного, приводятся в таблице 6.

Приведенные нормы потребления воды включают её расход только на производственные нужды (поение, уборка помещений, охлаждение молока и др.). Расход воды на хозяйственные нужды в бытовых помещениях (души, умывальники, уборные), а также на отопление и обработку пищевых отходов в эти нормы не входит.

В районах с жарким и сухим климатом (Средняя Азия, Закавказье и др.) нормы потребления воды можно увеличивать до 25%.

СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

И САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К НИМ

В условия современных крупных ферм колхозов и отделений совхозов, особенно специализирующихся на производстве молока, выращивании и откорме крупного рогатого скота и свиней, потребности в воде для нужд животноводства обеспечивают в основном только централизованным водоснабжением (водопроводами). К настоящему времени механизирована подача воды на фермах крупного рогатого скота и свиноводческих более чем на 60%. В ближайшем будущем подача воды на фермы рогатого скота и свиней (как возводимые вновь, так и ранее построенные) при сооружении водопроводов будет полностью механизирована. Децентрализованное водоснабжение из колодцев, прудов, озер, рек и речек сохраняется для водопоя в хозяйствах при использовании, естественных выпасов, а также

для снабжения водой овцеводческих ферм в степных, полупустынных и пустынных районах.

Централизованное водоснабжение с подачей воды через водопроводы имеет несомненные санитарные и экономические преимущества, позволяющие при наименьших затратах физического труда механизировать поение животных, в том числе и птицы, использовать достаточные количества дешевой воды для поддержания чистоты в помещениях для животных, чистоты инвентаря и охлаждения молока и пр.

Устройство водопроводов, как в городах, так и в сельской местности, регламентируется особыми правилами, выполнение которых, контролируют медицинский санитарный надзор.

Различают водопроводы самотёчные и напорные.

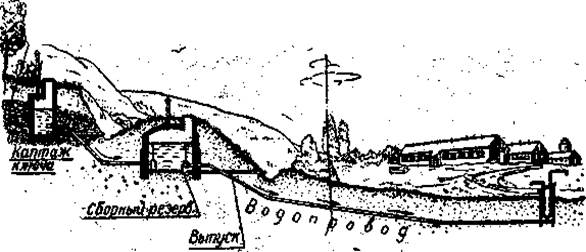

Для сооружения самотечных водопроводов используют водные источники, расположенные выше территории фермы; вода из них после отстаивания в бассейне самотеком вдет по трубам на фермы (рис. 7). Напорные водопроводы бывают башенные и безбашенные. В башенных водопроводах применяют водонапорные башни. Безбашенные водопроводы используют в хозяйствах с круглосуточным электроснабжением. В качестве напорно-регулирующих сооружений в этих водопроводах служат герметически закрытые воздушно-водяные котлы.

В напорных башенных водопроводах вода из водоисточников, расположенных ниже места ее потребления, поступает вверх при помощи насосных установок, действующих от двигателей.

Рис. 7. Устройство самотечного водопровода.

Напорные водопроводы состоял из водоприемника, насосной станции, водонапорной башни или резервуара для воды и сети труб. В состав сельского водопровода иногда включают сооружения для отстаивания, коагуляции, фильтрации и обезвреживания воды (рис. 8).

1 — источник воды; 2 — водозаборное сооружение; 3 — насосная станция 1-го подъема; 4 — сооружение для очистки воды; 5 — резервуар чистой воды; 6 — насосная станция 2-го подъема; 7 — напорно-регулирующее сооружение; 8 — внутренняя водопроводная сеть; 9 — автопоилки; 10 — наружная водопроводная сеть.

Рис. 8. Схема напорного водопровода.

В напорных водопроводах вода забирается из источника насосной станцией посредством различных систем специальных водоприемников. Насосная станция подает воду по водопроводу первого подъема на станцию улучшения качества воды, состоящую из отстойников, песочных фильтров, оборудования для обезвреживания воды и резервуара чистой воды. Отсюда насосной станцией по водопроводу второго подъема вода подается в водонапорную башню, а затем в распределительную водопроводную сеть и далее во внутренний водопровод помещений.

Для централизованного водоснабжения используют только те водоисточники, где возможно организовать санитарную охрану. При этом, территорию, прилегающую к источнику воды, делят на три зоны: 1) зона строгого режима — это место забора воды, насосная станция, сооружение по очистке и обеззараживанию воды и непосредственно прилегающие к ним территории; 2) зона ограничений — в нее входит источник, питающий водопровод, а также и другие источники, оказывающие влияние на состав воды в основном источнике; 3) зона наблюдений — территория, прилегающая к зоне ограничений.

Обычно зону строгого режима обносят изгородью.

Для получения подземной воды используют шахтные и трубчатые колодцы, а также ключевые источники.

Шахтные колодцы устраивают для добывания грунтовой воды с глубины не бол ее 30м. Место для колодца желательно выбирать на некотором расстоянии от жилых и животноводческих построек и выше их по уклону, а также возможно дальше от навозохранилищ, жижесборников, уборных и других источников загрязнения, вне водотоков талых и ливневых вод, вдали от оврагов, которые могут истощать водоносный горизонт. Эти колодцы строят в виде отвесной шахты квадратной или круглой формы. Стенки (сруб) колодца делают из дерева (лиственницы, дуба, ольхи, вяза, сосны и ели), бутового камня или кирпича, бетона и железобетона. Они должны возвышаться над поверхностью земли не менее чем на 80 см. Для защиты от загрязнения колодца вокруг него устраивают глиняный замок из слоя жирной глины шириной 50 см и толщиной до 70 см. Чтобы предохранить дно колодца от заиливания, его укрепляют слоем булыжника, гравия и песка толщиной 20—30 см. Вокруг колодца с поверхности в радиусе до 2 м выкладывают булыжник с уклоном в сторону от колодца. Для отвода дождевой воды и разливаемой при разборе необходимы водоотводные канавки. Колодец закрывают крышкой, а над ним устраивают будку или навес.

По устройству колодцы бывают, открытые и закрытые в земле с насосами; последние имеют большие санитарные преимущества перед открытыми.

Трубчатые колодцыустраивают из труб, которые углубляют в землю путем ввинчивания (при неглубоком залегании воды), бурения грунта. Эти колодцы обладают многими преимуществами перед шахтными, так как они защищены от проникновения в колодец «верховодки» и загрязненных поверхностных стоков и могут давать воду из глубоко лежащих водоносных слоев. К трубчатым относятся бурклинские и артезианские колодцы.

Из рек и речек забор воды производят по течению выше населенного пункта, территории фермы или других источников загрязнения. Для этого на берегу строят водоприемники или береговой колодец глубиной ниже уровня воды в источнике. От этого колодца в водоем прокладывают трубу, на приемный конец которой надевают сетку.

Для водоснабжения животноводческих ферм строят искусственные водоёмы — пруды или водохранилища.

Пруды устраивают в лощинах, балках и на речках с повышенными берегами путем возведения поперек них земляных плотин. Снеговые и дождевые воды, стекающие с прилегающей площади, задерживаются плотиной и образуют открытый водоем. Вблизи водоемов нельзя устраивать свалки, скотомогильники, утилизационные установки, предприятия по переработке сырых животных продуктов, бойни, а также помещения, стойбища и тырла для скота.

Пруды необходимо делать глубокими, чтобы они не зарастали растительностью, которая способствует выплоду малярийных комаров.

Вода для поения животных должна быть прозрачной, бесцветной, постороннего запаха и привкуса; в ней не должно быть продуктов гниения органических веществ, а также патогенных микроорганизмов и зародышей гельминтов.

Известное представление о качестве воды можно составить при осмотре источника водоснабжения, его оборудования и санитарного состояния окружающей площади.

Однако окончательную оценку доброкачественности воды можно сделать после ее исследования. Физические свойства воды (запах, прозрачность, цвет и др.) и содержание в ней некоторых химических примесей, имеющих санитарно- зоогигиеническое значение, устанавливают непосредственно около источника. Более сложные санитарно-химические исследования проводят в лабораториях.

В лабораториях исследуют воду и устанавливают ее физические свойства, химический состав примесей, наличие и состав бактериального и гельминтологического (в отношении зародышей гельминтов) загрязнения.

Специальных нормативов оценки воды, пригодной только для поения животных, нет.

Установлены общие и для человека и для животных «Нормы качества питьевой воды», которые вошли в Государственный стандарт 2874/54.

Если невозможно обеспечить все нужды ферм крупного рогатого скота и овцеводческие водой питьевого качества (в соответствии с действующим стандартом), то по нормам технологического проектирования для поения скота, приготовления корма, уборки помещений и мытья, животных можно использовать воду с несколько повышенным составом минеральных примесей (табл. 7)

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций.

Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим.

Источник