Щелочно глинисто дифференцированные почвы

Подсолонцовый горизонт (нижняя часть солонцового горизонта) отличается осветлением окраски, более мелкими структурными отдельностями и постепенным исчезновением аккумулятивных кутан, хотя цветовая дифференциация структурных отдельностей сохраняется. Присутствующие здесь карбонаты морфологически не выражены ( 6 ).

Надсолонцовый горизонт SEL обычно мощностью не более 5 см. имеет различное строение в светлых и темных разностей ( 7, 8 ), а в ряде случаев он может быть представлен скелетаной по «головкам» столбчатых отдельностей ( 9 ). От элювиального горизонта EL его отличает нейтральная или слабо щелочная реакция.

Нижняя часть темносолонцового горизонта («подсолонцовый горизонт») характеризуется бурой или коричневато-бурый окраской, имеет более мелкую и менее оформленную, чем в темносолонцовом горизонте, структуру. Гумусово-глинистые кутаны обычно не выражены, однако наблюдается цветовая дифференциация структурных отдельностей, при которой их внешняя часть несколько темнее внутренней массы. Горизонт содержит карбонаты, которые, однако, не оформлены в новообразования.

Ниже располагается более светлый аккумулятивно-карбонатный горизонт, менее плотный, крупноореховатый или призмовидный, с гумусовыми натеками по граням структурных отдельностей. Карбонаты присутствуют в виде пропиточных пятен и сегрегационных образований («белоглазка»).

Физические свойства. Солонцовые горизонты отличаются сильной уплотненностью и твердостью при иссушении, вязкостью, липкостью, низкой водопроницаемостью во влажном состоянии, набуханием при увлажнении, подвижностью пептизированных коллоидов, высокой дисперсностью минерального ила.

Химические свойства. Надсолонцовые горизонты имеют реакцию близкую к нейтральной, солонцовый горизонт и подсолонцовая часть профиля – щелочную. Поглощающий комплекс насыщен основаниями. Содержание обменного натрия в солонцовом горизонте колеблется в очень широких пределах (от первых процентов до 60% от суммы обменных катионов). Состав гумуса в солонцовом – гуматно-фульватный.

Однако наибольшим распространением в лесостепной зоне пользуются солонцы темногумусовые ( 14 ). Основное отличие их от темных солонцов заключается в присутствии в верхней части профиля темногумусового горизонта.

В лесостепной и степной зонах на слабо дренированных равнинах, древних речных террасах и в понижениях рельефа, при близком уровне грунтовых минерализованных вод формируются солонцы темные и темногумусовые квазиглеевые ( 15 ).

Физические свойства. Солонцы светлогумусовые отличаются плохими физическими свойствами, связанными с сильной уплотненностью и твердостью в сухом состоянии, вязкостью, липкостью, низкой водопроницаемостью во влажном состоянии, набуханием при увлажнении, подвижностью пептизированных коллоидов.

Химические свойства. Светлогумусовые солонцы характеризуются содержанием гумуса менее 3%. Надсолонцовые горизонты имеют нейтральную реакцию, солонцовый и подсолонцовые горизонты – слабощелочную и щелочную. Дифференциация профиля по илу и емкости поглощения выражена сильнее, чем в солонцах темных. Поглощающий комплекс насыщен основаниями. Содержание обменного натрия в солонцовом горизонте, как и в темных солонцах, может варьировать от нескольких до 40% от суммы обменных оснований. Состав гумуса гуматно-фульватный.

Условия образования. Формируются в сухостепной и полупустынной зонах в нижних частях водораздельных склонов, в долинах рек на засоленных породах. Образуют комплексы с каштановыми и бурыми почвами, в том числе с квазиглеевами ( 18, 19, 20 ).

Источник

Щелочно глинисто дифференцированные почвы

Отдел объединяет природные и агропочвы, в профиле которых обязательно присутствует солонцовый BSN или тёмносолонцовый АSN горизонты – столбчато-призматические, с глинистыми и гумусово-глинистыми кутанами иллювиирования, с комплексом специфических водно-физических свойств. Горизонты отличаются сильной уплотненностью и твердостью при иссушении, вязкостью, липкостью, низкой водопроницаемостью во влажном состоянии, ступенькообразной кинетикой набухания при увлажнении, подвижностью пептизированных коллоидов, высокой дисперсностью минерального ила.

Темносолонцовый горизонт отличается от солонцового почти черной окраской, связанной высоким содержанием гумуса (более 3%), а также повышенной растворимостью и потечностью органического вещества.

Горизонты АSN и BSN могут делиться на подгоризонты – АSN1 и АSN2, BSN1 и BSN2 по изменению окраски, структуры и по характеру кутан. Обычно наблюдается осветление окраски и уменьшение прочности и размеров структурных отдельностей. В нижней части солонцеватого горизонта кутаны выражены слабее, иногда фрагментарные, хотя цветовая дифференциация педов сохраняется. Нижняя часть тёмносолонцового горизонта отличается обильными, очень тёмными и блестящими во влажном состоянии гумусово-глинистыми кутанами и резкой цветовой дифференциацией ореховато-призматических структурных отдельностей, имеющих бурую или тёмно-бурую окраску центральной части.

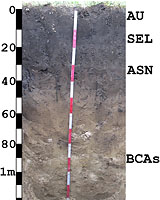

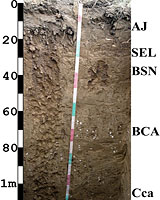

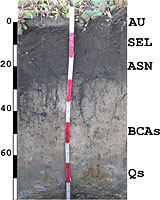

В природных почвах над солонцовым горизонтом резко выделяется контрастный по цвету и структуре осветленный солонцово-элювиальный (“надсолонцовый”) горизонт SEL, который в ряде случаев может быть представлен скелетаной разной мощности по “головкам” столбчатых отдельностей. В корковых и мелких солонцах горизонт SEL является поверхностным, объединяя маломощные гумусовый и гумусово-элювиальный горизонты. В других случаях над горизонтом SEL залегает гумусовый горизонт AU или AJ разной мощности. Сочетание в профиле солонцов солонцово-элювиального и солонцового горизонтов сопровождается резкой элювиально-иллювиальной дифференциацией профиля по илу при нейтральной или щелочной реакции среды.

Под солонцовым горизонтом в природных и агропочвах залегает аккумулятивно-карбонатный горизонт ВСА, преимущественно палевой или буровато-палевой окраски, с нечетко выраженной сглажено-реберной призмоподобной структурой. Горизонт ВСА может подразделяться на подгоризонты по наличию гипсовых новообразований и выделений легкорастворимых солей.

Солонцы разделяют на типы по характеру поверхностного (солонцово-элювиального, тёмногумусового или светлогумусового) горизонта, его сочетаний с тёмносолонцовым или солонцовым горизонтами, а также по наличию в профиле квазиглеевого горизонта.

Солонцы с тёмносолонцовым горизонтом (тёмные, если поверхностный горизонт SEL, или тёмногумусовые, если поверхностный горизонт AU) формируются в лесостепной и степной зонах на водоразделах и покатых склонах с близким к поверхности залеганием засоленных пород при отсутствии дополнительного увлажнения поверхностными или грунтовыми водами. Они соответствуют солонцам чернозёмным по классификации 1977 г., а при наличии квазиглееватых признаков – солонцам лугово-чернозёмным. Типы солонцов тёмных и тёмногумусовых квазиглеевых формируются на поверхностях с неглубоким (1-3 м) залеганием минерализованных грунтовых вод не только в лесостепной и степной, но и в сухостепной зоне.

Солонцы с солонцовым горизонтом (светлые, если поверхностный горизонт SEL, или светлогумусовые, если поверхностный горизонт AJ) характерны для сухостепной и полупустынной зон, где образуются на нижних частях междуречных склонов и в долинах рек на засоленных породах. Они соответствуют солонцам каштановым и солонцам полупустынным по классификации 1977 г., а при наличии квазиглееватых признаков – солонцам лугово-каштановым и лугово-полупустынным. Светлые и светлогумусовые квазиглеевые солонцы формируются на поверхностях с неглубоким (1-3 м) залеганием минерализованных грунтовых вод.

По классификации 1977 г. солонцы квазиглеевые соответствуют солонцам гидроморфным — чернозёмно-луговым, каштаново-луговым и лугово-болотным.

В агросолонцах с поверхности залегает тёмно-серый гомогенный порошисто-комковато-глыбистый агротёмногумусовый PU или гомогенный светло-серый до серого комковато-порошисто-глыбистый агрогумусовый Р горизонт, ниже которого сохраняется солонцовый горизонт.

Солонцы, утратившие в результате антропогенного воздействия солонцовый горизонт, рассматриваются далее в двух отделах. Те почвы, верхний агрогоризонт которых представляет собой смесь фрагментов разрушенных естественных горизонтов (турбированный горизонт TUR) и в котором можно идентифицировать сохранившиеся фрагменты солонцового горизонта, относятся к отделу турбозёмов. Если верхняя часть такого турбированного горизонта трансформировалась в гомогенный агрогоризонт PU или Р, то почвы относятся к отделу агрозёмов и диагностируются как агрозёмы постсолонцовые. Агрогенно-измененные солонцы, в которых агрогоризонт полностью гомогенизирован, определяется как горизонт PU или Р и залегает непосредственно над аккумулятивно-карбонатным горизонтом ВСА, попадают в отдел агрозёмов уже как агрозёмы аккумулятивно-карбонатные, поскольку фрагменты солонцового горизонта в профиле отсутствуют.

Для проведения диагностики солонцов на более низком таксономическом уровне необходимы данные анализов водной вытяжки, состава поглощенных оснований (метод Пфеффера в модификации Молодцова и Игнатовой), минерализации грунтовых вод, гранулометрического состава (пирофосфатный метод).

Источник

Экология СПРАВОЧНИК

Информация

Отдел: Щелочно-глинисто-дифференцированные почвы

Почвы отдела характеризуются резкой элювиально-иллювиальной дифференциацией профиля по илу при щелочной, а в верхней части профиля при нейтральной реакции среды. Отдел объединяет почвы, в профиле которых обязательно присутствует солонцовый горизонт — столбчатопризматический со сплошными блестящими глинистыми и гумусово-глинистыми кутанами иллювиирования, с комплексом специфических водно-физических свойств.[ . ]

Диагностируются по наличию темногумусового, элювиального, солонцового, ксерометаморфического и аккумулятивно-карбонатного горизонтов. Гумусовый горизонт комковатый, серого или буровато-серого цвета, его мощность варьирует от 5 до 20 см и более. Содержание гумуса 3-5%. Ниже расположен светло-серый элювиальный горизонт, под которым залегает столбчато-призматический солонцовый горизонт, темно-бурый или коричневый на срезе, с хорошо выраженными блестящими гумусово-глинистыми кутанами темно-серого или черного цвета на гранях структурных отдельностей всех уровней. Суммарная мощность прокрашенной гумусом толщи 30-40 см и более.[ . ]

Глубина залегания гипса варьирует, но чаще его выделения встречаются в нижней части профиля. Там же наблюдается наибольшее скопление легкорастворимых солей, в то же время они могут присутствовать и в аккумулятивно-карбонатном горизонте.[ . ]

Темные солонцы формируются в лесостепной и степной зонах при отсутствии дополнительного увлажнения поверхностными или грунтовыми водами. Приурочены к выходам засоленных пород или являются результатом трансформации первично гидроморфных почв. Обычно образуют мелкие ареалы в комплексах с почвами других типов.[ . ]

В «Классификации и диагностике почв СССР» им соответствует подтип солонцов чернозёмных.[ . ]

Основные подтипы выделяются по наличию признаков гидрометаморфизма, механического нарушения системы надсолонцовых горизонтов.[ . ]

Надсолонцовые горизонты имеют нейтральную реакцию, солонцовый и подсолонцовые горизонты — слабощелочную и щелочную. Дифференциация профиля по илу и емкости поглощения выражена сильнее, чем в солонцах темных. Поглощающий комплекс насыщен основаниями. Содержание обменного натрия в солонцовом горизонте, как и в темных солонцах, может варьировать от нескольких до 40% от суммы обменных оснований. Состав гумуса гуматно-фульватный.[ . ]

Формируются в сухостепной и полупустынной зонах в нижних частях водораздельных склонов, в долинах рек на засоленных породах. Образуют комплексы с каштановыми и бурыми почвами, в том числе с гид-рометаморфизованными.[ . ]

В «Классификации и диагностике почв СССР» им в основном соответствуют подтипы солонцов каштановых и полупустынных.[ . ]

Источник

2.1.11. Отдел: щелочно-глинисто-дифференцированные почвы

Почвы отдела характеризуются резкой элювиально-иллювиальной дифференциацией профиля по илу при щелочной, а в верхней части профиля при нейтральной реакции среды. Почвы объединяет присутствие солонцового горизонта со столбчато-призматической структурой, на гранях которой сплошные блестящие глинистые и гумусово-глинистые кутаны иллювирования и комплексом специфических водно-физических свойств.

Схема строения профилей типов почв отдела

Природные почвы

Солонцы темные (Снт) – AU-EL-BSNth-BMKth-BCAth-Cca

Солонцы светлые (Снс) – AJ-EL-BSN-BMK-BCA-Cca

Солонцы гидрометаморфические темные (Снгмт) – AU-EL-BSNth-BMKth,g-BCAth,g-Q-CQ

Солонцы гидрометаморфические светлые (Снгмс) – AJ-EL-BSN-BMKg-BCAg-Q-CQ

Агропочвы

Агросолонцы темные (АСнт) – PU-BSNth-BMKth-BCAth-Cca

Агросолонцы светлые (АСнс) – P-BSN-BMK-BCA-Cca

Агросолонцы гидрометаморфические темные (АСнгмт) – PU-BSNth(g)-BMKth,g-BCAth,g-Q-CQ

Агросолонцы гидрометаморфические светлые (АСнгмс) – P-BSN(g)-BMKg-BCAg-Q-CQ

Тип: солонцы темные

Диагностируется по наличию темногумусового (AU), элювиального (EL), солонцового (BSN), ксерометаморфического (BMK) и аккумулятивно-карбонатного (BCA) горизонтов. Мощность гумусового горизонта от 5 до 20 см. Гумуса 3-5%. Суммарная мощность прокрашенной гумусом толщи 30-40 см и более. Карбонаты присутствуют в виде пропиточных пятен и сегрегационных образований («белоглазка»). Глубина залегания гипса варьирует, но чаще всего его выделяют в нижней части профиля.

Надсолонцовый горизонт имеет реакцию близкую к нейтральной, а подсолонцовый – щелочную. ППК насыщен основаниями. Обменного натрия до 60% от суммы обменных катионов. Состав гумуса в верхнем горизонте фульватно-гуматный, а в солонцовом – гуматно-фульватный.

Основные подтипы выделяются по наличию признаков гидрометаморфизма, механического нарушения системы надсолонцовых горизонтов

Типичные (Снт) ‑ AU-EL-BSNth-BMKth-BCAth-Cca

Гидрометаморфизованные (Снт гм ) – AU-EL-BSNth- BMKth-BCAth,g—Cca,g

Турбированные (Снт тр ) – [AU-EL-BSNth]tr-BSNth-BMKth-BCAth-Cca

2.1.12. Отдел: галоморфеые почвы

Главным диагностическим признаком почв отдела является поверхностный солончаковый (S) горизонт (20 см), в котором содержание солей не менее 1% (по данным водной вытяжки). Морфологически это проявляется в наличии поверхностной солевой корки и/ или солевых выцветов.

Высокое содержание нейтральных солей (хлоридов и сульфатов) вызывает коагуляцию почвенных коллоидов, а присутствие щелочных солей (соды) к их пептизацию.

Солончаки чаще всего формируются в аридных, полуаридных условиях любых термических поясов, а также в приморских районах менее засушливых территорий. Наиболее характерны для почв степных и пустынных зон.

Схема строения профилей типов почв отдела.

Солончаки (Ск) – S-Cs,g

Солончаки глеевые (Скг) – Sg-Gs-CGs

Солончаки сульфидные (Crc) ‑ S-SS-Gs

Солончаки темные (Сктм) – S [AU]-Cs,g

Солончаки торфяные (Скт) – S [T]-Gs-CGs

Солончаки вторичные (Ск/Ч, Ск/К) – S [ABC]

Диагностируется по наличию солончакового горизонта, слабо прокрашенного гумусов (гумуса не более1-2%), сменяющегося засоленной почвообразующей породой. Почвенный профиль в целом монотонный. Новообразования – легкорастворимые соли (5-15%). Щелочная или нейтральная реакция. ППК насыщен основаниями.

Основные подтипы выделяются по признакам оглеения, присутствию такырной корки, особенностям дифференциации профиля.

Типичные (Ск) ‑ S-Cs,g

Такыровидные (Ск тк ) – Skt-Cs

Солонцеватые (Ск сн ) – Ssn, s-Cs

Слабодифференцированные (литогенные) (Ск дс ) S-Cs

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Источник