Сельскохозяйственное использование пойменных почв

Почвы речных пойм имеют большое народнохозяйственное значение и, прежде всего, как естественная кормовая база для животноводства.

Заключая в себе значительный запас питательных элементов, постоянно пополняемый при разливах рек, пойменные почвы в большинстве случаев обладают высоким естественным плодородием, обеспечивающим получение двух укосов высококачественного сена ежегодно. Особенно высокие и устойчивые урожаи сена дают луга центральной поймы, обычно покрытые хорошей растительностью из злаковых и бобовых трав.

Тем не менее пойменные луга многих речных долин главным образом вследствие отсутствия надлежащего ухода за ними и нерационального их использования отличаются низкой производительностью и дают урожаи сена ниже природных возможностей. Такого рода луга очень часто изобилуют кочками и зарослями кустарника и мелколесья, а также разными несъедобными и вредными растениями, например, конским щавелем, едким лютиком, пикульником и др. Значительные площади пойменных лугов сильно заболочены и фактически выбыли из фонда ценных 4 природных кормовых угодий.

Большим злом для пойменных лугов является бессистемная пастьба скота, особенно несвоевременная и длительная пастьба на еще не обсохших после весеннего половодья лугах. При этом сырые почвы лугов сильно уплотняются, на них появляются кочки, ценные травы вытесняются несъедобными и производительность сенокосных угодий резко снижается.

Поэтому вопросы повышения производительности луговых угодий приобретают весьма большое значение.

В системе агромероприятий по текущему улучшению естественных лугов первостепенная роль принадлежит очистке лугов от кустарников и мелколесья, удалению пней, паводковых наносов и кочек, выравниванию поверхности, осушению заболоченных участков, уничтожению сорных и вредных трав, подкормке . лугов удобрениями, а также периодическому залужению угодий специально подобранными травосмесями.

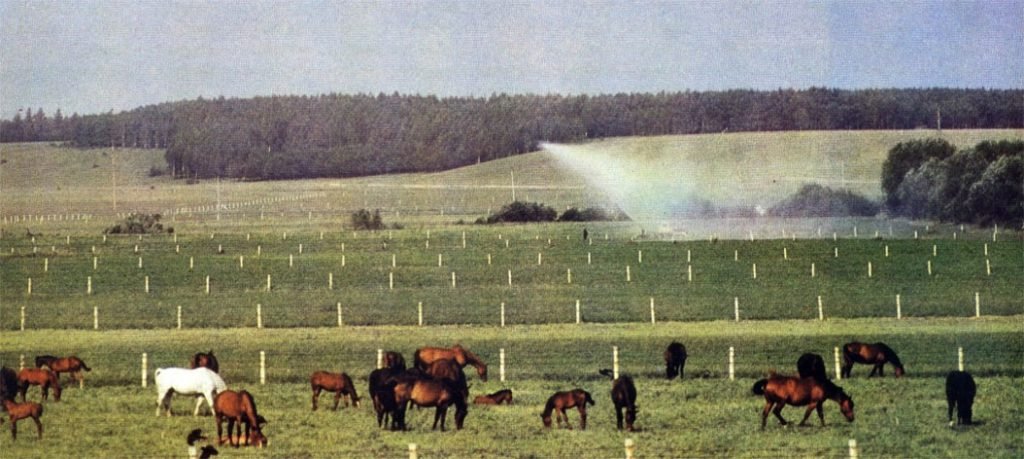

На той части лугов, которая отводится под пастбища, должна быть организована загонная пастьба скота, причем во избежание сильного уплотнения почвы и чрезмерного вытаптывания трав загоны должны чередоваться чаще, чем на обычных пастбищах.

Но наиболее эффективным мероприятием по резкому повышению производительности малопродуктивных лугов является коренное их улучшение. С этой целью природный луг или пастбище распахивают и создают сеяный луг из смеси различных высокоценных трав.

Наряду с этим очень важной задачей является освоение части пойменных земель под овощные культуры и картофель. В первую очередь освоению подлежат пойменные земли, расположенные вблизи крупных городов, промышленных центров, а также сырьевых зон спиртовой, крахмалопаточной и овощеперерабатывающей промышленности.

В настоящее время освоены и заняты под овощные культуры, кукурузу, сахарную свеклу значительные площади пойменных почв в долинах Оки, Москвы-реки, Яхромы, Волги и др. На этих землях колхозы и совхозы ежегодно получают исключительно высокие и устойчивые урожаи возделываемых культур. На освоенных пойменных землях в соответствующих климатических условиях возможно также широкое развитие садоводства, бахчеводства, виноградарства и семеноводства.

Большую ценность для освоения представляют расположенные в поймах рек низинные торфяники. Осушенные и освоенные они превращаются в высокопродуктивные культурные угодья, пригодные для посева зерновых хлебов и корнеплодов.

В почвах речных пойм заключено огромное потенциальное плодородие, и задача заключается в том, чтобы превратить его в плодородие эффективное, в урожай, в сельскохозяйственную продукцию.

Назрела настоятельная необходимость широкого освоения пойменных почв для возделывания на них интенсивных культур. В этом отношении крупные резервы производства продуктов сельского хозяйства имеются на пойменных землях рек Подмосковья, Урала, Сибири и Украины. Освоенные массивы пойменных почв должны стать в ближайшие годы зоной высокоинтенсивного земледелия в нашей стране.

Гаркуша, И.Ф. Почвоведение/ И.Ф. Гаркуша.- Л.: Издательство сельскохозяйственной литературы, журналов и плакатов, 1962.- 448 с.

Источник

Использование пойменных земель под сенокосы и пастбища

Рациональное использование пойменных земель может быть достигнуто только при учете свойств, присущим различным поймам. Исследованиями земель окской поймы установлено, что они могут быть широко использованы в сельскохозяйственном производстве для выращивания овощей, корнеплодов, кукурузы на силос и в качестве сенокосов и пастбищ, агротехнику и использование, которых рассмотрим более подробно.

Естественные сенокосы, их поверхностное и коренное улучшение

Под постоянные сенокосы в пойме отводятся, главным образом, средне- и догопоемные земли. Среднепоемные сенокосы в центральной части поймы имеют удовлетворительный состав травостоя, продуктивность этих лугов можно повысить поверхностным улучшением.

Переувлажненные, закочкаренные и закустаренные луга (узкогривистые заболоченные комплексы, долгопоемные заболоченные притеррасные низины) требуют проведения мелиоративных работ и их улучшения.

Поверхностное улучшение стоков

Поверхностное улучшение естественных пойменных стоков является эффективным необходимым организационно-агротехническим мероприятием, заключающимся в уборке паводковых наносов, подкормке минеральными удобрениями, борьбе с луговыми сорняками, подсевом трав и т.Д.

Паводковые наносы представляют собой мелкий мусор, хворост ивняка и пласты различного зерна. Уборка этих наносов производится сразу после схода паводка и должна быть закончена до начала отрастания трав. Наносы собираются, погружаются в специальные тракторные тележки и вывозятся в места захоронения. Крупные наносы (дернику, коряги) убирают с помощью специальных машин и агрегатов (бульдозеров, скреперов).

Подкормка сенокосов минеральными удобрениями является очень эффективным агротехническим приемом по увеличению их продуктивности и производится сразу после очищения сенокосов от наносов. Чем раньше производится подкормка. Тем положительнее будет достигнут эффект. Как правило, раннюю весеннюю подкормку проводят с применением авиации, что позволяет достигать более равномерное распределение минеральных удобрений по площади лугов.

Борьба с луговыми сорняками проводится как механического истребления, так и с помощью гербицидов. Из сорного разнотравия наиболее опасны ядовитые растения (молочай, чемерица, лютак), паразиты (повилика, погремок большой и др), а также растения низкой кормовой ценности (щавель конский, сот, чертополох и др.). Основные меры борьбы с травянистыми сорняками- правильный уход за сенокосами :ежедневное удобрение, подкашивание, своевременное сенокошение. Для уничтожения высокотравных сорняков (чемерица, конский щавель) эффективным приемом является ранневесеннее подкашивание.

Коренное улучшение пойменных лугов

Большая часть переувлажненных лугов после проведения мелиоративных работ требует коренного улучшения, при котором природный травостой заменяют сеяным.

К приемам коренного улучшения относится залужение после возделывания предварительных культур и ускоренного залужения.

Залужение после возделывания предварительных культур рекомендуется на лугах с мощной плотной дерминой и при коренном улучшении щучковых лугов.

Ускоренное залужение является основным способом улучшения пойменных лугов:

- на долгопоемных слабоосушенных лугах;

- на лугах, подверженных эрозии при распашке (в прирусловой части поймы);

- при малой мощности гумусового горизонта, исключающей вспашку и допускающей лишь поверхностную обработку

Технология создания высокопродуктивных орошаемых культурных пастбищ

Выбор земель под высокопродуктивные орошаемые культурные пастбища имеет большое значение и должен учитывать совокупность как природных, так и организационно хозяйственных факторов.

При выборе земель под орошаемые долголетние культурные пастбища (дкп) прежде всего встает вопрос о водоисточнике. В качестве водоисточников для орошения ДКП можно использовать реки, озера, искусственные водохранилища, пруды, каналы. Однако основными и наиболее удобными водоисточниками являются реки.

Меженный сток малых и средних рек в большинстве случаев является недостаточным для полного удовлетворения потребностей в воде для орошения. Поэтому одним из важных путей обеспечения хозяйств водоисточниками необходимой емкости является строительство плотин и водохранилищ на малых и средних реках, а также прудов и водоемов в оврагах и балках.

Ровная поверхность площадей, отводимых под орошаемые пастбища, необходима для равномерного распределения оросительной воды, исключения стока при поливах. Кроме того, ровная поверхность нужна для удобства переувлажнения широкозахватной дождевальной техники типа «фрегата» и «волжанки».

Одним из важных организационно-хозяйственных требований является приближение дкп к населенным пунктам, животноводческим фермам. Поэтому, рациональный выбор земель под орошаемые культурные пастбища должен исходить из одновременного учета и оценки природных, а также организационно-хозяйственных факторов

Обработка почвы

Наиболее эффективны следующие способы первичной обработки:

- фрезерование в 2 следа на глубину 20 см;

- фрезерование в 1 след с последующим дискованием;

- фрезерование + вспашка на глубину 35 см;

- дискование в 6-8 следов.

Состав травосмесей и нормы высева

Для достижения наибольшей продуктивности орошаемого пастбища в составе его травостоя должны преобладать виды, потенциально высокопродуктивные, долговечные и вместе с тем наиболее отзывчивые на орошение, обладающие высокой отавностью, устойчивые в условиях многократного стравливания и отзывчивыемые на азотные удобрения. Такими травами, как показали наши исследования, являются верховые злаки сенокосного типа. Из них рыхлокустовые злаки лучше переносят режим многократного стравливания, чем длиннокорневищные. Однако последние являются более долговечными. Наиболее отзывчивой на сочетание орошения и азота является ежа сборная. Овсяница луговая несколько уступает ей в этом отношении, но зато обладает лучшей поедаемостью. Поэтому при создании ДКП рекомендуется высеивать четырех-пятичленные травосмеси с преобладанием верховых злаков, прежде всего лисохвоста, тимофеевки луговой, костреца безостого и ежи сборной.

Создание ДКП можно производить и без посева трав на основе естественного травостоя, путем его окультуривания. Процесс окультуривания естественных травостоев производится путем сочетания внесения доз азотных удобрений, оптимальных поливов и циклов стравливния. При этом, окультуривание пастбищ с использованием существующих травостоев на краткопоемных лугах в центральной и прирусловой частях окской поймы значительно экономичнее, чем создание на этих землях культурных пастбищ посевом трав (отсутствием затрат на обработку почвы, семена, посев, прикатывание и т.Д.).

Продуктивность дкп зависит и от системы использования. При выборе оптимальных фаз использования травостоев необходимо прежде всего учитывать динамику пластических масс веществ в органах растений. В этом отношении самыми подходящими для отчуждения травостоя являются две фенологические фазы: кущение-начало трубкования и начало цветения.

Рациональные физиологические сроки и кратность использования травостоя зависят также от способа его использования. Так, если травостой стравливается скоту, то рациональнее его проводить в фазе кущения-начало трубкования, поскольку стравливание переросшего травостоя приводит к его затаптыванию, становится менее плотным.

К освоению выработанных торфяных месторождений следует приступать как можно раньше после окончания добычи торфа и завершения мелиоративного устройства территории. Запаздыванием с рекультивацией приведет к зарастанию площади кустарником, мелколесьем, сорной растительностью Интенсивное рыхление вспаханного пласта содействует проникновению в .

Наибольшие площади нарушенных земель связаны с торфоразработками. При разработке торфяников на топливо, удобрение, подстилку, с целью использования торфа в химической промышленности на месте выработанных торфяников остаются карьеры, покрытые слоем остаточного торфа мощностью до нескольких десятков сантиметров, подстилаемые минеральным грунтом. .

К тяжелым металлам относятся более 40 химических элементов периодической системы Д.И.Менделеева, масса атомов которых составляет более 50 атомных единиц. Часть из них (медь, цинк, молибден, марганец). Получивших название микроэлементов, играют важную роль в жизни растений. Они входят в состав многих ферментов, являясь катализаторами .

Рекультивация-комплекс мероприятий по восстановлению нарушенных человеком в процессе природопользования и иной антропогенной деятельности свойств почв- земель для последующего их использования и улучшения экологического состояния. Объекты рекультивации: нарушенные земли, то есть территории, на которых разрушены или полностью уничтожены .

Загрязнителем почвы может быть любой физический агент, химической вещество и биологический вид, попадающие в окружающую среду или возникающие в ней в количествах, превышающих свою обычную концентрацию. Основной показатель, характеризующий воздействие загрязняющих веществ на окружающую среду – предельно допустимая концентрация (ПДК). .

Источник

Аллювиальные, или пойменные почвы

Аллювиальные, или пойменные почвы обладают хорошим плодородием. Они образовались в бывших речных руслах, дельтах , поймах рек. В половодье и во время паводков эта местность затапливается. Вместе с полой водой на эту территорию привносится аллювий – отложения обломочного происхождения, а также песок, ил, глина. Они незамедлительно вовлекаются в процесс почвообразования, способствуют формированию пойменного почвенного покрова.

В этой статье мы расскажем подробно об аллювиальных почвах, их распространении и особенностях. Вы узнаете, какие факторы влияют на их формирование, как они классифицируются. В конце статьи мы опишем, как пойменные покровы используются человеком.

География аллювиальных почв

Пойменные покровы занимают около 3% от всей площади мировых почв. Они встречаются практически во всех природных зонах, на территории речных пойм. Это позволяет их отнести к типу интразональных. При этом аллювиальные почвы располагаются не только в долинах больших рек, но и маленьких. Их нет разве что в Антарктиде – на покрытом толстым слоем льда материке.

В России самые крупные площади аллювиальных почв встречаются в долинах крупных рек: Оби, Амура, Лены, Иртыша, Енисея, Волги, Камы , Оки, Дона и других. Это хорошо отражено на карте ниже из Национального Атласа почв Российской Федерации:

Пойменные почвенные покровы на карте отмечены темно-красным цветом. Их общая площадь в России, согласно информации из этого же атласа, составляет около 3,16 %.

В следующем разделе мы расскажем, какие факторы влияют на формирование пойменных покровов.

Условия образования аллювиальных почв и их особенности

Особенностью формирования почв в зоне речных пойм являются два активно проходящих специфических процесса почвообразования.

Они называются:

О каждом читайте далее.

Поемный процесс

Поемным называется процесс затопления пойм полыми водами. Обычно он имеет сезонный характер – чаще всего проходит весной. При этом пойменная территория может затапливаться полностью или частично.

Причинами поемного процесса являются:

- Весеннее снеготаяние в бассейне реки

- Таяние ледников в истоке реки

- Ливни

- Сезонные муссонные дожди

Полые воды – это своеобразное ежегодное орошение почвенных покровов в поймах.

Поемный процесс оказывает влияние на:

- Уровень, состав и минерализацию грунтовых вод

- Водный режим почв

- Смягчение почвенного климата

- Интенсивность микробиологических процессов в почвенном покрове

- Характер и развитие флоры

- Солевой режим почв

Также большое влияние на формирование аллювиальных почв оказывает продолжительность поемного процесса. Ведь затапливаться территория может как на короткий срок , так и на длительное время, в зависимости от дренажных свойств грунта в пойме. Если затопление длится долго (месяц и больше), в почве запускается процесс заболачивания, начинает развиваться болотная растительность.

Аллювиальный процесс

Под аллювиальным процессом понимают накопление речных отложений на поверхности почвы в результате паводков и половодий. Аллювий приносится в пойму вместе с полыми водами и оседает там. Также сюда относится размывание берегов и границ поймы.

Аллювиальный процесс протекает по-разному на различных территориях.

Так, пойма, в зависимости от удаленности ее от русла, делится на следующие области:

В первую очередь они отличаются друг от друга рельефом. На схеме это выглядит так:

Части поймы отличаются между собой не только очертаниями поверхности, но и составом аллювиальных отложений. Это связано с тем, что в прирусловой пойме оседает больше всего галечника и песчаных частиц, а в центральной и притеррасной частях – илистых и пылевидных. Кроме того , у них будут различные гидрологические условия, растительность и, как следствие, почвенные покровы.

Помимо поемного и аллювиального процессов на формирование пойменных почв оказывают влияние и некоторые факторы почвообразования.

Среди них:

- Рельеф

Как мы уже говорили выше, пойма делится на части в зависимости от своего рельефа. Именно он влияет на то, какая почва и с каким составом будет развиваться здесь в дальнейшем.

Так, прирусловая пойма обычно находится на небольшой возвышенности, может иметь волнистую форму. Центральная область характеризуется равнинным рельефом. Притеррасная пойма располагается в низине (относительно центральной). В связи с этим она часто бывает заболочена.

Подробнее об этом читайте в нашей статье Рельеф как фактор почвообразования. - Растительность

В поймах распространена луговая разнотравная растительность, а также болотная, иногда древесная и кустарниковая. В связи с этим здесь активно проходит дерновой почвообразовательный процесс, связанный с накоплением в почве органики в результате деятельности растений и микроорганизмов. Это объясняет хорошие плодородные свойства аллювиальных покровов.

Подробнее об этом читайте в нашей статье Биологический фактор почвообразования. - Почвообразующая порода

В роли почвообразующей породы для пойменных покровов выступает аллювий – переотложенные обломочные породы различного генезиса. Они поступают в почву чуть ли не ежегодно вместе с полыми водами и тут же вовлекаются в почвообразовательный процесс. Отсюда появляется слоистость пок р овов. Благодаря этому почвы «растут» вверх, систематически получая новые порции материнской породы. Это, в своем роде, очень уникальный процесс.

Подробнее об этом читайте в нашей статье Почвообразующая порода как фактор почвообразования. - Грунтовые воды

Грунтовые воды в разных частях пойм находятся на разных уровнях. В прирусловой части во время паводков и половодья они опускаются глубоко вниз и практически не участвуют в почвообразовании. В центральной области грунтовая влага взаимодействует преимущественно с нижними слоями почвы, провоцируя процессы оглеения. В пониженных частях рельефа воды стоят высоко и, вместе с полой влагой, подтапливают притеррасную пойму, провоцируя заболачивание.

Подробнее об этом читайте в нашей статье Грунтовые воды как фактор почвообразования.

Мы перечислили самые главные факторы, которые способствуют формированию аллювиальных почв. Но, в зависимости от природной зоны и местных условий, другие факторы также могут оказывать влияние на их почвообразовательный процесс (например, аридный климат или горная местность).

К главным особенностям пойменных покровов можно отнести:

- Слоистость

- Строгую зональность

- Молодой возраст

- Формирование на переотложенной коре выветривания из обломочных пород

- Одновременность протекающих процессов почвообразования и формирования материнской породы

- Наличие крупных каменных частиц и галечника в составе

- Высокую населенность живыми организмами

- Повышенную влажность

Классификация аллювиальных почв

Ученые классифицируют аллювиальные почвы по разным критериям. В нашей статье мы рассмотрим лишь самые основные.

Так , одна из типологий основана на разделении пойменных покровов в зависимости от характера аллювиальных отложений.

Они могут быть:

- Слоистыми

- Зернистыми

- Слоисто-зернистыми

Последняя разновидность считается переходной.

Главные отличительные особенности этих покровов вы найдете в таблице ниже.

Аллювиальные почвы в зависимости от характера отложений и их особенности

| Аллювиальные слоистые почвы | Аллювиальные зернистые почвы | Аллювиальные слоисто-зернистые почвы | |

| Особенности формирования | Они развиваются в прирусловой части поймы, встречаются, также по гривам и в центральном районе пойме. В роли материнской породы выступают песчаные и супесчаные отложения. | Они формируются в пониженных элементах рельефа. Почвообразующими породами для них являются суглинистые и глинистые аллювиальные отложения. | Они образуются в переходной части от прирусловой и центральной пойме. |

| Морфологические особенности | Характерная особенность морфологического строения аллювиальных слоистых почв — чётко выраженная слоистость профиля (чередуются песчаные, супесчаные и легкосуглинистые слои аллювия разной мощности). | Их главные морфологические особенности — хорошо выраженный гумусовый профиль с отчётливой зернистой структурой (отсюда и название). В профиле также встречаются ржавые и глеевые пятна, которые появляются из-за избыточного увлажнения. | Особенностью их строения является чередование светлых песчаных бесструктурных слоёв с более тёмными слоями зернистой структуры. Их образование связано с различным характером отложения аллювия в отдельные годы в связи с особенностями половодья. |

| Плодородие | Естественное плодородие эти покровов невысокое из-за низкого содержания гумуса (около 0,2 — 1,5%). Мощность гумусового слоя колеблется от 3-5 до 10-30 см. | Зернистые почвы намного более плодородны, чем слоистые, благодаря высокому содержанию гумуса (2-6%). Гумусовый слой обычно мощный, хорошо развитый. | Они занимают среднее положение по данному показателю: являются более плодородными, чем слоистые покровы, но менее, чем зерновые аллювиальные почвы. |

| Другие особенности | Обычно обладают низким содержанием азота. | Они обладают высоким потенциальным запасом элементов питания, высокой емкостью поглощения. Их реакция колеблется в широких пределах (pH от 4 до 6 и выше). | Занимают промежуточное положение, в том или ином случае могут обладать характеристиками как слоистых, так и зерновых аллювиальных почв. |

Академик РАН Г. В. Добровольский предлагает другую типологию пойменных почв – в зависимости от преобладающих в покрове процессов.

В этом случае они подразделяются на:

- Аллювиальные дерновые

- Аллювиальные луговые

- Аллювиальные болотные

Их отличительные особенности мы также поместили в таблицу.

Пойменные покровы в зависимости от преобладающих в почве процессов

| Аллювиальные дерновые почвы | Аллювиальные луговые почвы | Аллювиальные болотные почвы | |

| Преобладающие процессы | Дерновой | Дерновой, оглеение | Торфообразование, оглеение |

| Где формируются | Они образуются на пойменных возвышенностях, в прирусловой части (на валах и гривах), преимущественно на песчано-супесчаном аллювии. Иногда эти покровы формируются на суглинистых отложениях. | Аллювиальные луговые почвы формируются в основном в центральной части поймы на суглинистых и глинистых породах. | Образуются эти почвы в отрицательных формах рельефа (например, впадинах), обычно в притеррасной и в понижении центральной части поймы. Формируются они на отложениях тяжёлого суглинистого и глинистого состава. |

| Растительность | Почвы формируются под злаковыми и разнотравными лугами. Растительность тут часто изреженная, малопродуктивная. Иногда эти покровы образуются под светлыми хвойными лесами (преимущественно с соснами и лиственницами) и перелесками. | Они образуются под луговой растительностью, которая характеризуется видовым разнообразием. Это всевозможные одно и многолетние травы, злаки. | Покровы формируются под травяными и лесными болотами, заболоченными лугами. Растительность здесь в основном осоково-тростниковая, может быть древесно-кустарниковая. |

| Механический состав | Гранулометрический состав почв лёгкий, часто песчаный и супесчаный | Почвы характеризуются суглинистым или глинистым гранулометрическим составом. | Механический состав почв средней тяжести, с преобладанием суглинистых и глинистых частиц. |

| Особенности морфологического строения | Дерновые почвы часто имеют слоистое строение. Горизонты тут выражены слабо. | Луговые почвы отличаются хорошо выраженной дерниной. Нижняя часть профиля из-за постоянного подпитывания грунтовыми водами имеет признаки оглеения. В переходном горизонте также могут присутствовать следы оглеения в виде ржаво-сизых пятен. | Профиль аллювиальных болотных почв точно такой же, как у обычных болотных: для них характерны торфяной и глеевый горизонты. Вместо торфа может происходить накопление иловато-перегнойной массы. |

| Содержание гумуса | Эти почвы считаются наименее развитыми и самыми неплодородными. Содержание гумуса у них низкое — всего 1-3%. Гумусовый профиль маломощный, слаборазвитый. Его структура обычно непрочная, представлена слоями. | Аллювиальные луговые почвы считаются очень плодородными. Содержание гумуса в них — 8-12%. гумусовый профиль хорошо выражен, имеет отчётливую комковато-зернистую структуру. Мощность гумусового слоя может быть от 20 до 100 см и даже больше (в среднем около 35-70 см). | Содержание гумуса в этих покровах может достигать 8-10%. Органическое вещество чаще всего представлено торфом. |

| Другие особенности | В зависимости от зональных условий почвообразования, эти покровы могут быть кислыми, нейтральными или щелочными. Они также содержат мало азота (0,1 — 0,2%). | Реакция аллювиальных луговых почв колеблется от кислой до щелочной. | Эти почвы богаты азотом и фосфором. Они бывают сильно заилены и заторфованы. В поймах лесной зоны присутствует оглеение, а в поймах лесостепной, степной и пустынной зон — засоление. Среди аллювиальных болотных покровов некоторые учёные также выделяют лугово-болотные, иловато — перегнойно — глеевые и иловато — торфяные почвы. |

| Особые условия формирования | Они формируются при неустойчивом водном режиме, который определяется паводковыми и дождевыми водами. При этом грунтовые воды залегают достаточно глубоко. | Покровы формируются в условиях поверхностного и устойчивого капиллярно — грунтового увлажнения. | Эти почвы формируются в условиях длительного избыточного увлажнения. Здесь высокий уровень грунтовых вод, паводковые воды застаиваются. |

Данная классификация получила широкое распространение. Именно она чаще всего используется при типологии пойменных почв. На ее основе часто базируются другие классификации – например , советская типология этих покровов в зависимости от особенностей состава, реакции и некоторых других свойства.

Согласно ей, выделяются:

- Аллювиальные дерновые кислые

- Аллювиальные дерновые насыщенные

- Аллювиально-дерново-опустынивающиеся карбонатные

- Аллювиальные луговые кислые (серогумусовые)

- Аллювиальные луговые насыщенные

- Аллювиальные луговые карбонатные

- Аллювиальные лугово-болотные

- Аллювиальные болотные иловато-перегнойно-глеевые

- Аллювиальные болотные иловато-торфяные

Подробно описывать их в рамках нашей статьи мы не будем.

Если брать классификацию пойменных почв по родам, то они могут быть:

- Обычные

- С повышенным содержание железа

- Карбонатные

- Солонцеватые

- Засоленные

- Заиленные

- Слитые

- Галечниковые

- Оруденелые

О том, как именно почвы разделяются в зависимости от рода, вы можете прочитать в нашей статье Виды почв – классификация.

Кроме того, существует еще одна классификация, разработанная исследователями Н. Н. Розовым и Е. Н. Ивановой в Почвенном институте им. В. В. Докучаева.

В этой типологии две большие группы покровов:

- Слабогидроморфные и полугидроморфные

- Гидроморфные

В каждой группе, в зависимости от природной зоны и ее биоклиматических условий, выделяют несколько типов почв. Это разделение мы п р ивели в таблице ниже.

Основные типы аллювиальных почв (классификация 1967 года)

| Зона | Типы почв | |

| Слабогидроморфные и полугидроморфные | Гидроморфные | |

| Тундровая | Аллювиальные тундрово-дерновые | Аллювиальные тундровые болотные |

| Таёжно-лесная | Аллювиально дерновые Аллювиально дерново-глеевые | Аллювиальные болотные |

| Луговые и сухие степи | Аллювиальные луговые | Аллювиальные влажно — луговые Аллювиальные иловато — болотные |

| Полупустыни и пустыни суббореальных областей | Аллювиальные пустынно — луговые | Аллювиальные пустынно — влажно — луговые Аллювиальные иловато — болотные |

| Полупустыни умеренно тёплых субтропических областей | Аллювиальные луговые серозёмной зоны | Аллювиальные иловато — болотные серозёмной зоны |

| Влажные субтропики | Аллювиальные дерновые субтропические Аллювиальные дерново — глеевые субтропические | Аллювиальные болотные субтропические |

Указание на природную зону в этой типологии отражает специфику климатических и биологических факторов почвообразования в поймах рек различных регионов.

Использование аллювиальных почв

Пойменные покровы представляют особую ценность для сельского хозяйства. Это связано с их хорошими плодородными свойствами (прежде всего – в центральной пойме), а также близким расположением к воде.

Самыми плодородными почвами в этой группе считаются аллювиальные луговые. У них хорошо развит гумусовый горизонт – он мощный, с четкой комковатой структурой.

На них возделывают различные культуры:

Таким образом, аллювиальные луговые почвенные покровы широко используются в качестве сельскохозяйственных баз, сенокосов, кормовых угодий, пастбищ.

Для повышения плодородия этих почв обычно используют следующие агротехнические мероприятия:

- Внесение азотных, фосфорных и калийных минеральных удобрений

- Внесение органических удобрений

- Известкование кислых покровов

- Посев растений-сидератов

- Высадка одно- и многолетних трав

- Регулирование водного режима при помощи орошения и осушения

- Создание заградительных сооружений против смыва почв полыми водами при помощи земляных валов (насыпей , оград) и древесно-кустарниковых насаждений

Все эти мероприятия направлены на сохранение качественных характеристик почвенных покровов. Возведение заградительных сооружений также предотвращает водную эрозию и не позволяет полым водам размывать почву.

Аллювиальные болотные почвы могут использовать в сельском хозяйстве только после осушения. В этом случае они становятся ценными земледельческими угодьями. Но такая мелиорация считается дорогостоящим мероприятием. Намного выгоднее добывать на таких территориях торф.

Отдельно стоит сказать о возведении водохранилищ и плотин. Их создание негативно сказывается на качественных характеристиках пойменных почв. В первую очередь ухудшается их плодородие. Все дело в том, что при строительстве водохранилищ поемный и аллювиальный процессы ослабляются, опускается уровень грунтовых вод , тем самым происходит деградация покровов. При возведении плотин пойменные почвы затапливаются, со временем превращаются в болота.

Аллювиальные почвы считаются потенциально плодородными благодаря своим характеристикам и удачному местоположению. Они быстро формируются и накапливают гумус, способны приносить большие урожаи. Тем не менее, их использование для нужд сельского хозяйства должно сопровождаться рядом агрономических мероприятий. Особенно важно при этом следить за водным режимом почвенных покровов и полыми водами.

Источник

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)