Почвы Краснодарского края. Характеристики, описание

Вся территория нашей страны поделена на территориальные единицы. Одной из них является Краснодарский край. Этот регион уникален. Он отличается своеобразием географического положения, разнообразием ландшафтов природы, почв, климата, флоры и фауны. О почвах Краснодарского края, их характеристиках, описании, читайте в данной статье.

Общие сведения

По суммарному показателю земли в крае занимают 7546,6 тысяч гектаров. Две третьи части заняты равнинами. На вопрос о том, какие почвы в Краснодарском крае представлены, ответ будет следущим – самыми разнообразными (108 наименованиями): мощными, сверхмощными и обыкновенными черноземами, серыми и бурыми лесными, дерново-карбонатными, лугово-черноземными и прочими.

Самые плодородные черноземы в нашей стране покрывают крупнейшую Азово-Кубанскую равнину. Они отличаются от аналогичных почв других краев и областей России. Их гумусовый слой имеет большую мощность, превышающую 120 сантиметров. На вопрос, какие почвы преобладают в Краснодарском крае, с уверенностью можно сказать – черноземные.

Особого внимания заслуживают земли орошаемые, которые занимают 453,4 тысяч гектаров. Они представляют собой рисовые плантации и крупные системы с дождевальными установками. К землям сельскохозяйственного назначения относятся и осушаемые грунты, занимающие немногим более 24 тысяч гектаров. Они заняты под пашней и многолетними насаждениями.

Природный потенциал

Побережье Черного моря в Краснодарском крае является единственным районом в Российской Федерации с субтропическим климатом, занимающим небольшую территорию, инфраструктура которой развита достаточно хорошо. Экономическое положение здесь оставляет желать лучшего. Но, несмотря на это, главной задачей, стоящей перед руководителями края, является сохранение уникального комплекса природы. Край занимает почти 84 тысячи квадратных километров территории, расположенной на Северо-Западном Кавказе. Здесь проживает 5 миллионов человек.

Почвенный покров

По почвенно-климатическим условиям территорию края разделили на зоны (их всего пять): Северную, Южно-предгорную, Западную, Центральную и Черноморскую. Краснодар является территорией Центральной зоны, которая кроме этого города охватывает такие крупные районы Краснодарского края, как Приморско-Ахтарский, Динской, Тимашевский, Кореновский, Калининский. Сюда относятся также Красногвардейский, Усть-Лабинский, Кавказский, Брюховецкий, Курганинский, Гулькевичский, Выселковский, Новокубанский, Тбилисский районы.

Районы Краснодарского края считаются лучшими для возделывания большинства культур, так как выпадающие осадки равномерно распределяются по месяцам года. Осенью и зимой земля получает хорошее увлажнение, благодаря чему всходы появляются равномерно.

Почва Краснодарского края

Описание Центральной зоны следует начать с характеристики почвы, которая обладает высокой плодородностью. Большую часть составляют слабо выщелоченные (типичные), с небольшим содержанием гумуса сверхмощные черноземы. Характерным признаком является то, что они имеют гумусовые горизонты большой мощности, достигающие 170 сантиметров. Почва темно-серой окраски на глубине светлеет и приобретает бурый цвет. Профиль вверху имеет комковато-зернистую структуру, внизу – ореховую. Этот горизонт отличается появлением карбонатных выделений, которые напоминают псевдомицелий.

В верхнем горизонте перегноя содержится немного, 4-5 процентов. Но гумус обладает способностью проникать довольно глубоко. Двухметровая толща почвы площадью в один гектар содержит 70 тонн перегноя. Гумус богат азотом, калием, фосфором. Несмотря на это, черноземы типичные нуждаются в удобрении, так как большая часть элементов находится в такой форме, которая труднодоступна или вовсе недоступна для растений.

Черноземы Кубани

Данные почвы обладают высокой плодородностью и составляют основную часть богатства страны. Черноземные почвы Кубани простираются на большей части равнинных и предгорных степей, на Таманском полуострове. В зависимости от содержания гумуса эти почвы бывают со слабым его содержанием (4 %), небольшим – 4-6 %, средним – 6-9 %, достаточно большим – 9 % и выше. По мощности слоя гумуса почвы Кубани различают: маломощные – его толщина составляет 40 сантиметров, среднемощные – 40-80, мощные – 80-120, сверхмощные – 120 сантиметров и больше.

Кубанские черноземы имеют следующие подтипы: обыкновенные, выщелоченные, типичные, каштановые, горные. Большинство данных почв имеют отличия от черноземов, которыми богаты другие районы края. Кубанские земли имеют большую мощность гумусового горизонта, хотя содержание гумуса в них невысокое. Проникать глубоко ему помогает климат. Во влажных теплых условиях обильно произрастают лугово-степные представители флоры, имеющие мощную корневую систему, проникающую вглубь. В данном климате биологические процессы, в том числе и гумификация отмерших растений, осуществляются почти круглый год, охватывая рыхлые отложения, расположенные в толще почвы на больших территориях.

Почвы высокогорных районов

Они располагаются на высоте 1200 метров и больше. Образование почвы (Краснодарский край) происходит здесь в суровых условиях. Зимой здесь низкие температуры, а летом оказывает большое влияние солнечная радиация. Господствует механическое выветривание, происходят сильные разрушительные процессы. Все это приводит к образованию скалистого ландшафта, где частыми явлениями бывают осыпи, образование крутых склонов долин, глубоких ущелий. По их дну бегут бурные потоки во время таяния снега, которые исчезают полностью в период засухи.

Образование почвы в Краснодарском крае в горах начинается с того момента, когда на скалах и валунах поселяется растительность. Дело в том, что последнее оледенение долго сковывало высокогорье. Почвенный покров появился совсем недавно. Он много раз обновлялся. Это связано с сильными эрозиями. Под их влиянием почвенный покров сносился вниз. Заселение горных территорий растительностью зависит от ряда условий:

- Рыхлости породы и наличия на ней трещин.

- Крутизны поверхности.

- Положения по отношению к частям света.

Характер образования почвы и ее вид изменяется в зависимости от развития растений. Меньше всего влаги нужно лишайникам, поэтому местом своего произрастания они выбрали верхнюю часть пород, могут существовать на скальных осыпях. В нижней их части и углублениях породы влаги больше, там развиваются мхи, которые создают такие условия, в которых могут произрастать требовательные травянистые растения: двудольные и злаки. Их воздействие приводит к возникновению зачатков почвы. Сначала это совсем маленькие скопления мелкозема, позже зарождаются маломощные почвы. Они развиваются дальше. Их мощность постепенно увеличивается. Образуются генетические горизонты.

Степные почвы

Они занимают равнинную часть края. Их развитие находится на разных стадиях, обнаруживается ярко выраженная зональность. Протекание почвенных процессов происходит интенсивней в южной и центральной части равнины. Этому способствует большое увлажнение и густая растительность. Здесь господствуют черноземы. Тамань и восточные районы характеризуются преобладанием каштановых почв. В небольшом количестве присутствуют черноземы с аналогичным названием. Степные почвы Краснодарского края характеризуются следующими признаками:

- Темная окраска с глубиной светлеет.

- Верхний горизонт имеет зернистую структуру.

- Присутствуют карбонатные новообразования.

- Перегнойная часть профиля хорошо расчленена.

Характерной особенностью степной зоны является постепенный переход почв. В отдельных местах процессы их образования накладываются друг на друга.

Почвы лесостепей

Их образование в данной зоне происходило в условиях более сложных, чем в степях. Единого мнения о том, как здесь развивался почвенный покров, нет. Большинство ученых считают, что это происходило под влиянием наложения процесса образования лесов.

Почвы Краснодарского края лесостепные характеризуются следующими признаками:

- Горизонт «А» состоит из двух частей, верхняя имеет светло-серую окраску.

- Почва горизонта «В» имеет темную окраску, которая с глубиной светлеет.

- Присутствует слитой горизонт, структура в нем теряется, почва становится монолитной глыбой.

- Верхняя часть горизонта «В» имеет скопления буроватого цвета, которые по мере углубления переходят в железистые конкреции.

Лесные почвы

Горные территории края покрывают сплошные леса. Нижняя их граница проходит по склонам Кавказа с северной стороны на высоте 100 метров. По мере продвижения на восток она поднимается в горы. С юго-западной стороны края леса начинаются от черноморских берегов. Рядом с Новороссийском и в более северных от него районах почти все леса уничтожены. Территория, где они произрастали, отведена под пашни, виноградники, сады, выгоны для скота, сенокосы. Огромные пространства заняла травянистая растительность.

Образование почвы в Краснодарском крае в горных массивах непрерывно происходило в условиях, где сомкнутый лес являлся для них пологом. Воздействие оказывало полное увлажнение за счет выпадения осадков в большом количестве и лесная подстилка. Опавшие листья, разлагаясь под воздействием грибов, образуя гумусовые кислоты, среди которых в большинстве оказываются соединения без цвета или слабо окрашенные. Они и придают почвенному раствору кислотность, а с нисходящими потоками попадают в глубинные слои почвы. Их воздействие распространяется на вещества минерального происхождения и остатки растений.

Источник

1. География и климат края

1.2. Климат

1.2.9. Природно-хозяйственное зонирование

Учитывая огромную площадь края, а также многообразие природно-климатических особенностей и хозяйственного использования отдельных ландшафтов, предлагается на основе комплексной проработки широкого информационного материала разделить его территорию на 7 природно-хозяйственных зон, что будет благоприятствовать объективному планированию потенциала их продуктивности, правильному размещению и реализации отдельных проектов и т.д.

Экологическая оценка территории края имеет важное значение, поскольку состав и структура биотического и абиотического блоков её экосистем отражают особенности окружающей среды, включая и антропогенное воздействие на них. Зонирование территории края с целью оптимизации ее использования в различных отраслях хозяйствования человека позволило нам выявить ряд особенностей, свойственных растительному и почвенному покрову выделенных природно-хозяйственных зон: богарного земледелия, рисосеяния, плавневой, виноградарства, предгорной, горно-лесной, рекреационной.

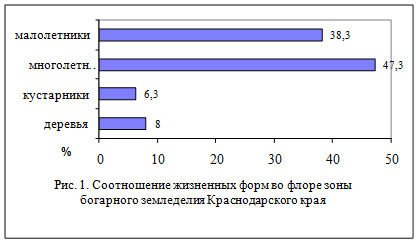

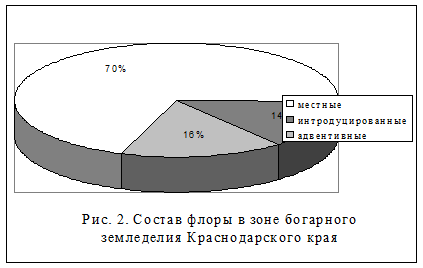

1.2.9.1. Зона богарного земледелия в основном распахана и здесь сосредоточены самые большие площади пшеницы, кукурузы, свеклы и подсолнечника, а также основное поголовье молочного стада. Эта зона занимает территорию, в составе ландшафтов которой ранее развивались разнообразные черноземы и степные разнотравно-злаковые ассоциации; нарушенность естественного почвенного и растительного покрова доходит до 96 %, в связи с чем растительный покров ландшафтов большей частью представлен синантропным вариантом. В спектре жизненных форм растительности этой зоны лидирующее место занимают многолетники (47,3 %) и несколько меньше (38,3 %) — малолетники (рис. 1). Древесные растения (деревья и кустарники) в этой зоне представлены в основном интродуцентами, использующимися в озеленении населенных пунктов и устройстве лесных защитных полос в полях севооборотов. Индекс синантропизации флоры в зоне богарного земледелия весьма высок, достигая в среднем 68,5 %. Значительное место среди синантропных видов занимают адвентики (рис.2).

Следует отметить, что широкое распространение во флоре данной зоны получают новые заносные виды (Сenchrus pauciflorus, Echinocystis lobatus и др.), проявившие себя как злостные сорняки, различные меры борьбы с которыми (химические, биологические, агротехнические) основательно еще не разработаны. Несмотря на значительную антропогенную трансформацию ландшафтов этой зоны, в ряде её районов отмечены фрагменты относительно ненарушенных целинных степей. Как правило, они расположены по берегам водоемов с большой крутизной склона и не могут использоваться в сельскохозяйственном производстве. В составе флоры степных фрагментов широко представлены дерновинные злаки родов Festuca, Stipa, Koeleria, степное разнотравье из родов Astragalus, Medicago, Stachys, Salvia, Veronica, Potentilla, Euphorbia и др. Изредка встречаются типичные степные кустарники: Amygdalus nana, Caragana frutex и Ephedra distachia. Во флоре зоны большое народно-хозяйственное значение имеет ряд видов (например, ценные лекарственные растения — солодка голая, чабрец Маршала и др.). Безусловно, таким уникальным резерватам следовало бы предоставить статус охраняемых, поскольку именно они содержат еще генофонд практически исчезнувших на территории края степных экосистем.

Зона сформировалась в основном в пределах Азово-Кубанской равнины и занимает главным образом Прикубанскую террасированную равнину, формирующую разнообразную поверхность ландшафтов – от плоской до весьма волнистой, осложненной долинами рек и речек и слегка поднимающейся в восточном направлении: сложена голоценовыми, верхне- и среднеплейстоценовыми лессовидными суглинками, супесями, глинами и песками; залегание грунтовых вод на плакорах от 5 до 24 м, а в поймах рек — от 0,5 до 3 м. Климат зоны умеренно континентальный с годовым количеством осадков до 550 мм в северной части и до 650 мм в её центральной части. Дренирование ландшафтов помимо реки Кубани осуществляется степными реками Еей, Челбасом, Бейсугом и их притоками. Степные реки и речки в основном мелководны и нередко пересыхают из-за сооружения в их долинах многочисленных прудов.

Почвенный покров водоразделов зоны в целом представлен мощными малогумусными, типичными, слабовыщелоченными и обыкновенными (карбонатными) черноземами, сформировавшимися на глинистых и тяжелосуглинистых лессовидных суглинках, а в речных поймах сформированы гидроморфные лугово-черноземные и солонцеватые почвы. Растительность в естественном виде практически не сохранилась. В настоящее время территория ландшафтов почти полностью распахана. Пространства ландшафтов в прошлом были заняты разнотравно-злаковыми степями, где господствовали ковыли, типчак и пр. В настоящее время здесь сформировались степные равнинные агроландшафты с зерново-подсолнечниково-свекловично-кормовым агроценозом.

1.2.9.2. Плавневая зона характеризуется специфическим растительным и почвенным покровом, обусловленным её расположением в дельтовой равнине реки Кубани и на побережье Азовского моря. Характерными сообществами растительного покрова этой зоны являются высокотравные дельтовые болота или плавни. Основным ландшафтообразующим растением плавневой зоны в настоящем и прошлом был и остается Phragmites communis, чрезвычайно пластичный и устойчивый вид, образующий высокопродуктивные монодоминантные сообщества, занимающие околоводные пространства и мелководья. Для плавневой зоны характерны болотные почвы.

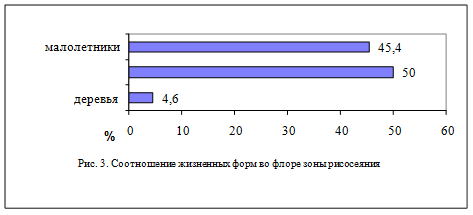

1.2.9.3. Зона рисосеяния характеризуется формированием особых типов почв, именуемых рисовыми, основой которых последние 30-40 лет послужили болотные почвы. На состав флоры региона значительное влияние оказала хозяйственная деятельность в виде создания крупнейшего на юге России рисохозяйственного комплекса, где до 70 % территории используется в севооборотах для выращивания сельскохозяйственных культур. Влияние хозяйственной деятельности растений на видовой состав изучаемой территории проявилось в изменении соотношения одно- и малолетних видов, внедрении адвентивных сегетальных, а также рудеральных растений. Например, во флоре зоны рисосеяния значительное место занимают малолетние растения – основные виды сегетальных сообществ на нарушенных землях (рис.3)

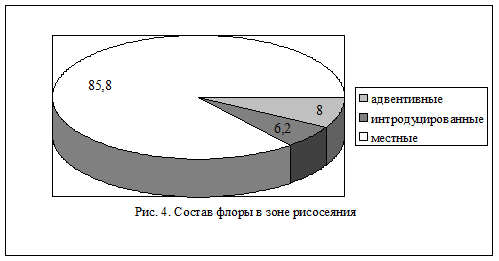

При анализе роли видов во флоре зоны рисосеяния установлено, что доля синантропных растений также значительна (индекс синантропизации достигает в среднем 41 %). В силу специфики условий в рисосеющей зоне процесс адвентизации флоры в ней не так ярко выражен (рис.4). Определенную тревогу вызывает занос в зону рисосеяния новых сорняков риса как из покрытосеменных (Monochoria korsakovii), так и из водорослей, что, очевидно, связанно с интенсивным обменом посевным материалом между селекционными центрами России и других государств. Особую научную и практическую ценность в рисосеющей зоне представляет литоральная растительность, фрагментарно сохранившаяся в ряде районов. Эта растительность образована сообществами Leymus sabulosus c участием Glycyrrhiza glabra, Elytrigia maeotica и некоторыми галофитами (Salicornia herbacea, Salsola tragus). В составе флоры встречается ряд ценных эндемичных таксонов, занесенных в Красную книгу Краснодарского края.

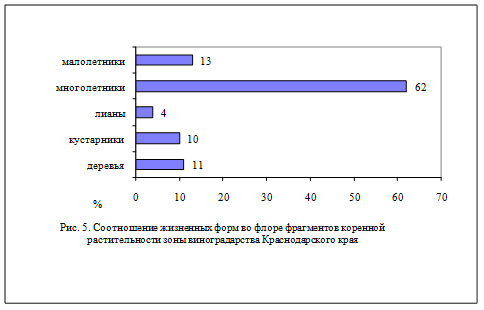

1.2.9.4. Зона виноградарства в основном занимает территорию Тамани, представленную в прошлом степными и лесными сообществами, площади которых значительно сократились (до 25-30 % территории) в связи с длительным интенсивным антропогенным воздействием. Для сообществ агрофитоценозов этой зоны характерно весьма ограниченное видовое разнообразие и высокий индекс синантропизации (50,8 %), что является отличительной особенностью растительного покрова техногенных ландшафтов; почвы характеризуются широким варьированием по плодородию, уровню щелочности, аэрации, содержанию глины и т.д. Особую ценность в зоне виноградарства представляют фрагменты нарушенных лесных, степных и луговых фитоценозов, являющиеся местами концентрации аборигенных видов, имеющих научное, практическое и эстетическое значение. Видовое их разнообразие довольно высокое, фитоценозы имеют весьма специфическую структуру, образованную растениями различных жизненных форм (рис.5).

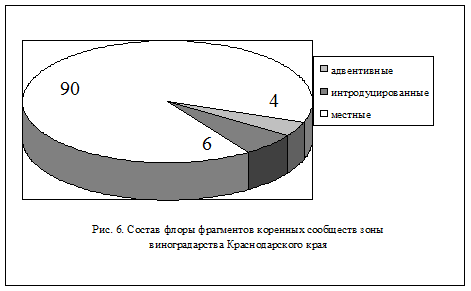

Индекс синантропизации растительности в этой зоне составляет в среднем 10 %, доля адвентиков и интродуцентов также невелика (рис. 6). В составе растительных сообществ встречаются охраняемые виды семейств Pinaceae и Liliaceae, а также пищевые и лекарственные виды семейства Rosaceae.

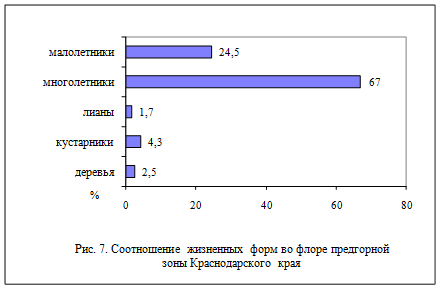

1.2.9.5. Предгорная зона включает предгорья Кавказского хребта и весьма длительное время использовалась для выращивания табака, садоводства и скотоводства. Почвы маломощные, весьма чувствительные к стрессовому давлению. Большинство лугово-степных сообществ данной зоны используется в качестве пастбищ, вследствие чего травостой местами изрежен, и общее проективное покрытие не превышает 50 %. Кроме того, практически повсеместно в сообщества внедряются типичные рудералы (например, Ambrosia artemisiifolia). Характерно появление в сообществах видов с колючими побегами, снижающими кормовое качество травостоя (p. Carduus, p. Cirsium). В составе сообществ высока доля сегетальных растений (около трети), представленных, в основном, малолетними видами. В составе сообществ высока доля сегетальных растений (около трети), представленных в основном малолетними видами (рис. 7).

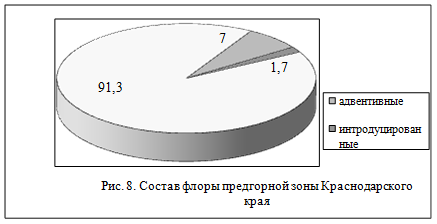

В горной части этой зоны сорно-полевые виды принимают меньшее участие в сложении фитоценозов; в их составе появляются редкие и лекарственные виды растений. В среднем индекс синантропизации флоры зоны составляет от 10 до 60% при весьма низком участии адвентиков и интродуцентов (рис. 8). Структура сообществ изучаемой зоны разнообразна и зависит от степени антропогенного воздействия на них: от простых маловидовых фитоценозов до разнообразных по видовому составу высокопродуктивных крупнотравных лугов. Большое значение для поддержания видового многообразия живых организмов имеют экотонные сообщества зоны, представляющие собой группировки деревьев и кустарников, среди которых немало ценных плодовых и лекарственных растений (роды Crataegus, Rosa, Prunus, Viburnum, Cornus).

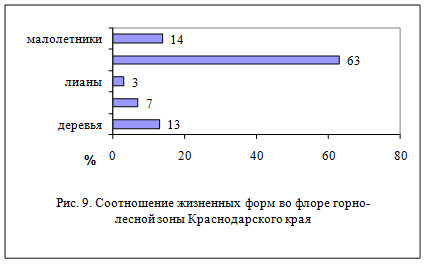

1.2.9.6. Горно-лесная зона характеризуется преобладанием лесных сообществ основных лесообразующих пород Северного Кавказа (около 60% территории). Почвы маломощные с высокой долей песка и щебня, а потому объективно очень быстро разрушающиеся при уничтожении растительного покрова. В соответствии со степенью использования территории варьирует видовое разнообразие и структура растительных сообществ. Спектр жизненных форм, представленных в сообществах, весьма обширен (рис. 9).

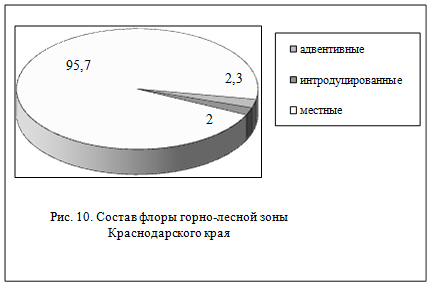

Антропогенное воздействие в виде рубок, прокладка дорог и разбивка садов благоприятствовало проникновению в измененные сообщества сегетальных и рудеральных видов. Индекс синантропизации достигает среднего уровня (16,2 %), изменяясь в пределах от 5,8 до 44,4%. Адвентивные и интродуцированные виды во флоре горно-лесной зоны существенной роли не играют в силу специфических условий экотопов (освещенность, кислотность почв, содержание питательных элементов) (рис. 10). Сравнительно мало в зоне представлены нарушенные в различной степени травянистые сообщества. Значительная часть территории, занимаемой лугово-степными фитоценозами, используется для заготовки сена и выпаса скота.

1.2.9.7. Рекреационная зона включает средиземноморские лесные и аридно-редколесные ландшафты, расположенные в западной части Черноморского побережья края и протяженные неширокой полосой от города Анапы до города Туапсе. Она занимает морские террасы и территории с холмистым и низкогорным рельефом эрозионно-тектонического генезиса до высоты 700–800 м. Низкогорные хребты сложены в основном карбонатным флишем верхне-мелового и палеогенового возраста, а уже четвертичные отложения, представленные коллюви-делювиальными суглинками с щебнем скальных пород, перекрывают коренные породы. Рекреационная зона характеризуется средиземноморским климатическим режимом – с ясным, сухим и теплым летом (средняя температура июля 22-24 о С), дождливой и относительно мягкой зимой (средняя температура января от 0 до +4 о С). Холодные воздушные массы вторгаются с северо-востока и заметно понижают температуру. В отдельных местах (например, район города Новороссийска) бывают сильные ветры (бора). Количество годовых осадков колеблется от 600–700 до 1200 мм, основная часть которых приходится на холодный период года. Реки в этой зоне короткие, порожистые, с паводками в основном в осенне-зимнее время. Почвы маломощные, перегнойно-карбонатные типичные, встречаются также бурые горно-лесные оподзоленные и горные коричневые.

Растительность представлена смешанными широколиственными лесами из дуба скального и пушистого с примесью грабинника, скумпии, кизила, жасмина, жимолости и др. Сухость лета определяет ксерофильный характер растительности. Встречаются растительные сообщества, близкие к средиземноморским, – шибляк, фригана. Вдоль побережья на вершинах хребтов произрастают можжевеловые редколесья и леса из сосны крымской, дуба и ксерофильных кустарников. Изредка между Новороссийском и Анапой в щелях (эрозионных врезах) встречается фисташка туполистная. Эта зона по своей первоначальной структуре, благодаря наличию реликтовых элементов и высокому эндемизму флоры, весьма уникальна. Основными факторами, вызывающими разрушение систем, являются рубки, пожары, распахивание земель, выпас, курортная застройка, рекреация, террасирование склонов.

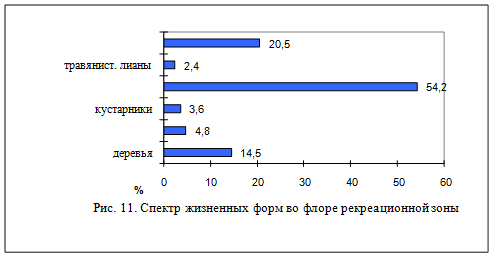

Вследствие своеобразия условий формирования (прилегающая крупная железнодорожная магистраль и побережье моря, варьирующий микрорельеф, длительное антропогенное воздействие) сообщества довольно разнообразны с точки зрения входящих в них систематических, экологических и хозяйственных групп растений. В спектре жизненных форм преобладают травянистые многолетники (54,2 %), широко представлены деревья (14,5 %). В связи с антропогенной нагрузкой малолетники также занимают одно из важных мест в спектре жизненных форм (20,5 %) (рис.11).

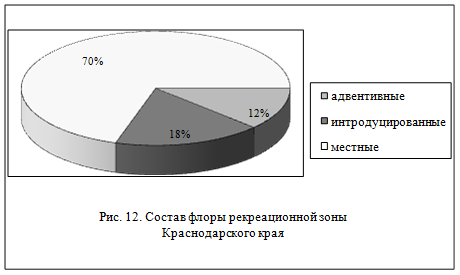

Менее половины растений обследованной территории отнесены к сегетальным и рудеральным (37,3 %). Активное в пространстве и времени освоение территории обусловило широкое распространение (около 20 %) во флоре инорайонных видов – адвентиков и интродуцентов (рис. 12).

В целом следует отметить, что основными признаками растительного покрова характеризуемой территории являются фрагментарность, неполночленность сообществ, а также стирание региональных особенностей. Сообщества, входящие в состав растительного покрова побережья, представляют собой серии сукцессионного ряда, часто достигающие стадии абсолютного сбоя. Особенности растительного и животного мира и почвенного покрова территории Краснодарского края в целом обусловливаются процессами синантропизации, довлеющими над всеми составляющими биотического блока, и процессами дегумусирования и абиотического загрязнения. Основными чертами специфичности растительного покрова территории Краснодарского края являются процессы синантропизации, наиболее выраженные в северной его части. Они проявляются в обеднении флоры, внедрении адвентивных элементов, упрощении структуры коренных сообществ или замене их менее продуктивными производными вариантами.

Источник