Семенное размножение цветочных культур

В настоящем учебнике рассматривается семенное размножение культур только при получении цветущей, декоративной продукции на продажу.

К области цветоводства относится и семеноводство декоративных культур – получение семян, из которых в последствие выращивается цветочная продукция.

Семеноводство

Огромная специфическая отрасль, со своими селекционными, агротехническими и технологическими принципами и приемами. В рамках данного учебника ее невозможно рассмотреть в достаточной степени.

В процессе размножения семенами культур на продажу важными элементами являются кондиции семян, предпосевная подготовка семян, сроки и способы посева семян, уход за молодыми растениями.

Кондиции семян определяются такими показателями, как чистота, всхожесть, энергия прорастания, хозяйственная годность, которые должны быть указаны в сертификате или паспорте в соответствии с ГОСТом.

Чистота семян определяется по весовому соотношению в образце семян данного вида или сорта и примеси семян других растений и мусора различного характера. Это соотношение определяется в процентах.

Всхожесть семян и энергия прорастания проверяется проращиванием семян на специальных подложках или растильнях. Для этого отбирается 100 штук семян (крупных 50 штук), за которыми наблюдают каждый день, и подсчитывают количество проросших семян.

Общее количество нормально проросших семян составляет процент всхожести от всех положенных на проращивание. Одновременно со всхожестью определяется энергия прорастания семян, т. е. динамика появления всходов по дням.

Проращивание повторяется в 3-4 повторностях; если две повторности из четырех отличаются более чем на 10 %, проращивание повторяют. Анализ всхожести проводят обычно от 10 до 28 дней. Для семян с твердой оболочкой (люпин, фасоль) определяют жизнеспособность.

Для определения жизнеспособности семян применяют биохимические методы, основанные на использовании различных веществ для окрашивания зародышей (индигокармин, метиленовый голубой, креозоловый красный, нейтральнокрасный и др.).

Все красители окрашивают только неживые семена, а всхожие остаются неокрашенными. Соли химических веществ (тетразола), наоборот, окрашивают лишь живые ткани в красный цвет.

Кроме того, при определении всхожести семян используют биофизические методы — первичный электрический потенциал, флуоресценцию, контрастную рентгенографию.

Хозяйственную годность семян определяют как произведение показателей всхожести и чистоты, поделенное на 100.

Методы выявления посевных качеств семян цветочных культур

Определяются ГОСТ 24933.1 — 81 — 24933.3 — 81. По результатам определения посевных качеств семена относят к первому, второму или третьему классу в соответствии с ГОСТ 12260—81 (для однолетних и двулетних культур) и ГОСТ 1420—81 (для многолетних культур).

Важным показателем качества является масса 1000 штук семян: чем полнее и крупнее семена, тем, как правило, зародыш в них лучше развит, семена более здоровые и из них вырастают лучшие растения.

По размерам семена декоративных травянистых растений очень различаются — так, у бегонии всегда цветущей и клубневой в 1 г содержится 70000-150000 семян, у лобелии — 20000-50000, у львиного зева — 6200-8000.

У виолы Витрокка — 800-1000, у гвоздики Шабо, Гренадин, Геддевиги и бородатой — 550-750, у календулы — 90-150, у люпина — 10-60, у душистого горошка и настурции — 6-10.

Подготовка семян к посеву

Подготовка семян к посеву проводится с разными целями. Чаще всего она бывает направлена на ускорение прорастания семян, но ее воздействие оказывает влияние и на другие этапы развития и роста растений.

Способы обработки семян при подготовке к посеву следующие:

- обработка высокими температурами (до 30°С) сухих семян;

- обработка переменными температурами влажных семян;

- намачивание;

- обработка растворами микроэлементов;

- стратификация;

- скарификация;

- обработка различными протравителями от вредителей и болезней.

Воздушно-тепловое прогревание семян эффективно для культур с растянутым (вербена, табак, портулак, арктотис) или продолжительным (настурция, календула, львиный зев, эшшольция, рудбекия) периодом покоя. Прогревание можно проводить на солнце в течение 3-5 дней, рассыпав семена тонким слоем.

Обработка влажных семян переменными температурами возможна для холодостойких культур (душистый горошек, флокс Друммонда, астра китайская и астры многолетние, гвоздика Шабо) и заключается в следующем.

Намоченные в течение 12 ч семена помещают на 12 ч сначала в холодильник с температурой от -2 до О °С, а затем выдерживают при 18-20 °С до их наклевывания; наклюнувшиеся семена сразу, без подсушивания, высевают.

Обработка намоченных семян переменными температурами оказывает положительное влияние на цветение астры китайской, тагетесов, флокса Друммонда, сальвии, гвоздики Шабо, виолы.

Намачивание перед посевом проводят для труднопрорастающих семян. Для ускорения прорастания семена с твердой оболочкой (душистый горошек, фасоль огненно-красная, люпин, настурция, ипомея и др.) опускают в воду в марлевых мешочках.

Мелкие и средние семена намачивают в течение 6-12 ч, крупные — 24 ч. Воду меняют дважды в сутки; намачивание прекращается, когда появляется пена, которая показывает, что в семенах начался процесс перехода крахмала в сахар, необходимый для прорастания семян.

После намачивания семена чуть подсушивают, чтобы они рассыпались, и высевают. Высокий эффект дает намачивание семян в течение 12-24 ч в растворе солей микроэлементов (%):

При этом эффективность отдельных микроэлементов тем заметнее, чем беднее конкретная почва данным элементом. Так, на почвах Нечерноземья в России, которые бедны молибденом, этот микроэлемент усиливает декоративность душистого горошка; бор и цинк повышают зимостойкость двулетников.

Наряду с микроэлементами применяют намачивание семян в растворах биологически активных веществ, в частности ГК3 (гибберелловой кислоты). Этот метод эффективен для семян фрезии, купальниц, петунии гибридной, периллы, монарды, молюцеллы.

Стратификация семян

Стратификация семян — это продолжительное выдерживание набухших семян при низкой температуре для облегчения прорастания семян с толстой оболочкой. Для семян травянистых культур срок такой обработки составляет в большинстве случаев 0,5-2 месяца, иногда — до 3 месяцев, при температуре 0-5 o С.

Используют холодную стратификацию для семян аквилегии гибридной, колокольчиков персиколистного и круглолистного, ирисов, наперстянки, примул, периллы, люпина, лилии (одноцветной, золотистой, кудреватой) и др.

Скарификация семян

Скарификация — нарушение плотной или твердой оболочки семян механическим повреждением: надпиливанием, подрезанием, перетиранием с гравием или крупным песком — применяется для семян канны, люпина, безвременника, стрелиции и др.

Для улучшения всхожести семян перспективен заводской способ предпосевной подготовки семян — дражирование, т.е. заключение семян в оболочку специального состава, повышающего посевные качества семян и защищающего семена от различных заболеваний.

Для защиты растений от многих болезней, которые передаются с семенами (альтернариоз, фузариоз, вертицеллезное увядание, фитофтороз, бурая гниль, черная ножка, септориоз, аскохитоз и др.) за 1-2 месяца до посева проводят протравливание семян ТМТД (5 г на 1 кг семян).

Фентиурамом (4-6 г на 1 кг семян) или АПС (активатор прорастания семян) и бактофосфином. Обработку биопрепаратами проводят в день посева в течение 2—3 ч, после чего семена подсушиваются в тени до сыпучего состояния.

Сроки и способы посева

Сроки посева семян зависят от биологии растения, срока высадки в грунт и типа культивационного помещения. В зависимости от длительности вегетативного развития растений и от климатических условий цветочные культуры выращивают рассадным или безрассадным способом.

Все цветочные культуры по их отношению к пониженным температурам воздуха делятся на три группы:

- выносливые, или холодостойкие, выдерживают повторные заморозки; весной можно высевать в открытый грунт или высаживать их рассаду за 2—4 недели до последнего заморозка (львиный зев, календула, виола, флокс Друммонда, хризантема корейская и др.); некоторые культуры этой группы можно высевать под зиму;

- полувыносливые могут переносить случайные легкие заморозки, их неопасно высевать или высаживать в дни последних заморозков (агератум, бальзамины, вербена, лобелия, настурция, петуния, портулак, тагетесы, целозия, цинния);

- теплолюбивые погибают от любого незначительного понижения температуры до -0,5 o С (ипомея, сальвия, фасоль огненно-красная, георгина культурная, бегония).

Все теплолюбивые, большая часть полувыносливых и холодостойкие виды с длительным периодом вегетации (астра, львиный зев, левкой, гвоздика Шабо) почти везде выращивают рассадным способом.

Ранние посевы в феврале—марте проводят в теплицах, семена высевают в ящики с последующими пикировками. Средние (конец марта) и поздние (апрель) посевы можно проводить в парниках с последующими пикировками.

Посевы проводят рядками с маркировкой мест размещения семян или вразброс. Нормы посева, которые зависят от размеров и весовых характеристик семян, для отдельных видов следующие (г/м 2 ):

- виола — 2-3,

- незабудка — 0,5,

- гвоздика турецкая — 5,

- флокс Друммонда — 0,2,

- петуния — 0,02,

- львиный зев — 0,5,

- тагетес — 25,

- календула — 40.

Посевы мелких семян вразброс проводят в ящики, горшки, плошки с помощью специальных ручных сеялок, непосредственно с руки, с изогнутого картона, из пакета.

Искусство посева состоит в правильном, равномерном распределении семян по поверхности почвы, для чего очень мелкие семена смешивают с сухим песком или почвой, а семена темной окраски (например, львиный зев) смешивают с мелко толченым мелом.

При посеве мелких семян, например лобелии и бегонии, землю в ящике или плошке не заделывают, а лишь слегка прижимают доской к субстрату. При посеве крупных семян землю в ящиках чаще всего маркируют и в образовавшиеся ямки опускают семена.

При этом глубина ямок должна соответствовать размеру семян, чтобы при посеве в расклад семена не оказались недопустимо заглубленными. Посеянные вразброс и по маркеру семена засыпаются сверху слоем просеваемой через сито легкой садовой земли, причем толщина слоя не должна превышать тройную толщину семени.

Перед посевом почва в ящике должна быть уплотнена с помощью легкой трамбовки и хорошо увлажнена. Почва, покрывающая семена, должна быть увлажнена с помощью ручного опрыскивателя.

Посев семян в оранжерее и получение рассады используют при выращивании цветочных культур для цветников, расположенных на важных объектах озеленения, куда растения высаживаются, как правило, уже цветущими.

Грунтовые посевы цветочных культур возможны в цветниках лесопарков и придомовых участков, в насаждениях ограниченного пользования. Сроки, а также способы посева и культивирования описаны в разделе, посвященном выращиванию летников (см. гл. 6).

Семенами, как отмечено ранее, размножаются и культуры закрытого грунта — цикламен, цинерария гибридная, кальцеолярия и др. Технология их размножения приведена при описании конкретных культур.

Источник

Почвы и субстраты при выращивании декоративных растений. Гидропонный способ выращивания растений

1. Почвы и садовые земли.Выращивание декоративных растений на природных почвах ведется в цветниках, в производящих грунтовые многолетники и семена декоративных растений хозяйствах, на коллекционных участках. Однако природные почвы по своим физическим и химическим свойствам могут быть недостаточно благоприятны для растений и требуют улучшения качества — объемной массы, кислотности, прогреваемости, содержания элементов питания. Для этого используют различные садовые субстраты с необходимыми качествами или так называемые натуральные садовые земли и удобрения. Таким образом, для натуральных почв в цветоводстве используют специально приготовленные субстраты (садовые земли), причем применяют их в довольно больших объемах (от 80 до 180 т на 1 га), в зависимости от вида растений.

Еще шире используют садовые земли при выращивании цветочных культур в закрытом грунте — в оранжереях, парниках, рассадниках, где доля естественной почвы бывает очень небольшой. В закрытом грунте в значительных объемах используют «искусственные» минеральные вещества, такие, как керамзит, гранит, цеолиты, минеральная вата и др. Роль последних возрастает все больше во всем мире, так как получать натуральные садовые земли все сложнее из-за растущих объемов производства и природоохранных соображений (в отношении мха, вересковой и хвойной подстилки). Кроме того, искусственные субстраты менее загрязнены микрофлорой, чем натуральные земли, и позволяют выращивать более здоровый материал.

Естественные садовые земли различны по своим физическим и питательным качествам. Это объясняется тем, что декоративным растениям нужны почвы, отличающиеся кислотностью, рыхлостью и др.

Так, по отношению к кислотности почвы растения группируются следующим образом:

— цикламен, фуксии, хризантемы, папоротники, пеларгонии требуют кисловатых почв;

— азалия, вереск, гортензия, камелия, рододендроны требуют кислых почв;

— примула обратноконическая требует слабокислых, нейтральных или слабощелочных почв;

— аспарагус, гвоздики, лилии, цинерарии требуют щелочных почв.

По требованиям к рыхлости и легкости почв растения группируются так:

— легкие земли нужны растениям с мочковатой корневой системой — комнатным, тепличным, молодым пальмам;

— средние земли необходимы быстрорастущим растениям — гелиотропу, пеларгонии, фуксии и др.

Но вообще всем растениям закрытого грунта нужны земли с объемным весом менее 1 г/см 3 , так как более тяжелые земли при частом поливе сильно уплотняются, условия роста корней ухудшаются и растения должны чаще переваливаться (пересаживаться с комом в посуду большего размера), что увеличивает затраты труда.

В настоящее время в цветочных хозяйствах применяют четыре (основные) садовые земли: дерновую, перегнойную (или компостную), листовую и торфяную (вересковую и хвойную, где это возможно) землю.

1. Дерновая земля заготавливается с участков с хорошим злаково-клеверным травостоем, с глинистой и суглинистой почвой. Ее нельзя заготавливать на заболоченных участках и на кислых подзолах. Толщина дернины 8 — 15 см, ширина — 20—30, длина — 30—50 см. Дернину складывают послойно в штабеля, трава к траве. Длина штабеля произвольна, ширина — до 1,5 м, высота — 1 — 1,5 м. Между слоями дернины закладывают навоз и известь, ускоряющие разложение органических остатков и обогащающие землю азотом. Наверху штабеля делают желобок для скопления влаги.

Заготавливают дернину летом и ранней осенью, когда развившийся травостой еще не образовал семена (лучше всего — в июле). За лето штабеля не менее двух раз перемешивают с помощью бульдозеров и поливают водой для ускорения разложения дернины. На второй год перемешивание продолжают, и к осени второго года земля бывает готова. Осенью дерновую землю убирают в землехранилища. Оставлять ее второй год под открытым небом нельзя, так как корни сгнивают и земля теряет свою упругость, пористость и становится бесструктурной. Дерновая земля — тяжелая (объемная масса 1,2 — 1,5 т/м 3 ). Использовать ее можно в течение 2 — 3 лет, затем она становится непригодной для посадок. Дерновая земля без примесей используется для горшечной культуры однолетников (гвоздик, левкоев, герани) и для укоренения черенков клейнии, эхеверии, мезембриантемума, герани, загнивающих в гумусовой земле, а также для цитрусовых и пальм.

2.Перегнойная земля получается из перепревшего парникового навоза, который осенью складывают в штабеля, как и дернину, и в течение 1—2 лет готовят с помощью перемешивания. Перегнойная земля — основной поставщик азота. В зависимости от навоза перегнойная земля может быть тяжелой (коровий навоз) или легкой (конский навоз), объемная масса ее колеблется от 0,5 до 0,8 т/м 3 . В чистом виде перегнойная земля не применяется. Вместо перегнойной используется компостная земля, которая получается от перегнивания в течение 2—3 лет различных остатков животного или растительного происхождения. Для обеззараживания в компостную землю в процессе ее подготовки добавляют известь. Компостную землю из растительных остатков применяют для посевов летников (кроме астр, левкоя, гвоздики, бегонии).

3.Листовая земля получается из листьев деревьев; листья клена, липы, вяза — наилучший материал для ее приготовления. Листья дуба и ивы непригодны для получения листовой земли из-за высокого содержания в них дубильных веществ. Листовая земля легкая, ее объемная масса 0,4—0,6 т/м 3 . Для получения земли листья сгребают осенью или весной в кучи, затем, по мере гниения и уплотнения, — в штабеля, где они перепревают в течение двух лет. Пока листья лежат рыхло, их нужно уплотнять и поливать, чтобы процесс разложения проходил быстрее. На второй год листовую массу перелопачивают 2—3 раза, поливают навозной жижей, с которой вносятся бактерии, ускоряющие разложение. При разложении листьев накапливаются кислоты, тормозящие этот процесс, поэтому необходима нейтрализация смеси известью, которая вносится в количестве 0,5 кг на 1 м 3 . Листовая земля используется: для посевов семян в ящиках; как основа смесей для примулы, цикламена, антуриума, бегонии, глоксинии, камелии, цинерарии; для выращивания однолетников (левкоя, гвоздики, бегонии) в горшках; как заменитель вересковой земли в смеси с торфом и песком (2:3:1 или 2:4:1).

4.Торфяная земля готовится из торфа верховых и низинных болот и из торфяной крошки. Торф в смеси с навозом и известью складируется в штабеля высотой 40 — 60 см. Процесс подготовки грунта происходит в течение 2 лет и включает периодические перелопачивания и полив навозной жижей. Навоз и известь повышают питательность торфяной земли, в процессе подготовки кислотность торфа уменьшается. Торфяная земля легкая, ее объемная масса — 0,4—0,6 т/м 3 .

Торфяная земля используется: для выращивания гортензий, азалии, камелий, рододендронов, орхидей и папоротников; для посева мелких семян.

Все готовые садовые земли хранят в закрытом помещении, в специальных землехранилищах. Из них по мере необходимости готовят нужную садовую смесь, которая в зависимости от соотношения компонентов может быть тяжелой, средней или легкой.

Состав земляных смесей

| Земляная смесь | Соотношение садовых земель (по объему) | |

| дерновая | перегнойная или листовая | песок |

| Тяжелая Средняя Легкая |

Естественные земляные смеси перед использованием необходимо дезинфицировать, проводя пропаривание грунта.

2. Естественные субстраты.Из естественных субстратов в цветоводстве применяют: торф, древесные опилки, дробленую кору, соломенную резку. Торф используют и для приготовления субстратов. Для этого верховой сфагновый торф со степенью разложения 10—25 % проветривают, измельчают и известкуют. Способность адсорбировать питательные элементы и постепенно отдавать их растениям делает его одним из лучших влагоемких субстратов. При использовании торфа учитывают, что из-за малой плотности (0,16—0,2 г/см 3 ) масса торфа в определенном объеме (горшок, стеллаж, котлован) в 8 — 10 раз меньше, чем масса земли с плотностью 0,8 г/см 3 . Чтобы в этих объемах было равное количество питательных элементов, в торф надо добавлять в восемь раз больше подвижных питательных элементов, чем в почву.

В значительно меньшем количестве применяют переходный и низинный торф. Однако для нашей страны использование этого торфа, имеющего высокую степень разложения, под цветочные культуры весьма актуально, поскольку запасы его на нашей территории больше, чем верхового торфа. За рубежом (Германия) из низинного торфа получают стандартный субстрат гумозоиль. Для субстратов, приготовленных из низинного торфа, требуется главным образом внесение азота (100—120 мг/л) и микроэлементов.

В отличие от верхового, переходный и низинный торф нельзя применять без специальной обработки, поскольку он имеет высокую степень оседания (уплотнения) и плохо намокает.

Специально подготовленный низинный торф чаще всего смешивают с верховым торфом в соотношении от 3:7 до 7:3, а затем добавляют в смесь до 15 % глины (по объему). В последние годы вносят и другие добавки: перлит, вермикулит, древесную кору, минеральную вату.

Дробленую кору деревьев и древесные опилки также широко применяют как источник органических компонентов. Опыт США, Норвегии, Финляндии и других стран доказал возможность использования субстратов на основе древесной коры сосны, пихты, лжетсуги (в первую очередь для орхидей). Кору хвойных пород перед употреблением компостируют, а измельченную кору бука используют как заменитель торфа (Германия). Из смеси коры сосны и ели в процессе компостирования готовят лигнострат, а при добавлении бумажной пульпы — биострат.

Некомпостированную кору использовать нежелательно, поскольку в первое время в субстрате, содержащем некомпостированную кору, происходит энергичное поглощение азота микроорганизмами, разлагающими кору. Поэтому в такой субстрат необходимо вносить азотные удобрения в повышенных дозах, что может вызвать угнетение растений.

Субстрат из древесной коры на 60—70% (от объема) должен состоять из частиц размером до 0,6 мм. На субстрате такого состава растения растут так же хорошо, как на верховом торфе.

Компостированную древесную кору (10—30 кг/м 2 ) используют в качестве добавки в почву, которая придает почве рыхлость, делает ее более теплой, что способствует лучшему образованию и развитию корней растений.

Для приготовления компоста кору измельчают (дробят), чтобы получить субстрат с частицами размером 1 — 5 см. На 1 м 3 субстрата вносят 2 кг извести, 2,5—4 кг мочевины и 1 — 2 кг двойного суперфосфата. Эту смесь компостируют в буртах в течение 3—5 месяцев летом и 6 —7 месяцев зимой, поддерживая влажность 60-70% НВ.

В процессе компостирования или при внесении компоста в почву вторично добавляют в субстрат минеральные удобрения, кг/м 3 : аммиачную селитру — 0,7—0,9, двойной суперфосфат — 0,3—0,5, сульфат калия — 0,6—0,7, сульфат магния — 0,2, а также известь до нужной реакции. Компосты из коры хвойных пород и смесь коры хвойных и лиственных пород вносят почвенные смеси в разных соотношениях, но при обязательном добавлении минеральных удобрений.

Смесь коры, дерновой земли и верхового торфа в соотношении (по массе) 1:1:1 готовят за два месяца до использования под гвоздику и горшечные культуры.

В нашей стране в качестве рыхлящего компонента свежие опилки хвойных и лиственных пород применяют, например, при выращивании роз (слой 28 — 35 см перекапывают с почвой), гиппеаструма и хризантемы. Хвойные опилки плотностью 0,2 — 0,3 г/см 3 содержат, %: азота 0,1—0,4, фосфора 0,15 — 0,35, калия 0,07 — 0,13. В опилках лиственных пород содержание азота и калия выше.

Опилки придают субстрату благоприятные физические свойства, но в них наблюдается недостаток азота, поскольку этот элемент активно используется в процессе гниения микроорганизмами, разрушающими опилки. Через 2—3 месяца, когда опилки перегнивают, биологически закрепленный азот становится доступным для растений. При использовании опилок как составной части субстрата к ним добавляют азотные удобрения в дозе 300— 400 г на 1 м 3 опилок. Если долю опилок увеличивают до 50—60 % общего объема субстрата, дозу азота повышают до 500 г (например, добавляют 1,6 кг/м 3 аммиачной селитры).

В тяжелые почвы в качестве рыхлящего материала можно вносить соломенную резку (частицы размером 10—15 см) из расчета 1—1,5 кг/м 2 с одновременным добавлением 20—30 г/м 2 аммиачной селитры, так как солома вызывает сильное биологическое закрепление минерального азота. Солома обогащает почву органическим веществом и питательными элементами, так как она содержит 0,5 % азота, 0,25 % фосфора, 0,8 % калия и микроэлементы. Солому (свежую или полуперепревшую) применяют также в качестве биотоплива, настилая слоем 10 см на дренаж, что способствует созданию оптимальной температуры в прикорневой зоне растений.

Одна из распространенных добавок к почве — песок крупнозернистый речной или озерный (0,5 — 1 мм). Его используют для придания смеси пористости, насыпают на дно емкости в качестве дренажа, применяют при черенковании растений. Перед использованием песок хорошо промывают водой. Плотность крупнозернистого песка — 1,5 — 1,6 г/см 3 .

Все указанные добавки рыхлят почву, делают ее влаго- и воздухоемкой, что особенно важно при выращивании многолетних культур (розы, гвоздики, каллы), поскольку плотность почвенной смеси должна быть менее 1 г/см 3 (плотность естественной почвы равна 1,2-1,5 г/см 3 ), причем показатель 0,81 г/см 3 допустим только для субстратов, содержащих черноземную почву с большой емкостью поглощения катионов. Даже к тучным черноземам, обладающим высоким плодородием, необходимо добавлять рыхлящие компоненты, снижая их плотность. В противном случае при обильных поливах корни растений будут испытывать недостаток кислорода.

По плотности оранжерейные субстраты (грунты) делят на рыхлые (0,1 — 0,4 г/см 3 ), средние (0,5 — 0,7 г/см 3 ), уплотненные (0,8 — 1 г/см 3 ) и плотные (более 1 г/см 3 ). Для хорошего развития растений количество воздуха в субстрате должно составлять не менее 15-20 %, общая скважность – 50-60 %.

3. Искусственные субстраты.В качестве субстратов в цветоводстве применяют керамзит, вермикулит, перлит, иониты, цеолиты.

Керамзит — круглые гранулы с гладкой, оплавленной, мало подверженной химическим воздействиям поверхностью. Керамзит получают из бескарбонатных глин путем обжига при температуре 1200 °С и применяют как теплоизолятор в строительстве. При использовании в гидропонных теплицах гранулы керамзита разбивают (их внутренность пористая), чтобы увеличить емкость субстрата.

Со временем керамзит засоряется не только легкорастворимыми, но и труднорастворимыми солями. Кроме того, через 7—8 лет в нем накапливаются фенолкарбоновые кислоты и еще более токсичные вещества неизвестной природы. Появление токсичных веществ неизвестной природы считается следствием накопления в керамзите корневых остатков и ила, способствующих переувлажнению и созданию анаэробных условий среды. Кроме того, сам керамзит со временем разрушается, из-за чего ухудшаются его водно-воздушные свойства. По истечении 3 — 7 лет использования керамзит необходимо очищать и промывать, после чего его можно использовать повторно. Очистка от корней и илистых частиц проводится с помощью просеивания через грохот и затопления водой снизу в котловане. Промывку проводят 5%-м раствором аммиака, который очищает субстрат от фенолкарбоновых кислот.

Пригодность керамзита к повторному использованию определяется следующим образом: 100 г керамзита заливают 500 мл 1%-й соляной кислоты и через 5 суток определяют состав вытяжки. Керамзит считается пригодным, если в растворе обнаружено не более 50 мг Са, 100 мг А12О3, 20 мг Mg, 4 мг Na и 7 мг К.

Вермикулит — светлая гидрослюда, состоящая из тонких слоистых пленок, которая представляет собой комплекс силикатов алюминия, магния и железа. При температуре 250—350 °С субстрат вспучивается и увеличивается в объеме в 18 — 25 раз. Этот материал воздухо- и влагоемкий; с плотностью 0,15 г/см 3 и влагоемкостью 300—400 %. Для создания благоприятных водно-воздушных условий полив вермикулита должен быть редким и умеренным. Получают вермикулит из Ковдорского (Кольский полуостров) и Потанинского (Урал) месторождений. Потанинский вермикулит лучше, так как содержит меньше окиси магния и алюминия, чем ковдорский. Кроме того, ковдорский вермикулит имеет щелочную реакцию.

Перлит — это вулканическое стекло, содержащее много (72—76%) кремнезема, окислы калия, натрия, алюминия, железа. При высоких температурах субстрат вспучивается, увеличивается в объеме и приобретает пористую структуру. Плотность перлита — 0,4 г/см 3 . Он имеет высокую адсорбционную способность и влагоемкость 700—800%, однако быстро меняет состав питательного раствора, поэтому работать с перлитом нужно осторожно. В основном перлит используют для укоренения черенков. Увлажняют перлит часто.

Ионитные субстраты представляют собой гранулированные (диаметр гранул 1 — 3 мм) либо волокнистые полимерные смолы темно-желтого или коричневого цвета, нерастворимые, но сильно набухающие в воде. Они электрозаряжены, благодаря чему удерживают противоположно заряженные частицы питательных элементов, которые могут обмениваться на другие, находящиеся в среде ионы, в том числе и на продукты метаболизма корней. Ионообменные субстраты насыщают питательными элементами в необходимых пропорциях.

Иониты — своеобразная модель почвенного поглощающего комплекса. Они сочетают в себе обменную форму питания почвы и достоинства метода гидропоники — обеспеченность нужным уровнем питания, прочность структуры и высокую воздухообеспеченность. Ионитные субстраты нужно поливать, подавая воду снизу. Срок их годности — 3—4 года, после чего их регенерируют, насыщая калием и азотом.

Ионитные субстраты целесообразно использовать для укоренения черенков, особенно в смеси с влагоемкими субстратами (перлит, вермикулит, опилки) в соотношении 1:1, так как более половины воды в ионитных субстратах находится в связанном состоянии (набухание), легкоподвижной воды в них мало (18 — 20%).

Цеолиты — осадочные и вулканогенно-осадочные породы, алюмосиликаты, способные селективно выделять и вновь впитывать различные вещества (воду, обменные катионы). Полезными компонентами цеолитов являются клиноптиломит и гейландит, которых должно содержаться в породе не менее 50 %. Для использования в качестве субстрата наилучшими являются цеолиты с размером частиц:

0—5 мм (60% по объему) и 5—10 мм (40%);

1 — 3 мм (70% по объему) и 3 — 10 мм (30%).

Цеолиты (30 % по объему) используются как добавки к субстратам.

Для укоренения черенков можно использовать гидрополимеры, в которых накапливается много воды. Субстрат для черенков с участием гидрополимеров состоит из 1000 г промытого песка и 50 г сухого полимера; он может вобрать в себя до 10 л воды. Такой субстрат можно насытить питательными растворами регуляторов роста (5 мг гетероауксина на 1 л воды; 1 г «Корневина» на 1 л насыщенных водой гранул). Субстраты с гидрополимерами можно использовать и для комнатных растений, поливая 1 раз в 10— 15 дней, а при насыщении удобрениями (комплексное удобрение АVA — 5 кристаллов на смесь насыщенных водой гранул, песка и торфа) не подкармливать целый год.

Распространено выращивание цветочной продукции на минеральной вате, которая выпускается промышленностью стройматериалов и в перспективе является неиссякаемым субстратом Преимущества минеральной ваты велики: она стерильна, дает возможность обеспечить растения сбалансированным питанием, имеет малую объемную массу (пористость 95—97%) и высокую влагоемкость (до 90 %). Использование минеральной ваты исключает такой трудоемкий этап, как приготовление смесей, а ее замена занимает мало времени за 2 недели можно заменить ее на площади оранжереи в один гектар.

Реакция у разных марок минеральной ваты щелочная. Прогрев корнеобитаемого слоя более быстрый, чем у торфа.

За рубежом на матах из минеральной ваты выращивают овощные культуры и цветочные растения — гвоздику, маточники хризантемы и бегонии, пуансеттию, герберу, каланхоэ, фикус, виноград.

Минеральную вату можно использовать 3 года в виде матов высотой 5—10 см или кубиков (для черенков) размером от 4×4 см до 10×10 см той же высоты.

При использовании минеральной ваты нужно иметь в виду, что распространение болезней в ней более быстрое, чем в органических субстратах, но бороться с ними на минеральной вате легче, и для борьбы требуются более низкие концентрации химикатов.

4. Оранжерейные субстраты.Эти субстраты классифицируют по содержанию органического вещества: до 10 % — низкое, до 30 % — пониженное, 30—60% — среднее, более 60% — высокое.

Наиболее доступный органический компонент для составления субстратов торф. В чистом виде, как отмечалось выше, его используют в оранжереях только при степени разложения до 20 % с добавлением удобрений. При большей степени разложении его смешивают с другими компонентами — почвой легкого механического состава, перегноем, древесными опилками или корой, соломенной резкой.

Для составления почвенных смесей под цветочные культуры используют обычно перегной или полуперепревший навоз, который содержит большое количество различных макро- и микроэлементов. Каждая тонна навоза (с учетом коэффициента усвоения) приравнивается к количеству азота, внесенного с 1,5 кг аммиачной селитры, фосфора — с 4 кг простого суперфосфата, калия — с 4,5 кг хлорида калия.

При подготовке смесей на основе окультуренной, но тяжелой почвы добавляют до 50 кг/м 2 навоза (слой почвы не менее 60 см). При использовании почвенной смеси с большим содержанием органического вещества дозу навоза уменьшают. Избыточное количество навоза может привести к снижению содержания в почве таких элементов, как марганец и бор, что отрицательно действует на растения.

5. Гидропонный метод выращивания цветочных культур

Метод выращивания цветочных культур на неземляных субстратах называют гидропонным (гидропоника). Он включает два способа: 1) собственно гидропонику — выращивание растений без субстрата (водная культура и аэропоника, или на маловлагоемких субстратах (гравии, керамзите, гранитном щебне и др.), независимо от вида маловлагоемкого субстрата, этот способ называют гравийной культурой; 2) выращивание растений на влагоемких субстратах — различном торфе и смесях вермикулита с маловлагоемкими субстратами (керамзитом, гравием) в отношении 1:3 1:5 по объему.

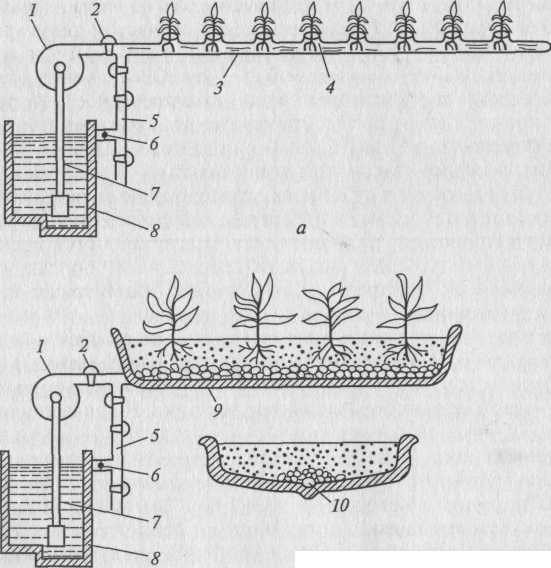

Аэропонный способ основан на принципе: прилив -отлив. Вдоль теплицы проложены пластиковые трубы. В каждой из них на определенном расстоянии один от другого имеются небольшие отверстия, в которые вставлены решетчатые полиэтиленовые стаканчики для растений. В стаканчиках с растениями земли нет, а корни опущены в питательный раствор, который подается по трубам. Часть времени корни растений находятся в питательной среде, а часть — в кислородной «ванне», когда под строгим контролем автоматики к корням подается воздух.

а — аэропонный способ; б — гидропонный способ;

1-центробежный насос; 2-клапан подачи раствора; 3-пластиковая труба; 4- стаканчик для растений; 5-сток раствора; 6-возврат раствора; 7-всасывающий патрубок; 8-бак для раствора; 9-стеллаж; 10-дренажная полутруба

Для гравийной культуры требуется строительство специально оборудованных оранжерей, однако этот метод исключает некоторые трудоемкие процессы, необходимые при работе с землей (например, прополку), и позволяет внедрить полную механизацию и автоматизацию процессов ухода за растениями. Для гравийной культуры в бесстеллажных оранжереях устраивают котлованы глубиной 40 см, стенки и дно которых бетонируют. Бетон покрывают слоем специального лака, чтобы раствор не соприкасался с бетоном и не подщелачивался. В котлован насыпают три слоя субстрата: нижний — 10-сантиметровый слой из частиц диаметром 3-3,5 см, средний — 10-сантиметровый из частиц диаметром 1 — 2 см, верхний — 20-сантиметровый слой, в который высаживают растения, из частиц диаметром 0,2 — 1 см. Обеспечение растений питательными элементами и водой автоматическое — путем наполнения котлована снизу раствором на несколько минут. В период роста цветочных культур раствор подается каждые 4 ч (6-7 раз в сутки), в период покоя растений (зимой) — 1 — 2 раза в день.

На маловлагоемких субстратах целесообразно выращивать многолетние растения: розы, каллу, аспарагус Шпренгера, хризантему и однолетние растения (левкой, душистый горошек). Для гравийной культуры непригодны содержащие карбонаты и легко разрушающиеся субстраты — известняки, диоритовый щебень, сланцы, песчаники.

Для применения влагоемких субстратов не требуется создание специальных оранжерей. Почвенную смесь в котлованах, на стеллажах или в горшках просто заменяют субстратом. Лучший субстрат — верховой слаборазложившийся торф. На влагоемком субстрате, который заменяют каждые 2 — 3 года, очень хорошо растут однолетники (левкой, горошек душистый), калла и гвоздика ремонтантная. Урожайность гвоздики при выращивании гидропонным методом на торфе повышается на 18 %. В указанные субстраты подаются растворы, которые готовятся один раз в 2-3 месяца и периодически (через 7-15 дней) корректируются. В холодное время года раствор подогревают до 20-25 °С.

Раствор должен иметь слабокислую реакцию (рН 5,5-6,5), так как в нейтральной и щелочной среде железо выпадает в осадок и становится недоступным для растений. Для устранения хлороза применяют хелаты — железосодержащие органические соединения, содержащие железо в растворе в подвижном состоянии и при рН 7,0. Препарат Fe-ДТПА вносят в раствор 1 раз в месяц в количестве 300 — 500 мл на 1 м 3 раствора.

Полностью механизированные гидропонные теплицы на гранитном щебне были созданы в Латвии, Санкт-Петербурге. В Армении, где почвенные ресурсы очень ограничены, гидропонный метод для выращивания различных культур наиболее широко распространен.

| | | следующая лекция ==> | |

| АЦП с интегрированием | | | Прекращение права собственности. Основания прекращения права собственности – это юридические факты правопрекращающего характера. |

Дата добавления: 2016-03-10 ; просмотров: 3339 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник