Все что необходимо знать о серной кислоте(H2SO4)

Характеристика

Основное свойство H2SO4 – гигроскопичность, поэтому её часто используют для поглощения влаги из воздуха. В течение этого процесса также происходит выделение тепла. Температура кипения зависит от степени насыщенности. При 98%-ой концентрации, достигается максимум, который составляет 330 °C, при этом возникает распад на H2O и SO3. Температура плавления – 10,38 °C, плотность – 1,84 г/см3.

Состояние жидкости влияет на то, как она изменяет другие элементы при взаимодействии с ними. Все металлы, стоящие в электрохимическом ряду активности, включая серебро, поддаются окислению при 100%-ой концентрации. Разбавленная H2SO4 окисляет все металлы, находящиеся в электрохимическом ряду активности левее водорода, однако платина и золото не состоят в этом списке.

Наблюдаются изменения при взаимодействии с органическими соединениями и неметаллами, итогом которого становится преобразование некоторых из них в уголь. H2SO4 способна растворять SO3, образуя олеум.

Классификация

H2SO4 выше 40% называется концентрированной. Она известна как сильный окислитель и при контакте с серебром или палладием растворяет их. Во время нагревания демонстрирует окислительно-восстановительные качества. Концентрация разбавленных растворов не превышает 40%. Они отличаются меньшей активностью и способны взаимодействовать с медью и латунью.

Чтобы преобразовать концентрированную смесь в разбавленную, более тяжёлую жидкость нужно смешать с H2O. Важно добавлять именно кислоту в воду, соблюдая осторожность. Если сделать наоборот, образуется кипение и токсикологические брызги.

Технологии получения

Традиционными методами, используемыми в промышленности, выступают контактный и нитрозный.

Контактный метод

Широко применяется во многих государствах. Его популярность обеспечивают следующие преимущества:

- Соответствие всем заявленным характеристикам, за счёт чего удовлетворяются требования потребителей.

- Почти не наносит ущерба окружающей среде.

Основу представляет такое сырьё, как:

- Пирит (колчедан).

- Сера.

- Оксид ванадия (катализатор).

- Сероводород.

- Сульфиды различных металлов.

Прежде чем приступить к работе, сырьё подвергают обработке. Пирит измельчается через устройства для дробления. За счёт измельчения рабочие добиваются увеличения скорости реакции, поскольку площадь соприкосновения частиц становится больше.

На следующей стадии колчедан очищают, погружая в чаны с водой и перемешивая. Пустая порода, земля и ненужные примеси поднимаются на поверхность, и их становится легче удалить. Работа проходит через несколько фаз:

- Колчедан отправляется в печь и обжигается при 800 °C не более. В этот момент сырьё пребывает в подвешенном состоянии, поэтому снизу в камеру поступает воздух. На этом этапе выделяются водяные пары, О2 и SO2, лишние отходы уничтожаются.

- Ванадиевый катализатор способствует выделению тепла. Процесс сопровождается давлением на компоненты. На этом шаге температура равняется 420°C — 550°C. Происходит каталитическое окисление, и диоксид серы преобразуется в ангидрид серной кислоты.

- В поглотительной башне ангидрит поглощается, затем появляется олеум H2SO4, которую разливают в особые ёмкости.

В течение всей работы выделяется много тепла, которое принято использовать в качестве вспомогательного источника энергии. Стоит отметить, что эта технология подразумевает производство, не оставляющее отходов.

Нитрозный метод

Нитрозная технология бывает двух видов: камерная и башенная. Преимущества данного подхода состоят в том, что он не требует больших денежных затрат или сложного технологичного оборудования, а также гарантирует переработку диоксида серы.

Но имеются и минусы. В конечном итоге производитель получает 75%-ую концентрацию, которая заметно уступает по качеству тому, что выходит при контактном способе. В составе наблюдается содержание оксида азота, железа и иных примесей. Возврат оксидов азота осуществляется не полностью. Нитрозный способ вреден для экологии, поскольку допускает значительные выбросы токсинов в атмосферу. Тем не менее, этот подход всё равно остаётся довольно-таки популярным.

Исходный материал – сернистый газ. Его преобразование в H2SО4 осуществляется в процессе окислительной реакции с двуокисью серы и присоединения воды. Нитрозная техника не обходится без добавления окислов азота, поскольку двуокись серы не вступает в прямой контакт с кислородом. В течение данного процесса высшие окислы азота превращаются в окись азота NO. Позднее окись азота NO снов окисляется кислородом, преобразуясь в высшие окислы.

В каких отраслях находит применение

Ежегодно человечество потребляет около 200 миллионов тонн, в большинстве случаев для выпуска продукции химического происхождения и в сельском хозяйстве. Сегодня H2SO4 применяют для получения:

- Минеральных удобрений, для этого она берётся в чистом 100%-ом виде.

- Дымообразующих и взрывчатых веществ.

- Медикаментозных средств.

- Органических и неорганических соединений.

- Красок.

- Ненатуральных изделий.

Помимо этого она помогает эффективно удалять окалину и ржавчину. Восстанавливает алюминий при изготовлении цветных металлов. Её наносят на металлические поверхности перед покрытием медью или хромом, удаляют нежелательные частицы и примеси из нефтепродуктов и обрабатывают скважины. Компонент приносит пользу, если возникает необходимость повысить детонационную стойкость бензина и моторных масел.

Это далеко не все области применения. Вещество выполняет функции эмульгатора при приготовлении пищевой продукции, помогает эффективно устранять отходы в воде. Считается действительно необходимым компонентом в индустрии, замену которой трудно найти. Говоря об этом продукте, Дмитрий Менделеев отмечал, как часто к его помощи прибегают в техническом производстве, и что без него невозможно и невыгодно заниматься приготовлением других веществ.

Соли серной кислоты и область их применения

История изучения

Начало исследований было заложено ещё в Древней Греции, когда учёные заинтересовались происхождением медного купороса и его особенностями. Купорос находил применение как в медицинской практике, так и в металлургии. Первые достижения датируются XIII веком. Согласно записям алхимиков того периода для этого прибегли к нагреванию алюмокалиевых квасцов. Изучив природу квасцов, в XV веке учёные смогли приступить к следующей стадии опытов. Чуть позже, во времена Средневековья в Европе, вещество было известно как «купоросное масло», однако название было изменено на привычную современным людям «кислоту».

На территории Руси масло появилось в 1600-х годах, чаще всего его ввозили торговцы из-за рубежа. В тот же временной период Иоганном Глаубером был изобретён совершенно иной подход к работе с материалами. Добиться желаемого Глауберу удалось в результате горения нитрата калия и самородной серы в присутствии водных паров. Аналогичный метод был также использован в первой половине 1700-х годов лондонским аптекарем Уордом Джошуа, который решил производить масло в больших масштабах. В то время в H2SО4 нуждались алхимики, фармацевты и специалисты по отделке редких металлов. В небольших объёмах её использовали для изготовления специальных спичек с содержанием хлората калия. .

Следом за Джошуа к производству приступил Джон Робак из Англии, несколько адаптировав технику. Вместо стеклянных резервуаров он взял освинцованные камеры крупного размера, поскольку они были дешевле. Нововведения Робака позволяли получить 65%-ный раствор. Приёмы англичанина сохраняли популярность в течение двухсот лет. 78%-ая концентрация появилась благодаря химикам из Англии и Франции Гловеру и Гей-Люссаку. В отличие от прошлого варианта этот оказался неподходящим для создания красителей.

Новые техники были разработаны в начале XIX века. На первых порах для этого брали азот, такой способ вскоре стал именоваться «нитрозным». Также для быстрого протекания реакции обращались к платине. Только в тридцатые годы XIX века Перегрином Филипсом был запатентован экономичный путь обработки оксида серы (VI) и концентрированного раствора. А в 1864 году был запущен выпуск природных фосфорных удобрений.

К концу 1800-х годов европейские страны наладили выпуск продукции в количестве до одного миллиона тонн, а лидирующие позиции в поставке заняли Англия и Германия. На их долю приходился 71% от общего объёма. В России корпорации подобного рода открылись после 1805 года в Москве.

Производство в России

Особенности транспортировки

При транзите следует соблюдать осторожность из-за резких ядовитых свойств продукта. Он взрывоопасен и относится к восьмому классу опасности, который включает ядовитые и коррозионные грузы. Допущение перевозчиком грубых ошибок при транспортировке, ставит под угрозу не только людей, но и экологию.

Перевозка происходит при соблюдении правил, гарантирующих безопасность населения. Требуется подобрать устойчивую ёмкость для транзита. Цистерны должны быть изготовлены из сплавов, которые не разрушатся под воздействием ядов. Для перевозки опасных токсинов подойдут сернокислотные химические резервуары. При необходимости поддерживать температуру, как с дымящейся жидкостью, подбираются цистерны-термосы. Для обычного груза подойдёт сернокислотная канистра.

Транспортировка допускается лишь на автомобилях со специальной маркировкой, предупреждающей об опасном грузе. Перевозить цистерны имеют право водители, получившие свидетельство АДР, подтверждающее их компетентность. Они не ограничены во времени при перевозке, поскольку обязаны соблюдать скоростной режим для исключения возможности попадания в аварию. Чтобы избежать ситуаций, создающих угрозу жизни населения, водитель должен ехать по специально-разработанному маршруту, исключающему места большого скопления людей и производственные объекты.

Вред для человеческого здоровья

Токсичная жидкость угрожает здоровью человека не только из-за риска попадания капель на кожные ткани, она может нанести вред внутренним органам поскольку в её состав входит не менее едкий сернистый газ. Ей характерна чрезвычайная агрессивность, а входящий в состав мышьяк усиливает признаки отравления. Безвредной дозой содержания H2SО4 в воздухе считается 0,3 мг на 1 кв. м.

При неосторожном обращении могут пострадать кожа, дыхательная система и слизистые оболочки. Нередко появляются бронхит, ларингит и трахеит. Полученные ожоги имеют ярко-выраженную симптоматику и долго заживают. Если своевременно не обратиться к врачу, поражение тканей может привести к смерти пострадавшего. Опасная доза, угрожающая жизни – 0,18 см на 1 лит, при попадании внутрь — 5 миллиграммов.

Признаки отравления

Первая помощь и лечение

При контакте с серной кислотой важно в первую очередь вызвать скорую помощь. До того как приедут врачи, пострадавший может самостоятельно облегчить своё состояние. Если химический продукт попал внутрь, нужно промыть желудок тёплой водой, а затем выпить 100 г оливкового или подсолнечного масла маленькими глотками. Для большей пользы можно проглотить немного льда или выпить молока. Это поможет снизить содержание H2SО4.

Если жидкость попала на слизистую оболочку глаз, необходимо промыть их проточной водой. До прибытия скорой помощи в глаза следует закапать раствор новокаина и дикаина. При отравлении парами постращавшему требуется срочно выйти на свежий воздух и промыть слизистые оболочки водой. Чтобы уменьшить площадь повреждения тканей, обожжённый участок кожи нужно промыть проточной водой и приложить повязку с содой.

Желательно проходить лечение в стационарных условиях, оставаясь под наблюдением врачей. Время на восстановление организма зависит от того, насколько сильно поражены кожные кожные покровы или органы. Как правило, лечение осуществляется с помощью антибиотиков, а в качестве обезболивающего назначается новокаин. .

Если у больного наблюдается желудочное кровотечение, ему необходимо переливание крови и также введение плазмы. В ряде случаев при кровотечении может понадобиться хирургическое вмешательство.

Интересные факты о серной кислоте

Хотя сегодня принято изготавливать серную кислоту на специальных предприятиях, она всё же встречается в природе, причём в 100%-ом виде. Например, в Италии на острове Сицилия можно увидеть, как со дна Мёртвого моря просачивается H2SО4. Это место принято называть Озером смерти, живые существа стараются не подходить слишком близко к нему. Выделение серной кислоты со дна происходит из-за содержания в земной коре пирита.

Серная кислота может выделяться и при сильных извержениях вулкана. Такие явления достаточно опасны для людей и окружающей среды. Одними из последствий попадания H2SО4 в атмосферу могут стать климатические изменения. Серная кислота считается главной причиной, по которой выпадают кислотные дожди, а выделяется она из-за попадания в воздух диоксида серы.

Как уже было ранее замечено, серная кислота эффективно поглощает воду из воздуха. Это качество позволяет использовать её для осушения газов. Раньше было принято наливать жидкость в небольшие ёмкости и оставлять между стёклами. Это помогало предотвратить запотевание окон в комнате.

Источник

Без серы внесение других элементов бесполезно

Все начинается с серы

Николай: До недавнего времени основными элементами, необходимыми для питания растений, считались азот, фосфор и калий. Но исследования ведущих мировых экспертов в области агрохимии показали, что в этот ряд нужно обязательно включить и серу. Штайнер не зря ее сравнивал со стартером, который запускает весь механизм микробиологии.

Микроэлементы тесным образом связаны друг с другом. Не будет одного, не заработает и другой. Серу в почву надо вносить самой первой, чтобы она активизировала все остальные элементы. Лучше всего это делать весной — достаточно 10 — 20 кг на 1 га (или 100 — 200 г на 1 сотку). Эта небольшая доза кислотность почвы не изменит, а процесс доступности других микро-элементов запустит.

Сера — уникальный элемент. Растение напрямую не может его усвоить своими корнями. Только с помощью грибов и бактерий, которые ею питаются. Так создается ризосфера — связь корней с серомобилизующими бактериями.

В растениях серы немного — около 0,2 — 1 процента сухой массы. Но по своему биохимическому воздействию она приравнивается к макроэлементам. И заменить ее чем-то другим просто невозможно. Согласно последней классификации сера отнесена к первоэлементам наряду с водородом, углеродом, кислородом, азотом и фосфором, входящими в состав белковых молекул ДНК и РНК.

Дефицит серы приводит к тому, что растение плохо усваивает азот. И даже на подкормленных азотными удобрениями полях при серном голодании он просто вымывается в почву, засаливая ее. От этого страдает и окружающая среда.

Немецкие исследователи подсчитали: из-за недостатка серы в почве ежегодно теряется до 300 млн кг азота, или около 10 процентов используемых азотных удобрений.

Если мы нарушаем биологический цикл и вносим, например, очень много активного азота или какого-то другого легкорастворимого элемента, то получаем обратный эффект. Микроэлементы становятся недоступны — растения их просто не усваивают. Сера же восстанавливает биологические циклы. Поэтому она всегда должна быть в почве и всегда должна быть активна. Сера улучшает использование растениями азота и фосфора, участвует в образовании хлорофилла, в азотном и углеводном обмене веществ, в процессах дыхания и синтезе жиров, повышает устойчивость к засухе и болезням. Она усиливает рост и развитие растений, стимулирует образование клубеньковых бактерий на корнях у бобовых культур. Дефицит же серы на 40 процентов снижает не только фотосинтез, но и урожайность.

Сера — основной элемент растительных масел (горчичное, чесночное и др.) и витаминов. Именно от нее зависят вкус и аромат многих культур, в частности, лука, хрена и чеснока. Серу содержат огурец, томат, перец, баклажан, тыква, картофель, морковь, свекла, капуста, фасоль, салат, шпинат.

Да и для человека сера очень важна. Она отвечает за свертываемость крови, помогает организму бороться с вредными бактериями, предохраняет от воздействия радиации и замедляет старение.

Ольга: Чтобы растение хорошо росло и развивалось, необходимо обеспечить оптимальное соотношение микроэлементов. Азот — сера должны соотноситься в пропорции 10:1, то есть на 10 кг азота мы обязательно должны дать 1 кг серы. Соотношение углерода и серы — 60:1, фосфора (в пересчете на Р) и серы — 1:1.

— Почему вдруг возрос интерес к сере? Мы что, ее раньше не использовали?

Ольга: Использовали. Но сейчас сельское хозяйство более интенсивное, уменьшились площади под многолетними травами, под парами, увеличились объемы выращивания высокоурожайных сортов прибыльных культур. Соответственно, увеличился и вынос элементов урожаями. Сократились также объемы внесения органических удобрений.

В прошлом в атмосфере было много серы в виде сернистого газа. Это объяснялось интенсивным использованием в промышленности каменного угля, при сгорании которого в атмосферу выделялись газы, содержащие серу. Впоследствии они, смешиваясь с водой, выпадали на землю так называемыми кислотными дождями. А поскольку такие осадки были признаны одной из глобальных экологических проблем, то мировая промышленность переориентировалась на другие источники энергии.

Да и сами минеральные удобрения лет 30 — 40 назад при изготовлении не подвергались такой высокой степени очистки, как сейчас. А ведь во многих ископаемых материалах, используемых для изготовления удобрений, были разного рода примеси, в том числе соединения серы.

В прошлом веке активнее использовались фунгициды («Сульфат меди», «Бордосская смесь») и инсектициды (серная пыль, коллоидная сера) на основе серы. Сейчас же в сельском хозяйстве все больше не природных, а химических пестицидов. Соответственно, уменьшается и поступление серы в агроценозы.

— Как же определить, что растению не хватает серы?

Известно, что максимальное количество серы сосредоточено в семенах и листьях, а минимальное — в стеблях и корнях. Поэтому, чтобы в кратчайшие сроки (за 4 — 5 дней) ликвидировать последствия серного голодания, лучше всего провести внекорневую подкормку растений.

Ольга: Рапс, репа, редис, чеснок, лук, кочанная капуста, брокколи, горчица. Менее зависимы от серосодержащих веществ свекла, кукуруза, лен, хлопчатник, табак и бобовые (соя, горох, люцерна, клевер), картофель, зерновые (пшеница, рожь, ячмень, тритикале), подсолнечник и многие травы.

Также потребление серы меняется в зависимости от фазы развития растения. К примеру, рапсу больше всего ее надо в период цветения и формирования стручков. Для пшеницы дефицит наиболее ощутим во время кущения и в момент молочной спелости зерна. Кукурузе сера нужна в течение всего вегетационного периода. Причем более 50 процентов ее аккумулируется в зерне.

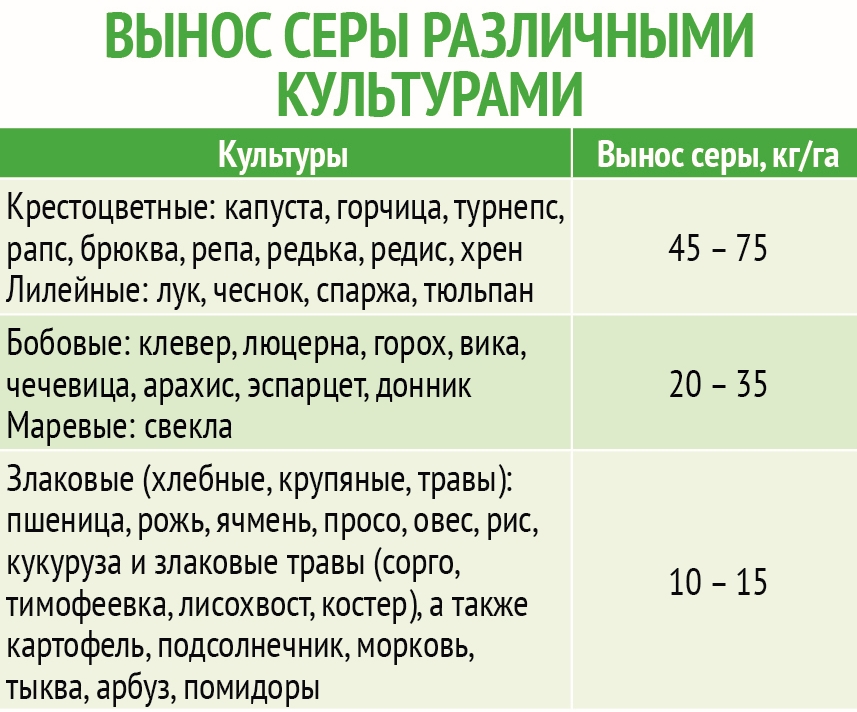

Как правило, с урожаем выносится от 10 до 30 кг серы с 1 га. Это зависит от возделываемой культуры, а также от уровня урожайности (таблица № 2). Но есть и рекордсмены: культуры семейства крестоцветных могут поглощать до 70 кг/гa.

Таблица № 2

— Но сера используется не только как удобрение.

Николай: В первую очередь она известна как фунгицид. 2000 лет до н. э. древние греки сжигали ее, используя для дезинфекции. Об этом писал даже Гомер. И сегодня серной шашкой мы обеззараживаем парники и теплицы. Можно использовать и саму серу. Для этого ее надо завернуть в хлопчатобумажную ткань и поджечь. Едкий дым убивает вредителей. Но в алюминиевых теплицах это делать не стоит: может пострадать каркас. Если же он из древесины, то польза будет двойной — погибнет и грибок, что есть в дереве, и клещи. А также тли, щитовки и червецы. Здесь сера уже выступает как акарицид, инсектицид. Попав на листовую поверхность, она начинает испаряться, выделяя серную кислоту. Она-то и убивает (правильнее даже сказать, выжигает) споры грибов, патогены и вредителей.

— Богаты ли серой наши почвы?

Ольга: Почва — основной источник поступления соединений серы к культурным растениям. Обычно их содержится в пределах 0,005 до 0,04 процента. В среднем на каждые 77 кг органического вещества почвы приходится чуть меньше 0,5 кг серы. Важно не только ее количество, но и форма, в которой находится это вещество. Известно, что сера становится доступной для растений только в процессе ее минерализации микроорганизмами.

В земле сера находится в форме сульфат-анионов — ионов с отрицательным зарядом. Почвы же в основном притягивают и удерживают в поверхностном корнеобитаемом слое положительно заряженные катионы — кальций, магний, калий, натрий. Все, что заряжено отрицательно, будет вымываться в нижние слои. Удержать серу и другие микроэлементы в поверхностном слое почвы может кальций. Но и он не всесилен, особенно если вносить большие дозы азотных удобрений. Надо понимать, что урожайность один азот вряд ли повысит. Какая-то его доля будет усвоена растениями, но большая часть окажется невостребованной и, превратившись в кислоты, начнет подкислять почву, переводя в более подвижное состояние и кальций. После этого уже и он начнет вымываться в нижние слои. Уйдет кальций, вместе с ним опустится и сера. Вымоются другие элементы, скажем, бор и азот.

Важен вот еще какой нюанс: сера, попадая в почву, превращается в ион сульфата, который подкисляет ее. Поэтому необходимо контролировать уровень рН. И если определено, что почва кислая, то в первую очередь ее надо произвестковать материалами, содержащими кальций (известь, мел) и магний (доломит). Если же параллельно определен дефицит в почве и фосфора, то хорошим помощником может быть фосфоритная мука.

Необходимо помнить, что большинство культур предпочитают близкую к нейтральной среде почву. В кислой (и некомфортной для себя) они растут очень медленно, плохо развивается корневая система, слабо работают и почвенные бактерии.

Николай: Доказано, что применение серосодержащих удобрений на почвах с низким содержанием серы увеличивает коэффициент использования соединений фосфора, кальция, марганца, повышает урожайность. Заметный дефицит серы наблюдается на почвах с низким содержанием гумуса. На богатых же органикой грунтах соотношение между азотом и серой держится примерно на одном уровне — от 8:1 до 12:1.

С одной стороны, сера, растворяясь в воде, вымывается в нижние слои почвы за пределы активной корневой зоны культур. С другой — при недостатке воды высокие дозы серосодержащих удобрений накапливаются в верхних слоях почвы, образуя сульфатное засоление и вызывая сульфатную токсичность культур.

— Какой-то же процент серы есть и в навозе?

Николай: Сера, находясь вместе с другими элементами в кормах для животных, попадает и в навоз, точно так же, как и азот, фосфор, калий и микроэлементы. Обычно в навозе и компосте ее не более 0,3 — 1 процента. Реальный же процент зависит не только от сельскохозяйственных животных, но и от того, чем их кормят и в каких условиях они содержатся. Сера в навозе будет, если питание животных было сбалансированным.

— Многие культуры отдают предпочтение кислым грунтам.

— Отдельная тема — выбор серного удобрения.

Сегодня наиболее распространен «Сульфат аммония». В нем 24 процента серы и 21 процент азота. Но он сильно подкисляет почву. Да, дефицит серы мы устраним, но одновременно в нижние слои вымоется и кальций. Нужно следить за кислотностью почвы, регулируя рН. Если надо, то до «Сульфата аммония» лучше внести доломит, мел или известь.

Наиболее нуждаются в сере горох, соя, рапс и культуры семейства крестоцветных. Также много ее необходимо пшенице, просу и кукурузе. Меньшие объемы серы нужны люцерне, многолетним травам, картофелю и сахарной свекле. Под рапс и пшеницу ее лучше вносить с осени, а под кукурузу и картофель весной.

— Но ведь и сама сера может быть разного вида.

Николай: Да, гранулированной или коллоидной. Свойства у них одинаковые. Но все же ряд отличий есть. Гранулированная не слеживается и долго хранится, не пылит. Что касается самого эффекта от внесения, то в случае с гранулами его придется ждать дольше. Они будут работать долгие месяцы, а то и годы, но зато их легко вносить. Порошковая же сера сработает куда быстрее, но внести ее очень сложно: уж очень пылит. Да и меры предосторожности надо соблюдать усиленные и не использовать ее в засушливый и жаркий период из-за ее возможного возгорания. Чтобы получить двойной и ускоренный эффект, можно по осени внести гранулированную серу, а ранней весной — измельченную, коллоидную.

Конечно, лучше всего распылить коллоидную серу, опудрив растения. Но сделать это очень непросто: разлетится, как пыль. Можно смешать ее 1:1 с влажным песком или с мылом или просто развести в воде и затем обработать посадки опрыскивателем. Можно поливать и из лейки, но так сложнее выдержать дозу. Чтобы приготовить водный раствор, необходимое количество порошка высыпьте в емкость и залейте небольшим количеством (50 — 70 мл) чистой теплой воды. Тщательно разотрите и хорошо вымешайте. Затем добавьте еще 0,5 — 1 л воды. Еще раз хорошенечко вымешайте и вылейте в ведро, где 8 — 9 л воды.

И еще хочется предостеречь. Если у вас гранулированная сера, не вздумайте ее сами молоть — отравления не избежите!

— А что можете сказать про «Бордоскую смесь»? Ведь в ее составе, помимо кальция и меди, есть еще и сера.

Николай: Это отличный фунгицид! И использовать его можно (и нужно!) не только в саду, но и на огороде. Я всегда рекомендую обрабатывать «Бордоской смесью» будущие грядки (если нет серы) ранней весной по почве. Сера выступит как активатор почвенной биоты.

Ранней весной для обработки сада мы берем 3-процентный раствор «Бордоской смеси» — 300 г «Медного купороса» и 400 г извести на 10 л воды. Для грядок же подойдет 1-процентный раствор — 100 г «Медного купороса» и 100 — 150 г извести на 10 л воды. Лучше всего «Бордоскую смесь» вносить опрыскивателем, чтобы густым туманом накрыть землю. Так будет и безопаснее, и качественнее. Главное — правильно приготовить состав. Обработки можно проводить, как только температура днем поднимется до плюс 5 градусов, не больше.

— Когда и как правильнее вносить серу?

Николай: Действие серы напрямую зависит от температуры окружающей среды. Для стопроцентного результата необходимо, чтобы температура воздуха была выше плюс 20 градусов. При более низкой температуре препарат подействует, но не в полную силу. Лучше всего обработку проводить утром, когда нет жары. Но можно использовать препарат и вечером. Опрыскивать растения нужно со всех сторон, чтобы вещество распределилось равномерно.

Внимание: серу не используют во время активного цветения. И еще: раствор нужно пускать в работу сразу после его разведения. Сера, если не использовать ее сразу, теряет свои свойства.

Обязательно соблюдайте правила дозировки и не забывайте о собственной безопасности. Работайте только в защитной одежде, маске и перчатках.

Источник