Mse-Online.Ru

Общая характеристика сероземов

Сероземы — это светлые, рыхлые, карбонатные с поверхности почвы с недифференцированным «перерытым» профилем, формирующиеся в пустынных степях (полупустынях) субтропического пояса.

Серозем как почвенный тип был впервые описан в 1909 г. С. С. Неуструевым при исследовании почв южного Казахстана и Узбекистана. Были всесторонне изучены география, генезис, свойства сероземов, предложена их классификация.

Сероземы — почвы сухого субтропического климата. Средняя температура самого холодного месяца от +2 до —5°С, самого теплого — 26—30°С. Продолжительность периода с температурами >10°С составляет 170—245 дн; сумма температур за этот период 3400—5800°, Количество осадков варьирует в разных районах от 100 до 500 мм. Испаряемость 1000—1700 мм, коэффициент увлажнения 0,12—0,33.

Основное количество осадков выпадает зимой и весной, летом дождей почти нет. Так как осадки выпадают в сезоны с наименьшей испаряемостью, они промачивают почву до глубины 1—2 м. Летом иссушение почв очень сильное, влажность понижается до максимальной гигроскопичности, когда в почве не остается жидкой влаги.

Важная особенность климата — резкая контрастность весны и лета. Продолжительное жаркое и сухое лето обусловливает ксеротермическую паузу в развитии биологических процессов. К короткому периоду теплой и влажной весны, когда почва обеспечена теплом и влагой, приурочена вспышка жизни, резкая активизация биологических и биохимических процессов и вместе с тем выветривания первичных минералов.

В среднеазиатских странах сероземы приурочены в основном к расчлененным долинам, наклонным горным равнинам, холмистым предгорьям, склонам гор, столовым плато; нижняя граница их распространения обычно проходит здесь на высоте 200—400 м над уровнем моря, верхняя граница — на высоте 1200—1600 м.

Почвообразующими породами являются главным образом лёссы и лёссовидные суглинки пролювиального, делювиального и аллювиального генезиса. Они нередко подстилаются галечниками. Реже сероземы развиваются на глинах аллювиально-делювиального происхождения, на щебнистом элюво-делювии различных плотных пород.

Сероземы развиваются в зоне полупустынь или пустынных степей, или, как их называют с недавнего времени, низко-травных полусаванн. Характерная черта растительности — господство или существенное участие эфемеров и эфемероидов, приспособленных к контрастному режиму увлажнения. Весной они бурно вегетируют, образуя сплошной, очень плотный покров; к началу лета отмирают и выгорают. Среди эфемеров доминируют мятлик живородящий, осочка, луковичный ячмень и др.

Фитомасса растений в момент максимального развития составляет 120-150 ц/га, из них надземная часть—15—25 ц/га. Ежегодно синтезируется около 100 ц/га органического вещества, вовлекается в биологический круговорот от 100 до 400 кг/га зольных элементов. Биологический круговорот весьма интенсивен. Растительные остатки отмерших эфемеров и эфемероидов разлагаются с большой скоростью весной, когда в почве еще есть запас доступной влаги. На поверхности почвы не образуется войлока, отмершие корни также быстро разлагаются.

Сероземы биологически высоко активны. Количество микроорганизмов в верхнем горизонте достигает 10 млн. на 1 г почвы. Здесь обильно представлены актиномицеты и спорообразующие бактерии, типичные для почв с высоким напряжением минерализационных процессов. Видовой состав разнообразен. Высока численность нитрификаторов и денитрификаторов. Для сероземов характерны эфемерные, но мощные разрастания водорослей, среди которых доминируют сине-зеленые водоросли и одноклеточные зеленые.

Весьма разнообразна фауна сероземов, хотя общая зоомасса не превышает 50 кг/га. Много моллюсков, насекомых, пауков, термитов, червей. Среди землероев имеются представители многих классов позвоночных: млекопитающие (главным образом суслики), рептилии и даже птицы, находящие здесь убежище от палящего зноя. Поэтому до определенной глубины серозем совершенно перерыт животными, представляет кавернозную мелкопещеристую толщу. По данным Н. А. Димо, на 1 га серозема Средней Азии насчитывается 600—700 тыс. отверстий, сделанных мокрицами, термитные холмики занимают 6—15% поверхности почв.

Вся эта масса животных активно участвует в переработке растительного опада. Напряженность процесса минерализации очень велика. Несмотря на большое количество растительного опада, гумуса в почве немного.

Источник

Сероземы

Сероземы — это почвы субтропических пустынных степей и эфемеровых полупустынь. Они распространены, в частности, в предгорьях и на подгорных равнинах Тянь-Шаня, Памиро-Алая, Копетдага и в некоторых районах равнинного Закавказья и рассматриваются как нижняя ступень в вертикальном ряду почвенных зон этих горных сооружений. Они встречаются на подгорных равнинах и в низкогорьях Передней Азии и Пакистана, во внутренних, наиболее сухих областях лёссового плато в Китае. В Северной Америке они распространены в сухих предгорьях Скалистых гор, в Южной Америке — в сухих субтропических районах Аргентины, у подножий Анд в провинции Гран-Чако.

Климат в областях распространения сероземов континентальный, сухой и жаркий, с продолжительным безморозным периодом (170—240 дн. в году). Сумма положительных температур у подножий гор составляет 5500—5800 °С, в предгорьях — 3500—4000 «С. Средняя температура июля +26—30 °С, января — от +2 до —5 «С. Среднегодовое количество осадков в зоне полупустынь составляет 170—200 мм, увеличиваясь по мере повышения абсолютной высоты до 400—500 мм в год. Основное количество атмосферных осадков (70 % годовых) выпадает в зимне-весенний период. Лето очень сухое, испаряемость составляет 1000—1350 мм и превышает годовое количество осадков в 5—8 раз.

Наиболее типичные сероземы образуются на эоловых лёссовидных отложениях и лёссах. Лёссы обрамляют пустыни и аккумулируются в местах ослабления деятельности ветра, на склонах и у подножий гор. Они широко распространены в предгорьях и на подгорных равнинах Средней, Центральной и Восточной Азии, на подгорных плато у Скалистых гор в Северной Америке и у подножий Центральных и Южных Анд в Аргентине.

По гранулометрическому составу лёссы представляют пылеватые средние суглинки, содержащие в мелкопесчаной и пылеватых фракциях значительное количество кварца и слабовыветрелых полевых шпатов. Илистая фракция лёссов состоит преимущественно из гидрослюд и иллита. Лёссы содержат значительное количество кальцита (10—20 % СаС03), равномерно распределенного в толще наносов.

Лёссы — очень пористые, хорошо водо- и воздухопроницаемые породы, как правило, незасоленные или содержащие лишь небольшое количество гипса и легкорастворимых солей. Сероземы образуются не только на лёссах, но и на различных лёссовидных породах — облёссованных элювиально-делювиальных, делювиальных, пролювиальных и древнеаллювиальных отложениях.

Сероземы образуются под эфемерово-мятликово-полукустарничковыми пустынными степями. По количеству ежегодного опада эти растительные сообщества не уступают умеренно засушливым и сухим степям. Основная масса органических веществ и зольных элементов поступает с корневыми остатками (табл. 19.1).

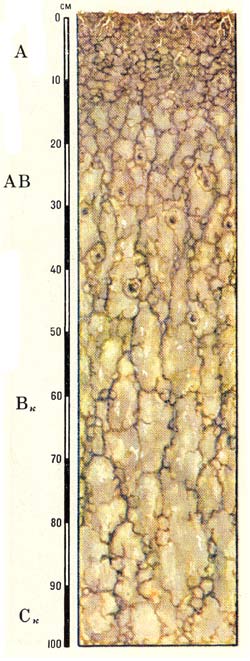

Профиль сероземов имеет следующие генетические горизонты.

A1hfca — гумусовый горизонт мощностью 12—20 см, пылевато-суглинистый, в верхней части задернован, серый или светло-серый, чешуйчато-мелкокомковатой структуры, рыхлый, бурно вскипает при действии НС1, что свидетельствует о присутствии карбонатов;

Вca— переходный горизонт, мощность 15—30 см, серовато-палевый, пылевато- суглинистый непрочно-комковатой структуры, ячеистый, ноздреватый от обильных ходов и камер насекомых. Многочисленные капсулы от личинок, преимущественно жуков, заполнены минеральным материалом и образуют хорошо оформленные овальные структурные отдельности; по стенкам пустот карбонаты выделяются в виде псевдомицелия;

Вса — карбонатный иллювиальный горизонт мощностью 50—80 см, пылевато — суглинистый, уплотненный, с новообразованиями карбонатов в виде белесоватых пятен и мучнистых стяжений и конкреций;

Ссa(cs) — почвообразующая порода палевого, желтовато-палевого цвета, пылевато — суглинистая, с рассеянными мелкими выделениями карбонатов, с глубины 1,5—2,0 м появляются прожилки мелкокристаллического гипса.

Годовое поступление органических остатков и зольных элементов в почвы эфемерово-злаково- кустарничковых пустынных степей (по Л.Е. Родину и Н.И. Базилевич)

| Растительная группировка | Органические остатки, ц/га | Азот, кг/га | Зольные элементы | |

| всего | с корневыми остатками, % от общего поступления | всего | органогенов * | Биогалогенов ** |

| Эфемеровые полынники | ||||

| Мятликовые полынники | ||||

| Мятликово- эфемеровые полынники |

*Са + К + Р + S + Mg. **Na + CI + избыток S.

На рис. 19.2 показано распределение в профиле сероземов органических и минеральных веществ и состав поглощенных оснований.

Содержание гумуса в верхней части профиля составляет 2,5—1,5 %. В его составе преобладает фракция фульвокислот. Отношение Сг/Сф меньше единицы (0,7—0,9). Реакция почв щелочная.

Карбонаты кальция обнаруживаются с самой поверхности почв, но максимум их приурочен к глубинам 20—80 см. Емкость поглощения почв невелика — 8—10 мг × экв, в составе поглощенных оснований преобладает кальций, около 20 % от емкости поглощения составляет магний. Содержание поглощенных калия и натрия не превышает в сумме 5 %.

Легкорастворимых солей в верхней части почвенной толщи до глубины 80—90 см очень мало. Ниже содержание их несколько увеличивается, в небольшом количестве появляется гипс.

Особенности генетического профиля сероземов объясняются современным гидротермическим режимом. В различные сезоны года эти условия резко контрастны.

В зимне-весенний период почвы промачиваются на глубину 100—150 см, поэтому наиболее легкоподвижные продукты выветривания и почвообразования — хлориды и сульфаты — вымываются

из верхних горизонтов и накапливаются в нижней части почвы на границе слоя максимального промачивания.

В зимне-весенний период, теплый и достаточно влажный, активно протекают почвенные процессы, бурно развиваются эфемеры, цветут кустарники, оживляется деятельность микроорганизмов, идет гумификация растительных остатков; в среде, богатой углекислотой и влагой, идет разложение первичных и образование вторичных глинистых минералов, что обнаруживается по увеличению содержания илистой фракции в почвенной толще по сравнению с почвообразующей породой (см. рис. 19.2).

Однако кратковременность влажного периода весьма ограничивает процесс оглинивания, поэтому сероземы оглинены в значительно меньшей степени, чем другие почвы сухих субтропиков — серо-коричневые и в особенности коричневые.

При довольно значительном поступлении органических остатков образующиеся гумусовые вещества (вследствие высокой активности микрофлоры во влажный период) быстро минерализуются, поэтому сколько-нибудь значительного накопления гумуса в сероземах не происходит, но вследствие преимущественно корневого опада наблюдается постепенное убывание гумуса в глубину. Быстрое течение процессов новообразования и распада гумусовых веществ способствует образованию фульвокислот и простых форм гуминовых кислот. Небольшое содержание гумуса и преобладание в его составе светлоокрашенных гумусовых веществ делают гумусовый горизонт этих почв очень светлым, часто слабо отличающимся от нижележащих горизонтов. Светло-серый цвет верхнего горизонта сероземов, так же как и глубже лежащих горизонтов, связан с высоким содержанием карбонатов кальция по всему профилю почв, начиная с самой поверхности. В почвах, образующихся на карбонатных наносах, значительная доля карбонатов унаследована от почвообразующей породы; малое количество осадков, высокая испаряемость, подтягивание в сухой период растворов к поверхности почвы — все эти обстоятельства способствуют сохранению карбонатов в гумусовом горизонте; однако максимум их обнаруживается обычно на глубине 20—60 см в иллювиальном карбонатном горизонте.

Второй источник карбонатов кальция в сероземах — это поступление эолового твердого материала, содержащего СаС03, а также поступление Са(НС03)2, растворенного в атмосферных осадках. В областях распространения этих почв поступление Са(НСОэ)2 из атмосферы, несмотря на небольшое количество осадков, может составить величину, не меньшую, чем количество кальция, участвующего в

биологическом круговороте, т. е. около 50—100 кг/га в год; при непромывном режиме и кратковременности периодов насыщения почвы углекислотой бикарбонат кальция лишь слабо перемещается по профилю почв; в результате вся почвенная толща подвергается субаэралъному атмогенно-биогенному обызвесткованию.

Отсутствие вредных солей, хорошие водно — и воздушно-физические свойства сероземов обусловливают высокое потенциальное плодородие этих почв. Использование их в земледелии без полива возможно лишь в весьма ограниченных размерах в областях, где количество осадков во влажный период настолько велико, что обеспечивает необходимый запас продуктивной влаги. В таких условиях возможно богарное земледелие. В Средней Азии оно сосредоточено в высоких предгорьях на темных, наиболее гумусированных сероземах, переходных к серо-коричневым почвам.

Основные массивы сероземов используются в земледелии, садоводстве и виноградарстве в условиях орошения. Весьма широко эти почвы используются под культуру хлопчатника. На них возделывают пшеницу, сахарную свеклу, кукурузу, бахчевые культуры, рис и др. При орошении сероземов, расположенных на равнинах, необходимы мероприятия по предотвращению подъема уровня фунтовых вод, вторичного засоления и заболачивания почв. В условиях правильного орошения, особенно при внесении минеральных и органических удобрений и соблюдении севооборотов, на сероземах получают высокие и устойчивые урожаи.

Дата добавления: 2015-06-27 ; просмотров: 3339 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник

Сероземы это почвы каких

| Если Вам понравился и пригодился наш сайт — кликните по иконке «своей» социальной сети: | ||

| Пожалуйста, ставьте гиперссылку на сайт www.ecosystema.ru если Вы копируете материалы с этой страницы! Во избежание недоразумений ознакомьтесь с правилами использования и копирования материалов с сайта www.есоsystеmа.ru | |

| Пригодилась эта страница? Поделитесь ею в своих социальных сетях: | |

Профиль сероземов имеет следующее морфологическое строение:

Профиль сероземов имеет следующее морфологическое строение: