Физико-химическая характеристика серых лесных почв

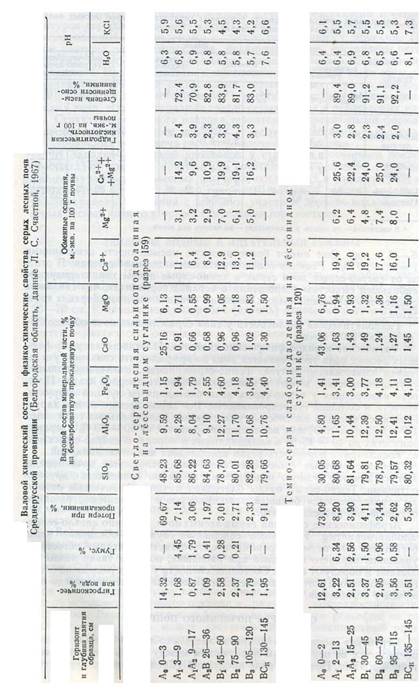

Верхние горизонты обеднены полутораокисями и обогащены кремнекислотой (табл. 1). Эта закономерность изменения валового состава по профилю серых лесных почв указывает на заметную оподзоленность. Наиболее четко она выражена у светло-серых почв и в меньшей степени у темно-серых.

Содержание по профилю гумуса и азота свидетельствует о более интенсивном проявлении дернового процесса у темно-серых лесных почв и наиболее слабом его развитии у светло-серых.

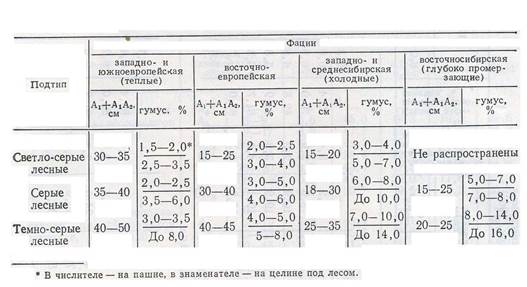

Общие запасы гумуса в метровом слое в среднем 200 т на 1 га с колебаниями от 100 — 150 т у светло-серых до 300 т у темно-серых почв. Гумус в горизонте А1 (Ап) у светло-серых почв составляет 1,5 — 3 % в западных провинциях и до 5 % в восточных: у серых — соответственно от 3— 4 до 6 — 8 % и у темно-серых от 3,5 — 4 до 8 — 9 % и более (табл. 2). У темно-серых почв содержание гумуса вниз по профилю уменьшается постепенно. В этом отношении они ближе стоят к черноземам и заметно отличаются от светло-серых и серых почв, для которых характерно более резкое падение содержания гумуса с глубиной. По сравнению с дерново-подзолистыми почвами в составе гумуса возрастает группа гуминовых кислот, особенно их фракция, связанная с кальцием.

Светло-серые и серые почвы под лесом часто в верхнем горизонте (А1) еще имеют некоторое преобладание фульвокислот над гуминовыми кислотами, но уже в горизонтах А1А2 и В1 преобладают гуминовые кислоты.

Физико-химические свойства серых лесных почв хорошо отражают особенности их генезиса (табл. 1). Светло-серые почвы кислые, не насыщены основаниями (V=70—80%). Емкость поглощения в гумусовом горизонте суглинистых разновидностей составляет 14—18 м.-экв. и возрастает в иллювиальном горизонте в связи с обогащением его илистой фракцией.

Подтип серые лесные почвы также характеризуется кислой реакцией и некоторой ненасыщенностью основаниями, хотя и в несколько меньшей степени, чем светло-серые почвы. Емкость поглощения в зависимости от механического состава и содержания гумуса в горизонте А1(АП) колеблется в пределах 18 — 30 м.-экв.

Более благоприятны физико-химические свойства у темно-серых почв. Емкость поглощения в верхнем горизонте составляет от 15 — 20 до 35—45 м.-экв. Они имеют более высокую насыщенность основаниями (V=80 — 90 %). Реакция солевой вытяжки чаще слабокислая. В отличие от светло-серых почв серые и темно-серые почвы характеризуются наибольшей емкостью поглощения в верхних горизонтах, что связано с большей гумусированностью и меньшим обеднением илом верхних горизонтов.

Гидролитическая кислотность у типа серых лесных почв обычно 2 — 5 мг.-экв. на 100 г почвы.

Таблица 1. Валовой химический состав и физико-химические свойства серых лесных почв Среднерусской равнины (Белгородская область, данные Л.С. Счастной, 1967)

Таблица 2. Содержание гумуса и мощность гумусовых горизонтов в серых лесных почвах различных фаций (данные А. И. Троицкого, 1967)

Раздел 3. Составление карты эродированных земель и разработка

Комплекса мероприятий по охране эродированных земель

Хозяйства

Разработка комплекса мероприятий по охране эродированных

Земель хозяйства

Развитие современной водной эрозии почв на сельскохозяйственных угодьях обусловливается нарушением устойчивого водного режима в процессе эксплуатации земли. Устранить условия, способствующие проявлению эрозии почв, можно путем ослабления концентрации водных потоков и замедления поверхностного стока путем: увеличения поглотительной и инфильтрационной способности почвы, задержания осадков на месте выпадения, отвода или безопасного сброса необходимого количества воды в гидрографическую сеть.

Для успешной борьбы с водной эрозией почв на землях, занятых в сельскохозяйственном производстве, необходима комплексная система мероприятий, позволяющих использовать воды поверхностного стока для увлажнения полей и прекращения развития эрозионных процессов.

Эффективная защита почв от водной эрозии возможна при плановом и систематическом внедрении комплекса противоэрозионных мероприятий, разработанного с учетом конкретных природно-экономических условий каждого района или хозяйства.

Важнейшие элементы системы мероприятий по защите почв от водной эрозии:

— правильная организация территории, создающая предпосылки для эффективного применения средств борьбы с эрозией;

— противоэрозионная агротехника, обеспечивающая повседневную защиту почв и повышение их плодородия;

— лесомелиоративные мероприятия по борьбе с эрозией почв;

— гидротехнические сооружения, предотвращающие размыв почвы.

3.1.1 Организационно-хозяйственные мероприятия

Организационно-хозяйственные мероприятия предусматривают обоснование и составление плана противоэрозионных мероприятий, и обеспечение его выполнения. Важное место здесь занимает подготовка данных, определяющих противоэрозионную устойчивость территории: почвенная карта и картограмма эродированных почв, карта рельефа, пород и т. д. На основании обобщения этого материала с учетом наиболее целесообразной специализации хозяйства составляется план правильной противоэрозионной организации территории. В плане предусматривается конкретное осуществление указанной выше системы противоэрозионных мероприятий с учетом возможности деления земель хозяйства на следующие девять категорий по интенсивности противоэрозионных мероприятий («Основные положения по борьбе с водной и ветровой эрозией почв», Министерство сельского хозяйства СССР, 1962):

А. Земли, интенсивно используемые в земледелии:

1-я категория — не подверженные эрозии почвы;

2-я категория — подверженные слабой эрозии;

3-я категория — подвержены средней эрозии.

Почвы этих категорий используются в полевом севообороте.

4-я категория — подвержены сильной эрозии. Используются в системе специальных почвозащитных севооборотов.

Б. Земли, пригодные для ограниченной обработки:

5-я категория — очень сильно эродированные земли; отводятся под сенокосы, пастбища или выделяются в почвозащитные севообороты с 1—2 полями зерновых и 5—10 полями многолетних трав.

В. Земли, непригодные для обработки, это преимущественно овражно-балочная сеть:

6-я и 7-я категории — непригодны для почвозащитных севооборотов и используются под сенокосы и пастбища с нормированным и строго нормированным выпасом и применением поверхностного улучшения;

8-я категория — земли непригодные для земледелия, но пригодные для лесоразведения;

9-я категория — «бросовые земли» — обрывы, скаты, каменистые осыпи и пр. (4)

Источник

Серые лесные почвы: характеристика, условия образования, свойства

В зеленых массивах, где произрастают широколиственные породы, образуются серые лесные почвы. Природная зона их расположения — территория умеренного континентального климата. Это районы, где наблюдается увеличенное количество солнечных дней и отсутствуют обильные осадки.

Распространение

Серые лесные почвы располагаются на обширных территориях России. Огромные территории занимают они в Канаде и США. Это лесостепные зоны, граничащие на севере с таежными районами, а на юге – со степной областью.

Серые лесные почвы, находящиеся на территории России, представляют собой сплошную полосу в европейской части страны. Они встречаются в обширной зоне от украинской границы до Уральских гор. Захватывают серые лесные почвы и территорию, расположенную несколько восточнее, до самого Алтая. Это зона Западно-Сибирской низменности. Территория серых почв — это 3,5% от всей площади РФ. Ниже рассмотрим, что представляют собой серые лесные почвы. Характеристика в России этих земельных угодий и их основное использование в агропромышленном комплексе также будут освещены в данной статье.

Рельеф

В целом характер ландшафта территории нахождения серых почв является равнинным. В европейской части лесостепей это равнина увалистая и волнистая. В азиатской, кроме того, еще и с плоскими зонами. В лесостепях наблюдается целая сеть оврагов и балок. Такой рельеф также влияет на характеристику серых почв, поскольку благодаря ему происходит естественная дренированность территории.

Условия формирования

Как развиваются серые лесные почвы? Условия образования для них оптимальны только при континентальном климате. Это среднегодовая температура воздуха от плюс семи градусов в западных районах до минус четырех с половиной на востоке. Также на формирование земель оказывает влияние определенный объем выпадающих в течение года осадков. На территориях западнее Уральских гор это 500-600 мм, а восточнее этих хребтов – 300 мм. При этом наблюдается равное соотношение выпадающих осадков и их испаряемости. На всей территории, где формируются серые лесные почвы, наблюдаются одинаковые средние показатели температуры июля. Они составляют 19-20 градусов.

Серые лесные почвы формируются под растительностью, представленной травянистыми лиственными лесами. Западнее Днепра они имеют дубово-грабовый состав. Восточнее, до самого Урала, в лесах произрастают липы и дубы. Иногда встречается ясень. Восточнее Уральских хребтов преобладают осиновые и березовые лесные массивы. Далее, к Забайкалью, появляется лиственница.

Благодаря высокой массе опада лиственных деревьев определенные свойства имеют серые лесные почвы. Характеристика их состава указывает на высокое содержание зольных элементов и кальция. Все эти вещества поступают в почву с опадом, масса которого, по данным ученых, составляет от 70 до 90 центнеров на гектар.

На территории лесостепей имеются почвообразующие породы, представленные суглинками. Это карбонатные отложения.

В условиях травянистых широколиственных лесов в земле происходит два главных процесса. Без них не смогли бы сформироваться серые лесные почвы. Характеристика образующего слоя напрямую связана с данными процессами. Первый из них протекает под влиянием нисходящего тока воды от выпадающих на землю атмосферных осадков. Результатом данного процесса является вынесение продуктов почвообразования и их выветривание в нижние горизонты пород. Порой все эти вещества переходят в слои суглинков.

Второй, не менее важный процесс, связан с тем, что серые лесные почвы образуются под лиственными деревьями и травами. Отмершая растительность, богатая минеральными веществами, откладывается в верхнем горизонте в виде органических остатков. При этом в поверхностных слоях почвы образуется гумус. Этот слой богат органо-минеральными веществами, связанными с кальцием. В малой степени в лесостепях проходит и подзолообразовательный процесс. Он обогащает верхние слои почвы полуторными окислами и окислами магния, кальция и многих других элементов.

Структура

Серые лесные почвы (фото смотрите ниже) представлены пятью слоями.

Самый верхний из них имеет толщину 3 см. Это лесная подстилка, состоящая из неперегнившей отмершей травы и отпада. Далее находится более мощный зернистый серый слой, толщина которого — 12 см. Он образуется из перегноя и обладает рыхлой структурой. Глубина третьего слоя — 12 см. Его почва окрашена в ореховый или светло-серый цвета. В данном слое имеются вкрапления кремнезема и гумуса. Далее почва приобретает бурый оттенок. В этом слое, где аккумулируются органоминеральные железистые соединения, часто встречаются глянцевые вкрапления. Ниже следует материнская порода желто-бурого цвета.

Из типа серых почв выделяют такие подтипы:

Данная классификация зависит от характера протекающих в земле процессов оподзоливания.

Химические характеристики серых почв

Состав и количество микро-, а также макроэлементов, зависит от условий формирования всех слоев горизонта. Какие же химические свойства имеют серые лесные почвы? Характеристика, полученная при исследовании их водного раствора, позволяет говорить об имеющейся слабокислой и кислой реакции. Кроме того, результаты лабораторного анализа говорят о невысокой насыщенности таких почв основаниями и пониженном количестве в первых двух горизонтах илистых частиц.

Проведенные химические исследования могут достаточно точно указать на то, к какому подтипу относятся те или иные серые лесные почвы. Характеристика их различна. Так, темно-серые лесные почвы отличает большое количество накопленного перегноя. В них обнаружено преобладание гуминовых кислот над фульфокислотами. Чем еще отличается темно-серая лесная почва? Характеристика, данная в результате проведенных химических анализов, подтверждает накопление в ней кальция. Этот элемент находится в верхнем горизонте.

Характеристика серой лесной почвы, полученная в результате проведенного химического исследования, указывает на бедность ее верхних горизонтов полутораокисями и значительное обогащение кремнекислотой. Такой состав подтверждает течение процесса оподзоленности. Наиболее ярко это выражено в светло-сером подтипе почв. Меньше — в темно-сером. В зависимости от подтипа почвы имеют и разные химические свойства. Например, светло-серые обладают кислой реакцией. При этом они не отличаются насыщенностью основанием.

Характеристика серой лесной почвы указывает на то, что этот подтип также имеет кислотную реакцию. При этом наблюдается некоторая ненасыщенность основаниями. Однако это проявляется меньше, чем у светло-серого подтипа.

Третий вид почв обладает наиболее благоприятными химическими свойствами. Темно-серые почвы имеют слабокислотную реакцию и большую насыщенность основаниями. Кроме того, в их составе наблюдается высокое содержание гумуса, фосфора, кальция и азота.

Немаловажную роль играет для тех, кто изучает серые лесные почвы, характеристика.

Таблица, в которой представлены все свойства различных подтипов, позволит лучше запомнить все данные, полученные исследователями.

Физические характеристики

Свойства земельных участков лесостепной зоны во многом зависят от содержания в них гумуса. На физические характеристики серых почв влияет и механический состав начальных материнских пород.

Верхние горизонты данных участков отличаются высокой пористостью, достигающей 60%. По мере продвижения вниз по профилю плотность почв усиливается. Это связано со снижением концентрации гумуса. При этом данные физические свойства имеют некоторые различия в зависимости от подтипа рассматриваемой почвы. Так, в темно-серых породах плотность даже нижних горизонтов самая малая. Это связано с большой гумусированностью и более ярко выраженной структурированностью.

Одной из физических характеристик является плотность иллювиальных горизонтов. У всех подтипов серых почв она довольно высока. Ее значение достигает от 1,5 до 1,65 грамма на кубический сантиметр. Что касается общей пористости, то она находится в пределах от 50 до 60%. А в верхних горизонтах – от 40 до 45%. Характеристика пористости в светло-сером подтипе склоняется к капиллярному типу. Эта особенность приводит к снижению водопроницаемости почвы.

Что касается темно-серого подтипа, то его физические свойства наиболее благоприятны. Этот почвенный слой отличается большой влагоемкостью, что позволяет всему растительному миру получить столь необходимую для него воду. Серый и светло-серый подтипы земельных угодий лесостепной зоны обладают малоблагоприятными физическими характеристиками. Это и низкое содержание гумуса, и малый процент ила, и наличие большого количества пылеватых фракций. Все эти качества способствуют обесструктурированию верхних слоев горизонта после их распахивания. Такие земли быстро заплывают, а на их поверхности происходит образование корки.

Микроструктуры различных подтипов серых почв непохожи друг на друга и по водопрочности. К примеру, светло-серый вид после распахивания быстро уплотняется. Это связано с тем, что у данного подтипа почвы наблюдается присутствие водопрочных агрегатов, размеры которых превышают 0,25 мм.

Биологические характеристики

Гумус серых почв накапливается в верхних ее горизонтах и представляет собой целую группу высокомолекулярных родственных соединений. Это биологический компонент – основное органическое вещество самого первого слоя профиля. В нем много фосфора, азота и прочих элементов. Образование гумуса происходит из лиственного и растительного спадов, а также из отмерших корней растений при активном участии микроорганизмов.

Тепловой режим

По данному показателю серые лесные почвы свойства имеют вполне благоприятные. В течение длительного периода, длящегося с апреля по декабрь, по всему их профилю наблюдается положительная температура. Замерзание наступает с началом зимы, а иногда и с января. К апрелю слой глубиной от 50 до 70 см уже целиком оттаивает.

В центральной, а также западной зоне лесостепей почвы относят к фациальному подтипу по теплообеспеченности. Здесь можно наблюдать периодическое промерзание и оттаивание верхнего слоя на протяжении всего зимнего периода.

Иной тепловой режим почв характерен для Западной Сибири. Здесь происходит длительное промерзание слоев горизонта. Кроме того, с наступлением весны почвы оттаивают медленнее. Это связано с суровыми морозами, а также с малым снежным покровом. Полевые работы на данных территориях начинают проводить только в мае. Однако и в это время на нижних горизонтах еще сохраняются отрицательные температуры.

Воздушный режим

Данная характеристика представляет собой совокупность большого количества явлений. Причем все они связаны с поступлением в почву воздуха, его дальнейшим передвижением по ней, а также расходом. Сюда же относят и явления газообмена, происходящего между слоями горизонта и окружающей атмосферой.

Почвенный воздух с приходом очередного сезона претерпевает некоторые изменения своего состава. Причем в верхних слоях этот процесс проходит намного интенсивнее.

Водный режим

Серые лесные почвы характерны периодически промывным типом данного показателя. Как правило, выпадающие осенью обильные осадки увлажняют землю лишь на 50 см. Более глубоко влага проникает в момент весеннего таяния снегов. В связи с этим толщина промачивания почв зависит от мощности зимнего покрова и объема стока талых вод.

Определенная характеристика водного режима наблюдается в зонах, имеющих пересеченный рельеф. Здесь максимальный расход влаги в летний период может составлять 20% и охватывать слой грунта, имеющий метровую толщину.

Совершенно иной водный режим имеют почвы, находящиеся в лесных массивах. Здесь в зимний период происходит большое накопление снега. В связи с этим весной почва увлажняется намного интенсивнее. Однако впоследствии ее употребляет глубокая корневая система деревьев. Это иссушает почву до глубины от 4 до 5 метров.

Питательный режим

Наиболее благоприятными свойствами по данному показателю обладают темно-серые лесные почвы. Именно они отличаются высоким природным плодородием в связи с большим объемом находящегося в них гумуса, фосфора и азота.

Питательный режим почвы зависит и от ее окультуренности и применения удобрений. В таких случаях верхние слои горизонта будут содержать большее количество полезных веществ.

На питательный режим почв влияет содержание в них гидролизуемого азота. Особенно бедны этим элементом светло-серые почвы. Одним из показателей плодородности земель служит присутствие в них подвижного фосфора. Максимальное количество данного элемента находится в остаточно-карбонатных почвах.

Летний период способствует активизации химических, биологических и иных процессов, которые происходят в пахотных почвах. В середине теплого сезона происходит возрастание гидролитической и обменной кислотности. В связи с этим снижается насыщенность почв основаниями.

Использование в хозяйственной деятельности

В агропромышленном комплексе страны широко задействована зона, в которой расположены серые лесные почвы. Плодородие этих земель позволяет людям успешно выращивать на них различные сельскохозяйственные культуры. Кроме того, серые лесные почвы занимают свое место в структуре выгонов и пастбищ, а также сенокосов.

В освоенных для земледелия лесостепных зонах выращиваются яровая и озимая пшеница, кукуруза и сахарная свекла, лен, картофель и т. д. В европейской части лесостепей широкое распространение получило садоводство.

В хозяйственный оборот включены все подтипы серых почв. При этом человек стремится повысить их плодородие, применяя целый комплекс мероприятий. Мощный плодородный пахотный слой создается при помощи внесения удобрений и травосеяния. Это улучшает физические характеристики и режим питания почв, а также снижает способность к образованию корки на поверхностном слое. К тому же земли с повышенной кислотностью для улучшения их характеристик подвергают известкованию.

Процесс окультуривания лесных серых, а также светло-серых почв возможен и при углублении пахотного слоя. Это мероприятие сопровождают внесением удобрений. В случае необходимости проводят и известкование земель.

Плодородие темно-серых почв повышают систематическим внесением удобрений. А для устранения их повышенной гидролитической кислотности используют фосфоритную муку.

Сельскохозяйственное использование серых почв должно сопровождаться противоэрозийными мероприятиями. Особенно это касается европейской территории лесостепной зоны. Для принятия таких мер обрабатывают почву поперек склона, устраивают земляные гребни и т. д.

Источник