Классификация серых лесных почв.

Тип серых лесных почв разделяется на подтипы: светло- серые, серые и темно-серые.

В подтипах выделяются следующие роды: обычные, остаточно—карбонатные, со вторым гумусовым горизонтом, контактно-луговые, пестроцветные.

На вилы серые лесные почвы делятся по глубине вскипания – высоко вскипающие ( 100 см), по мощности гумусового слоя А1 + А1А2 – мощные > 40 см, средне мощные 20 – 40 см и мало мощные ( 3 ), что определяет их плохую водопроницаемость.

Агрофизические свойства пахотного горизонта также малоблагоприятны. Невысокое содержание гумуса, обеднение илом, обогащение пылеватыми фракциями способствует быстрой потери структуры верхнего горизонта при распашке. Поэтому такие почвы заплывают при увлажнении и образуют корку при высыхании.

Серые лесные почвы характеризуются более интенсивным развитием дернового процесса и ослаблением подзолистого по сравнению со светло — серыми. Морфологически отличается более темным цветом, процессы оподзоливания выражены слабо и горизонт А2В может отсутствовать. Содержание гумуса в пахотном горизонте 3 – 4% и общие запасы в метровом слое 200 – 250 т/га. Вниз по профилю содержание гумуса резко снижается . Эта черта общая со светло серыми почвами. Отношение Сгк / Сфк = 1, но в более глубоких горизонтах ( В ) преобладают гуминовые кислоты. Подтип серых лесных почв характеризуется кислой реакцией, и в некоторой ненасыщенностью основаниями, но в меньшей степени, чем светло серые. Физические свойства также неблагоприятны, как и у светло серых.

Темно серые лесные почвыпо своим основным признакам близки к черноземам. Гумусовый горизонт А1 у них более мощный, чем у серых и более темной окраски. Структура его комковато-зернистая, признаков оглеения иногда нет. Гранулометрический состав свидетельствует о миграции ила, но в меньшей степени, чем у серых. Более интенсивно проявляется дерновый процесс. Содержание гумуса в горизонте А1 4 –8 % и постепенно уменьшается вниз по профилю. В этом они приближаются к черноземам и отличаются от серых лесных почв, у которых снижение гумуса резкое. Запас гумуса в метровом слое до 300 т/га. Темно серые имеют благоприятные свойства: рН – слабокислая, высокая насыщенность ППК основаниями. Благодаря лучшим физическим свойствам, имеют большую влагоемкость и большим содержанием доступной для растений влаги.

Подтипы делятся на роды:

1.Обычные с типичными признаками.

2.Серые лесные со вторым гумусовым горизонтом, который расположен ниже оподзоленного горизонта А1А2 и имеет темно серую окраску. Большинство исследователей считают его реликтовым, как результат вторичного оподзоливания черноземов и лугово-черноземных почв.

3.Серые лесные остаточно – карбонатные развиваются на карбонатных породах, глубина вскипания 40 – 60 см.

3.Серые лесные контактово-луговые формируются на двучленных породах, в условиях избыточного увлажнения.

4.Серые лесные пестроцветные формируются на коренных уплотненных.

Серые лесные глеевые – это тип переувлажненных лесов.

Сельскохозяйственное использование серых лесных.

Эта зона – важнейших земледельческий район страны. Здесь выращивают зерновые, технические, овощные. В Европейской части развито садоводство.

По комплексу агрономических свойств серые лесные почвы можно разделить на две группы:

1.Светло серые и серые.

Первая группа характеризуется ненасыщенностью основаниями и кислой средой и их нужно известковать. Темно серые в известковании не нуждаются. Внесение органических и минеральных удобрений. Необходимо проведение противоэрозионных мероприятий, так как эта зона проявления водной эрозии. Мероприятия по накоплению влаги.

Серые лесостепные почвы.

Располагаются в Краснодарском крае на высоте от 200 до 500 м, там где степь переходит в наклонную равнину. Лесостепные почвы формируются на делювиальных и элювиальных отложениях, почвообразующие породы могут быть карбонатными и бескарбонатными. Естественная растительность представляет чередование дубов и участков кустарниковой степи.

Сельскохозяйственное использование серых лесостепных почв имеет свои особенности. Корни большинства растений не могут проникать в слитую массу и использовать её влагу и питательные вещества. Слитой горизонт является водоупором и вызывает во влажные годы временную заболачиваемость в корнеобитаемой толще и возможны вымочки сельскохозяйственных растений.

Эти почвы имеют высокие запасы гумуса и элементов минерального питания, но наличие слитого горизонта делает их неблагоприятными для выращивания садов и виноградников. Они могут быть использованы для плантаций табака, кукурузы, люцерны. Для улучшения этих почв:

1.Вносить большие дозы навоза.

3.Использовать физиологически щелочные и нейтральные минеральные удобрения.

ЧЕРНОЗЕМНЫЕ ПОЧВЫ ЛЕСОСТЕПНОЙ И СТЕПНОЙ ЗОНЫ.

Занимают 120 млн га, что составляет 6,3 %.

Расположены в центральных областях (Курская, Воронежская), Ростовской области, Поволжье, Северный Кавказ, Западная и Средняя Сибирь, Забайкалье.

Условия почвообразования.

Черноземные почвы распространены в лесостепной и степной зонах простираясь от Ростовской области до Забайкалья. Соответственно меняются и условия почвообразования.

Климат характеризуется теплым летом и умеренно холодной зимой. При движении на восток возрастает континентальность, отличаются более низкими температурами и другими режимами увлажнения. Средняя температура июля меняется от 23 0 С на западе до 20 0 С на востоке, января соответственно от – 4 0 С до – 25 0 С.

Количество осадков больше всего выпадает в Предкавказье (500 – 600 мм) и постепенно уменьшается в Поволжье до 350 мм. В целом территория распространения черноземов характеризуется недостаточным увлажнением.

Рельефпреимущественно равнинный или слабоволнистый, иногда расчлененный речными долинами или оврагами. В азиатской части черноземы встречаются в предгорной зоне.

Почвообразующие породы в основном представлены лёссами и лессовидными суглинками. Главная особенность почвообразующих пород – их карбонатность.

Растительностьв лесостепной зоне характеризуется в прошлом чередованием лесных участков со степными. Лесные участки представлены в основном дубами, березами, иногда соснами, травянистые: ковыль, овсы, типчак, шалфей, лядвинец. Растительность степной зоны – разнотравно – ковыльные и типчако – ковыльные степи: ковыль, типчак, клевер, осоки, полынь. В настоящее время основные массивы черноземных почв распаханы. Естественная растительность сохранилась лишь на отдельных участках (балки, склоны, заповедник).

Генезис черноземов.

Черноземные почвы развиваются под степной разнотравной растительностью. Весь облик этих почв свидетельствует о богатстве их органическим веществом.

Вопрос возникновения этих почв издавна занимает умы ученых. Первые научные положения о происхождении черноземов имеются еще в трудах Ломоносова, который в 1763 году писал, что чернозем произошел от « согнития животных и растущих тел со временем» По вопросу образования черноземов были высказаны различные точки зрения, которые можно объединить в три группы: гипотеза о морском происхождении, теория болотного образования, теория наземно- растительного происхождения.

Гипотезу о морском происхождениичерноземов высказывали Паллас, Мурчинсон, Петцольд. Они рассматривали черноземы как морской ил, оставшийся после отступления Каспийского и Черного морей, как продукт размыва ледниковыми водами черной юрской сланцевой глины. Эта гипотеза отражала геологическое направление в почвообразовании и почвы рассматривали как продукт вне растительного происхождения.

Представители теории болотного происхождения черноземов Эйхвальд, Борисяк считали, что в прошлом черноземная зона представляла собой тундровые, сильно заболоченные пространства. При последующем постепенном потеплении шел процесс активного разложения болотной растительности, что обусловило формирование черноземов.

Теория растительного наземного происхождениясвязывает их образование с постепенным развитием лугово — степной и степной травянистой растительности (Рупрехт). Черноземы рассматривали как результат поселения травянистой растительности и накопление перегноя при их разложении.

Наиболее полное развитие получила эта теория в работе В.В.Докучаева « Русский чернозем» Он рассматривал образование черноземов как результат накопления в породе перегноя. Костычев, в работе « Почвы черноземных областей России», показал важные значения корневых систем травянистой растительности в накоплении органического вещества в черноземных почвах.

Вильямс рассматривал происхождение черноземов как результат развития дернового процесса под степной растительностью.

Современные взглядына процессы образования черноземов можно свести к основным положениям:

1.Ведущим процессом почвообразования при образовании черноземов является гумусонакопление.

2.Ежегодно в почву поступает значительное количество органического вещества. В опад ежегодно идет 100 – 200 ц/га, причем половина приходится на корневую систему.

3.В результате биологического круговорота в черноземы ежегодно поступает большое количество элементов минерального питания, которые в отсутствие промывного режима остаются в корнеобитаемом слое.

4.Благоприятные условия создаются для образования гумуса: корневая система содержит Са, реакция среды материнской породы щелочная.

5.Климатические условия благоприятны для гумификации. Весной в почве оптимальные температуры и достаточный запас влаги от осенне-зимних осадков и весеннего снеготаяния. В период летнего иссушения и прерывистого увлажнения микробиологические процессы заметно ослабевают, что способствует предотвращению сформировавшихся гумусовых веществ от их минерализации. Одновременно повышение температуры и иссушение почвы способствует конденсации гумусовых веществ, их усложнению.

6.Качественной особенностью гумуса черноземов является преобладание гуминовых кислот, значительное количество гуматов кальция.

7.Развитие мощной корневой системы и образование гуматов кальция.

Следует отметить, что возделывание сельскохозяйственных культур заметно изменяет характер биологического круговорота веществ, так как ежегодно отчуждается большая часть биомассы, а, следовательно, и потери элементов минерального питания. Кроме того, почва долгое время остается без растительного покрова. Это ухудшает обеспечение растений влагой. Также при распашке земель разрушается структура и усиливается ветровая и водная эрозия.

Источник

Серые лесные почвы.

Почвенный покров лесостепной зоны представлен следующими наиболее распространенными типами и подтипами почв: черноземами типичными, черноземами оподзоленными, черноземами выщелоченными, черноземами реградированными, серыми, светло и темно-серыми лесными почвами. Остальные типы почв занимают незначительные площади.

Светло-серые лесные почвы залегают на наиболее возвышенных элементах рельефа и внешне похожи на дерново-подзолистые, но отличаются от них наличием хорошо выраженного горизонта вымывания — иллювиального горизонта.

Перераспределение илистых частиц по профилю достигает 15—25 % между верхним и иллювиальным горизонтами. Светло-серые лесные почвы преимущественно легкосуглинистого и супесчаного механического состава. Объемная плотность пахотных слоев колеблется в пределах от 1,20 до 1,40 г/см 3 , объемная масса иллювиального горизонта достигает 1,50—1,70 г/см 3 . Максимальная гигроскопичность в пахотном слое колеблется от 2,0 до 3,5 %, а в иллювиальном — увеличивается до 5,5—9,5 %. Запасы влаги при ППВ (наименьшей, или предельной полевой влагоемкости) составляют 150—180 мм в метровом слое. Неблагоприятные физические свойства светло-серых почв связаны с почти полной бесструктурностью и неглубоким залеганием очень диспергированного, практически бесструктурного иллювиального горизонта, который затрудняет аэрацию почвы, снижает ее водопроницаемость и увеличивает количество связанной влаги. Описываемые почвы сильно заплывают, на них образуется мощная корка, относятся они к тяжелым — трудно поддаются обработке. Однако, несмотря на ряд неудовлетворительных свойств, при систематическом удобрении, тщательном известковании в системе севооборотов на них можно получать достаточно высокие и устойчивые урожаи сельскохозяйственных культур.

Светло-серые лесные почвы кислые, рН верхнего гори зонта 5,1—5,6, гидролитическая кислотность 1,7—2,8 мг-экв на 100 г почвы, сумма поглощенных оснований колеблется соответственно от 6,9 до 8,8 % мг-экв на 100 г почвы. Бедны они и питательными веществами. Особенно мало азота — от сотых долей процента до 0,15 %. Режим доступных растениям форм азота, в частности нитратов, неблагоприятный. Запасы фосфора незначительны (0,05—0,012 %), однако этот элемент в них в связи с повышенной кислотностью почвенной среды более доступен растениям, чем в черноземах. Обеспеченность калием низкая и средняя.

Серые лесные почвы по морфологическим признакам проявления подзолистого и дернового процессов, а также по другим свойствам они занимают промежуточное положение между светло-серыми и темно-серыми лесными почвами. По сравнению со светло-серыми почвами подзолистый процесс у них ослаблен, а дерновый не достиг еще той интенсивности, которая характерна для темно-серых почв.

Эти почвы характеризуются четкой дифференциацией профиля по подзолистому типу, но в отличие от светло-серых лесных почв в них элювиальный горизонт выражен слабо, гумусово-аккумулятивный — более мощный (до 35 см) и окраска его более темная. Разница в содержании илистой фракции между верхним и иллювиальным горизонтами достигает 20 % и более. На глубине 120—140 см, а в западных районах глубже залегает карбонатный горизонт, который вскипает при воздействии на него соляной кислотой.

Механический состав серых лесных почв — от супесчаного до суглинистого. Объемная плотность пахотных слоев колеблется в пределах от 1,32 до 1,40 г/см 3 а иллювиального— 1,45—1,50 г/см З . По сравнению со светло-серыми лесными почвами они более влагоемки, запасы влаги при ППВ составляют 165—200 мм.

Содержание гумуса в верхнем пахотном слое колеблется в пределах 1,5—0,3 %, в целинных — 4—6 %, В составе гумуса преобладают фульвокислоты.

Кислотность почв сильно варьирует, находясь в зависимости от степени выщелоченности, механического состава и характера использования (рН 4,6—6,4). Пахотные угодья, как правило, менее кислые, чем целинные. Степень насыщенности основаниями 75—90 %, гидролитическая кислотность 1,5—5,5 мг-экв на 100 г почвы.

По сравнению со светло-серыми лесными почвами серые лесные почвы лучше обеспечены питательными веществами и выше их по плодородию, однако общий уровень обеспеченности средний и ниже среднего. Как правило, серые лесные почвы содержат в достаточном количестве микроэлементы (марганца 386—900 мг/кг; бора 11—45, цинка 20—74 мг/кг).

Темно-серые лесные почвы распространены в зоне Лесостепи неравномерно и сосредоточены преимущественно на правобережье вдоль края высоких правобережий рек, главным образом на пониженных участках склонов.

В своем развитии эти почвы пережили две фазы — степную (черноземную) и последовавшую за ней лесную (подзолистую). Лесная фаза у них была более длительной, чем у черноземов оподзоленных, что нашло отразилось на строении профиля. О двух фазах в развитии характеризуемых почв свидетельствует их расположение в природе. Темно-серые лесные почвы окаймляют массивы серых лесных почв, а сами окружены черноземами оподзоленными, которые граничат непосредственно с черноземами типичными.

Признаки оподзоливания по сравнению с серыми лесными почвами выражены слабо, зато процессы аккумуляции гумуса значительны. В связи с этим в профиле четко выделяются гумусово-аккумулятивный со слабыми признаками элювиальных процессов мощностью 30-40 см; гумусово-иллювиальный горизонт А2В мощностью 20-30 см.

Передвижение коллоидов по профилю выражено в меньшей степени. Разница в содержании тонкодисперсных частиц в гумусово-аккумулятивном горизонте и гумусово-иллювиальном составляет 6-18 %. Темно-серые лесные почвы более структурны, хотя структура отличается очень низкой водопрочностью.

Объемная плотность пахотного слоя колеблется от 1,20 до 1,42 г/см 3 , в иллювиальном — 1,40-1,50 г/см З ; максимальная гигроскопичность 3,7-5,1 % в пахотном слое и 5,1-10,7 % — в иллювиальном.

Наименьшая влагоемкость (ППВ) в зависимости от механического состава в пахотном слое составляет 20-30 %, постепенно снижаясь по профилю, и в породе колеблется от 17 до 24 %. Количество продуктивной влаги в метровом слое 150-175 мм.

Содержание гумуса в пахотных почвах 2,0-4,9, в целинных — 6-10% Сумма поглощенных оснований — 12- 22 мг-экв на 100 г почвы; гидролитическая кислотность 1,0-3,7 мг-экв на 100 г почвы; обменная кислотность 5,5-6,0; степень насыщенности основаниями 80-95 %.

Питательных веществ в темно-серых лесных почвах больше, чем в серых лесных: валового азота — 0,14-0,19 %; фосфора — 0,10-0,25 и калия — 2,0-2,4 %. Степень обеспеченности подвижными питательными веществами средняя и высокая.

Черноземы. Классификация черноземов проведена с учетом их генетических свойств и морфологических признаков.

Черноземный тип почвы по генетическим особенностям и свойствам подразделяется на подтипы. Каждый подтип занимает определенное географическое положение.

В Лесостепной зоне выделяют следующие подтипы черноземов: типичные, оподзоленные, выщелоченные и реградированные. Внутри подтипов выделяются роды. Наиболее распространенными являются следующие роды черноземов.

1. обычные — выделяются во всех подтипах; признаки и свойства соответствуют основным характеристикам подтипа. В полном наименовании чернозема термин этого рода опускается;

2. глубоковскипающие — вскипают более глубоко, чем род «обычные черноземы», в связи с более выраженным промывным режимом за счет облегченного механического состава или условий рельефа. Выделяются среди типичных, обыкновенных и южных черноземов. в профиле, как правило, имеют разрыв между гумусовым и карбонатным горизонтами;

3. карбонатные — характеризуются наличием свободных карбонатов (вскипанием) по всему профилю. Среди выщелоченных и оподзоленных черноземов не выделяются;

4. карбонатные высоковскипающие — характеризуются устойчивым поверхностным вскипанием;

5. остаточно карбонатные — развиваются на плотных карбонатных породах содержат в профиле карбонатный щебень;

6. бескарбонатные — развиты на породах бедных силикатным кальцием, вскипание и выделение карбонатов отсутствует; встречаются преимущественно среди типичных, выщелоченных и оподзоленных подтипов черноземов;

7. солонцеватые — в пределах гумусового слоя имеют солонцеватый горизонт;

8. осолоделые — характеризуются наличием белесой присыпки в гумусовом слое, размытостью гумусовой окраски, лакировкой и примазками по граням структуры в нижних горизонтах, иногда наличием обменного натрия; распространены среди типичных, обыкновенных и южных черноземов;

9. щелеватые — характеризуются образованием глубоких трещин (холодная фация).

Подтипы и роды черноземов делятся на виды по ряду признаков:

• по мощности гумусового горизонта А — сверхмощные (более 120 см); мощные (120—80 см); среднемощные (80—40 см); маломощные (40—25 см); маломощные укороченные (менее 25 см);

• по содержанию гумуса — тучные (более 9 %); среднегумусные (9—б %); малогумусные (6—4 %); слабогумусированные (менее 4 %);

• по степени выщелоченности — слабовыщелоченные (разрыв между гумусовым слоем (А+АВ) и карбонатным горизонтом менее 20 см); средневыщелоченные (20-40 см); сильновыщелоченные более (40 см).

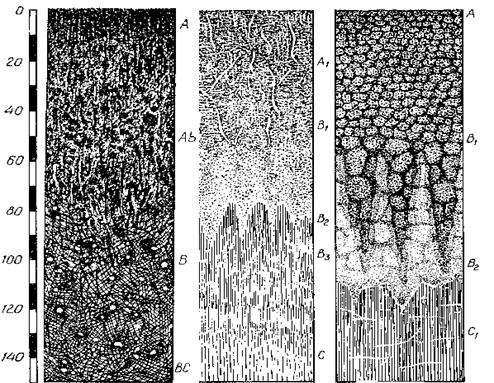

Рис. 20. Почвенный профиль черноземов.

а – чернозем оподзоленный; б – чернозем выщелоченный; в – чернозем типичный мощный.

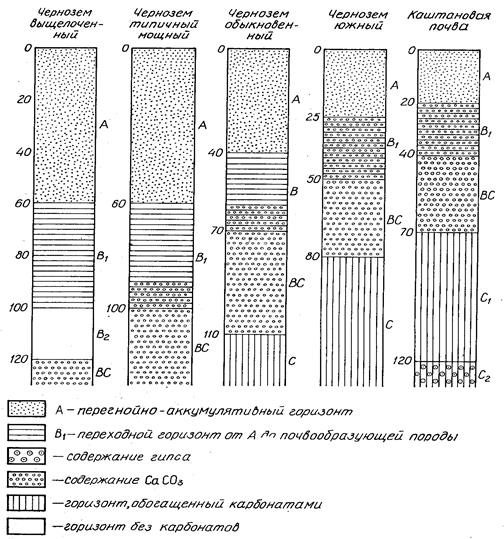

Рис. 21. схема строения почв дернового типа почвообразования

Черноземы типичные характеризуются максимальным проявлением черноземного процесса. Горизонт А интенсивной черно-серой окраски с хорошо выраженной зернистой водопрочной структурой.

Горизонт АВ характеризуется плавным ослаблением — гумусовой окраски книзу и постепенным укрупнением структуры, которая становится комковатой. Вскипание обнаруживается в нижней части горизонта АВ или в верхней части горизонта В.

Горизонт В имеет неравномерную окраску и комковатую структуру. Неравномерность окраски обусловлена затеками гумуса, которые книзу исчезают, вскипает от соляной кислоты. Ниже залегает горизонт С.

Выделения карбонатов в форме псевдомицелия, трубочек и журавчиков обнаруживаются в горизонте В и С, обычно с глубины 70—100 см.

Характерными особенностями черноземов типичных являются глубокий гумусовый профиль, вскипание в переходном горизонте, обилие кротовин.

Генезис этих почв связывают с накоплением большой биомассы под разнотравно-злаковой растительностью в лесостепной зоне в условиях благоприятного атмосферного увлажнения (коэффициент увлажнения 1 и более).

Черноземы типичные распространены в зоне Лесостепи и занимают относительно равные слабосточные плато, высокие лессовые террасы. Сформировались под луговыми степями. Имеют относительно мощный гумуссированный профиль (0,6—1,5 м и более) с зернистой структурой, рыхлое сложение, характерно наличие карбонатов в пределах, как правило, гумуссированной части в виде мицелия и прожилок, прослеживается отсутствие перераспределений минеральной массы по профилю.

Характерная особенность профиля черноземов типичных — постепенный спад гумусовой окраски с глубиной и большая переработанность землероями.

Линия вскипания от НС1 в черноземах типичных обычного рода наблюдается преимущественно на глубине 40—50 ем, хотя возможны высоко (0—30 см) и глубоко вскипающие (70—100 см) виды.

По мощности гумусированного профиля черноземы типичные разделяются на сверхмощные, мощные и среднемощные, по степени гумусированности — на слабогумусированные, малогумусные и среднегумусные.

Черноземы типичные мощные и среднемощные малогумусные преобладают в центральных районах Лесостепи и на лессовых террасах рек. мощные и среднемощные среднегумусные характерны для почвенного покрова южной части лесостепной зоны и развиваются на тяжелосуглинистых лессах. Черноземы слабогумусированные распространены в основном в полосе, прилегающей к Полесью, и формируются на лессах легкосуглинистого механического состава.

Черноземы типичные сверхмощные слабогумусированные распространены в северной приполесской полосе зоны в Волынской, Ровенской, Киевской и Черниговской областях ,а также на большей части Черниговской и Сумской областей и приурочены к лесам средне- и тяжелосуглинистого механического состава.

В южной части зоны, в границах северной части Одесской, Кировоградской, южной Полтавской, юго-восточной Сумской и большей части Харьковской областей распространены черноземы типичные мощные среднегумусные на лессах тяжелого механического состава.

Черноземы типичные среднемощные слабо- и малогумусные распространены на Волынской возвышенности и террасах Днепра.

В черноземах типичных выделяют два фациальных подтипа.

в западной части зоны распространенные черноземы типичные влажные. повышенное количество влаги способствует периодическому сезонному переувлажнению с чем связано развитие глеевых процессов, которые обнаруживаются в виде оливковатых или оливково-ржаво-бурых пятен или разводов в профиле, и форме карбонатов, которые представлены в виде журавчиков.

Остальная часть зоны представлена обычными черноземами, для которых характерна прожилковая и мицелярная формы карбонатов.

В подтипе черноземов типичных преобладают мощные и среднемощные многогумусные, или тучные, черноземы.

В западной части Лесостепной зоны при более влажных условиях климата, которые способствуют большему выносу оснований из опада, что в свою очередь приводит к образованию более кислых органических продуктов превращения растительных остатков, формируются оподзоленных и выщелоченные черноземы.

Черноземы оподзоленные имеет следующие особенности.

Горизонт А темно-серой или серой окраски, зернисто-комковатой структуры.

Горизонт АВ темно-серый или буровато-серый с седоватым оттенком, комковатый, внизу ореховатый, для этого горизонта характерна белесая присыпка (кремнеземистая), покрывающая структурные отдельности, наибольшее скопление которой обнаруживается в нижней части горизонта.

Горизонт В (иллювиальный) с затеками гумуса в виде языков и карманов, имеет ореховатую структуру, вверху с белесой присыпкой, уплотненный. С глубиной затеки гумуса и оструктуренность исчезают и начинается горизонт С, в котором обычно находятся карбонаты в форме псевдомицелия, трубочек, журавчиков.

Разрыв между гумусовым слоем (А+АВ) и карбонатным горизонтом достигает значительной мощности (60-80 см). Карбонаты обычно обнаруживаются на глубине 1,3-1,5 м, что не всегда обеспечивает их поступление в гумусовый слой.

Кремнеземистая присыпка и уплотненный горизонт В (иллювиальный) являются главными отличительными морфологическими признаками черноземов оподзоленных.

Черноземы оподзоленные распространены в основном в Правобережье, особенно в западной Лесостепи. Они находятся на границе с Полесьем, встречаются небольшими массивами на лессовых отложениях Полесья.

Черноземы оподзоленные, как правило, залегают на высоких хорошо дренирован водоразделах, вклиниваясь в черноземы типичные, выщелоченные и темно-серые лесные почвы. На Левобережье они довольно часты также на лессовых террасах Днепра и его притоков.

Образование оподзоленных черноземов возможно, например, под широколиственными лесами паркового типа с густым травостоем. Это предположение хорошо согласуется с признаками степной и лесной стадиями развития. Об этом свидетельствуют признаки двух почвообразовательных процессов. Последствиями дернового почвообразовательного процесса являются: частые кротовины, глубокая гумусированность профиля, довольно высокое, почти как в черноземах типичных, содержание гумуса, в составе которого также преобладают гуминовые кислоты, связанные с кальцием. Признаками подзолистого почвообразовательного процесса служат — глубокая выщелоченность, кислотность, пониженная насыщенность основаниями, отчетливая, хотя и слабая, дифференциация по элювиально-иллювиальному типу.

Можно сказать, что черноземы оподзоленные обычного рода совмещают признаки черноземов типичных и темно-серых лесных почв.

Неоднородность климатических условий и почвообразующих пород обусловила формирование различных как по морфологическим признакам, так и по уровню плодородия черноземов оподзоленных. На территории Украины черноземы оподзоленные представлены двумя основными рода ми — обычными и реградированными.

Черноземы оподзоленные обычные. Особенностью гумусового профиля черноземов оподзоленных является сравнительно быстрое уменьшение Содержания гумуса с глубиной. Наиболее резкий спад отмечается на глубине 50-70 см.

Качественный состав гумуса по генетическим горизонтам черноземов оподзоленных явно дифференцирован.В нем преобладают гуминовые кислоты, связанные с кальцием. Соотношение между гуминовыми и фульвокислотами в верхних горизонтах 1,2—1,5 с глубиной уменьшается до 0,7—0,8.

Механический состав черноземов оподзоленных характеризуется преобладание фракций крупной пыли (40— 65 %) и ила (17—44 %) при содержании физической глины от 23 до 66 %. В северной части зоны механический состав крупнопылевато-легкосуглинистый в средней части зоны — крупнопылевато- и пылевато-среднесуглинистый и на южной периферии — пылевато-тяжелосуглинистый и легкоглинистый.

Черноземы оподзоленные на 85—95, а в нижних горизонтах — на 98 % насыщены основаниями, причем степень насыщенности тем больше, чем тяжелее механический состав. Преобладает обменный кальций (80—83 %). Отношение обменных кальция и магния 4: 6. Гидролитическая кислотность в верхнем гумусовом слое 1,7—3,1 мг-экв на 100 г почвы.

Глубина верхней границы карбонатного горизонта у черноземов оподзоленных закономерно понижается с востока на запад—от 103—130 см на Левобережье до 130—150 см на Правобережье.

Черноземы оподзоленные реградированные. Почвообразующие породы — богатые карбонатами незасоленные лессы. Сформировались черноземы реградированные в автотрофных условиях на увалистых водоразделах или склонах южной и юго-западной экспозиций. Они, как правило, находятся между оподзоленными черноземами и типичными или распределяются среди последних небольшими пятнами по вершинам невысоких холмов и увалов.

В почвоведении происхождение черноземов реградированных трактуется двояко: как результат окультуривания оподзоленных и выщелоченных черноземов, а также темно- серых лесных почв (реже) и как естественный почвообразовательный процесс в местах полного исчезновения леса или разреживания лесов под влиянием травянистой растительности.

Сущность процесса реградации состоит в том, что при смене древесной растительности травянистой изменяется гидрологический режим почв, усиливаются восходящие токи влаги, способствующие подтягиванию карбонатов к поверхности. Поглощающий комплекс в этом случае насыщается основаниями, происходит усреднение реакции почвенного раствора, водно-физические и агрохимические свойства ранее оподзоленных почв несколько улучшаются. При этом сохраняются признаки элювиально-иллювиальная дифференциации профиля по морфологии и химическим свойствам.

Сумма поглощенных оснований и насыщенность ими поглощенного комплекса (80 и более) в черноземах реградированных несколько выше, чем в черноземах оподзоленных. Реградированные черноземы отличаются также и более низкой гидролитической кислотностью: в верхнем горизонте она не превышает 2,2 мг-экв на 100 г почвы и резко убывает с глубиной. Реакция почв нейтральная: рН водной 7,2—7,5 и соленой 5,5—6,8.

Черноземы выщелоченные по своим характеристикам очень близки к темно-серыми лесными почвами.

У черноземов выщелоченных линия вскипания глубоко расположена (около 1 м) заметно выраженная белесая присыпка отсутствует, нет характерного буроватого уплотненного ореховатого иллювиального горизонта. Выщелоченные черноземы относятся к нейтральным почвам.

Основной их отличительный признак (наряду с глубоким вскипанием) — прокрашивание гумусом, образовавшимся из травянистой растительности и промытым, на большую глубину.

Важным отличием черноземов выщелоченных является также мощный гумусовый горизонт, аналогичный горизонту черноземов типичных (мощных) с содержанием гумуса лишь на 0,5—1,0 % меньше, чем в рядом залегающих черноземах мощных типичных среднегумусовых, хорошо выраженная структура в суглинистых и глинистых разновидностях и высокое плодородие.

Лугово-черноземные почвы развиваются преимущественно на лессовидных породах, расположены в основном в левобережной части области и находятся на первых надпойменных террасах рек и в широких долинах, на днищах оврагов и балок, а также на пониженных террасовых участках. Формируются в условиях постоянного, иногда повышенного увлажнения грунтовыми водами, которые могут быть очень минерализованы. Близкое стояние грунтовых вод способствует их оглеению. По морфологическим признакам лугово-черноземные почвы очень похожи на черноземы, однако отличаются от них оглеенностью нижних горизонтов. Мощность гумусового горизонта у них такая же, как и у черноземов типичных, однако благодаря добавочному увлажнению грунтовыми водами органические вещества в них накапливаются более интенсивно и гумусовый слой имеет более темную окраску. Реакция почвенного раствора этой генетической группы близка к нейтральной или нейтральная.

Болотные и торфяно-болотные почвы встречаются во всех районах области в плавнях рек и глубоких понижениях, развиваются в условиях постоянного переувлажнения при участии болотной растительности. В таких условиях органические вещества разлагаются очень медленно, поэтому из года в год накапливаются в почве.

Для болотных почв характерна высокая зольность торфа. реакция почвенного раствора близка к нейтральной (солончаковые разновидности имеют слабощелочную реакцию).

Источник