Особенности гранулометрического состава серых лесных почв лесостепной зоны Зауралья

Рубрика: Сельское хозяйство

Дата публикации: 07.12.2016 2016-12-07

Статья просмотрена: 1301 раз

Библиографическое описание:

Ерёмин, Д. И. Особенности гранулометрического состава серых лесных почв лесостепной зоны Зауралья / Д. И. Ерёмин. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2016. — № 27 (131). — С. 212-214. — URL: https://moluch.ru/archive/131/36335/ (дата обращения: 11.12.2021).

Гранулометрический состав оказывает большое влияние на почвообразовательный процесс, с момента формирования почвы и до настоящего времени. Такие важнейшие свойства как водно-физические, физико-механические, воздушные и тепловые формируются под действием гранулометрического состава [1,2]. Поэтому изучение динамики элементов плодородия возможно только при детальном анализе гранулометрического состава почв. Этот показатель напрямую зависит от почвообразующих пород. Именно они передают «по наследству» особенности гранулометрического состава современным почвам.

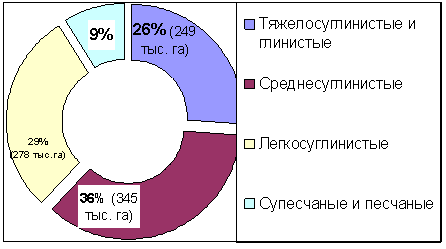

Серые лесные почвы в Тюменской области, как отмечал Л. Н. Каретин, по площади занимают второе место, уступая подзолистым и занимают 6,3 % территории юга нашего региона, что составляет 889 тыс. гектар [3]. Распределение по подтипам происходит следующим образом: светло-серые составляют 18 %; серые лесные — 42 и темно-серые 40 %. Последний подтип наиболее распространен в лесостепной зоне и активно используется в сельском хозяйстве, наряду с черноземами [4,5]. Среди серых лесных почв преобладают суглинистые разновидности, их площади представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Распределение серых лесных почв юга Тюменской области по гранулометрическому составу [3]

В исследуемых почвах наибольшее распространение получили среднесуглинистые иловато-песчаные разновидности (табл. 1,2,3). Преобладающей в составе гранулометрических фракций является крупная пыль, что свидетельствует, о формировании этих почв на лёссовидных суглинках. В наименьшем количестве представлены фракции крупного, среднего и мелкого песка. Следует так же отметить невысокое содержание фракции средней пыли, наиболее неблагоприятной в агрономическом отношении, не обладающей свойствами песка и в тоже время являющейся малоактивной при образовании почвенной структуры. Ее содержание не превышает 12 %.

Гранулометрический состав светло серой лесной осолоделой почвы

Горизонты

Глубина, см

Содержание фракций,%

Источник

Гумусовое состояние серых лесных почв Северного Зауралья

Рубрика: Сельское хозяйство

Дата публикации: 07.12.2016 2016-12-07

Статья просмотрена: 2630 раз

Библиографическое описание:

Ерёмин, Д. И. Гумусовое состояние серых лесных почв Северного Зауралья / Д. И. Ерёмин. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2016. — № 27 (131). — С. 210-212. — URL: https://moluch.ru/archive/131/36334/ (дата обращения: 11.12.2021).

Содержание и запасы органического вещества в почвах традиционно служат основными критериями оценки почвенного плодородия, а в последние годы все больше рассматриваются и с точки зрения экологической устойчивости почв как компонента биосферы. Серые лесные почвы занимают промежуточное положение по плодородию между подзолистыми и черноземными почвами и неудивительно, что в районах, где нет плодородных почв, они первыми испытывают сильнейшую антропогенную нагрузку.

Гумусовое состояние серых лесных почв складывается из нескольких показателей: мощности гумусового горизонта; содержания в нем гумуса и его качественный состав. Эти показатели характерны и для черноземных почв [1–3]. Однако для серых лесных почв они более критичны, так как они не обладают достаточным количеством гумуса и его качеством для стабилизации физико-химических свойств.

В основу статьи легли многолетние исследования кафедры почвоведения и агрохимии Государственного аграрного университета Северного Зауралья. Обобщив информацию по гумусовому состоянию, были сделаны соответствующие выводы, которые можно использовать как в учебном процессе, так и для аграриев, работающих на таких почвах.

Мощность гумусового слоя определяли в полевых условиях, при описании почвенных профилей. В это же время проводили отбор образцов на гумус. Его содержание определяли методом Тюрина в модификации ЦИНАО; качественный состав — методом В. В. Пономаревой и Т. А. Плотниковой.

Результаты исследований

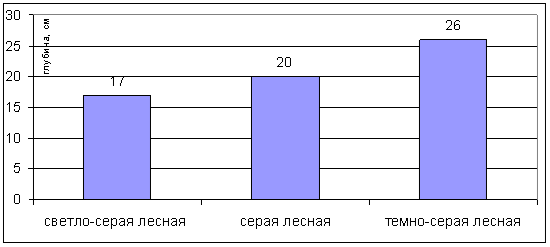

Как показали наши исследования, гумусовый горизонт серых лесных почв Западной Сибири по сравнению с Европейскими аналогами невелик. В среднем у светло-серых он составляет 15–17 см, с отклонением в ту или иную сторону 3–5 см (рис.1). У подтипа серых лесных почв, мощность гумусового горизонта в среднем составляет 20 см, что делает проблематичным использовать этот показатель для определения подтипа почвы. Темно-серые лесные почвы характеризуются мощностью гумусового слоя в 26 см, причем варьирование достигает 5–7 см. Как мы видим гумусовый слой по подтипам серых лесных почв не характеризуется серьезными отклонениями друг от друга.

Рис. 1. Мощность гумусового горизонта серых лесных почв, см

Содержание гумуса и гумусированность почвенного профиля серых лесных почв возрастает от светло-серых лесных к темно-серым лесным почвам. Если содержание гумуса в верхнем, 0–10см слое, светло-серых лесных почв составляет — 2,34 %, серых лесных — 4,13 %, то темно-серых оно достигает 6,40 % (табл.1).

Содержание гумуса в серых лесных почвах

Светло-серая лесная

Серая лесная

Темно-серая лесная

Горизонты

Глубина, см

Гумус,

Горизонты

Глубина, см

Гумус,

Горизонты

Глубина, см

Гумус,

Небольшое количество гумуса, особенно в светло серых лесных почвах, обусловлено слабым развитием корневой системы в отсутствии питательных элементов и интенсивном вымывании органических соединений из верхних горизонтов в нижние.

В направлении от светло-серых к темно-серым почвам возрастает и мощность гумусовой толщи. В светло серых почвах основной запас гумуса сосредотачивается в верхнем 0–13 см слое, в серых лесных почвах достигает глубины 30 см, а в темно-серых 40см.

Только в серых лесных оподзоленных почвах, встречающихся в южной части таежной зоны, отмечается гуматно-фульватный тип гумуса. Но уже в северной лесостепи, гумус приобретает гуматный тип, такой же, как и у черноземов [4]. Однако, длительно используемые в пашне серые лесные почвы характеризуются гуматно-фульватным типом гумуса, что характерно для старопахотных черноземов. Для улучшения качества гумуса на серых лесных почвах, так же, как и на черноземах необходимо использовать перевод истощенной пашни в залежное состояние, где в течение 10–12 лет гумусовое состояние улучшается до целинных темно-серых лесных почв [5]. Перевод в залежное состояние светло-серых лесных и серых лесных неэффективен, по причине дальнейшего снижения содержания гумуса.

Заключение

Средняя мощность гумусового горизонта темно-серых лесных почв позволяет создавать на них полноценный пахотный горизонт, а содержание гумуса, достигающее 6 % дает возможность получать урожаи сельскохозяйственных культур, при ограниченном использовании удобрений. При интенсивном использовании серых лесных почв в пашне, очень часто происходит неконтролируемое ухудшение всех показателей гумусового состава, которые можно восстановить только при переводе темно-серых лесных почв в залежное состояние, а светло-серых и серых лесных почв, только путем коренного улучшения, за счет внесения органических удобрений и известкования.

- Абрамов Н. В. Состав гумуса выщелоченного чернозема Тобол-Ишимского междуречья в естественном состоянии и в условиях длительной распашки/Н. В. Абрамов, Д. И. Ерёмин, C. B. Абрамова//Вестник Красноярского ГАУ. 2007. № 4. С. 52–57.

- Ерёмин Д. И. Стабилизация гумусного состояния пахотного чернозема //Земледелие. 2014. № 1. С. 29–31.

- Eremin D. I. Changes in the content and quality of humus in leached chernozems of the Trans-Ural forest-steppe zone under the impact of their agricultural use /D. I. Eremin //Eurasian soil science. T.49. No 5. 2016. P. 538–545. DOI: 10.1134/S1064229316050033.

- Лазарев А. П. Экологические аспекты использования черноземов Западной Сибири/А. П. Лазарев, А. А. Ваймер, Л. Н. Скипин//Тюмень. 2014. 362 с.

- Ерёмин Д. И. Залежь как средство восстановления содержания и запасов гумуса старопахатных черноземов лесостепной зоны Северного Зауралья/Д. И. Ерёмин//Плодородие. 2014. № 1 (76). С. 24–26.

Источник

Морфогенетическая характеристика серых лесных почв восточной окраины Зауральского плато

Рубрика: Сельское хозяйство

Дата публикации: 07.12.2016 2016-12-07

Статья просмотрена: 286 раз

Библиографическое описание:

Ерёмин, Д. И. Морфогенетическая характеристика серых лесных почв восточной окраины Зауральского плато / Д. И. Ерёмин. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2016. — № 27 (131). — С. 208-210. — URL: https://moluch.ru/archive/131/36333/ (дата обращения: 11.12.2021).

Серые лесные почвы распространены преимущественно в северной части лесостепной зоны. Они вместе с серыми лесными глеевыми почвами занимают площадь более 50 млн. га, или около 2,3 % площади всех почв страны. Среди зональных почв Тюменской области серые лесные почвы по площади занимают второе место, уступая подзолистым почвам. В целом на их долю приходится 6,3 % территории юга Тюменской области. Общая площадь серых лесных почв в области составляет 880 тыс. гектар, тогда как черноземов чуть больше 500 тыс. га [1,2]. Основные площади их сосредоточены в лесостепной зоне и подтаёжной подзоне (частично встречаются на юге южной тайги). Они приурочены к наиболее дренированным участкам региона. Располагаются на высоких пологоволнистых террасах крупных рек, а также в долинах малых рек и речек с разной овражно-балочной сетью. Наибольшие их площади находятся на приподнятых наклонных или волнистых равнинах водоразделов, часто чередуясь с серыми лесными глеевыми почвами. Серые лесные почвы, как правило, размещаются крупными массивами. Сочетаются или граничат в подтаёжной подзоне с луговыми или, лугово-чернозёмными или дерново- подзолистыми почвами, а в лесостепной зоне чаще с чернозёмами и лугово-чернозёмными, реже с луговыми и засолёнными почвами, составляя оригинальные парагенетические ряды.

Учитывая то, что почвообразование в Сибири весьма специфичное, то на морфогенетические свойства накладывается свой региональный отпечаток. Поэтому нашей целью было изучение морфологических свойств серых лесных почв.

Исследования проводились в полевых условиях. На основе анализа почвенного покрова были установлены массивы серых лесных почв на которых были заложены полноценные почвенные массивы. Описание морфогенетических свойств было проведено автором.

Серые лесные почвы формируются при преобладающем воздействии дернового процесса, чему способствует хорошо развитая травянистая растительность, и ослабленного по сравнению с типично подзолистыми почвами элювиального в силу более благоприятного химического состава продуктов разложения лесного опада лиственных лесов. Благодаря тому, что лиственный лес пропускает больше солнечного света к поверхности почвы, чем хвойный, то поверхность почти полностью закрыта травянистой растительностью. С уменьшением плотности древостоя доля травянистых трав существенно увеличивается, и что является немаловажным аспектом, появляются бобовые травы, значительно обогащающие почву азотом. В итоге почва формируется под действием дернового процесса, свойственного черноземам, а также в результате подзолистого процесса. На светло серых лесных этот процесс доминирует. В целом профиль этих почв резко дифференцирован на ряд генетических горизонтов.

В верхней части почвенного профиля этих почв формируется слабо развитая дернина (А0), особенно у светло-серых, мощность ее вместе с лесным опадом обычно не превышает 3–4 см. Гумусово-элювиальный горизонт этих почв по сравнению с их европейскими аналогами невелик: у светло-серых лесных почв он составляет 13 см, у серых — 16 и темно-серых — 27 см. В зависимости от подтипа он окрашен от светло- до темно-серого цвета, иногда почти черного. Структура комковатая или пылевато-комковатая. Горизонт рыхлый или слегка уплотнен. Нижележащий горизонт А1А2 в подтипе серых и светло серых лесных почв имеет светло- или белесовато-серую окраску, уплотненное сложение, структура комковато-пластинчатая. Мощность его у светло-серых 8 см, у серых лесных 8, у темно-серых лесных он не выражен и обнаруживается лишь по обильной кремнеземистой присыпке в нижней части гумусово-элювиального горизонта. Иллювиальный горизонт В хорошо выделяется своей бурой или темно-бурой окраской, плотным сложением и ореховатой структурой. В верхней его части обнаруживается кремнеземистая присыпка. Структурные отдельности, имеют глянцевую лакировку по граням, что является признаком реликтового осолодения. В средней или нижней части горизонта имеются новообразования карбонатов в виде пятен, мелких вкраплений, журавчиков. Глубина вскипания по типу составляет 68–117см, что соответствует черноземным почвам [3,4]. Материнская порода (С) имеет светло- и желто-бурую или палево-желто-бурую окраску. Она менее плотная, чем вышележащий горизонт Вк, структура не выражена. Здесь, а иногда и выше, нередко обнаруживаются следы былого или современного оглеения в виде ржаво-охристых новообразований или сизых пятен, указывающие на переменное увлажнение [5].

В качестве примера приводится морфологическое описание соответствующих подтипов серых лесных почв.

Разрез 1. Светло-серая лесная осолоделая, легкосуглинистая, на карбонатном суглинке. Берёзовый лес. Травянистая растительность практически отсутствует

Сухой, светло-серый, комковато-пылеватый, рыхлый, много корней, легко суглинистый. Переход постепенный.

Сухой, буровато-светло-серый с белесым оттенком, ореховато-пластинчатый, слегка уплотнен, тонкопористый, корни, легкосуглинистый. Переход заметный.

Свежий, темно-бурый, ореховатый, плотный, тонкопористый, глянцевая лакировка и кремнеземистая присыпка по граням структурных отдельностей, кротовины, корни, легкосуглинистый. Переход ясный.

Светлый, бурый, крупноореховатый, плотный, тонкопористый, черно-бурые вкрапления, корни, легкосуглинистый. Вскипает от НСl, карбонаты в виде вкраплений, рыхлых скоплений. Переход постепенный.

Свежий, светло-бурый, непрочноореховатый, уплотнен, корни, черно-бурые вкрапления. Карбонаты той же формы, что и в предыдущем.

Разрез 2. Серая лесная осолоделая, среднесуглинистая на лёссовидном суглинке Берёзовый лес.

Корешковатая дернина, рыхлая.

Свежий, серый, мелко комковатый, слабо уплотнён, много корней, среднесуглинистый, переход постепенный.

Свежий, серый с белёсым оттенком, мелко ореховатый, слабо уплотнён, много корней, среднесуглинистый, переход ясно выражен.

Свежий, тёмно бурый, мелко ореховатый, уплотнён, гумусовая лакировка и кремнезёмистая присыпка по граням структурных отдельностей, корни, тяжелосуглинистый, переход постепенный.

Свежий, тёмно бурый, мелко ореховатый, очень плотный, гумусовая лакировка по граням структурных отдельностей, корни, отпечатки корней, тяжелосуглинистый, переход ярко выражен.

Свежий, светло бурый с палевым оттенком, бесструктурный, плотный, вскипает, карбонаты в форме вкраплений диаметром до 4 мм, тяжелосуглинистый, переход постепенный.

Свежий, жёлто бурый, бесструктурный, уплотнён, одиночные корни, карбонаты различной формы, тяжелосуглинистый.

Разрез 3. Тёмно-серая лесная осолоделая, среднесуглинистая на лёссовидном карбонатном суглинке. Взрослый берёзовый лес, хорошо развит травянистый покров.

Лесная подстилка, слабо оторфованная дернина.

Свежий, чёрный, комковатый, рыхлый, пронизан корнями, в нижней части кремнезёмистая присыпка, среднесуглинистый. Переход постепенный.

Свежий, тёмно- бурый, ореховатый, уплотнён, тонкопористый, корни, отпечатки корней, тяжелосуглинистый, переход выражен изменением окраски.

Свежий, бурый, ореховатый, уплотнён, тонко пористый, чёрно-бурые вкрапления, гумусовая лакировка по граням структурных отдельностей корни,глинистый,переход по наличию карбонатов и смены окраски.

Свежий, светло-бурый, непрочно- ореховатый, уплотнён, чёрно-бурые вкрапления, редко корни, карбонаты в виде рыхлых жёлто- палевых скоплений от 3 до 10мм в диаметре, среднесуглинистый, переход постепенный.

Свежий, неоднородной окраски, жёлто-бурый, уплотнён, тонкопористый, чёрно-бурые вкрапления, ржаво охристые примазки, карбонаты в виде рыхлых скоплений, среднесуглинистый.

Таким образом морфологические признаки серых лесных почв имеют следующие особенности:

- Наблюдается четкая дифференциация морфологического профиля на генетические горизонты, причем степень дифференциации зависит от подтипа и усиливается от темно-серых к светло-серым.

- Мощность гумусово-элювиального горизонта в среднем 13–27 см и увеличивается от светло-серых к темно-серым почвам.

- По глубине залегания карбонатов серые лесные почвы относятся к глубоко вскипающим почвам, так как вскипают на глубине более 100 см.

- Ерёмин Д. И. Агрогенная трансформация чернозема выщелоченного Северного Зауралья: дисс. д-ра биол. наук. Тюмень 2012. 452 с.

- Каретин Л. Н. Почвы Тюменской области. Новосибирск Наука, Сиб. Отд-ние. 1990. 285 с

- Абрамов Н. В. Морфогенетические особенности черноземных почв восточной окраины зауральской лесостепи/Н. В. Абрамов, Д. И. Ерёмин//Аграрный вестник Урала. 2008. № 2. С. 62–64.

- Абрамов Н. В. Формирование профиля черноземов выщелоченных Северного Зауралья в условиях длительной распашки/Н. В. Абрамов, Д. И. Ерёмин//Достижения науки и техники АПК. 2012. № 3. С. 7–9.

- Ерёмин Д. И. Окислительно-восстановительный потенциал луговых почв Тобол-Ишимского междуречья /Д. И. Ерёмин //Вестник Красноярского государственного аграрного университета. 2008. № 2. 65–67.

Похожие статьи

Гумусовое состояние серых лесных почв Северного Зауралья

Основные термины (генерируются автоматически): почва, содержание гумуса, гумусовый горизонт, залежное состояние, гумус, подтип серых, гумусовый горизонт серых

Особенности гранулометрического состава серых лесных почв лесостепной зоны Зауралья.

Особенности гранулометрического состава серых лесных почв.

Серые лесные почвы в Тюменской области, как отмечал Л. Н. Каретин, по площади

Причем степень элювиально-иллювиальной дифференциации профиля серых лесных почв различна и тесно связана с подтипами.

Гумусовое состояние серых лесных почв Северного Зауралья.

Морфогенетические особенности темноцветных почв восточной.

Обычно имеют черный гумусовый горизонт глыбисто-комковатой структуры на пашне и зернисто-комковатый на целине.

Особенности гранулометрического состава серых лесных почв лесостепной зоны Зауралья.

Изменение чернозёма выщелоченного на разных участках склона.

Современный рельеф лесостепной зоны Зауралья характеризуется чередованием понижений, размытых древними

Гумусовый переходный, буровато-серый, сухой, тяжелосуглинистый, ореховато-комковатый, плотный, много корней, переход ясный, языковатый.

«No-till», а спасет ли он пашню Западной Сибири? | Молодой ученый

Теоретически это возможно, так как ежегодные механические обработки приводят к усилению аэрации гумусового слоя и стимулируют аэробную

Почвенный покров сельскохозяйственной зоны Тюменской области представлен преимущественно почвами с тяжелым.

Антропогенная эволюция черноземных почв Западной Сибири

В почвенном покрове сельскохозяйственной зоны Тюменской области черноземы в совокупности с лугово-черноземными почвами

Формирование горизонта антропогенного происхождения (плужная подошва), уплотненного в нижней части гумусового слоя.

Оптимизационная модель физического состояния пахотного.

Почва опытного участка — тяжелосуглинистый выщелоченный чернозём. Средняя мощность гумусового горизонта составляет

Ерёмин Д. И. Продуктивность зернового с занятым паром севооборота в северной лесостепи Тюменской области: Автореф. дис…канд. с.-х. наук/Д.

Влияние возрастающих доз минеральных удобрений на эмиссию.

Особенности гранулометрического состава серых лесных почв лесостепной зоны Зауралья. Температурный режим пахотного слоя при выращивании кукурузы в лесостепной зоне Зауралья.

Источник