Типы гумуса гумусово-аккумулятивных горизонтов почв

Процесс гумификации заключается в преобразовании органических остатков в гумусовые вещества, направлен на отбор устойчивых продуктов гумификации в конкретной биоклиматической обстановке и зависит как от условий, определяющих активность почвенной микрофлоры (климатических параметров, свойств почв), так и от устойчивости трансформируемых соединений. Для оценки интенсивности этого процесса используется понятие глубины гумификации или типа гумуса. Тип гумуса является одним из важных показателей гумусного состояния почв, указывающий, насколько полно органические остатки преобразуются в гумусовые вещества, и характеризует качественный состав почвенного гумуса. Тип гумуса оценивается по отношению содержания углерода гуминовых кислот к содержанию углерода фульвокислот (Сгк/Сфк). Эта величина безразмерна, она рассчитывается по результатам анализа группового состава гумуса и не зависит от общего содержания органического углерода в почвах. Необходимо упомянуть тот факт, что в последнее время появилось несколько опубликованных работ [19, 168], в которых дискутируется вопрос о том, что группа фульвокислот, как особая группа соединений, в свободном виде в почвах практически не существует, а является продуктом гидролиза в ходе группового анализа. Однако, сам по себе показатель Сгк/Сфк очень удобен для классификационных целей и характеризует качество гумуса многих типов почв. Так, для гумусово-аккумулятивных горизонтов (А) автоморфных почв континентальной фации умеренного пояса европейской части России установлено, что между величиной отношения Сгк/Сфк и продолжительностью периода биологической активности (ПБА) обнаруживается практически однозначная связь [20, 169]. Максимальная величина ПБА (около 170 дней) приходится на почвы черноземного типа с гуматным типом гумуса (Сгк/Сфк равно 2 — 3). Постепенному снижению величин отношения Сгк/Сфк к северу и югу до 0,4 — 0,5 (фульватный тип гумуса) в почвах арктической и полупустынной зон соответствует уменьшение продолжительности ПБА до 40 — 60 дней. Отсюда следует, что в северных областях главным фактором, ограничивающим продолжительность ПБА и регулирующим процессы гумификации, являются температуры, а на юге — осадки (влажность почв).

За основу карты типов гумуса была принята почвенная карта масштаба 1:15 000 000 (Атлас, с. 72) и данные по величинам Сгк/Сфк для горизонта А всех почв, приведенных в легенде этой карты, собранные из аналитических материалов, опубликованных в журналах, сборниках, монографиях и др. Все собранные данные по величинам отношений Сгк/Сфк были обобщены, определены средние величины и пределы их колебаний. Значения коэффициентов варьирования для некоторых почв довольно велики: от 17,3% в дерново-подзолистых почвах до 63,4% в подзолисто-болотных. Вероятные пределы колебаний часто превышают по своему размаху разницу между средними значениями для генетически близких типов почв [21].

Все почвы, приведенные в легенде к почвенной карте России, по средним величинам отношений Сгк/Сфк для горизонта А укладываются в интервале от 0,2 — 0,3 до 2,5 — 2,75. Для них были определены градации, в интервале которых находятся средние величины отношений Сгк/Сфк этих почв. Анализ собранного материала показал, что в одну градацию величин отношений Сгк/Сфк объединяются почвы разного генезиса, но характеризующиеся одинаковым типом гумуса.

На карте хорошо прослеживаются зональные особенности гумусообразования, особенно для европейской части России. С севера на юг постепенно увеличивается гуматность гумуса. Гумус фульватного типа с отношениями Сгк/Сфк менее 0,5 объединяет большую группу почв, распространенных на севере европейской части России и Сибири (арктические, тундровые, подзолы, глееподзолистые, вулканические и др.). В автоморфных почвах к югу от тундровой зоны гуматность постепенно нарастает. Гумус становится гуматно-фульватным в почвах (дерново-подзолистых, буро-таежных), для которых отношения Сгк/Сфк находятся в интервале 0,75 — 1,00. Серые лесные почвы имеют фульватно-гуматный тип гумуса и по средним величинам отношений Сгк/Сфк попадают в градацию величин 1,00 — 1,25. Контур с таким типом гумуса хорошо выделяется в виде широкой полосы, вытянутой в широтном направлении на европейской части России. В Сибири этот контур представлен отдельными участками. Далее к югу на карте выделяются черноземы, для которых характерен гуматный тип гумуса: с градацией величин Сгк/Сфк 1,75 — 2,00 в областях распространения выщелоченных, оподзоленных, южных черноземов и лугово-черноземных почв; с величинами Сгк/Сфк 2,00 — 2,25 — типичных черноземов; с величинами отношений Сгк/Сфк более 2,25 — обыкновенных черноземов, лугово-черноземовидных почв. Таким образом, наблюдается постепенное увеличение гуматности от черноземов выщелоченных к черноземам обыкновенным и снижение гуматности в черноземах южных. Далее к югу показатель гуматности снижается до фульватно-гуматного в каштановых почвах сухостепной и гуматно-фульватного типа в почвах полупустынной зоны. Зональное распределение типов гумуса нарушается в районах распространения болотных почв, для которых характерна довольно высокая гуматность (1,00 — 1,25) по сравнению с зональными автоморфными почвами, что обусловлено искусственной гумификацией растительных остатков в ходе фракционно-группового анализа.

Для азиатской части России общих закономерностей зонального распределения типов гумуса не выявлено. Это вызвано широким распространением вечной мерзлоты, большими площадями болот, особенно на территории Западно-Сибирской низменности, широкими и протяженными речными долинами и огромными территориями горных областей. Зональное распределение типов гумуса прослеживается только на юге Западной Сибири.

О.Н. Бирюкова, М.В. Бирюков

- Типы гумуса гумусово-аккумулятивных горизонтов почв, масштаб 1:30 000 000

Источник

Серые почвы тип гумуса

| Если Вам понравился и пригодился наш сайт — кликните по иконке «своей» социальной сети: | ||||||

| Пожалуйста, ставьте гиперссылку на сайт www.ecosystema.ru если Вы копируете материалы с этой страницы! Во избежание недоразумений ознакомьтесь с правилами использования и копирования материалов с сайта www.есоsystеmа.ru | ||||

| Пригодилась эта страница? Поделитесь ею в своих социальных сетях: | ||||

|  |

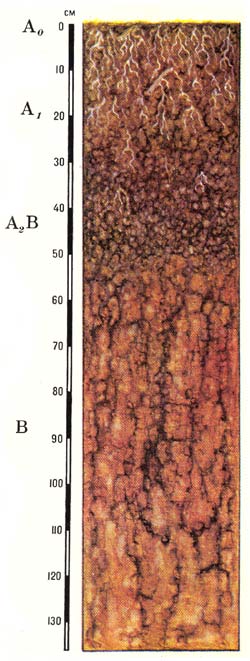

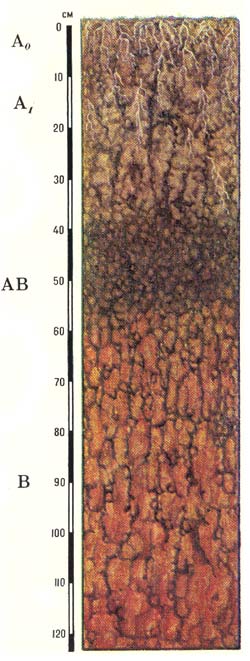

| Профиль серых лесных почв | Профиль темно-серых лесных почв |

А0 — лесная подстилка мощностью 2-5 см, состоит из побуревшего лесного опада;

А1 — гумусовый горизонт мощностью 10-55 см, серый или темно-серый, иногда буровато-темно-серый, зернистой неясно комковато-порошистой структуры, содержит много живых корней растений;

A1A2 — переходный гумусово-элювиальный горизонт мощностью до 15 см, серовато-белесый или серовато-буроватый, плитчатой, комковато-плитчатой или ореховато-комковатой со слоеватостью структуры;

А2В — переходный горизонт, на буром, темно-буром или коричневом фоне белесые пятна, языки и присыпка, ореховатой, комковато-ореховатой, остроугольно-мелкоореховатой структуры, темная глянцевая корочка по граням структурных отдельностей; иногда не имеет признаков оподзоливания и выделяется как переходный горизонт АВ;

В — иллювиальный горизонт, темно-бурый или темно-коричневый, ореховатой или ореховато-призматической структуры, плотный, грани структурных отдельностей покрыты блестящими глянцевитыми пленками;

ВС — переходный горизонт более светлой окраски, структура выражена хуже, плотность меньшая; в этом горизонте чаще всего появляются выделения карбонатов; горизонт постепенно переходит в почвообразующую породу.

Тип серых лесных почв подразделяется на три подтипа, которые существенно различны по морфологическому строению почвенного профиля, составу и химическим свойствам, возможностям использования.

Верхние горизонты серых лесных почв обеднены илистыми частицами и полуторными окислами, обогащены кремнекислотой. Эта закономерность наиболее резко выражена в светло-серых лесных и в меньшей степени в темно-серых почвах. Содержание по профилю гумуса и азота показывает более интенсивное проявление дернового процесса у темно-серых почв и слабое его развитие в светло-серых. Содержание гумуса в светло-серых почвах изменяется от 1,5-3,0% на западе до 5% на востоке; в серых лесных почвах — 3-4% и 6-8%, в темно-серых — 3,5-4,0 и 8-9% соответственно. В составе гумуса темно-серых почв преобладают гуминовые кислоты. В гумусе верхних горизонтов светло-серых и серых лесных почв преобладают фульвокислоты, но в горизонтах A1A2, А2В (АВ) и B1 заметно преобладают гуминовые кислоты.

Светло-серые и серые лесные почвы имеют кислую реакцию в верхних горизонтах, степень насыщенности основаниями составляет 70-85%. Емкость поглощения светло-серых почв — 14-18 мг-экв на 100 г почвы, серых почв — 18-30 мг-экв на 100 г почвы; в иллювиальном горизонте емкость поглощения заметно возрастает. Темно-серые лесные почвы имеют слабокислую реакцию в верхних горизонтах, высокую степень насыщенности основаниями (80-90%) и емкость поглощения (20-45 мг-экв на 100 г почвы). Гидролитическая кислотность серых и светло-серых почв — 5-7 мг-экв на 100 г почвы; у темно-серых почв она заметно меньше.

По комплексу агрономических свойств тип серых лесных почв можно разделить на две группы: 1) светло-серые и серые; 2) темно-серые почвы.

Хотя серые лесные почвы и отличаются от светло-серых несколько лучшими агрономическими показателями, их объединяет кислая реакция в верхних горизонтах, ненасыщенность основаниями, невысокое содержание питательных веществ. Эта группа почв обладает неблагоприятными физическими свойствами — слабой оструктуренностью и заметной распыленностью пахотного слоя. Поэтому главными мероприятиями, направленными на повышение их сельскохозяйственной ценности, являются известкование, систематическое внесение органических и минеральных удобрений, углубление пахотного горизонта, травосеяние. После устранения дефицита азота в этих почвах хороший эффект дают фосфорные удобрения.

Для повышения плодородия темно-серых лесных почв также важно систематическое внесение органических и минеральных удобрений (в меньших количествах), увеличение мощности пахотного горизонта.

В процессе окультуривания серых лесных почв снижается их кислотность, повышается емкость поглощения и насыщенность основаниями, возрастает содержание элементов питания растений, улучшаются состав гумуса, водно-воздушный режим и физико-механические свойства. Поскольку в серых лесных почвах наблюдается периодический недостаток атмосферного увлажнения, важное значение имеют мероприятия по борьбе за накопление влаги.

При правильном и рациональном использовании серые лесные почвы могут давать высокие урожаи и пригодны для выращивания большого набора сельскохозяйственных культур: озимой и яровой пшеницы, сахарной свеклы, кукурузы, картофеля, льна и др.

Тип серых лесных глеевых почв включает в себя следующие подтипы:

- Светло-серые лесные почвы

Серые лесные почвы

Темно-серые лесные почвы

Содержание раздела Почвы России и СССР:

Познакомиться с изображениями и описаниями других объектов природы России и сопредельных стран —

В разделе Природа в фотографиях размещены также тысячи научных фотографий грибов, лишайников, растений и животных России и стран бывшего СССР, а в разделе Природные ландшафты мира — фотографии природы

В разделе Методические материалы Вы также можете познакомиться с описаниями разработанных экологическим центром «Экосистема» печатных определителей растений средней полосы, карманных определителей объектов природы средней полосы, определительных таблиц «Грибы, растения и животные России», компьютерных (электронных) определителей природных объектов, полевых определителей для смартфонов и планшетов, методических пособий по организации проектной деятельности школьников и полевых экологических исследований (включая книгу для педагогов «Как организовать полевой экологический практикум»), а также учебно-методических фильмов по организации проектной исследовательской деятельности школьников в природе. Приобрести все эти материалы можно в нашем некоммерческом Интернет-магазине. Там же можно приобрести mp3-диски Голоса птиц средней полосы России и Голоса птиц России, ч.1: Европейская часть, Урал, Сибирь.

Источник

➤ Adblockdetector

Серые лесные почвы

Серые лесные почвы Темно-серые лесные почвы

Темно-серые лесные почвы